5. Вращая макровинт, максимально поднять предметный столик.

6. Наблюдая правым глазом в правый окуляр (при этом левый глаз закрыт) медленно опуская предметный столик макровинтом, добиться появления изображения объекта, а затем с помощью микровинта сфокусировать микроскоп на резкое изображение объекта.

7. Наблюдая левым глазом в левый окуляр (при этом правый глаз закрыт) и, не трогая рукояток макровинта и микровинта, добиться резкого изображения объекта вращением кольца диоптрийного механизма.

8. Установить расстояние между осями окулярных трубок бинокулярной насадки в соответствии с глазной базой наблюдателя разворотом корпусов трубок относительно оси шарнира таким образом, чтобы изображения объекта в каждом окуляре при наблюдении двумя глазами воспринимались наблюдателем как одно.

9. Переходя к рассмотрению объекта при большом увеличении,

необходимо центрировать препарат, т.е. поместить интересующую часть объекта

в самый центр поля зрения. Для этого используйте рукоятки координатного

перемещения объекта. Если объект не будет центрирован, то при большом

увеличении он останется вне поля зрения.

10. Поворотом револьвера поставьте объектив большого увеличения в рабочее положение. Глядя в окуляры, добейтесь четкого изображения, повторяя операции пунктов 6 и 7.

11. Перед отключением микроскопа из сети следует: убрать объективы из рабочего положения, снять препарат, убавить яркость лампы до минимума и только после этого отключить микроскоп.

Не оставляйте без присмотра включенный в сеть микроскоп!

Работа 1. Методика приготовления временного микропрепарата и его

изучение

Возьмите предметное стекло и на его центральную часть поместите кусочки волос или же несколько волокон ваты длиной 1,5 см. Затем пипеткой наберите немного воды из стаканчика и капните на препарат волокна ваты (одну каплю). После этого накройте препарат покровным стеклом и рассматривайте его под микроскопом. Запомните, что предметные и покровные стекла можно брать только за боковые грани, иначе на их поверхности останутся отпечатки пальцев.

Приготовив временные препараты, рассмотрите их сначала при малом, а затем при большом увеличении микроскопа. На препарате ваты при малом увеличении увидите перекрещивающиеся волокна ваты, а между ними образования округлой или неправильной формы, имеющие четкие темные контуры. Это пузырьки воздуха. Зарисуйте пузырек воздуха и окружающие его два-три волокна ваты. Затем рассмотрите и зарисуйте этот же участок при большом увеличении, показав на рисунке неодинаковые размеры при разных увеличениях.

На рисунке должны быть обозначены: волокна ваты и пузырек воздуха. Тема 2. Тема 2. МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНОЙ КЛЕТКИ

Цель - изучить строение клеток животного организма

Оборудование - микроскоп Микмед-5, таблицы, микропрепараты: клетки печени, межпозвоночного нервного ганглия, мазки крови лягушки и млекопитающих, жировые включения, пигментные включения

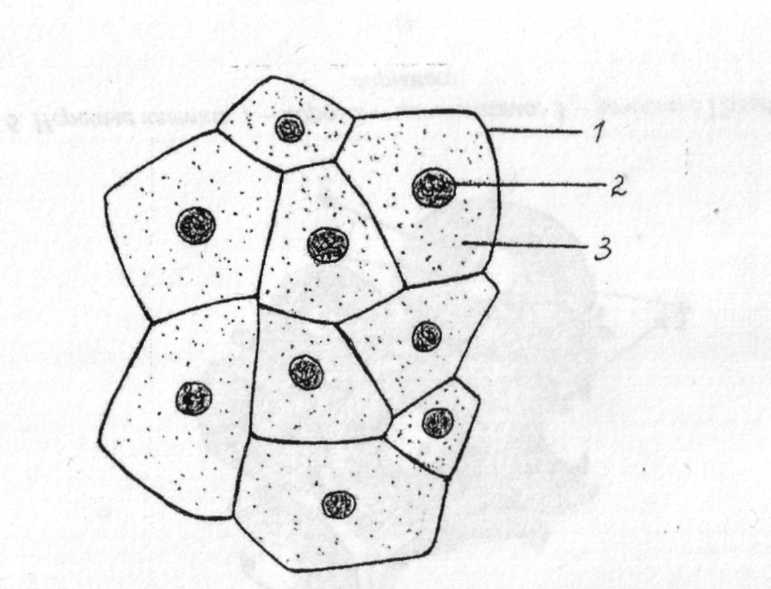

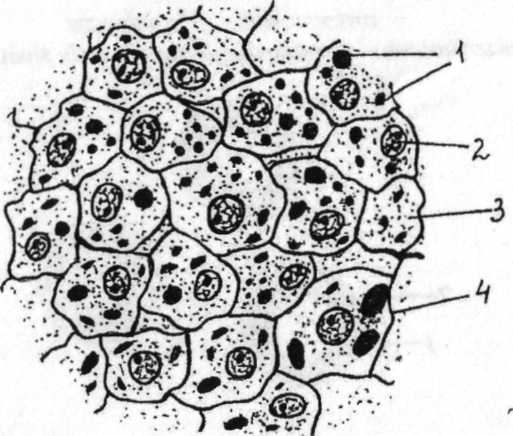

Работа 1. Клетки печени

При малом увеличении микроскопа на препарате печени найдите многоугольные клетки с маленькими округлыми ядрами .

Обратите внимание на разнообразие форм животных клеток. Это объясняется тем, что здесь отсутствует толстая целлюлозная оболочка, поэтому клетки сдавливаются и деформируются.

При большом увеличении найдите внутри клеток в цитоплазме мелкие зернышки и палочки. Это окрашенные красителем различные органеллы.

| Рис. 2. Клетки печени: 1 — цитоплазматическая мембрана; 2 — ядро; 3 — цитоплазма |

Зарисуйте несколько клеток. Обозначьте: оболочку (плазмолемму), ядро, цитоплазму.

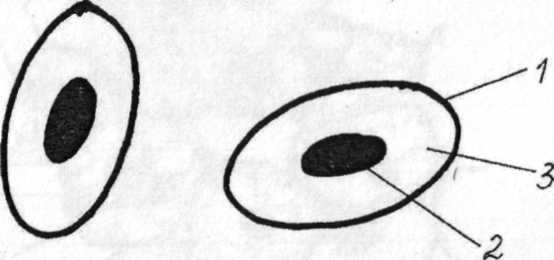

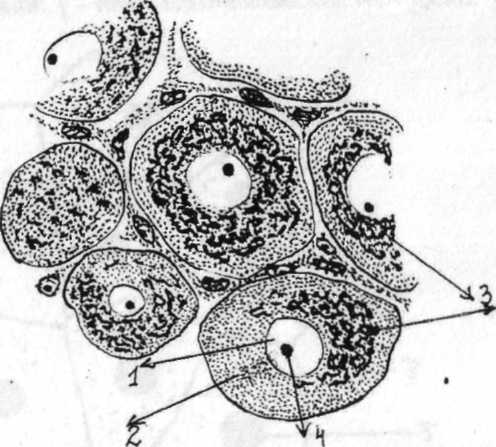

Работа 2. Эритроциты крови лягушки

Рассмотрите готовый окрашенный препарат крови лягушки при малом и большом увеличениях. Основную массу клеток составляют эритроциты, имеющие овальную форму, розовую окраску цитоплазмы и продолговатое ядро сине-фиолетового цвета. Среди эритроцитов иногда встречаются лейкоциты. Они отличаются округлой формой и строением ядра, которое разделено на сегменты (нейтрофилы) или имеют круглую форму (лимфоциты). Обратите внимание, что в животных клетках, в отличие от растительных, клеточные оболочки почти незаметны.

| Рис. 3. Эритроциты крови лягушки: 1 - оболочка; 2 - ядро, 3 - цитоплазма |

Зарисуйте несколько эритроцитов и обозначьте: оболочку, ядро, цитоплазму.

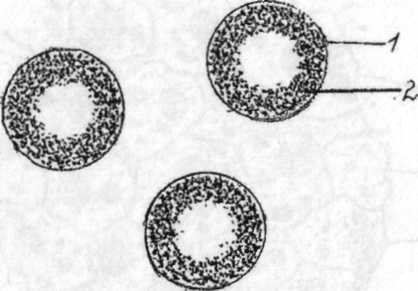

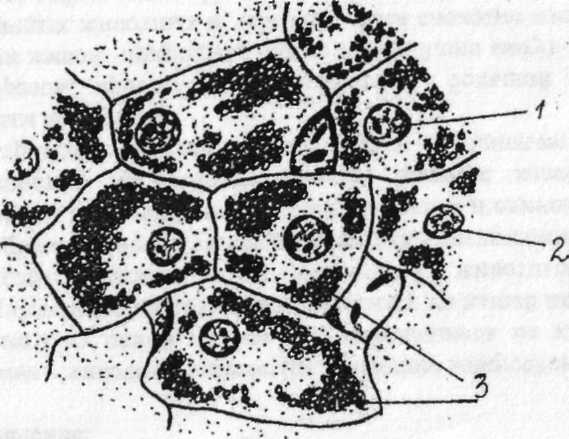

Работа 3. Клетки крови млекопитающих

При большом увеличении микроскопа на препарате найдите множество безъядерных круглых шариков, окрашенных в розовый цвет. Это красные кровяные шарики - эритроциты. В центре мало гемоглобина и поэтому он не окрашивается и остается белым.

| Рис. 4. Эритроциты крови млекопитающих: 1 - цитоплазматическая мембрана; 2 - цитоплазма |

В разных местах препарата, преимущественно с краю, встречаются клетки иного рода - несколько более крупные, с ядрами сине-фиолетового цвета. Это лейкоциты - белые кровяные клетки. По происхождению и строению различают несколько видов лейкоцитов: нейтрофилы, мелкозернистая цитоплазма которых окрашивается нейтральными красками (на нашем препарате она часто остается бесцветной), эозинофилы - с более крупными зернами цитоплазмы, и базофилы, цитоплазма которых воспринимает основные краски. Базофилов в крови человека очень мало.

На препарате встречаются также округлые клетки разных размеров с неокрашенной цитоплазмой и темными округлыми сине-фиолетовыми ядрами. Это лимфоциты - малые и большие.

Наконец, попадаются клетки, выделяющиеся своей синевато-фиолетовой цитоплазмой и бобовидными или почковидными ядрами. Это моноциты.

По краям препарата иногда удается выявить слипшиеся группы мелких розово-фиолетовых телец - кровяных пластинок, или тромбоцитов.

Зарисуйте эритроциты крови млекопитающих при большом увеличении и обозначьте: оболочку и цитоплазму.

Работа 4. Митохондрии в клетках печени

При малом увеличении микроскопа на препарате печени аксолотля найдите многоугольные клетки с маленькими округлыми ядрами.

На препаратах печени, окрашенных по Альтману (на митохондрии), при большом увеличении найдите внутри клеток в цитоплазматические зернышки и палочки. Это митохондрии.

| Рис. 5. Клетки печени: 1 - ядро; 2 - цитоплазма; 3 - митохондрии |

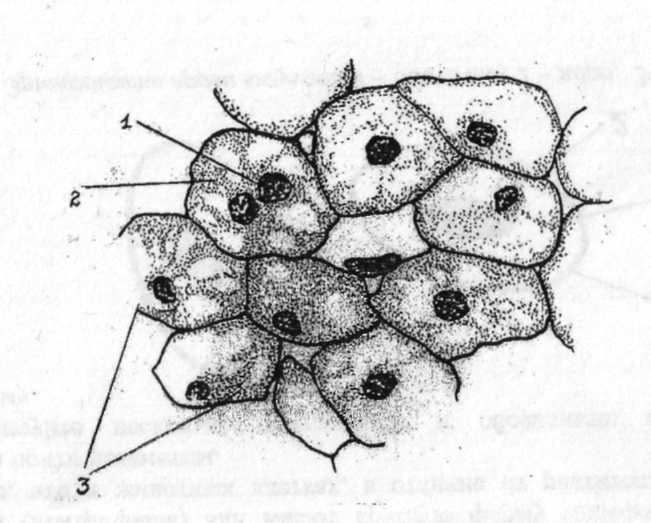

Пользуясь малым увеличением, найдите край препарата, где клетки окрашены сильнее, и выберите наиболее отчетливый участок: вы обнаружите здесь крупные округлые клетки с одним ядром и маленьким ядрышком.

Вокруг ядра в цитоплазме располагаются мелкие черные глыбки, петельки и изогнутые палочки.

При большом увеличении иногда удается разглядеть, что все они лежат не изолированно, а связаны друг с другом, образуя единую структуру.

Это аппарат Гольджи, представляющий собой функционально активный компонент клетки, обеспечивающий синтез ее специфических продуктов (в печеночных клетках - желчь, в слюнных железах - слюна и т.д.).

Работа 6. Жировые включения в клетках печени

Включения жира выглядят мелкими и крупными каплями, окрашенными осмием в черный цвет. В отдельных клетках они почти целиком заполняют цитоплазму. Рассмотрите препарат и зарисуйте несколько клеток с отчетливо выраженными каплями жира.

| Рис. 7. Жировые включения в печеночных клетках: 1-липоидные гранулы; 2 - ядро; 3 - цитоплазма; 4 - цитоплазматическая мембрана |

Зарисуйте клетки печени и обозначьте: 1 - оболочка; 2 - ядро; 3 -митохондрии.

Работа 5. Комплекс Гольджи в нервных клетках межпозвоночного ганглия

На этом препарате видны клетки округлой и отростчатой формы. Округлую форму имеют нервные клетки.

| Рис. 6. Нервные клетки: 1 - ядро; 2 - цитоплазма; 3 - комплекс Гольджи; 4 - ядрышко |

На данном препарате необходимо найти и зарисовать в нервных клетках сетчатый аппарат Гольджи.

На рисунке отметьте: цитоплазматическую мембрану, цитоплазму, ядро, включения жира.

Работа 7. Включения гликогена в клетках печени

При большом увеличении рассмотрите клетки печени и найдите в цитоплазме мелкозернистое вещество, окрашенное в ярко-розовый цвет. Это гликоген - вещество углеводной природы, представляющее энергетический запас клетки.

Зарисуйте несколько клеток с типичными включениями гликогена. На рисунке обозначьте: цитоплазматическую мембрану, ядро, цитоплазму, включения гликогена.

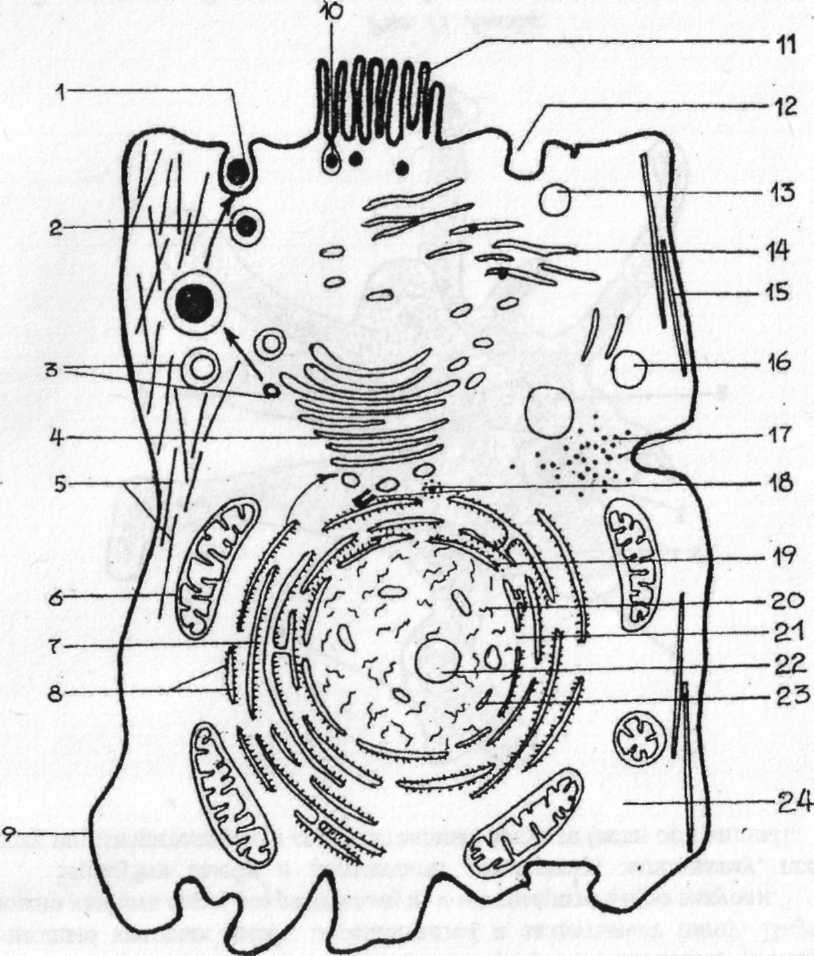

3) эндоплазматическую сеть, состоящую из упорядоченно расположенных

мембран;

4) рибосомы (черные точки, связанные с мембранами эндо-

плазматической сети, а также свободные рибосомы);

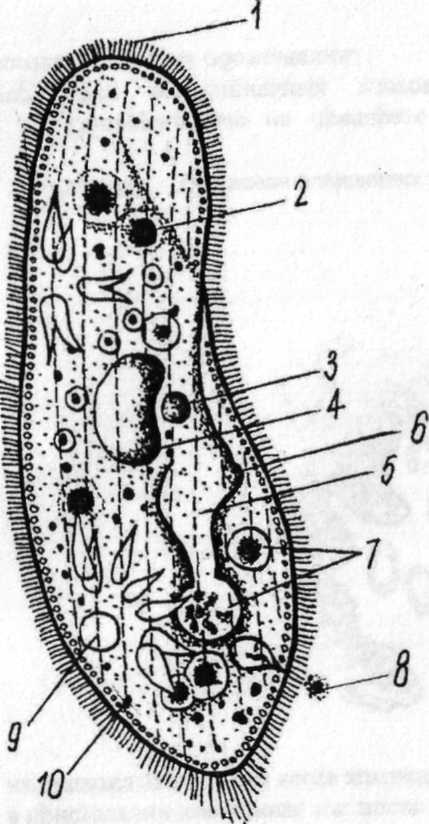

| Рис. 10. Улътраструктура животной клетки: 1 - выход секретируемого продукта; 2 - секреторный пузырек; 3 - пузырьки Гольджи; 4 - аппарат Гольджи; 5 - микрофиламенты; 6 - митохондрия; 7 - шероховатая эндоплазматическая сеть; 8 - рибосомы на мембранах Э.П.С.; 9 - плазматическая мембрана; 10 - поглощение или секреция у основания ворсинок; 11 - микроворсинки; 12 - формирование пиноцитозного пузырька; 13 - пиноцитозный пузырек; 14 - гладкая эндоплазматическая сеть; 15 - микротрубочки; 16 - лизосома; 17 - свободные рибосомы; 18 - центриоли; 19 - ядерная оболочка; 20 и 23 - хроматиновые глыбки ядра; 21 - ядерная пора; 22 - ядрышко; 24 — цитоплазма |

| Рис. 8. Включения гликогена в клетках печени: 1 — ядро; 2 - ядрышко; 3 - глыбки гликогена Работа 8. Пигментные включения в коже головастика |

| Рис. 9. Пигментные включения в коже головастика |

Рассмотрите при малом и большом увеличении микроскопа включения меланина. Они образуют различные, замысловатые фигуры. Зарисуйте 2-3 включения.

Работа 9. Изучение электронограммы животных клеток

Рассмотрите электронную микрофотографию клетки и, используя схему строения клетки под электронным микроскопом, найдите:

1) ядро, цитоплазму, оболочку;

2) хроматин в ядре, ядрышко, ядерную мембрану (обратите внимание на двухслойность мембраны и наличие в ней пор);

5) пластинчатый комплекс (аппарат Гольджи). На электронограмме имеет вид канальцев и цистерн разной величины, расположенных обычно вблизи ядра;

6) лизосомы (микроскопические пузырьки, заполненные зернистым матриксом и содержащие иногда внутри разрушенные части крахмала);

7) центросомы (или клеточный центр) на электронограммах представляют собой парные полые цилиндрические тела, по окружности которых располагаются девять пар тонких трубочек;

8) гиалоплазму (мелкозернистое вещество в цитоплазме между

органеллами);

9) различные секреторные включения в цитоплазме (имеют вид округлых

образований разной величины, содержащих гомогенный или зернистый

материал).

10) различные секреторные включения в цитоплазме (имеют вид округлых образований разной величины, содержащие гомогенный или зернистый материал).

Изучив строение клетки на электронограмме, зарисуйте ее, отметив найденные органеллы.

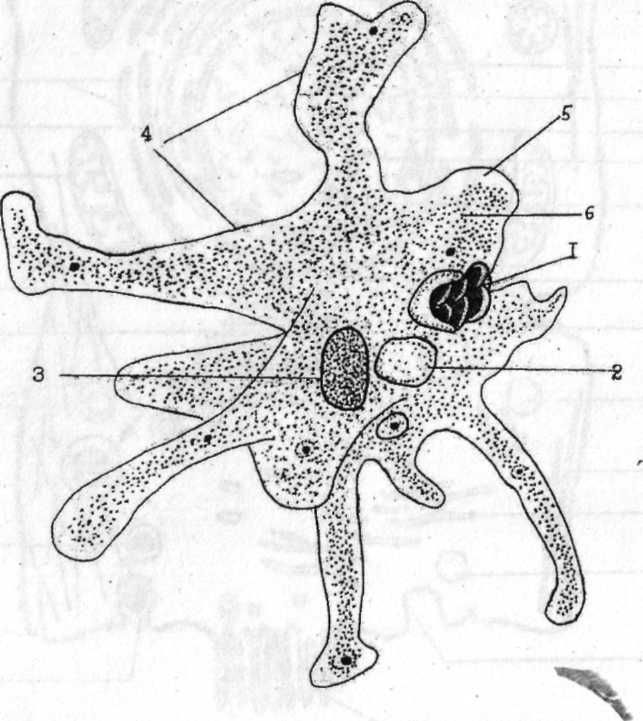

| Рис. 11. Амеба: 1 - захваченный пищевой комок; 2 — пульсирующая вакуоль; 3 — ядро; 4 — псевдоподии; 5 - эктоплазма; б - эндоплазма |

Тема З. Подцарство ПРОСТЕЙШИЕ - PROTOZOA

Тип САРКОМАСТИГОФОРЫ - SARCOMASTIGOPHORA

Цель - изучить строение и жизненные циклы различных представителей типа. Уметь идентифицировать простейших, имеющих ветеринарное и медицинское значение.

Простейшие - животные организмы, имеющие микроскопические размеры и состоящие всего из одной клетки, т.е. находящиеся на клеточном уровне организации. Простейшие широко распространены на нашей планете. Среди них встречаются формы, соединяющие в себе признаки и животных, и растительных организмов (Euglena viridis). Существование таких организмов свидетельствует о том, что животные и растения имеют общего предка и единое происхождение. Другой особенностью простейших является наличие колониальных форм, которые рассматриваются как переходные формы от одноклеточных животных к многоклеточным животным.

Таким образом, простейшие представляют большой интерес с точки зрение эволюции живой природы. Многие простейшие могут паразитировать в организме различных животных и человека, имея сложные жизненные циклы и вызывая тяжелые заболевания. Поэтому знать морфологию и циклы развития простейших необходимо будущему специалисту.

Подтип САРКОДОВЫЕ- SARCODINA

Работа 1. Амеба протей - Amoeba proteus

Для изучения строения амебы поставьте ее в центр поля зрения и переведите микроскоп на большое увеличение. Рассматривая амебу, необходимо все время пользоваться микрометрическим винтом; это позволит видеть толщину цитоплазмы в разных оптических разрезах, рассмотреть нужные органоиды и провести необходимые наблюдения.

Амеба - одноклеточное животное, размером до 0,7 мм. Тело состоит из эктоплазмы и эндоплазмы. Эктоплазма образует ложноножки (псевдоподии), с помощью которых амеба передвигается и захватывает пищу. Внутри амебы можно увидеть ядро, сократительную и пищеварительную вакуоли.

Зарисуйте амебу и обозначьте: эктоплазму, эндоплазму, псевдоподии, ядро, пищеварительные и сократительные вакуоли (если они видны).

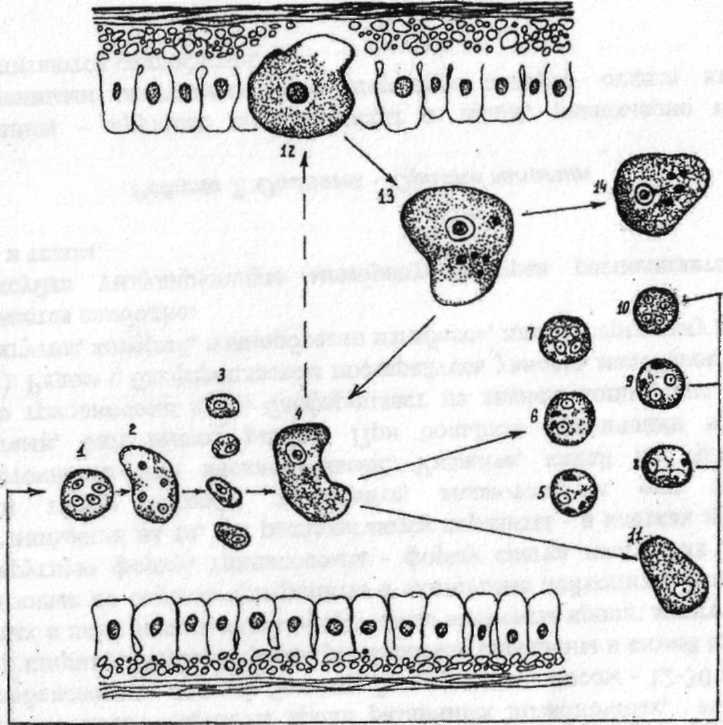

| Рис. 13.Схема жизненного цикла дизентерийной амебы: 1,2 - циста, попавшая в пищеварительный тракт; 3 - метацистические амебы, образующиеся при эксцистировании (т.е. выходе из цисты); 4 - мелкая вегетативная форма, являющаяся основным звеном в жизненном цикле амебы; 5 - 10 - цисты, которые с фекалиями выделяются во внешнюю среду и вновь могут попасть в организм хозяина; 11 - вегетативная форма, встречающаяся в кровянисто-слизистых выделениях больного (во внешней среде гибнет); 12 - крупная вегетативная форма, проникающая в ткани слизистой оболочки кишечника; 13-14 - крупная вегетативная форма, выпадающая в просвет кишечника (при выведении во внешнюю среду гибнет) |

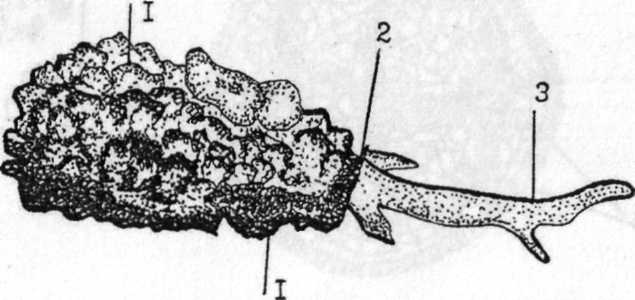

Работа 2. Раковинные амебы - арцелла (Arcella sp.) и диффлюгия (Difflugia

sp.)

По внутреннему строению раковинные амебы сходны с голыми амебами, но отличаются тем, что их тело заключено в раковину.

Арцелла. На препарате при малом увеличении микроскопа нужно найти коричневые или желтоватые раковинки этой корненожки. Более подробно ее можно рассмотреть при большом увеличении. Верхняя сторона раковины выпуклая, нижняя слегка вогнутая (видно при рассмотрении корненожки сбоку). На вогнутой стороне имеется округлое отверстие - устье, при помощи которого полость раковины сообщается с наружной средой. Раковина, образованная тонким слоем рогового вещества, прозрачна, благодаря этому устье видно и в том случае, когда арцелла повернута к наблюдателю выпуклой стороной. У некоторых видов на поверхности раковины имеются шипы. Сквозь раковину просвечивает цитоплазматическое тело арцеллы, местами связанное со стенкой раковины при помощи небольших выростов. По внутреннему строению арцелла сходна с амебой. Пищеварительные, сократительные вакуоли можно рассмотреть только на специально окрашенных препаратах.

Диффлюгия. На препарате при малом увеличении найти вытянутые в виде мешочка или горшковидные раковины этой корненожки (форма раковины у разных видов диффлюгий различна).

На препарате раковины обычно лежат на боку, на суженом конце их расположено устье. При большом увеличении видно, что вся поверхность раковины покрыта мелкими песчинками, плотно прилегающими друг к другу, что делает раковину прозрачной.

Зарисуйте раковинную амебу и обозначьте раковину и устье.

| Рис. 12. Диффлюгия: 1 - песчинки на поверхности раковины; 2 -устье; 3 - псевдоподии |

Работа 3. Жизненный цикл дизентерийной амебы (Entamoeba histolytica)

Изучите и зарисуйте жизненный цикл дизентерийной амебы.

Подтип ЖГУТИКОНОСЦЫ - MASTIGOPHORA

Цель - изучить свободноживущих жгутиковых, отметить сходство их строения со строением низших растений, что подтверждает единство происхождения животных и растительных организмов, и ознакомиться со своеобразной группой жгутиковых - колониальными формами, представляющими переходную ступень от одноклеточных к многоклеточным организмам.

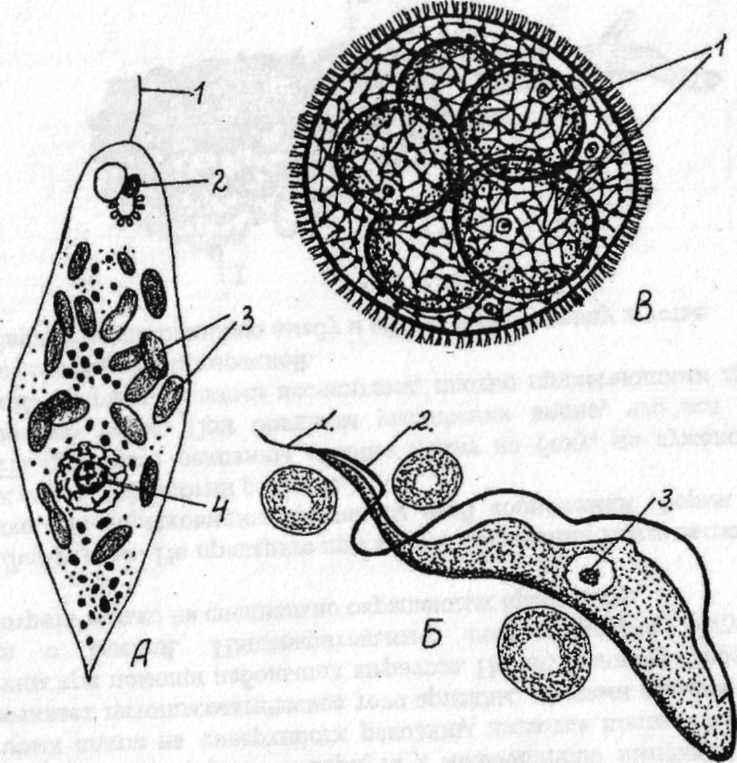

Работа 4. Эвглена зеленая - Euglena viridis

Эвглена зеленая часто встречается в стоячих водоемах, богатых легко разлагающимися органическими веществами. Основной способ питания эвглен -автотрофный, связан с наличием в их теле хлорофилла.

| Рис. 14. Строение представителей типа простейших: А - эвглена: 1 - жгутик; 2 - глазок; 3 - хроматофоры; 4 - ядро; Б - трипаносома: 1 - жгутик; 2 - ундулирующая мембрана; 3 - ядро; В - вольвокс: 1 - молодые дочерние колонии |

Рассмотрите форму тела эвглены, обращая внимание на то, что передний конец тела тупо закруглен, а задний - заострен. Тело покрыто тонкой эластичной оболочкой - пелликулой.

На переднем конце тела найдите красный глазок, лежащий рядом с основанием жгутика (стигма). Здесь же можно видеть довольно крупный прозрачный пузырек (резервуар). Жгутик, расположенный на переднем конце тела, обычно не виден. Однако, слегка затемняя поле зрения, его все же можно обнаружить. В эндоплазме эвглены увидите большое количество зеленых телец овальной или округлой формы - х роматофоры. Ближе к заднему концу тела эвглены между зелеными хроматофорами заметно прозрачное ядро округлой формы.

Зарисуйте и обозначьте: ядро, жгутик, хроматофоры, резервуар (если видно, стигму).

Работа 5. Вольвокс - Volvox sp.

На микропрепарате найдите шарообразную колонию зеленого цвета, которая состоит из большого числа одноклеточных жгутиконосцев, называемых зооидами. В некоторых материнских колониях можно видеть шары меньшего диаметра - дочерние колонии. При внимательном рассмотрении заметьте, что каждая дочерняя колония также состоит из зооидов, только более мелких и лежащих более компактно. Колония имеет зеленый цвет, так как каждый зооид несет в себе зеленые хроматофоры.

Зарисуйте одну колонию вольвокса с дочерними колониями и обозначьте: материнскую колонию, зооиды материнской колонии, дочернюю колонию, зооиды дочерней колонии.

Работа 6. Трипаносома - Trypanosoma equiperdum

Трипаносомы - паразиты крови различных позвоночных, вызывающих тяжелое заболевание - сонную болезнь. Размеры трипаносом - 12-30 мк в длину и 1-3 мк в ширину. В мазке крови трипаносомы окрашены в синий цвет. Кроме жгутиковых в поле зрения видны форменные элементы крови: многочисленные бледно-розовые по окраске эритроциты и единичные лейкоциты. Клетки крови имеют округлую форму, трипаносомы - форму слегка изогнутых червячков. Обратите внимание на то, где располагаются паразиты - в клетках крови или в плазме и таким образом установите, являются ли они паразитами внутриклеточными или внеклеточными. Укажите, какой по сравнению с эритроцитами, они имеют размер. При большом увеличении микроскопа найдите в трипаносоме ядро, блефаропласт на заднем конце тела (органоид движения). Рядом с блефаропластом постарайтесь увидеть маленькое базальное тельце и жгутик, который, волнообразно изгибаясь, идет к переднему концу тела и заканчивается свободно.

Зарисуйте ундулирующую мембрану, которая располагается между жгутиком и телом.

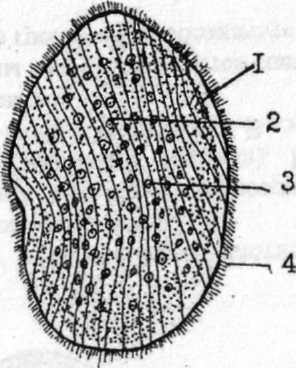

Работа 7. Опалина - Opalina ranarum

Опалины - крупные жгутиконосцы с телом, равномерно покрытым многочисленными жгутиками. Это паразиты заднего отдела кишечника амфибий, питаются сапрофитно.

| Рис. 16. Парамеция: 1 - реснички; 2 - пищеварительная вакуоль; 3 - микронуклеус; 4 - макронуклеус; 5 - глотка; 6 - ротовое отверстие; 7 - образование пищеварительной вакуоли;8 - удаление непереваренных остатков пищи через порошицу; 9 - резервуар пульсирующей (сократительной) вакуоли и ее приводящие каналы; 10 - трихоцисты |

| Рис. 15. Опалина: 1 - эктоплазма; 2 - эндоплазма; 3 - ядро; 4 - жгутик |

Тело овальной формы, ассиметричное, плоское. При большом увеличении в теле видны тонкий наружный слой - эктоплазма и более темная эндоплазма, в которой видны одинаковые, мелкие ядра.

Зарисуйте опалину и подпишите видимые органеллы.