Необходимо твёрдо усвоить, что дифференциальная диагностика – это путь, метод установления диагноза, который имеет свои этапы.

Важным в дифференциальной диагностике является выбор ведущего синдрома или симптома.

Ведущим синдромом следует считать те болезненные явления, которые наиболее тесно связаны с патогенетической сущностью заболевания и доминируют в клинической картине, определяя её тяжесть и опасность для жизни. В качестве ведущего синдрома (симптома) в клинической картине могут быть артериальная гипертензия, синдром нарушения ритма сердца, синдром поражения сердечного клапана, бронхитический синдром, нефротический синдром и др.

Выбирая ведущий синдром, следует стремиться к тому, чтобы он был не слишком общим (например, лихорадка бывает при сотнях различных заболеваний), а был более конкретным (например, гепатолиенальный синдром, боли в пояснице и гематурия).

Выделение ведущего синдрома является основой дифференциальной диагностики. Вслед за выделением ведущего синдрома врач обращается к подбору, включению в диагностический диапазон всех возможных заболеваний, имеющих сходную клиническую картину (см. главу 6).

Следующим шагом в дифференциальной диагностике является сравнение изучаемого случая («нашего больного») с каждым из возможных заболеваний. При этом необходимо достаточно чётко провести различия.

Исключение синдромосходного заболевания происходит при нахождении различий или противоречий, путём использования 3 основных принципов дифференциальной диагностики:

Первый – это так называемый принцип существенного различия. Он гласит, что наблюдаемый случай болезни не принадлежит к сравниваемому виду заболеваний, т.к. в нем отсутствует тот симптом, который является постоянным признаком этого вида.

Второй принцип дифференциации – это принцип исключения через противоположность: наблюдаемый случай не есть заболевание, с которым мы сравниваем, так как при последнем постоянно встречается симптом, прямо противоположный нашему случаю.

Третий принцип – несовпадение признаков. Предполагаемое заболевание исключается, поскольку имеются несовпадение качества, интенсивности и особенностей наблюдаемого симптома с симптомом того же порядка в сравниваемом заболевании.

Эти основные принципы должны применятся в процессе проведения дифференциации с целью исключения различных синдромосходных заболеваний. Врач определяет сходное в различном и ищет различия в сходном.

Однако разделение диагностического процесса на отдельные этапы является условным, ибо в реальной диагностике невозможно провести грань между этапами этого процесса, точно определить, где завершается один и начинается второй. В реальной жизни диагностический процесс непрерывен, жестко ограничен во времени и никаких чётко очерченных периодов и последовательного перехода мыслительного процесса в нём нет, поэтому врач классифицирует симптомы непрерывно, в ходе самого исследования больного.

Метод дифференциального диагноза – это распознавание болезней посредством исключения тех процессов и болезней, для которых не характерны признаки, обнаруживаемые у данного больного. По мере последовательного исключения круг вероятных болезней уменьшается, пока не остается одно заболевание – наиболее вероятное. Для достоверной диагностики необходимо использование обоих методов, но наиболее рациональна такая методика, когда распознавание болезни начинается и до последних этапов продолжается преимущественно на основе дифференциальной диагностики, и лишь когда остается разграничить 2-3 нозологические единицы, следует применять метод обоснования диагноза (диагноза по аналогии).

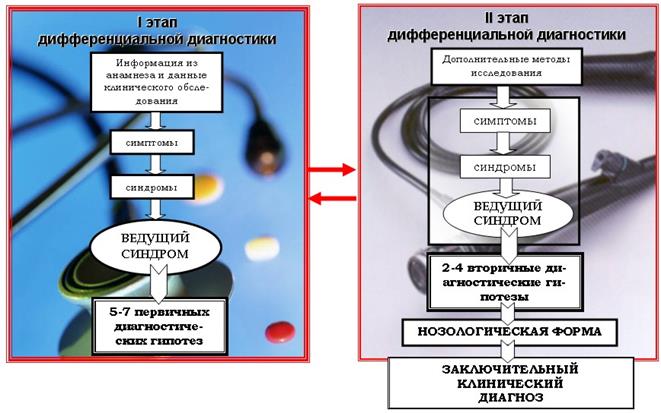

Процесс установления диагноза в клинике внутренних болезней следует рассматривать как частный случай проблемы принятия решения. Это достигается путём использования либо программы алгоритма диагностики, либо на основе так называемой эвристической стратегии, когда мышление строится по правилам и инструкциям, менее определённым и жестким, чем в алгоритме. Этапы дифференциальной диагностики можно представить так, как это изображено на рисунке.

5. Предварительный и клинический диагноз

Следующим этапом диагностического процесса является установление диагноза на основании синтеза результатов проведенного обследования и дифференциального диагноза.

Правильное и методологически грамотное построение диагноза имеет первостепенное теоретическое и практическое значение. По степени достоверности диагнозы делят на предварительный, клинический и заключительный.

Предварительный диагноз – это субъективное по форме медицинское заключение, выражающее гипотезу объективной сущности болезни у данного больного (В.А.Германов, 1981). Предварительный диагноз ставят на основании первоначального исследования больного и базируется на результатах расспроса, имеющейся у больного медицинской документации и физикального обследования. Предварительный диагноз служит исходным для построения плана дальнейшего подробного обследования. Предварительный диагноз может быть подтвержден уточнен, может стать основой клинического, но может и быть

| |||

| |||

отвергнут; он представляет собой гипотезу и имеет вероятностное значение. Предварительный диагноз устанавливают в первые же часы поступления больного в стационар. При этом всегда используется метод аналогии, когда распознавание болезни возможно путем выявления сходства и отличия симптомов, наблюдающихся у конкретного больного с симптомами известных болезней.

Нозологическая единица – это структурно-функциональное повреждение (болезнь), имеющее определенные этиологию, патогенез или характерную клинико-анатомическую картину, создающее угрозу трудоспособности и жизни, требующее лечения и выделяемое в самостоятельную статистическую рубрику на данном этапе развития медицины и здравоохранения в целях изучения заболеваемости, смертности и более эффективной профилактики и лечения.

Клинический диагноз – это полноценное, полученное в ходе дифференциального диагноза субъективное заключение, являющееся объективной относительной истиной, которая по мере накопления наших знаний приближается к абсолютной истине, никогда не достигая абсолютного значения последней. Клинический диагноз всегда детерминирован определенной степенью достоверности, которая в процессе наблюдения за больным непрерывно возрастает.

Клинический диагноз должен быть поставлен в сроки не превышающие 3 суток пребывания больного в стационаре, и должен быть вынесен на титульный лист с указанием даты его установки и подписи врача, установившего диагноз. Дата установки клинического диагноза и дата его обоснования в истории болезни должны совпадать. Если диагноз не вызывает сомнения уже при первичном обследовании больного (особенно в случаях частой госпитализации больного в данное отделение), то клинический диагноз можно обосновать и сформулировать в день поступления больного в стационар.

При обосновании и оформлении клинического (и предварительного) диагноза необходимо соблюдать следующие требования:

1. Диагноз должен формулироваться на основе нозологического принципа и вместе с тем обеспечивать единообразное и полное шифрование с учетом Международной классификации болезней последнего пересмотра. Следует избегать терминов и выражений, допускающих двойственную, противоречивую шифровку. Нежелательны также эпонимические (названные по имени) обозначения болезней и синдромов.

2. Клинический диагноз должен быть полным. Для более полного раскрытия особенностей данного случая, большей информативности диагноза необходимо использовать общепринятые классификации с дополнительной интранозологической характеристикой (клиническая форма; синдром; тип течения; степень активности; стадия; функциональные нарушения).

3. Обоснование диагноза должно проводиться соответственно каждому фрагменту сформулированного диагноза. В качестве критериев при обосновании диагноза использовать наиболее весомые, существенные симптомы и признаки, а также результаты проведенного дифференциального диагноза с указанием заболеваний, включавшихся в круг дифференциальной диагностики. Путь распознавания должен быть наиболее экономным.

4. Клинический диагноз по ходу наблюдения и лечения должен критически пересматриваться, дополняться и уточняться, отражая динамику структурно-функциональных повреждений, изменений состояния больного (смена фаз, стадий, степени компенсации), присоединение осложнений, интеркуррентных заболеваний, а также благоприятные и неблагоприятные следствия лечения и реабилитации (включая осложнения терапии).

5. Диагноз должен быть своевременным и поставленным в предельно короткий срок.

6. При формулировании клинического диагноза последовательно указывают: на первом месте – основное заболевание, на втором – осложнения основного заболевания, на третьем – сопутствующие болезни.

Основным из имеющихся у больных нескольких заболеваний следует считать нозологическую единицу, которая сама или вследствие осложнений вызывает в данное время первоочередную необходимость лечения в связи с наибольшей угрозой трудоспособности и жизни и становится непосредственной причиной смерти.

Осложнение болезни – это вторичное структурно-функциональное повреждение, патогенетически связанное с текущим основным заболеванием, либо соответствующими ему лечебно-диагностическими воздействиями, или проявление основного заболевания, имеющее самостоятельное значение. Осложнения существенно утяжеляют клиническую картину, повышают вероятность или степень нетрудоспособности; способствуют смертельному исходу или являются непосредственной его причиной; требуют существенного изменения или дополнения лечения.

Сопутствующее заболевание – это нозологическая единица, которая не связана этиологически и патогенетически с основным заболеванием, не оказывает существенного влияния на его течение, значительно уступает ему по степени влияния на трудоспособность и опасности для жизни, по степени необходимости в лечении и не имеет значения в танатогенезе.

Фоновое заболевание – это нозологическая единица, которая способствует возникновению или неблагоприятному течению основного заболевания, повышая его опасность для трудоспособности и жизни, либо способствует развитию тяжелых осложнений и наступлению смерти и поэтому требует вместе с основным заболеванием лечения в данное время.

Сочетанные заболевания и травмы – это имеющиеся одновременно у определенного больного нозологические единицы, которые именно в этой совокупности обусловливают возникновение инвалидности, тяжелых осложнений и летального исхода вследствие суммирования структурно-функциональных повреждений, невозможности применения эффективных методов лечения (противопоказанных в связи с одним из этих заболеваний), неблагоприятного влияния терапии одной из болезней на течение другой, тогда как порознь каждое из этих заболеваний не могло бы привести к подобным осложнениям или летальному исходу в данное время.

Конкурирующими заболеваниями следует назвать имеющиеся одновременно у определенного больного нозологические единицы, независимые друг от друга по этиологии и патогенезу, но в равной мере отвечающие критериям основного заболевания.

Примерами формулирования полного клинического диагноза могут быть:

1. Ишемическая болезнь сердца. Распространенный трансмуральный инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка, острая стадия. Стенозирующий атеросклероз коронарных артерий. Острый перикардит. Атрио-вентрикулярная блокада ІІ степени (периоды Самойлова-Венкебаха). Недостаточность кровообращения II «Б», IV ФК по NYHA. Сахарный диабет 2 типа, средней степени тяжести, декомпенсированный. Псориаз.

2. Хроническая обструктивная болезнь лёгких, IV стадия, бронхитический вариант, обострение. Хроническая дыхательная недостаточность 3 ст. Хроническое лёгочное сердце, декомпенсированное. Относительная недостаточность трехстворчатого клапана. НК II «А» по правожелудочковому типу. Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

Врач, завершив формулировку диагноза, должен спросить себя не ошибается ли он. Вдумчивый врач всегда проверяет себя с сознанием высокой ответственности врачебной диагностики.