Учитель: Время на выполнение работы заканчивается. Я предлагаю мольберты с рисунками поставить в ряд. (Выставка работ учащихся.)(ученики выставляют мольберты и садятся на свои места).

- Посмотрите на работы. Мы построили линейно – конструктивный рисунок капители ионического ордера.

- Какая работа получилась лучше всего? Почему вы оценили так эту работу? (ученики анализируют и оценивают работы)

- Где вы будете использовать полученные на уроке знания? (Ответы учеников)

Завершение урока

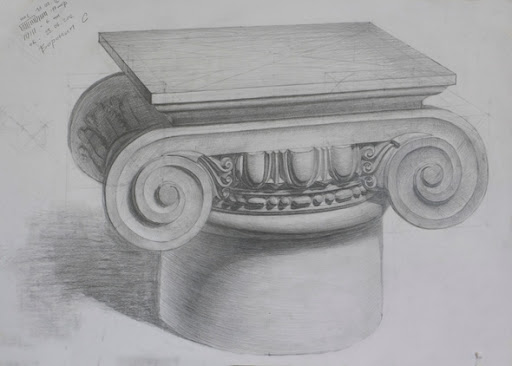

Учитель: Каждый из вас выполнил поставленную цель, нарисовал и построил линейно – конструктивный рисунок капители.

Помните, во время работы на каждом этапе рисования следует помнить основной принцип — идти от общего к частному, все время держать в поле зрения всю модель, а не только ту часть, которая изображается в данный момент. Для более глубокого освоения техники рисования перед длительным рисунком необходимо делать наброски.

Моделируя форму предмета, очень важно правильно работать тоновыми отношениями, начиная от самого светлого до самого темного и их промежуточных тонов. Чтобы правильно взять тоновые отношения, следует исходить от натуры, от двух противоположных по силе контрастных пятен на ней. Самым светлым местом на постановке будет блик и его окружение, а самое темное- собственная и падающая тени. Эти два контрастных пятна должны служить ориентиром в работе по определению тоновых отношений. На мой взгляд, работы получились. Надеюсь, что информация, которую сегодня получили, пригодиться вам в будущем. Не забудьте убрать свои рабочие места. (Ученики осуществляют уборку рабочих мест, прощаются с учителем )

Технологическая карта урока

| Урок №1 Тема: «Рисование ионической капители» III четверть 7 класс | Иллюстрации и план |

| Вид занятий: Урок – практическая работа Тема: Рисование капители ионического ордера Тип урока: комбинированный Цель урока: построение линейно-конструктивного рисунка капители и тональной моделировки формы. Задачи: Обучающие: получить первичное представление о капители, закрепить навыки перспективного построения предмета и тональной моделировки формы. Развивающие: развитие пространственного воображения, зрительного восприятия. Воспитывающие: воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; Оборудование: Презентация; пособие по поэтапному построению рисунка; гипсовая капитель; образец педагогического рисунка; работы учеников.

Зрительный ряд: Схема роли ионического ордера в архитекурном ансамбле

Оформление доски:

|

|

План урока:

| |

| Содержание | Иллюстрирование |

| Организационный момент: Учитель: -Здравствуйте, садитесь. (осматривает класс, проверяет подготовленность к уроку) -Проверьте, все ли вы подготовили к сегодняшнему уроку. (Проверка готовности учащихся к уроку, наличие инструментов и материалов) | |

Объяснение нового учебного материала:

Учитель:

-Сегодня мы познакомимся с особенностями архитектуры Древней Греции, а именно с одной из ордерных систем.

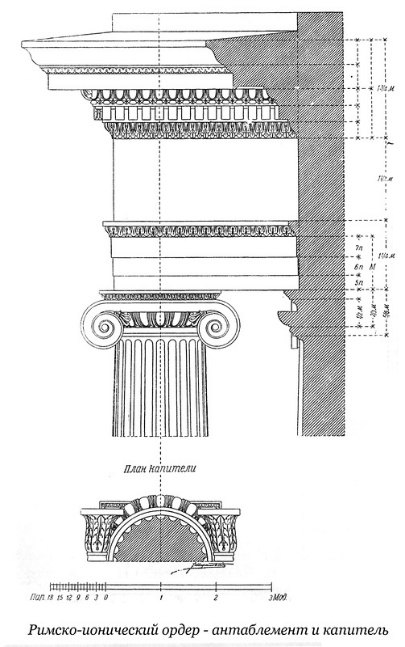

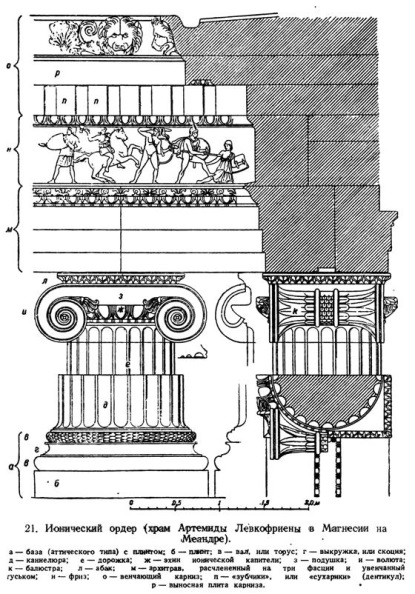

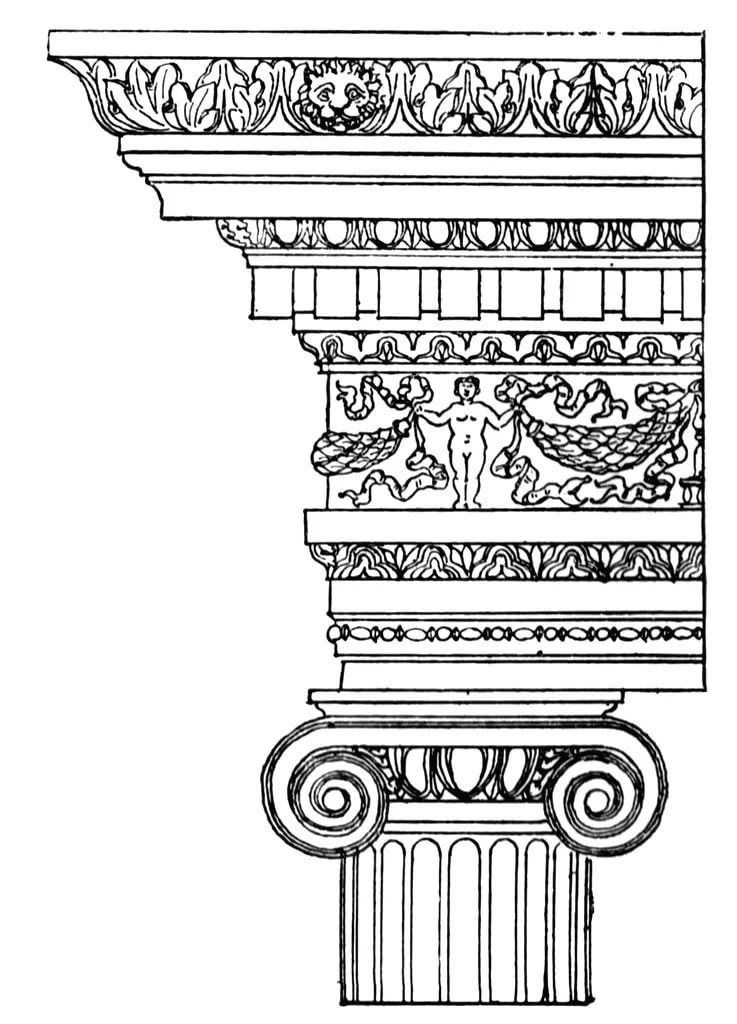

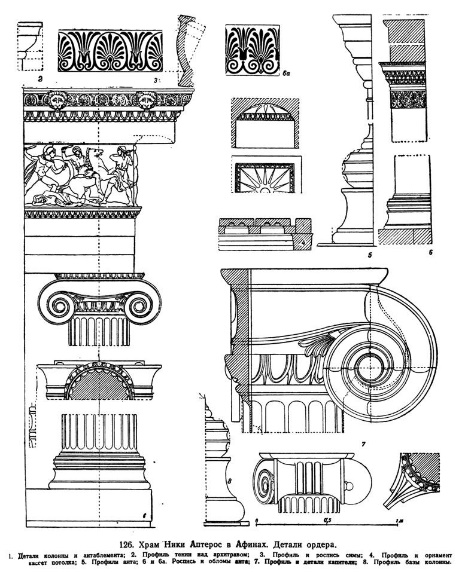

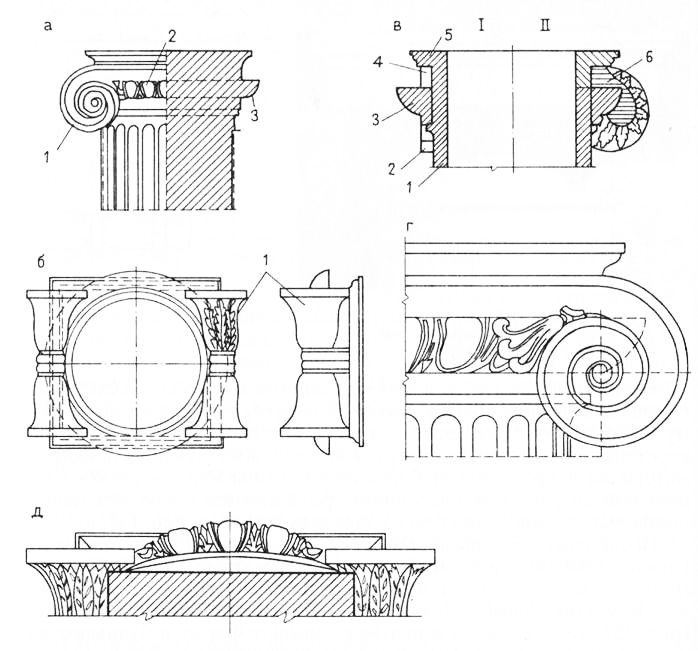

Величайшей заслугой городских зодчих является создание архитектурного ордера – особого приема художественного оформления несущих (колонна с капителью, иногда с базой) и несомых (архитрав, фриз и карниз) частей в стоечно-балочной каменной конструкции (в переводе с латинского слово «ордер» означает «порядок»).

Вопрос:

«Скажите, где именно на изображении мы можем видеть ордерную систему?»

Ответы учеников:

«В деталях архитектуры».

Учитель:

-Поэтому, наиболее интересными моделями для рисования являются, детали архитектуры – классические ордера.

Ордером называют архитектурный элемент стоечно–балочной системы, приведенный в определенный конструктивно – художественный порядок.

Один из важнейших элементов ордера является колонна, т. е. несущий элемент.

Вопрос:

«Скажите. Из каких деталей состоит колонна?»

Ответы учеников: «Имеет ствол, капитель и т.д.»

Учитель:

-Простая колонна состоит только из ствола…. Но более сложная колонна имеет капитель. (речь сопровождается слайдами презентации)

В Древней Греции существовало три ордера: дорический, ионический и коринфский. Название ордеров связано с местами их возникновения.

Капитель – промежуточное звено между колонной и конструкцией балки.

Под колонной, в ее нижнем основании, находится плита, называемая базой, выполняющая функцию распределения основной нагрузки на его поверхность основания.

В различные исторические эпохи разрабатывались свои системы декорирования ордерных конструкций, и в капителях любого ордера можно обнаружить соответствующие конструктивные и орнаментальные элементы.

Вопрос:

«Что такое капитель? Какие формы капители бывают? Чем капитель дорического ордера отличается от конструкции ионической капители и капители коринфского ордера?»

(Ответы учеников ).

Учитель:

Цель нашего урока: построение линейно-конструктивного рисунка капители.

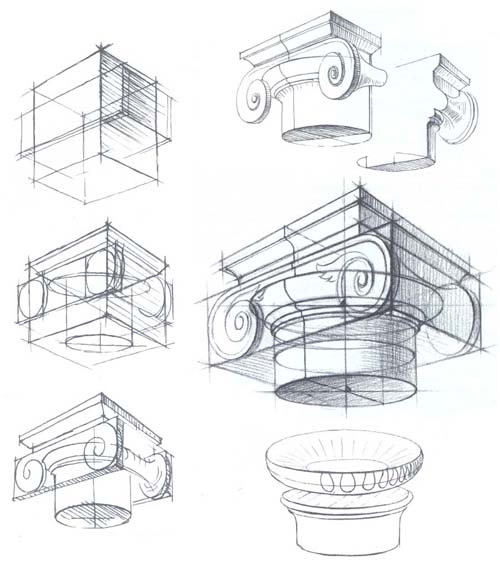

Чтобы нарисовать капитель, нужно (алгоритм выполнения работы):

|

|

| Практическая работа учащихся Учитель: -А сейчас приступим к выполнению работы (Ученики работают последовательно по этапам вместе с преподавателем) Первый этап. Композиционно расположить изображение на листе бумаги. - Определить точные пропорции. Найти пропорциональные соотношения ширины капители к высоте с учетом перспективных сокращений. Определить абаку (квадратную плиту), низ капители, оси капители. 2. Второй этап. - Разместить основные части капители по вертикальным и горизонтальным направлениям, прорисовать их с учетом перспективных сокращений. Третий этап. - Определить толщину колонны и наметить ее на рисунке. - Прорисовать эллипс эхина, который примыкает к нижней части абаки. Четвертый этап. - Проанализировать объемные и линейные отношения конструктивного строения, перспективы и внести исправления в рисунок. - Прорисовать детали капители. - Наметить на форме капители светотень. 5. Пятый этап. - Выявить в рисунке плановость. - Обобщить рисунок. |

|

| Просмотр и анализ работ (Учитель подходит к каждому ученику и оценивает выполненную им работу, указывает на ошибки.) Целевые обходы учителя: 1. Контроль за правильностью выполнения приемов работы. 2. Оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения. 3. Контроль за объемом и качеством выполненной работы. | |

| Подведение итогов урока Учитель: -Время на выполнение работы заканчивается. Я предлагаю мольберты с рисунками поставить в ряд. (Выставка работ учащихся.) (ученики выставляют мольберты и садятся на свои места). - Посмотрите на работы. Мы построили линейно – конструктивный рисунок капители ионического ордера. - Какая работа получилась лучше всего? Почему вы оценили так эту работу? (ученики анализируют и оценивают работы) - Где вы будете использовать полученные на уроке знания? (Ответы учеников) |

|

| Завершение урока Учитель: -Каждый из вас выполнил поставленную цель, нарисовал и построил линейно – конструктивный рисунок капители. Помните, во время работы на каждом этапе рисования следует помнить основной принцип — идти от общего к частному, все время держать в поле зрения всю модель, а не только ту часть, которая изображается в данный момент. Для более глубокого освоения техники рисования перед длительным рисунком необходимо делать наброски. Моделируя форму предмета, очень важно правильно работать тоновыми отношениями, начиная от самого светлого до самого темного и их промежуточных тонов. На мой взгляд, работы получились. Надеюсь, что информация, которую сегодня получили, пригодиться вам в будущем. Не забудьте убрать свои рабочие места. (Ученики осуществляют уборку рабочих мест, прощаются с учителем) |

Приложение 10

План-конспект урока

Вид занятий: рисование с натуры

Класс: 7

Тема: Натюрморт с книгой

Тип урока: комбинированный

Цель урока: знакомство с техникой многослойной лессировочной акварели.

Задачи:

обучающие:

закрепить знание о жанре живописи «натюрморт»;

обучить приёмам выполнения поэтапной работы над натюрмортом с натуры большими цвето-тоновыми отношениями согласно правилам и законам передачи формы, объёма, материальности предметов в живописи.

развивающие:

развитие творческого воображения учащихся;

развитие образного мышления;

развитие мыслительных способностей;

развитие навыков работы кистью;

развитие мелкой моторики;

воспитательные:

воспитывать интерес к окружающему миру, к предмету «живопись»;

воспитывать культуру труда, внимание, усидчивость, научить осуществлять самооценку выполненных работ.

Оборудование:

для учителя: дидактический и наглядный материал: иллюстрации, репродукции картин художников, а также работы педагога; учебная постановка-натюрморт.

для учеников :бумага для акварели; простой карандаш и ластик; акварель, кисти, палитра.

Список литературы:

24. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2009.

25. Техника акварельной живописи. Учебное пособие/ Ревякин П. П.- М.: Архитектура-С, 2017.

План урока:

49. Организационный момент (1-2 мин.)

50. Объяснение нового учебного материала (вводная беседа): инструктаж по выполнению практической работы; восприятие натуры; демонстрация наглядного материала, мультимедийных презентаций, педагогический рисунок (8-10 мин.)

51. Практическая работа учащихся (25-30 мин.)

52. Просмотр и анализ работ (3-4 мин.)

53. Подведение итогов урока (1-2 мин.)

54. Завершение урока

Содержание и ход урока

Организационный момент:

Учитель: Здравствуйте, садитесь. (осматривает класс, проверяет подготовленность к уроку)

-Проверьте, все ли вы подготовили к сегодняшнему уроку. (Проверка готовности учащихся к уроку, наличие инструментов и материалов)

Объяснение нового учебного материала:

Учитель: Вспоминаем технологию построения натюрморта.

1. Рисунок начинают с композиционного размещения предмета на листе. Изображение намечают лёгкими линиями. С учётом ракурса, пропорции и перспективы находят и определяют основные конструктивные точки. С учётом перспективных сокращений по конструктивным точкам намечают общую форму конструкции частей лица.

2.Уточняют пропорции и перспективное построение. Определяют границы собственных и падающих теней.

3. С помощью светотональных отношений выявляют объёмные формы. Передают пространственность, контрастнее выделяют те формы, которые находятся ближе по отношению к рисующему.

4. Полная тональная проработка форм. Работа светотональными отношениями: свет, тень, полутень, рефлекс. Подведение итогов. Проверка и обобщение рисунка (цельностью)

Сегодня мы с вами опробуем технику многослойной лессировочной живописи. Когда рисунок правильно построен и закончен, наносится краска. Акварель - водяные краски, от французского слова aguarell и происходит от латинского слова agua – вода. Основное свойство акварели - прозрачность красящего слоя. Поэтому карандашный рисунок контура предмета не должен быть сильно черным, линии должны быть мягкими иначе карандаш будет виден сквозь краску. Белила в акварели не употребляются, они лишают краску прозрачности и чистоты цвета. Более светлые тона получаются разбавлением насыщенного тона водой. Чтобы краска лучше ложилась на бумагу, перед началом рисования краской весь лист промывается водой. При накладывании цвета в акварели используются два способа: лессировка и алла-прима.

Лессировка- наложение одного прозрачного слоя краски на другой, при этом первый слой просушивается. Данный способ иногда называют «работой по - сухому», он сохраняет прозрачность акварели.

Так же есть метод, с которым вы уже знакомы, алла-прима- все цвета берутся сразу нужной силы, каждая цветовая деталь начинается и заканчивается в один прием. Этим способом, или «работа по-сырому», можно достигнуть яркости и красочности. Но сегодня мы отрабатываем лессировочную технику.

Практическая работа учащихся

Учитель (речь сопровождается педагогическим рисунком вместе с учениками):

Делаем первоначальный эскиз в карандаше. Перенос рисунка с эскиза на основной формат (А2). Рисунок начинают с композиционного размещения предметов на листе. С учётом перспективных сокращений начинается построение предметов. Основание всех предметов на этом натюрморте – круг, но по законам перспективы, с данного положения получается эллипс. Чтобы построить эллипс, проводим оси, делаем засечки на них. Соединяем плавной линией. Эллипсы изменяются: чем эллипс выше – тем он уже, чем ниже – тем шире.

Невидимые линии-линии построения должны быть бледнее и тоньше, а видимые более темные и четкие. Уточняют пропорции всех предметов по отношению друг к другу. Пропорция – определённое соотношение частей предмета между собой, их соразмерность. Необходимо постоянно сравнивать пропорциональные отношения, визировать. Oпределяют границы собственных и падающих теней.

Начнём с пропорций, их мы будем вымерять самым маленьким предметом- стаканом. В высоте вазы стаканчик умещается 2 раза. Ширина самой широкой части вазы умещается в самой вазе 2,5 раза и т.д. Замеряем все элементы. Также стаканчиком или вазой можно измерить размеры книг.

(ученики делают замеры, анализируют соотношение размеров, учитель ходит по классу и проверяет пропорции в работах учеников)

Учитель:

Работу ведём по следующей схеме:

1. Собственная тень на предмете.

2. Падающая тень от предмета на плоскости.

3. Рефлекс на предмет + касание с фоном.

4. Полутень на предмете.

5. Свет на предмете + касание с фоном.

Анализируем последовательность работы в цвете.

Итак, сначала пишем самое темное- в нашем случае это фон. Затем пишем теневые участки на книгах заднего плана. Потом рассматриваем цветы, пишем собственные тени. Далее идут собственные тени на вазе, стакане и книге. Эти предметы разные по фактуре и значимости.

Начинаем писать собственные тени на вазе. Обращаем внимание на материал поверхности, она керамическая, на ней присутствует множество ярких бликов и рефлексы от соседних объектов. Стакан стеклянный, поэтому его решаем легче, чем остальные предметы т.к. нужно передать прозрачность. Затем пишем собственную тень на книге.

Нужно заметить, что каждый раз приступая к изображению в цвете теневой части каждого последующего предмета, нужно обязательно сравнивать его с теневой частью предыдущего.

Затем в такой же последовательности сравниваем падающие тени, потом рефлексы на предметах, далее — полутени на предметах и в заключении — освещённые части предметов натюрморта.

В работе идём от самых тёмных и насыщенных теней (собственных и падающих) предметов натюрморта, с учётом среды, к более светлым, не забывая при этом, что при искусственном освещении тени собственные и падающие имеют холодный оттенок.

Таким образом, ваше внимание должно быть обращено на то, чтобы выявить разницу в тоне и оттенках цвета с учётом того, что, чем предметы ближе к нам — тем они контрастнее по цвету и по тону; чем дальше, тем больше смягчается их цвет и форма, теряется насыщенность и контрастность цвета.

Не забываем о том, что мазки накладываем по форме предметов. Все предметы быта представляют собой простейшие комбинации геометрических тел. Обратимся к пособию — работам учащихся. Рассмотрим их. Если предмет напоминает нам форму шара, то мазки кладутся по окружности (по форме овала), если цилиндрическую или коническую поверхность — то по вертикали или горизонтали (под углом) и т.д.

Продолжаем заливать темный фон. Смешиваем умбру, серую пейну, т.к. фон не чисто черного цвета. Не забываем про рефлекс от фона на вазе и книгах. За счет полумрака, книг становится почти не видно, они практически сливаются с темным фоном. Самые тёмные участки прописываем плотнее, светлые более разбавленной краской, оставляем места для бликов и рефлексов. Их перекрываем очень разбавленной краской. Блики не должны быть белыми у них есть свой тон.

Параллельно этому мы пишем все предметы вместе. Нельзя выписывать каждый предмет отдельно, вся работа должна вестись цельно. Нужно избавиться от белых пятен на листе, они мешают воспринимать картину в целом. Заливаем предметы локальными цветами, краску берём не плотно, чтобы на первом этапе прописки не перетемнить светлые предметы. Самым светлым в нашем натюрморте является блик на керамической вазе и цветы. Самым тёмным будут фон и книги на заднем плане.

Начинаем наносить различные оттенки, видимые на натуре. Выполняем этим светотени и объем. Идёт работа над фоном и над рефлексами.

Начинаем работу светотональными отношениями: свет, тень, полутень, рефлекс. Написание теней на предметах и от предметов. Объединяющие тени. Прописка переднего и заднего плана.

Предметы на переднем плане должны быть прописаны чётко и детально. У нас на переднем плане книга, намечаем на ней толщину, страницы. На ней будут самые контрастные тени. Учитывая, что она находятся близко к источнику освещения, какие-то листочки будут попадать на свет, а какие-то будут в тени. Предметы на заднем плане должны быть написаны мягче. Контуры не должны быть слишком чёткие, они должны уходить в глубину, быть мягче. Иначе они будут вылезать на передний план, таким образом мы должны передать плановость работы.

Нужно показать что все предметы расположены удаляясь друг от друга. На переднем плане предметы, тени, рефлексы будут яркими, чем дальше будут предметы находиться от нас они будут мягче и деликатнее. Задний план должен выглядеть воздушным, а не глухим темным, тени не очень яркие.

Работам над деталями и обобщение композиции в целом. Смягчение жёстких линий.

(учитель завершает свой педагогический рисунок, ученики заканчивают работу над деталями самостоятельно)

Просмотр и анализ работ

(Учитель подходит к каждому ученику и оценивает выполненную им работу, указывает на ошибки.)

Целевые обходы учителя:

1. Контроль за правильностью выполнения приемов работы.

2. Оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения.

3. Контроль за объемом и качеством выполненной работы.

Подведение итогов урока