Связка – это переход от одной мысли к другой. Необходимо использовать «переходные мостики» от тезиса к аргументации, от одного аргумента к другому. Нельзя забывать о логике изложения материала.

Аргумент нужно

приводить из литературных источников,

выделить в отдельный абзац,

в конце каждого аргумента написать микровывод.

К одному тезису приведите один литературный аргумент, но лучше, чтобы аргументов было два.

Если тезисов несколько, то к каждому из них приводите аргумент.

Подробнее комментируем структуру аргумента. Он состоит из трёх элементов:

1. Обращение к литературному произведению. Называем автора и произведение; если помним, указываем жанр (если не знаем, то пишем «произведение», чтобы избежать фактических ошибок).

2. Его интерпретация. Обращаемся к сюжету произведения или конкретному эпизоду; характеризуем героя(-ев), анализируем эпизод. Подсказка! Желательно несколько раз упомянуть автора, используя фразы «автор повествует», «автор описывает», «писатель рассуждает», «поэт показывает», «автор считает» и т. п., так как в итоговом сочинении нужен анализ, а не пересказ произведения.

3. Микровывод (он завершает только одну из микротем, а не всё сочинение в целом; нужен для логичности и связности текста): в этой части, как правило, формулируем основную мысль всего упомянутого произведения или авторскую позицию по конкретной проблеме. Подсказка! Можно использовать фразы «писатель приходит к выводу...», «поэт заставляет задуматься…» и т. п.

III. Заключение подводит итоги, содержит конечные выводы и оценки.

Предлагаем учащимся три варианта завершения сочинения:

Заключение-призыв. Предупреждаем учеников о необходимости избегать конкретики при использовании этого способа завершения работы, чтобы не допустить двусмысленности, и предлагаем не использовать глаголы 2-го лица («берегите», «уважайте», «помните»), а ограничиться формами «нужно», «важно» и т. д.

Заключение – выражение надежды. Объясняем ученикам, что такое заключение позволяет избежать дублирования мысли, этических и логических ошибок, однако советуем не быть категоричными при формулировании мыслей.

Цитата, подходящая по смыслу и уместно высказанная. Рекомендуем заранее подготовить цитаты по всем тематическим направлениям и напоминаем: смысл цитаты обязательно должен соответствовать главной мысли сочинения.

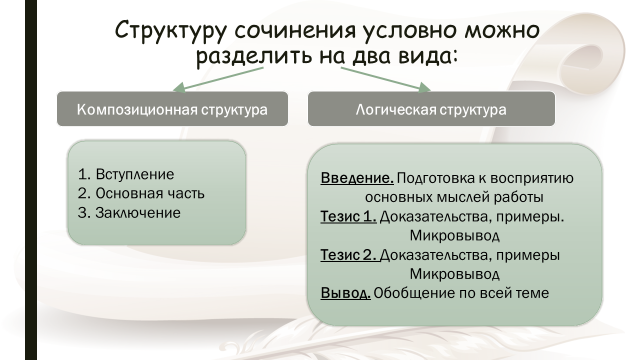

Завершаем работу на уроке комментированием схемы «Структура сочинения» (рис. 2).

Завершаем работу на уроке комментированием схемы «Структура сочинения» (рис. 2).

| Рисунок 2 |

Нельзя не обратить внимание выпускников на то, что существует несколько вариантов логической структуры сочинения. Учащиеся должны понимать, если они используют такую структуру итоговой работы

1. Введение. Осмысление темы, подготовка к восприятию.

2. Тезис (он один в работе).

3. Первый аргумент + микровывод.

4. Второй аргумент + микровывод.

5. Общий вывод по теме,

то второй аргумент не должен повторять мысль, высказанную в первом, каждый из аргументов развивает её, вносит что-то новое в доказательство тезиса.

Следующие (третье) занятие носит практико-ориентированный характер. После анализа комментария к конкретному направлению работаем с кластерами.

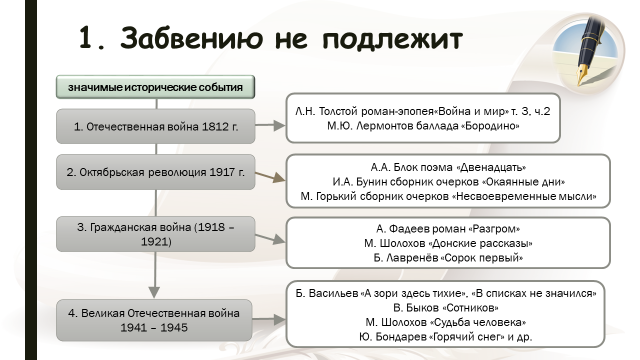

Рассмотрим на примере направления «Забвению не подлежит». В комментарии, который даётся ФИПИ, находим и подчёркиваем ключевые слова, выясняем их лексическое значение, продумываем смысловую и логическую составляющие.

Темы сочинений данного направления нацеливают на размышление о значимых исторических событиях, деятелях, общественных явлениях, достижениях науки и культуры, оказавших влияние как на судьбы конкретных людей, так и на развитие общества и человеческой цивилизации в целом. Память о них не имеет срока давности, передается от поколения к поколению, напоминая о горьких уроках прошлого и его славных страницах. Примером глубокого осмысления этой проблемы могут служить произведения художественной, философской, научной литературы, критики, публицистики, мемуарной прозы.

Далее работаем с кластерами.

Ученики называют значимые исторические события, известных деятелей науки, культуры, размышляют, что ещё, по их мнению, не может подлежать забвению. Вспоминают даты этих событий, отвечают на вопрос «Почему эти события можно назвать исторически значимыми?» и т.п. Затем приводят примеры произведений русской и советской литературы, в которых нашли отражения эти события и которыми их можно проиллюстрировать. Формируем рабочие материалы.

| Рисунок 3 |

Получается первый кластер (см. рис. 3).

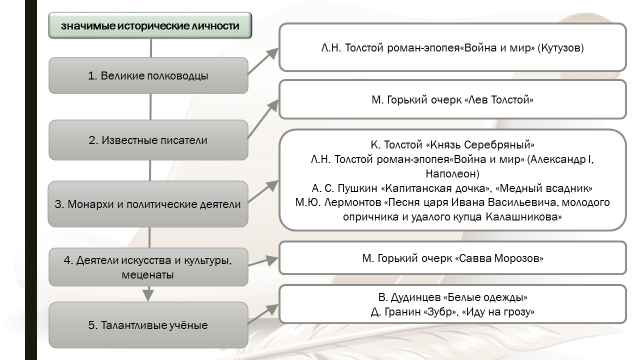

| Рисунок 4 |

Продолжается работа составлением следующего кластера (см. рис. 4). Учащиеся говорят о людях, которые оставили след в истории, выяснят род их деятельности, называют произведения, в которых нашла отражение их деятельность.

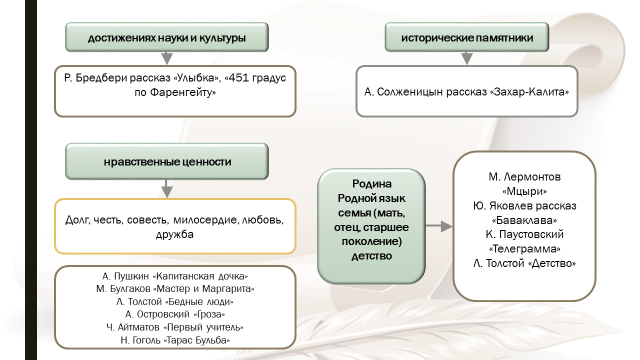

| Рисунок 5 |

Разговор заканчивают размышлениями о том, что ещё не должно подлежать забвению. В ходе обсуждения появляется ещё одна схема (см. рис. 5).

Далее учащимся предлагается для обсуждения несколько тем сочинений по рассмотренному направлению.

1. Какова роль исторических памятников?

2. Согласны ли вы с высказыванием древнеримского философа Цицерона: «Жизнь мёртвых продолжается в памяти живых»?

3. «Человек не умирает до тех пор, пока живут знавшие его». (Чингиз Айтматов)

4. «Никакая вина не может быть предана забвению, пока о ней помнит совесть». (С. Цвейг)

В качестве домашнего задания предлагается написать сочинение по одной из новых тем. Количество тем определяется учителем, чем обширнее выбор, тем больше возможность у учеников подумать и пообсуждать материал с одноклассниками и учителем на уроке.

Последующие занятия необходимо начинать с прослушивания, анализа и обсуждения домашних сочинений нескольких учеников. Дальнейшую работу можно выстроить по уже описанной системе.

| Рисунок 6 |

Надо заметить, что учитель может предложить учащимся для размышления уже готовые схемы, что послужит толчком для обсуждения материала направления (см. рис. 6).

Надо заметить, что учитель может предложить учащимся для размышления уже готовые схемы, что послужит толчком для обсуждения материала направления (см. рис. 6).

Кроме того, необходимо отметить, что некоторые произведения (по решению учителя или просьбе учеников) следует разобрать более детально, с опорой на конкретные темы того или иного направления, это позволит не только вспомнить произведение, но и даст возможность взглянуть на него в ином ракурсе, что очень важно при выборе литературного материала во время написания итогового сочинения.

| Рисунок 7 |

Например, тема «Что значит быть собой?» (направление «Я и другие») может быть рассмотрена на материале романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка», который изучается в восьмом классе и требует повторения (см. рис. 7).

Например, тема «Что значит быть собой?» (направление «Я и другие») может быть рассмотрена на материале романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка», который изучается в восьмом классе и требует повторения (см. рис. 7).

Подготовку к итоговому сочинению нельзя считать полноценной, если не организовать повторение орфографии и пунктуации, не уделить внимание речевому оформлению работы. Учитель, ориентируясь на свои классы, определяет круг тем для дальнейшей деятельности. Эта работа возможна как при самоподготовке старшеклассников, так и на уроках-консультациях и уроках русского языка. Темы для повторения можно озвучить на одном из занятий или их список оформить на стенде в кабинете. Он может быть таким: