АП0 — сильноразложившийся перегнойный горизонт.

Мощность его варьируется от 5 до 30 см, и в различных случаях некоторые подгоризонты могут отсутствовать.

A1 — гумусовый горизонт мощностью 10-15 см, темноокрашен, может иметь стальной оттенок, зернисто-комковатой структуры, часто слитен; иногда содержит мелкие дробовины; в северных почвах выражен нечетко или отсутствует;

A2(A2g) — подзолистый (оглеенный) горизонт, мощность изменяется от 5 до 50 см, светлоокрашен, плитчатой, чешуйчатой структуры, часто бесструктурен; в случае оглеенности имеет сизоватый оттенок, может содержать много дробовин;

Bg — иллювиальный (глееватый) горизонт мощностью от 20 до 50 см, имеет грязные тона окраски и ясные признаки оглеения в виде сизоватых и охристых пятен и потеков. Часто содержит ортзандовые прослойки и скопления ортштейнов. При песчаном механическом составе окрашен в темно-коричневые тона и может не иметь четких признаков оглеенности;

Cg — почвообразующая порода, при наличии грунтового увлажнения сильно оглеен и переходит в водоносный горизонт, а при отсутствии грунтового увлажнения не имеет признаков оглеения. На песках оглеение выражено слабо.

Наиболее характерные особенности болотно-подзолистых почв состоят в кислой реакции среды, постепенном спаде количества гумуса с глубиной, что, очевидно, связано с его высокой подвижностью. В составе гумуса преобладает фракция фульвокислот, связанных с полуторными окислами. Поверхностные горизонты почв обогащены кремнеземом и обеднены полуторными окислами. Оглеенные горизонты характеризуются повышенным содержанием подвижного железа. При земледельческом освоении нуждаются в регулировании водного и теплового режимов, а также внесении комплекса удобрений.

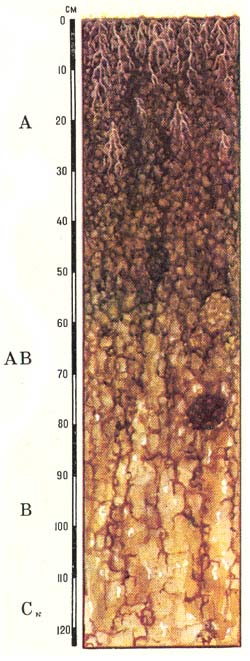

Дерново- глеевые почвы формируются в условиях повышенного увлажнения на территориях, сложенных карбонатными породами, под таежными лесами с мохово-травяным и травяным наземным покровом; могут формироваться и под луговой растительностью. Повышенное увлажнение обусловливает наличие в профиле почв ясных признаков увлажнения или обособленных глеевых горизонтов. Высокое содержание кальция в почвообразующих породах и грунтовых водах препятствует отчетливому проявлению процесса подзолообразования и стимулирует формирование довольно четко выраженного относительно мощного (20-30 см) гумусово-аккумулятивного горизонта.

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

А0 — лесная подстилка, органогенный горизонт мощностью 5-30 см, может состоять из нескольких подгоризонтов, где растительные остатки различной степени разложения;

A1 — гумусовый горизонт мощностью 20-30 см, темно-серый, может иметь серо-стальной оттенок — следствие оглеенности, структура зернистая, комковато- зернистая, в нижней части может быть несколько осветлен, содержит кремнеземистую присыпку, переход неотчетлив;

Bg — переходный горизонт мощностью 25-30 см, грязно-бурый, всегда оглеен, степень оглеения различна: сизые прожилки и ржавые примазки; сплошной глеевый горизонт, часто оглеение выражено не по всей мощности горизонта, вверху — поверхностное увлажнение, в нижней части — грунтовое увлажнение; структура творожистая или творожисто-зернистая, сильно оглеенные горизонты бесструктурны; встречаются железистомарганцовистые примазки и стяжения;

С (G) — почвообразующая порода, может быть сильно оглеенной, водоносной, а может и не содержать признаков оглеения. Дерново-глеевые почвы высокогумусны, содержат 3-14% гумуса в горизонте A1; в составе гумуса преобладает фракция гуминовых кислот. Верхние горизонты этих почв имеют слабокислую или нейтральную реакцию, нижние горизонты — слабощелочную. Степень насыщенности основаниями — 70-90%. Содержание подвижных соединений азота, фосфора, калия достаточно высокое. Дифференциация профиля по подзолистому типу слабая, часто отсутствует. В оглеенных горизонтах обнаруживается повышенное содержание закисных форм железа.

Тип дерново-глеевых почв включает в себя следующие подтипы:

- Дерново-поверхностно-глееватые почвы

- Дерново-грунтово-глееватые почвы

- Перегнойные поверхностно-глеевые почвы

- Перегнойные грунтово-глеевые почвы

При земледельческом освоении требуют регулирования водного режима, глубокого рыхления подпахотного горизонта.

27. Генезис бурых лесных почв. Строение, состав, свойства и агрономическая оценка бурых лесных почв. Сельскохозяйственное использование , мероприятия по повышению плодородия почв

Распространены в Закарпатской провинции Западной буроземно-лесной области и Уссурийско-Ханкайской и Зейско-Бурейнской провинциях Восточной буроземно-лесной области. Бурые лесные почвы вместе с бурыми лесными оподзоленными почвами и луговыми темными черноземовидными почвами амурских «прерий» занимают площадь около 45 млн. га.

Бурые лесные почвы в Закарпатской провинции формируются на красноцветных и пестроцветных суглинисто-щебнистых аллювиальных, аллювиально-делювиальных и пролювиальных отложениях полого-увалистых предгорных равнин под широколиственными лесами — буково-дубовыми, буково-грабовыми, дубовыми и дубово-ясеневыми.

Бурые лесные почвы Восточной буроземно-лесной области распространены на обширных межгорных и предгорных слаборасчлененных равнинах, преимущественно на суглинистых и глинистых аллювиальных, элювиально-делювиальных и аллювиальных отложениях, под хвойно-широколиственными лесами, состоящими из саянской ели, пихты, кедра, дуба, клена, липы.

Процесс формирования бурых лесных почв отличается своеобразием и называется буроземнообразовательным. Он включает гумусовоаккумулятивный процесс, оглинение и лессиваж. Подзолистый процесс в бурых лесных почвах не происходит. Почвы развиваются при отсутствии подтока грунтовых или застоя атмосферных вод, при промывном типе водного режима (среднегодовой коэффициент увлажнения превышает 1). Однако в режиме увлажнения имеется и сухой период, в основном в августе—сентябре, а на Дальнем Востоке — в сентябре—октябре, когда коэффициент увлажнения снижается до 0,6...1,0. К тому же в почвах преобладают невысокие положительные температуры, а почвенные растворы насыщены С02. Все это способствует накоплению железа, алюминия, марганца, фосфора, магния, кальция, ила, или оглинению, то есть внутрипочвенному образованию глинистых гидро-слюдисто-монтмориллонитовых минералов на месте первичных, в результате химических и биохимических процессов.

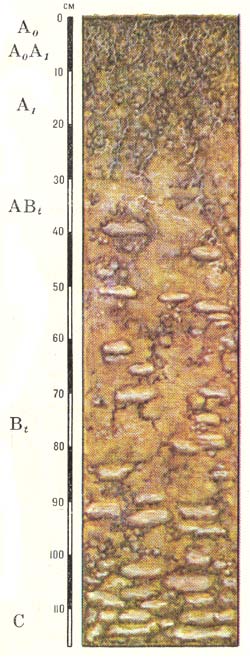

Морфологические профили слабо дифференцированы и состоят из следующих генетических горизонтов:

| Профиль бурых лесных кислых почв |

А0 — лесная подстилка мощностью 0,5-5,0 см, состоящая из опада — листьев, хвои и древесных остатков (в распаханных почвах отсутствует);

A0A1 — грубогумусный перегнойный горизонт, темно-серый, рыхлый (в распаханных почвах отсутствует);

А1 — гумусовый горизонт мощностью 10-20 см, темновато-бурый или серовато-бурый, рыхло-комковатой или комковато-зернистой структуры, суглинистый, иногда содержит включения щебня (на пашне гумусовый горизонт выделяется как Апах);

Bt — переходный к породе метаморфический горизонт мощностью 25-50 см, бурый или коричнево-бурый, суглинистый, комковато-ореховатой или зернисто-ореховатой структуры, уплотненный, по граням структурных отдельностей отмечаются коллоидальные органо-минеральные пленки, часто большое количество щебня и обломков породы, переход постепенный;

С — материнская порода представлена, как правило, суглинистым каменисто-щебнистым элювием и элюво-делювием плотных пород, реже мелкоземистыми осадочными породами.

Состав и свойства почв значительно варьируются. Для них характерны: высокое содержание гумуса в верхней части профиля, доходящее до 10-16%; резкое преобладание в составе гумуса фульвокислот над гуминовыми (так, Сг : Сф<0,5); слабокислая или кислая реакция; ненасыщенность основаниями. Для них также характерны оглинение, т. е. процесс образования вторичных глинистых минералов, по всему профилю почв; отсутствие выноса ила, небольшое обеднение верхних горизонтов почв илистой фракцией; отсутствие или слабая дифференциация почвенного профиля по валовому составу.

Бурые лесные почвы используются под лесные угодья; в сельском хозяйстве они пригодны под зерновые, овощные, технические, плодовые культуры.

Данный тип почв включает в себя следующие подтипы:

- Бурые лесные кислые грубогумусные почвы

- Бурые лесные кислые грубогумусные оподзоленные почвы

-

Бурые лесные кислые почвы

Бурые лесные кислые почвы -

Бурые лесные кислые оподзоленные почвы

Бурые лесные кислые оподзоленные почвы -

Бурые лесные слабоненасыщенные почвы

Бурые лесные слабоненасыщенные почвы -

Бурые лесные слабоненасыщенные оподзоленные почвы

Бурые лесные слабоненасыщенные оподзоленные почвы

29. Серые лесные почвы. Генезис, классификация, строение, состав и свойства. Сельскохозяйственное использование почв

Существовали разные мнения по вопросу об образовании серых лесных почв; одни ученые считали, что их происхождение связано с оподзоливанием черноземов под влиянием поселения лесной растительности; другие — что серые лесные почвы произошли из почв более оподзоленных в результате усиления дернового процесса. В. В. Докучаев считал серые лесные почвы самостоятельным почвенным типом, сформированным под травянистыми широколиственными лесами. Дальнейшее экспериментальное изучение биологического круговорота веществ и наблюдения за соотношением подзолистого и дернового процессов в серых лесных почвах показали, что условиями их формирования является ослабленный процесс подзолообразования, чему способствуют особенности биологического круговорота веществ, условий гумификации, водного режима. В широколиственных лесах с богатым травяным покровом на поверхность почвы ежегодно поступает 70-90 ц/га растительного спада, содержащего 50-90 кг/га азота и 70-100 кг/га оснований, преимущественно кальция. Почти полное отсутствие анаэробного разложения растительного спада приводит к образованию качественно отличного от подзолистых почв гумуса. Значительная часть гумусовых кислот нейтрализуется основаниями самого спада, и в результате этого процессы разрушения почвенных минералов в серых лесных почвах существенно ослабляются.

В северной части территории, где количество и качественный состав биомассы отличаются от более южных территорий, где более выражен нисходящий ток воды, способствующий выносу оснований из растительного опада и верхних почвенных горизонтов, формируются светло-серые и серые лесные почвы. Южнее, в соответствии с изменением биоклиматической обстановки, формируются темно-серые лесные почвы; светло-серые и серые лесные почвы встречаются здесь на легких породах или на участках с повышенным увлажнением.

С нарастанием к востоку континентальности климата уменьшается время и напряженность биологических процессов; в этом направлении возрастает гумусность серых лесных почв, уменьшается мощность гумусового горизонта, ослабляются признаки оподзоленности. Резко континентальный климат Приалтайского и Присаянского участков территории определяет формирование сезонно-мерзлотных почв, глубокое промерзание и медленное оттаивание которых обусловливают развитие в них процесса оглеения в надмерзлотном горизонте.

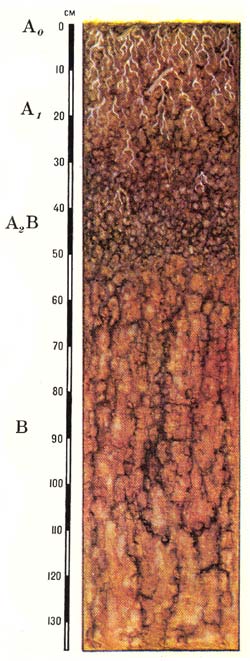

Профили почв имеют следующее морфологическое строение:

| Профиль серых лесных почв |

А0 — лесная подстилка мощностью 2-5 см, состоит из побуревшего лесного опада;

А1 — гумусовый горизонт мощностью 10-55 см, серый или темно-серый, иногда буровато-темно-серый, зернистой неясно комковато-порошистой структуры, содержит много живых корней растений;

A1A2 — переходный гумусово-элювиальный горизонт мощностью до 15 см, серовато-белесый или серовато-буроватый, плитчатой, комковато-плитчатой или ореховато-комковатой со слоеватостью структуры;

A1A2 — переходный гумусово-элювиальный горизонт мощностью до 15 см, серовато-белесый или серовато-буроватый, плитчатой, комковато-плитчатой или ореховато-комковатой со слоеватостью структуры;

А2В — переходный горизонт, на буром, темно-буром или коричневом фоне белесые пятна, языки и присыпка, ореховатой, комковато-ореховатой, остроугольно-мелкоореховатой структуры, темная глянцевая корочка по граням структурных отдельностей; иногда не имеет признаков оподзоливания и выделяется как переходный горизонт АВ;

В — иллювиальный горизонт, темно-бурый или темно-коричневый, ореховатой или ореховато-призматической структуры, плотный, грани структурных отдельностей покрыты блестящими глянцевитыми пленками;

ВС — переходный горизонт более светлой окраски, структура выражена хуже, плотность меньшая; в этом горизонте чаще всего появляются выделения карбонатов; горизонт постепенно переходит в почвообразующую породу.

Тип серых лесных почв подразделяется на три подтипа, которые существенно различны по морфологическому строению почвенного профиля, составу и химическим свойствам, возможностям использования.

Верхние горизонты серых лесных почв обеднены илистыми частицами и полуторными окислами, обогащены кремнекислотой. Эта закономерность наиболее резко выражена в светло-серых лесных и в меньшей степени в темно-серых почвах. Содержание по профилю гумуса и азота показывает более интенсивное проявление дернового процесса у темно-серых почв и слабое его развитие в светло-серых. Содержание гумуса в светло-серых почвах изменяется от 1,5-3,0% на западе до 5% на востоке; в серых лесных почвах — 3-4% и 6-8%, в темно-серых — 3,5-4,0 и 8-9% соответственно. В составе гумуса темно-серых почв преобладают гуминовые кислоты. В гумусе верхних горизонтов светло-серых и серых лесных почв преобладают фульвокислоты, но в горизонтах A1A2, А2В (АВ) и B1 заметно преобладают гуминовые кислоты.

Светло-серые и серые лесные почвы имеют кислую реакцию в верхних горизонтах, степень насыщенности основаниями составляет 70-85%. Емкость поглощения светло-серых почв — 14-18 мг-экв на 100 г почвы, серых почв — 18-30 мг-экв на 100 г почвы; в иллювиальном горизонте емкость поглощения заметно возрастает. Темно-серые лесные почвы имеют слабокислую реакцию в верхних горизонтах, высокую степень насыщенности основаниями (80-90%) и емкость поглощения (20-45 мг-экв на 100 г почвы). Гидролитическая кислотность серых и светло-серых почв — 5-7 мг-экв на 100 г почвы; у темно-серых почв она заметно меньше.

По комплексу агрономических свойств тип серых лесных почв можно разделить на две группы: 1) светло-серые и серые; 2) темно-серые почвы.

Хотя серые лесные почвы и отличаются от светло-серых несколько лучшими агрономическими показателями, их объединяет кислая реакция в верхних горизонтах, ненасыщенность основаниями, невысокое содержание питательных веществ. Эта группа почв обладает неблагоприятными физическими свойствами — слабой оструктуренностью и заметной распыленностью пахотного слоя. Поэтому главными мероприятиями, направленными на повышение их сельскохозяйственной ценности, являются известкование, систематическое внесение органических и минеральных удобрений, углубление пахотного горизонта, травосеяние. После устранения дефицита азота в этих почвах хороший эффект дают фосфорные удобрения.

Для повышения плодородия темно-серых лесных почв также важно систематическое внесение органических и минеральных удобрений (в меньших количествах), увеличение мощности пахотного горизонта.

В процессе окультуривания серых лесных почв снижается их кислотность, повышается емкость поглощения и насыщенность основаниями, возрастает содержание элементов питания растений, улучшаются состав гумуса, водно-воздушный режим и физико-механические свойства. Поскольку в серых лесных почвах наблюдается периодический недостаток атмосферного увлажнения, важное значение имеют мероприятия по борьбе за накопление влаги.

При правильном и рациональном использовании серые лесные почвы могут давать высокие урожаи и пригодны для выращивания большого набора сельскохозяйственных культур: озимой и яровой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы, картофеля, льна и др.

Тип серых лесных глеевых почв включает в себя следующие подтипы:

- Светло-серые лесные почвы

-

Серые лесные почвы

Серые лесные почвы -

Темно-серые лесные почвы

Темно-серые лесные почвы

31. Черноземные почвы лесостепной зоны. Генезис, классификация, строение, состав, и свойства. Сельскохозяйственное использование черноземов

Подтип черноземов типичных

В этих почвах черноземный процесс получает свое максимальное выражение, отсюда и название подтипа. Черноземы типичные формируются под разнотравно-злаковой (лугово-степной) растительностью в южной подзоне лесостепной зоны на лёссах, лёссовидных и покровных суглинках.

В этих почвах черноземный процесс получает свое максимальное выражение, отсюда и название подтипа. Черноземы типичные формируются под разнотравно-злаковой (лугово-степной) растительностью в южной подзоне лесостепной зоны на лёссах, лёссовидных и покровных суглинках.

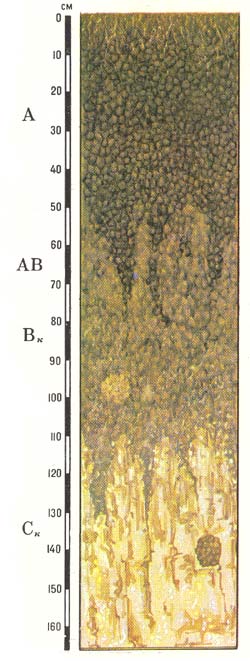

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

A0 — степной войлок, состоит из переплетенных стеблей и листьев степных трав, мощность 3-4 см;

А — гумусовый горизонт мощностью от 60 до 100 (130) см, преобладает мощность 80-100 см, черный или серовато-черный, хорошо выраженной зернистой структуры, на корнях образуются бусы;

АВ — гумусовый горизонт, однородно окрашен, темно-серого цвета с явным буроватым оттенком или неоднородно окрашен, с чередованием темных, пропитанных гумусом затеков и пятен с более светлоокрашенными участками бурого или серо-бурого цвета; структура зернистая, книзу становится комковатой, в нижней части горизонта может отмечаться вскипание;

Вк — переходный иллювиально-карбонатный горизонт, светло-палевый или буровато-палевый, нередко с языками и затеками гумуса, комковато-призматической или призматической структуры, уплотнен; выделения карбонатов в виде выцветов и псевдомицелия в верхней части горизонта и в виде журавчиков в нижней части; максимум карбонатов приурочен к нижней границе горизонта; граница вскипания совпадает с нижней границей гумусового горизонта; в профиле почв много кротовин;

Ск — карбонатная материнская порода палевого цвета.

Содержание гумуса в черноземах типичных высокое (6-12%), в отдельных почвах может достигать 15% и более. Падение его содержания вниз по профилю происходит равномерно и постепенно. В составе гумуса гуминовые кислоты устойчиво преобладают над фульвокислотами, отношение Сг : Сф=2. Реакция почв близка к нейтральной (pH 6,5-7,0), в карбонатных горизонтах слабощелочная. Емкость поглощения высокая (35-60 мг-экв на 100 г почвы) в верхней части гумусового горизонта, постепенно уменьшается с глубиной. Содержание ила и полуторных окислов остается постоянным по всему профилю, колебания валового состава почв связаны только с изменением состава почвообразующих пород.

Обладают наиболее высоким естественным плодородием. Используются прежде всего для производства высокоценных зерновых, технических и масличных культур. Необходимо применение фосфорных, калийных и органических удобрений, приемов по накоплению и сохранению влаги в почве и противоэрозионных мероприятий.

Подтип черноземов оподзоленных

Подтип черноземов оподзоленных

Распространены в северной подзоне лесостепи. Почвы сформировались под широколиственными травянистыми лесами, которые к настоящему времени в большинстве вырублены. Сохранились лишь отдельные лесные массивы. Рельеф территории отличается чередованием сильнорасчлененных возвышенностей, где широко развиты эрозионные процессы, и низменных равнин. Почвообразующие породы представлены преимущественно лёссами, лёссовидными суглинками и покровными тяжелыми суглинками.

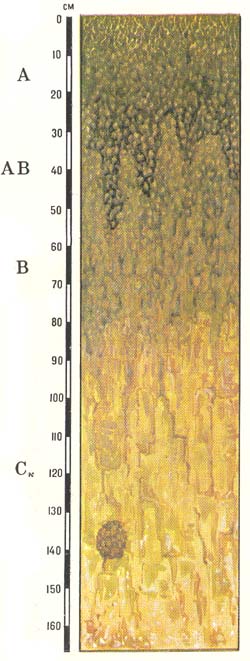

Профиль имеет следующее морфологическое строение:

А — гумусовый горизонт мощностью 30-70 см, иногда до 120 см, серый или темно-серый, комковато-зернистой или пороховато-зернистой структуры (при распашке структура становится комковатой или глыбисто-комковатой), переход постепенный;

А" — переходный гумусовый горизонт, темно-серый с седоватым оттенком, зернистой, книзу ореховатой структуры, по граням структурных отдельностей мучнистая белесоватая присыпка, наибольшее количество которой обнаруживается у нижней границы гумусового горизонта;

А"В — переходный горизонт бурого цвета с многочисленными потеками гумуса, ореховатой и тонко-призматической структуры, по граням структурных отдельностей белесоватая присыпка;

В — бескарбонатный переходный горизонт мощностью до 70 см, бурого цвета с темными пятнами и потеками гумуса, ореховато-призматической структуры, по граням структурных отдельностей коричневые пленочки; горизонт имеет несколько более плотное сложение и более тяжелый механический состав, чем вышележащие горизонты; встречаются кротовины;

(ВСк)Ск — карбонатный горизонт, начинается с глубины 100-125 см и глубже, палево-бурый, призматической структуры содержит многочисленные жилки и твердые карбонатные конкреции — журавчики.

Для данного подтипа черноземов характерно наличие невскипающей прослойки в 50-70 см между нижней границей гумусового горизонта и карбонатным горизонтом и белесоватой присыпки по граням структурных отдельностей. Содержание гумуса в верхнем (10 см) слое — 5-12%, вниз по профилю постепенно и равномерно падает.

Реакция верхних горизонтов слабокислая, близкая к нейтральной (pH 5,5-6,5). Наименьшие значения pH и наличие гидролитической кислотности приурочены к подгоризонтам, содержащим белесую присыпку по граням структурных отдельностей. Емкость поглощения — 30-45 мг-экв на 100 г почвы; поглощающий комплекс практически насыщен основаниями, и только в подгоризонте А"В изредка может содержаться 2-3% обменного водорода.

В почвах отмечается незначительное обеднение полуторными окислами верхней части профиля и некоторое обогащение ими горизонта В. В этом же горизонте наблюдается накопление илистой фракции, что вызвано не столько вмыванием сверху тонких частиц, сколько образованием глинистых минералов за счет продуктов разрушения первичных минералов на месте.

Почвы характеризуются высоким естественным плодородием. Широко используются в сельском хозяйстве для производства высокоценных зерновых, технических и масличных культур, а также под овощные и плодовые культуры. Нуждаются во внесении фосфорных и калийных удобрений.

Подтип черноземов выщелоченных

Почвы сформировались под луговыми разнотравно-злаковыми степями лесостепной зоны. В настоящее время луговые разнотравно-злаковые степи повсеместно распаханы. Рельеф территории распространения выщелоченных черноземов отличается чередованием сильно расчлененных возвышенностей (где широко развиты эрозионные процессы) и низменных равнин. Преобладающими почвообразующими породами являются лёссы, лёссовидные и покровные тяжелые суглинки.

Почвы сформировались под луговыми разнотравно-злаковыми степями лесостепной зоны. В настоящее время луговые разнотравно-злаковые степи повсеместно распаханы. Рельеф территории распространения выщелоченных черноземов отличается чередованием сильно расчлененных возвышенностей (где широко развиты эрозионные процессы) и низменных равнин. Преобладающими почвообразующими породами являются лёссы, лёссовидные и покровные тяжелые суглинки.

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

А — гумусовый горизонт, темно-серый или серовато-черный, хорошо выраженной зернистой или комковато-зернистой структуры, рыхлого или слабоуплотненного сложения; переход постепенный, нижняя граница определяется по заметному общему побурению или появлению бурых пятен между гумусовыми языками;

АВ — гумусовый горизонт, неравномерно прокрашенный, темно-серый с буроватым оттенком, с темно-серыми гумусовыми и бурыми пятнами, ореховатой или мелкокомковатой структуры; при полном высыхании по граням структурных отдельностей может проступать белесоватая присыпка.

Общая мощность гумусовых горизонтов А+АВ — 50-80 см, в отдельных почвах достигает 40-120 см;

В — переходный бескарбонатный горизонт мощностью 20-40 см, с отдельными темными узкими гумусовыми языками, комковато-ореховатой структуры, отмечаются более темные пленки по граням структурных отдельностей; постепенно переходит в карбонатный горизонт;

ВСК — иллювиально-карбонатный горизонт, палево-бурый, ореховатой или ореховато-призматической структуры; наличие прожилок карбонатов определяет более светлую окраску горизонта; выделения карбонатов могут быть в виде псевдомицелия, мергелистых бесформенных пятен, мучнистых скоплений; в нижней части горизонта выделения карбонатов в форме журавчиков;

Ск — карбонатная материнская порода палевого цвета.

Гипс и легкорастворимые соли в профиле почв отсутствуют. Содержание гумуса в верхних 10 см — 6-10%, падение его вниз по профилю постепенное. В составе гумуса гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами, отношение Сг : Сф = 1,5-2,0. В верхней части гумусового горизонта реакция среды близка к нейтральной или нейтральная, и лишь к нижней границе гумусового горизонта происходит ее слабое подкисление. Почвы имеют высокую емкость поглощения (40-50 мг-экв на 100 г почвы), в подгумусовом горизонте — 25-35 мг-экв на 100 г почвы, поглощающий комплекс практически полностью насыщен основаниями. Валовой состав говорит об отсутствии заметного передвижения полуторных окислов в профиле почв; отмечается некоторая (до 10-15%) обедненность полуторными окислами и илом верхней части гумусового горизонта.

Почвы характеризуются высоким естественным плодородием. Широко используются в сельском хозяйстве для производства зерна, и прежде всего озимой и яровой пшеницы. Наряду с зерном значительное место занимают сахарная свекла, подсолнечник, картофель. Широко развито овощеводство и садоводство. Нуждаются во внесении фосфорных и калийных удобрений.

33. Черноземные почвы степной зоны . генезис, классификация, строение, состав и свойства. Сельскохозяйственное использование черноземов