ФГБОУ Вологодский государственный технический университет (ВоГТУ)

Минобрнауки России

ФГБОУ Вологодский государственный технический университет (ВоГТУ)

Кафедра «Безопасности жизнедеятельности и промышленной экологии»

Контрольная работа

Определение экологического ущерба загрязнения атмосферы промышленными выбросами

Выполнил:

Группа:

Проверил:

2011

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………… …………………………………………………3

1. Задание ………………… ……………………………………….. .5

2. Расчёт ……………………… ……………………………………………… ..6

2.1. Определение годового экологического ущерба………………………... 6

2.2. Определение платы за загрязнение окружающей среды 8

2.3. Расчет экономической эффективности природоохранных мероприятий. 10

2.4 Результаты…………………………… …...11

Список использованных источников…………… …………………..12

Введение

Загрязнением компонентов природы (атмосферы, воды, почвы) обычно считают внесение в среду новых, не характерных для нее физических, химических и биологических агентов или превышение естественного среднемноголетнего уровня этих агентов в среде. По происхождению загрязнения делят на природные, вызванные естественными, а чаще аномальными, процессами в природе и антропогенные, связанные с деятельностью человека. Относительно атмосферы загрязнение может быть: твердыми частицами, газообразными и аэрозолями. Основной характеристикой примесей является концентрация – масса (мг) в единице обьема (л). В качестве критерия качества атмосферного воздуха установлена максимальная концентрация примеси в атмосфере – предельно допустимая концентрация (ПДК), которая при периодическом воздействии (ПДКм.р. – максимально разовая) или на протяжении всей жизни (ПДКс.с. – средне суточная) не оказывает вредного влияния на организм. При установлении нормативов качества природной среды предпочтение отдается прежде всего воздействию загрязняющих веществ на здоровье человека. В целях улучшения состояния атмосферного воздуха, предотвращения, снижения и приведения выброса загрязняющих веществ к нормативной концентрации в приземном слое атмосферы для каждого предприятия устанавливаются нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ). ПДВ является научно-техническим, санитарно техническим нормативом, установленным для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы с учетом фонового загрязнения, рассеивания и превращений примеси, и что выбросы не создадут приземных концентраций, превышающих установленные нормы качества воздуха. Для одного или группы предприятий, расположенных в одном районе, при невозможности немедленного достижения ими значений ПДВ, по согласованию с органами Минприроды , устанавливается график поэтапного снижения выбросов. Для каждого этапа устанавливаются допустимые (временно согласованные) величины выбросов (ВСВ). На каждом предприятии разрабатывается и утверждается в установленном порядке «Проект нормативов ПДВ», в котором отражается взаимодействие данного предприятия с окружающей средой, в частности с атмосферой. В этом документе отражена вся производственная деятельность предприятия, мощность и производительность очистных сооружений, мероприятия по снижению использования природного ресурса и выбросов загрязняющих веществ. На ряду с установлением ПДВ и ВСВ определяется общий годовой экологический ущерб наносимый выбросами данного предприятия, определения платы за выбросы загрязняющих веществ, расчет экономической эффективности природоохранных мероприятий.

|

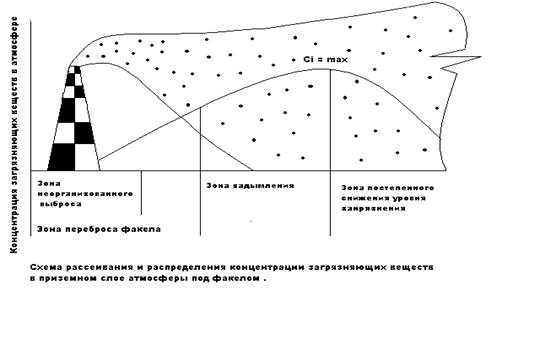

Рис.1 – Схема рассеивания и распределения концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы под факелом

1. Задание

В районе действует тепловая электростанция мощностью 1000 МВт . Для производства необходимого количества электроэнергии ежегодно расходуется 1 млн. т топлива ( мазут: зольность Ар=0,05%, сернистость Sр=1,6%). В процессе работы, через дымовую трубу, в атмосферный воздух поступают примеси (загрязняющие вещества): твердые частицы (пыль) и газообразные вещества (диоксид углерода, оксид азота, диоксид серы). Масса годового поступления загрязняющих веществ составляет:

А) группа 1 – взвешенные пылевые частицы;

Б) группа 2 – газообразные вещества.

Характер выбросов по скорости оседания частиц различен:

А) группа 1 – имеет скорость оседания частиц от 1 до 20 см/с;

Б) группа 2 – менее 1 см/с.

Зона активного загрязнения (ЗАЗ) неоднородна и состоит из пяти типов территорий:

А) Территория курортов, заповедников, санаториев, заказников и т.д.

Б)Территория природных зон отдыха, садоводств и дачных кооперативов;

В) Территории населенных мест с плотностью населения r;

Г) Территории промышленных предприятий;

Д) Пастбища и сенокосы.

Процентное соотношение доли от ЗАЗ приведены в исходных данных.

В рассматриваемом году масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (Мобщ) превысила временно согласованный выброс (ВСВ) на DМ. При решении задачи считать, что ВСВ превышает предельно допустимый выброс на 20%.

2.1 Расчет годового экологического ущерба.

А) Определение зоны активного загрязнения. Источником загрязнения является труба ТЭС ( согласно классификации организованный источник):

- определить ЗАЗ и рассчитать площадь этой территории

SЗАЗ = p (RвнешЗАЗ 2 - RвнутрЗАЗ 2 ), м2 (1)

Зона активного загрязнения (ЗАЗ) для каждого источника выброса определяется следующим образом. Для организованных источников выбросов (труб), имеющих высоту h < 10 м. ЗАЗ представляет собой круг с центром в точке расположения источника и радиусом 50h, а при h ³ 10 м. ЗАЗ представляет собой кольцо, заключенное между окружностями с радиусами:

R внутр ЗАЗ = 2jh, R внешЗАЗ = 20jh, (2)

- безразмерный параметр, учитывающий тепловой подъем факела

- безразмерный параметр, учитывающий тепловой подъем факела

выброса в атмосферу;

, (3)

, (3)

=

=  =1.267

=1.267

R внутр ЗАЗ = 2×1.267×30=76м

R внешЗАЗ = 20×1.267×30=760м

SЗАЗ = 3.14 (760 2 - 76 2 )=180×104, м2 =180 га

Площадь зоны активного загрязнения необходимо выразить в гектарах (1га = 10000 м2 ).

Б) Численное значение удельного ущерба (g) принимается равным нормативу платы, установленному правительством области в пределах допустимых загрязнений (g = 16,5 руб/усл.т).

В) Показатель относительной опасности загрязнения атмосферного воздуха над зоной активного загрязнения рассчитывается по формуле 5 . Поскольку ЗАЗ неоднородна и состоит из пяти типов территорий, причем каждому типу соответствует табличное значение константы si. Для расчета данного показателя (s) необходимо определить площадь каждого из типов территорий ( Si ,га) .

(5)

(5)

где n – общее количество типов территорий подвергшихся влиянию загрязнения;

i – номер части ЗАЗ, относящийся к одному из типов территорий,

si – показатель относительной опасности загрязнения атмосферы

над i-м типом территорий,

Si – площадь одного из типов территорий, га;

Sзаз – общая площадь зоны активного загрязнения, га.

= 8×0,15+0,1×170×0,4+4×0,2+0,1×0,2+0,1×0,05=8,825

= 8×0,15+0,1×170×0,4+4×0,2+0,1×0,2+0,1×0,05=8,825

Г) Приведенная масса годового выброса загрязняющих веществ рассчитывается по формуле 8 и представляет собой сумму произведений массы годового выброса на показатель относительной агрессивности различных видов загрязнений (по условию задачи их четыре).

, (6)

, (6)

где mi - масса выброса примеси i-го вида в атмосферу в течении года, т/год;

Аi - показатель относительной агрессивности примеси i-го вида,

усл.т./год;

N - общее число составляющих выброса (примесей) в атмосферу.

В таблице № 2.2 приложение 2 приведены значения параметра А для наиболее характерных загрязняющих веществ атмосферы.

(7)

(7)

Д) Определение безразмерного коэффициента учитывающего характер рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере (f). Скорость оседания примесей по условию задачи различна, поэтому необходимо определить f1 и f2..

(8)

(8)

= 0,644

= 0,644

где h - геометрическая высота устья источника по отношению к среднему уровню зоны активного загрязнения, м;

- безразмерный параметр, учитывающий тепловой подъем факела

- безразмерный параметр, учитывающий тепловой подъем факела

выброса в атмосферу;

Для частиц, скорость оседания которых находится в пределах от 1 до 20 см/с:

(9)

(9)

= 2,839

= 2,839

Для частиц со скоростью оседания больше 20 см/с, для любых значений h, j, DТ, U.

f = f3 = 10

Годовой экологический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха (Yа руб/год) отдельным источником определяется по формуле :

(руб), (10)

(руб), (10)

где  - удельный ущерб от выбросов одной условной тоны загрязнений, руб/усл.т. (16,5 по состоянию на 1993г.);

- удельный ущерб от выбросов одной условной тоны загрязнений, руб/усл.т. (16,5 по состоянию на 1993г.);

- безразмерный показатель, характеризующий относительную

- безразмерный показатель, характеризующий относительную

опасность загрязнения атмосферного воздуха в зависимости от

типа территорий;

f - коэффициент, зависящий от характера рассеивания примесей в

атмосфере ;

М - приведенная масса годового выброса загрязнений в атмосферу

источником, усл.т./год.

Е) Годовой экологический ущерб с учетом того, что скорость оседания примесей различна, запишется в следующем виде:

Y = Y1 + Y2 = g s Мгаз fгаз + g s Мпыль fпыль = g s (Мгаз fгаз + Мпыль fпыль), (11)

Y = 16.5×8,825(967790×0,644+ 2,839×34000)=1,05×108руб

2.2. Определение платы за загрязнение окружающей среды: определяется по формулам (13 – 17 ). По условию задачи годовой выброс ТЭС превысил ВСВ на DМ %. Необходимо определить абсолютное значение DМ равное М3 (усл.т):

М3 = (Мобщ (усл.т) DМ(%))/100 (%) . (12)

Определение платы в экологический фонд за загрязнение атмосферы.

Плата за выброс производится по каждому виду загрязняющих веществ в отдельности. В зависимости от степени опасности загрязнения установлены нормативы платы, определена масса выброса, назначены региональные повышающие коэффициенты в зависимости от экологической ситуации.

Общая сумма платежа при загрязнении атмосферы в пределах ПДВ складывается из следующих составляющих: норматив платы за единицу выброса, масса годового выброса, коэффициент индексации (48), коэффициент экологической ситуации (1,5). В виде формулы это запишется в следующем виде:

П1 = Р М1 К1 К2 , (13)

где Р – норматив платы за единицу выброса (руб/усл.т);

М1– масса допустимого выброса за год (усл.т);

К1 – коэффициент индексации;

К2 – коэффициент экологической ситуации.

Если масса годового выброса превышает установленный для данного вида загрязнения предел , т.е. больше ПДВ , то общая сумма платежа выразится следующим образом:

Побщ = П1 + П2+П3 . (14)

При ситуации ПДВ < Мобщ > ВСВ, значение П2 рассчитывается по формуле:

П2 = 5 Р М2 К1 К2 , (15)

где М2 – масса сверх ПДВ но в пределах ВСВ.

П3 рассчитывается в случае Мобщ > ВСВ и имеет вид:

П3 = 25 М3 Р К1 К2 , (16)

где М3 – масса выбросов сверх ВСВ.

Исходя из этого общая формула платы за загрязнение атмосферного воздуха :

Побщ = К1 К2 (Р М1+ 5 Р М2 + 25 Р М3), (17)

Рассчитаем М1 и М2, их сумма равна:

М1 + М2 = Мобщ – М3.. (18)

По условию задания ВСВ (М2) превышает ПДВ (М1) на 20% значит:

М2 = 0,6 (М1+ М2), М1= 0,4 (М1+ М2). (19)

Рассчитав приведенные массы, вычислить плату за соответствующие выбросы и общую сумму годового платежа. В расчетах принять Р К1 К2 = 16,5 руб/усл.т.

М3 = (34000×8)/100 =2720 т

Рассчитаем М1 и М2, их сумма равна:

М1 + М2 = 34000 – 2720 = 31280 т.

По условию задания ВСВ (М2) превышает ПДВ (М1) на 20% значит:

М2 = 0,6 (31280) = 18768 т,

М1= 0,4 (31280) = 12512 т

Побщ = 16.5 (12512+ 5× 18768+ 25×2720) =2,877 млн руб

2.3. Определение экономического эффекта от комплекса мероприятий по охране окружающей среды: Для расчетов данных показателей примем следующие исходные характеристики: ежегодные эксплуатационные затраты составляют С= 50 тыс.руб, капитальные вложения составляют 50 млн.руб. Экономический результат, полученный благодаря проведенным природоохранным мероприятиям ( снижение ущерба от загрязнения на 25% и снижение суммы платежей за выбросы загрязняющих веществ ( выброс достиг уровня ПДВ)), таким образом выразится формулой:

W = 0,25 Y + П2 + П3 , (20)

W = 0,25 ×1,05×108 + 1548360 + 1122000=28,92 млн.руб

Расчет экономической эффективности комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха:

Во первых необходимо определить чистый экономический эффект от внедрения природоохранных мероприятий. Годовой экономический эффект определяется по формуле:

R = W – C (руб), (21)

R = 28920000 – 50000=28,87 млн.руб

где W – экономический результат, полученный благодаря проведенным природоохранным мероприятиям (руб);

С – текущие (эксплуатационные) затраты (руб).

Общая экономическая эффективность капитальных вложений в комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха определяется по формуле:

Е = ( W – C ) / К, (22)

Е = 28870000 / 50000000=0,58

где К – капитальные затраты при проведении природоохранных

мероприятий.

2.4 Результаты :

1) Внутренний диаметр ЗАЗ = 76 м.

2) Внешний диаметр ЗАЗ = 760 м.

3) Площадь ЗАЗ = 180 га;

4) Показатель относительной опасности загрязнения (s) = 8,825;

5) Коэффициент зависящий от рассеивания примесей в атмосфере:

f1 = 0,644 ; f2 = 2,839;

6) Приведенная масса годового выброса ЗВ:

Мпыль = 34000; Мгаз = 967790;

8) Годовой экологический ущерб составил: 1,05 * 108 руб.;

9) Общая сумма выплат в экологический фонд равна 3,898 млн.руб.;

10) Снижение выплат за загрязнение атмосферы = 28,92 млн.руб.;

11) Чистый годовой экономический эффект от проведения природоохранных мероприятий = 28,87 млн.руб.;

12) Общая экономическая эффективность = 0,58 или 58%.

Список использованных источников

1. Аникеев В.А. Технологические аспекты охраны окружающей среды. –Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 255 с.

2. Глухов В.В. Экономические основы экологии. – СПб: Специальная литература, 1995. – 279 с.

3. Гринин А.С. Омнигенная экология. Том 3. Экономика и экология биотехносферы. – Калуга: ГУП «Облиздат», 1997. – 328 с.

4. Журавлев В.П. Охрана окружающей среды в строительстве. – М. :АСВ,1995. – 328 с.

5. Лапин В.Л. Основы экологических знаний инженера. – М.: Экология, 1996. – 172 с.

6. Орлов Г.Г. Справочник строителя. – М.: Стройиздат, 1985. – 280 с.

7. Порядкин А.Ф. Оценка и регулирование качества окружающей природной среды. - М.: Прибой, 1996. – 350с.

8. Соколов Л.И. Охрана окружающей среды. - Вологда:ВоПИ, 1993. – 40 с.

9. Яндыганов Я.Я. Экономика природопользования. Екатеринбург: УГЭУ, 1997. –764 с.