Почвенный поглощающий комплекс

51.Эрозия почв и меры борьбы с ней

Под эрозией почвы понимают многообразные процессы разрушения и выноса почвенного покрова потоками воды и ветра. Естественная (геологическая) эрозия является частью эволюции Земли. Однако существует ускоренная (разрушительная) эрозия, возникающая под влиянием деятельности человека. При этом потери почвы не компенсируются естественными почвообразовательными процессами и почва частично или полностью теряет плодородие.

Образование плодородного гумусового горизонта мощностью 20-25 см происходит в течение 2-7 тысячелетий. При ускоренной эрозии разрушение этого слоя возможно за 10-30 лет. При катастрофических ураганах, ливнях нарушенные хозяйственной деятельностью почвы могут быть уничтожены в течение нескольких дней или даже часов.

Урожай зерновых на эродированных почвах в 3-4 раза ниже по сравнению с таковым на сохранившихся почвах, смытые участки часто заболачиваются.

Различают несколько видов эрозии почв. Ветровая эрозия распространена в засушливых районах, на почвах, содержащих много мелких пылевидных частиц и лишенных растительности. Различают повседневную ветровую эрозию (поземку) и пыльные, или черные бури, которые возникают при сильных ветрах и могут практически уничтожить плодородный слой почвы.

Водная эрозия может быть плоскостной, струйчатой, овражной, а также в виде селевых потоков и оползней. При плоскостной эрозии происходит смыв поверхностного слоя почвы талыми водами и дождями в более низкие места. Струйчатая эрозия развивается при дружном таянии снега весной и в результате сильных ливней на склонах, лишенных растительности. Овражная эрозия развивается на склонах, лишенных древесной растительности, со слабо развитой растительностью. Селевые потоки и оползни - наиболее опасные формы водной эрозии в горах. Сели - это мощные грязекаменные потоки, возникающие на горных склонах после сильных дождей. Главная причина их образования - неправильная рубка леса вдоль склонов с последующей трелевкой хлыстов, при которой сдирается растительный покров, неумеренная пастьба скота и снежные лавины.

Для защиты почв от ветровой и водной эрозии разработаны следующие мероприятия:

- в районах распространения ветровой эрозии - почвозащитные севообороты с полосным размещением посевов и паров, кулисы, залужение сильно эродированных земель, буферные полосы из многолетних трав, снегозадержание, закрепление и облесение песков, выращивание полезащитных лесных полос, а также безотвальная обработка почвы с оставлением стерни на поверхности полей;

- в районах распространения водной эрозии - обработка почв и посевов сельхозкультур поперек склонов, контурная вспашка, укрепление пахотного слоя и другие способы обработки, уменьшающие сток поверхностных вод,

- почвозащитные севообороты, полосное размещение сельхозкультур, залужение крутых склонов, выращивание полезащитных лесных полос, облесение оврагов, балок, песков, берегов рек и водоемов, строительство противоэрозийных гидротехнических сооружений (перепадов прудов, водоемов, лиманов, вершин оврагов);

- в горных районах - устройство противоселевых сооружений, террасирование, облесение, залужение склонов, регулирование выпаса скота, сохранение горных лесов.

6.Климатический фактор почвообразования

Климат. С этим фактором почвообразования связано поступление в почву воды, необходимой для жизни растений и для растворения минеральных питательных веществ. От климата зависит активность биологических процессов. Количество солнечной энергии, попадающей на земную поверхность, возрастает от полюсов к экватору.

Большое значение имеют такие элементы климата, как атмосферные осадки, испарение и температура. Атмосферные осадки, выпадающие на земную поверхность, расходуются на испарение, фильтрацию в нижние горизонты, стекание по склонам, рост и развитие растений. При этом растворенные вещества и механические частицы передвигаются с водой как по поверхности почвы, так и по ее вертикальному профилю.

В процессе обмена тепла и влаги между почвой и атмосферой устанавливается определенный гидротермический режим почвы. В каждой природной зоне климат характеризуется температурными условиями и увлажнением (это подробнее рассмотрено в части II). Выделение термических групп климатов основано на показателях суммы температур выше 10 °С за вегетационный период: холодные — 600 °С, холодно-умеренные — 600...2000 °С, тепло-умеренные — 2000...3800 °С, теплые — 3800...8000 °С, жаркие — более 8000 °С. Эти группы климатов располагаются в виде широтных поясов.

По условиям увлажнения выделяют шесть групп климатов: очень влажные — коэффициент увлажнения более 1,33, влажные — 1,33...1,00, полувлажные — 1,00...0,55, полусухие — 0,55...0,33, сухие — 0,33...0,12, очень сухие — менее 0,12.

Коэффициент увлажнения — это отношение среднемноголетнего количества осадков за год, мм, к испаряемости (испарение с открытой водной поверхности), мм.

От температуры и условий увлажнения зависят скорость химических и биохимических процессов, выветривания, биологическая продуктивность растений и др. На формирование почв влияет распределение осадков по сезонам года, а также континентальность климата. Суровость зимы, мощность снегового покрова и сила ветра оказывают влияние на почвообразовательный процесс преимущественно через растительность и биологические почвенные процессы.

Роль ветра как одного из элементов климата проявляется в его воздействии на рельеф и растительность. На открытых выровненных пространствах ветром выносятся пылеватые и песчаные частицы, часто сносится почвенный слой, создаются бугристые и наносные формы рельефа. В условиях засушливого климата ветер (суховей) вызывает выгорание посевов и естественной растительности. Ветер влияет на распределение снега по поверхности, обусловливая неравномерность промерзания и увлажнения почвы.

Почвенный поглощающий комплекс

П. п. к., особенно его коллоидная фракция с диаметром частиц менее 0,1 мк, <0.0001 мм (10-3) определяет поглотительную способность почвы. С увеличением дисперсности почвы возрастают её удельная поверхность и поверхностная энергия, что повышает химическую активность и ёмкость обмена.

П. п. к. играет существенную роль в почвообразовательных процессах, в эволюции и генезисе почв. Многие свойства почвы, которые определяют уровень почвенного плодородия (сложение, физико-химические свойства, водный, воздушный, микробиологический и питательный режимы), в значительной мере зависят от природы и состава П. п. к. Поэтому исследования П. п. к. имеют важное значение для разработки наиболее эффективных приёмов улучшения земель.

Состав и строение почвенных коллоидов

Накопление в почве элементов питания растений связано с поглотительной способностью почв. Академик К. К. Гедройц предложил под поглотительной способностью почвы понимать способность ее поглощать жидкости, газы, солевые растворы и удерживать твердые частички, а также живые микроорганизмы. Поглотительные процессы в почве обусловлены преимущественно тонкодисперсной частью почвы и особенно коллоидами. Содержание коллоидов в почве редко превышает 30 % почвенной массы, но влияние их на свойства почвы и уровень плодородия исключительно велико.

По происхождению почвенные коллоиды бывают минеральные, органические и органо-минеральные.

Минеральные коллоиды образуются при выветривании горных пород. Это глинистые минералы, коллоидные формы кремнезема и полуторные оксиды.

К органическим коллоидам относятся гумусовые вещества почвы, сформированные в процессе гумификации растительных и животных остатков.

Органо-минеральные коллоиды образуются при взаимодействии минеральных и органических коллоидов.

В различных почвах содержание коллоидов составляет от 1...2 до 30...40 % массы почвы. Наибольшее количество коллоидов отмечено в глинистых и суглинистых почвах с высоким содержанием гумуса, наименьшее — в песчаных и супесчаных почвах, бедных гумусом.

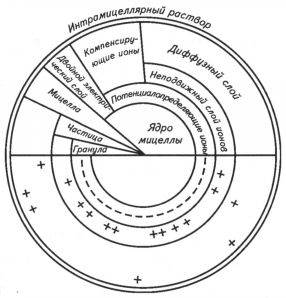

Строение коллоидной частицы (мицеллы). На рисунке показано строение коллоидной мицеллы. Ядро мицеллы — это внутренняя ее часть, состоящая из недиссоциированных молекул. Оно может быть аморфным или кристаллическим. На поверхности ядра находится двойной электрический слой ионов, соприкасающийся с дисперсной средой (почвенным раствором): внутренний — потенциал определяющий слой неподвижных ионов, прочно связанных с ядром, и внешний — компенсирующий слой ионов, имеющий противоположный заряд.

Рис. Схема строения коллоидной мицеллы (по Н. И. Горбунову)

Заряд коллоидной мицеллы определяют ионы, непосредственно связанные с поверхностью ядра. Этот заряд возникает в результате диссоциации молекул на поверхности ядра. Например, молекулы гидроксида алюминия Аl(ОН)з, составляющие ядро мицеллы, в кислой среде диссоциируют на ионы Al(OH)2+ и ОН-, а в щелочной — на АlO(OН)2- и Н+. Сложные ионы удерживаются на поверхности ядра и определяют знак заряда коллоидной мицеллы. Поэтому коллоидная частица гидроксида алюминия в кислой среде имеет положительный заряд, а в щелочной — отрицательный.

Коллоиды, имеющие кристаллическое строение, приобретают заряд иным путем. Известно, что ионы кристаллических частиц, находящиеся на поверхности, не насыщены связями и поэтому могут притягивать ионы из растворов. При этом притягиваются ионы противоположного заряда, вследствие чего образуется диффузный слой коллоидной мицеллы.

Коагуляция и пептизация коллоидов. Коллоиды могут находиться в двух состояниях: золя (коллоидного раствора) и геля (коллоидного осадка).

Коагуляцией называется процесс перехода коллоидов из состояния золя в состояние геля. Слипание коллоидов в агрегаты происходит под влиянием электролитов. Коагуляция ацидоидов вызвана катионами электролита, базоидов — анионами. Свертывание (слипание) коллоидов может происходить при взаимодействии противоположно заряженных коллоидных систем. При высушивании или замораживании почвы наблюдаются дегидратация (обезвоживание) гидрофильных коллоидов и повышение концентрации электролита почвенного раствора, что также вызывает коагуляцию коллоидов.

При коагуляции коллоидов происходит склеивание элементарных почвенных частиц в комочки, в результате чего улучшаются физические свойства почвы. Коагуляцию вызывают двухвалентные катионы, особенно Са2+. Кальций называют «стражем почвенного плодородия», так как он способствует образованию структуры и уменьшает кислотность почв.

Пептизация — это обратный процесс коагуляции, при котором коллоиды переходят из геля в золь. Пептизация происходит при воздействии растворов щелочных солей. Например, под влиянием одновалентного катиона натрия наблюдается усиленная гидратация коллоидов и переход их в состояние золя. При пептизации почвенных коллоидов разрушается ценная структура и ухудшаются свойства почвы. Так, столбчатый горизонт солонцовых почв, насыщенный гидратированными катионами натрия, во влажном состоянии набухает, а при высыхании растрескивается на крупные отдельности.

Роль коллоидов в почве исключительно велика: от содержания коллоидной фракции зависят связность, водопроницаемость, буферность и другие свойства почвы.