Ножные органы управления. Предназначены для операций типа включения—выключения и регулирования состояний объекта управления (табл. 7-10).

Решение о предпочтительном выборе ножных органов управления следует принимать при необходимости:

♦ разгрузки рук для выполнения более тонких и точных движений, снятия излишних мышечных нагрузок, вызывающих утомление;

♦ установки одного из двух рабочих положений органа управления (включение—выключение, пуск-остановка);

♦ быстрой, хотя и грубой регулировки.

При частом и продолжительном пользовании ножными органами управления необходимо обеспечить работу в положении сидя.

Усилие, прилагаемое к педали, определяется рядом факторов: типом объекта управления, конструктивным решением педали, положением работающего(сидя, стоя), частотой использования и т.п. Усилие, развиваемое ногой, больше в положении стоя. При выполнении работ в положении стоя следует по возможности избегать применения педалей. Если это необходимо, то педаль должна располагаться на высоте не более чем 200 мм от пола. Направление движения должно быть приблизительно вертикальным. Движения нажатия должны осуществляться только в голеностопном суставе.

Педали следует располагать в зоне досягаемости или в оптимальной зоне действия ног (рис. 7-25). Для обеспечения оптимального положения ноги угол в голеностопном суставе должен составлять 90 —110 градусов, а в коленном — 110-120 градусов. При рабочих движениях педалью нужно учитывать оптимальное и максимальное

268

отклонения голени относительно горизонтальной плоскости зоны действия (рис. 7-28).

Ножные кнопки, в отличие от педалей, рассчитываются на нажатие не всей ступней, а только ее передней частью при работе в стесненной зоне действия или в особых условиях. Если позволяет место, ножные кнопки следует заменять или дополнять педалями.

Рабочие поверхности ножных кнопок должны быть рифлеными, а конструкция кнопок обеспечивать сенсорный контроль моментов нажатия.

Эргономическое проектирование машин и оборудования раскрывается на примерах гидрокопировального станка с программным управлением и ксерокопировального аппарата. Содержание и методы указанного проектирования представлены в фактографических приложениях 2, 3.

7.8. Проектирование рабочей (производственной) среды

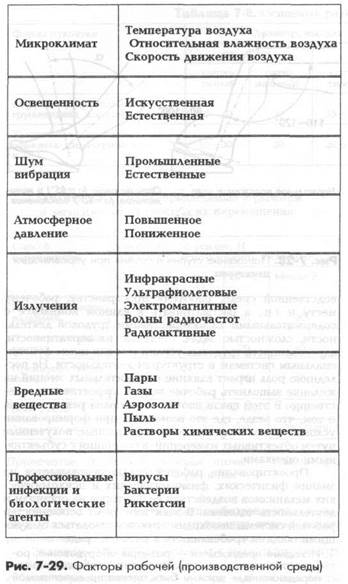

Проектирование рабочей среды сфокусировано на том, чтобы ее физические, химические и биологические факторы на рабочем месте не только не оказывали вредного воздействия на людей, но и способствовали сохранению их здоровье, обусловливали проявление способностей и стимулировали желание выполнять рабочие задачи (рис. 7-29). В соответствии с приведенным положением международного стандарта следует расширить трактовку условий труда. Не сводить их только к производственной среде, рабочему пространству, рабочему месту и т.п., а рассматривать в едином комплексе с содержательными характеристиками трудовой деятельности, сложностью задач, степенью их вариативности, адресованное™ трудовых усилий тем или иным функциональным системам и структурам деятельности. Не последнюю роль играет влияние положительных эмоций на желание выполнять рабочие задачи эффективно и качественно. В этой связи вполне обоснована рекомендация о том, что везде, где это возможно, при формировании условий труда следует использовать данные, полученные путем объективных измерений, в сочетании с субъективными оценками.

Проектирование рабочей среды основывается на знании физических, физиологических и психологических механизмов воздействия ее факторов на организм и деятельность человека. В зависимости от особенностей рабочей системы необходимо руководствоваться следующими общими требованиями к рабочей среде:

1. Исходные предпосылки — размеры оборудования, рабочего пространства и пространства, необходимого для передвижения,— должны быть адекватны выполняемой работе.

2. Воздухообмен должен регулироваться в соответствии с такими факторами, как количество людей в помещении; интенсивность использования физического труда; исходные предпосылки работы, включая производственное оборудование; выделение токсических и пылящих веществ в помещении; устройства, потребляющие кислород ( рис . 7-30).

3. Оптимальные метеорологические условия в производственных помещениях создаются с учетом температуры, влажности и скорости движения воздуха; теплового излучения; интенсивности использования физического труда; свойств рабочей одежды, производственного оборудования и средств индивидуальной защиты;

4. Освещение должно создавать оптимальные условия зрительного восприятия для конкретных видов деятель-

269

|

|

ности и обеспечивать психологический комфорт работникам. Для достижения этого принимаются во внимание такие факторы, как освещенность, цвет, распределение светового потока; устранение слепящего действия света и бликов; соотношение освещенности и цвета; возраст работников; естественная освещенность.

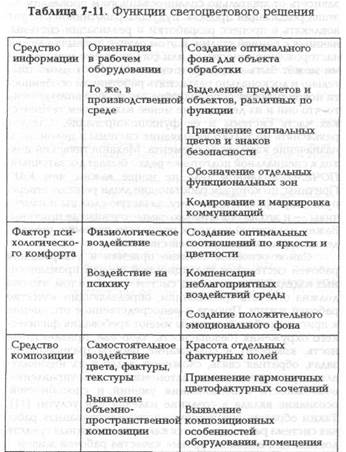

5. При выборе светоцветового решения производственного помещения принимают во внимание его влияние на создание в поле зрения работающего оптимальных соотношений по яркости и цветности, на обеспечение хорошего различения обрабатываемых деталей, органов управления и элементов оборудования ( табл . 7-11).

6. Акустика производственной среды должна исключать вредные или раздражающие воздействия шума, включая шумы от внешних источников. Важными здесь являются уровни звукового давления в октавных полосах спектра

шума; суммарная длительность воздействия шума в течение рабочего дня и его распределение по времени; характер шума (широкополосный, тональный и импульсный); восприятие акустических сигналов; различимость речи.

7. Вибрации и их воздействие на человека не должны достигать уровня, вызывающего физические повреждения, патофизиологические реакции или сенсомоторные нарушения.

8. Работники должны предупреждаться о воздействии на них электромагнитных полей высокой частоты и источников ионизирующих излучений, а также принимать необходимые меры безопасности при работе; следует выявлять ранние изменения в состоянии здоровья и работоспособности под влиянием указанных факторов, а также предупреждать утомление и связанные с ним возможные ошибочные действия работающих людей.

9. Если работы ведутся на открытом воздухе, следует обеспечивать адекватную защиту работников от неблагоприятных климатических воздействий.

Проектирование рабочей среды — чрезвычайно специализированная область. Эргономист может потратить всю свою трудовую жизнь на изучение одного из факторов, ее определяющих [20]. Тем не менее по сравнению с другими приведенные факторы представляются наиболее изученными, их показатели можно найти в стандартах и других нормативно-технических документах.

При оценке влияния какого-либо параметра рабочей среды на человека эргономисты используют критерии трех типов: физиологические (здоровье), деятельностные (включая безопасность), эмоциональные (комфорт, удобство, приемлемость) [21]. Физиологические критерии довольно полно стандартизованы. В меньшей степени стандартизованы деятельностные критерии: они меняются в зависимости от выполнения задач в диапазоне условий — от производства до научной лаборатории (решение проблем, простые арифметические действия, проворность пальцев, время реакции, координация движений рук и глаз). В существенной степени деятельность определяется индивидуальным умением и уровнем мотивации. Следовательно, если при данной температуре, например, отмечается снижение уровня деятельности, то трудно решить, чем оно обусловлено: температурой или мотивацией, или обоими факторами.

Еще сложнее измерить чувства или эмоции. Обычно применяют определенную шкалу оценки. Современные исследования, в которых используется подобная шкала, были направлены на то, чтобы выразить количественно субъективную оценку эмоционального состояния.

Эргономическое проектирование рабочей среды предусматривает решение трех вопросов:

1) кто подвержен и каким влияниям?

2) какая комбинация продолжительности воздействия и факторов среды вызывает эти влияния?

3) каковы допустимые, приемлемые и оптимальные факторы среды с точки зрения этих влияний?

Первый вопрос предполагает несколько подвопро-сов, касающихся индивидуальных характеристик (возраст, пол, индивидуальная чувствительность к тому или иному фактору среды, обучение, адаптация, акклимати-

270

зация, регулярная или периодическая подверженность) и характеристик возможных влияний (безопасность, здоровье, эффективность, комфорт). Второй вопрос связан

|

|

с точным определением каждого типа влияния и оценкой всех факторов, имеющих отношение к данной проблеме, а также ориентирует на точное знание физических, физиологических и психологических механизмов воздействия на организм факторов среды. Третий вопрос имеет отношение к принятию решения об относительной важности различных влияний, если это требуется в виду разного взаимодействия этих влияний, а также предполагает рассмотрение комбинированного, комплексного воздействия факторов рабочей среды, отдаленных и специфических их воздействий [22].

Оптимальные параметры рабочей среды — необходимое условие наиболее полного проявления эргономических свойств производственного оборудования, рабочего пространства и рабочего места, формируемых в процессе проектирования. С другой стороны, эргономическое проектирование производственного оборудования определяет формирование рабочей среды, так как оно продуцирует многие ее составляющие.

7.9. Специфика оценки проекта рабочей системы и его реализации

Приемка и утверждение рабочей системы — не то же самое, что оценка продукции. Система может быть вполне эффективной, но за счет здоровья и благополучия работающих людей. Если это так, значит она не отвечает требованиям стандарта, формулирующим эргономические принципы проектирования рабочих систем.

В соответствии с человекоориентированным проектированием рабочих систем международный стандарт устанавливает правило приемки и утверждения проектных решений людьми, которые будут работать в данной системе. Всюду, где эргономические данные должны применяться к конкретной рабочей задаче, выполняемой в системе, проектное решение должно пройти приемку

271

|

|

и утверждение путем испытаний,- в процессе которых представители будущего персонала работали бы в предполагаемых или реальных контролируемых условиях.

При эргономическом проектировании рабочей системы "опасно предполагать, что компоненты системы можно извлекать, изучать изолированно и даже перепроектировать, а затем вновь включать в систему, не сообразуясь с возможными эффектами взаимодействия (принцип дополнительности). Следует считать, что взаимодействие всегда существует, даже если оно не установлено" [23, с.54]. Поэтому принятие проектных решений будущим ее персоналом должно осуществляться в контексте рабочей системы в целом.

В процессе приемки и утверждения рабочей системы необходимо принимать в расчет естественные отклонения, обусловленные полом или возрастом работника. Кроме того, необходимо учитывать также возможность кумулятивного эффекта с течением времени от кратковременных, но регулярно повторяющихся воздействий на человека неблагоприятных факторов (например, шума).

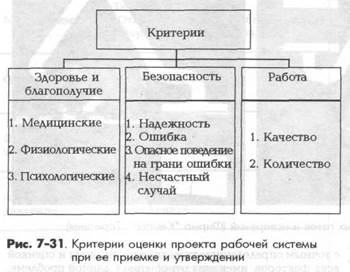

При профессиональном применении принципов, методов и данных эргономики деятельность работающих людей оптимизируется, при этом никакого вреда для их здоровья, благополучия и безопасности не возникает. На рис. 7-31 представлены основные критерии оценки проекта рабочей системы.

Важно, чтобы работающие люди были способны добиваться производственных показателей (количество и качество продукции). Однако этот результат не должен достигаться за счет чрезмерного физического или психического напряжения. В противном случае можно совершенно обоснованно заключить, что цели системы превышают возможности людей и должны быть пересмотрены. Все три критерия оценки должны приниматься во внимание. Относительная важность каждого из них зависит от многих факторов. Четкое следование эргономическим принципам в процессе проектирования позволяет обнаружить, где и как система подводит работающих людей наиболее близко к установленным пределам, и таким образом выявить параметры, требующие наибольшего внимания при приемке и утверждении проекта.

Каждый из основных критериев имеет соответствующие показатели оценки и утверждения проекта. Показатели выполнения работы могут быть наиболее однозначными: либо система достигает требуемых количества и качества, либо нет. При этом сбои системы должны быть рассмотрены со всей тщательностью. Показатели должны быть достаточно чувствительными, чтобы предусмотреть возможный сбой в системе на ранней стадии. Сбой может быть вызывай либо ошибкой человека, либо несоответствием между человеком и производственным оборудованием вследствие неправильного проектирования. Идентификация опасного поведения или регистрация действий на грани ошибки как критерий безопасности предпочтительнее использования статистики несчастных случаев. Также более жела1ельно по возможности регистрировать случаи физиологических перегрузок и даже субъективных жалоб, чем дожидаться неожиданного возникновения патологических расстройств.

Успех или неудача новой рабочей системы будет зависеть от тщательно спланированного и проведенного этапа реализации проекта. Будущих работников следует вовлекать в процесс разработки и реализации системы, начиная с ранней стадии. В этом случае привычка людей настороженно относиться или соглашаться с изменениями может быть выявлена и смягчена. Необходимо тщательно и досконально разъяснять работникам особенности новой рабочей системы, обращая особое внимание на то, что они и их действия не менее важны, чем техническая часть системы и ее функционирование. Следует разъяснять не только назначение системы в целом, но и назначение каждого ее элемента. Механистический подход к специальной подготовке редко бывает достаточным: ПОЧЕМУ в данном деле не менее важно, чем КАК. Причины, по которым работающие люди решают отвергнуть новую рабочую систему, зачастую сложны и изменчивы — и это не обязательно самые очевидные причины. Важен целостный подход к процессам приемки, утверждения и реализации рабочей системы.

Самое основное отличие приемки и утверждения рабочей системы от традиционной оценки промышленных изделий и технических систем состоит в том, что она должна отвечать требованиям, определяющим качество рабочей жизни. Прямое и непосредственное отношение к приемке рабочей системы имеют требования физического окружения (безопасность, здоровье, привлекательность, комфорт) и содержание работы (разнообразие задач, обратная связь, сложность задач и их индивидуальность, определенная автономия и самоуправление, возможности использования умений и способностей, осознание вклада в создание изделия или услуги) [11]. Таким образом, эргономически спроектированная рабочая система рассматривается как одно из важных средств достижения высокого уровня качества рабочей жизни.

272

Глава VIII

ПРОЕКТИРОВАНИЕ "ДРУЖЕСТВЕННЫХ"

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

8.1. Эргономика аппаратных и программных средств вычислительной техники

Ускоренное и масштабное развитие приобрели эргономические исследования и разработки в области аппаратных и программных средств вычислительной техники, а также проектирование деятельности пользователя с компьютером и формирование рабочей среды. Основная цель — обеспечить создание компьютерных систем, наиболее пригодных к использованию, удобных и безопасных.

Производители и пользователи уделяют пристальное внимание учету требований эргономики при создании компьютерных систем, созданию "дружественных" человеку систем. Это позволяет:

1) сократить время обучения и затраты на него;

2) уменьшить число ошибок человека при вводе данных и получении информации;

3) исключить потребность в экстенсивных системах поддержки пользователей и оказании экстренной помощи;

4) повысить эффективность работы специалистов;

5) снизить стоимость отладки;

6) обеспечить безопасность и сохранение здоровья пользователей;

7) увеличить конкурентоспособность одного типа компьютерных систем по сравнению с другими при идентичных технических и функциональных возможностях;

8) повысить способность пользователя к принятию новых систем [1].

В связи с широкой компьютеризацией различных сфер жизни каждый человек — потенциальный пользователь информационной технологии, и большинство людей не заинтересованы тратить много времени на приобретение профессиональных навыков работы с многочисленными вычислительными системами разной конструкции. Поэтому перед фирмами-изготовителями, способными превращать в капитал естественное взаимодействие человека и вычислительной техники, открывается огромный рынок [2].

Успехи в развитии информационной техники и технологии настолько впечатляющи, что появляется искушение, как отметил А.Шнитке, всю историю пропустить через это, т.е. смотреть на мир компьютерными глазами. И тогда весь мир неизбежно оказывается обрезанным, "компьютерным", а сам компьютер, который занимает свое и важное место в мире, вырастает до чего-то главного, единственного. "Я бы сказал, что в компьютере есть опасный момент формализации сознания. Когда я стал заниматься компьютером, я заметил, что мое сознание перестраивается и в большей степени начинает быть занятым служебными — сортирующими, оценивающими — функциями. Возможности компьютеров огромны, и они кажутся безграничными, а скорость компьютеров — более высокой, чем скорость работы человеческого мозга. Но и то и другое является иллюзией. Будучи удобным инструментом формализации, компьютер, к сожалению, часто придает самой мысли служебную направленность, как бы «перестраивая» мозг..." [3, с.159].

/ Благодаря развитию вычислительной техники, средств информатики многие операционально-технические, в том числе интеллектуальные, функции стали от человека уходить. Однако вновь дают о себе знать тенденции развития техники, когда машина перестает быть средством деятельности в системах "человек —машина", а сам человек превращается в такое средство деятельности. История техники знает периоды, когда человек выступал в роли придатка к машине. ;

Компьютерная символизация предметного мира — необходимое условие его познания и более широко —

275

внутренней, духовной жизни человека. Но она же таит в себе опасность заблуждений и ошибок, носящих в нынешнем социотехническом мире "оперативный" характер, т.е. таких, на осознание и исправление которых недостаточно времени. Для того чтобы их избежать, необходимо найти пути, способы, средства сохранения бытийности, предметности, осмысленности деятельности, осуществляемой посредством компьютеров с моделями и символами. Анализируя взаимодействие человека с компьютером, Т.Виноград подчеркивает, что результат получается не просто путем обработки информации [4]. Разделяя это положение Т.Винограда, М.Нурминен и другие пришли к заключению , что "пользователь"— не совсем удачный термин и предложили вместо него "действующее лицо" [5, с.383].

К всеобщей компьютерной грамотности нельзя продвигаться за счет обеднения форм предметной деятельности, а также упадка в развитии и формировании предметно ориентированного мышления ("умного делания" или "думания вещами"). Ведь предметно ориентированное мышление представляет собой основу формирования способностей понимания знаковых и символических структур. Компьютерная грамотность не должна повышаться и за счет снижения гуманитарной культуры [6].

Важнейшая составляющая культуры — культура общения. Оно не в меньшей степени, чем труд, служит средством развития сознания, которое по своей природе, по способу осуществления диалогично. Языки общения человека со средствами информатики неизмеримо скуднее, а требования к их пониманию во многих случаях могут быть значительно выше, чем при непосредствен1 ном общении людей друг с другом. Главное в человеческом общении — это понимание смысла, который нередко находится не в тексте, т.е. не в значениях, а в подтексте. В человеческом общении мы к этому привыкли. Смысл ищется не только в словах, но и в поступках, в выражении лица, в оговорках, обмолвках, в непроизвольной позе и жестах.

Человеческое общение многоязычно, и оно живо своими внутренними формами. В нем используются языки жестов, действий, образов, знаков, слов, символов, используются тексты, подтексты, смыслы, значения, исполненные смысла паузы и фигуры умолчания. При всем этом богатстве далеко не всегда есть уверенность в правильности понимания. Но дело не только в мере понимания, а еще и в том, что слово (сказанное и несказанное) в человеческом общении выступает в роли социального действия ("слово — не воробей..."). Поэтому нужно отдавать себе отчет в том, что длительное общение человека с компьютером может приводить, так сказать, к деперсонализации и асоциализации самого процесса общения. Этому едва ли могут воспрепятствовать усилия специалистов (при всей их полезности) в области информатики, направленные на то, чтобы партнера в общении — компьютер — сделать "доброжелательным и вежливым". А деонтологизация деятельности, помноженная на деперсонализацию общения, чревата весьма неприятными последствиями, которые необходимо заранее предусмотреть и осмыслить. Особенно опасна компьютерная асоциализация общения в детском возрасте, так как она может искусственно провоцировать продление естественного детского аутизма и создавать дополнительные трудности включения ребенка в социум [6].

Важным средством, которое поможет избежать указанных возможных трансформаций деятельности и общения в известные психологам иллюзорно-компенсаторные, извращенные формы, является установление правильного места компьютера в контексте (если угодно — в контуре) предметно-практической деятельности и человеческого общения. Подобная работа уже началась, например, в области создания экспертных систем, которые рассматриваются в качестве средств поддержки при решении предметно-практических задач.

Создаваемые экспертные системы ориентированы на пользователя, способного самостоятельно принимать ответственные решения с учетом профессиональных знаний более опытных экспертов, предоставляемых ему такими системами. Здесь компьютер используется как средство представления знаний. Соответственно человеку отводится активная роль, а не роль перекладывающего на компьютер тяжесть трудных решений и их интеллектуальной подготовки. От него требуется профессиональное и творческое владение предметом. В этой связи первое, что мы должны сделать, считает П.Холм,— это расстаться с тем, что можно назвать "гипотезой замещения", т.е. с идеей о том, что человека-эксперта возможно и желательно заменить компьютерными артефактами. При помощи правил можно описать то, что делают эксперты, можно отразить их работу, можно определить, что нужно сделать. Люди могут обучаться через систему правил. "Однако в рабочей ситуации должен существовать кто-то, кто использует эти правила и применяет их в конкретной ситуации или действует в соответствии с ними. А для этого требуется компетентность, и эта компетентность не может заключаться в выполнении других правил, выраженных во внутреннем языке мысли, поскольку это привело бы к дурной бесконечности. Люди — это еще и общественные существа, несущие ответственность за свои правила. Эту ответственность нельзя передать машине" [7, с.451].

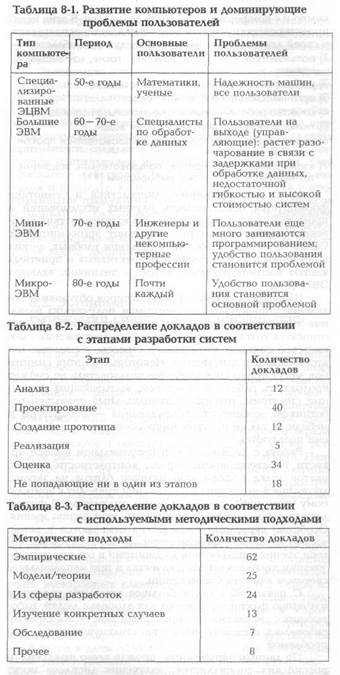

С эволюцией вычислительной техники происходят изменения в составе пользователей и проблемах, с ними связанных. Б.Шеккел приводит таблицу, отражающую взаимозависимость развития компьютеров и доминирующих на каждом этапе проблем пользователей (табл. 8-1) [8].

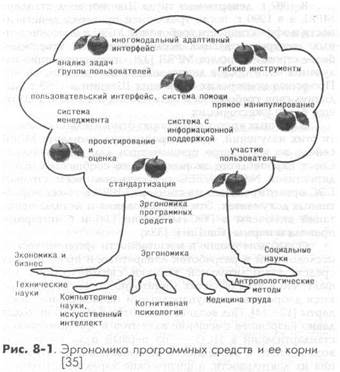

Начав с изучения и разработки аппаратных средств ЭВЙ, эргономика все больше внимания уделяет программному обеспечению (рис. 8-1). Наряду с эргономикой материальных (физических) средств, получает развитие когнитивная эргономика. Она "изучает, измеряет, анализирует и моделирует познавательную деятельность человека в связи с системами новых технологий. Количество переменных в исследованиях этого направления значительно больше, чем в эргономике материальных средств, так как когнитивная эргономика имеет дело с широкой амплитудой различий между пользователями в умственных способностях, опыте, памяти и мотивации. Следовательно, необходимы большие исследовательские

276

|

|

|

|

программы для того, чтобы расширить и углубить наше понимание вычислительных принципов, лежащих в основе естественных и искусственных форм интеллекта, и их применения в проектировании систем, связанных с взаимодействием человека и компьютера" (как отмечается га английской программе поисковых исследований в области когнитивной науки взаимодействия человека и компьютера) [8, c .15]. J

Эксперты американского Общества человеческих факторов и эргономики провели анализ 3597 докладов по проблемам взаимодействия человека и компьютера, содержащихся в материалах ежегодных конференций общества за период 1983— 1994 гг. Отобраны и изданы 150 лучших докладов, классификация которых по отношению к какому-либо этапу жизненного цикла разработки систем приведена в табл. 8-2 [9].

Большинство лучших докладов проходит по категориям проектирования и оценки. Третье место по количеству докладов занимают те, которые не были классифицированы как относящиеся к какому-либо этапу жизненного цикла, но результаты, содержащиеся во многих из них, сопричастны к анализу и проектированию.

Классификация отобранных докладов по используемым методическим подходам приведена в табл. 8-3 [9].

Результаты исследований и разработок, содержащиеся в большинстве докладов, получены с использованием тех или и иных эмпирических методических подходов. На втором и третьем месте по количеству докладов находятся те из них, авторы которых ориентированы на модели/теории или применяют методические подходы из сферы разработок систем "человек —ЭВМ" (например, использование демонстрационных систем).

В связи с тем, что в 90-е годы исследования и разработки в сфере взаимодействия человека и компьютера превращаются из инженерной специальности в инженерную дисциплину [10], открываются новые возможности создания высококачественных программных продуктов, позволяющих пользователю эффективно, эко-

277

иомно и с комфортом выполнять его задачи. В этих целях проектировщики должны целенаправленно использовать в своей деятельности знания из следующих областей:

1) пользователи и их характеристики, такие, как знания и навыки;

2) работа пользователей и рабочие задачи;

3) организационная и рабочая среда;

4) качество рабочей жизни и качество опыта пользователей;

5) технологии поддержки выполнения задач;

6) информация, необходимая для пользователей и прокти-рования задач;

7) взаимосвязь между средой, пользователями, задачами, технологиями и потоками информации [11].

На стыке эргономики, лингвистики и семиотики формируется новая область научных исследований и проектирования знаковых средств взаимодействия человека с техникой, которую называют эргосемиотикой. Основная ее задача состоит в создании удобных, легких в освоении и использовании, эффективных и приятных языков взаимодействия человека с техникой, включая ЭВМ [Па].

Широкое применение компьютеров обусловило появление у пользователей симптомов, получивших название недомогания от длительного напряжения. К ним относятся головная боль, боли в шее, напряжение глаз, кистевой синдром, утомление и стрессы, вызванные повторяющимися действиями. Некоторые из этих симптомов могут привести к тому, что пользователь не сможет продолжать работу. К факторам, вызывающим указанные симптомы, относят индивидуальные привычки работников, особенности оборудования — аппаратуры и мебели, а также программного обеспечения, которыми они пользуются. !

Работа с дисплеями при неправильном выборе яркости и освещенности экрана, контрастности знаков, цветов знака и фона, при наличии бликов на экране, дрожания и мелькания изображения приводит к зрительному утомлению, головным болям, значительной физиологической и психической нагрузке, ухудшению зрения. Особенно серьезные последствия отмечаются у детей, часами играющих на компьютерах. Зафиксированы потери зрения у подростков до диоптрии в год при использовании дисплеев низкого качества и при неправильном световом климате в помещении.

С начала 80-х годов большое внимание уделяется изучению факторов, опасных для здоровья людей, работающих с дисплеями. Терминальный шок — так характеризовалось состояние общества, столкнувшегося с этой проблемой.

По данным зарубежных, прежде всего шведских и российских специалистов, излучения дисплеев могут быть опасными для здоровья. Широко известно полезное действие дозированных УВЧ излучений, но низкочастотные поля при продолжительном облучении сидящих у дисплея людей могут привести к нарушениям самых различных физиологических процессов. Сегодня не установлены конкретные количественные связи между уровнями, диапазонами частот излучений дисплеев и теми или иными заболеваниями.

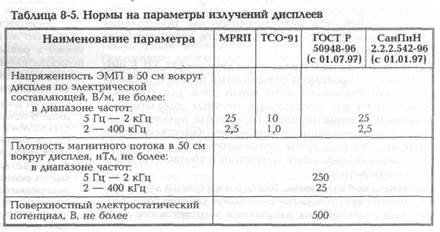

В 1987 г. департамент труда Швеции ввел стандарт MPRI, а в 1990 г. после трехлетней проверки действенности и эффективности требований MPRI и многочисленных экспериментальных исследований был утвержден более строгий стандарт MPRII [32], ограничивающий излучения мониторов в диапазонах крайне низких частот. Профсоюз конторских служащих Швеции в 1989 г. выдвинул свои требования к излучениям, а в 1992 и 1995 гг. еще более ужесточил их.

В научных кругах еще спорят относительно опасности этих излучений, однако требования стандарта MPRII сейчас во всем мире принимаются как минимальные. Совет Европейского экономического сообщества (ЕЭС) директивой №90/270/ЕЕС рекомендовал всем странам ЕЭС ориентироваться на стандарт MPRII в своих нормативных документах. Эти же требования и методы испытаний включены в ГОСТы России [34] и Санитарные правила и нормы (СанПиН) [33а].

О высоком уровне и масштабности эргономических исследований и разработок аппаратных и программных средств вычислительной техники свидетельствует тот факт, что в этих областях достаточно интенсивно создаются добротные международные и национальные стандарты [12—14]. Под воздействием этих работ происходит давно назревшее смещение акцентов в эргономической стандартизации в ИСО — на первый план выступают возможности и особенности пользователей и оптимизация их деятельности, а физические характеристики изделий, систем и среды предстают в качестве средств достижения указанного конечного результата. В этой связи важное значение при разработке стандартов приобретают деятельностные критерии. К ним относятся, с одной стороны (функционирование системы),— достижение цели, производительность, надежность, пригодность, а с другой (человек),— деятельность, включая количество, качество, ошибки, комфорт, рабочую нагрузку, удовлетворение, возможности для обучения, развития способностей и навыков [14].

При проектировании и оценке аппаратных средств, программного обеспечения и сервисных продуктов важное значение приобрело понятие "удобство" (usability), которое в свою очередь определятся в терминах деятельности пользователя и его удовлетворения. Удобство — это мера, которая определяет, насколько указанные продукты могут быть использованы конкретными пользователями для достижения конкретных целей эффективно (effectiveness), продуктивно (efficiency) и доставляя удовлетворение (satisfaction) им в конкретной ситуации использования. Под эффективностью понимаются точность и полнота, с которой пользователи достигают конкретных целей, а под продуктивностью — ресурсы, которые были затрачены для достижения указанных точности и полноты. Удовлетворение — это комфорт и приемлемость для пользователя. Ситуация использования включает: пользователей, цели, задачи, оборудование (аппаратные средства, программное обеспечение, материалы), а также физическую и социальную среды, в которых продукт используется. Пользователь — человек, взаимодействую-

278

щий с продуктом. Задача — деятельность, предпринятая для достижения цели.

Рассматривая в 1987 г. развитие работ по созданию интерфейсов "человек —компьютер" за прошедшие 35 лет и прогнозируя их на будущие 35 лет, Ф.Маклер сформулировал вопросы для разработчиков будущих систем, большинство из которых носит эргономический характер:

1. Помогает ли новая система выполняемой работе?

2. Сколько времени уходит на выполнение задачи? (Не всегда компьютеризация ведет к уменьшению времени по сравнению с ручным трудом).

3. Интересны ли задачи? (Если мы стремимся к мотивированному и производительному труду, мы должны знать точку зрения индивида на эти задачи).

4. Легко ли пользователи понимают систему? (При появлении новой системы, как правило, заявляют, что она лучше и проще. Но это далеко не всегда бывает так).

5. Каковы требования к обучению и как их удовлетворить? (Каждая новая система выдвигает свои требования к обучению персонала, и их надо удовлетворять. Однако зачастую стремятся до минимума сократить расходы на обучение, что нельзя признать правильным ответом на

.возникающие требования).

6. Надежна ли система?

7. Экономически эффективна ли система? (Во многих случаях компьютеризация невыгодна экономически; требуются крупные затраты, которые едва окупаются).

8. Эффективна ли на деле система? (Для того чтобы знать это, мы должны точно определить эффективность и измерить ее. И быть готовыми к разочарованию).

9. Можно ли допустить, чтобы энтузиазм вытеснил эффективность системы? (В современную переходную стадию развития систем "человек-компьютер" энтузиазм часто подменяет эффективность системы. В какой-то степени это необходимо для появления новой технологии на рабочих местах. Но для будущих интерфейсов "человек-компьютер" нужно четко знать, что системы обладают совершенными эксплуатационными качествами) [15, с. 11].

Эргономисты стремятся осмыслить стремительное развитие сети Internet, с которой связывают зарождение повой цивилизации, и включаются в ее обживание. Зародившись в 60-е годы, сеть Internet до поры до времени была царством операционной системы UNIX. Прежнее сообщество пользователей Internet состояло преимущественно из ученых, которые привыкли к этой системе. Для решения научных задач обычно требуется задействовать как можно большую часть вычислительных ресурсов, а удобством пользования можно и пожертвовать. Что же касается сложностей освоения, научные сотрудники не из тех, кого можно этим запугать. Ситуация изменилась, когда буквально за несколько месяцев Internet (в особенности ее подмножество Web) стала доступна всем. Этому немало способствовало то, что практически все браузеры общались с пользователями через удобный и наглядный графический интерфейс [15а].

Internet знаменует начало новой эры, в которой информация станет намного более индивидуальной.-На Web-узлах уже применяются разнообразные методы в той или иной мере содействующие индивидуализации: организация запросов на демографическую информацию, новая технология (рекомендательные системы) прогнозирования симпатий и антипатий одного пользователя по результатам анализа вкусов других пользователей [156].

Эргономика аппаратных и программных средств вычислительной техники достаточно оперативно откликается на стремительное развитие информационной технологии и решает все новые научные и технические проблемы. Наиболее интенсивно развивается эргономика программного обеспечения, которая за два десятилетия стала признанным, солидно обоснованным и практически значимым направлением исследований и разработок. Оно призвано содействовать разработке новых парадигм, методов и процедур взаимодействия пользователей с программными продуктами, созданию новых интерфейсов пользователя, кардинально облегчающих использование вычислительной техники. Эффективное и безопасное взаимодействие человека с виртуальной реальностью — новая задача эргономики.

8.2. Эргономические исследования и разработки средств ввода информации

На первых этапах развития вычислительной техники упор делался на развитие аппаратных средств. С ними же по преимуществу были связаны эргономические исследования и разработки. Решались вопросы выбора и проектирования средств ввода информации: клавиатуры, изометрического или изотонического джойстика, шара трассировки, мыши, светового пера, сенсорного экрана и графического планшета (дигитайзера), а также устройств распознавания речи и рукописного текста. Наибольшее число эргономических исследований и разработок было связано с клавиатурой — наиболее распространенным средством ввода алфавитно-цифровой информации.

Изучение работы на клавишных аппаратах проводится во многих странах, а в отдельных из них стало чуть ли не'ключевой проблемой эргономики. Например, эргономика в Австралии получила мощный импульс развития в результате "эпидемии" травм, связанных с использованием электронных клавиатур. В мае 1985 г. в одной из новозеландских газет была опубликована статья о тридцатилетней австралийке М.Гильберт, которая за короткий срок стала одной из лучших в стране операторов клавишных аппаратов, печатая 110 слов в минуту, работая по 8 часов в день. Однако очень скоро она вынуждена была уйти с работы. "Она смотрит на свои руки так,— пишет журналист,— как если бы они в действительности были не ее собственными. Ее пальцы, некогда столь ловкие и проворные, теперь безобразно распухли, загнулись, как в эмбриональном состоянии, и стали бесполезными. Эти руки, некогда столь умелые, — онемевшие, неуклюжие руки. При прикосновении к ним ощущаешь их холод" (рис. 8-2).

279

Самое коварное, что операторы не распознают симптомов этого заболевания; поскольку они часто проявляются в ночное время, то их не связывают с работой. Несомненно, М.Гильберт и не представляла, что ждет ее впереди, когда ночью у нее заболел безымянный палец. Клавиатура терминалов ЭВМ и работа на ней имеет много сходного с традиционной работой на электронной пишущей машинке, родословная которой восходит к 1714 г., когда английским инженером Г.Миллем было создано то, что, по всей вероятности, можно назвать первой пишущей машинкой. Создание первой настоящей механической пишущей машинки в 1867 г. приписывают американскому печатнику, издателю и политическому деятелю К.Л.Шоулз (рис. 8-3). На рубеже столетий механические пишущие машинки распространились по всему миру (рис. 8-4), в 60-е и 70-е годы стали завоевывать популярность электрические машинки, а в 80-х годах появилась электронная пишущая машинка. К концу XX столетия механические пишущие машинки производят очень немногие фирмы.

Механическая пишущая машинка оставила в наследство свою клавиатуру и освященное временем расположение клавиш, известное сочетание "Кью—дабл'ю—и— ар—ти—уай", которое характерно для уже более современных информационных процессоров. Это расположение один из историков пишущей машинки, У.Бичинг, назвал "величайшим фокусом всех времен". Похоже, что К.Л.Шоулз обнаружил, что клавиши, расположенные в алфавитном порядке, часто приводили к заклиниванию рычагов с буквами. Согласно одной из версий, его двоюродный брат предложил ему расположить клавиши таким образом, чтобы наиболее часто встречающиеся буквы находились по разные стороны матричной корзинки. Отсюда и "Кыо—дабл'ю—и—ар—ти—уай"— расположение, которое Шоулз объявил "научным"...

Рабочие циклы при работе на клавишных аппаратах, как правило, многократно повторяются. Большое их число за рабочую смену приводит к нервно-мышечному утомлению, которое может быть основным этиологическим фактором мышечного перенапряжения и возникновения профессиональных заболеваний рук. В возникновении этих заболеваний существенную роль играет рабочая поза, а также форма, размеры и расположение клавиатуры. Клавиатура механической пишущей машинки, созданной в 1867 г., состояла их четырех параллельных рядов клавиш. Работа на такой клавиатуре неудобна, так как вынуждает к неестественному положению запястий и кистей. Перпендикулярность кистей по отношению к рядам клавиш влечет за собой поворот предплечий и запястий внутрь и разведение локтей в стороны. На электронной пишущей машинке работа облегчена за счет уменьшения механического сопротивления клавиш, однако отмеченные недостатки традиционной клавиатуры остались.

Проведя цикл исследований работы на клавишных аппаратах и обобщив результаты изучения ее другими учеными и специалистами, А.С.Аруин и В.М.Зациорский следующим образом характеризуют биомеханику этой работы [16]. В большинстве случаев ширина клавиатуры меньше ширины плеч работающего; например, на стандартной пишущей машинке ширина клавиатуры 220 мм, а среднее расстояние между локтевыми суставами у мужчины составляет около 500 мм. В результате во время работы предплечья должны поворачиваться внутрь. Подобный поворот более характерен для мужчин, поскольку их плечи шире, чем у женщин. Указанный поворот приводит к тому, что нарушается перпендикулярное положение предплечья по отношению к продольному ряду клавиатуры. Это приводит к необходимости отклонения кисти в сторону клавишного аппарата. Результатом подобного отведения кисти является значительное число

280

жалоб на болезненные ощущения в предплечьях и кистях, зависящие от угла отведения кисти. Частота жалоб на болезненные ощущения возрастает по мере увеличения утла отклонения кисти в сторону.

У первой пишущей машинки клавиши размещались в том же порядке, что и литеры в наборной кассе. В 1971 г. Международная организация по стандартизации утвердила это расположение как международный стандарт (для клавиатуры с латинским шрифтом) не только для пишущих машинок, но и терминалов ЭВМ, телеграфных аппаратов и т.п., хотя к тому времени многочисленными исследованиями было установлено, что при работе с таким расположением клавиш левая рука испытывает большую нагрузку, чем правая; нагрузка на пальцы неравномерна и не соответствует их силовым возможностям (на мизинец левой руки она примерно в 6 раз выше, чем на мизинец правой). Предложено свыше десятка более совершенных вариантов клавиатур, однако трудности, связанные с необходимостью переучивать персонал и заменять огромный парк пишущих машинок, оказались значительными.

Каждый палец руки имеет разную длину, при сгиба-ггаи кончики пальцев располагаются на разной высоте и движутся по дугам разной кривизны. Поэтому стандартное расположение клавиш — прямолинейные ряды и скошенные столбцы, при котором все клавиши одного ряда расположены на одной и той же высоте и утапливаются вертикально, не оптимально. Был предложен ряд вариантов приспособления геометрии клавиатуры к естественным особенностям кисти руки человека.

1. Переход от клавиатуры "прямолинейные ряды — скошенные столбцы" к клавиатуре "дугообразные ряды — прямые столбцы"; в этом случае положение клавиш более соответствует строению кисти.

2. Использование клавиш неравной высоты, соответствующей неравной длине пальцев (так называемый мальтрон-пульт). При работе за таким пультом оператор, случайно ошибшийся рядом клавиатур, получает тактильную информацию об этом.

3. Определение оптимального угла утапливания клавиш. Рекомендации здесь даются на основе изучения кинематики движения пальцев при их сгибании, а также путем измерения усилий, требуемых для нажатия клавиш при различных углах наклона клавиатуры.

Наиболее приемлемо приложение силы по касательной к траектории движения кончика пальца (рис. 8-5). Этот угол является также углом сильнейшего нажима. Динамика клавиш характеризуется зависимостью между силой, приложенной к клавише, и ее перемещением. В соответствии с характером этой зависимости различают три основных типа клавиш.

1. Зависимость между силой и перемещением линейна (в рабочем диапазоне). Это так называемые клавиши без ощущения завершения движения. Их недостаток в том, что они не обеспечивают обратной связи: оператор не знает, как сильно или глубоко следует нажимать на клавишу для обеспечения необходимого эффекта.

2. Зависимость между силой и перемещением имеет линейный и нелинейный участки. Это так называемые клавиши с ощущением удара. Клавиши подобного типа применяются сотни лет в музыкальных инструментах.

3. Клавиши стопорного типа. Когда сила, приложенная к клавише, достигает определенного уровня, она начинает двигаться при постепенно уменьшающихся почти до нуля значениях силы; дальнейшее перемещение клавиши требует все возрастающих усилий.

Рабочие характеристики клавиатур терминалов ЭВМ соответствуют аналогичным параметрам клавиатур электрической пишущей машинки. Отличие состоит в том, что увеличилось общее число клавиш за счет функциональных и особым образом организованных цифровых клавиш. В целом ряде руководств по эргономике и стандартов в этой области определены требования к клавиатуре терминалов ЭВМ [17 — 21].

281

|

|

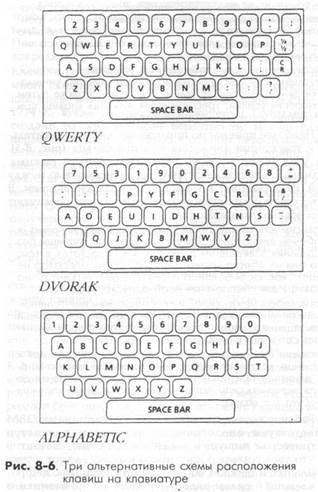

Схема QWERTY является стандартным американским расположением текстовых клавиш на алфавитно-цифровой клавиатуре. Название происходит от литер, расположенных слева в первом ряду. Схема AZERTY — это расположение текстовых клавиш, принятое в ряде европейских стран. Название также происходит от литер, расположенных слева в первом ряду. Клавиатура DVORAK — нетрадиционное расположение текстовых клавиш, учитывающее частотность и соседство букв в английском тексте. В соответствии со схемой QWERTY клавиатура включает клавиши 26 букв, 10 цифр и всех обычных знаков препинания (рис. 8-6).

Для некоторых сфер применения, где требуется быстрый ввод больших объемов чисто цифровой информации, должна быть предусмотрена вспомогательная цифровая клавиатура. Оптимальным является вариант, при котором позиционирование и программирование вспомогательной клавиатуры осуществляются пользователем: он может выбирать клавиатуру телефонного (верхний ряд цифр 1,2,3) или калькуляторного (верхний ряд цифр 7, 8, 9) типа. Наличие на вспомогательной клавиатуре таких клавиш, как ПРОБЕЛ и ПЕРЕДАЧА, позволяет пользователю выполнять многие действия без частого перехода с основной алфавитно-цифровой клавиатуры на вспомогательную и обратно.

Рекомендуется вспомогательную клавиатуру располагать справа от основной в пределах досягаемости пользователя. Такое размещение основывается на том факте, что количество левшей среди пользователей невелико. В качестве альтернативного подхода возможно использование отделяемой вспомогательной клавиатуры, которая может располагаться пользователем справа, слева или снизу от основной клавиатуры по его выбору.

Предпочтительно, чтобы расположение цифр на вспомогательной клавиатуре совпадало с расположением цифр на телефоне с кнопочным набором, поскольку таковые все чаще используются для наборного доступа к ЭВМ. В пользу того, чтобы в верхнем ряду вспомогательной клавиатуры располагались цифры 1, 2, 3, говорит и то, что это позволяет избежать ошибок при одновременном пользовании терминалом ЭВМ и телефоном. В тех системах, где для соединения с ЭВМ используется комплекс "модем —телефон", пользователь должен иметь непосредственный доступ к телефону. После того как соединение произошло, телефон не должен мешать пользователю работать.

Наклон клавиатуры — угол между рабочей поверхностью стола или пульта и рабочей поверхностью клавиатуры. Рекомендуется предусматривать регулируемый наклон клавиатуры (от 10 до 30 градусов). Клавиатура с нерегулируемым наклоном в указанном диапазоне также считается приемлемой.

Рабочее усилие — нагрузка, требуемая для нажатия клавиши с целью передачи ею соответствующего сигнала. Стандартное рабочее усилие для клавиатуры составляет 0.5 Н. Рекомендуется предоставлять пользователю возможность по своему усмотрению регулировать рабочее усилие в пределах от 0.25 Н до 1.5 Н.

Смещение — расстояние, которое клавиша должна пройти при ее нажатии до момента передачи ею соответствующего сигнала. В большинстве клавиатур для активации клавиши требуется 2 мм, полное смещение равно 4 мм. Любое отклонение от указанных цифр должно подвергаться проверке для оценки его влияния на рабочие характеристики клавиатуры.

Наличие визуальной обратной связи, выражающейся в появлении на экране дисплея соответствующего знака для каждой нажатой клавиши, является также важным требованием. Его выполнение помогает избежать ошибок, особенно неопытным пользователям, и полезно на этапе обучения. Акустическая обратная связь рассматривается как дополнительная. Она может способствовать эффективности деятельности пользователя, но одновременно несколько повышает общий уровень шума.

Очень важна проприоцептивная (кинестетическая) обратная связь, отражающая движение и относительное положение частей тела благодаря работе рецепторов, расположенных в мышцах, сухожилиях и суставных сумках. В действиях с клавиатурой она проявляется в виде ощущения различной "опоры" при максимальном нажатии клавиши. Данный тип обратной связи наиболее

282

важен для квалифицированных пользователей, он же способствует повышению скорости и точности деятельности неопытных пользователей.

Блокировка клавиатуры рекомендуется в случае одновременного нажатия двух и более клавиш, что может привести к выдаче неправильных выходных сигналов. Следует предусматривать и предупреждающий сигнал, извещающий пользователя об одновременном нажатии двух клавиш. Код данной клавиши должен передаваться при ее нажатии независимо от состояния любой другой клавиши в заданном наборе. Форма и поверхность клавиш должны:

1) обеспечивать точное расположение пальцев пользователя;

2) минимизировать отражение света и иметь для этого матовую отделку;

3) обеспечивать подходящую поверхность для маркировки;

4) предотвращать попадание в механизм скапливающихся на поверхности клавиш частичек пыли, грязи, влаги и т.п.;

5) не иметь острых краев, мешающих нажатию клавиш;

6) иметь вогнутое (чашеобразное) углубление для пальцев пользователя.

Расстояние между центрами клавиш должно быть в диапазоне от 17 до 19 мм.

Маркировка клавиш должна быть четкой и легкой для понимания. Размеры цифр и букв на них не должны быть менее 3 мм. Функциональные клавиши следует маркировать стандартными символами, названиями функций, сокращениями или кодами (перечислено в порядке убывания предпочтительности). Стандартные символы указаны первыми вследствие их компактности и высокой информативности. Расположенные на верхней поверхности клавиш маркировки должны быть достаточно устойчивыми к износу и истиранию. Рекомендуется, чтобы функциональные клавиши отличались от остальных цветом, формой, положением или расстоянием между ними. Особенно важные функциональные клавиши целесообразно выделять цветом. Клавиши, случайное прикосновение к которым может вызвать серьезные последствия, должны отличаться от других либо их положением, либо тем, что в действие они приводятся более значительными усилиями или воздействием на тормозящие приспособления.

Рекомендуется нейтральный цвет для стандартных клавиш, например бежевый или серый, а не белый, который дает повышенное отражение света. Цветовое кодирование специальных клавиш способствует уменьшению количества ошибок и сокращению времени поиска нужных клавиш. Критические функциональные клавиши могут быть красного цвета.

Наилучшие условия работы пользователя с клавиатурой обеспечиваются в тех случаях, когда его кисти и предплечья занимают положение, близкое к горизонтальному. Оптимальный диапазон движения пальцев расположен от 25 до 75 мм ниже уровня локтя. Высота расположения базового ряда клавиш над уровнем пола должна находиться в пределах от 720 до 750 мм. Расстояние от переднего края стола или пульта до последнего ряда клавиш не должно превышать 400 мм. На передней части клавиатуры следует предусматривать свободное пространство глубиной примерно 600 мм, которое используется в качестве опоры кистей рук пользователя.

Клавиатура должна быть отделена от дисплея; шнур, соединяющий ее с ним, должен быть достаточно длинным, чтобы клавиатуру можно было располагать удобно для пользователя. Масса клавиатуры должна быть достаточной для того, чтобы предотвращать случайные ее сдвиги. И клавиатура, и терминал в целом должны работать достаточно бесшумно, чтобы не мешать работающим за соседними рабочими местами. Необходимо проверять клавиатуру в отношении электростатического разряда и принимать меры к его устранению.

Операторы, работающие в диалоговом режиме, нередко вынуждены ждать ответа компьютера. Во время таких пауз они любят положить предплечья и запястья на какую-либо подходящую опору. Поэтому разработаны уплощенные клавиатуры, позволяющие операторам держать предплечья и запястья на столе. С этой же целью рекомендуют использовать плоскую клавиатуру, у которой средний ряд клавиш возвышается над столом не более чем на 30 мм и которая может перемещаться по столу так, как это нужно оператору [22]. Используют также клиновидные подставки к клавиатуре, на которых оператор может располагать руки для отдыха.

Несмотря на все возрастающее количество различных приспособлений и усовершенствований (подставок для рук, фиксаторов для запястий, частичных изменений в клавиатурах), создаваемых для уменьшения постоянного напряжения при работе с компьютером, зачастую отсутствует строго научное обоснование того, какую пользу они приносят. Не случайно в рекламных изданиях солидных и уважающих себя фирм — производителей компьютерного оборудования отсутствуют широковещательные заявления о том, что их изделия могут предотвратить риск для здоровья, связанный с постоянным напряжением во время работы с ними. Увеличение числа различных приспособлений и усовершенствований — верный признак того, что клавиатура нуждается в кардинальном изменении.

Создано несколько модернизированных клавиатур [23] (рис. 8-7). Компания "Лексмарк Интернешенел" модернизировала традиционную клавиатуру таким образом, что ее можно разделить на две половины, расположив каждую наиболее удобно для работы.

В клавиатуре М.Розома предусмотрена традиционная последовательность буквенных клавиш, хотя их размещение относительно друг друга изменено. Слева от рабочего поля клавиатуры расположена группа функциональных клавиш, справа — группа клавиш управления. Само рабочее поле разделено на две зоны, расположенные под углом друг к другу, что обеспечивает более естественное положение рук и пальцев, а также облегчает неквалифицированному оператору поиск нужной клавиши. При этом большие пальцы используются при большем числе операций, чем на традиционной клавиатуре. Цифровые клавиши расположены в верхнем ряду клавиатуры. В случае необходимости может осуществляться перевод регистра буквенных клавиш правой зоны в регистр цифровых клавиш (рис. 8-8).

283

В результате эргономических исследований было установлено, что предложенная М.Розом модель клавиатуры позволяет значительно сократить статическую нагрузку на мышцы. При этом динамическая нагрузка практически остается на прежнем уровне, поскольку для ее сокращения необходимо применение более рациональной последовательности клавиш (такой, как в системах Malt, Ferguson или Dvorak).

В Великобритании фирмой "ПКД Малтрон" разработана клавиатура для персональных компьютеров фирмы IBM, одно из предназначений которой — предупреждение нагрузок на мышечно-сухожильный аппарат, вызывающих болевые ощущения и кистевой туннельный синдром. В этой модели учтен целый ряд эргономических требований, что обусловило более активное использование больших пальцев и применение регистра, обеспечивающего переход с традиционной последовательности буквенных клавиш на последовательность по системе Malt и наоборот. Система не представляет трудностей для быстрого освоения. Рабочее поле клавиатуры разделено на две зоны, которые имеют вогнутую форму поверхности, что облегчает и делает более естественными движения пальцев (вогнутая поверхность необходима, так как разные пальцы имеют различную длину). Зонирование клавиатуры позволяет значительно-уменьшить поперечный изгиб лучезапястного сустава, который теперь не превышает 10 градусов, а также облегчает неквалифицированному оператору визуальный поиск нужной клавиши (рис. 8-9).

Разработанная фирмой "МикроСофт" клавиатура для пользователей Windows более совершенна в эргономическом отношении. Она имеет 104 клавиши и превышает обычную клавиатуру по размерам. Благодаря особому разбиению клавиатуры на клавишные панели и ее выпуклой поверхности пользователи могут сохранять естественное положение кистей рук, к тому же за счет ширины и угла поворота плечи остаются прямыми, а руки — расслабленными. Те, кто на ней работал, отмечают, что конструкция клавиатуры ненавязчиво побуждает пользователей при работе за компьютером принимать более естественную позу.

Считают, что клавиатура благодаря программным средствам позволяет ускорить работу с Windows. Две клавиши, созданные специально под Windows, обеспечивают доступ к новой версии Task Manager при нажатии одной-единственной клавиши. Еще одна подобная клавиша предоставляет пользователям специфические возможности работы с приложениями после выхода новых версий Windows. Однако специалисты настороженно восприняли тот факт, что клавиатура ориентирована

284

только на Windows, им непонятна концепция приспособления аппаратных средств к программному обеспечению, так как это находится на грани здравого смысла [24].

Кратко охарактеризуем требования еще к четырем средствам ввода информации в ЭВМ. Джойстик (изотонический) представляет собой устройство ввода координат в виде наклоняющегося рычажка. Известен также под названием "координатная ручка". Выбор подходящего джойстика для компьютерных игр в данном разделе не рассматривается.

Джойстик должен обладать следующими динамическими характеристиками:

1. Перемещение должно быть плавным во всех направлениях, быстрое позиционирование отслеживающего элемента на экране дисплея должно обеспечиваться без заметного люфта, перекрестной связи или необходимости многократных коррекций.

2. Пропорциональность движений управления, трение и инерция должны удовлетворять требованиям обеспечения быстрых больших перемещений, с одной стороны, и прецезионного тонкого позиционирования, с другой стороны.

3. Для обеспечения большей точности управления могут использоваться монтаж джойстика в углублении или оснащение его средством удлинения ручки.

4. При использовании джойстика для графических работ частота регенерации отслеживающего элемента на экране электронно-лучевой трубки должна быть достаточно высокой для обеспечения формирования непрерывных линий.

5. Задержка между управляющим перемещением и реакцией на экране дисплея не должна превышать 0.1 с.

6. Размеры, усилия и зазоры: диаметр 6.5-16 мм; длина 75—150 мм; прилагаемое усилие для перемещения 3.3-8.9 Н; зазор между дисплеем и ручкой — 400 мм; зазор от ручки до переднего края пульта 120-250 мм; максимальное отклонение ручки плюс 100 мм.

7. Джойстик должен располагаться справа от клавиатуры на достаточно низком уровне, чтобы он не мешал работать с клавиатурой.

Световое перо — светочувствительное устройство, позволяющее выбрать точку экрана дисплея, указывая на нее. Используется как устройство ввода координат и как указка. Основные требования к световому перу:

1. Должно иметь отдельное активирующее устройство. Для большинства сфер применения предпочтительно использование расположенного на конце пера кнопочного переключателя с рабочим усилием от 0.6 Н до 1.4 Н. Обязательно наличие обратной связи для сигнализации о включении светового пера.

2. На экране дисплея должен проецироваться пером световой кружок для выделения участка, на который направлено световое перо.

3. Необходима индикация того, что световое перо активировано и входные данные восприняты системой.

4. Размеры светового пера: длина от 120 мм до 180 мм, диаметр от 8 мм до 20 мм.

5. В тех случаях, когда световое перо не используется, следует предусматривать устройство его прикрепления у нижнего правого края экрана дисплея, что не должно создавать неудобства.

6. При использовании светового пера в качестве двухко-ординатного контроллера должно обеспечиваться плавное перемещение отслеживающего элемента. Частота регенерации отслеживающего элемента должна быть достаточно высокой, чтобы при работе в режиме "свободного рисования" вырабатывался непрерывный след.

При работе со световым пером ощущения пользователя не соответствуют тем, которые имеют место при письме обычной ручкой или карандашом. Возможно снижение точности выполнения работы вследствие размера светового пятна, расстояния от пера до поверхности экрана дисплея и параллакса. Может оказаться трудным одновременное использование альтернативных методов ввода информации, например клавиатуры. Не следует забывать о хрупкости светового пера, особенно когда у пользователя возникает желание применить его не по назначению, например для нажатия на клавиши.

Работая со световым пером, пользователь должен помнить следующее:

1) контакт с ЭВМ может быть непреднамеренно потерян;

2) частое одновременное нажатие на кнопку может привести к проскальзыванию и неточностям;

3) возможно появление блеска при наклоне пера с целью снижения утомления руки;

4) возможно наступление утомления вследствие необходимости удерживать перо перпендикулярно к рабочей поверхности экрана дисплея;

5) может потребоваться вспышка экрана для нахождения положения пера, если оно направлено на темный участок;

6) рука может закрывать часть экрана;

7) необходимо обеспечивать адекватную активацию участка вокруг выбранной точки.

Мышь — устройство ввода координат, которое используется на плоской поверхности и обеспечивает генерацию значений координат X и Y, управляющих положением отслеживающего элемента на экране дисплея.

Мышь конструируется таким образом, чтобы оператор мог, поместив ее на рабочую поверхность, правильно ориентировать ее с точностью ±10 градусов без необходимости визуального контроля. Например, когда оператор возьмет мышь и сориентирует ее таким образом, чтобы, как ему кажется, она перемещалась вдоль предполагаемой оси X, направление перемещения отслеживающего элемента на экране дисплея не должно отличаться от этой оси более чем на ±10 градусов.

Контроллер должен легко перемещаться в любом направлении, не требуя при этом перехвата руки, а результирующее перемещение отслеживающего элемента на экране в том же направлении должно быть плавным и не отклоняться более чем на ±10 градусов. Конструкция контроллера должна обеспечивать возможность работать с ним любой рукой. Перемещению линии от края и до края рабочей поверхности должно соответствовать перемещение отслеживающего элемента от края и до края экрана. Чтобы контроллер не уводил отслеживающий элемент за пределы экрана, предусматриваются индикаторы, помогающие оператору возвратить отслеживающий элемент на экран.

285

Мышь не должна иметь острых краев, а размеры должны укладываться в следующие пределы: ширина (расстояние между кончиками пальцев при захвате мыши) 40 — 70 мм; длина 70—120 мм; высота 25 — 40 мм. Сенсорный экран дисплея, в котором в качестве "устройства-указателя" используется палец. При выборе сенсорного экрана дисплея следует руководствоваться следую-.. щими рекомендациями:

1) области касания должны определенным образом выделяться;

2) область касания должна быть достаточно большой, чтобы случайно не задеть соседние активные участки;

3) система должна быть сконструирована так, чтобы пользователю не приходилось слишком часто переключаться с сенсорного экрана дисплея на клавиатуру и обратно.

Производится и используется все большее число персональных компьютеров-блокнотов, мало чем отличающихся друг от друга: у них хорошая производительность, идентичные "игрушечные клавиатуры", не очень надежные указательные устройства, разработанные с учетом не пользователя, а скорее поставщиков комплексного оборудования. Однако ПК-блокноты — не игрушки и создаются для того, чтобы сделать труд более эффективным, поэтому должны быть тщательно эргономически проработаны.

Исследования и разработки в этом направлении достаточно успешно проводятся группой эргономики по исследованию пользовательских систем (USER) компании IBM. Эргономические проблемы во многом связаны с малыми габаритами ПК-блокнотов, радикального изменения которых не ожидается. Отдельные специалисты считают, что в ближайшие годы ПК-блокноты сохранят примерно ту же длину и ширину (22 х 30 см). Однако возможно они станут тоньше и легче. При таких заданных условиях традиционные эргономические решения не срабатывают. Найдены оригинальные решения, имеющие успех у пользователей: указательное устройство (Track Point) и раздвигающаяся клавиатура (Batterfly) компании IBM, а также съемный отсек для мультимедиа — устройств фирмы "Дижитал Иквипмент" (Digital Equipment).

Заслуживает внимания линия ПК-блокнотов Think Pad компании IBM. Результаты тестирования модели Think Pad 755 CD показали, что для пользователя самыми важными компонентами являются клавиатура и экран. Клавиши удобно расположены, их размер достаточен для пальцев взрослого человека, а упругость такова, что при работе обеспечивается хорошее тактильное ощущение. В клавиатуру встроено превосходное по производительности и эргономичности указательное устройство разработки IBM (Track Point III). Оно расположено между клавишами G, Н и В и, по сути, является миниатюрным джойстиком, который характеризуется удачно подобранной тактильностью и обладает упругостью, позволяющей управлять курсором плавно и точно. Эти качества свойственны и кнопкам мыши, находящимся под клавишей пробела.

ПК-блокнот Think Pad 755 CD весит меньше 4 кг при установленных жестком диске и дисководе CD-ROM. Футляр этой машины отличается двумя особенностями: его поверхность немного шероховата, поэтому он не выскальзывает из рук при переноске, а на его нижней стороне есть две небольшие складные ножки (как у клавиатур настольных систем), обеспечивающие удобный наклон при работе [25].

В соответствии с прогнозами специалистов персональные компьютеры 2012 г. по размерам и массе будут скорее похожими на современные ноутбуки. Типичная машина, видимо, по размерам будет не меньше листа писчей бумаги (221 х 28 см) — в первую очередь потому, что для ввода данных в большинстве случаев будут по-прежнему пользоваться клавиатурой,а наши пальцы со временем вряд ли уменьшатся. Но эти машины станут намного тоньше и легче, чем теперешние ноутбуки,— наверняка меньше 2 — 3 см толщиной и, вероятно, массой 1-1.5 кг.

Продолжаются исследования и разработки устройств распознавания речи и рукописного текста, которые по заключению специалистов станут дополнением, но не заменят клавиатуру в обозримом будущем. Компьютерный мир вплотную приблизился к распознаванию слитной речи, а не только речи типа "го — во — ри — те мед —лен —нее и в ми —кро —фон" [15а, 156].

8.3. Работа с дисплеями и требования к ним

Дисплей (от англ. display — отображение, индикация) представляет собой техническое средство отображения текстовой и графической информации на экране вычислительного устройства. Дисплей является связующим звеном между человеком и машиной и отображает информацию, обработанную компьютером, либо данные, вводимые пользователем в компьютер. При наличии светового или электронного карандаша дисплей может использоваться и для ввода информации в ЭВМ.

Дисплеи с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) доминируют в мире компьютеров. В ЭЛТ пучок электронов направляется от одного края вакуумной трубки к другому. Пучки электронов проходят через теневую маску, создавая видимые пикселы в тех местах, где под воздействием электронов начинает светиться различным цветом слой люминофоров. В основе технологии отображения ЭЛТ — монитора и домашнего телевизора лежат одни и те же принципы, хотя реализованы они по-разному. Для домашнего телевизора главное — яркость изображения и компактность, в то время как компьютерные экраны должны обеспечивать высокое разрешение и резкость изображений.

Другую технологию отображения представляет жидкокристаллический (ЖК) дисплей, в котором тонкий слой материала в нужных местах пропускает или задерживает свет задней подсветки (с цветными фильтрами). Материал образуют матрицу небольших ячеек, каждая из которых соответствует одному пикселу. ЖК-дисплеи широко

286

применяются в блокнотных компьютерах. Для экранов большего размера перспективным представляется плазменный дисплей, элемент изображения (пиксел) в котором во многом напоминает обычную люминесцентную лампу. Электрически заряженный газ испускает ультрафиолетовый свет, попадающий на люминофор и возбуждающий его, что вызывает свечение видимым светом соответствующей ячейки. Такие дисплеи с диагональю от 40 до 60 дюйм предназначаются для залов заседаний и общественных мест.

Еще одна технология отображения — это дисплей с автоэлектронной эмиссией, работа панели которого напоминает работу ЭЛТ тем, что передний слой люминофора испускает свет при попадании на него электронов. Однако в дисплеях с автоэлектронной эмиссией небольшие источники эмиссии электронов расположены за каждым пикселем, что позволяет делать панель толщиной всего в несколько миллиметров [156]. Основной проблемой для трех последних технологий отображения остается их высокая стоимость.

Повышенный интерес фирм и предприятий про-мышленно развитых стран к эргономическим исследованиям ЭЛТ-дисплеев объясняется прежде всего тем, что работа с ними может быть сопряжена с определенными опасностями для здоровья и психофизиологического состояния работающих, что в свою очередь может снижать производительность труда, приводить к ошибкам.

Эксперты комитетов Международной организации труда (МОТ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили, что работающие с дисплеями люди чаще всего жалуются на усталость глаз, мышечные боли в области шеи, плечей и запястий. Многие ученые сходятся на том, что как раньше, так и в настоящее время нет достаточных научных доказательств связи симптомов прерывания беременности и аллергических реакций кожи и глаз с работой за дисплеем [26].

В исследовании шведских ученых и врачей, в котором принимали участие 250 больных лейкозами и 261 — с опухолями мозга, а контрольная группа состояла из 1121 человека, выявлено, что у людей, подвергающихся воздействию электромагнитных полей на рабочих местах, повышается риск заболевания раком. В процессе исследования проведено свыше 1000 измерений магнитных полей на рабочих местах, на которых трудились лица мужского пола в возрасте от 20 до 64 лет [27].

Проводится много анкетных опросов и различного рода обследований состояния здоровья и условий труда лиц, работающих с дисплеями [28]. Данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 1994 г. в Москве, показали, что из 1025 человек, работающих на компьютере хотя бы раз в неделю, подавляющее большинство (74%) на вопрос, устают ли ваши глаза при длительной работе на компьютере, ответили "да". Но это далеко не единственное следствие общения с компьютером. Почти каждый третий (31%) опрошенный отметил, что у него ухудшилось зрение с тех пор, как он начал работать на компьютере. Примерно столько же (30%) чувствуют, что становятся раздражительными при длительной работе на нем. Компьютерные 'передозировки" сказываются и на здоровье матерей и их потомства. Так, 16% опрошенных считают, что ущерб им уже нанесен.

Большой резонанс получила первая международная конференция "Работа с дисплеями", которая состоялась в Стокгольме 12—15 мая 1986 г. В конференции участвовали более тысячи ученых, инженеров и других специалистов из многих стран мира. Конференция оказала чрезвычайное влияние на дискуссии в обществе относительно вопросов безопасности и заболеваний при работе с дисплеями. Выступая на открытии конференции, министр труда Швеции Анна-Грета Лейон отметила, что несмотря на важность будущих исследований, мы "не можем сидеть и ждать их результатов. Если мы всерьез принимаем настороженность людей, то мы должны быть готовы принять во внимание не подтвержденную, но предполагаемую опасность". Эргономические исследования и разработки дисплеев проводятся во многих странах, о чем свидетельствуют материалы второй, третьей и четвертой международных конференций "Работа с дисплеями" (1989, 1992, 1994 и'1997 г.г.).

Комиссия ВОЗ по охране здоровья лиц, работающих с дисплеями, предложила рекомендации по снижению дискомфорта, которые охватывают проблемы пяти уровней.

1. Установлены ограничения по медицинским показателям для больных эпилепсией, беременных женщин. Рекомендована регулярная проверка зрения, установлены сроки обучения.

2. Разработаны требования к техническим характеристикам дисплеев: качеству экрана, уровню освещенности, контрастности, частоте, размеру строки и т.д.

3. Разработаны требования к рабочему месту оператора: допустимые уровни освещенности, меры по устранению бликов и отражений на экране; регламентированы применение специальных фильтров и размеры панели управления. Рекомендовано учитывать индивидуальные пожелания оператора к освещению рабочего места. Признано целесообразным установление трансформирующихся (по высоте и углу наклона) элементов оборудования рабочего места. Рекомендовано избегать работы при повышенной температуре в помещении, высоком уровне шума и электростатического излучения.

4. Разработаны рекомендации по организации работы: установлены величина периода предварительных упражнений применительно к каждому типу дисплея, длительность перерывов в работе. Так, согласно рекомендациям Всемирной организации профсоюзов, время работы с дисплеем не должно превышать 50% общего рабочего времени. Рекомендовано делать перерывы на 15 мин. через каждый час при интенсивной работе и через каждые 2 ч. при менее интенсивной. Особое внимание обращено на монотонные виды работы.

5. Предложены рекомендации по тщательному расследованию причин каждого случая, приводящего к нежелательным для здоровья последствиям при работе с дисплеем [29].

Обеспокоенность общественности, озабоченность и практические действия ученых и специалистов привели к тому, что все большее число фирм и предприятий в разных странах разрабатывают и производят дисплеи, в

287

которых устранены многие имевшиеся ранее недостатки, часть из них уже отвечают жестким требованиям эргономики.

Существуют различия между чтением печатного текста и текста, предъявленного на экране ЭЛТ-дисплея. Листы бумаги с текстами лежат горизонтально на плоскости стола и при чтении с несколько опущенной головой свет падает на них. При работе с дисплеем человек читает неотраженные тексты; знаки и изображения высвечиваются на темном или светлом экране, и пользователь смотрит прямо перед собой в источник света (рис. 8-10). Для наиболее комфортного восприятия текста достаточно отрегулировать расстояние наблюдения и положение листа. При восприятии информации с экрана дисплея пользователь зависит от положения дисплея.

При вводе информации в компьютер глаза пользователя совершают движения от восприятия текста на бумаге (отражение света) к экрану дисплея (излучение света) и обратно. Другими словами, глаза должны постоянно приспосабливаться и перестраиваться с одного способа восприятия информации на другой. Это постоянная "работа" зрительной системы, объем которой за рабочий день или другой промежуток времени мы еще до конца не представляем.

По качеству передачи информации экран дисплея существенно уступает бумаге с нанесенным на нее черной типографской краской текстом. На экране дисплея возможны мелькание (изменение во времени яркости фона), дрожание и нечеткость изображения, низкий контраст между знаками и фоном. Дополнительные трудности для восприятия изображения с экрана дисплея создают блики на его стеклянной поверхности, источником которых бывает естественное и искусственное освещение в помещении.

Рассматриваемые особенности работы с дисплеями изучаются учеными многих стран мира. Назовем только некоторые научные проблемы:

1) особенности зрительного восприятия информации и скрытые механизмы, которые вызывают дискомфорт при наблюдении изображения на экране;

2) определение зрительного утомления (физиологические, психологические, эргономические и их взаимосвязь);

3) сравнительная роль различных факторов, обусловливающих возникновение трудности зрительного восприятия при работе с дисплеем; связь встречающихся неблагоприятных визуальных симптомов и более общих реакций на стресс (например, общее утомление) с другими аспектами работы;

4) насколько визуальные проблемы при работе с дисплеем сравнимы с проблемами, возникающими при длительном редактировании или печатании текста [30].

Зрительное утомление при работе с дисплеем проявляется по-разному — неприятными ощущениями и болью в глазах, затылке, спине. Проводится различие между профессиональными и индивидуальными факторами зрительного утомления [19]. К первым относятся факторы:

а) определяемые особенностями дисплея и панели управления: величина и контрастность символов на экране, интервалы между ними, оптические свойства экрана дисплея, а также клавиш на панели управления;

б) связанные с работой оператора и ее режимом: длительность непрерывных периодов работы, необходимый уровень концентрации внимания, количество перерывов, использование различных документов и вспомогательных средств (например, подставки для документов и т.п.);

в) связанные с организацией рабочего места: характеристики освещения, влияние отражающих поверхностей окон, стола, других поверхностей в рабочем помещении.

Индивидуальными причинами утомления являются: недостатки зрения работающего с дисплеями (близорукость, дальнозоркость, астигматизм и т.д.); неправильная рабочая поза; плохое здоровье, влияние курения и т.п.; возраст.

Симптомы зрительного утомления при работе с дисплеями влияют на нарушение следующих процессов: 1) прием и переработка информации; 2) глазодвигательная координация; 3) внимание и его концентрация; 4) моторные функции; 5) социальные проявления (удовлетворенность трудом, межличностные отношения и т.д.).

Система "человек—дисплей" вынуждает зачастую пользователя длительное время находиться в почти фиксированной позе, его движения ограничены, внимание напряжено и направлено на экран,руки фиксированы на клавиатуре. Относительно статичное положение человека при работе с дисплеем может приводить к напряжению мышечно-скелетной системы. Не всегда бывает просто определить, в какой степени зрительный дискомфорт и скелетно-мышечное напряжение вызваны именно работой с дисплеем, а не такими факторами, как рабочее место и организация труда. Важно знать, как долго пользователь смотрит на исходный текстовой материал, вое-

288

принимает информацию на экране дисплея и действует с клавиатурой. Во всех случаях, когда пользователи жалуются на трудности зрительного восприятия или связанные с ними болезненные симптомы, они обязательно должны пройти обследование у врача-окулиста.

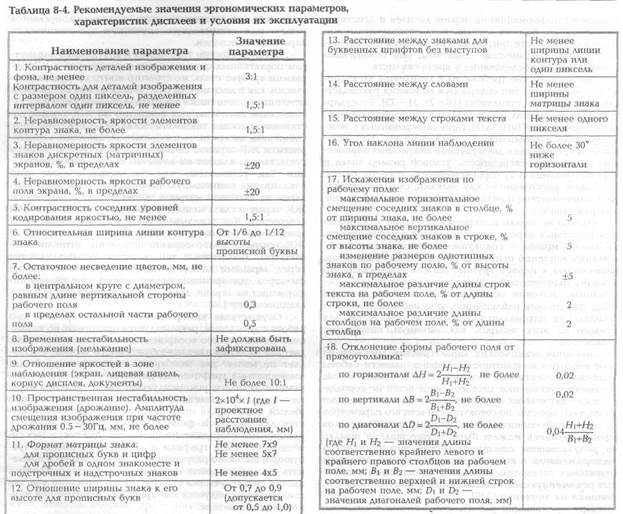

Эргономические требования к дисплеям с электронно-лучевыми трубками содержатся во многих руководствах, справочниках, стандартах [18 — 21,31 —33]. В государственных стандартах России [34] и в Санитарных правилах и нормах (СанПиН) [33а], гармонизированных с международным и европейским стандартами [31, 31а], установлены требования к двум группам визуальных параметров: 1) яркость, освещенность, угловой размер знака и угол наблюдения и 2) неравномерность яркости, блики, мелькания, расстояние между знаками, словами, строками, геометрические и нелинейные искажения, дрожание изображения и т.д.