Занятие 8. 1 изучение экспрессивного компонента эмоции методом наблюдения эмоциональной экспрессии

Вводные замечания. Цель занятия - дать студенту возможность получить представление о неконтактном методе оценки эмоционального состояния человека. Этот метод удобен тем, что позволяет использовать материалы, не предназначенные подчас для психологического анализа, - например исторические документы, кадры кинохроники.

Экспрессивностью называется внешнее проявление психического или физического состояния человека, проявляющееся как в его вегетативных, так и в двигательных реакциях. Выразительные движения лица называют мимикой, выразительные движения тела - позой, выразительные движения рук - жестом, а совместные выразительные движения организма в целом - пантомимикой. Разница между мимикой, позой и жестом в известной мере условна, поскольку, например, выражение лица представляет собой только локальное проявление общего физического или психического состояния человека. Считается, что наиболее информативной у человека является мимика. Однако движения корпуса, рук и ног могут быть тоже весьма показательными, но они в этом отношении менее изучены. Следует отметить, что пантомимику, как и мимику человека, отличают возрастные и индивидуальные особенности, но на данном занятии мы не будем придавать этому значения.

Различают спонтанную, т. е. непроизвольную и произвольную пантомимику. Произвольная пантомимика развивается на основе непроизвольной и является результатом жизненного опыта или обучения субъекта. Наиболее информативной для индикации эмоционального состояния является непроизвольная пантомимика.

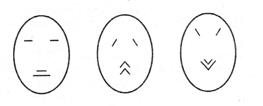

Г. де Сюпервиль предложил схему выражений лица человека, находящегося в различных эмоциональных состояниях (рис. 8.1.1). Она основана на различиях направлений линий, соответствующих физиологическим щелям лица - глазным, носовым и ротовому. Горизонтальное направление этих линий глаз ноздрей и рта сообщает лицу спокойное выражение. При косом направлении линий с наклоном их наружных концов вниз лицо приобретает печальное выражение, а при отклонении линий наружными концами вверх - веселое. Несмотря на условность, эту схему можно принять за «азбуку мимики». Данные о выразительных движениях тела и рук психологами пока не обобщены и встречаются главным образом в литературе по искусству. Анализ литературы позволил выделить основные опорные элементы и признаки, описывающие их положение и состояние, которые могут быть полезны при оценке эмоционального состояния.

Рис. 8.1.1. Схема выражений лица человека, находящегося в разных эмоциональных состояниях, по Г. де Сюпервилю.

Слева направо: спокойное, печальное и веселое выражение лиц (По: Кахиани С. Н., Кахиани 3. Н., Асатиани Д. Л. Экспрессивность лица человека. Тбилиси, 1978. С. 25)

В предлагаемом задании каждый из студентов-испытуемых должен оценить спонтанные и произвольные экспрессивные проявления эмоций человека по его пантомимике. При этом студент может пользоваться таблицей опорных элементов и их признаками. Данные, собранные в табл. 8.1.1, могут помочь при первоначальной оценке эмоционального состояния по пантомимике. Следует помнить, однако, что перенос результатов, полученных для имитированных эмоций, на естественные не всегда корректен.

Аппаратура и стимульный материал. Кинопроектор (или видеомагнитофон). Набор (10-20) фотографий человека в разных эмоциональных состояниях; на обратной стороне каждой фотографии должна быть надпись, характеризующая эмоциональное состояние изображенного человека. Несколько киносюжетов (или видеофильмов) одинаковой длительности. В каждом из фильмов должны быть представлены разные эмоциональные состояния людей. Студенты должны заранее заготовить формы для протокольных записей (формы 25а и 25б). Заметим, что в целях облегчения работы во время экспериментов опорные элементы и некоторые наиболее вероятные признаки эмоций надо вписать в протокол загодя. Однако при этом надо оставить место и для других признаков, которые трудно предвидеть заранее.

ПРОТОКОЛ ЗАНЯТИЯ* Форма 25

Задание (тема) ...................................................................………………………………………. Дата ......……………

Экспериментатор ...............................................................................……………………………………………………

Протоколист .....................................................................................………………………………….…………………

Испытуемый .....................................................................................…………………………………………………….

Самочувствие испытуемого ...................................................................…………………………….………………….

Измеряемая характеристика ..................................................................………………………………………………..

Вид стимула ........................................................................................…………………………………………………...

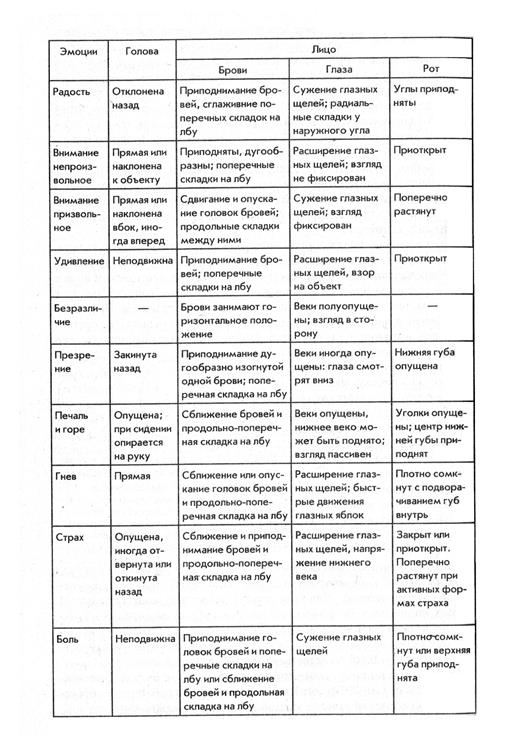

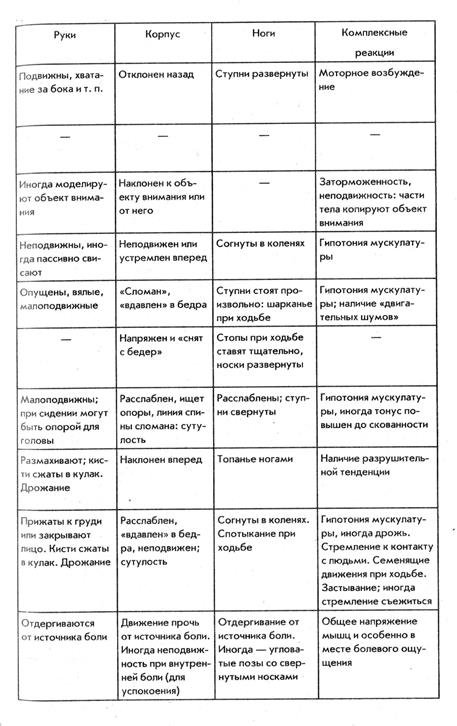

Таблица 8.1.1

Сочетание экспрессивных признаков некоторых психических процессов

Опыт 1. Оценка фотографий Форма 25а

(записи ведет экспериментатор)

| Номер фото и эмоциональное состояние сфотографиро- ванного человека | Опорный элемент | Выделенные для опорного элемента признаки | Интенсивность проявления | ||

| название | количество | отдельного признака | суммарно для опорного элемента | ||

| 1 … n | |||||

Опыт 2. Оценка киносюжета Форма 25б

(записи ведет испытуемый)

| Номер сюжета и эмоциональное состояние человека в сюжете | Опорный элемент | Выделенные признаки | Частота проявления | ||

| название | количество | отдельного признака | суммарно для опорного элемента | ||

| 1 … n | |||||

____________________

*В каждом из заданий данного раздела протокол занятия должен начинаться сведениями, аналогичными нижеследующим.

Порядок работы. Лабораторное занятие состоит из двух частей. В 1-м опыте испытуемый оценивает произвольные эмоции по фотографиям, во 2-м опыте - непроизвольные эмоции по киносюжету (или видеофильму).

Для выполнения опыта 1 занятия студенты делятся на пары, причем один из членов пары выполняет роль экспериментатора, а второй - испытуемого. Перед экспериментом экспериментатор зачитывает испытуемому инструкцию.

Инструкция испытуемому: «Вам будут предъявлены несколько фотографии, где изображен человек в разных эмоциональных состояниях. Ваша задача заключается в том, чтобы, выделив опорные элементы и экспрессивные признаки, оценить интенсивность проявления каждого из признаков. Если признак едва проявляется, то оценивайте его единицей, а если проявляется отчетливо - то двойкой».

Затем экспериментатор берет фотографию, заносит в протокол ее номер и название запечатленной на ней эмоции (об этом можно узнать на оборотной стороне фотографии). Далее он показывает фотографию испытуемому, который должен назвать опорный элемент тела изображенного человека, выделить основной признак эмоционального состояния и дать ему оценку. Все ответы испытуемого экспериментатор фиксирует в протоколе для каждой новой фотографии отдельно. Интенсивность проявления признака оценивается по 2-балльной шкале:

2 - признак проявляется отчетливо,

1 - признак едва проявляется.

Студены в паре меняются ролями и экспериментатор становится испытуемым, а испытуемый - экспериментатором. Следует позаботиться, чтобы в этом случае для предъявления были использованы уже другие фотографии, т. е. исходный набор 10-20 фотографий следует разделить на две части До начала опытов.

В опыте 2 занятия все студенты группы становятся испытуемыми. Преподаватель или его помощники показывают фильмы всей группе студентов одновременно. Каждый студент сам ведет записи в протоколе, оценивая просмотренные киносюжеты. Каждый киносюжет преподаватель показывает 2-3 раза. Для того чтобы не влиять на оценки, даваемые испытуемыми, названия киносюжетов преподаватель сообщает им лишь после предъявления всех фильмов, т. е. когда все оценки уже проставлены в протоколе. Перед демонстрацией кинофильмов преподаватель знакомит группу студентов с инструкцией.

Инструкция испытуемым: «Вам будут предложены киносюжеты, где изображены люди, испытывающие разные эмоции. Ваша задача состоит в том, чтобы, выделив опорные элементы и экспрессивные признаки, зафиксировать в протоколе частоту проявления каждого признака в киносюжете».

По ходу демонстрации киносюжета испытуемый записывает в графе «Частота появления», сколько раз во время просмотра фильма он заметил искомый признак.

Обработка результатов, согласно двум частям задания, состоит оценки фотографий и оценки киносюжета.

I. Оценка фотографий:

1. Подсчитать количество выделенных признаков для каждого опорного элемента и суммарную интенсивность проявления признаков для каждого из опорных элементов. Эти вычисления следует повторить для данных, полученных при оценке каждой из предъявленных фотографий.

2. Построить гистограммы и профили эмоций. Для этого на ось абсцисс надо нанести названия опорных элементов и на ось ординат в одном случае количество выделенных признаков, а в другом - их интенсивность.

II. Оценка киносюжета:

1. Подсчитать количество выделенных признаков для каждого опорного элемента и суммарную частоту проявления всех признаков для каждого из опорных элементов. Эти вычисления следует повторить для данных полученных при оценке каждого киносюжета.

2. Построить гистограммы и профили эмоций аналогично таковым при оценке фотографий.

Анализируя результаты выполнения обеих частей задания, необходимо сравнить профили эмоций по материалам фотографий, а также по материалам киносюжетов. Выделите наиболее и наименее информативные признаки. Сравните между собой профили полярных эмоций. Обратите внимание на то, что сходные эмоции имеют близкие профили. Сравните суммарную интенсивность и частоту проявления экспрессивных признаков всех опорных элементов у человека в разных эмоциональных состояниях - общую эмоциональность, чувствительность к эмоциогенным ситуациям. В выводах указать, что каждая эмоция имеет свой паттерн.

Контрольные вопросы

1. Что такое экспрессия?

2. Из чего складывается пантомимика?

3. Каковы наиболее информативные признаки эмоций?