2 Классификация автоматических систем.

Автоматическая система – совокупность технологического процесса и технических средств для управления процессом.

АС классифицируют по назначению и по принципу действия:

1) дистанционное управление – это управление различными аппаратами, механизмами со сравнительно небольшого расстояния. В условиях частичной автоматизации данный вид управления является основным. В условиях комплексной – дублирующим.

2) телеуправление – управление различными объектами, процессами, находящихся на большом расстоянии от пункта управления. Это управление тепловыми пунктами, насосными станциями и др.

В данной системе необходимо по одному каналу связей с пункта управления на ОУ передать множество командных сигналов. Для этого на пункт управления сигналы кодируются, на ОУ – расшифровываются и реализуются. При этом необходима сигнализация о выполнении команд. Для этого применяются специальные кодирующие и декодирующие устройства.

3) автоматическое управление – управление, при котором выполнение сложных команд производится автоматически без участия человека.

Схема соединения основных элементов системы: Объект управления (ОУ)  исполнительное устройство (ИУ)

исполнительное устройство (ИУ)  управляющее устройство (УУ)

управляющее устройство (УУ)  командный сигнал (КС).

командный сигнал (КС).

В данной системе поступающий извне КС должен быть реализован на ОУ, поэтому он вначале подается на УУ, которое вырабатывает необходимое управляющее воздействие в соответствие поступает на ИУ, которое воздействует на ОУ и изменяет режим его работы в соответствии с данным КС.

4) автоматический контроль. Все технол. Параметры согласно регламенту должны регулироваться автоматически. Схема автоматического контроля: объект управления (ОУ)  датчик (Д)

датчик (Д)  вторичный прибор (ВП).

вторичный прибор (ВП).

Датчик воспринимает значение технол. параметра в объекте и преобразует его в сигнал (электрический или пневматический), удобный для дальнейшей передачи или усиления. Данный сигнал поступает на ВП, где измеряется величина данного параметра.

5) автоматическое регулирование. Данная система обеспечивает заданное значение технол. параметра в процессе с помощью специального устройства, которое называется «автоматический регулятор». Схема автоматического регулирования:

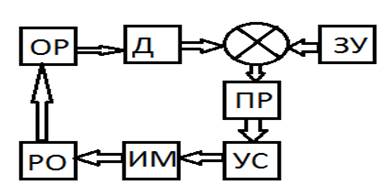

ОР – объект регулирования; СУ – сравнивающее устройство; ЗУ – задающее устройство; ПР – преобразователь; УС – усилитель; ИМ – исполнительный механизм; РО – регулирующий орган.

|

АР – основной вид автоматического управления при управлении хим.-тех. процессами, т.к. она обеспечивает заданное значение технологического параметра для технологического процесса согласно техрегламента

Δφ=φ3 – φт – рассогласование

(В общем случае): Д измеряет текущее значение регулируемой параметра, которое поступает в СУ. ЗУ формирует заданное значение регулируемого параметра, также поступающего в СУ, на выходе которого образуется рассогласование между данными сигналами. Оно поступает в ПР, далее УС и на выходе АР формирует сигнал регулирующего воздействия, который поступает на ИМ. Который приводит в действие РО и при этом изменяется величина регулируемого параметра в ОР, до величины заданного значения.

6) технологическая сигнализация – она выполняется световыми и звуковыми сигналами и делится на аварийную (извещает об аварии на объекте звуковая и световая), контрольную (извещает о состоянии объекта световая ), предупредительную (извещение персонала о переключении аппаратов);

7) автоматическая защита – для отключения оборудования, находящегося в аварийном состоянии (защита от короткого замыкания).

8) автоматическая блокировка: аварийная(для отключения аппаратов, находящегося в технологической цепи до аппарата, отключенного автоматической защитой) и запретно-разрешающая (для обеспечения невозможности несанкционированного доступа в систему управления цепью аппаратов химической технологии).

3.4. Элементы автоматических устройств. Функции и характеристики элементов автоматических устройств .

Каждая автоматическая система состоит из отдельных элементов, включенных по определенной схеме. Каждый элемент выполняет количественное и качественное преобразование сигнала, поступающего на него от предыдущего эл. и передает его последующему элементу.

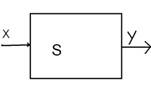

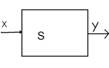

Схема данного элемента имеет следующий вид:

Данное преобразование выполняется за счет энергии входного сигнала Х. Пример: термометр сопротивления, термопара и др.

Данное преобразование выполняется за счет энергии входного сигнала Х. Пример: термометр сопротивления, термопара и др.

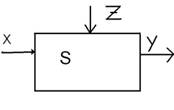

Также применяются элементы с подводом энергии Z от внешнего источника. Схема элементов имеет следующий вид:

В данном элементе входной сигнал Х только управляет передачей энергии от сигнала Z к выходному сигналу У.

В данном элементе входной сигнал Х только управляет передачей энергии от сигнала Z к выходному сигналу У.

Пример: усилители, реле и т.д.

По назначению все элементы автоматических систем делятся на следующие виды:

- датчики;

- реле;

- усилители;

- автоматические регуляторы;

- исполнительные механизмы;

- регулирующие органы (вентили, краны);

- элементы дистанционных передач сигнала (электрические и пневматические преобразователи).

Основными характеристиками каждого элемента являются:

– статический передаточный коэф. ;

– статический передаточный коэф. ;

– динамический передаточный коэф.;

– динамический передаточный коэф.;

– динамический относительный передаточный коэф.

– динамический относительный передаточный коэф.

Данные коэффициенты называются по-разному: для датчиков – это чувствительность, а для усилителей – коэффициент усиления, для др. – коэф-т передачи.

При работе каждого элемента возникает погрешность, связанная с отклонением расчетной величины  от фактического значения

от фактического значения  . Эта погрешность связана со старением материала элемента, с изменением питающего напряжения элемента, а также с изменением условий окружающей среды(температурных) работы эелемента.

. Эта погрешность связана со старением материала элемента, с изменением питающего напряжения элемента, а также с изменением условий окружающей среды(температурных) работы эелемента.

Различают следующие виды погрешности:

1. Абсолютная  .

.

2.Относительная  .

.

3. Относительная приведенная

Она называется еще и классом точности прибора, как правило, он указывается на шкалах всех приборов.

5. Датчики, основные показатели и характеристики

Датчик – устройство, выполняющее функциональное преобразование физической величины одного рода в физическую величину другого рода, удобную для передачи и усиления. Схема датчика

Основные характеристики:

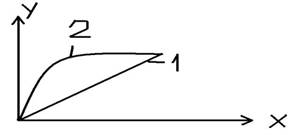

1). Статическая характеристика y=f(x)

1). Статическая характеристика y=f(x)