1. Группа делится на две части (произвольно или по определенному признаку).

ПРАКТИКУМ ПО АРТ-ТЕРАПИИ .

под редакцией канд. психол. наук А. И. Копытина Серия «Практикум по психологии»

Главный редактор В. Усманов

Зав. психологической редакцией А. Зайцев

Зам. зав. психологической редакцией Н. Мигаловская

Литературный редактор А. Сергеев

Художник обложки В. Шимкевич

Обработка иллюстраций В. Кучукбаев

Корректоры Н. Баталова, Н. Солнцева

Верстка Ж. Григорьева

ББК 53.57 УДК 615.851 П69 Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. — СПб.: Питер, 2001. — 448 с: ил. — (Серия «Практикум по психологии»). ISBN 5-8046-0184-9

В книге представлены различные формы современной арт-терапии, используемые в прикладной психологии, медицине, образовании и социальной сфере. Читатель найдет здесь лаконичные теоретические экскурсы и детальные описания хода индивидуальной и групповой арт-терапевтической работы с клиентами различных возрастов, при различных заболеваниях и социальных и психологических проблемах. Для психотерапевтов, педагогов, врачей, социальных работников, представителей творческих профессий, студентов психологических и других гуманитарных отделений вузов, а также тех, кто интересуется практиками самооздоровления, творческого раскрытия и личностного роста.

© Копытин А. И., составление. 1999 © Издательский дом «Питер», 2001

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 5-8046-0184-9

ЗАО «Питер Бук». 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная. 67. Лицензия ИД № 01940 от 05.06.00. Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2; 953000 — книги и брошюры. Подписано в печать 23.01.01. Формат 60x90/16. Усл. п. л. 2S. Доп. тираж 5000. Заказ № 1508.

Отпечатано с готовых диапозитивов в АООТ «Типография „Правда"». 191119, С.-Петербург, Социалистическая ул., 14.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие........................................................................................................... 5

От составителя...................................................................................................... 7

Глава 1. Исходные арт-терапевтические понятия.................................... 20

Многообразие форм арт-терапевтической работы. А. Копытин... 21

Психодинамический подход и арт-терапия. А. Копытин................. 65

Глава 2. Арт-терапевтическая работа с детьми и подростками... 99

Эстетический элемент переноса. К. Кейз............................................... 106

Оборотень и ринг. Изучение бессознательных процессов

с помощью метафор. Т. Боронска....................................................... 121

Обсуждение и создание детских рисунков. Р. Гудман...................... 136

Арт-терапия в работе с детьми и подростками,

перенесшими сексуальное насилие. Д. Мерфи................................ 158

Использование арт-терапии в формировании идентичности

подростка. М. Мауро................................................................................ 175

Глава 3. Арт-терапевтическая работа с пожилыми людьми .... 197

Арт-терапия в психогериатрической практике. К. Дрюкер ......... 199

Арт-терапия и престарелые пациенты с выраженными

расстройствами памяти. А. Байере 215

Глава 4. Арт-терапевтическая работа с психиатрическими

пациентами....................................................................................................... 227

Краткосрочная арт-терапия в «остром» психиатрическом

отделении (Открытая сессия как вариант студийного

подхода). П. Луззатто............................................................................. 231

Арт-терапия как элемент общинной психиатрической

реабилитации. С. Льюис........................................................................... 248

Работа с психиатрическими пациентами на базе дневною

стационара психоневрологического диспансера.

А. Копытин................................................................................................... 265

Глава 5. Арт-терапия в социальной сфере................................................... 298

История правонарушения в рисунках. М. Либманн.......................... 301

Арт-терапия в работе с осужденными. К. Тисдейл............................ 324

Использование арт-терапии в работе с бездомными.

К. Свенсон ................................................................................................... 343

Невидимые границы — открытые границы:

зарубежная поездка арт-терапевта. Д. Байере.............................. 360

Портативная студия: арт-терапия и политический конфликт.

Д. Калманович, Б. Ллойд....................................................................... 382

Приложение............................................................................................................. 422

ПРЕДИСЛОВИЕ

Новые книги по психологии и психотерапии в нашей стране сегодня подобны потоку, прорвавшему плотину. Их и очень много и они очень разнообразны. И вместе с тем можно уверенно утверждать, что данное издание не затеряется в этом потоке. Вызвано это, во-первых, тем, что книга посвящена новому, но уже признанному направлению психотерапии и шире — гуманитарной деятельности — арт-терапии. Во-вторых, потому что по своему содержанию эта книга может претендовать на название — «все об арт-терапии». Действительно, в издании мы обнаруживаем и теорию, и иллюстрации конкретной практической работы, и описание техник и технологий самой работы, и перечень приемов и упражнений в приложении.

Книга содержит статьи ведущих западноевропейских и североамериканских профессионалов в области арт-терапии и наше национальное осмысление мирового опыта и практики этого увлекательного направления современной психотерапии. Сегодня арт-терапевты принадлежат к разным психотерапевтическим школам. Следовательно, они по-разному понимают и интерпретируют расстройства здоровья и нарушения адаптации у своих клиентов и пациентов. Но это не мешает им использовать методы и технологии арт-терапии. Они работают с клиентами и пациентами как индивидуально, так и в группах. И, судя по описаниям книги, работают в самых трудных условиях, с клиентами и пациентами, требующими особого внимания и не оставляющими возможности рассчитывать на быстрый и легкий результат.

В арт-терапии удается увидеть всего человека, а не только какую-то его систему или орган, как это, к сожалению, сложилось в современной медицине. Арт-терапия полностью соответствует все возрастающей потребности современного человека в мягком, экологическом подходе к его проблемам, неуспешности или неполной самореализации.

Если 1960-1980-е гг. оказались решающими в становлении арт-терапев-тического направления на Западе (именно тогда были созданы первые профессиональные объединения, обобщившие имеющийся опыт и способствовавшие внедрению и более четкому определению роли арт-терапевтических методов в разных областях практической работы), то у нас арт-терапия только переживает период своего становления. Ведь будучи одним из направлений психотерапии, она имела весьма ограниченные возможности развития

в тоталитарном обществе. Поэтому для специалистов в нашей стране сегодня особенно интересна данная книга, которая, по существу, является первой широкой презентацией в России лучших зарубежных моделей арт-терапев-тической работы.

Конечно, занятия арт-терапией являются сложной и многогранной профессиональной деятельностью. А. Копытин пишет в данной книге: «Можно использовать разные подходы к классификации форм арт-терапии, например, выделить клиническую, психодинамическую, гуманистическую, Трансперсональную и другие ее модели». А это значит, что арт-терапевт, кроме узкоспециальной профессиональной подготовки должен получить фундаментальное общее образование в области психотерапии. Такое образование сегодня предлагает программа Европейского Сертификата Психотерапевта — единого профессионального сертификата, задуманного в качестве диплома, конвертируемого во всех странах Европы. Этот диплом выдает Европейская Ассоциация Психотерапии. Официальным представителем Европейской Ассоциации Психотерапии в Российской Федерации является Общероссийская Профессиональная Психотерапевтическая Лига. Надеемся,что и сама арт-терапия вскоре станет важным разделом этого образовательного процесса.

Кроме того, необходимо отметить, что знания в области арт-терапии сегодня полезны и необходимы не только профессионалам-психотерапевтам, но и работникам социальной сферы. И данная книга, написанная ведущими мировыми арт-терапевтами, содержащая теорию и практику этого подхода, окажется полезной всем специалистам, работающим с людьми.

В. В. Макаров

Заведующий кафедрой психотерапии и медицинской психологии

Российской Медицинской Академии, Президент Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, Вице-президент Европейской Ассоциации Психотерапии,

профессор

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Термин «арт-терапия» стал использоваться в нашей стране сравнительно недавно. Относительно молодой возраст имеет и направление лечебно-реабилитационной, педагогической и социальной работы, которое он обозначает. С английского языка1 это понятие можно перевести как «лечение, основанное на занятиях художественным (изобразительным) творчеством...» Однако на практике арт-терапия далеко не всегда связана с лечением в строгом медицинском смысле слова. Хотя лечебные задачи, несомненно, ей свойственны, существует много примеров применения арт-терапии скорее как средства психической гармонизации и развития человека (например, в образовательной практике), как пути к разрешению социальных конфликтов или с другими целями.

Наличествующие в профессиональном лексиконе отечественных специалистов (в первую очередь врачей-психотерапевтов) понятия «художественная терапия» и «терапия творческим самовыражением» отчасти близки предмету данного сборника, но ему нетождественны. Введенные в обиход представителями русской — советской клинико-психиатриче-ской традиции, они закономерно отражают их позицию и не предполагают всего многообразия оттенков современного понятия «арт-терапия».

| 1 Слово «арт-терапия» вошло в научный оборот в англоязычных странах, в первую очередь в Великобритании и США. (Здесь и далее примеч. сост.) |

Все еще существующий в нашей стране вакуум информации об арт-терапевтическом направлении порождает много домыслов и произвольных толкований этого понятия. Так, один художник назвал «арт-терапев-тической» коллекцию своих работ — он был убежден, что она дает зрителю возможность испытать ощущение мира, гармонии, тишины и экстатической радости. Во многих случаях «арт-терапевтическими» называют оздоровительные занятия с использованием физических упражнений, танцев, вдыханием благовоний, чтением сказок и т. д., поскольку считают, что такое определение охватывает все многообразие форм творческой деятельности и может использоваться для описания воздей

ствия тех или иных видов искусства на человека. Действительно, за рубежом, особенно в странах континентальной Европы, термин «арт-терапия» при его использовании во множественном числе (arts therapies) нередко несет именно такой смысл, однако для обозначения частных форм терапии творчеством, как правило, применяются понятия арт-терапия (психотерапия посредством визуального, пластического искусства), дра-матерапия (психотерапия посредством театрального искусства и ролевой игры), музыкальная терапия (психотерапия посредством музыки), танцедвигательная терапия и т. д. Современное понимание арт-терапии предполагает, во-первых, использование языка изобразительной экспрессии1; во-вторых, непосредственное участие человека в изобразительном творчестве.

Быстро растущий в нашей стране интерес к разнообразным направлениям терапии творчеством, в том числе и арт-терапии, вряд ли можно всецело объяснить «экзотичностью» этих направлений или «информационным голодом». Представляется, что наиболее значимыми факторами интереса являются ориентация арт-терапии на присущий каждому человеку внутренний потенциал здоровья и силы, ее акцент на естественном проявлении мыслей, чувств и настроений в творчестве, принятие человека таким, каков он есть, вместе со свойственными ему способами самоисцеления и гармонизации. Кроме того, арт-терапия не навязывает человеку «внешних», «механических» средств лечения или'разрешения его проблем (например, медикаментозное лечение или внушения врача-психотерапевта).

В определенной мере арт-терапия выступает в качестве реального противовеса «технократическим» средствам врачевания, образования и решения социальных противоречий, все чаще обнаруживающим свою несостоятельность. Интерес к арт-терапевтическим методам отражает потребность современного человека в более естественных, комплексных способах лечения и гармонизации, в которых равную роль играют разум и чувства, тело и дух, мужские и женские качества, способность к интроспекции и активному действию.

| 1 Во многих случаях в арт-терапевтической работе могут использоваться музыка, драматическое искусство, движение, танец и другие формы творческой активности человека. При этом, однако, изобразительная деятельность является основополагающей. |

Арт-терапия обладает очевидными преимуществами перед другими — основанными исключительно на вербальной коммуникации — формами психотерапевтической работы. Ниже приведены некоторые наиболее значимые, на взгляд составителя сборника, из этих преимуществ.

1. Практически каждый человек (независимо от своего возраста, культурного опыта и социального положения) может участвовать в арт-терапевтической работе, которая не требует от него каких-либо способностей к изобразительной деятельности или художественных навыков. Каждый, будучи ребенком, рисовал, лепил и играл. Поэтому арт-терапия практически не имеет ограничений в использовании. Нет оснований говорить и о наличии каких-либо противопоказаний к участию тех или иных людей в арт-терапевтическом процессе.

2. Арт-терапия является средством преимущественно невербального общения. Это делает ее особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в словесном описании своих переживаний, либо, напротив, чрезмерно связан с речевым общением (что характерно, например, для представителей западной культуры). Символическая речь является одной из основ изобразительного искусства, позволяет человеку зачастую более точно выразить свои переживания, по-новому взглянуть на ситуацию и житейские проблемы и найти благодаря этому путь к их решению.

3. Изобразительная деятельность является мощным средством сближения людей, своеобразным «мостом» между специалистом (психотерапевтом, психологом, педагогом и т. д.) и клиентом. Это особенно ценно в ситуациях взаимного отчуждения, при затруднении в налаживании контактов, в общении по поводу слишком сложного и деликатного предмета.

4. Изобразительная деятельность во многих случаях позволяет обходить «цензуру сознания», поэтому предоставляет уникальную возможность для исследования бессознательных процессов, выражения и актуализации латентных идей и состояний, тех социальных ролей и форм поведения, которые находятся в «вытесненном» виде либо слабо проявлены в повседневной жизни.

5. Арт-терапия является средством свободного самовыражения и самопознания. Она имеет «инсайт-ориентированный» характер; предполагает атмосферу доверия, высокой терпимости и внимания к внутреннему миру человека.

6. Продукты изобразительного творчества являются объективным свидетельством настроений и мыслей человека, что позволяет использовать их для ретроспективной, динамической оценки состояния, проведения соответствующих исследований и сопоставлений.

7. Арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у людей положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную жизненную позицию.

8. Арт-терапия основана на мобилизации творческого потенциала человека, внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. Она отвечает фундаментальной потребности в самоактуализации — раскрытии широкого спектра возможностей человека и утверждения им своего индивидуально-неповторимого способа бытия-в-мире.

Как самостоятельное направление в лечебно-реабилитационной, педагогической и социальной работе арт-терапия насчитывает всего несколько десятилетий своей истории. В качестве эмпирического метода арт-терапия начала формироваться с середины XX века, когда получил широкую известность и распространение опыт работы некоторых художников и арт-педагогов (например, А. Хилла в Великобритании), пытавшихся вовлечь пациентов различных лечебных учреждений в занятия изобразительным искусством. Примерно в то же время ряд психотерапевтов с психоаналитической подготовкой начали применять принципиально новые формы интеракций, осуществлявшихся через работу с изобразительной продукцией клиентов (например, М. Наумбурх в США). В тот период пионеры арт-терапевтического направления подчас сочетали в себе разные профессиональные роли, являя пример странного гибрида художника и психотерапевта. Их статус и функции в лечебных и образовательных учреждениях были недостаточно ясны не только окружающим, но и им самим.

1960-1980-е гг. оказались решающими в становлении арт-терапевтического направления. Именно тогда были созданы первые профессиональные объединения, способствовавшие внедрению и более четкому определению роли арт-терапевтических методов в разных областях практической работы. Начали действовать первые центры арт-терапевтического образования, в некоторых странах произошла государственная регистрация арт-терапии как самостоятельной специальности.

Большие изменения в деятельности арт-терапевтов произошли в последние 10-15 лет. Окончание «холодной войны», утверждение принципов информационной открытости и европейская интеграция стимулировали процессы профессионального обмена и распространения наиболее передовых и эффективных форм арт-терапевтической работы. Кроме того, впервые был поставлен вопрос о разработке и введении единых стандартов профессиональной арт-терапевтической подготовки и практики. В лидеры арт-терапевтического образования и работы вышли государства, накопившие богатый опыт в этой области. Это страны, где действуют отработанные механизмы государственного регулирования арттерапевтической деятельности при сохранении высокой степени профессиональной свободы и самостоятельности, где имеется развитая теоретическая база арт-терапии и реализованы системные принципы арт-терапевтического образования, ориентирующегося на «опережение» социально-экономических и культурных процессов.

В 1980-1990-х гг. во многих странах мира произошло заметное изменение культурного климата, вызванное активизацией интегративных процессов, притоком иммигрантов, перемещением значительных групп беженцев, трансформацией тендерных ролей и другими факторами. В сложившихся условиях арт-терапевты столкнулись с новыми проблемами, связанными с существованием человека в культурно разнородной среде, в непосредственном контакте с представителями разных этнических и расовых сообществ. Испытывая на себе влияние различных культур, арт-терапевты ассимилируют их опыт и художественные языки и, естественно, стоят перед необходимостью равного уважения установок, ценностей и верований их представителей.

Экономические условия и изменения в социальной политике явились важными факторами, заметно повлиявшими на эволюцию арт-терапев-тических методов в последние годы. В некоторых развитых странах системы здравоохранения были децентрализованы. Произошло сокращение расходов на федеральные медицинские программы с одновременным развитием сектора негосударственных медицинских услуг. Это особенно сильно сказалось на деятельности арт-терапевтов там, где они традиционно ориентировались на государственную систему здравоохранения с ее принципом доступности медицинских услуг для всех категорий населения. В секторе государственного здравоохранения сократилось количество рабочих мест для арт-терапевтов, но этот процесс сопровождался повышением числа частнопрактикующих специалистов и тех, кто работает в негосударственных учреждениях. Изменение форм медицинского обслуживания населения было связано и с новой социальной политикой. Так, рынок медицинских услуг в, большей степени ориентируется на представителей среднего класса, относительно молодых, трудоспособных и социально динамичных клиентов. В то же время уделяется все больше внимания медицинскому обслуживанию, психотерапевтической и социальной помощи пожилым и престарелым гражданам, детям и подросткам, представителям культурных меньшинств — наименее социально защищенным группам населения. Повышается роль психотерапевтической (в частности, арт-терапевтической) работы с семьями и общинами. При этом предпочтение нередко отдается краткосрочным, групповым формам психо- и арт-терапии.

Важные изменения в деятельности арт-терапевтов выражаются в оформившейся за последние годы ориентации на внегоспитальную сферу: все больше специалистов работает при социальных муниципальных центрах (так называемых «центрах дневного пребывания» и «дневных стационарах»), приближенных к населению, что заставляет учитывать потребности разных социальных групп, проводить работу с амбулаторными психиатрическими пациентами, подростками, бездомными, безработными, лицами с алкогольной и наркотической зависимостью и т. д. Одной из важных областей использования арт-терапевтического метода в последнее время становится работа с правонарушителями, предпринимаются попытки осуществлять ее непосредственно в местах лишения свободы, в условиях надзора и реабилитации. Все это предполагает большую мобильность арт-терапевтов, умение организовать работу и дифференцировать используемые приемы в зависимости от поставленных целей и особенностей контингента клиентов.

Среди многочисленных изменений в деятельности арт-терапевтов за последние годы следует также отметить повышение их роли в социальной и образовательной сферах. Речь идет, главным образом, о работе в специализированных школах и с детьми, посещающими общеобразовательные школы, но имеющими определенные эмоциональные и поведенческие нарушения, отражающиеся на их успеваемости. Иногда арт-тера-певтам приходится совмещать свою работу с работой педагога: даже в развитых странах статус арт-терапевта пока ниже статуса его коллег, занятых в здравоохранении, а его профессиональная роль и нормы оплаты труда четко не определены. Нередко арт-терапевты трудоустраиваются в качестве арт-педагогов, социальных работников или инструкторов по групповой работе. Такое положение вещей вряд ли можно признать нормальным, и в настоящее время профессиональные арт-терапевтиче-ские организации добиваются такого же признания их деятельности в образовательной и социальной сферах, как и в сфере здравоохранения.

Параллельно с вышеупомянутыми изменениями в содержании и характере деятельности арт-терапевтов произошло «созревание» арт-тера-певтических методов, развитие теории и форм практической работы. Арт-терапевтическое направление в течение некоторого времени формировалось, главным образом, как сугубо эмпирическое, и его теоретическая база первоначально была весьма слаба. Немаловажную роль сыграло в этом то, что многие пионеры арт-терапии были художниками или арт-педагогами. Они не были склонны заниматься теоретическим обоснованием своей работы, полагая, что основной лечебно-коррекционный эффект от использования художественного творчества достигается за счет «отвлечения» человека от негативных переживаний и проблем, либо некоего «катарсиса», природу которого они исследовать не стремились.

Первые элементы арт-терапевтической теории стали появляться в 1940-1960-е гг. благодаря использованию достижений психодинамического подхода и попыткам осмысления некоторых его понятий (таких, например, как бессознательное, перенос и контрперенос, символический образ, проекции и некоторые другие) в контексте арт-терапевтической работы. Дальнейшее развитие теоретической базы арт-терапии в 60-90-е гг. происходило путем синтеза многих положений классического психоанализа, аналитической психологии К. Юнга, теории объектных отношений, представлений гуманистической психологии и психотерапии, клинического подхода, психосемантики, психологической теории игр, общей теории систем, динамической психиатрии, социологии, групп-анализа, трансперсонального подхода, искусствоведения и культурологии. В настоящее время можно говорить о том, что арт-терапия обладает достаточно солидной теоретической базой, которую при некоторой ее эклектичности отличает мультидисциплинарный характер и тенденция к интеграции разнородных теоретических влияний.

Растущая зрелость и профессионализация арт-терапии ведут к тому, что этот метод превращается в одну из форм современной психотерапии, сочетающей в себе терапевтические факторы невербальной экспрессии с вербальным взаимодействием специалиста и клиента. Свидетельство тому — все более широкое использование термина «арт-психотерапия» (прежде всего применительно к тем формам арт-терапии, которые имеют реконструктивную, этиопатогенетическую направленность), подчеркивающего качественно новый уровень развития арт-терапии в целом.

Таким образом, можно утверждать, что арт-терапия является активно эволюционирующим и изменяющимся направлением в лечебной, социальной и педагогической работе. Именно с «процессуальным» представлением об арт-терапии связано наше стремление представить в сборнике-практикуме различные сегменты и формы арт-терапевтической деятельности, обращенные как к более традиционным (например, работа с психиатрическими пациентами), так и к совершенно новым (работа с правонарушителями и осужденными, бездомными, беженцами и т. д.) областям ее практического применения.

По существу, сборник является первой широкой презентацией в России лучших зарубежных моделей арт-терапевтической работы. Не умаляя заслуг отечественной психотерапевтической школы, использующей различные виды творческого самовыражения человека для его оздоровления и гармонизации, мы стремились в какой-то мере заполнить информационные «лакуны», образовавшиеся в результате преимущественно клинического характера этой школы, традиционно ориентирующейся на понятие «патологии» (объединяющее широкий континуум расстройств — от тяжелых психических и соматических заболеваний до «пограничных» состояний и неглубоких психосоматических изменений) и ее устранение, но зачастую оставляющих без внимания проблему психического и соматического здоровья в целом. В силу этого, а также по причинам относительной ограниченности ресурсов и авторитарного характера многих социальных институтов, «работающих» на систему, а не на реального человека, отечественная клиническая психотерапия пока оказывается мало приспособленной к решению проблем психического здоровья тех граждан, которые находятся вне поля зрения медицинских служб. Кроме того, не принимая во внимание критерий «качества жизни» и субъективно-феноменологический аспект жизнедеятельности, она оказывается недостаточно эффективной в ситуациях, в которых на первый план выступают интересы отдельной личности или малых социальных групп, фундаментальные потребности человека в счастье и свободном самовыражении, личностном «росте» и творческой инициативе.

Данный «Практикум» демонстрирует яркую (но далеко не полную) палитру возможностей арт-терапевтического подхода в разных областях его практического применения и некоторые пока мало освоенные в России формы арт-терапии. Убедительность приводимых описаний усиливается тем, что авторы сборника являются первопроходцами в своей работе. Они предлагают информацию «из первых рук» и во многих случаях приводят свидетельства живого арт-терапевтического процесса в виде многочисленных иллюстраций.

Большая часть материалов сборника написана британскими и американскими арт-терапевтами. Хотя и в некоторых других странах на сегодняшний день сложились свои арт-терапевтические школы, имеющие немалые достижения, с точки зрения исторической «эволюции» метода британский и американский опыт заслуживает особого внимания. Именно в этих странах арт-терапия развивалась прежде всего как значимая социальная инициатива, проявленная группой прогрессивных художников, арт-педагогов, врачей и психотерапевтов. Именно здесь с 60-х гг. начали действовать первые специализированные программы профессиональной подготовки в области арт-терапии. Высокий уровень профессионализма арт-терапевтов Великобритании и США, их следование лучшим традициям и единым нормам работы при сохранении высокой творческой свободы и готовности к инновациям и решению нестандартных практических задач определили наши предпочтения при составлении сборника.

Немаловажным оказался и опыт работы составителя «Практикума», полученный при редактировании специализированного журнала «Исцеляющее искусство», на страницах которого в течение последних двух с половиной лет было опубликовано большое число статей по разным направлениям арт-терапии и рецензий, посвященных новинкам арт-терапевтической литературы. В нашем распоряжении уже имелся большой спектр публикаций, переведенных на русский язык и получивших отклик специалистов. Предстояло лишь выбрать лучшие, дополнив их некоторыми новыми материалами. Это, в частности, относится к фрагментам сборников «Арт-терапия в практике» (под редакцией М. Либманн) и «Многообразие культурных проблем в арт-терапии» (под редакцией А. Хискокс и А. Калиш), а также большой части книги Д. Калманович и Б. Ллойд «Портативная студия. Арт-терапия и политический конфликт: инициативы в бывшей Югославии и Южной Африке».

На создание окончательной версии сборника оказала влияние международная конференция «Арт-терапия 2000: образование, исследования, политика и практика» (прошедшая 17-20 сентября 1999 г. в Мюнстере, Германия, и организованная Международным Консорциумом Арт-тера-певтического Образования), на которой одной из ключевых тем была проблема использования единых стандартов арт-терапевтического образования и практической работы странами Европейского Союза и другими государствами в целях повышения качества арт-терапевтических услуг. Посещение конференции убедило нас в правильности избранной нами ориентации на создание единой системы понимания предмета, содержания и методов арт-терапевтической работы, несмотря на определенные различия социально-экономических и культурных условий, существующих в разных странах.

Отчасти именно этим объясняется включение в сборник главы 1. В ней кратко представлены методология и техника проведения индивидуальной и групповой арт-терапии, принципы оборудования арт-терапевтического кабинета, способы регистрации и оценки ее эффектов, особенности построения арт-терапевтических занятий и подбора тем и упражнений в соответствии с поставленными задачами и особенностями группы клиентов. Глава готовит читателя к восприятию последующего материала. Ее необходимость в структуре сборника оправдана и пока еще низкой осведомленностью отечественных специалистов о базисных арт-терапевтических понятиях.

Дальнейший материал скомпонован таким образом, чтобы дать читателю представление об основных областях применения арт-терапии и особенностях арт-терапевтической работы с различными группами и категориями клиентов. В главе 2 описывается арт-терапевтическая работа с детьми и подростками. Глава 3 отражает работу с клиентами совершенно иной возрастной группы — людьми пожилого и преклонного возраста. Глава 4 касается арт-терапевтической работы с психиатрическими пациентами, а глава 5 знакомит с опытом применения арт-терапии в социальной сфере. Подобная структура сборника во многом является условной, ибо материалы разных глав имеют множество параллелей и «точек пересечения». Так, например, статья М. Мауро, описывающая работу с девочкой-подростком, могла быть включена в главу 4, так же как и статья К. Тисдейла о его работе с молодым человеком, совершившим тяжкое преступление и проходящим лечение в специализированном психиатрическом отделении закрытого типа. Очевидно и то, что темы, затрагиваемые в главе 5, часто перекликаются с темами других глав.

Восприятие некоторых публикаций может вызвать определенные затруднения, связанные с использованием их авторами малоизвестных отечественным специалистам понятий. Это относится прежде всего к терминам, заимствованным у психодинамических концепций. Часть статей сборника отличается особенно тесной связью с психоанализом и концепцией объектных отношений (например, статьи К. Кейз и Т. Борон-ска). Стремясь в какой-то мере облегчить российскому читателю понимание этих текстов, мы включили в первую главу «Практикума» специальный раздел, посвященный трактовке некоторых психодинамических понятий, использующихся в зарубежной арт-терапевтической практике.

В других частях сборника прослеживается влияние гуманистического, центрированного на клиенте подхода (статьи М. Либманн, К. Дрю-кер, С. Льюис и др.), мультикультурных представлений (статья М. Мауро, Д. Байере) и иных направлений современной психологии и психотерапии. В целом обращает на себя внимание склонность большинства авторов максимально использовать не только трансформирующий потенциал самой изобразительной работы, но и ее коммуникативные аспекты, помогающие установлению «рабочего альянса» со специалистом, исследованию внутреннего мира клиента и осуществлению тех или иных психотерапевтических воздействий. Такие устремления особенно характерны для нынешнего этапа развития арт-терапии, на котором предпочтение все чаще отдается интерактивным формам работы (там, где это возможно и согласуется с коммуникативными возможностями клиента). В этом отношении показательны статьи М. Либманн, П. Луззатто, А. Копытина, К. Тисдейла, А. Байере и других авторов.

С учетом значимости межличностной коммуникации нельзя не подчеркнуть, что арт-терапия не ограничивается формами вербального дискурса, разворачивающегося на материале изобразительной продукции клиента. В центре внимания специалиста на разных этапах арт-терапев-тического процесса могут находиться особенности мимики, движений, невербальной звуковой экспрессии и других реакций клиента. Пристальное внимание к этим сторонам работы особенно наглядно проявляется в статьях К. Кейз, Д. Калманович и Б. Ллойд, Д. Мерфи.

Среди многообразия современных психотерапевтических методов арт-терапия (арт-психотерапия) отличается особой «мягкостью». Ролевые функции распределяются здесь между клиентом и специалистом совершенно иным образом, чем в большинстве ортодоксальных, вербальных психотерапевтических подходов: клиенту предоставляется максимальная степень свободы, он во многих случаях оказывается «ведущим» арт-терапевтический процесс, выражая себя в том стиле и тех формах, которые отвечают его состоянию, особенностям личности и потребностям. По своему характеру арт-терапия в большинстве случаев является недирективной, что, однако, не исключает использования и жестких, структурирующих, директивных моделей арт-терапевтической работы. Это особенно характерно для некоторых видов групповой (особенно краткосрочной) арт-терапии, что можно видеть на примере публикаций М. Либманн, М. Мауро, А. Копытина и некоторых других.

Материалы сборника представляют как индивидуальные, так и групповые формы арт-терапевтической работы. Если для используемых за рубежом вариантов индивидуальной арт-терапии во многих случаях характерна отчетливая психодинамическая ориентация, то групповые формы отличает стремление опереться на более широкий круг представлений и психологических концепций. Для этих форм, в частности, характерно использование ряда принципов групп-анализа, социальной психологии и психиатрии, общей теории систем. Очевидно, что при групповой арт-терапии социальные факторы имеют относительно большее значение, чем при индивидуальной работе. В групповой и индивидуальной арт-терапии разнятся механизмы лечебно-коррекционного воздействия: в частности, перенос и контрперенос имеют в групповой работе относительно меньшее значение. В то же время, в соответствии с теорией И. Ялома, особую значимость при групповой психотерапии (включая и групповую арт-терапию) приобретают такие «исцеляющие» факторы, как групповая сплоченность и поддержка, получение информации, межличностное научение, реализация альтруистической потребности, коррекция психических паттернов, связанных с пребыванием в «первичной семейной группе», имитация поведения, развитие социальных навыков и другие*. Групповая арт-терапия по сравнению с индивидуальной обладает значительно большими возможностями и в плане развития навыков принятия решений, освоения новых ролей и проявления латентных качеств личности, получения обратной связи, а также перераспределения лидерства от психотерапевта к другим участникам группы в условиях особой, демократичной атмосферы, обусловленной равенством прав и ответственности. При всем этом данные факторы лечебно-коррекционного воздействия, проявляющиеся в условиях групповой арт-терапевтической работы, дополняются теми, которые связаны с изобразительным характером деятельности участников, их самостоятельной творческой работой, отвечающей их потребности в сохранении личностной идентичности и независимости.

Глубокий анализ лечебно-коррекционных механизмов, проявляющихся в ходе изобразительной и иной творческой работы и обсуждения рисунков, характерен для представителей отечественной психотерапевтической школы. Р. Б. Хайкин, например, пишет об ассоциативно-коммуникативном уровне адаптации, достигаемом в процессе художественной терапии. По его мнению, это происходит благодаря подключению интеллектуальных операций (проекция, обсуждение и осознание внутри-психического конфликта), облегчению психотерапевтического контакта и доступу врача к психопатологическим переживаниям пациента. Кроме того Р. Б. Хайкин упоминает ряд других уровней, на которых тоже может осуществляться адаптация пациента в ходе художественной терапии.

| * См.: Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. СПб.: Питер, 2000. |

М. Е. Бурно при изложении принципов краткосрочной терапии творческим рисунком — частной формы терапии творческим самовыражением (клинико-психотерапевтический метод) — подчеркивает значимость межличностной коммуникации для достижения психотерапевтических результатов. Осознание пациентом своего душевного склада, закономерностей индивидуальных переживаний и отношения к миру, связанных с характерологическим радикалом определенного типа, достигается в немалой степени благодаря совместному обсуждению участниками группы и их лидером картин известных художников и своих собственных рисунков.

В заключение хотелось бы отметить, что механическое перенесение описанных в настоящем сборнике форм и методов арт-терапевтической работы «на российскую почву» было бы неправильным». Лучшие достижения зарубежных арт-терапевтических школ следует соотносить с русской психотерапевтической традицией, учитывать особенности психического склада и систему ценностей соотечественников, актуальные социально-экономические, политические и культурные условия. Хочется надеяться, что на пути к профессиональной интеграции в международное сообщество арт-терапевтов отечественные специалисты смогут сохранить свое лицо. Богатая история и культура народов Российской Федерации заключают в себе колоссальный потенциал, который может быть использован для создания подлинно гуманных и высокоэффективных в реальных обстоятельствах форм арт-терапевтической работы с самыми разными группами и категориями населения. С этой точки зрения отечественные арт-терапевты могут стать той общественной группой, которая способна трансформировать устаревшую институциональную «культуру», сложившуюся во многих секторах отечественного здравоохранения, образования и социальной работы, и тем самым выступить в качестве одного из факторов социальных изменений. Профессиональная инициатива, помноженная на глубокое внимание к потребностям клиентов и уважение их прав, — вот та основа, опираясь на которую отечественные специалисты в области арт-терапии смогут оказать реальную помощь своим соотечественникам в самых разных жизненных ситуациях.

А. Копытин

Глава1

ИСХОДНЫЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

Первая глава является своеобразным введением в область основных арт-терапевтических понятий. Она задает ориентиры, помогающие в восприятии материала последующих глав. Данная глава состоит из двух частей. В первой части дается классификация основных форм арт-терапевтической работы, описываются условия ее проведения и способы оценки и регистрации. Думается, что независимо от теоретических предпочтений и своеобразия конкретных моделей, используемых специалистами в их практической работе, все это на сегодняшний день является «классикой» метода, закономерным следствием его развития за последние полвека. Во второй части дается характеристика некоторых наиболее важных психодинамических понятий, без которых трудно себе представить профессиональный лексикон современных, в особенности западных арт-терапевтов. Необходимость в ней тем более очевидна с учетом того, что ряд публикаций последующих глав имеет достаточно сильную связь с психодинамическими представлениями. Не призывая рассматривать их в качестве истины в последней инстанции, мы тем не менее убеждены в том, что психодинамические концепции являются для нынешних арт-терапевтов примерно тем же, что и ритм-энд-блюз для любого современного музыканта.

МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Александр Иопытин

Печатается по изданию: Копытин А. Основы арт-терапии. СПб.: Лань, 1999.

Сведения об авторе: Александр Копытин — психиатр, психотерапевт, председатель Арт-терапевтической Ассоциации, главный редактор журнала «Исцеляющее искусство».

Можно использовать разные подходы к классификации форм арт-терапии, например выделить клиническую, психодинамическую, гуманистическую, трансперсональную и другие ее модели. Содержание и формы арт-терапевтической работы могут различаться в зависимости от той или иной группы клиентов (например, психиатрические больные, лица с пограничными психическими расстройствами, пациенты с соматической патологией, мотивированные к личностному «росту» клинически здоровые лица и т. д.). Формы арт-терапии также различны при работе с детьми, подростками и взрослыми. И тем не менее можно говорить о двух основных вариантах арт-терапевтической работы — индивидуальной и групповой арт-терапии. Каждая из них, в свою очередь, имеет свои разновидности.

1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ

Индивидуальная арт-терапия может использоваться с широким кругом клиентов. Некоторые клиенты, не подлежащие вербальной психотерапии (олигофрены, психотики, лица преклонного возраста с нарушениями памяти и некоторые другие), в ряде случаев могут довольно успешно заниматься с арт-терапевтом как индивидуально, так и в группе: имея нарушенную способность к вербальной коммуникации, они нередко способны выражать свои переживания в изобразительной форме. Даже если некоторые из них и не способны создавать художественные образы, простая манипуляция и игра с материалами порой оказывается очень важным фактором их активизации, тренировки сенсомоторных навыков, мышления, памяти и других функций.

Тем не менее принято считать, что индивидуальная арт-терапия, действующая не только на отдельные проявления, но и механизмы развития заболевания, подходит прежде всего пациентам с неглубокими психическими расстройствами, преимущественно невротического характера. Более серьезные психические нарушения могли бы быть препятствием формированию устойчивых психотерапевтических отношений. Применительно к лицам с грубыми изменениями личности, неустойчивой или нарушенной идентичностью индивидуальная арт-терапевтическая работа была бы сопряжена с риском еще большей личностной диссоциации.

Особую ценность арт-терапевтическая работа может иметь для детей и взрослых, испытывающих определенные затруднения в вербализации своих переживаний, например из-за речевых нарушений, аутизма или малоконтактности, а также сложности этих переживаний и их «невыразимости» (у лиц с посттравматическим стрессовым расстройством). Это не значит, что арт-терапия не может быть успешной в работе с лицами, имеющими хорошо развитую способность к вербальному общению. Для них изобразительная деятельность может являться альтернативным «языком», более точным и выразительным, чем слова.

На развитие индивидуальной арт-терапии (точнее было бы сказать, арт-психотерапии) оказал большое влияние прежде всего психодинамический подход, рассматривающий изобразительную деятельность пациента в качестве инструмента исследования его бессознательного. В последние годы достижения этого подхода были переработаны арт-тера-певтами с учетом новых представлений об интерактивном характере арт-терапевтического процесса и приемов практической работы иных психотерапевтических школ. Однако арт-терапия не стала частной формой психоанализа и сохраняет изначально присущий ей уникальный характер, связанный с художественными основами ее метода.

Направлением клиента на индивидуальную арт-терапию, исходя из его проблем, характера заболевания и особенности личности, занимаются, как правило, врачи. Педагог или школьный психолог, оценив проблемы или характер эмоциональных и поведенческих нарушений ребенка, также могут рекомендовать его для индивидуальной арт-терапевтической работы. В нынешних условиях увеличение числа частнопрактикующих арт-терапевтов ведет к тому, что они могут зачастую сами принимать решение о целесообразности индивидуальной арт-терапевтической работы с обратившимся к ним клиентом. В любом случае необходимым условием для начала индивидуальной работы является установление психотерапевтического контакта. Оно происходит уже при самых первых встречах, когда у пациента и арт-терапевта возникают реакции друг на друга, определяющие неповторимую атмосферу их совместной работы.

Большую роль в формировании устойчивых психотерапевтических отношений играет детальное обсуждение с клиентом целей, характера и условий работы. Любая современная психотерапевтическая практика предполагает заключение психотерапевтического контракта. Контракт «защищает» клиента и самого специалиста, причем не только юридически, но и психологически, формируя определенную меру ответственности обеих сторон за принятые ими обязательства. В частности, специалист (в данном случае арт-терапевт), подписывая контракт, берет на себя ответственность за использование конкретного вида работы, обеспечение для нее надлежащих условий и оснащения, регулярности сессий и т. д. Пациент, в свою очередь, обязуется посещать арт-терапевта в установленное время, определенным образом оплачивать его услуги (если арт-терапевтические услухи предполагают их оплату самим пациентом) и т. д.

В самом начале арт-терапевт объясняет клиенту, в чем будет заключаться их совместная работа, что клиент может и чего не может делать. Как правило, подчеркивается то, что эта работа не предполагает специальных художественных способностей или навыков и не ставит своей целью создание «высокохудожественных произведений», что она делает акцент прежде всего на свободном самовыражении клиента посредством любых материалов и средств, имеющихся в его распоряжении. Поясняется, что «свободное самовыражение» будет необходимо (или весьма желательно), дабы помочь клиенту устранить определенные проявления его болезни, решить «внутренние» (то есть связанные с самочувствием и настроением) или «внешние» (связанные со взаимоотношениями с окружающими) проблемы, улучшить его общее состояние и т. д.

Арт-терапевт учитывает склонность клиента к индивидуальному, ему одному присущему темпу деятельности. Далеко не все клиенты способны сразу включиться в изобразительную работу. Иногда должно пройти несколько сессий, прежде чем клиент сможет преодолеть свою робость и стереотипы привычного поведения, которые зачастую заставляют воспринимать арт-терапевтическую работу как недостойную взрослого человека «детскую игру» либо, напротив, как нечто, весьма напоминающее «художественную деятельность» с необходимым для нее созданием «правильных» или «красивых» рисунков. И та и другая тенденции проявляются у клиентов довольно часто в начале работы.

Постепенно, по мере того как формируются психотерапевтические отношения, у клиента возникает ощущение защищенности, внутреннего комфорта и свободы, а атмосфера арт-терапевтического кабинета начинает восприниматься им как особенная, отличная от той, которая обычно его окружает. Клиент начинает работать все более естественно, смело и увлеченно. В процессе работы возникают самые разнообразные ассоциации, чувства и воспоминания. Могут проявляться сильные переживания, в том числе негативного характера, такие, например, как чувства гнева, вины, утраты и т. д. Но надежные «границы» арт-терапевти-ческого кабинета, глубина психотерапевтического контакта и полное доверие арт-терапевта ко всему, что чувствует и делает его клиент, являются теми факторами, которые «удерживают» переживания клиента от их «выплескивания» в самодеструктивном или агрессивном, направленном на других людей, поведении. Одним из важных факторов «удерживания» является художественный, символический образ. Если пациент работает над ним в течение нескольких сессий или возвращается к нему вновь и вновь, образ «потенцирует» его переживания. Постепенно выражаясь в изобразительной деятельности все более ярко (но не обязательно «высокохудожественно») и облекаясь в емкую, многозначительную форму символических образов, эти переживания начинают осмысляться пациентом. В большинстве случаев осмысление приходит в результате совместного с арт-терапевтом обсуждения изобразительной продукции. Этот процесс напоминает то, как на «переводной картинке», после осторожного скатывания слоев бумаги в конце концов появляется полноцветное изображение. Молчаливый восторг, возглас или вздох обозначают достижение того нежного и тонкого слоя, в котором покоятся детская «красота» и смысл. Этот слой является эфемерным маркером, обозначающим присутствие безыскусного «откровения» на поверхности самых обыденных предметов.

Все это время арт-терапевт находится рядом с клиентом. Он старается не мешать его работе замечаниями или комментариями и стремится не препятствовать проявлению сильных, в том числе негативных эмоций. Лишь в тех случаях, когда они принимают явно деструктивный или самодеструктивный характер, арт-терапевт может обратиться к клиенту с вопросами, призванными помочь осмыслить и контролировать их проявление. Арт-терапевт, время от времени задавая различные вопросы, стремится не объяснять, но «прояснять» все, что клиент делает. Тем самым он обращает внимание клиента на скрытый смысл его собственных действий. Вопросы могут быть направлены на «прояснение» реакций переноса со стороны клиента. В этом случае арт-терапевт и клиент устанавливают закономерную связь между характером изобразительной работы последнего, опытом его детства, актуальными взаимоотношениями с окружающими и проблемами на данном этапе жизни.

В то же время арт-терапевт «работает» и со своими реакциями контрпереноса. Пытаясь осмыслить происхождение чувств, возникающих в нем в ответ на произведения, действия или высказывания клиента, он всегда должен задаваться вопросом, насколько они связаны с его собственными «проблемами».

Работа в целом имеет недирективный характер: арт-терапевт, ставя перед собой задачу помочь клиенту преодолеть болезнь или решить определенные психологические проблемы, не предлагает никаких готовых «рецептов». Он действует гибко, всякий раз настраиваясь на индивидуальный темп и стилевые особенности работы клиента, стараясь следовать за динамикой его состояний. По мере того как клиент переходит от вначале «защитной» позиции к более открытой, арт-терапевт становится «свидетелем» внутренних конфликтов и переживаний. Дальнейшее развитие арт-терапевтического процесса характеризуется тем, что эти конфликты и переживания, отражаясь в изобразительной работе клиента и «проясняясь» через «диалогический дискурс» с арт-терапевтом, становятся для клиента все более осмысленными и понятными. Он приходит к «принятию» и «признанию» в себе ранее отчужденных свойств и проявлений, осознанию их в качестве закономерных и необходимых элементов своей личности, источников своей внутренней силы. Негативные свойства и переживания не подавляются и не предаются забвению, но трансформируются силой заключенного в них смысла, логикой глубокого внутреннего единства, раскрываемого в различных проявлениях психической жизни клиента. Таким образом, динамика происходящих в клиенте изменений в процессе арт-терапевтической работы могла бы быть охарактеризована как движение от бессмысленности к смыслу, от слабости — к силе, от фрагментарности — к единству, от неуверенности в себе — к самодостаточности. Данные изменения находят свое отражение в динамике изобразительной работы и в изменении характера образов, создаваемых клиентом. Вовсе необязательно, что изобразительные работы приобретают качественно новое эстетическое наполнение, хотя переживания клиентом «прекрасного» имеют место и могут означать известный «поворот» в эмоциональной атмосфере, связанный, в частности, с актуализацией раннего опыта «восстановления утраченного объекта» (Кейз К., 1998).

Пациент начинает ощущать определенное «сродство» со своими работами, которые постепенно наполняются для него ценностью и смыслом. Он иногда испытывает чувство удовлетворенности, но не потому, что работы кажутся ему «красивыми» и могут кому-то понравиться, а потому, что ему удалось выразить в них что-то очень важное. Клиент становится более свободным в использовании различных материалов и средств. Более емким и убедительным становится его изобразительный «язык». Образы приобретают «глубину» и «многомерность», органично облекая не то, что клиент «придумал» или «позаимствовал» среди стереотипных символических обозначений конвенциональной культуры, а то, что он действительно переживает внутри себя.

Однако это не значит, что арт-терапевтический процесс идет гладко. Порой могут проявляться состояния растерянности и замешательства, когда клиент не знает, с чего начать работу. Он перебирает и исследует разные изобразительные материалы и средства, некоторое время не находя для себя подходящих. В определенные моменты он может испытывать нежелание и неспособность что-либо создавать. В этом случае арт-терапевт может побеседовать с клиентом, пытаясь, например, обратить его внимание на те внутренние проблемы или определенные аспекты взаимоотношений с окружающими (включая и взаимоотношения с самим арт-терапевтом), которые и могли вызывать замешательство.

Иногда клиент, создав за определенный промежуток времени несколько работ, прекращает дальнейшую деятельность и испытывает потребность обратиться к тому, с чего он начал, или просмотреть последовательно все свои «произведения». Это может быть очень важно для клиента, поскольку является фактором переосмысления и интеграции им своего опыта.

Иногда клиент пытается уничтожить свои работы — как законченные, так и незаконченные. Часто это отражает либо его травматичный опыт, который пока не может быть интегрированным, либо очевидный внутренний конфликт. Арт-терапевт, как правило, не препятствует уничтожению работ, но в то же время пытается выяснить, с чем связано такое желание клиента. Степень допустимости любых эмоциональных и поведенческих проявлений в процессе арт-терапевтической работы, включая и брутальные формы, в целом весьма высока. В то же время она определяется контекстом психотерапевтических отношений и степенью взаимного доверия клиента и арт-терапевта. Иногда выход сильных чувств может быть необходимым этапом, позволяющим клиенту актуализировать весьма важный пласт своего опыта.

Индивидуальная арт-терапевтическая работа может продолжаться довольно долго. Во многих случаях — несколько месяцев или даже лет. В то же время ее продолжительность определяется рядом внешних факторов, например сроком пребывания клиента в стационаре, возможностями финансирования конкретной арт-терапевтической программы или финансовыми возможностями самого клиента, планом реабилитации и т. д. Многие арт-терапевты так или иначе адаптируются к разным условиям, влияющим на сроки их индивидуальной работы с клиентами. В любом случае нежелательно внезапное прекращение работы, оставляющее клиента «незащищенным», один на один с ранее актуализированными проблемами.

Основаниями для завершения индивидуальной работы, наряду с внешними факторами, являются определенные изменения в состоянии и характере изобразительной деятельности клиента, отражающие положительную динамику арт-терапевтического процесса. Клиент должен быть достаточно «консолидирован» для того, чтобы прекратить отношения с арт-терапевтом, то есть уметь самостоятельно справляться со своими переживаниями и проблемами (по крайней мере, в обозримом будущем). В целом, завершение работы (терминация) обозначает некий личностный «рост» клиента за определенный промежуток времени.

Терминация может сопровождаться оживлением сильных чувств (любви, гнева, печали и т. д.), нередко отражающих опыт «расставания», с которыми клиент уже способен справиться. На этапе терминации отношение клиентов к созданным ими работам может быть различным. Некоторые испытывают желание взять одну или несколько работ с собой, что свидетельствует о высокой значимости для них происходившего в арт-терапевтическом процессе. Они, безусловно, имеют на это право. В других случаях клиенты, напротив, «остывают» и становятся равнодушными к своим работам. Это может говорить о том, что они ощущают определенный этап своей жизни завершенным и готовы сделать шаг навстречу новым формам опыта.

Наряду с описанным — недирективным — вариантом индивидуальной арт-терапевтической работы, имеющим во многом психодинамический характер, в настоящее время используются и другие ее варианты. Можно назвать, например, центрированную на клиенте индивидуальную арт-терапию, основанную на гуманистической модели психотерапии по К. Роджерсу; более «традиционные» варианты индивидуальной работы, характерные для последователей К. Юнга, М. Наумбурх, И. Чам-пернон; разновидности более жестко структурированной или имеющей преимущественно диагностическую направленность клинической арт-терапии, а также некоторые другие формы индивидуальной работы.

2. ГРУППОВАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ

Групповые формы арт-терапевтической работы в настоящее время используются очень широко, причем не только в здравоохранении, но и в образовании, социальной сфере, других областях. Существует целый ряд причин, которые заставляют арт-терапевтов и специалистов, занимающихся направлением клиентов на арт-терапевтическую работу, отдавать предпочтение ее групповым формам. Немаловажную роль в этом играет их «экономичный» характер, позволяющий работать с более'широким кругом клиентов. М. Либманн (Liebmann М., 1987), например, указывает, что групповая арт-терапия:

• позволяет развивать ценные социальные навыки;

• связана с оказанием взаимной поддержки членами группы и позволяет решать общие проблемы;

• дает возможность наблюдать результаты своих действий и их влияние на окружающих;

• позволяет осваивать новые роли и проявлять латентные качества личности, а также наблюдать, как модификация ролевого поведения влияет на взаимоотношения с окружающими;

• повышает самооценку и ведет к укреплению личной идентичности;

• развивает навыки принятия решений.

Дополнительные отличия групповой арт-терапии от индивидуальной заключаются также в том, что она:

• предполагает особую «демократичную» атмосферу, связанную с равенством прав и ответственности участников группы, меньшую степень их зависимости от арт-терапевта;

• во многих случаях требует определенных коммуникативных навыков и способности адаптироваться к групповым «нормам».

Все эти отличия и возможности групповой арт-терапии в той же мере свойственны и многим формам вербальной групповой психотерапии. Основные же различия между ними заключаются в том, что любая групповая арт-терапия предполагает не только взаимодействие с другими участниками группы, но и самостоятельную изобразительную работу, что оказывает влияние на динамику общего процесса. Кроме того, сочетаются стремление участников к «слиянию» с группой и сохранению групповой идентичности — с одной стороны, и потребность в независимости и укреплении индивидуальной идентичности — с другой. Групповая арт-терапия в равной мере предполагает взаимодействие между участниками группы посредством вербальной и невербальной коммуникации и погружение внутрь себя, что делает ее чрезвычайно богатой по своим возможностям. Она опирается как на принципы групповой вербальной психотерапии, так и на арт-терапевтические достижения, уникальным образом синтезируя и то и другое.

Как всякий лечебно-коррекционный метод, групповая арт-терапия имеет своей целью определенные изменения в состоянии и социальном поведении участников группы. В то же время она не связана с «лечением» в строгом, медицинском смысле этого слова и в меньшей мере, чем индивидуальная арт-терапия, ориентирована на исследование индивидуальных проблем и воздействие на причины и механизмы развития болезни.

Существует несколько вариантов групповой арт-терапии, различающихся между собой, главным образом, по степени группового взаимодействия и «структурированности»:

а) студийная открытая группа (преимущественно неструктурирован-

ная);

б) аналитическая закрытая группа (разная степень структурирован-

ности);

в) тематически ориентированная группа (разная степень открытости

и структурированности).

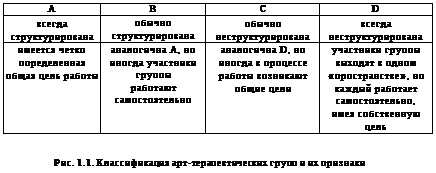

М. Либманн (Liebmann М., 1987), используя критерий «структурированности», приводит классификацию различных арт-терапевтических групп, показанную на рис. 1.1.

Существуют и «смешанные» варианты арт-терапевтических групп, которые на разных этапах работы могут быть то более, то менее структурированными. Участники неструктурированных арт-терапевтических групп хотя и встречаются в определенное время в общем помещении, работают совершенно самостоятельно. Им не предлагается ни каких-либо общих тем, ни инструкций по выполнению работы. Структурированные группы предполагают наличие инструкций или «правил», которые придают изобразительной работе участников определенную направленность. Инструкции или «правила» могут различаться по степени своей «жесткости». В одних случаях они сводятся к требованию рисовать что захочется, но с использованием лишь трех наиболее предпочтительных цветов или работать вместе с «напарником». В других случаях оговаривается не только способ и условия работы, но и тема; причем в одних случаях она может предполагать выбор вариантов ее исполнения, а в других — нет. Например, если участников группы просят нарисовать наиболее запомнившийся им эпизод детства, то такая инструкция допускает широкие возможности для выбора. Если же их просят передать в рисунке свои воспоминания о первом дне, проведенном в школе, то их выбор гораздо более узок. Рассмотрим последовательно каждый из трех основных видов групповой арт-терапии.

Студийная открытая группа

Слово «открытая» в названии этой группы обозначает отсутствие постоянного состава. На любом этапе к группе могут присоединяться новые участники. «Студийной» эта группа называется потому, что условия ее работы чем-то напоминают художественную студию. Студийная открытая группа является одной из наиболее ранних форм арт-терапевтической работы. Ее использование, в частности, связано с деятельностью А. Хилл и других художников и арт-педагогов, считавших, что положительный эффект изобразительного творчества связан с его «отвлекающим» и «катарсическим» действием. Работа открытых студийных групп, особенно в тех случаях, когда она связана с изготовлением изделий художественных промыслов или включает в себя иной «производственный» элемент, в какой-то мере напоминает терапию занятостью или индустриальную терапию.

В 60-90-е гг. текущего столетия студийные открытые группы были постепенно вытеснены другими формами групповой арт-терапевтической работы, использующими достижения психодинамического подхода, гуманистической психологии и психотерапии, групп-анализа и динамической психиатрии. В настоящее время в странах с сильными арт-тера-певтическими школами используется широкий спектр самых разнообразных форм групповой арт-терапии. Студийные же формы арт-терапевтической работы «рекреационного» и «трудотерапевтического» направления применяются, главным образом, в тех странах, где бытует упрощенный взгляд на арт-терапию. В таких странах, как, например, Франция или Германия, самостоятельная художественная работа больных в условиях открытых студий опирается также на традицию art brut с ее акцентом на культивировании «иного» творчества и «иных» эстетических шаблонов, утверждающих своеобразие мироощущения психически больных людей и их х-удожественную субкультуру.

В последние годы, для того чтобы сочетать самостоятельную работу пациентов с элементами обратной связи посредством арт-терапевта и группы, наметилась определенная тенденция к объединению методологии открытых студийных групп с интерактивной моделью. Однако, несмотря на распространение других форм групповой арт-терапевтической работы, открытым студийным группам до сих пор все еще отдается предпочтение, прежде всего в стационарах с длительным пребыванием пациентов, например в психиатрических или туберкулезных больницах, в специализированных интернатах и школах-интернатах, в дневных социальных центрах и реабилитационных учреждениях.

На работу открытых студийных групп оказали определенное влияние юнгианский и гуманистический подходы. Так, например, юнгианский анализ подчеркивает ценность самостоятельной работы пациента, что в определенной мере отвечает условиям открытой студийной группы. С различными подходами к проведению открытых студийных групп можно познакомиться в работах Б. Варси (Warsi В., 1975), Е. Лиддатт (Lyd-diatt Е., 1971), Э. Адамсон (Adamson Е., 1984), К. Кейз и Т. Делли (Case С, Dalley Т., 1992), К. Киллик (Killick К., 1996), П. Луззатто (Luz-zattoP., 1997).

Б. Варси описывает гуманистический подход к работе открытой студийной группы, основанный на школе К. Роджерса. Е. Лиддатт предлагает вариант студийной работы, при котором применяется юнгианский подход с его акцентом на спонтанном самовыражении и требовании невмешательства арт-терапевта в изобразительную деятельность пациентов. К. Киллик пишет об эффективности сочетания психоаналитической работы, перемежающейся со студийной группой, что позволяет, по ее мнению, интегрировать неосознаваемые переживания пациентов. Э. Адамсон отмечает особую ценность создания атмосферы высокого доверия и терпимости между участниками студийной группы. П. Луззатто описывает краткосрочный вариант открытой студийной группы, организованной для недавно поступивших в стационар больных с острыми психическими расстройствами.

К. Кейз и Т. Делли отмечают, что особенно удачной формой работы с детьми может быть сочетание студийной группы и индивидуального контакта с каждым ребенком. «С детьми можно работать весьма успешно, используя возможности студии для художественной работы и игр. Дети быстро идентифицируют себя с группой, приходя сюда в определенный день и час, однако вскоре погружаются в индивидуальную работу над своей темой, отражающей собственные проблемы. Арт-терапевт двигается от одного ребенка к другому, останавливаясь и разговаривая с каждым. Иногда дети сами обращаются к нему. Дети могут образовывать пары и мелкие группки, формируя хорошую рабочую атмосферу высокой терпимости, что позволяет большинствудетей успешно завершить работу без каких-либо помех. Такая группа может быть весьма ценной для развития социальных навыков детей, поскольку они чутка^воспринима-ют модель отношений и терпимости к различиям, которую демонстрирует арт-терапевт. <...> Очень много дети получают благодаря наличию у каждого "личного пространства", необходимого для исследования своих проблем и переживаний в безопасной атмосфере группы. То высокое доверие, которое формируется при этом, позволяет детям спокойно воспринимать индивидуальные различия, приходить к взаимопониманию и помогать друг другу» (Case С, Delley Т., 1992, р. 199).

При всем этом возможности студийной открытой группы в целом ограничены. Они сводятся, главным образом, к определенному положительному эффекту, достигаемому благодаря тому, что изобразительный процесс обладает отвлекающим, седативным, активизирующим или катарсическим действием. Важную роль играют контакт пациента со своим бессознательным и, в какой-то мере, положительная оценка результатов изобразительной деятельности со стороны окружающих, повышающая самооценку клиента. Такие действенные факторы, как психотерапевтическое взаимодействие пациента с арт-терапевтом и его активная интеракция со своей изобразительной продукцией, здесь практически не участвуют. Действие других факторов, связанных с групповым характером работы, также минимально.

Занятия с открытой студийной группой проводятся в кабинетах-студиях (см. следующий раздел «Оборудование арт-терапевтического кабинета»). Перед началом работы арт-терапевт объясняет общие цели и характер предполагаемой деятельности, правила поведения в студии. Так, например, он может сказать, что посещение студии не приведет к созданию «высокохудожественных» произведений, но что каждый участник может, используя любые материалы по своему выбору, нарисовать или создать из них все, что захочет. Пациентов просят не мешать друг другу разговорами и комментариями в ходе работы. В то же время им предоставляется возможность общаться друг с другом в специально отведенном месте (за столиком с чаем или кофе или в креслах в стороне от рабочих столов).

После этого пациентов приглашают к работе, хотя далеко не все сразу в нее включаются. Арт-терапевт может выяснить причину бездеятельности того или иного пациента и помочь ему начать работу, демонстрируя разные материалы и их потенциал. Однако не следует слишком настойчиво побуждать пациентов к изобразительной деятельности. Студийная группа предполагает использование недирективного подхода, предоставляющего максимум свободы каждому участнику и уважение его индивидуальных особенностей. Необходимо учитывать, что для некоторых пациентов может представлять интерес даже простое пребывание в атмосфере студии и молчаливое «соучастие» в работе других.

Каждый работает в своем темпе. Одни пациенты могут за одну сессию создать несколько работ, другие посвящают выполнению одной работы несколько сессий. Несмотря на то что вербальный контакт в процессе работы минимален, а группа является открытой, в ней всегда через некоторое время формируется своя собственная «культура» — ее неповторимая атмосфера, связанная с динамикой работы, невербальной экспрессией участников, их воздействием друг на друга через свои художественные работы, общением в перерывах, звучанием музыки, нередко используемой в качестве «фона», и другими факторами.

Студийная группа предполагает обратную связь, — главным образом, через экспозицию работ в помещении студии и их краткое обсуждение, контакт между отдельными участниками и индивидуальное общение с арт-терапевтом.

Работы, как правило, хранятся в личных папках. Тем самым защищается право каждого пациента на внутренний мир и формируется (при участии и других факторов) безопасное «психотерапевтическое пространство».

Занятия в открытых студийных группах проводятся от одного до нескольких раз в неделю. Продолжительность сессий варьирует в среднем от полутора до двух с половиной часов. Во многих случаях, в особенности в стационарах длительного пребывания и специальных интернатах, пациенты могут проводить в студии любое время. Тем самым они получают возможность уединиться и погрузиться в свой внутренний мир посредством изобразительной деятельности.

2-1508

Продолжительность работы в открытой студийной группе определяется разными факторами: интересом пациентов, сроком пребывания в стационаре и т. д. Поскольку студийная группа не характеризуется отчетливой групповой динамикой и не имеет того «психотерапевтического оттенка», который свойствен индивидуальной арт-терапии и некоторым другим формам групповой арт-терапии, понятие терминации для обозначения ее окончания не используется.

Аналитическая закрытая группа

Аналитическая закрытая группа ориентирована в основном на работу с неосознаваемыми психическими процессами ее участников. Слово «закрытая» в названии означает, что на протяжении всего времени состав группы остается постоянным. На развитие тех форм арт-терапевтической работы, которые связаны с понятием аналитической группы, оказали влияние разные направления психодинамического подхода (Freud S., 1921; Adler А., 1929; Moreno J., 1948; Main Т., 1946; Foulkes S., 1964).

В работе «Групповая психология и анализ Эго» 3. Фрейд (1921) попытался проанализировать поведение толпы и отношения между группой и лидером. А. Адлер, в отличие от Фрейда, подчеркивал важность социальных факторов и инициировал первые формы групповой работы. Термин «групповая психотерапия» был веден Я. Морено (Moreno J., 1948), который разработал такую ее форму, как психодрама. Т. Мейн (Main Т., 1946) с помощью психодинамических представлений обосновал использование новых форм работы с психически больными и способствовал организации «психотерапевтических сообществ».

Определенный вклад в развитие групповых форм психотерапии внес К. Левин. Он впервые использовал понятие «групповая динамика» и способствовал организации групп, ориентированных на «тренинг сенситив-ности». Кроме того, он применил оригинальную «полевую теорию» для обоснования процессов социального взаимодействия и осуществил уникальный для своего времени эксперимент по изучению влияния разных типов управления на формирование групповой атмосферы.

Свой вклад в разработку методологии групповой психотерапии аналитического типа внесли П. Шильдер (Schilder Р., 1939); А. Вольф и Е. Шварц (Wolf A., Schwartz Е., 1962). При групповой работе основной акцент делался ими на индивидуальном анализе путем изучения переноса и сопротивления у отдельных участников группы.

В отличие от этих авторов, X. Эзриел (Ezriel Н., 1950, 1952) и В. Би-он (Bion W., 1961) занимались преимущественно анализом групповых процессов. X. Эзриел полагал, что они отражают общие мотивы, опасения и способы психической защиты, свойственные участникам группы. В. Бион же систематизировал разные формы коллективного поведения, автоматически проявляющиеся при объединении людей в группу. Его идеи были затем широко использованы при организации «психотерапевтических сообществ» и проведении «тренинговых групп».

Немаловажная роль в развитии групповых форм психодинамической работы принадлежит С. Фолькису (Foulkes S., 1964), который подчеркивал особую важность анализа индивидуальных реакций участников группы и считал, что психотерапевтический эффект связан с совокупным вкладом клиентов в групповую работу. Он выделил четыре основных уровня, на которых происходит функционирование группы:

• уровень актуальных, «взрослых» отношений, на которые оказывают влияние социально-политические, экономические и культурные факторы;

• уровень, связанный с проявлением реакций переноса;

• уровень, связанный с проявлением чувств, фантазий и других внутрипсихических процессов, разделяемых участниками группы;

• уровень архетипических представлений.

Интересны также работы Г. МакНилли (McNeilly G., 1984, 1987, 1989), в которых обсуждалось использование аналитических групп.

Таким образом, библиография по использованию психодинамических представлений в групповой психотерапевтической работе свидетельствует о широком диапазоне разных подходов. Все они так или иначе могут использоваться при проведении арт-терапевтических аналитических групп. Важным является то, что все эти подходы реализуются в контексте арт-терапевтической работы. Поэтому изобразительная деятельность участников является особым предметом анализа и оказывает большое влияние на динамику группы в целом и содержание переживаний ее участников.

Аналитическая группа является комплексным видом работы, сочетающей в себе как изобразительную деятельность клиентов, так и вербальную коммуникацию. Вербальный компонент может варьировать в широком диапазоне: от спонтанных высказываний, комментирующих изобразительный процесс, до групповой дискуссии. Групповые аналитические сессии весьма динамичны и включают в себя на разных стадиях глубокое погружение участников в самостоятельную работу и коллективное обсуждение.

2-

Ход сессии не имеет какой-либо жесткой регламентации, и хотя арт-терапевт наблюдает за ним и время от времени комментирует его, многообразие возможностей этой формы групповой работы делает ее малопредсказуемой и спонтанной. Степень идентификации участников с группой и их взаимодействие друг с другом (возможность физического контакта в форме игр, открытого выражения своих эмоций в двигательных реакциях, парной и коллективной изобразительной работы и т. д.) весьма высоки. В то же время участников такой группы отличает высокий уровень независимости и умение сохранять собственную идентичность. Они имеют возможность самостоятельно контролировать свои действия и отчасти ход групповой работы, самостоятельно решая, в какой форме и когда в нее включиться. Им предоставляется неограниченная свобода поведения.

При этой форме работы играют большую роль как вербальный, так и невербальный каналы коммуникации. Важно и то, что участники могут взаимодействовать посредством своей изобразительной продукции. Они не только активно реагируют на работы своих товарищей во время их создания, но и включаются в групповое обсуждение во время дискуссии.

Такая форма работы очень часто провоцирует чувства и реакции, связанные с переносом: атмосфера группы может будить воспоминания о детстве и тех его моментах, когда сегодняшние участники группы играли или занимались изобразительным творчеством в присутствии взрослых.

Эту форму работы отличает отсутствие жесткого ролевого распределения, которое свойственно, например, тематически ориентированной группе. Участники могут свободно переходить от одной роли к другой, неосознанно реагируя на действия и изобразительную продукцию других. Здесь предоставляется большая возможность для исследования множества смыслов, заключенных в изображениях, для сопоставления и интеграции тех содержаний, которые автор вкладывает в свою работу, и тех смыслов, которые раскрываются в ней при групповом обсуждении.

Аналитическая группа формирует свою особую «культуру», раскрывающуюся в динамике образов и взаимоотношений ее участников. Клиенты начинают ощущать эту «культуру», проецируя свои смыслы и переживания на собственные работы и работы других, являющиеся материальными и живыми свидетельствами собственного и группового прошлого, настоящего и будущего.

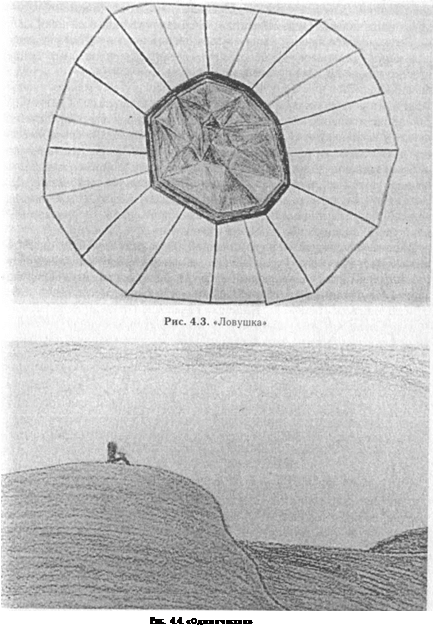

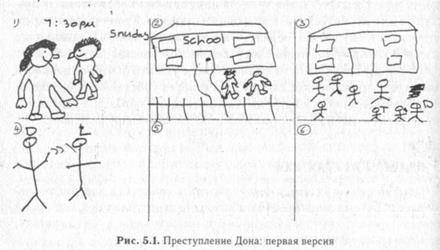

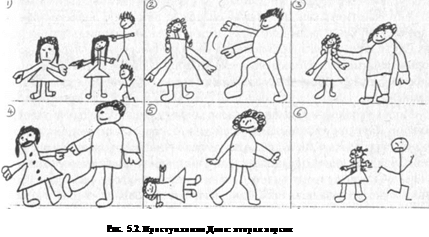

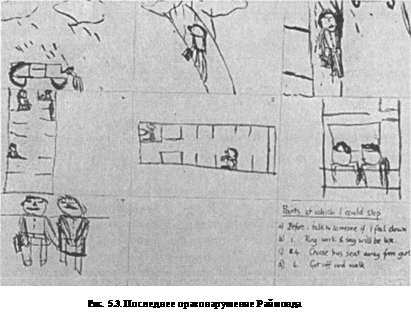

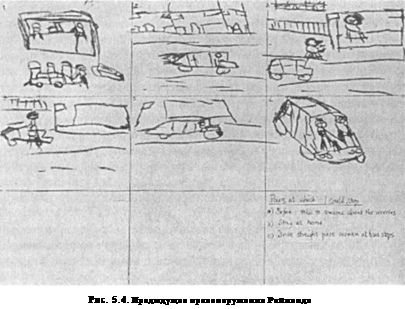

На протяжении всего хода сессии арт-терапевт внимательно наблюдает за реакциями и поведением участников и их работой, в частности за характером используемых материалов, особенностями создаваемых образов и т. д. Он комментирует динамику происходящих изменений как в атмосфере группы в целом, так и в характере переживаний и поведении,ее участников.