3.1. синоатриальная блокада II степени

3.2. внутрипредсердная и межпредсердная блокада,

3.3. атриовентрикулярная блокада,

3.4. внутрижелудочковая блокада.

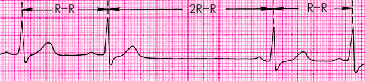

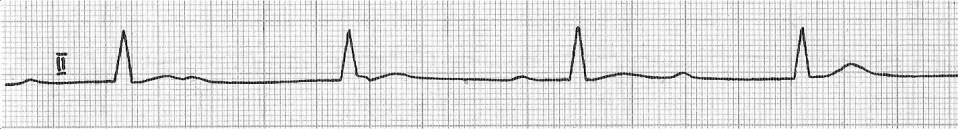

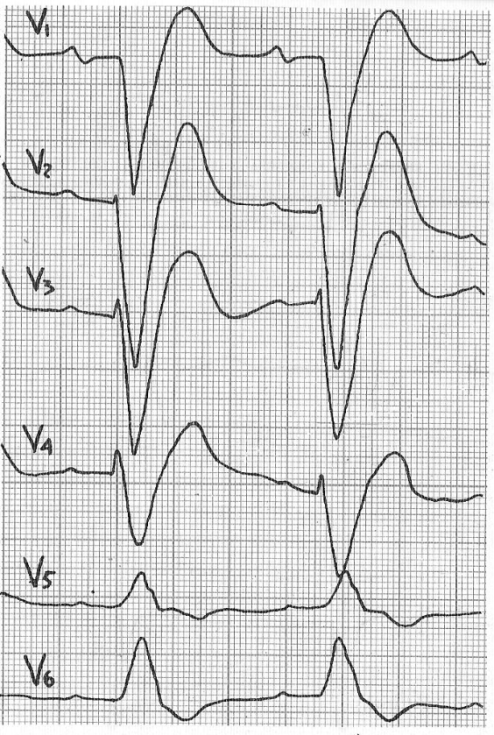

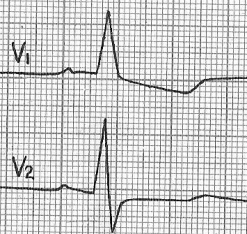

Синоатриальная блокада I степени на ЭКГ не регистрируется, III степени – проявляется наличием замещающего ритма из нижележащих центров автоматизма с силу «отказа синоатриального узла» (sinus arrest). Синоатриальная блокада II степени характеризуется периодическим выпадением комплекса(ов) PQRST (рис. 15). При этом удлиненные интервалы R-R во время пауз (блокирования импульса) равны или чуть короче по продолжительности, чем 2 интервала R-R (реже 3–4 интервала R-R). Во время длинных пауз возможно появление медленных выскальзывающих комплексов и ритмов. Если на вашей ЭКГ ритм регулярный, то синоатриальная блокада исключена, если ритм нерегулярный – сопоставьте самый маленький по продолжительности R-R с самым большим: если они кратны друг другу – не исключено наличие синоатриальной блокады II степени, что необходимо указать в ЗАКЛЮЧЕНИИ.

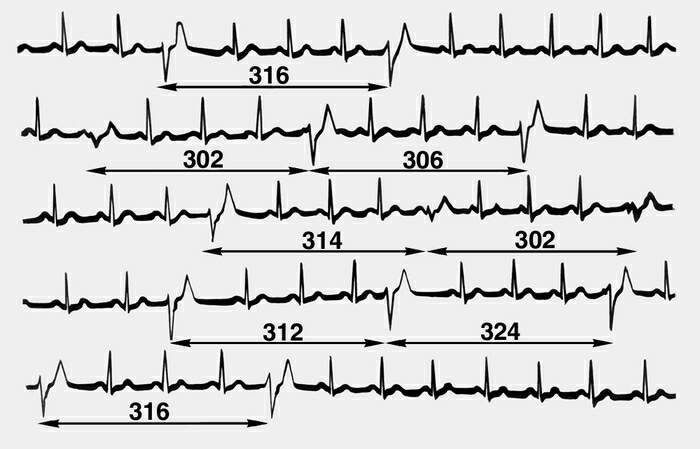

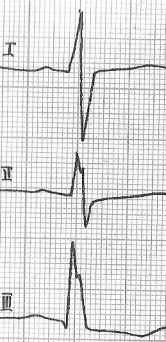

Рис. 15. Синоатриальная блокада II степени.

Внутри- и межпредсердная блокада отражают нарушение проведения импульса по миокарду предсердий, следовательно диагностируются по изменению параметров зубца P (табл. 5).

Таблица 5

Признаки внутри- и межпредсердной блокады

| Вид блокады | ЭКГ |

| Внутрипредсердная блокада (зубец Р расширен, деформирован - расщеплен) |

|

| Межпредсердная блокада (зубец Р раздвоен) |

|

Сопоставьте данные табл. 5 с ЭКГ вашего пациента (табл. 1). При нормальной продолжительности и форме зубца P данный вид блокады исключен.

Атриовентрикулярная блокада. При нарушении проведения импульса через а/в узел интервал PQ удлиняется или укорачивается. Атриовентрикулярная блокада заключается в замедлении или полном прекращении проведения импульса через атриовентрикулярное соединение. Поскольку проведение импульса по атриовентрикулярному соединению отражает интервал PQ, определите его продолжительность во всех комплексах II стандартного отведения, полученные данные (в сек) занесите в табл. 1 и сравните их с признаками нарушения атриовентрикулярной проводимости, указанными в табл. 6.

Таблица 6

Признаки нарушения атриовентрикулярной проводимости

| Нарушение ритма | ||||||||

| Замедление проводимости | I степень а/в-блокады:

– сохраняется правильный синусовый ритм,

– увеличение продолжительности интервала Р–Q >0,20сек (>0,22сек - при брадикардии, >0,18 сек - при тахикардии)

| |||||||

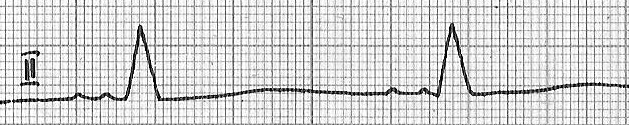

II степень а/в-блокады тип Мобитц 1

(с периодикой Самойлова–Венкебаха):

– сохраняется синусовый, но в большинстве случаев, неправильный ритм

– постепенное, от одного комплекса к другому, увеличением длительности интервала P–Q, которое прерывается выпадением желудочкового комплекса QRST (при сохранении на ЭКГ зубца Р).

| ||||||||

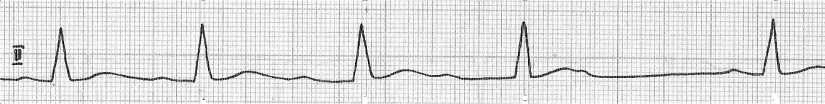

II степень а/в-блокады тип Мобитц 2:

– сохраняется синусовый, но в большинстве случаев, неправильный ритм

– периодически полностью блокируется проведение отдельных электрических импульсов от предсердий к желудочкам (после зубца Р отсутствует комплекс QRSТ). Регулярное (по типу 3 : 2; 4 : 3; 5 : 4; 6 : 5 и т.д.) или беспорядочное выпадение комплекса QRST (при сохранении зубца Р).

– интервал P–Q без прогрессирующего его удлинения (нормальный или удлиненный)

| ||||||||

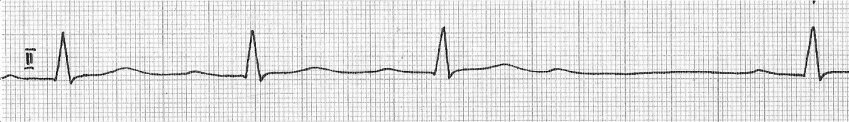

III степень а/в-блокады

– полное разобщение предсердного и желудочкового ритмов

– интервалы Р–Р и R–R постоянны, но R–R больше, чем Р–Р.

– независимо от зубцов P регистрируются комплексы QRS с частотой <60 в мин

| ||||||||

| Ускорение проводимости | Синдром WPW (Wolff-Parkinson-White, Вольффа-Паркинсона-Уайта):

– укорочение интервала Р-Q,

– деформации начальной части комплекса QRS волной дельта.

| |||||||

Синдром CLC (Clerc-Levy- Cristesco, Клерка-Леви-Кристеско):

– регистрируется короткий интервал P-Q (<0,12 сек),

– комплекс QRS не изменен.

| ||||||||

При наличии нарушения атриовентрикулярной проводимости занесите соответствующие данные в ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В табл. 6 также указаны нарушения ритма, при которых интервал PQ укорачивается, то есть атриовентрикулярная проводимость ускоряется. При наличии данного нарушения ритма соответствующие данные также необходимо занести в табл. 1 и отразить в ЗАКЛЮЧЕНИИ.

Внутрижелудочковые блокады – это нарушение проведения импульса на уровне проводящей системы желудочков. На ЭКГ характер проведения импульса по желудочкам отражается изменением формы комплекса QRS. Характеристиками комплекса QRS являются амплитуда, продолжительность и форма основных зубцов. Мы должны понимать, что проекция результирующего вектора на ось того или иного отведения разная, она и определяет форму комплекса и соотношение амплитуды основных зубцов комплекса QRS в том или ином отведении. Высчитайте продолжительность комплекса QRS по II стандартному отведению и внесите данные в табл. 1.

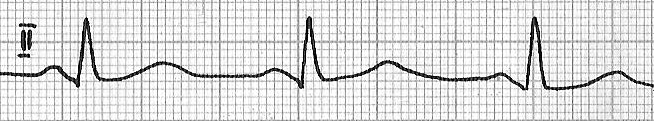

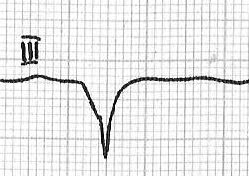

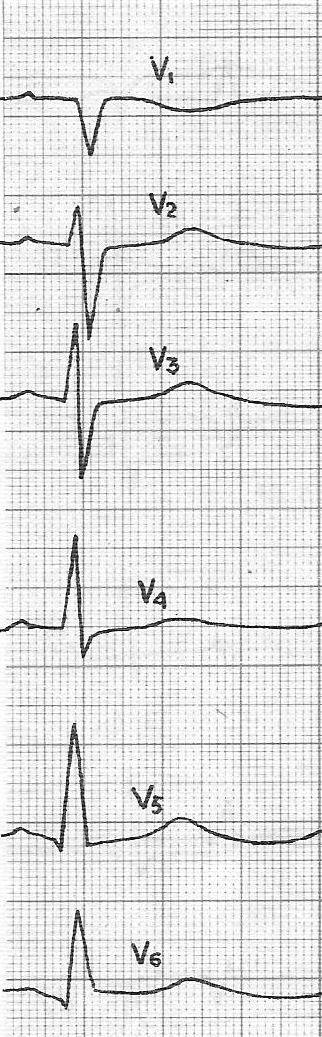

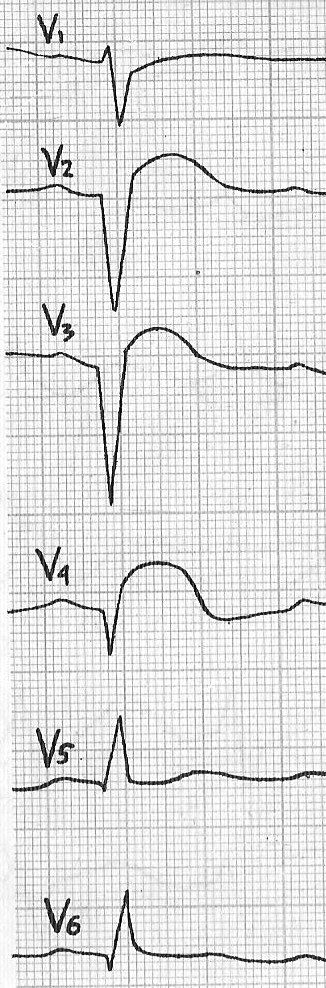

На начальном уровне освоения ЭКГ студентам необходимо различать блокаду правой ножки пучка Гиса (БПНПГ) и блокаду левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ). Наличие внутрижелудочковой блокады определяется по изменению формы комплекса QRS, наиболее заметным в грудных отведениях. Признаки блокады ножек пучка Гиса представлены в табл. 7.

Таблица 7

Признаки блокады ножек пучка Гиса

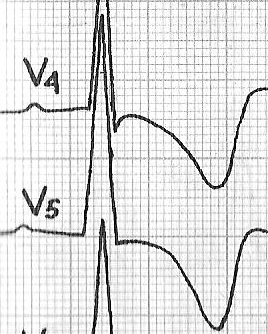

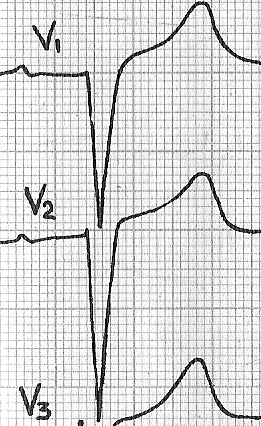

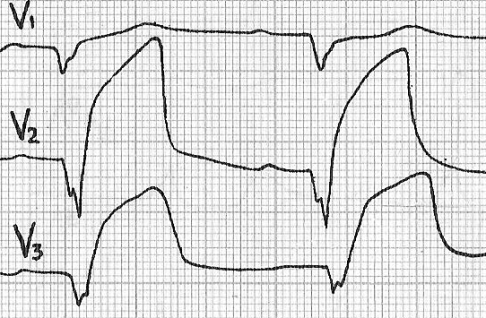

| БПНПГ | БЛНПГ |

|

|

| – в правых отведениях желудочковый комплекс имеет М-образную форму (rsR, rSr, rSR или rR) с дискордантным зубцом Т – в левых отведениях имеются уширенные зубцы S, – отклонение ЭОС вправо – увеличено время внутреннего отклонения в V1-2 (рис. 16) | – в левых отведениях желудочковый комплекс имеет форму R, при этом зубец R с расщепленной или широкой вершиной, с дискордантным зубцом Т – в правых отведениях имеются глубокие, уширенные зубцы S – отклонение ЭОС влево – увеличено время внутреннего отклонения в V5-6 (рис. 16) |

| Временя внутреннего отклонения – это время распространения возбуждения от эндокарда к эпикарду стенки желудочка, находящегося под электродом. Время внутреннего отклонения определяется для каждого желудочка отдельно. | V1>0,03 сек

| V5>0,05 сек

|

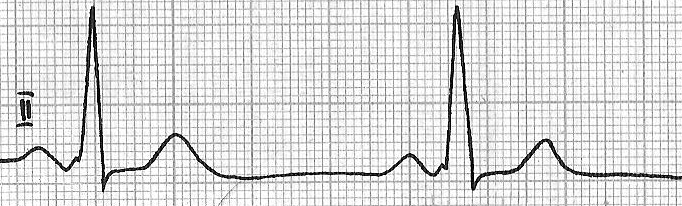

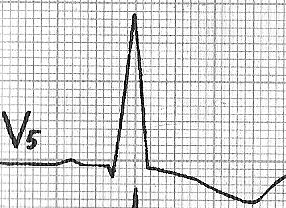

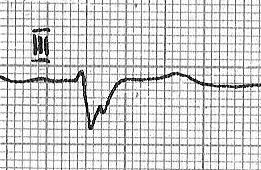

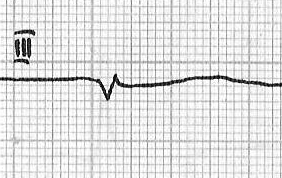

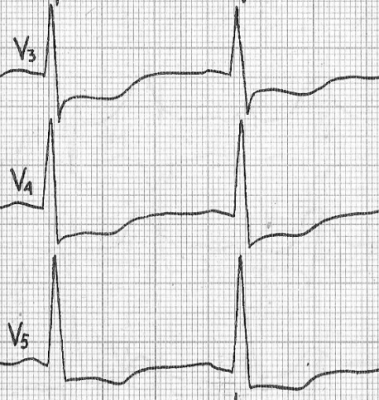

Рис. 16. Определение времени внутреннего отклонения в правых и левых грудных отведениях.

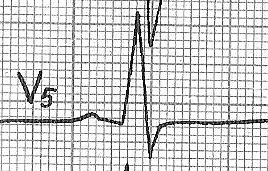

В зависимости от характера проведения импульса по системе Гиса-Пуркинье внутрижелудочковые блокады делят на полные и неполные. При неполной блокаде (проведение импульса замедленно) комплекс QRS не уширен, при полной (проведение импульса в данном направлении не возможно) – уширен > 0,11 сек (рис. 17).

| 2 |

| 0,12 сек |

| 0,10 сек |

| 1 |

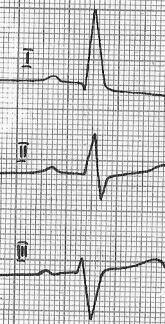

Рис. 17. Блокада правой ножки пучка Гиса: 1- неполная, 2 - полная.

Сравните форму комплексов QRS на ЭКГ вашего пациента с данными из табл. 7 и рис. 17.

Левая ножка пучка Гиса представлена двумя ветвями – передней и задней. Под неполной блокадой левой ножки пучка Гиса понимают блокаду одной из этих ветвей. Выявляются эти блокады только по положению ЭОС. При резком отклонении ЭОС влево (RI>RII>RIII, S III глубокий) – блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса, при резком отклонении ЭОС вправо (RIII>RII>RI, S I глубокий) - блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса. Если на ЭКГ вашего пациента имеются признаки одного из видов внутрижелудочковой блокады, это необходимо указать в ЗАКЛЮЧЕНИИ, например, «выявлена полная блокада правой ножки пучка Гиса».

Кроме рассмотренных видов аритмий в практике встречаются, так называемые, сложные нарушения ритма, для диагностики которых требуются длительная запись ЭКГ или суточное мониторирование ЭКГ:

1. Парасистолия - это нарушение ритма, в основе которого лежит существование двух независимых друг от друга очагов образования импульса. Водителем основного ритма является обычно синусный узел.

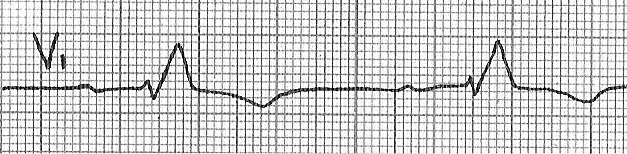

Рис. 18. Желудочковая парасистолия (ЭКГ во II отведении). На фоне синусового ритма видны появляющиеся почти через равные промежутки времени деформированные желудочковые комплексы, расстояние между которыми соответствует 302-324 с. Частота импульсации в синусовом узле - 78 в 1 мин, в очаге гетеротропного автоматизма - 19 в 1 мин.

Эктопический очаг располагается чаще всего в желудочках, очень редко - в атриовентрикулярном соединении или предсердиях. В зависимости от этого различаются желудочковые, атриовентрикулярные, предсердные парасистолы. При анализе ЭКГ распознать парасистолию не всегда возможно. На фоне основного ритма видны деформированные зубцы Р (предсердная экстрасистолия), узловые или желудочковые комплексы, которые повторяются через одинаковые промежутки времени или кратные им интервалы. При совпадении синусового и эктопического ритмов возникают сливные сокращения с наличием положительного зубца Р перед желудочковым комплексом.

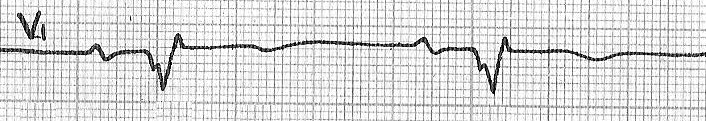

2. Атриовентрикулярная диссоциация – это нарушение ритма, при котором имеет место несогласованная деятельность предсердий и желудочков, не связанная с полной атриовентрикулярной блокадой, появляющаяся в результате того, что желудочки возбуждаются эктопическими импульсами, более частыми, чем синусовые, а предсердия активируются другим источником ритма (обычно синусовым узлом). Появляется вследствие угнетения основного источника автоматизма (так называемая пассивная форма) либо при ускорении эктопического ритма, например, вследствие непароксизмальной тахикардии (активная форма). Нередко диссоциация развивается в результате одновременного угнетения образования (или проведения) основных импульсов и увеличения активности эктопических источников автоматизма.

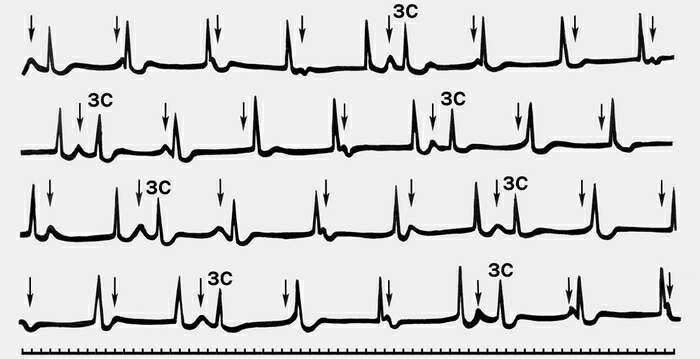

Рис. 19. Атриовентрикулярная диссоциация (ЭКГ во II отведении) Частота импульсации из гетеротропного очага автоматизма выше, чем частота импульсации синусового узла (предсердные зубцы Р обозначены стрелками). Ретроградная проводимость из желудочков в предсердия отсутствует, поэтому большинство желудочковых комплексов не связано с предсердными зубцами Р.

Однако, если импульс возбуждения случайно достигает желудочков после окончания периода их рефрактерности в фазу возбудимости, возникает синусовое «захваченное» сокращение.

5) Выявить признаки увеличения миокарда предсердий и желудочков (признаки гипертрофии).

Для диагностики гипертрофии миокарда предсердий необходимо провести анализ амплитудно-временных параметров зубца Р в стандартных отведениях. Поскольку продолжительность и амплитуду зубца P мы уже определили, ваша задача – сопоставить данные табл. 1 с признаками гипертрофии предсердий, указанными в табл. 8. При отсутствии основного признака, указывающего на гипертрофию, наличие таковой является сомнительной и требует подтверждения другими методами инструментальной диагностики.

Таблица 8

Признаки гипертрофии миокарда предсердий

| Гипертрофия правого предсердия (р- pulmonale ) | Гипертрофия левого предсердия ( p - mitrale ) | |

| Основной признак | Увеличение амплитуды зубца P во II отведении >2,5 мм | Увеличение продолжительности зубца P во II отведении >0,1 сек |

| Дополнительные признаки | – отклонение электрической оси зубца Р вправо (PIII>PII>PI) – зубец Р «готической формы» | – отклонение электрической оси зубца Р влево (PI>PII>PIII) – зубец Р «двугорбый» – в V1 углубление и увеличение продолжительности отрицательной фазы зубца Р |

|

|

Диагностика гипертрофии миокарда желудочков основана на комплексном анализе большого количества амплитудно-временных параметров QRS практически во всех отведениях. Для того, чтобы выявить гипертрофию миокарда желудочков необходимо оценить наличие всех признаков гипертрофии, указанных в табл. 9, и действовать путем исключения.

Наличие двух и более основных признаков (в сочетании с дополнительными или без) является достоверным признаком гипертрофии миокарда желудочков. Во всех остальных случаях гипертрофия представляется вероятной и требует подтверждения другими методами инструментальной диагностики.

Таблица 9

Признаки гипертрофии миокарда желудочков

| Признаки | Гипертрофия правого желудочка | Гипертрофия левого желудочка | |

| Основные | Увеличение амплитуды зубца R | RV1>7 мм

| RV5-V6 > RV4 > 25 мм

|

|

| Увеличение амплитуды зубца S | SV5>5 мм

| глубокий SV1

|

| Увеличение индекса Соколова-Лайона | RV1+SV5>10,5 мм | RV5+SV2>35 мм | |

| Дополнительные | Увеличение времени внутреннего отклонения | V1>0,03 сек

| V5>0,05 сек

|

| Отклонение ЭОС | вправо (RIII>RII>RI)

| влево (RI>RII>RIII)

| |

| Смещение переходной зоны. Грудное отведение с равными амплитудами зубцов R и S (R/S = 1,0) называется переходной зоной. Чаще у здоровых людей это отведение V3. | влево (V5,6)

| вправо (V1,2)

| |

| Признаки метаболических нарушений в миокарде (отрицательный зубец T) | в правых отведениях

| в левых отведениях

| |

6) Выявить признаки очагового поражения миокарда.

Под очаговым поражением миокарда подразумевается локальное нарушение кровообращения в определенном участке сердечной мышцы с нарушением процессов деполяризации и реполяризации и проявляющееся ишемией, ишемическим повреждением, некрозом миокарда, постинфарктными изменениями.

Диагностика очаговых изменений миокарда требует анализа амплитудно-временных параметров комплекса QRST во всех 12 отведениях. Последовательность анализа ЭКГ на предмет диагностики очаговых изменений миокарда следующая:

1. Взяв в руки ЭКГ, ищите первый признак - патологический зубец Q, внимательно просматривая каждый комплекс в каждом отведении.

| 1 |

| 2 |

| 3 |

Рис. 20. Варианты зубца Q в III отведении:

1 – зубца Q нет,

2 –патологический зубец Q (комплекс QRS в форме «qr», ширина зубца Q>0,03 сек, амплитуда – >1/3 амплитуды R) ,

3 – патологический зубец Q (комплекс QRS в форме «QS», ширина зубца Q>0,03 сек, амплитуда – >1/3 амплитуды R).

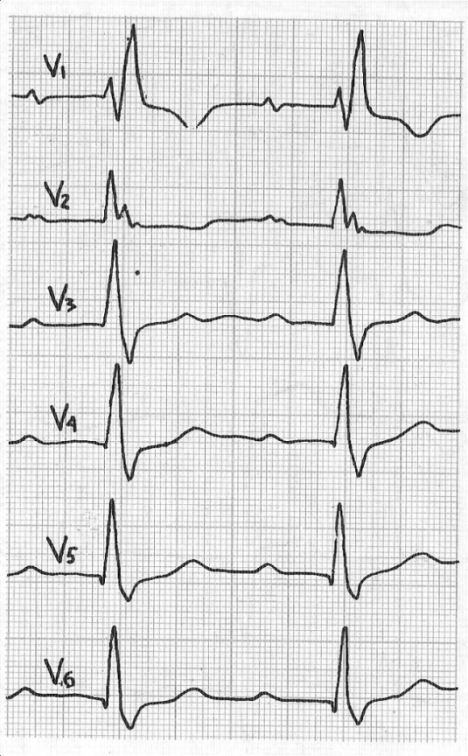

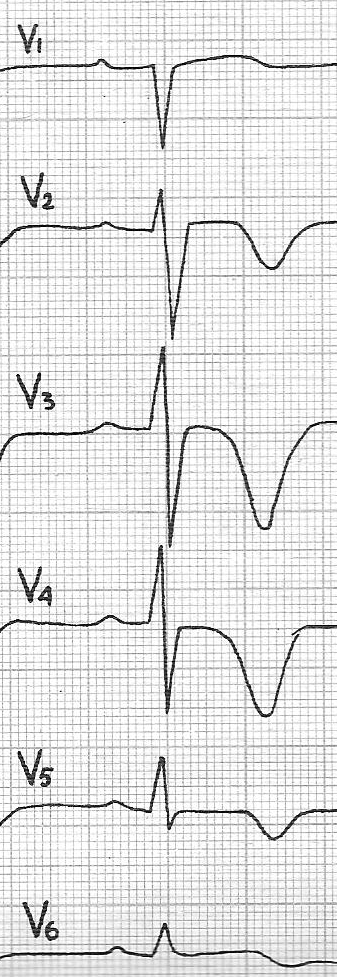

2. Повторите осмотр со вторым признаком – отсутствие или уменьшение высоты зубца R, третьим – депрессия или элевация сегмента ST, четвертым – наличие отрицательного зубца Т. Пользуясь рис. 21 и табл. 11, определите характер очагового поражения миокарда.

| 1 |

| 2 |

| 3 |

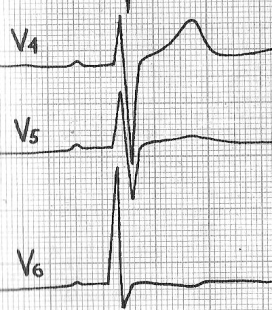

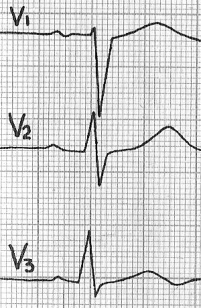

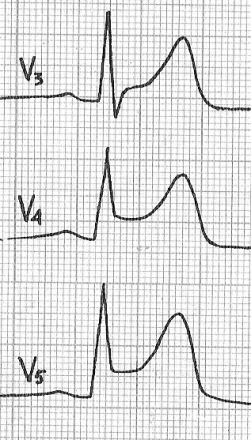

Рис. 21. Выявление признаков очагового поражения миокарда в грудных отведениях:

1 – признаков очагового поражения миокарда нет:

· зубец R нарастает от V1 к V4, уменьшается от V4 к V6

· сегмент ST - на изолинии,

· зубец Т – положительный, не «коронарный».

2 – признаки очагового поражения миокарда (субэндокардиальная ишемия):

· зубец R нарастает от V1 к V4, уменьшается от V4 к V6

· сегмент ST - на изолинии

· зубец Т – отрицательный, «коронарный»

3 – признаки очагового поражения миокарда (некроз миокарда):

· в V2-V4 зубец R не определяется,

· сегмент ST выше изолинии (элевация сегмента)

· зубец Т сливается с сегментом ST

В зависимости от локализации патологического процесса выделяют два вида ишемии и ишемического повреждения: субэндокардиальная и субэпикардиальная. Оцените форму и амплитуду зубца Т и сегмента ST во всех отведениях и сравните с данными табл. 10, определив вид ишемии и ишемического повреждения.

Таблица 10

Признаки субэндокардиальной и субэпикардиальной ишемии и ишемического повреждения миокарда

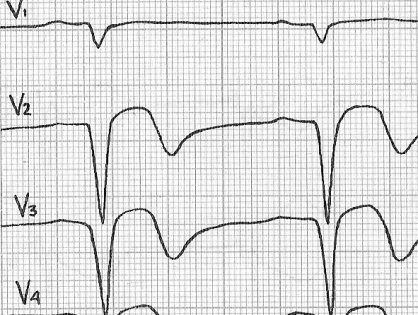

| Субэндокардиальная | Субэпикардиальная | |

| Ишемия («коронарный» зубец Т) |

|

|

| Ишемическое повреждение (депрессия или элевация сегмента ST) |

|

|

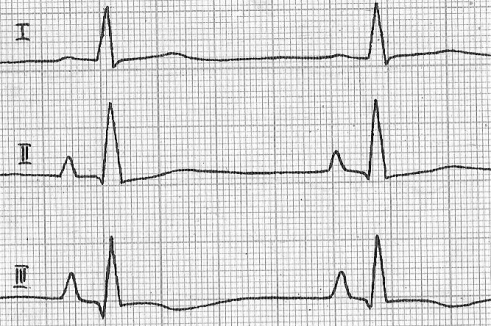

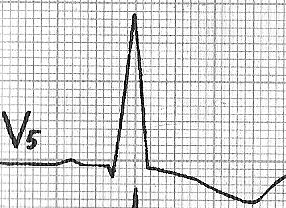

| Ишемия и ишемическое повреждение передней и боковой стенки левого желудочка |  Рис. 16. Субэндокардиальная ишемия и ишемическое повреждение.

Рис. 16. Субэндокардиальная ишемия и ишемическое повреждение.

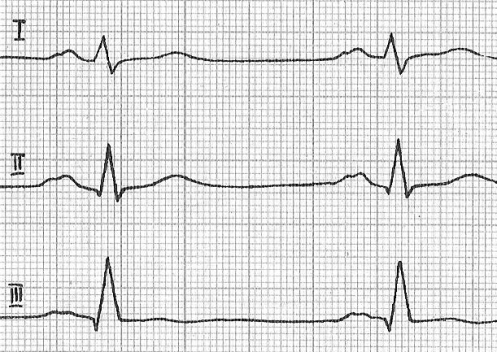

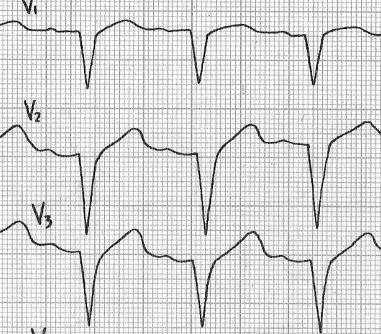

|  Рис. 17. Субэпикардиальная ишемия и ишемическое повреждение.

Рис. 17. Субэпикардиальная ишемия и ишемическое повреждение.

|

Данные о наличии изменений зубца Т и сегмента ST и виде ишемии и ишемического повреждения занесите в табл. 1.

3. Если вы нашли признаки очагового поражения миокарда, определите их локализацию по табл. 11.

Таблица 11

Локализация очаговых изменений миокарда желудочков

| Область локализации | Отведения | |

| 1. | Передне-перегородочная | V1-3 |

| 2. | Передне-верхушечная | V1-4 |

| 3. | Передне-боковая | V1-6 |

| 4. | Задняя стенка ЛЖ | II, III, aVF |

| 5. | Боковая | I, II, aVL, V5-6 |

| 6. | Задне-боковая | III, II, aVF, V5-6 |

4. Анализ ЭКГ в динамике позволяет определить стадию инфаркта миокарда: острейшая, острая, подострая, рубцовая. Определите стадию инфаркта миокарда по отношению сегмента S-Т к изолинии и визуализации отрицательного зубца Т (табл. 12).

Таблица 12

Стадии крупноочагового инфаркта миокарда

| Стадии инфаркта миокарда | Признаки |

| Острейшая (до 2 часов) | Регистрируются признаки ишемического повреждения в соответствующей зоне |

| Острая (от 2 часов до 2 суток) |

|

| Подострая (от 2 суток до 2 недель) |

|

| Рубцовая (от 2 недель до 2 мес) |

|

5. Определите глубину поражения миокарда по табл. 13.

Таблица 13

Дифференциальная диагностика между крупноочаговым и мелкоочаговым инфарктом миокарда

| ЭКГ признаки инфаркта миокарда | Крупноочаговый | Мелкоочаговый |

| Патологический зубец Q | Имеется | Нет |

| Зубец R | Исчезает или значительно уменьшается по амплитуде | Не изменен |

| Элевация или депрессия сегмента ST | Есть | Есть |

| Отрицательный зубец T | Есть | Есть |

Таким образом, при наличии признаков ишемии и ишемического повреждения миокарда на ЭКГ в виде элевации или депрессии сегмента ST и отрицательного зубца Т, при отсутствии изменений со стороны зубцов Q и R, должно возникнуть подозрение на мелкоочаговый инфаркт миокарда. Диагноз требует подтверждения клинической картиной (клиника ангинозного статуса) и положительными лабораторными признаками повреждения миокарда (тропонины, МВ-КФК).

6. Если поиск прошел успешно, сформулируйте ЗАКЛЮЧЕНИЕ, например, «подострая стадия крупноочагового инфаркта миокарда боковой стенки левого желудочка».

7) Выявить признаки диффузного поражения миокарда.

Диффузные изменения миокарда – это сочетание неспецифических ЭКГ-изменений, в основном, реполяризации, связанных с нарушением трофики миокарда и обусловленных расстройством нейроэндокринной регуляции, нарушением метаболизма, электролитным дисбалансом, физической нагрузкой, а также применением некоторых лекарственных препаратов. ЭКГ признаки диффузного поражения миокарда:

– сниженный вольтаж (<0,5 мВ) зубцов ЭКГ в отведениях от конечностей и в грудных отведениях (более, чем в 3-х), если только причиной его не являются экстракардиальные факторы;

– изменение величины или знака соотношения зубцов комплекса QRS и зубца Т;

– появление отрицательных, уплощенных, двухфазных зубцов Т, их укорочение или уширение;

– изменение длительности интервала Q-T (укорочение или удлинение) по сравнению с расчетной нормой

– появление зубцов U.

Некоторые, наиболее часто встречающиеся варианты синдрома диффузных изменений миокарда представлены в табл. 14.

Таблица 14

ЭКГ-признаки электролитных нарушений

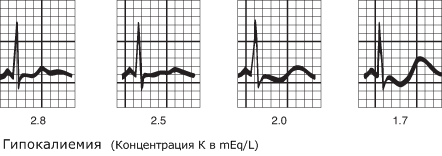

| Нарушения электролитного обмена | ЭКГ признаки |

| Гипокалиемия | – депрессия сегмента SТ

– сглаженный, отрицательный или двухфазный (-+) зубец Т

– увеличение зубца U

– увеличение длительности интервала QТ

– увеличение амплитуды зубца P (pseudo P-pulmonale)

– нарушения сердечного ритма

|

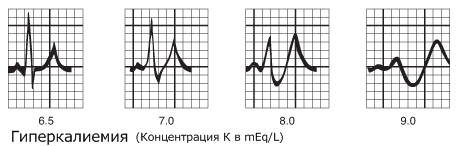

| Гиперкалиемия | – высокие, узкие и заостренные положительные зубцы Т

– постепенное укорочение интервала QТ

– нарушения проводимости

– синусовая брадикардия

– уменьшение амплитуды зубца P

– расширение комплекса QRS

|

| Гипокальциемия | – прогрессирующее удлинение интервала QТ – удлинение и депрессия сегмента ST – снижение амплитуды или отрицательный зубец T – укорочение интервала РQ – экстрасистолия – зубец U наслаивается на T, образуя комбинированный зубец TU (Хегглин) |

| Гиперкальциемия | – укорочение интервала QТ – сглаженный, двухфазный или отрицательный зубец T – склонность к синусовой брадикардии – замедление АВ проводимости – вероятно возникновение мерцательной аритмии – возможна элевация сегмента ST, имитирующая острый инфаркт миокарда |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Параметры ЭКГ здорового человека

1. Ритм: синусовый

2. Частота: 60-90 уд/мин

3. Электрическая ось: между -30 и +90 градусов

4. Морфология зубца P:

– амплитуда не более 2,5 мм

– продолжительность <0,12 с (120 мс)

– положительный в отведениях II и AVF, и большей частью в I; в отведениях III и AVL может быть положительным, двухфазным, отрицательным

– амплитуда зубца Р в отведениях II, III, AVF должна быть меньше амплитуды зубца Т в этих же отведениях

– в отведении aVR зубец Р отрицательный, комплекс QRS ориентирован вниз от изоэлектрической линии

– может иметь зазубрину на вершине, но расстояние между зазубринами не должно превышать 0,02 сек

5. Морфология интервала PQ:

– продолжительность 0,12 - 0,20 сек, постоянная

– индекс Макруза = продолжительность зубца Р в сек / продолжительность интервала PQ в сек. В норме индекс равен 1,1-1,6.

6. Морфология комплекса QRS:

– продолжительность комплекса 0,06 - 0,10 сек

– амплитуда комплекса 5-22 мм в стандартных и усиленных отведениях от конечностей, 8-25 мм в грудных отведениях, зубец R заостренный, без расщепления

– зубец Q обязательно должен быть в V4-6, не должно быть в V1-3

– продолжительность зубца Q 0,02 - 0,04 сек

– амплитуда зубца Q больше или равна 1/4 амплитуды зубца R, но меньше 2 мм (в III отведении зубец Q может быть больше 6 мм!)

– зубец R может отсутствовать в отведениях AVR, AVL

– амплитуда зубца S в отведении V1-2 - максимальна, а в V5-6 – минимальна, обычно не превышает 20 мм

7. Морфология сегмента ST:

– должен быть на изолинии. В отведениях от конечностей и левых грудных отведениях в норме встречается смещение сегмента S-T вниз и вверх от изолинии на расстояние не более 0,5 мм. В правых грудных отведениях допускается смещение его вверх не более чем на 2 мм (особенно при высоких зубцах Т в этих же отведениях). Смещения вниз сегмента S-T в левых грудных отведениях в норме не бывает.

8. Морфология зубца Т:

– должен быть положительным в отведениях I, II, AVF

– амплитуда в I отведении должна превышать амплитуду в III отведении

– амплитуда в усиленных от конечностей отведениях 3-6 мм

– продолжительность 0,10 - 0,25 сек

– может быть отрицательным в отведении V1

– амплитуда V4>V3>V2>V1

– зубцы T должны быть конкордантны комплексу QRS, т.е. направлен в ту же сторону, что и зубец R и быть не менее 1/3 высоты зубца R

9. Морфология интервала QТ:

– продолжительность 0,35 - 0,44 сек. Должную величину можно рассчитать по формуле Базета: Q-T = к*R-R, где к - коэффициент равный 0,37 для мужчин и 0,40 для женщин; R-R - длительность одного сердечного цикла в секундах. Должную Q-T, соответствующую данной частоте сердечных сокращений и полу пациента, можно установить по специальной номограмме.

10. ЭКГ не должна иметь изменений по сравнению с предыдущими записями

Критерии нормальности ЭКГ во многом условны.

Вариантами нормы могут являться:

1. незначительные замедления AV проводимости

2. физиологическая элевация ST

3. неполная блокада правой ножки пучка Гиса

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Словарь электрокардиографических терминов

| Термин | Определение понятия |

| Дискордантность | разнонаправленность (например, зубца R и зубца Т) |

| Конкордантность | однонаправленность (например, зубца R и зубца Т) |

| Эктопический | возникший вне синусового узла, в клетках проводящей системы или в мышечных клетках, приобретающих функции пейсмекера (водителя ритма) |

| Пассивный гетеротопный автоматизм | Если активность синусового узла полностью подавлена, а также при полном перерыве проводимости на том или ином уровне роль водителя ритма принимает на себя один из очагов автоматизма низшего порядка, чаще всего атриовентрикулярный узел (узел Ашоффа - Тавара). |

| Активный гетеротопный автоматизм | Появлением в миокарде очага с патологической частотой импульсации, но и наличием нарушений проводимости, а также рефрактерности, что и приводит к возникновению циркуляции волны возбуждения. |

| Выскакивающие импульсы | Если автоматизм синусового узла снижается периодически (напр., при синоаурикулярной блокаде), может наступить момент, когда частота импульсации синусового узла станет ниже, чем импульсация в области атриовентрикулярного узла. Тогда на фоне синусового ритма появляется единичный узловой импульс, отличающийся от узловой экстрасистолы только тем, что ему предшествует на ЭКГ не укороченная, а удлиненная диастолическая пауза. |

| Реципрокные ритмы (эхо-ритмы, возвратные, взаимообратные ритмы) | Один и тот же импульс в результате наличия в атриовентрикулярном узле патологической ретроградной проводимости возвращается к тому отделу сердца, в котором возник, и вызывает его повторное возбуждение. |

Тестовые задания для самоподготовки

I. Как изменяется амплитуда зубца R в грудных отведениях у здорового человека?

A. Нарастает постепенно с V1 дo V6.

B. Не нарастает с V1 по V4, а увеличивается в V5, V6.

C. Нарастает с V1 по V2, затем резко снижается в V3-4 и увеличивается в V5-6.

D. Зубец R увеличивается от V1 к V4, а затем несколько уменьшается в V5 и V6.

E. Зубец R отсутствует в V1-V2, затем постепенно увеличивается к V5 и уменьшается в V6.

II. Перечислите критерии синусового ритма:

A. Наличие положительных зубцов Р в отведениях I, II, аVF, V2-V6.

B. Зубец Р расположен перед QRS с интервалом P-Q не менее 0,10 сек.

C. Отрицательный зубец Р аVR.

D. Двухфазный (+ -) зубец Р V1.

E. Все перечисленные.

III. Характерными ЭКГ-признаками предсердной экстрасистолии являются:

A. Преждевременное внеочередное появление P'QRST.

B. Деформация или изменение полярности зубца Р' экстрасистолы.

C. Наличие после предсердной экстрасистолы неполной компенсаторной паузы.

D. Суправентрикулярная форма QRST экстрасистолического комплекса.

E. Все перечисленные.