2. Попов К. Зыряне и зырянский край.- ИОЛЕАЭ, 1874, т. 13, вып. 2, с. 71.

3. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 29.

4. В дальнейшем коми в отличие от «коми-пермяки».

5. Повесть Временных лет. М.; Л., 1950, с. 13.

6. Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. М., 1951, с. 49.

7. Епифаний Премудрый. Житие святого Стефана, епископа Пермского. СПб., 1897.

8. Флетчер Д. О государстве русском. СПб., 1905. с. 11.

9. Гофман Э. Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой. СПб., 1853-1856. Т. 1, 2; Шрепк А. Путешествие к северо-востоку Европейской России через тундры самоедов к северным Уральским горам. СПб., 1855.

10. Латкин В. Н. Дневник во время путешествий на Печору 1840 и 1843 гг. - ЗРГО, 1853, кн. 7.

11. Сонни К. М. Об охоте зырян.—ЛЖ, 1840, ч. 4; Михайлов М. И. Промыслы зырян Усть-Сысольского и Яренского уездов Вологодской губерпии.-ЖМВД, 1851, кн. 4, ч. 33-34; Аврамов В. Жители Яренского уезда и их хозяйственный быт - ВГВ, 1859. № 31, 34, 35; Ежов Ф. Е. Заметки и воспоминания заезжего о зырянах.- Вят. ГВ, 1857, № 30, 41; Иваненко П. Охота как промысел в Яренском и Сольвычегодском уездах Вологодской губернии.- ЛЖ, 1877, ч. 5.

12. Максимов С. В. Год на севере. М., 1890; Круглое А. В. В северных лесах. М., 1908; Он же. Лесные люди. М., 1910; Засодимский (Во.гогдин) П. В. Лесное царство.- Слово, 1878, сентябрь - октябрь — поябрь.

913. Арсеньев Ф. А. Зыряне и их охотничьи промыслы. М., 1873; Он же. Рыбная ловля у зырян. Нижний Новгород, 1875.

14. Варпаховский //. А. Рыбный промысел в среднем течении п. Печопы СПб., 1900. . ,

15. Русанов В. А. Очерк промыслов по Усть Сысольскому уезду.-В кн.: Русапов В. А. Статьи, лекции и письма. М.; Л., 1945.

16. Жаков К. Ф. Этнологический очерк зырян —ЖС, 1901, вып. 1; Налимов В. П. Загробный мир по верованиям зырян.- ЭО, 1907, т. 72, № 12: Сорокин П. А. Пережитки анимизма у зырян.- ИАОИРС, 1910, № 20-и др.

17. Жаков К. Ф. Ядыческое миросозерцание зырян.- НО, 1901. № 3, с. 70.

18. Роков-РисНз О. Я. УоИсмНсЫнпя аег Копн (вуфпеп). Виаарез1, 1951; тиктапп У. ЗуцашвсЬе УаШвахспШпе.— МЗЕОи, 1916, В. 38.

19. 81ге1шз П. Т. Шег (Не ЗрегПзспеге! ЬеМеп Ппшзсп-и^пзспеп УоНсегп. НеЫп^Гогз, 1906; Ыет. ОЪег але рптШуеп \УоЬпши1еп аег ГшшасЬ ипа оЬ-и^пвсЬеп УоШегп - РОТ, 1907. В. VII, Н. 1-3; Ыет. Таг! ипа ПвсЬе- ге1 ш Рт1апа. ВеаНп; Ье\ргщ, 1933.

20. Сидоров А. С. Следы тотемистических представлений в мировоззрении зырян.- КМ, 1924, № 12; Он же. Пережитки культа промысловых животных у охотников комн.- КМ, 1926, № 5; Он же. Знахарство, колдовство и порча у народа коми. Л., 1928.

21. Жеребцов Л. //. Этнографические исследования на Европейском Северо-Востоке СССР.- НД, 1975, вып. 18.

22. Конаков Н. Д. Снаряжение коми охотника.- ВК, 1978, № 8. На коми яз.; Он же. Охотничьи артели у коми.- В кн.: Традиционная культура и быт народа коми. Сыктывкар, 1978; Он же. Охотничье право собственности и охотничья мораль у комн.- Там же; Он же. Не забывать хорошие обычаи-ОИОХ, 1978. № 12; Он же. О пережитках культа духов-хозяев в промысловой среде.- В кн.: Вопросы финноугроведения. Сыктывкар. 1979; Он же. Водные средства сообщения народа комн.- НД, 1979, вып. 45; Он же. Присваивающие отрасли хозяйства коми в конце XIX-начале XX в.- В кн.: Вопросы социально-экономической истории Коми края. Сыктывкар, 1980.

23. Верхне-Вычегодская экспедиция.—ТСЭ, 1932, вып. 1.

Глава первая

! ПРИСВАИВАЮЩИЕ ОТРАСЛИ

ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА КОМИ

Присваивающие формы ведения хозяйства, к которым в первую очередь относятся охота и рыболовство, были присущи всем без исключения народам па ранних стадиях их существования. С ростом производительных сил роль добывающих промыслов у большинства народов уступала главенствующее положение производящим формам: земледелию и скотоводству. У народа коми в силу ряда причин развитие производящих форм сопровождалось сохранением существенного значения охоты и рыболовства на протяжении почти всей истории, вплоть до недавнего времени.

Основными факторами формирования системы традиционного природопользования являются уровень социально-экономического развития и природные условия среды обитания. Сохранявшаяся у коми вплоть до начала XX в. специфическая модель комплексного присвапвающе-производящего хозяйства, сочетавшего земледелие и скотоводство с охотой, рыболовством и домашними ремеслами, в прошлом была типичной для оседлого населения практически всей таежной зоны Северо-Восточной Европы. Данная модель оказалась наиболее жизнеспособной, обладающей наилучшими адаптационными возможностями в период освоения (понимая под этим процесс создания постоянных поселений) обширной территории Русского Севера с его суровым климатом и малоплодородными почвами.

Коми население не было аборигенным на данной территории, а появилось где-то на рубеже I и II тысячелетий н. э. из Прикамья. Как свидетельствуют археологические, этнографические и лингвистические данные, комплексный тип присваивающе-производящего хозяйства в Коми крае сложился еще до его включения в состав Русского централизованного государства. Население, непосредственно предшествовавшее летописной Перми Вычегодской и оставившее памятники ванвиздинской культуры (IV—VIII вв. н. э.), принадлежало к более древнему на данной территории хозяйственно-культурному типу охотников и рыболовов тайги [1]. Ванвиздинцы вели полуоседлый образ жизни, базировавшийся на развитом промысловом хозяйстве. Приемы охоты и рыболовства в результате распространения металлических орудий труда были достаточно совершенны, хотя для обработки шкур еще использовались грубые массивные кремневые скребки.

В результате анализа костного материала, найденного при раскопках ванвиздинских поселений, можно прийти к выводу, что охота у них имела как мясное, так и пушное направление. Так, например, на стоянках Вис II и Кузьвомын были найдены кости бобра, куницы, северного оленя, бурого медведя, лося, соболя, выдры, лисицы, волка, белки, зайца (в порядке убывания количества определенных особей). Из птиц в фаунистическом комплексе ванвиздинского времени преобладали: глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, дикая утка, гусь и лебедь. Остатков водоплавающей дичи больше, чем боровой. Находки костей единичных особей домашних животных — лошади, коровы и овцы или козы—свидетельствуют о зарождении животноводства [2]. К основным орудиям охоты у ванвиздинцев относились копье, лук и стрелы с наконечниками различной конфигурации из железа и кости, возможно, была праща. Находка во II Висском торфянике полоза от копыльных саней предполагает их использование при дальней охоте. Средством передвижения охотников зимой служили лыжи. К рыболовному инвентарю принадлежали металлические крючки из железа, бронзы и латуни, а также крючки из отрезков веток с сучком под острым углом, костяные жерлицы, гарпуны с костяным наконечником, сети, от которых были найдены поплавки н каменные грузила, ловушки типа верш. Широка практиковалось запорное рыболовство [3].

У коми переселенцев была более совершенная система традиционного природопользования и выработанная на ее основе модель хозяйства. В Прикамье к началу Родановской культуры (IX—XV вв.), т. е. ко времени переселения коми в Вычегодский бассейн, скотоводство, охота и земледелие уже имели примерно одинаковый удельный вес в хозяйстве [4]. Адаптация к новым природным условиям у пермских групп происходила в основном за счет приспособления к ним традиционной культуры. Какую-то роль, видимо, сыграло и поглощение коми в ходе этнической истории ранних засельников этой территории, предположительно западнофинских, а возможно, п угорских племен. Выделить приобретенные в результате ассимиляционных процессов компоненты культуры в настоящее время крайне трудно, но можно предположить, что они внесли определенный вклад в формирование культуры промыслового населения коми.

Эпоха позднего средневековья на территории Коми края изучена еще недостаточно. Судя по археологическим материалам, комплексное хозяйство Перми Вычегодской было в этот период преимущественно экстенсивным, хотя появление в XII в. пахотных орудий позволило частично перейти от подсеки к перелогу. Существенное место в хозяйственной жизни занимала торговля. Об этом свидетельствуют как привозные украшения, так и найденные в могильниках западноевропейские и среднеазиатские монеты. Согласно вещественным находкам в развитии торговли Перми Вычегодской существовало два этапа. На первом из них (X—XI вв.) преобладали связи с Прибалтикой и Поволжьем, на втором (с XII в.) — господствовали славянские вещи [5]. Учнтывая местную специфику, следует отметить, что преобладающим предметом обмена со стороны древних коми была пушнина.

Победа Москвы в борьбе с Великим Новгородом и включение его в 1478* г. в состав Русского государства ознаменовали собой и вхождение в состав Русского централизованного государства территории Коми края. Уже в 1481 г. Иваном Гаврнловым была произведена перепись Вычегодско-Вымских земель, а в 1485 г. Иваном III жителям Перми Вычегодской была выдана жалованная грамота «на владение реками, озерами и угодиями, которыми владели их деды и отцы» и назначены «государевы дани... за соболи и за белку, п за бобровые гоны, и за рыбную ловлю, и за кречати садобища... с лука по соболю. А не будет соболь, ино за соболь четыре гривна» [6]. Количество луков (хозяйств), облагаемых данью, позволяет судить как о территории расселения народа коми в конце XV в., так и о его численном составе: на Вычегде— 438 луков, Вымн — 367, Вишере — 228, Сысоле — 536, Верхней Сысоле (Ужговские земли) — 92 лука [7].

До начала освоения Коми края торговые и культурные связи коми с русскими носили спорадический характер, но с присоединением к Московскому государству постепенно наладился достаточно тесный экономический и культурный контакт. В обмен за пушнину стали поступать соль, лен, конопля, железные изделия. С пушниной связаны первые шаги коми торгового капитала. Пушнина, добываемая на охоте, сбывалась главным образом на рынках Устюга и Сольвычегодска. Кроме того, с XVI в. коми играли роль торговых посредников с населением Западной Сибири [8]. Замена примитивных орудий более совершенными повысила производительность земледелия. Тем не менее и в XVI в. основу питания составляют продукты натурального рыболовства ц мясной охоты, а «хлеб употребляется весьма редко» [9]. Во второй половине XVI в. зарождающийся всероссийский рынок и увеличившийся спрос на пушнину вызвали усиление русского продвижения на восток, а так как известные в то время пути в Сибирь через Уральский хребет проходили по территории Коми края, то коми население оказалось вовлеченным в пушную торговлю особенно тесно. Промысел пушного зверя, окончательно приобретший товарный характер с установлением регулярной рыночной связи, вышел в экономике на первый план. В связи с возможностью реализации продуктов промысла на близлежащих рынках рыболовный промысел у коми также постепенно превращался из индивидуального рыболовства в системе замкнутого хозяйства в мелкотоварное производство. Развитие товарных связей повлекло за собой более широкое использование производительных сил края и в то же время поставило коми население в сильную зависимость от результатов добывающих промыслов.

Одновременно активизировались этнокультурные контакты коми н северорусского населения. Хронологически близкое начало освоения территории таежного Европейского Севера, общая историческая судьба и нивелирующиеся различия в уровне развития производительных сил были причиной большого сходства в культурно-хозяйственном укладе обоих народов. Доминирование русской культуры естественно имело место в силу того, что социально-экономическое развитие Коми края на протяжении всей его истории все же отставало по темпам от европейской части царской России. В результате коми-русских этноконтактов произошел ряд прямых заимствований культурных явлений. Данные заимствования коснулись таких элементов культуры, как одежда, жилище, отдельные предметы и орудия, производственные навыки и т. д. Тем не менее за почти тысячелетний период со времени появления предков коми в бассейне Вычегды и отделения их от предков коми-пермяков материальная и духовная культура обоих народов не утратила общих традиционных черт, что свидетельствовало о ее стабильности. В то же время за этот период на Европейском Северо-Востоке сформировалась территориальная историко-культурная общность (историко-этнографиче-ская область) — хозяйственно-культурный ареал с характерным типом присваивающе-производящего хозяйства. Основную системообразующую роль играл тип традиционного хозяйства, выработанный на основе сложившейся системы природопользования. Этнокультурные контакты способствовали диффузионному распространению основных производственных идей и хозяйственных навыков, в результате чего они в значительной мере унифицировались, что, впрочем, не исключало локальных различий в конкретной форме отдельных предметов и орудий. В XVI—XVII вв. данная этнографическая область включала в себя значительную часть таежной зоны Европейского Северо-Востока, но она уже начала интенсивно сокращаться.

Отличительной чертой комплексного присваивающе-производящего хозяйства является необходимость наличия резервной территории освоения, без которой его экстенсивные отрасли не способны обеспечить абсолютный прирост населения. Основной причиной кризиса этой системы хозяйства на Европейском Северо-Востоке послужило сокращение площади, пригодной к освоению, в зоне максимального для нее экологического благополучия. В первую очередь кризис выражался в падении рентабельности охотничьего и рыболовного промысла в виду резкого сокращения популяций зверя, птицы и рыбы в результате усиленного промысла. С увеличением феодального гнета возрастающая потребность в денежных средствах в наиболее рано обжитых районах с наибольшей плотностью населения уже не могла быть удовлетворена за счет товарной продукции присваивающих отраслей. С другой стороны, «увеличение плотности населения толкало на расширение запашки, но рутинное средневековое земледелие не могло заметно расширяться в условиях плохой земли и обилия лесов и болот» [10]. Нарушение сбалансированности отдельных элементов хозяйственного комплекса вынуждало к изменению системы природопользования, в основном за счет интенсификации производящих отраслей и замены присваивающих вновь возникающими промыслами. Указанная тенденция была характерна и для Коми края. Но наличие большого количества еще не освоенных земель послужило причиной того, что процесс вытеснения присваивающихся отраслей из хозяйственного комплекса протекал у коми менее интенсивно, а уже изживавшая себя на смежной территории Русского Севера система природопользования продолжала функционировать па вновь осваиваемых землях Коми края.

Обратно пропорциональная зависимость динамики развития присваивающих отраслей хозяйства коми и динамики естественного прироста населения существовала уже в начале XVII в. Так, в 1608 г. население Сысолы численно превышало население Удорского края в 1,8 раза, а население Выми и Вишеры в 1,6 раза, в то время как территории этих районов в принципе адекватны. Обеспеченность основными промысловыми орудиями — слопцами в сысольских хозяйствах была соответственно в 4,1 и 2,1 раза меньше [И]. Слопцы служили для добычи дичи, которая в основном шла на внутрихозяйственное использование, поэтому данные о ее количестве могут свидетельствовать лишь о значении мясной охоты. Но снижение роли продукции охоты в пищевом рационе могло компенсироваться лишь более высокой продуктивностью сельского хозяйства либо более высоким выходом товарной продукции. Рост производительных сил в земледелии не успевал за естественным приростом населения. Хлеба не хватало даже в южных, наиболее плодородных районах. Проезжавший в середине XVII в. через Коми край в ссылку в Сибирь Адам Каменский отмечал, что у коми «поля мало что имеют», а потому милостыню пленным они давали «больше всего рыбой, так как хлеба у самих мало» [12]. Поскольку пушная охота поставляла основной товарный продукт, возможность сбалансировать крестьянский бюджет в основном ложилась на нее. Одновременно к активизации пушной охоты принуждала экономическая политика государства: в течение XVII в. на севере все натуральные сборы были постепенно заменены денежными; учитывая слабое развитие сельского хозяйства, налог взымался не по размеру пашенных земель, а подворно.

Общее количество пушнины, поступающей в XVII в. из Коми края, определить по годам и в целом за столетие затруднительно. Тем не менее представление о размерах пушной торговли в XVII в. дают сведения в сохранившихся таможенных книгах. Так, например, только лишь один торговец пушниной В. Ф. Гусельников в 1652—1653 гг. предъявил в Устюжской таможне на продажу 1067 соболей «сысольских», 148 пупков собольих *, 137 куниц и 99 соболей «сургутских», купленных у сысольских промышленников [13]. Устюжанин Иван Матвеев совершил с 28 декабря 1679 г. по 17 июля 1680 г. четыре поездки на Сысолу и вывез оттуда в общей сложности 15 240 шкурок белки, 124—

* Пупки собольи - менее ценная часть, брюшко, отделенное от хребтовой части, н хвосты собольи продавались отдельно.зайца, 463 — горностая, 31 — норки, 6 — выдры, 3 — куницы, 20 лап росомахи и шкуру лося [14]. Крупные партии пушнины продолжали поступать из Коми края и в конце XVII в. Так, например, за зиму 1684—1685 гг. Кирилл Павлов и Сидор Федоров закупили на Вишере 2200 белок, «полтретья сорока горносталей, 200 заячип чистых и серых, 10 норок, одна недолиска»; Леонтий Давыдов — 2000 «белок чистых» «и пошел тот товар к Москве»; лалетин Важен Коловкин на 70 р. купил 3000 белок, 280 горностаев, 36 куниц, 2 лисицы [15]. Наряду с иногородними скупщиками в таможенных книгах XVII в. часто фигурируют скупщики, выдвинувшиеся из среды местного крестьянства. Так, зимой 1633 г. лузенин Афанаспй Симонов продал в Устюге 3500 белок, 2 выдры, 20 норок. 13 декабря 1634 г. крестьянин Лузской Пермцы С. Смирнов привез в Устюг для продажи 5 тыс. белок. В 1646 г. сысолец П. Комаров явил на продажу в Устюге 80 сысольских соболей, 120 собольих пупков, 200 собольих хвостов [16].

Добыча пушных зверей в размерах, превышающих их прирост, в первую очередь сказалась на поголовье наиболее ценных пород. Леса на Сысоле были в XVII в. уже единственным районом Поморья, где добывали соболя [17]. Его перепромысел диктовался конъюнктурой рынка, а отлов даже 40—45% всего осеннего поголовья соболя приводит к сокращению популяции через 18—20 лет до 2—3% первоначального запаса [18]. Уже в 1679 г. в соль-вычегодских и Устюжских таможенных книгах отмечено всего 477 сысольских соболей [19], в дальнейшем добыча соболя неуклонно падала. Аналогично обстояло дело с добычей бобра. Товарная продукция рыболовного промысла могла лишь в некоторой мере компенсировать падение доходности пушной охоты, хотя таможенные книги XVII в. регулярно фиксируют поступление с Сысолы и Вычегды рыбы в соленом и сушеном виде.

Первым проявлением надвигающегося кризиса в крестьянском хозяйстве коми было резкое увеличение миграционных процессов к середине XVII в. По данным переписи 1608 г., из жителей Коми края в Сибирь переселилось 48 человек, а к 1646 г. отход в Сибирь коми населения достигал уже 10% (за 14 лет покинули родные места 762 человека). Особенно много ушло из вымскпх сел —до 36,5% населения [20]. Наблюдавшийся в 30—40-х годах XVII в. наивысший подъем сибирских собольих промыслов в условиях существенного уменьшения количества зверя ценных пушных пород в Коми крае повлек за собой временную переориентацию и большей части оставшегося промыслового населения на охоту за «Камнем». Из ушедших в Сибирь часть оседала там на постоянное жительство, многие же через несколько лет возвращались обратно. Так, в 1636 г. через Верхотурье и Березов в Сибирь проехало 108 промысловиков коми. В этом же году через Обдорскую заставу возвращалось с сибирских промыслов 44 коми промысловика [21]. Окончание сибирского «пушного бума» знаменовало собой начало активного освоения территории

севера Коми края. Данный процесс происходил как в широтном направлении (освоение притоков и верхнего течения Вычегды), так и в меридианальном (заселение Печоры). В 1646 г. перепись отметила семь новых поселений на Верхней Вычегде, а к 1720 г. их число уже превышало несколько десятков [22]. В 1674 г. появился починок Кузьминский (основа с. Троицко-Печорска) — первый коми населенный пункт на Верхней Печоре, вслед за которым в 1719 г. возник Савппобор, в 1743 г.— Пырединская, Скаляб и Кодач, затем Сойва, Покча, Подчерье, Шугор, Усть-Сопляс, Овининская, Евтюгннская и Позориха (Даниловка) [23]. В 1787 г. на Верхней Печоре в вышеперечисленных деревнях проживало уже 1047 душ. Основная масса переселенцев на Печору была из бассейна Вычегды, больше всего из сысольских селений [24]. Активизация процессов расселения вела к ускорению эволюции сложившихся традиций в трудовых процессах и быту, поскольку они переставали удовлетворять в изменившихся климатических и ландшафтных условиях. Одновременно возрастала роль прямого заимствования культурных явлений, особенно при резкой смене хозяйственного уклада. У сравнительно рано переселившихся (в конце XVI в.) в бассейн Печоры коми-ижемцев заимствования охватывают целые отрасли хозяйства (оленеводство) с полным совпадением как отдельных элементов, так и терминологии [25]. Причем в данном случае заимствования происходили не путем ассимиляции (а следовательно, взаимослияния культур) и не по причине более низкого уровня развития хозяйственно-бытового и социально-экономического уклада (чем объясняется большая часть ранних заимствований от русских), а вытекали из неприспособленности коми переселенцев к резко изменившейся экологической среде. В данном случае проще оказалось перенять трудовые навыки и отдельные элементы культуры аборигенного населения данной экологической ниши (ненцев), чем идти по пути постепенного приспособления своей традиционной культуры к новой природной среде.

В то же время инфильтрационное освоение территории Верхней Вычегды и ее притоков, а затем и Верхней Печоры в основном за счет создания поселений на территории промыслового освоения (охотничьи и рыболовные угодья) вело лишь к постепенному изменению места в общем хозяйственном комплексе отдельных отраслей, но мало затрагивало сложившуюся культуру народа коми. Сохранялись без существенных изменений одежда, трудовые навыки и т. д., исключая лишь локальные экстерриториальные особенности, если переселенцы были из разных мест. Таким образом, сохранялся хозяйственно-культурный комплекс, выработанный в местности первоначального освоения. Но необходимо учитывать, что процесс вторичпого расселения коми, понимая под первоначальным их переселение из бассейна Камы, во всех случаях шел по пути освоения земель, все менее пригодных к земледелию. Поэтому значение в хозяйственной деятельности добывающих промыслов на вновь освоенных землях превалировало над земледельческой деятельностью. Жители вновь основанных селений, как правило, первоначально занимались исключительно промысловой деятельностью и лишь в дальнейшем по мере возможности начинали совмещать охоту и рыболовство с земледелием. На преобладающее значение добывающих промыслов во вновь заселенных верхневычегодских и печорских волостях указывают, в частности, цены на пахотную землю н сенокосы, которые были ниже в 5—10 раз, чем в земледельческих районах [26]. Для успешного выхода продуктов промысла на рынки сбыта большое значение имели пути сообщения с торговыми центрами. Поэтому расселение шло по берегам основных водных артерий Коми края — Вычегде и Печоре, подтверждая этим процессом слова Маркса, что переселенцы «ищут не самый плодородный район, а лучше всего расположенный район, в пределах же этого последнего, естественно,— при прочих равных условиях местоположения — ту землю, которая является наиболее плодородной)} [27].

Расширение промысловой территории за счет вновь освоенных земель, высокая роль добывающих промыслов в процессе адаптации к новым природным условиям при продвижении на север таежной зоны способствовали сохранению значения традиционных форм природопользования в хозяйственной жизни коми в целом. Но в южной, наиболее густо заселенной преимущественно земледельческой части Коми края традиционный опыт природопользования уже не мог обеспечить значительную часть населения.

Крестьянские хозяйства юго-западных земледельческих районов в XVIII в. в качестве основного источника платежа податей по-прежнему использовали охоту и рыболовство. Оскудение фауны и увеличение населения ставили крестьянство в бедственное положение. В наказах в Екатерининскую законодательную комиссию в 1767 г. крестьяне Усть-Вымской волости жалуются, что вследствие упадка пушного промысла они имеют платежные недоимки: «Прежние годы многие крестьяне звериных промыслов имели: белкою, горностаем и зайцем, тем подушные деньги платили, а нынешние годы крестьяне в промыслу, за умалением зверей белки, горностаю и зайцев, весьма находятся малое число и то не всегодно. А других зверей в нашей волости никаких в промысле не имеется, от чего пришли и наипаче в крайнюю скудность». Об этом же говорят наказы крестьян других волостей [28]. Упадок добывающих промыслов в земледельческих районах способствовал постепенному увеличению отхода населения на заработки, создавая новые отхожие промыслы. В конце XVIII в. крестьяне коми из южных районов отправлялись на заработки на серебряные рудники в Усольском уезде, на пермские заводы Походяшина, уральские заводы Осокина и других [29].

Несмотря на упадок добывающих промыслов в южных районах, Коми край в XVIII —начале XIX в. продолжал играть роль поставщика мехов для внутренних и внешних рынков России. Основная часть пушнины проходила через руки местных купцов выделившихся из среды скупщиков. О размерах производимых ими операций наглядно свидетельствует список товаров, сгоревших при нападении на дом Сухановых в Усть-Сысольске в 1730 г.: «Да под горницею было покупного товару, а именно: 15 тысяч белки чистой, по 20 рублей тысяча, того на 300 рублей; один пуд струи бобровой сухой, по 3 рубля фунт, того на 120 рублев; 500 горностаев по 8 рублев сто, того на 40 рублев; 100 куниц по 3 рубля десяток, того на 30 рублев; 30 лисиц красных, по рублю 20 коп. одна, того на 36 рублев; 150 норок по 25 копеек одна, того на 37 рублев 50 копеек; 200 вервезей бобровых, деланных по 20 рублев сто, того на 40 рублев; 5 росомах, по 2 рубля 10 копеек одна, того на 10 рублей 50 копеек; двадцать винтовок, по рублю 50 копеек одна, того на 30 рублев; 25 пудов табаку, по 2 рубля 50 копеек пуд, того на 50 рублев; выше показанного товару на 694 рубля» [30]. Заслуживает внимания тот факт, что среди сгоревших товаров, предназначенных, по всей видимости, для обмена на пушнину, в челобитной Елисея Суханова упомянуты двадцать охотничьих ружей. На то, что речь идет именно об охотничьих винтовках, указывает перечисление сгоревшего в доме оружия, данное отдельно: «20 фузей, 4 пары пистолей, 3 пары мушкатеров, 6 шпаг, 15 копий, 10 луков и стрелы, 2 пушки чугунные, 1 железная» [31]. Сравнение цен на пушнину, данных в челобитной (белка — 2 коп., горностай — 8 коп., куница — 30 коп., лисица — 1 руб. 20 коп., росомаха—2 руб. 10 коп.), с ценой винтовки (1 руб. 50 коп.) позволяет сделать вывод об относительной доступности огнестрельного оружия для промыслового населения в это время. Наряду с Сухановыми на пушной торговле в XVIII в. обогащались и другие купцы. Так, например, А. Т. Осколков в 1741 г. послал на Макарьевскую ярмарку в Нижнем Новгороде 12 040 белок, 66 лисиц, 2 рыси, 20 подчеревпков бобровых, 33 куницы, 15 норок, 55 оленин, 50 пар лап рысьих, 450 горностаев, 12 бобров, 1270 песцов белых, 28 песцов голубых; всего на сумму 1365 руб. В 1751 г. он же отправил с приказчиками до Москвы и Севска 55 670 шкурок беличьих, ЗОЮ горностаевых, 3000 заячьих, 80 норок [32].

К началу XIX в. наряду с пушниной товарное значение все более приобретает добыча дичи, преладе всего рябчиков. Наличие регулярной торговой связи с Москвой и Петербургом позволяло местным купцам с установлением санного пути поставлять на столичные рыпки пользующуюся спросом свежемороженую дичь. К середине XIX в. добыча рябчика в Усть-Сысольском у. превышала 50 тыс. пар ежегодно [33]. Большую роль в сбыте продуктов промысла играли скупщики. В. Н. Латкип отмечал, что охотник-промысловик большей частью отрезан от рынка экономической зависимостью от крестьян-торговцев [34]. Товарное значение рыболовства уступало охоте, хотя на местные ярмарки постоянно приезжали торговцы из Соль-Вычегодска, Яренска, Каргополя и Устюга для закупки рыбы [35]. На центральных рынках страны большим спросом пользовалась рыба ценных пород: семга, пелядь, чир, омуль. На первое место по добыче рыбы на продажу в Коми крае стала выходить Печора. В 1730 г. Усолье, Чердынь и Соликамск получали уже ежегодно не менее 100 бочек (свыше 2000 пудов) рыбы «печорского улова» [36]. В конце XVIII в. монополия на печорскую торговлю перешла к Чердыни. Возраставший спрос на печорскую семгу резко увеличил ее добычу, которая к середине XIX в. превышала 10 тыс. пудов ежегодно.

Конец XVIII — первая половина XIX в. характерны для Коми края резким приростом населения. За 60 лет — с 1799 по 1859 г.— в Яренском уезде население увеличилось на 45,3% (с 23 418 человек до 34 029), в Усть-Сысольском уезде выросло более чем в два раза (с 34029 человек до 70155); в северных волостях края - Ижемской и Усть-Цилемской - с 1829 по 1855 г. население увеличилось в 2,2 раза [37]. В конце XIX в. зырянское население Усть-Сысольского и Яренского уездов Вологодской губ. насчитывало 82 936 и 31592 человека, что составляло 92 и 69% от общего числа жителей уездов соответственно. В Печорском у. Архангельской губ. проживало 21 947 человек коми-зырян из 34 992 человек всего населения уезда (63%). Подавляющая часть населения Коми края относилась к сельскому, в единственном уездном городе - Усть-Сысольске в 1897 г. проживало всего 4464 человека [38]. Промышленность в крае оставалась слаборазвитой. Низкий уровень развития производительных сил в сельском хозяйстве не позволял резко увеличить запашку даже в наиболее плодородных южных районах. В 1886 г. максимальное количество пахотной и сенокосной земли, приходящейся на одну душу мужского пола, в Яренском и Усть-Сысольском уездах было менее трех десятин, а в 17 волостях — менее одной десятины [39]. Нужда в привозном хлебе была характерна для большинства крестьянских хозяйств. В 1884 г. крестьянами Усть-Сысольского у. только в ссуду было взято 74087 пудов хлеба на сумму 109 088 р. В 1894 г. в сысольских волостях количество дворов, бравших хлебную ссуду, колебалось от 15 до 86,4%. На Печору ежегодно ввозилось с Камы до 300 000 пудов хлеба на сумму около 400 тыс. р. деньгами и продуктами промыслов [40]. Кроме того, постоянно существовала необходимость в наличных деньгах для уплаты государственных податей, земских и мирских повинностей и т. п. В той или иной мере почти каждая крестьянская семья была вынуждена заниматься внеземледельческнмп промыслами, подразумевая под промыслами «все и всяческие занятия крестьян вне надела» [41].

Добывающие промыслы, особенно пушная охота, позволяли на протяжении ряда столетий балансировать крестьянский бюджет. Но в наиболее густо заселенных, издавна земледельческих районах Коми края они к началу XIX в. потеряли свое ведущее значение ввиду явной диспропорции между площадью промысловых угодий и численностью населения. Поэтому в южных районах па первое место в качестве основного источника наличных денежныхсредств постепенно выходят отхожие промыслы. Данные о размерах крестьянского отхода с территории края за первую половину XIX в. отсутствуют, тем не менее отдельные сохранившиеся сведения по волостям и уездам позволяют сделать вывод о явной тенденции к возрастанию отхода. Так, в Остаповской (Объячев-ской) вол. Усть-Сысольского у. в 1825 г. было выдано 8 годовых Паспортов, в 1828 г.—18, в 1841 г.—69. Кроме того, в 1841 г. на заработки из волости ушло еще 662 человека с краткосрочными билетами [42]. В середине XIX в. местным отходом в пределах края па заготовку дров и выжигание из них древесного угля для Сереговского солеваренпого завода в Яренском у. и Кажимского, Нювчимского и Нючпасского заводов в Усть-Сысольском у. было занято около 7 тыс. человек [43].

Заметный качественный скачок в развитии отхожих промыслов в Коми крае был связан с развитием капитализма в России и с проникновением капиталистических отношений в сельское хозяйство. Выстрое развитие капитализма в Центральной России, который особенно интенсивно стал развиваться вглубь и вширь после падения крепостного права, в той или иной мере затронуло и северные окраины Европейской России, хотя они «вследствие громадных расстояний и дурных путей сообщения — крайне еще слабо связаны в хозяйственном отношении с центральной Россией» [44]. Рост внутреннего рынка в стране вследствие превращения в товар, с одной стороны, продукта торгового предпринимательского земледелия, с другой стороны — вследствие превращения в товар рабочей силы, продаваемой несостоятельным крестьянством, вызвал рост внеземледельческих промыслов, основанных на продаже рабочей силы: «...Капитализм необходимо создает подвижность населения, которая не требовалась прежними системами общественного хозяйства и была невозможна при них в сколько-нибудь широких размерах» [45].

Особенности социально-экономического развития Коми края заключались в том, что наличие элементов капиталистического уклада, как правило, не выходило из рамок выделепной В. И. Лениным низшей стадии капитализма, когда «промышленник обыкновенно еще почти не дифференцировался от крестьянина» [46]. Подобное соединение промысла с земледелием было характерно для комплексного хозяйства коми крестьянства и в прошлом, но существенное отличие заключается в том, что на смену присваивающим отраслям, т. е. охоте и рыболовству, в эпоху капитализма приходит преобладание работы по найму.

Пореформенные годы XIX— начало XX в. представляют собой временные рамки объекта исследования. Указанный период более подробно освещен в статистическом отношении, что позволяет при определении состояния и места в хозяйстве у коми добывающих промыслов оперировать конкретным цифровым материалом.

Продолжавшийся уже около двух столетий затяжной кризис комплексного присваивающе-производящего хозяйства в южных районах Коми края вступил в последнюю фазу. Решающим фак-

21тором обострения кризисной ситуации послужило резкое увеличение численности населения ко второй половине XIX в. В северных районах края этот вопрос в значительной мере разрешался дальнейшим расширением освоенной территории. В течение XIX в. было основано множество населенных пунктов на,Печоре (Щельяюр, Кыдзькар, Няшабож, Кожва, Вертеп, Кппиево, Мутный Материк, Чаркабож, Щельябож, Чаркаювом, Усть-Лыжа, Акись, Бызовая, Родь, Усть-Уса, Порог, Усть-Ляга, Арапец, Ко-нецбор, Медвежская, Красный Яг) и ее притоках — Илыче (Антон, Еремеево, Сарьюдип), Усе (Колва, Абезь, Роговая, Петрунь) и др. [47]. В южных, наиболее плотно населенных районах резкий прирост населения не мог не привести к окончательному упадку присваивающих отраслей, а ввиду того что интенсификация сельского хозяйства была незначительна, бурный рост внеземле-дельческого отхода тем не менее не соответствовал потребностям населения в промысловой деятельности. Об этом убедительно свидетельствуют показатели уровня миграции: по данным экономического обследования населения, в начале 80-х годов XIX в. в земледельческих волостях Усть-Сысольского у. (Койгородская, Визиигская, Киберско-Спаская и Ношульская) процент крестьян, переселившихся после последней ревизии в другие губернии в уезды, колебался по обществам от 12,3 до 66%. В то же время из промысловых районов Усть-Сысольского у. (волости Шугор-ская, Савиноборская, Троицко-Печорская. Помоздинская, Усть-Немская, Керчемская и Богородская) переселилось лишь от 1 до 7%, а в Яренском у. наибольший процент переселений по волостям составлял лишь 5,2% [48].

К последней четверти XIX в. рост и дифференциация промысловой деятельности населения Коми края достигли определенной стабильности. Статистические данные за 1879 и 1890 гг. дают по Усть-Сысольскому у. следующую картину: в 1879 г. из 34 989 человек мужского населения уезда промысловой деятельностью вообще было занято 14903 человека (42,6%), в том числе охотой — 5260 человек, или 15% мужского населения [49]. В 1890 г. мужское население уезда составляло 40 693 человека, промысловой деятельностью было занято 16 966 человек (41,4%), в том числе охотой 5885 чел., или 14,4% [50]. От общего числа промысловых регистрации занятие охотой составляло в 1879 г. 35.3% и в 1890—34,7%. Несмотря па существенные колебания в численности лиц, занятых отхожими промыслами по видам, процентное соотношение доли промыслового населения в общем мужском населении уезда, с одной стороны, и доли лиц, занятых охотой — с другой, за данное десятилетие особым изменениям не подверглось. В целом по уезду число лиц, занимающихся охотничьим промыслом, превышало одну треть всех промысловых регистрации. Почти половина зарегистрированных в 1890 г. в Усть-Сы-сольском у. охотников (49,9%) принадлежала к населению верхневычегодских (Мордннская, Богородская, Деревянская, Усть-Куломская, Керчемская, Усть-Немская, Помоздинская) и верхнепечорских (Печорская, Савиноборская и Шугорская) волостей, в то время как в них прогнивало лишь 29,8% от всего мужского населения уезда. Особенно большое значение охоты в хозяйстве отмечалось в Мординской (83,3% промысловых регистрации. 61,5% всего мужского населения), Керчемской (69,4; 27,8%).

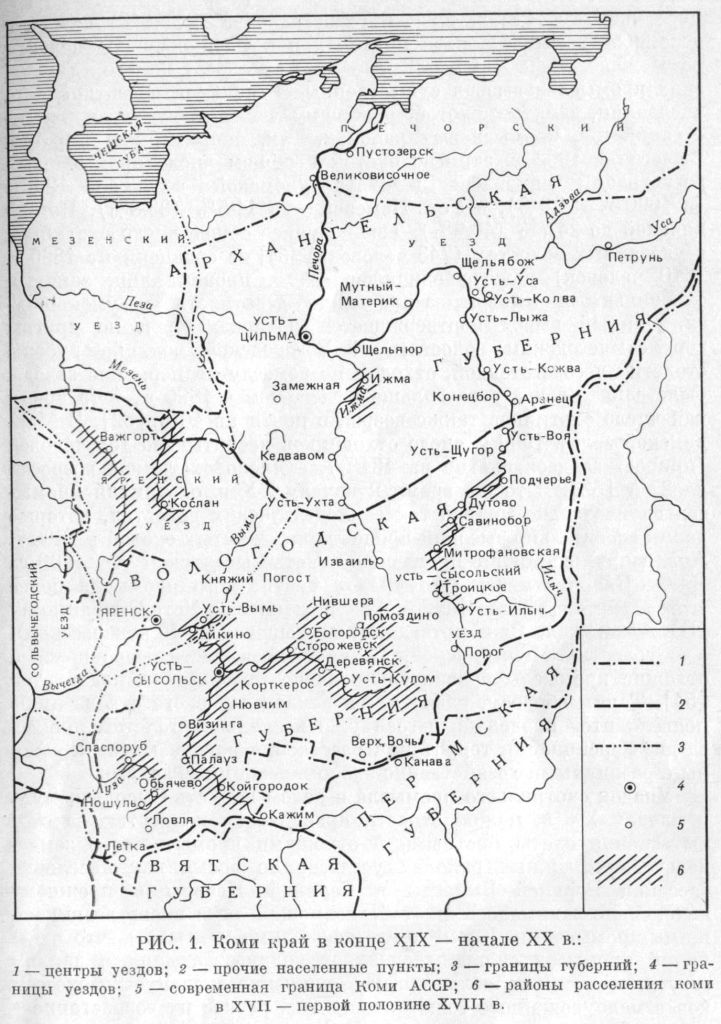

РИС. 1. Коми край в конце XIX —начале XX в.: 1 — центры уездов; 2 — прочие населенные пункты; з — границы губерний; 4 — границы уездов: 5 — современная граница Коми АССР; 6 — районы расселения коми в XVII — первой половине XVIII в.

Деревянской (64,5; 33,7%), Богородской (63,9; 27,5%) волостях на Верхней Вычегде и ее притоках и в Савиноборской волости на Печоре (55,5; 28,1%). К началу XX в. рост внеземледельческих промыслов вызвал существенные изменения в соотношении числа лиц, занятых охотой, к общему числу промысловых регистрации и в промысловых районах. Так, например, на Верхней Вычегде в 1902 г. занятие охотой в общем числе промысловых регистрации снизилось в Усть-Куломской вол. до 12 3% (в 1890 г.-51,9%), в Усть-Немской - до 11,5% (33,8%), Помоздинской до 24,7% (40,9%). Тем не менее общее число охотников в указанных волостях (743 человека) [51] по сравнению с 1890 г. (610 человек) даже увеличилось, т. е. процент лиц, занятых охотничьим промыслом, за прошедшее десятилетие не уменьшился. Данный вывод подтверждается материалами и по другим верхневычегодским волостям. В Богородской вол. на рубеже столетий лесозаготовкой, отходом по ремеслу на пермские заводы было занято в два раза больше людей, чем в 1890 г., в то время как число охотников также возросло почти на 40% [52]. В Мординской вол. в 1900 г. число отходников насчитывало 185 человек (прирост за десятилетие на 131%), а число охотников возросло па 27% [53]. В то же время к началу XX в. охотничий промысел окончательно упал в тех земледельческих волостях, которые дали относительно высокий процент лиц, занятых охотой в 1890 г. Анализируя состояние промыслов в Усть-Сысольском у. в 1900 г., В. Ф. Попов отмечал, что упадок охотничьего промысла более всего заметен в волостях, ближе лежащих к Усть-Сысольскому (Богоявленская, Вильгортская, Благовещенская, Корткеросская), а в волостях Межадорской, Вотчинской и части Воронцовской отхожие промыслы сравнительно давно преобладали над охотой [54]. Таким образом, развитие внеземледельческого отхода лишь подвело итог продолжавшегося уже несколько столетии процесса дифференциации территории расселения народа коми на районы с различными хозяйственно-экономическими укладами.

Упадок охотничьего промысла в целом по Усть-Сысольскому у. к началу XX в. можно отнести практически полностью за счет вытеснения охоты местными и отхожими промыслами в земледельческих, южных районах уезда, в то время как население бассейна Верхней Вычегды и Верхней Печоры по-прежнему интенсивно занималось охотой, совмещая ее с вновь возникающими промыслами. Кроме того, необходимо учитывать, что охотничий промысел сильно зависел от количества дичи в данном году, поэтому наблюдалось резкое снижение численности охотников в малоурожайные годы и, напротив, резкое их возрастание в годы, обильные дичью и зверем. Сокращение численности наиболее ценных пушных зверей в результате интенсивной добычи — один из основных факторов падения доходности охотничьего промысла на территории края в XVII—XVIII вв.— во второй половине XIX в. существенного значения не имело [55]. Преобладающую часть товарной продукции составляла добыча белки и рябчика, численность популяций которых в указанный период еще легко восстанавливалась. Большее значение имели цикличные колебания количества зверя и птицы, связанные с природными факторами: урожаем ягод и шишек, климатическими особенностями года и т. д. Поэтому приведенный в первом издании истории Коми АССР пример неуклонного вытеснения охоты отхожими промыслами — в 1899 г. по уезду насчитывалось лишь 4500 охотников, что составляло около 30% всех промысловых регистрации против 5885 охотников в 1890 г. [56],— следует признать не вполне удачным. В последующие годы численность охотников по уезду не только не снижалась, но, напротив, в отдельные годы значительно возрастала. Так, в 1910 г. в Усть-Сысольском у. охотой занималось 9000 человек, или 44,1% всего промыслового населения [57].

Рыболовный промысел, бывший традиционным занятием практически каждого хозяйства коми, на большей территории Усть-Сысольского у. во второй половине XIX в. резко снизил товарность. Конъюнктура общероссийского рынка определяла в этот период повышенный спрос на рыбу более цепных пород, прежде всего печорскую семгу. В Усть-Сысольском у. в 1890 г. из 28 волостей добыча рыбы на продажу была зафиксирована лишь в И, в том числе в трех волостях юго-западной окраины уезда (Уркинская, Койгородская и Ношульская), издавна имевших тесные торговые связи с соседними с ними Пермской в Вятской губерниями, в двух волостях близ г. Усть-Сысольска (Ибская и Богоявленская), в трех верхневычегодских волостях (Керчемская, Деревянская и Усть-Куломская) и во всех трех верхнепечорских. В Савиноборской и Шугорской волостях добычей рыбы на продажу в 1890 г. было занято 23,4 и 27,6% соответственно от всех лиц, занятых промыслом вообще. В 6 волостях из 11 рыболовство дало менее 5% всех промысловых регистрации, в Деревянской вол.—7,1%, в Керчемской —13,2, в Уркинской — 39,5 %, но доход на одного промысловика в последней был равен всего 25 коп., в то время как по остальным волостям он в среднем превышал 10 руб.; 48,2% от общего числа промысловых регистрации рыболовства и 74,1% денежного дохода принадлежали верхневычегодским и печорским волостям. О развитом товарном рыболовстве в Усть-Сысольском у. конца XIX в. можно говорить лишь на примере печорских волостей. Рыбная ловля для собственного потребления, имевшая более широкое распространение, так же как и «мясная» охота, официальной статистикой не фиксировалась. В целом по уезду выручка от продажи рыбы в конце XIX в. уступала доходу от охотничьего промысла более чем в 10 раз. Так, в 1890 г. от продажи рыбы было выручено 3222 руб., а от продажи пушнины и дичи — 39012 руб., в 1894 г.-5000 р. и соответственно 59000 руб. [58].

Среди волостей Яренского у., имевших в основном коми население, в конце XIX — начале XX в. охотничий промысел сохранял ведущее значение лишь в верхневымских (Княжпогостская

25 и Турьинская) и удорских (Важгортская и Ертомская на р. Башке, Разгортская и Глотовская на р. Мезени) волостях. Нижневычегодские (Айкинская, Жешартская, Палевицкая и Коквицкая) и пижневымские волости (Усть-Вымская, Сереговская, Серегово-Горская) были наиболее густо заселены и принадлежали 'к району с древними традициями земледелия. Удорский край, напротив, в силу слабого развития земледелия из-за малоземелья и сурового климата на протяжении всей своей истории был преимущественно промысловым районом с особо развитым охотничьим промыслом. Аналогичное состояние дел было и в верхневымских волостях.

В первой половине 80-х годов XIX столетия в промысловых районах Яренского у. занималось охотой 2990 человек и 1200 человек — рыболовным промыслом [ 59 ]. От общего числа промысловых регистрации занятия охотой составляли 46,6, рыболовством — 18,7%- Преобладание охотничьего промысла над остальными внеземледельческими занятиями сохранилось в северо-западной части Коми края и в конце XIX в. Так, в 1896 г. в Удорском лесничестве охотой промышляло около 3 тыс. человек [60]. Сумма доходов от продажи продуктов промысла охотниками Княжпогостской вол. и Удорского края (48 тыс. р.) в 1895 г. превышала выручку от заготовки и сплава леса (30 тыс. р.) более чем в 1,5 раза [61], в то время как в целом по Яренскому у. в 1895 г. рубка, вязка и сплав леса к Архангельску дали 37,22% общей выручки от промыслов, а охота—лишь 11,19% [62]. На рубеже XIX и XX вв. уменьшение количества охотников-промысловиков в Удорском крае можно отметить лишь в Важгортской вол. (за десятилетие в среднем снижение на 40%), в остальных волостях численность охотников даже несколько возросла. В то же время в Важгортской вол., имевшей наибольшую плотность населения, был отмечен максимальный отход на заработки среди удорских волостей [63]. В целом по краю широкое распространение охотничьего промысла сохранилось вплоть до первой мировой войны. В 1913 г. в Удорско-Мезенском районе насчитывалось 2500 промышленников, выручивших от продажи пушнины и дичи около 50 тыс. р. [64]. Товарность продукции охоты в это время превышала 75%.

Как и на всей территории Коми края, в Яренских волостях широко практиковалась рыбная ловля для собственного потребления. В Удорском крае, где в реки Мезень и Вашка заходила семга, осенью на первое место выходила добыча семги на продажу. В вымских и нижневычегодских волостях товарное значение рыболовства было незначительно, хотя о его размерах для внутрихозяйственного использования можно судить по сообщению Н. Волкова, что только в Сиидорском озере в конце 70-х годов XIX в. вылавливалось ежегодно до 4000 пудов ерша, окуня и прочей мелкой рыбы [65].

Особенно велико значение присваивающих отраслей было в хозяйстве населения Средней Печоры. Земледелие в Печорском у.

повсеместно было развито крайне слабо, хозяйство носило промыслово-скотоводческий характер. Наиболее видное место в хозяйстве занимали товарное оленеводство, скотоводство, охотничий н рыболовный промыслы. В целом по Печорскому у. среди добывающих промыслов доминировало рыболовство, в особенности семужья ловля, которая давала основной доход от промысловых занятии. Развитие лесного и отхожих промыслов в конце XIX— начале XX в. в Печорском у. отличалось меньшей интенсивностью, чем на остальной территории Коми края. Суммарный доход от охоты и рыболовства превышал 75% всей выручки от промысловых занятий.

ТАБЛИЦА 1

ВЫРУЧКА ОТ ПРОМЫСЛОВ В ПЕЧОРСКОМ У. В КОНЦЕ XIX в.*

| Год | Выручено от промыслов, всего р. | От рыболовства | От | ОХОТ1Л | ||

| Р- | % | р- | % | |||

| 1898 | 242 908 | 152 354 | 62,7 | 37 460 | 15 | |

| 1899 | 282 805 | 179 950 | 63,0 | 36 889 | 13 | |

| 1900 | 299 590 | 193 717 | 66,6 | 33 404 | 11,5 | |

•Таблица составлена по данным С. В. Мартынова [66].

В 1902 г. в Усть-Цилемской вол. Печорского у. рыболовством было занято 726 хозяйств из 1129 (64,3%), охотой —215 хозяйств (19%); в Красноборской вол. рыбной ловлей занималось 191 хозяйство из 483 (39,5%), охотой - 159 (32,9%);_ в Усть-Кожвин-ской вол. рыболовством — 349 хозяйств из 458 (76,2%), охотой — 252 (55%). Преобладание охоты над рыболовством имело место у населения притоков Печоры и в некоторых среднепечорских селах, расположенных на правом берегу реки, вблизи от тундровой зоны. Так, в 1902 г. в с. Кычкар из 130 хозяйств охотой было занято 47, ловом рыбы 36 хозяйств; в с. Кипиево (43 хозяйства) - 17 и 9 соответственно; в Мутном Материке (21 хозяйство) -8 и 7; в Денисовке (9 хозяйств) - 9 и 8 [67]. В целом по Печорскому у. преобладание рыболовного промысла над охотой выражалось как в количестве людей, занятых им, так и в сумме денежного дохода от промыслов. В конце XIX в. выручка от охотничьего промысла в Печорском у. была менее 40 тыс. р. в год. Рыболовный промысел стабильно давал денежный доход в 4 и более раза.

В начале XX в. расширение торговых связей Печорского края с Центральной Россией существенно повысило товарность охоты. Наряду с пушниной из края стала поступать дичь, крылья куропатки, птичье перо. Денежный доход от охотничьего промысла в целом возрос более чем в 1,5 раза, хотя по-прежнему значительно уступал выручке от рыболовства.

ТАБЛИЦА 2

ВЫРУЧКА ОТ ОХОТЫ И РЫБОЛОВСТВА В ПЕЧОРСКОМ У. В НАЧАЛЕ XX в.*

| Год | Выручка в рублях | Год | Выручка | в" рублях | |

| от охоты | от рыболовства | от охоты | от рыболовства | ||

| 1905 1906 | 65 017 105 982 | 131 891 213 880 | 1907 1908 | 56315 70 377 | 229 104 259 261 |

* При составлении таблицы использован ряд работ [08].

ТАБЛИЦА 3

РАЗВИТИЕ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА В ПЕЧОРСКОМ КРАЕ*

| Год | Выловлено пудов рыбы | Всего | ||

| семги | наваги | речной и озерной | ||

| 1840 | 12 500 | 21 400 | 33 900 | |

| 1841 | 12 000 | — | 24 400 | 36 400 |

| 1842 | 15 000 | — | 30 000 | 45 000 |

| 1898 | 14 658 | 840 | 39 827 | 55 325 |

| 1899 | 16 378 | 900 | 47 647 | 64 925 |

| 1900 | 11 351 | 800 | 39 670 | 51 821 |

| 1906 | 13 654 | 2 800 | 51 560 | 67 214 |

| 1907 | 12 143 | 1 600 | 56 920 | 70 663 |

| 1908 | 9 728 | 2 700 | 60 419 | 72 847 |

* Таблица составлена на основании ОАГ и АГВ [69].

По данным обзоров Архангельской губ., в Печорском у. количество людей, занятых охотничьими промыслами, в первом десятилетии XX в. колебалось от 3000 до 3800 человек, а занятых товарным рыболовством — от 4900 до 7500 человек. В среднем добывающими промыслами было занято около двух третей взрослого мужского населения уезда. В то же время использование промысловых ресурсов Печорского края, по всей видимости, достигло в конце XIX— начале XX в. максимально возможной величины. Об этом говорит практическое отсутствие прироста вылова семги с середины XIX в. даже в наиболее добычливые годы. В среднем на 60% возрос улов речной и озерной рыбы.

Более интенсивная добыча как в охотничьем, так и в рыболовном промыслах могла привести лишь к оскудению природных запасов. Расширение осваиваемой площади промысловых угодий в Печорском крае, происходившее в XIX в., к началу XX в. практически завершилось. Дальнейший прирост населения неминуемо должен был вызвать увеличение отхожих промыслов, которые на начало XX в. были развиты в Печорском крае незначительно.

Социально-экономическая зависимость промыслового населения. Процесс социального расслоения крестьянства, характерный для пореформенной России, протекал в Коми крае значительно слабее, чем в центральных районах страны. Проникновению капиталистических отношений в сельское хозяйство в основном препятствовала сохраняющаяся оторванность края (из-за отсутствия удобных дорог) от центральных рынков сбыта. Развитие товарно-денежных отношений в Коми крае выражалось преимущественно в росте торгового капитала, т. е. «в покупке товара для продажи с барышом этого же товара» [70]. Основными предметами вывоза из края в конце XIX— начале XX в. продолжали оставаться продукты охотничьего и рыболовного промыслов. Значительную роль в торговом обмене играли ярмарки и торжки: в 1892 г. в Яренском в Усть-Сысольском уездах имелось 16 ярмарок п 12 сельских торжков, еще три ярмарки — в волостях по р. Печоре [71]. Тем не менее их явно недоставало, и в преобладающей своей массе промысловое население оставалось отрезанным от рынка скупщиками дичи, пушнины н рыбы. «Скупая изделия (пли сырье) в массовых размерах, скупщики таким образом удешевляли расходы сбыта, превращали сбыт из мелкого, случайного и неправильного в крупный и регулярный,— и это чисто экономическое преимущество крупного сбыта неизбежно повело к тому, что мелкий производитель оказался отрезанным от рынка и беззащитным перед властью торгового капитала» [72]. В Усть-Сысольском и Яренском уездах наиболее распространена была продажа продуктов промысла скупщикам за деньги. Деньги, как правило, брались заранее в счет будущего промысла, по классификации В. И. Ленина — «вторая форма торгового капитала» («в соединении его с ростовщичеством») [73]. В Печорском крае более практиковалась третья форма торгового капитала — расплата за изделия товарами и выдача товаров в кредит под промысел. Боязнь потерять кредит у местных скупщиков вынуждала промышленников отказываться от зачастую более выгодной продажи добычи посторонним скупщикам [74]. Пореформенный период характеризуется существенным увеличением численности местных скупщиков. С. В. Мартынов отметил при обследовании населения Печорского края в начале XX в., что если раньше продажа и обмен продуктов промысла производились непосредственно с чердынскнми купцами, то «теперь положение изменилось. Чердынцы в относительно редких случаях имеют сделки с промышленником, а обычно хлеб и другие товары про-дают оптом богатому крестьянину-перекупщику, который уже н имеет дело с крестьянином» [75]. Забирая у скупщиков в долг припасы, охотник был вынужден отдавать ему добычу в среднем на 20% ниже ее цены при вольной продаже на ярмарках.

В аналогичной зависимости от скупщиков были и печорские рыбаки. В начале XX в. соль продавали на Печоре от 75 коп. До 1 руб. за пуд, в то время как в Усолье она стоила от 8 до 12 кон. за пуд [77]. В 1903 г. чердынцы н местные скупщики