Основы эпидемиологии и профилактика инфекционных заболеваний

Слово «эпидемиология» в переводе на русский язык означает учение об эпидемиях, наука об инфекционных заболеваниях, о закономерностях их возникновения, распространения, ликвидации и профилактики. Возникновение и распространение инфекционных болезней в обществе называется эпидемическим процессом. Эпидемия инфекционных или паразитарных болезней - это возникновение необычного большого или неожиданного для конкретной территории и времени года числа случаев заболеваний достоверно либо предположительно инфекционной и паразитарной природы. Эпидемия часто развивается очень быстро, поэтому требуется проведение оперативных мероприятий.

В районах ЧС возникшие инфекционные заболевания определяются как эпидемический очаг. Эпидемическим очагом следует считать территорию, на которой в определенных границах времени и пространства появились инфекционные больные, произошло заражение людей возбудителями (микробами) заразных болезней, приняло массовый характер распространение инфекционных заболеваний. Эпидемическим очагом может оказаться дом или квартира, где живет заболевший, место его работы, школа, общежитие и другие места скопления людей. При эпидемиологическом обследовании очень важно четко определить границы очага.

Инфекционные заболевания передаются от больных здоровым людям при непосредственном контакте, через воздух, почву, воду, пищевые продукты.

Инфекционное заболевание вызывается специфическим микробом, свойственным только данной болезни. Микробы — это мельчайшие, не видимые простым глазом живые организмы. Они находятся в воздухе, почве, воде, пищевых продуктах, на растениях, в организме человека и животных, на поверхности их тела. Однако не все микробы опасны для человека, только патогенные (болезнетворные) могут вызывать инфекционное заболевание.

Среди микробов выделяют вирусы, бактерии, грибы, простейшие, их более 3 тыс. видов; они могут вызвать более 5 тыс. инфекционных болезней. Инфекционное заболевание начинается не сразу после заражения, а некоторое время спустя, после приспособления и размножения микроба в здоровом организме. Промежуток времени от момента заражения человека до проявлена заболевания называется инкубационным (скрытым) периодом, продолжительность которого при различных заболеваниях может быть от нескольких часов до нескольких суток.

Большинство инфекционных заболеваний начинается остро, внезапно, сопровождается высокой температурой тела, ознобом, головной болью, общей разбитостью, возможны боли в области сердца, в мышцах и суставах, судороги. При некоторых болезнях появляются симптомы .поражения дыхательных путей, при других— боли в животе, рвота, понос. При возникновении инфекционного заболевания может быть более 1000 различных симптомов проявления болезни.

Возникновение инфекционной болезни и развитие эпидемии возможно при наличии 3 факторов: источника заражения, путей передачи микробов, восприимчивого организма. Отсутствие одного из этих 3 звеньев делает невозможным распространение инфекционных болезней. Только при некоторых заболеваниях, таких как бешенство, сифилис, гонорея, СПИД и некоторых других передача микробов идет при прямом контакте, т. е. при укусе, при половом акте и т. п., где участвуют 2 фактора - источник заражения и восприимчивый организм.

В естественных условиях источником инфекции могут быть не только инфекционные больные, но и бактерионосители, которые будучи сами здоровыми, в организме длительное время сохраняют микробы, например при брюшном тифе, дизентерии, СПИДе —годы.

Инфекционные больные и бактерионосители выделяют микробы в окружающую их среду с рвотными массами, с выдыхаемым воздухом, с испражнениями, мочой, через кровь при укусах насекомых или через шприц и другими путями. Во внешней среде, в воздухе, на почве, в воде и пищевых продуктах, на предметах окружающей обстановки, в организме насекомых, длительность нахождения возбудителя зависит от их вида, устойчивости, фактора передачи, времени года и различных условий окружающей среды.

Одни микробы быстро погибают, другие сохраняются долго. Например, возбудители кишечных инфекций остаются жизнеспособными в воде от 11 до 120 дней, в пищевых продуктах - от 6 до 130 дней. Особенно устойчивы микробы, образующие споры, вызывающие ботулизм, столбняк, газовую гангрену, сибирскую язву и которые, например, могут сохраняться в почве годами и даже десятилетиями.

Микробы, выделяемые с испражнениями больного человека, попадают в почву, воду, на пищевые продукты, где они размножаются при определенных температурных условиях.

При употреблении зараженной воды могут возникнуть массовые заболевания (холера, брюшной тиф, вирусный гепатит и др.). С загрязненной почвой возбудители (столбняк, газовая гангрена) могут попадать на поврежденную кожу. При некоторых болезнях (ботулизм, пищевые токсикоинфекции, дизентерия, брюшной тиф) возбудители проникают в желудочно-кишечный тракт через рот (с пищевыми продуктами), при загрязнении рук (болезни «грязных рук»), кухонных принадлежностей. Возможно заражение через продукты питания, полученные от больных животных, например мясо (сальмонеллез, ботулизм), молоко (бруцеллез, ящур, туберкулез) и яйца водоплавающих птиц (сальмонеллез). Наибольшую опасность представляют те продукты (молоко, молочные продукты, мясо, рыба и кулинарные изделия из них), на которых микробы размножаются быстро и в больших количествах. Источником инфекции нередко являются предметы бытовой обстановки, которыми пользовался больной (посуда, игрушки, белье, одежда, носовые платки, полотенца, судна, дверные ручки и т. д.).

Возбудители передаются механическим или биологическим путем. Например, мухи могут переносить частички испражнений, больных кишечными инфекциями, загрязняя ими предметы обихода и пищевые продукты. Возбудители многих вирусных инфекций размножаются в организме клещей и длительно сохраняются в них, передаваясь потомству. Грызуны представляют двойную опасность: они не только распространители инфекций (чума, туляремия и др.), но и носители так называемых эктопаразитов -блох, клещей, которые в свою очередь тоже могут быть переносчиками возбудителей болезней.

Большое влияние на течение эпидемического процесса оказывает социальный фактор — условия жизни населения: плотность заселения, степень коммунального благоустройства, уровень санитарной культуры, миграционные процессы, своевременность проведения профилактических мероприятий и др.

Третьим звеном эпидемического процесса является человек, восприимчивый к инфекционным болезням. Наиболее легко передаются такие заболевания, как грипп, корь, дизентерия, холера, Степень восприимчивости зависит от наличия и напряженности у людей иммунитета, т. е. невосприимчивости к заболеванию. Иммунитет бывает наследственный (видовой) и искусственный (приобретенный). Невосприимчивость у здоровых людей формируется путем введения вакцин и других препаратов, способных защищать организм человека от инфекций.

Медицинские мероприятия по борьбе с инфекционными болезнями делятся на профилактические и противоэпидемические. Профилактические мероприятия проводят независимо от наличия инфекционных болезней. Их цель - предупреждение возникновения инфекционных заболеваний.

Под противоэпидемическими мероприятиями понимают совокупность мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию инфекции в эпидемическом очаге. От того, насколько отработана эта система, какова эффективность и своевременность их проведения, зависит результативность комплекса предпринятых мер борьбы, а следовательно, и уровень последующих заболеваний в очаге.

Комплекс противоэпидемических мероприятий должен включать следующие меры:

- в отношении источника инфекции;

- направленные на разрыв путей передачи инфекции;

— направленные на повышение невосприимчивости населения к инфекционным заболеваниям.

Особое внимание уделяется осуществлению тех мероприятий, которые являются наиболее эффективными в создавшейся ситуации и в местных условиях и к которым следует отнести:

- своевременное выявление первого случая инфекционного заболевания;

- первичную изоляцию больного и выявление лиц, бывших с ним в контакте;

- установление диагноза, эвакуацию с соблюдением требований строгого эпидемического режима, госпитализацию и лечение;

- сигнализацию (экстренное оповещение) о выявленном больном;

- изоляционно-ограничительные или режимные (карантинные) мероприятия;

— дальнейшее выявление, обследование, изоляцию и наблюдение за лицами, контактировавшими с заболевшими;

— проведение экстренной и специфической профилактики;

- проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в эпидемических очагах;

- отбор и исследование пищевых продуктов и питьевой воды на зараженность микроорганизмами, свойственными данной инфекционной болезни в эпидемическом очаге;

— усиление наблюдения за пострадавшим населением из-за возможности появления случаев инфекционных заболеваний и проведение профилактических мероприятий;

- проведение разъяснительной работы о мерах личной, общественной профилактики в очаге инфекции при ЧС.

Первостепенная цель поиска источника информации для единичного случая или общего для группы случая заключается в устранении, ограничении или изоляции его, с тем, чтобы аналогичные условия не возникли вновь в ближайшее время или в будущем. Выбор методов поиска определяется тем, передается ли возбудитель от человека к человеку или другими путями, продолжается ли передача возбудителя постоянно или заражение вызвано действиями общего фактора.

Прослеживание контактов, т. е. установление эпидемиологической цепочки при передаче возбудителя от больного здоровому человеку - чрезвычайно трудный этап, а при возникновении в коллективе большого числа случаев заболевания его ценность часто невелика. Однако эта работа очень важна, когда происходит миграция населения из одного коллектива в другой, и необходимо прервать передачу инфекции. Таким образом, информация о всех переездах больного приобретает значимость.

Различные виды кровососущих насекомых могут передавать болезни от больного человека «ли животных, являющихся резервуаром возбудителя, восприимчивым людям. К ним относятся слепни, мокрецы, блохи, мухи цеце, вши, комары, москиты, мошки, поцелуйные клопы, клещи. Эти переносчики могут передавать только определенные болезни например, вши — сыпной тиф, комары — геморрагические лихорадки.

Прямой контакт с больными домашними и дикими животными или со здоровыми носителями (лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, собаки, кошки, домашняя птица, обезьяны, грызуны и птицы) также могут привести к передаче инфекционной болезни. Заболевания, передающиеся человеку от больных животных, называются зоонозами (бруцеллез, сибирская язва и др.). Зоонозы могут быть переданы от животных к человеку 2 путями: при укусах членистоногих, через зараженные пищевые продукты и объекты окружающей среды.

Пищевой путь передачи возбудителя следует заподозрить, если заболевает несколько человек, которые питались вместе. Установление источника заражения затруднено в тех случаях, когда подозреваемый продукт употреблялся в разное время, в разных местах или смешивался с другими продуктами или напитками. Загрязнение пищевых продуктов может быть связано с больным животным, человеком, участвовавшим в обработке продуктов, с мухами или объектами окружающей среды.

Через мясо и мясные продукты передаются: бактериальные инфекции — сибирская язва, туляремия, кишечный кампилобактериоз, нерсиниоз, сальмонеллез; ботулизм (мясо может быть заражено токсином ботулизма или стафилококковым токсином); паразитарные инфекции -- токсикоплазма и трихинеллез; вирусные -гепатит А.

Через овощи могут передаваться возбудители таких болезней, как холера, лептоспироз, листериоз, паратиф, дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф.

Заражение от общего источника может произойти, если инфицированы объекты окружающей среды -- вода, почва или воздух. Источником инфекции также служит человек или животное. Распространение возбудителей может происходить несколькими путями:

— через воду (водный путь передачи), когда факторами передачи являются используемая вода для питья, напитки или при купании в местах массового отдыха (холера, брюшной тиф и др.);

- через почву — заражение в результате прямого контакта или попадания пыли на слизистые оболочки дыхательных путей, глаз (туляремия);

— через воздух в виде капелек или ингаляции (дифтерия) грипп, корь и др.).

Чтобы не допустить распространения инфекции в очаге массовых заболеваний, вводится специальный режим — карантин или обсервация.

Карантин — это система санитарно-гигиенических, противоэпидемических и режимных мероприятий, направленных на полную изоляцию очага заражения и ликвидацию в нем инфекционной заболеваемости. Карантин включает: охрану очага заражения, запрещение выезда из него и вывоза имущества, строгое ограничение въезда в очаг, разобщение пораженного (контактного) населения на мелкие группы. Карантин может быть заменен обсервацией при инфекциях, когда человек или животное не являются источниками инфекции или микробы не относятся к возбудителям особо опасных инфекций (чума, холера, оспа).

Обсервацией называется система ограничительных мероприятий, предусматривающая проведение изоляционно-лечебных и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционных заболеваний.

При обсервации осуществляется:

— ограничение въезда, выезда, транзитного проезда всех видов транспорта через обсервируемую территорию;

- обеззараживание объектов внешней среды;

— активное раннее выявление инфекционных больных, их изоляция и госпитализация;

— проведение санитарной обработки населения;

— проведение экстренной профилактики среди лиц, подвергшихся угрозе заражения;

— усиление проведения всего комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Дезинфекция является одним из важнейших элементов при борьбе с заразными болезнями. Объем и методы дезинфекции устанавливаются в зависимости от природы возбудителя, особенностей путей передачи при данной инфекции и условий обстановки. Она направлена на уничтожение возбудителей инфекционных болезней, их переносчиков и их резервуаров во внешней среде. Дезинфекцию проводят механическим, химическим и физическим методами.

Механический метод - обмывание, чистка щетками, протирание влажными тряпками.

Метод обеззараживания химическими средствами включает использование дезинфицирующих растворов: 0,2—0,5%-ного раствора хлорной извести, 3 %-ного раствора хлорамина, 3—5 %-ного раствора фенола и др. При споровых формах (сибирская язва, столбняк и др.) обрабатывают более сильными растворами: 15 %-ным раствором ДТСГК, 20%-ным раствором хлорной извести из расчета 1—2 л/м2. Используются формальдегиды из расчета 10—12 мг/м3/12 ч, 3 %-ный раствор перекиси водорода, 4 %-ные растворы щелочей.

Физический метод — это использование высоких температур, солнечных лучей, ионизирующих излучений и др. для уничтожения микробов.

Дезинсекция - уничтожение членистоногих: насекомых и клещей. Многочисленные средства дезинсекции, применявшиеся ранее в практике, в настоящее время вытеснены новыми органическими синтетическими инсектицидами контактного действия (гексахлоран, гексахлорциклогексан, хлорофос, карбарил, малатион, перметрин, ротенон, кумафос и др.).

Дератизация — уничтожение грызунов—источников и переносчиков возбудителей инфекционных болезней. Если дезинфекция и дезинсекция направлены на второе звено эпидемического процесса и имеют целью разрыв путей передачи инфекции, то дератизация направлена на борьбу с источниками инфекции -- грызунами, являющимися хранителями возбудителей ряда болезней. Борьба с грызунами в населенных пунктах и в местах размещения населения сводится к истреблению крыс, мышей и некоторых других видов грызунов. В качестве приманки для ловушек используют поджаренный хлеб, мясо, рыбу, колбасу, сыр и др. Из химических ядов могут применяться приманки с 1 % крысида, 3 % фосфида цинка, 10 % углекислого бария, 0,025 % зоокумарина, 0,5 % фторацетата бария и ряд других. Наиболее эффективными ядами из группы антикоагулянтов считаются зоокумарии и дифенацин. Уничтожение грызунов (сусликов, тарабаганов) можно проводить хлорпикрином при газации нор. Хлорпикрин не только уничтожает грызунов, но и их эктопаразитов в гнездах и на шерсти. При проведении обеззараживания в зимних условиях требуется в 3—4 раза больше средств, так как низкие температуры снижают бактерицидный эффект препарата.

В случае появления высококонтагиозных инфекций проводится экстренная профилактика. Экстренная профилактика представляет собой комплекс медицинских мероприятий, осуществляемых в отношении людей, подвергшихся инфицированию возбудителями инфекционных заболеваний, с целью предупреждения развития у них инфекционного процесса. Она будет высокоэффективной лишь тогда, когда ее начинают немедленно — с момента появления информации о заражении или заболеваний людей, а также при вспышках у населения инфекционных болезней неизвестной этиологии (причины).

Экстренную профилактику проводят с помощью антибиотиков или химиопрепаратов широкого спектра действия. До установления точного диагноза проводят общую экстренную профилактику, путем выдачи препаратов: доксициклина внутрь по 0,2 на прием 1 раз/сут в течение 5 дней или рифампицина внутрь по 0,6 на прием 1 раз/сут в течение 5 дней, или тетрациклина по 0,5 на прием 3 раза/сут в течение 5 дней.

После установления диагноза и выявления возбудителя применяют специальную профилактику в отношении данного вида микроба, выбирая антибиотики или химиопрепарат с учетом особенностей их действия на возбудителя инфекционного заболевания. Например, при чуме применяется доксициклин, внутрь по 0,2 на прием в течение 7 дней, при бруцеллезе — рифомицин, по 0,3 на прием 2 раза в течение 10 дней.

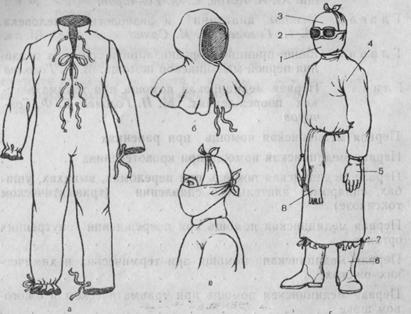

В целях предупреждения заражения спасатели в очаге инфекционных заболеваний должны строго соблюдать правила противоэпидемического режима. Каждый спасатель должен быть вовремя привит против той инфекции, которая является высококонтагиозной и имеет распространение в очаге катастроф. Например, прививка чумной живой вакциной «ЕВ» делается не менее чем за 6 сут до прибытия в очаг. В эпидемическом очаге, особенно особо опасных инфекций, спасатель работает в защитной одежде, при показаниях—в противочумном костюме (рис. 52).

Рис. 52. Противочумный костюм: а — комбинезон; б — капюшон; в — ватно-марлевая повязка; г — полный комплект; 1 -- ватно-марлевая повязка; 2—• противопылевые очки; 3 — капюшон (косынка); 4 — противочумный халат; 5 — резиновые перчатки; 6 — резиновые сапоги; 7-—комбинезон; 8 — полотенце

Спасателю проводится общая экстренная профилактика, по окончании работы - санитарная обработка. Пища и вода принимаются вне очага.

Спасатели при ликвидации эпидемического очага закрепляются за определенными зонами, объектами, за направлениями эвакуации населения из района катастроф. Их работой руководит представитель здравоохранения.