Первая медицинская помощь при переломах, вывихах, ушибах, синдроме длительного сдавления (травматическом токсикозе)

Переломы. Причинами возникновения переломов костей являются насильственная механическая травма или патологическое состояние кости при некоторых заболеваниях (опухоли, туберкулез, остеомиелит и др.). Травматические переломы бывают закрытые, когда нарушается целостность кости, но не повреждается кожа в месте травмы, и открытые, при которых образуется рана. При открытых переломах существует опасность инфицирования раны!

При травме могут повреждаться любые кости скелета человека (см. рис. 1). Локализация повреждений зависит от механизма насильственного воздействия. Наиболее тяжелое состояние у пострадавших наблюдается при переломах костей черепа, позвоночника, таза, бедренной или плечевой кости. Для переломов характерны: боль в области повреждения, резко усиливающаяся при движении, припухлость и кровоподтек. При ощупывании места перелома удается определить неровность кости, хруст и острые края отломков. Иногда (при переломах костей конечностей) заметна патологическая подвижность кости. Переломы костей таза и позвоночника сопровождаются нарушением мочеиспускания, движений нижних конечностей. При открытом переломе в ране иногда можно видеть отломки кости.

Нередко при переломах повреждаются кровеносные сосуды и нервные стволы, что вызывает кровотечение и сильные боли. Повреждение сосудов и нервов может быть в момент травмы и впоследствии в результате неосторожного обращения при осмотре пораженного, оказания ему помощи, транспортировке.

Место перелома при наличии раны освобождают от одежды (одежду разрезают), немедленно останавливают кровотечение, вводят противоболевое средство шприцем-тюбиком, рану закрывают стерильной повязкой и только после этого приступают к иммобилизации (обеспечение полной неподвижности поврежденной! части тела) с помощью табельных или подручных средств. Быстрая иммобилизация уменьшает боль, предупреждает возможность] повреждения сосудов и нервов, превращения закрытого перелома в открытый, является главным моментом в предупреждении опасного осложнения - шока (состояние, характеризующееся расстройством деятельности ЦНС, системы кровообращения, обмена веществ и других жизненно важных функций).

Основные правила иммобилизации при переломах костей: обеспечение неподвижности в двух прилегающих к месту перелома суставах (выше и ниже места перелома), придание поврежденной части тела наиболее удобного - физиологического положения, оказание первой помощи непосредственно на месте получения травмы, исключение возможности смещения отломков кости. Переносить пораженного с тяжелыми переломами костей черепа, позвоночника, таза, нижних конечностей можно только после проведения иммобилизации.

При травмах головы с наличием переломов костей или без них наибольшая опасность заключается в возможности повреждения головного мозга. При оказании первой медицинской помощи важно определить: терял ли пострадавший сознание, была ли рвота. Выделение кровянистого содержимого из ушей указывает на наличие тяжелой травмы - перелома основания черепа. Пораженного укладывают на носилки, под голову подкладывают мягкую подстилку с углублением, а по бокам от головы — мягкие валики, изготовленные из одежды, или используют ватно-марлевый круг; к голове прикладывают холод. Если имеется рана, то на нее предварительно накладывают стерильную повязку, если пострадавший без сознания, необходимо очистить полость рта от слизи и рвотных масс и уложить его на бок, придав фиксированно-стабилизированное положение (это предупредит западение языка и попадание рвотных масс в дыхательные пути).

Иммобилизацию поврежденной нижней челюсти выполняют наложением пращевидной повязки на подбородок (см. рис. 15), а при переломах верхней челюсти вводят между челюстями полоски фанеры, куски линейки и фиксируют их в таком положении к голове.

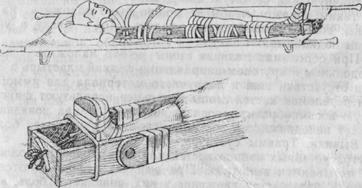

Переломы позвоночника определяют по наличию сильнейшей боли в спине даже при малейшем движении. В результате смещения позвонков как в момент травмы, так и при оказании помощи, во время транспортировки возможны сдавление спинного мозга или его полный разрыв, что проявляется отсутствием движений и чувствительности в конечностях. При оказании первой медицинской помощи пораженного с подозрением на перелом позвоночника нельзя поворачивать. Его укладывают на санитарные носилки, подложив под спину твердый щит, доски. При наличии в месте перелома раны накладывают стерильную повязку и укладывают больного на носилки животом вниз.

В случае перелома шейного отдела позвоночника пораженного укладывают так же, как и при переломах костей черепа.

При переломах ключицы отмечаются боль, нарушение движения руки на стороне травмы, через кожу прощупываются остры! края костных отломков. Иммобилизация достигается •наложение! ватно-марлевых колец (рис. 34). Если же нет колец, то согнутую в локтевом суставе руку подвешивают на косынке к шее и фиксируют круговыми ходами бинта к туловищу (рис. 35).

|

|

| Рис. 34. Иммобилизация при переломе ключицы | Рис. 35. Подвешивание верхней конечности на косынке — объяснения в тексте |

Переломы ребер возникают при сильных прямых ударах в грудь, сдавлении, падении с высоты. Для них характерны сильные боли, усиливающиеся при дыхании, кашле и малейшем изменении положения тела. Опасность даже закрытых переломов ребер, особенно возникающих по 2 линиям (продольной и поперечной), заключается в том, что при неосторожном обращении с пораженным возможно повреждение костными отломками ткани легкого с последующим кровотечением. Открытые травмы ребер осложняются пневмотораксом — попаданием воздуха или газа через рану I плевральную полость.

При оказании первой медицинской помощи рану закрывают герметической повязкой, которая одновременно является и фиксирующей. При закрытых переломах ребер на поврежденную сторону накладывают черепицеобразно широкие полосы липкого пластыря так, чтобы один их конец располагался на грудине, другой - сзади на здоровой стороне за позвоночником. Такая повязка в меньшей степени ограничивает дыхательные движения и несколько снимает боли при дыхании.

При переломах костей верхних конечностей иммобилизация выполняют табельными шинами (лестничными, сетчатыми, пластмассовыми, фанерными) или подручными средствами. Руке придают физиологическое положение - ее сгибают в локтевом суставе под углом 90°, ладонь поворачивают к груди, фаланги пальцев — в полусогнутом положении.

При переломах плечевой кости обеспечивают неподвижность плечевого и локтевого суставов до и после наложения шины, поврежденную руку подвешивают на косынке к шее.

При переломах костей предплечья необходимо обеспечить неподвижность в локтевом и лучезапястном суставах и также руку подвесить на косынке к шее.

В случаях переломов костей кисти и пальцев при наличии рапы накладывают стерильную повязку, в ладонь вкладывают плотный комок ваты, обмотанный марлей, пальцам придают полусогнутое положение (см. рис. 22).

При переломах костей таза пораженный всегда находится в крайне тяжелом состоянии. Его укладывают на твердый щит в «положении лягушки» с полусогнутыми и слегка разведенными в стороны нижними конечностями.

Не менее тяжелы переломы костей нижних конечностей, особенно бедренной.

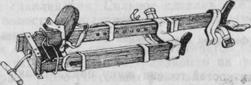

При переломе бедра обеспечивают неподвижность в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах. Наиболее удобна для иммобилизации при переломе бедра шина Дитерихса (рис. 36).

Рис. 36. Иммобилизация нижней конечности шиной Дитерихса объяснения в тексте

Длинную планку шины накладывают на ногу снаружи, а короткую — от стопы до паховой области по внутренней поверхности конечности. Обе планки накладывают таким образом, чтобы они были на 3 см длиннее конечности. Подошву шины прибинтовывают к стопе, не снимая с пострадавшего обувь. Нижние копт обеих планок вставляют в проволочные скобы подошвы, нижний конец наружной планки вставляют в паз поперечной планки, являющейся продолжением внутренней. Шину фиксируют к конечности и туловищу. Закруткой, закрепленной за стопу и проходящей через отверстие продольной планки, подтягивают конечность При наложении специальной шины, а также при использовании в целях иммобилизации различных подручных средств на костные выступы (в области голеностопного, коленного, тазобедренного суставов) подкладывают куски ваты или мягкой ткани. При отсутствии шин и подручных средств поврежденную конечность фиксируют к здоровой ватно-марлевыми кольцами (рис. 37).

Рис. 37. Фиксация поврежденной конечности к здоровой

При переломах костей голени шину накладывают от середины бедра, фиксируя коленный и голеностопный суставы.

При переломах костей стопы для иммобилизации используют лестничную или сетчатую шину. Шину предварительно моделируют таким образом, чтобы ее можно было положить на подошву' стопы, голеностопный сустав, голень. Под пятку, в углубление шины подкладывают вату.

При переломах пальцев стопы можно наложить на палец I продольном и круговом направлении липкий пластырь в 3—4 слоя. При отсутствии шин и подручного материала для иммобилизаций' при переломах костей стопы и пальцев используют фиксирующую тугую восьмиобразную повязку на стопу. Такая повязка обеспечивает неподвижность костных отломков, уменьшает боль.

Вывихи. Травмы суставов, сопровождающиеся смещение внутрисуставных концов костей или их выходом из полости сустава, называются вывихами. При вывихах деформируются контуры сустава, нарушается движение в них, появляется боль, конечности принимает вынужденное положение. Нередко бывает трудно отличить вывих от перелома кости. Спасатели и медицинские сестры не должны вправлять вывих, это делает врач!

При оказании первой медицинской помощи пострадавшему нужно ввести противоболевое средство шприцем-тюбиком и обеспечить иммобилизацию без изменения положения конечности после травмы.

Ушибы. Удары тупыми предметами или падение человека вызывают ушибы либо поверхностных тканей, либо внутренних органов. На месте ушиба наружных тканей появляются припухлость, иногда кровоподтек (синяк), а при повреждении крупных поверхностных сосудов образуется гематома (скопление крови в тканях). Особенно резкую боль вызывают ушибы костей. Опасной травмой являются ушибы внутренних органов. Первая медицинская помощь – создание покоя и применение холода на место ушиба.

Синдром длительного сдавления (травматический токсикоз). В очагах ядерного поражения, при землетрясениях, крупных производственных авариях с разрушением зданий и сооружений люди могут оказаться в завалах, придавленные конструкциями, грунтом, оборудованием. В этих случаях у пострадавшего сразу же после сдавления возникают сильная боль, двигательное возбуждение. Через 1—2 ч боль ослабевает, пострадавший успокаивается; появляются общая слабость, сухость во рту, жажда. При длительном пребывании в завале у пострадавшего развивается дремотное состояние. Сознание сохранено. Тяжесть поражения зависит от обширности повреждения мягких тканей, продолжительности и силы сдавливания. Сильное сдавливание головы, груди, брюшной полости в подавляющем большинстве случаев ведет к смертельному исходу.

Чаще в описанных ситуациях отмечается сдавливание конечностей. В этих случаях у пострадавшего на фоне относительно удовлетворительного состояния развивается тяжелое поражение— травматический токсикоз. При этом наблюдаются бледность кожи, вмятины на месте сдавливания. Кожа на ощупь холодная, мягкие ткани расплющены, пульс на конечности не определяется, чувствительность отсутствует, движения невозможны. На месте сдавливания тканей быстро нарастает отек, кожа становится синюшно-багровой, напряженной, образуются пузыри, наполненные желтовато-кровянистой жидкостью. Наступает омертвение конечности. Одновременно с местными признаками поражения развиваются общие симптомы - слабость, головокружение, тошнота, рвота, резко уменьшается или вовсе прекращается выделение мочи. Кратковременное возбуждение, возникающее у пострадавшего после освобождения из-под завала, сменяется заторможенностью и сонливостью.

Первую медицинскую помощь пораженным с травматическим токсикозом оказывают в процессе освобождения из-под завала. Сразу же надо определить, жизнеспособна ли поврежденная конечность. Вне зависимости от этого на ту часть тела, где размозжена мягкая ткань, а па коже имеются ссадины и трещины, накладывают стерильную повязку. Если поврежденная конечность не жизнеспособна, то на нее выше места сдавления накладывай! жгут, чтобы приостановить всасывание токсических веществ Л раздавленных тканей. В сомнительных случаях, когда трудно определить жизнеспособность конечности, следует прибегать к тугому ее бинтованию, лучше эластичным бинтом. Одновременно 1 этим пострадавшему вводят противоболевое средство шприцем тюбиком; можно дать 50 г водки, стакан горячего чая или кофе. На поврежденную конечность накладывают специальную шину (или изготовленную из подручных средств) для создания покоя при транспортировке пораженного. В последующем в целях усиления мочеотделения и ослабления явлений почечной недостаточности пораженному дают обильное слабо подсоленное питье -до 5 л/сут с добавлением питьевой соды. Пораженные с травматическим токсикозом подлежат отправке в лечебное учреждения в первую очередь.

Первая медицинская помощь при повреждении внутренних органов