∆f - эффективная ширина полосы пропускания ВЧ части приёмника

Лекция 7. Радиометры и радиотеплолокация.

Радиометры – это радиоизмерительные системы, регистрирующие собственное радиотепловое излучение исследуемых объектов и оценивающие их энергетические или мощностные характеристики. Они используются в дистанционном зондировании, радиоастрономии, пассивной радиолокации и медицине. Наиболее простой класс радиометрических устройств обзора и формирования радиометрических изображений (РМИ) – одноканальные радиометры компенсационного, модуляционного или другого типа с одиночными сканирующими антеннами.

Компенсационные радиометры просты в реализации и имеют высокую чувствительность. Из-за флуктуаций входных цепей оценки на выходе такого радиометра смещены. Поэтому эти устройства редко применяются при проведении измерений. Однако их характеристики (точность, чувствитель- ность) используют в качестве эталона и сравнивают с ними характеристики новых радиометров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон рабочих частот, ГГц | 88...92; 92...96; 96...100 |

| Флуктуационная чувствительность при т=1с, К | 0,03 |

| Частота модуляции, кГц | 2 |

| Напряжение питания частотой 50 Гц, В | 220±5 |

| Интервал рабочих температур, °С | +5...+35 |

Флуктуации в приёмно-усилительных устройствах

Тепловые и собственные шумы на входе приёмника генерируют электрические флуктуации, которые после усиления создают на выходе приёмника сигналы в виде непрерывной мерцающей шумовой дорожки. Проблемы, связанные с электрическими флуктуациями, становятся особенно актуальными, когда ставится задача о приёме шумового сигнала, уровень которого существенно ниже уровня собственных шумов приёмника. Для реализации приёма слабых шумовых сигналов разрабатываются специальные модуляционные радиометрические приёмники с малошумящим охлаждаемым усилителем на входе. Калибровка радиометрического приёмника проводится с помощью эталонных генераторов шума. Основная идея использования модуляционного радиометрического приёмника заключена в том, чтобы при подключении на входе ГШ-1 с комнатной температурой, сигнал на выходе приёмника при максимальном усилении выводился на нулевую отметку. Таким образом, изначально шумовая дорожка выставляется на нулевой уровень. При подключении ГШ-2 регистрируется только избыточная шумовая мощность. Если приёмник

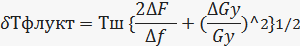

Флуктуационная чувствительность радиометра -  ·

·

Tш – шумовая температура приёмника

∆F – эквивалентная ширина полосы пропускания НЧ части приёмника, включая интегратор

∆f - эффективная ширина полосы пропускания ВЧ части приёмника

∆Gy – эффективное значение изменения коэффициента усиления ВЧ по мощности

Gy - среднее значение коэффициента усиления

∆Gy/Gy – характеризует чувствительность радиометра от стабильности системы

работает в линейном режиме и шумовой сигнал можно считать стационарным (это когда среднее значение сигнала за время t и t + τ сохраняется неизменным), то в этом случае напряжение ∆Uср. на выходе приёмника между средним значениями сигнала на нулевом и уровнем, вызванным приращением |∆Р|, связаны линейным уравнением:

∆U2ср ~ ξ|∆Р| ,

где ξ – коэффициент пропорциональности приёмника в линейном режиме.

Таким образом, выходное напряжение модуляционного радиометрического приёмника можно проградуировать в единицах СПМШ или шумовой температуре Тш.

Пример 1.

В результате калибровки было установлено, что избыточная мощность |∆Р| = 0,5·10-10Вт, ослабленная до уровня ξ = 0,5, пропорциональна напряжению ∆Uср ~ 100 mB. На вход приёмника подаётся неизвестный сигнал, который при ξ = 0,2 создаёт на выходе приёмника напряжение 80 mB.

С учётом ослабления калибровочная мощность пропорциональна напряжению ∆Uср.кал. = 200 mB, мощность исследуемого сигнала пропорциональна ∆Uср.s = 400 mB, что соответствует мощности входного сигнала |∆Р| = 10-10Вт. Пересчитаем полученные входные данные для шумовой температуры. Полоса ∆f = 109 Гц. Вычисляем Тш изб.

Тш изб. = ∆Р/(k∆f) = 0,5·10-10/1,38·10-23·109 = 3,6·103K.

Соответственно эквивалентная шумовая температура исследуемого сигнала

Тэкв s = 7,2·103K

усредняются.

Пример 2.

Найти тангенциальную чувствительность приёмника, если известно, что при калибровке ТГШ |∆Р| = 10-12 Вт, ∆Uср = 4 мВ, ∆Uср.ш.д. = 1 мВ.

Sтан. = 0,25 ·10-12 Вт или в градусах Sтан. = 0,25·10-12 /1,38·10-23 ·109 ≈ 18K.

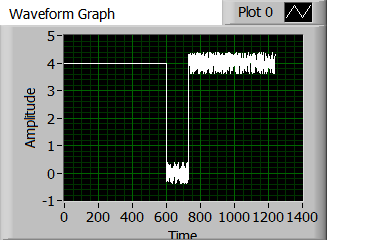

Пример шумовой дорожки и калибровочной ступеньки радиометрического приёмника

Таким образом, оценки таких важнейших параметров, как чувствительность, шумовая температура, калибровка радиометрического приёмника, непосредственно связаны с эталонными и образцовыми ГШ. Разработка современных ГШ на базе новых фундаментальных и технических достижений остаётся актуальной задачей метрологического обеспечения шумовых измерений.

Использование радиометрических приёмников в космической археологии

Кому предназначали обитатели пустыни Наска свои гигантские рисунки, которые видны лишь с высоты птичьего полета, доподлинно неизвестно. Одно лишь ясно, что в отличие от тех зрителей «свыше», современным археологам удается считывать куда более таинственные и содержательные знаки прошлого. Все тем же взглядом с небес…

В арсенале современных археологов, ведущих поиски древних руин с воздуха и из космоса, есть несколько технологий, которые позволяют буквально заглянуть вглубь времен. В их числе — аэро- и космическая фотосъемка в ближнем ИК-диапазоне на пленку с «ложным цветом». Применяемый преимущественно в океанографии «лидар» — устройство создающее рельефную карту местности (дна) при помощи лазерного сканирования с верхней точки - способен обнаружить невидимые снизу изменения рельефа. Локатор с искусственной апертурой (SAR) позволяет сканировать из космоса территории, даже укрытые облачностью и покрытые растительностью, выявляя линейные и геометрические контуры. Также для этих целей используется микроволновая локация, дающая возможность увидеть то, что находится в грунте на небольшой глубине.

Открытие случилось в 2007 году, когда профессор Университета Падуи Паоло Моцци вместе с коллегами организовал аэрофотосъемку территории, на которой ничто не напоминало о каких-либо античных руинах. Ни стен, ни курганов, ни кочек — всего лишь поле, засеянное полезными сельскохозяйственными культурами. Но на снимке перед учеными предстал план большого древнеримского города Альтина, который, как было известно историкам, располагался где-то в этих краях. Собственно, он и считается предком Венеции. На полученных фото удалось разглядеть стены с воротами, каналы (да-да, каналы были и на прародине венецианцев — прибрежные земли здесь очень болотистые), дома, улицы, амфитеатр. Чтобы узнать, где что находится, раскопок не понадобилось.

В последние годы с помощью дистанционного зондирования поверхности было сделано несколько важнейших археологических открытий. Знаменитый буддийский храмовый комплекс Ангкор-Ват (Камбоджа, XII в) сегодня стоит, окруженный густыми джунглями. Однако аэросъемки этой местности при помощи локатора с синтетической апертурой, фиксирующая микрорельефы и изменения влажности почвы, принесли поразительные результаты. Оказывается, некогда Ангкор-Ват окружала обжитая территория размером с современный Лос-Анжелес, застроенная домами и покрытая сетью дорог и каналов. В другой части мира — в Египте — удалось найти около 100 новых археологических объектов в дельте Нила. Команда археологов под руководством Сары Поркак (Университет штата Алабама) изучала снимки, сделанные спутником Landsat в разных диапазонах электромагнитного спектра. Обработав эти изображения, ученые увидели, что места бывших поселений четко отличаются от нетронутой «целины», так как, благодаря органическим останкам, иначе поглощают влагу.

Строго говоря, использование аэрофотосъемки для археологических разысканий — совсем не вчерашнее изобретение. О том, что при взгляде на землю с птичьего полета вдруг проступают невидимые снизу контуры древних стен и дорог, стало известно еще на заре воздухоплавания. В нашей стране хорошо известны работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции Института этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая, обнаружившей с помощью аэрофотосъемки сотни погребенных под песком памятников цивилизаций Средней Азии в низовьях рек Амударьи и Сырдарьи. Иногда увиденное с воздуха может на земле присутствовать лишь в виде микрорельефа, небольшого — в несколько сантиметров возвышения. Это уже хорошо, так как при определенном угле освещения возвышение начинает отбрасывать тени. Но часто никакого микрорельефа нет, а контуры «замаскированных» грунтом сооружений лишь едва выделяются особым оттенком почвы. А если территория древнего памятника покрыта растительностью? Порой это становится помехой для археологов, но иногда и подспорьем.

Примерно год назад в районе знаменитого Стоунхенджа при осмотре с воздуха были обнаружены круги на полях, но не совсем те, авторство которых приписывают обычно инопланетянам или безвестным земным шутникам. Круги с «инопланетным» подтекстом представляют собой геометрически выверенные кольцеобразные площадки с тщательно примятыми колосьями или стеблями травы. Здесь же кольца выделялись тем, что трава на них плохо росла, то есть отличалась жухловато-желтым цветом на фоне окружающей зелени. Разгадка этой тайны оказалась вполне земной и очень радостной для археологов: круги обозначали очертания скрытых под землей погребальных курганов, в которых нашли покой древние британцы, жившие около 6000 лет назад. Механизм возникновения таких важных для науки меток весьма прост — в засушливое время года растения, питающиеся из тонкого слоя почвы, что покрывает, например, древние стены, страдают от жажды и меняют цвет. При этом их соседи-собратья, имеющие возможность без помех запустить корни поглубже в грунт, все так же счастливо зеленеют. В принципе обнаружение контуров древнего Альтина профессором Моцци со товарищи случилось благодаря тому же явлению. Особенно стоит отметить, что аэрофотосъемку итальянцы производили в ту пору, когда на берегах Венецианского залива случилось засушливое лето и привычно мокрые местные почвы оскудели. Тонкость при этом заключается в том, что далеко не всегда природа и почва отдают свои секреты так просто, как это случилось с британскими курганами. Иными словами, начертанные на почве следы давно забытых городов и храмов могут, даже при съемке с верхней точки, не проявлять себя в видимом диапазоне. Именно поэтому в арсенал современной археологии входят новые средства поиска древних памятников, позволяющие обнаруживать их с помощью наблюдения в иных диапазонах спектра электромагнитного излучения.

Однако еще более впечатляющие результаты достигаются сегодня в археологии не с помощью аэрофотосъемки, а с помощью наблюдения поверхности Земли из космоса. Причин тут две: во‑первых, спутники, предназначенные для мониторинга земной поверхности, оснащены большим количеством разнообразной и эффективной аппаратуры, позволяющей вести наблюдения в разных диапазонах электромагнитного излучения, в том числе в условиях покрывающей территории облачности. Во‑вторых, космическим аппаратам легко доступны те части планеты, в которые не так-то просто снарядить археологические экспедиции, особенно если точно неизвестно, есть ли там что-то достойное внимания. Активная работа со спутниковыми снимками в археологии началась не так давно — долгое время фото из космоса не имели достаточного разрешения, чтобы высматривать в них призрачные контуры древних сооружений. Затем такого разрешения достигнуть удалось, однако владевшие спутниками-шпионами военные не спешили предоставлять свои снимки в распоряжение гражданских лиц, историков в том числе. Правда, Тому Сиверу, единственному археологу, сотрудничавшему в этом направлении с NASA, еще с 1981 году удалось (с помощью фото в тепловом диапазоне) обнаружить, например, древнейшие индейские тропы в штате Нью-Мексико и даже точное расположение давно снесенного ангара братьев Райт.

Настоящая революция произошла, когда 1 января 2000 года в свободной продаже появились фото земной поверхности, сделанные с разрешением до 1 м. Эти изображения поступали со спутника IKONOS, произведенного компанией Lockheed Martin и запущенного в сентябре 1999 года. Спутник до сих пор находится на орбите и выполняет снимки как в панхроматическом режиме (черно-белое изображение, формируемое всеми лучами видимого спектра, без фильтрации), так и отдельно по спектральным каналам (ближний (коротковолновый) инфракрасный, красный, зеленый, голубой).

Память джунглей

В 2002 году Дэниел Ирвин, коллега Тома Сивера по NASA, отправил карты земной поверхности, сделанные с помощью IKONOS, своему новому знакомому Биллу Сатурно. Этот американский археолог известен своими раскопками в департаменте Петен (Гватемала), где им были открыты пирамиды майя, сооруженные еще в доколумбову эпоху. В VIII—IX веках на территории Петена бурлила жизнь. Майя строили города, дороги и храмы, вырубая попутно все местные леса. Считается, что последовавшая за этим экологическая катастрофа стала одной из причин краха древнеиндейской цивилизации. Когда человек оставил природу в покое, над останками былого величия вновь поднялись влажные экваториальные джунгли.

Разглядев снимки со спутника, сделанные в разных диапазонах, Билл Сатурно вдруг понял, что на космических фото явно проступают очертания сооружений, давно укрытых землей и густой лесной растительностью. Это было хорошо заметно на снимках в ближнем ИК-диапазоне. Сатурно сообщил о своих изысканиях Сиверу, и хотя тот поначалу скептически отнесся к результатам анализа снимков, в последствии оба археолога начали активное сотрудничество в области использования дистанционного зондирования для археологических изысканий. Ведь выводы Билла Сатурно оказались совершенно верными. Дело в том, что остатки известковой штукатурки, применявшейся майя, оказавшись в почве, на сотни лет вперед изменили ее химические характеристики. Из-за этого на месте бывших построек и дорог цвет грунта и даже листвы деревьев стал немного другим. Однако увидеть эту разницу с Земли оказалось невозможным.

Сегодня техники дистанционного зондирования Земли позволяют разглядеть следы дорог, оборонительных валов и городских стен даже под слоями вулканической лавы или под толщей морской воды. Конечно, эти поиски включают в себя не только производство снимков земной поверхности из космоса или с воздуха, но и обработку этих данных с помощью сложнейшего программного обеспечения. В общем, это сфера деятельности высоких профессионалов, что вовсе не означает, будто к поиску спрятанных древностей не могут подключиться любители. При всеобщей доступности таких популярных сетевых сервисов, как Google Maps и Google Earth, каждый желающий может попробовать разглядеть на поверхности то, что ускользнуло от глаз всех остальных. Еще в 2005 году итальянский программист Лука Мори, разглядывая на космических картах из интернета окрестности своего дома, увидел на земле какой-то странный темный овал, а поблизости — прямоугольный контур. Выяснилось, что именно так проявились на почве находящиеся под землей остатки римской виллы. Так что найти древние руины, не вставая из-за компьютера, уже вполне возможно. Главное — иногда все же обуздывать свое воображение и не спешить с сообщениями об открытии античных руин в Мозамбике или Атлантиды на дне океана.

Родоначальница космической археологии американка Сара Паркак

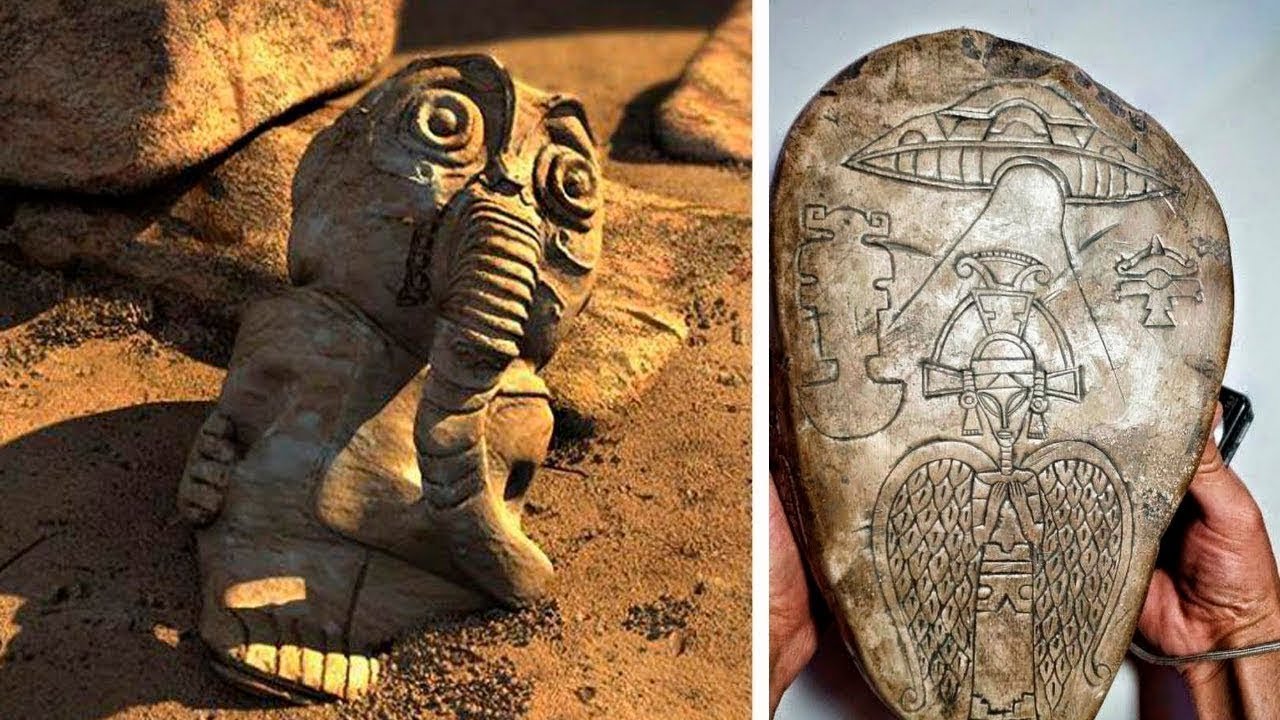

Древние изображения пришельцев

Древние летательные аппараты

Археология из космоса

Виктор Камачо Мексиканский археолог. Запретная археология

Космонавты древней цивилизации

Странные артефакты древности

Запретная археология, древние артефакты археологов

Древние наскальные рисунки. Петроглифы, наскальные изображения выбитые или нанесённые краской

Египет. Новые открытия, обнаруженные у поверхности из космоса Сарой Паркак

Обнаружение древних городов с помощью Лидара - технология получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем, например лазерного импульса использующих явление поглощения и рассеяния света. Затем измеряется время через которое сигнал вернётся.

Галактический диск. Неразгаданный древний артефакт.