4. Лечение кальциноза (Na-ЭДТА в/в, колхицин 0,65 мг 2-3 раза/сут внутрь, трилон Б местно)

5. В неактивную фазу – ЛФК, массаж, ФТЛ (парафин, электрофорез с гиалуронидазой и др.), бальнеолечение, санаторно-курортное лечение.

87. Системный склероз: этиология, патогенез, основные клинические проявления, принципы диагностики и лечения.

Системный склероз (СС, системная склеродермия) – прогрессирующее полисиндромное заболевание с характерными изменениями кожи, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и распространенными вазоспастическими нарушениями по типу синдрома Рейно, в основе которых лежит поражение соединительной ткани с преобладанием фиброза и сосудов по типу облитерирующего эндартериита.

Эпидемиология СС: заболеваемость 0,27-1,2 случая на 100 000 населения, женщины болеют в 3-7 раз чаще.

Этиология СС достоверно не известна, обсуждают участие следующих факторов:

а) генетическая предрасположенность (характерно сочетание заболевания с HLA А9, В8, В35, DR1, DR3, DR5, DR11 и др.)

б) воздействие на организм неблагоприятных экзо- и эндогенных факторов–триггеров:

- инфекционных (бактериальные, вирусные и др.инфекции)

- химических (длительный контакт с бензином, полихлорвинилом, кремниевой пылью, прием некоторых ЛС, L-триптофан-содержащих продуктов и добавок)

- стрессы и нейроэндокринные нарушения (в том числе аборты, климакс)

- травмы, длительное воздействие вибрации, охлаждение

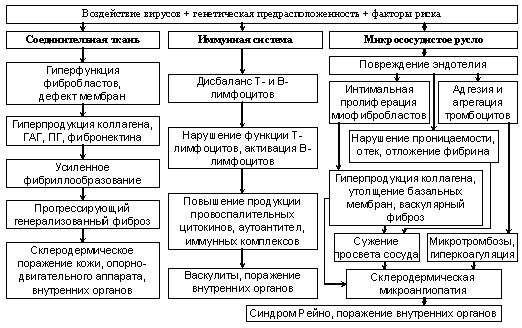

В патогенезе СС играют роль следующие факторы:

а) изменения со стороны иммунной системы (снижение уровня Т-супрессоров при нормальном содержании В-лимфоцитов в крови; образование циркулирующих иммунных комплексов и специфических аутоантител: антинуклеазных, антинуклеарных, антицентромерных, антитопоизомеразных, антинейтрофильных)

а) изменения со стороны иммунной системы (снижение уровня Т-супрессоров при нормальном содержании В-лимфоцитов в крови; образование циркулирующих иммунных комплексов и специфических аутоантител: антинуклеазных, антинуклеарных, антицентромерных, антитопоизомеразных, антинейтрофильных)

б) изменения обмена соединительной ткани (увеличение биосинтеза коллагена и неофибриллогенеза из-за влияния ряда цитокинов и факторов роста)

в) поражение микроциркуляторного русла (повреждение эндотелия цитотоксическими Т-лимфоцитами с последующей адгезией и агрегацием тромбоцитов, активацией коагуляции и последующим сужением просвета).

Основные клинические проявления СС:

1) значительная потеря массы тела, вплоть до кахексии, субфебрильная лихорадка

2) поражения кожи – ведущий признак заболевания, имеющий наибольшую диагностическую значимость:

а) стадия плотного отека – плотный болезненный отек в области кистей (сосискообразные пальцы) и на лице

б) стадия индурации – кожа становится очень плотной, появляется маскообразность лица (лицо лишено мимики), складки и морщины разглаживаются, лицо кажется «застывшим»; меняется окраска кожи (чередование участков пигментации и депигментации), отчетливо проявляется сосудистый рисунок кожи, множественные телеангиэктазии

в) стадия атрофия - кожа лица «натянута», имеет неестественный блеск, нос заостряется («птичий» клюв),

вокруг рта появляются кисетообразные складки, затрудняется полное открывание рта; кожа пальцев рук уплотняется, развиваются сгибательные контрактуры, склеродактилия, акросклероз, за счет остеолиза происходит укорочение концевых фаланг; трофические нарушения в виде облысения, деформации ногтей, изъязвлений кожи на отдельных участках.

По мере прогрессирования заболевания процесс распространяется на кожу груди, спины (ощущение «корсета») вплоть до тотального поражения кожи и конечностей с кахексией и мумификацией («живые мощи»).

Поражение кожи у многих больных сочетается с поражением слизистых (хронический конъюнктивит, атрофический ринит, фарингит, стоматит).

3) поражение опорно-двигательного аппарата: мышц - интерстициальный миозит или полимиозит (боли в мышцах, мышечная слабость, ощущение скованности), костей - остеолиз ногтевых фаланг, укорочение и деформация пальцев рук и ног, суставов - полиартралгии, склеродермический полиартрит с преобладанием экссудативно-пролиферативных или фиброзно-индуративных изменений, периартрит с развитием контрактур из-за вовлечения в патологический процесс периартикулярных тканей.

4) кальцификация мягких тканей с отложениями кальция в области пальцев рук и периартикулярно в виде белых, просвечивающихся сквозь кожу, очагов (синдром Тибьержа-Вейссенбаха); кальцификация может быть проявлением CREST-синдрома: кальциноз + синдром Рейно + эзофагит + склеродактилия + телеангиэктазии.

5) синдром Рейно – внезапное появление парестезий (чувство онемения, ползание мурашек) в области II-IV пальцев кистей, стоп, резкое их побледнение и похолодание сменяющееся чувством боли, жара в пальцах, гиперемией кожи; при СС синдром Рейно захватывает не только пальцы рук, стоп, но и губы, кончик языка, части лица

6) поражение органов дыхания: фиброзирующий альвеолит и диффузный пневмофиброз чаще в базальных отделах легких, адгезивный плеврит, легочная гипертензия

7) поражение сердечно-сосудистой системы: кардиосклероз, интерстициальный миокардит, эндокардиты с образованием клапанных пороков сердца, адгезивный перикардит

8) поражение органов пищеварения: эзофагит (дисфагия, сужение пищевода в нижней трети, ослабление перистальтики и ригидность его стенок, стриктуры), дуоденит, энтерит (синдром мальабсорбции), колит (с выраженными запорами и явлениями кишечной непроходимости)

9) поражение почек в виде:

а) острой нефропатии (истинная склеродермическая почка): олигоанурия, АГ, нарастающие протеинурия, микрогематурия, цилиндрурия, ретинопатия, энцефалопатия (из-за генерализованного поражения артериол почек и развития кортикальных некрозов с клиникой ОПН)

б) хронической нефропатии – протекает как хронический ГН (обусловлена поражением сосудов и клубочков почек, канальцев и интерстиция)

10) поражение нервной системы: полинейропатии (боли в руках и ногах, нарушение чувствительности в виде гиперестезии с последующим развитием гипестезии дистального типа, снижение сухожильных рефлексов), редко – поражения ЦНС

11) поражение эндокринной системы: наиболее часто – гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит, надпочечниковая недостаточность, снижение функции половых желез.

Критерии диагностики СС Американской ревматологической ассоциации:

1) главный критерий: склеродермическое поражение кожи проксимальнее пястно-фаланговых или плюснефаланговых суставов

2) малые критерии:

- склеродактилия («птичья лапа» из-за сгибательной контрактуры)

- рубчики на дистальных фалангах пальцев

- двусторонний базальный фиброз легких

Диагноз СС правомочен при сочетании главного и 2 малых критериев.

Диагностика СС:

1. Лабораторные данные:

а) ОАК: лейкоцитоз, реже лейкопения, гипохромная анемия, слабо выраженное увеличение СОЭ

б) ОАМ: могут быть микромегатурия, протеинурия, цилиндрурия, лейкоцитурия при поражении почек

в) БАК: выраженный в различной степени (в зависимости от активности процесса) синдром воспаления

г) иммунограмма: ревматоидный фактор (40-50% больных), антинуклеарные АТ (30-90%), антитела к эндотелию, антинуклеарные антитела к антигену Scleroderma-70, снижение активности Т-супрессоров, дисиммуноглобулинемия

2. Иструментальные данные:

а) рентгенологическое исследование костей (участки кальциноза в подкожной клетчатки пальцев рук, ног, в области крупных суставов; остеолизис ногтевых фаланг пальцев; околосуставной остеопороз, сужение суставных щелей, костные анкилозы и др.), пищевода (снижение тонуса и ослабление перистальтики, диффузное расширение просвета с участками стриктур), легких (двусторонний базальный фиброз)

б) биопсия кожно-мышечного лоскута: фиброзная трансформация тканей, патология сосудов

в) ЭКГ, ЭхоКГ для уточнения степени поражения сердца, ФГДС и др.

Принципы лечения СС:

1. Антифиброзная терапия:

1) D-пеницилламин 125-500 мг внутрь через сутки натощак (осторожно при аллергии на пенициллины!)

2) ферментные препараты: лидаза 64 ЕД подкожно или в/м 10 инъекций

2. Профилактика и лечение сосудистых осложнений при нарушении микроциркуляции:

1) блокаторы кальциевых каналов: амлодипин 5-20 мг/сут, дилтиазем 120-300 мг/сут, нифедипин 10-30 мг 3 раза/сут внутрь

2) симпатолитики: празозин 1-2 мг 2-3 раза/сут внутрь

3) антагонисты рецепторов АТII: лозартан 25-100 мг/сут внутрь

4) пентоксифиллин (трентал) 400 мг 3 раза/сут внутрь

5) простагландины – показаны при критической ишемии в/в и в/арт на протяжении 6-24 часов в течение 2-5 суток: алпростатид 0,1-0,4 мг/кг/сут, илопрост 0,5-2,0 мг/кг/сут

3. Противовоспалительная терапия:

1) ГКС – в отечную стадию и при выраженном активном течении процесса (15-20 мг/сут внутрь по преднизолону)

2) цитостатики – при неэффективности ГКС: метотрексат 15 мг/нед внутрь, циклоспорин А 2-3 мг/кг/сут внутрь

3) НПВС

4. Симптоматическая терапия: при эзофагите: Н2-блокаторы и блокаторы протонной помпы, регуляторы моторики (церукал); терапия сердечно-легочной недостаточности и др.

88. Первичные системные васкулиты: основные нозологические формы, принципы диагностики и лечения.

Системные васкулиты (СВ) – группа гетерогенных заболеваний преимущественно иммунного генеза, в основе которых лежит генерализованное поражение сосудов (артерий и вен разного калибра, лимфатических сосудов, микроциркуляторного русла) с воспалением и некрозом сосудистой стекни и вторичным вовлечением в процесс органов и систем.

а) первичные – поражение сосудов иммунного генеза как самостоятельное заболевание

б) вторичные – поражение сосудов иммунного генеза, развивающееся как реакция на инфекцию, воздействие токсических веществ, при системных заболеваниях соединительной ткани и др.

Социальная значимость: большинство СВ – тяжелые заболевания (30-40% погибают в первые 5 лет)

Классификация СВ в зависимости от калибра пораженных сосудов:

1. Поражающие крупные сосуды:

а) гигантоклеточный артериит (болезнь Хортона)

б) неспефицический аортоартериит (болезнь Такаясу)

в) темпоральный артериит

2. Поражающие средние сосуды:

а) узелковый полиартериит

б) болезнь Кавасаки (слизисто-кожно-железистый синдром)

3. Поражающие мелкие сосуды:

а) геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна-Геноха)

б) микроскопически полиартериит

в) гранулематоз Вегенера

г) аллергический гранулематозный ангиит (синдром Чарга-Стросса)

Этиология СВ достоверна неизвестна, предполагается участие следующих факторов:

а) вирусная инфекция (ВГВ и С, вирус Эпштейна-Барр, ВИЧ, парвовирусы; доказана роль ВГВ в возникновении узелкового полиартериита и неспефического аортоартериита)

б) бактериальная инфекция (стрептококки, иерсинии, хламидии, сальмонеллы и др. бактерии)

в) лекарственные и пищевые аллергены (играют роль в развитии синдрома Чарга-Стросса, геморрагического васкулита)

г) гиперчувствительность к компонентам табака (вызывает развитие облитерирующего тромбангиита)

д) наследственная предрасположенность (по ряду антигенов HLA)

Способствующие факторы: переохлаждение, гиперинсоляция, воздействие химических веществ и др.

В основе патогенеза СВ – имунные процессы:

1) образование под влиянием этиологического фактора циркулирующих иммунных комплексов с фиксацией их в стенке сосуда ® активация комплемента ® хемотаксис нейтрофилов ® выделение нейтрофилами лизосомальных ферментов ® повреждение сосудистой стенки ® повышение проницаемости сосудов

2) развитие ГЗТ с участием цитотоксических лимфоцитов, макрофагов и формированием гранулем

3) появление антинейтрофильных цитоплазматических антител – гетерогенной популяции аутоАТ, реагирующих с различными ферментами цитоплазмы нейтрофилов (с протеиназой-3, миелопероксидазой, реже – лактоферином, катепсином G) ® активация нейтрофилов ® выделение лизосомальных ферментов ® повреждение сосудистой стенки, лизис клеток эндотелия ® появление на эндотелии молекул адгезии (Е-селектина, молекулы адгезии – 1) ® прилипание нейтрофилов и лимфоцитов к эндотелию и их последующее проникновение в ткани

4) появление антиэндотелиальных АТ, вызывающих повреждение эндотелия путем антителозависимой цитотоксичности

5) появление антифосфолипидных АТ, перекрестно реагирующих с эндотелиальными белками (тромбомодулином, белками С и S) с повышением коагулирующих свойств крови

6) продукция эндотелием и тромбоцитами провоспалительных цитокинов (различные ИЛ, эндотелин и др.)

В зависимости от характера иммунопатологического процесса, лежащего в основе первичного СВ выделяют:

а) васкулиты, связанные с имунными комплексами: геморрагический васкулит, васкулиты при СКВ и РА, болезнь Бехчета, криоглобулинемический васкулит

б) васкулиты, связанные с органоспецифическими АТ: болезнь Кавасаки

в) васкулиты, связанные с антинейтрофильными цитоплазматическими АТ: гранулематоз Вегенера, микроскопический полиартериит, синдром Чарга-Стросса, узелковый полиартериит.

Основные методы диагностики при СВ:

1. Общие исследования (скрининг): ОАК (нормальные при болезни Такаясу, при других СВ – воспалительные изменения); ОАМ; БАК (СРБ, мочевина, креатинин, печеночные ферменты, протеинограмма); маркеры гепатита В и С; анализ кала на скрытую кровь

2. Исследования, направленние на выяснение типа СВ:

а) лабораторные: посевы крови; исследование ликвора; иммунограмма (ревматоидный фактор, антифосфолипидные АТ, показатели системы комплемента, АТ к инфекционным агентам)

б) инструментальные: рентгенография органов грудной клетки; Эхо-КГ; УЗИ-допплерография сосудов; рентгенография или КТ придаточных пазух носа; электромиография, исследование нервной проводимости; МРТ головного мозга (помогает выявить нарушение кровотока в больших сосудах, утолщения менингеальной оболочки или инфаркты головного мозга); ангиография; биопсия (кожи, мышц, почек, легких, височной артерии, бедренного нерва и др.)

Состояния, которые могут иммитировать первичный СВ:

а) ЛС: кокаин, амфетамин, АБ, производные эрготамина

б) инфекции: СПИД, инфекционный эндокардит, сифилис

в) злокачественные опухоли: лимфомы, лейкозы

г) миксома сердца

д) холестероловые эмболы

е) антифосфолипидный синдром

Схема диагностики СВ:

1. Предположить наличие системного васкулита

2. Исключить сходные по клинической картине заболевания