Система обработки почвы. Способы обработки почвы под посев злаковых трав должны дифференцироваться в зависимости от типа почвы, мощности гумусового слоя, а также от характера предшествующих культур.

Посев многолетних злаковых трав в полях севооборота проводится после проведения общепринятых приёмов обработки почвы (табл. 11.1).

Таблица 11.1

Основные приёмы обработки почвы при посеве многолетних злаковых трав [81]

| № п/п | Название агроприёма, тип орудия | Сроки проведения | Агротребования | Цели и условия применения |

| О сновная | ||||

| 1. | Опрыскивание, штанговые опрыскиватели | рано весной по вегетирующим сорнякам высотой до 10…15см | ветер менее 4м/с, температура +15…+25оС | опрыскивание гербицидами сплошного действия в дозе 4…8л/га за 15…20 дней до посева трав |

| 2. | Дискование, дисковые бороны и лущильники | через 2…3 недели после внесения гербицидов сплошного действия | глубина обработки 8…12см | лущение стерни ускоряет прорастание семян и вегетативных органов корнеотпрысковых, корневищных сорняков, способствует сохранению влаги в почве |

| 3. | Культурная вспашка, лемешные плуги с предплужниками | через 2…3 недели после лущения стерни | на глубину пахотного слоя (20…22см) | способствует ускоренному разложению пожнивных остатков, гибели сорных растений, улучшает водно-воздушный режим почвы |

| ранневесенняя | ||||

| 4. | Боронование, бороны зубовые тяжёлые | при наступлении физической спелости почвы | глубина обработки 4…5 см | предохраняет почву от высыхания, выравнивает её поверхность, разрушает почвенную корку, уничтожает проростки и всходы сорняков |

| 5. | Культивация с боронованием, культиваторы сплошной обработки и бороны зубовидные | первая обработка через 5…7 дней после боронования, последующие - при необходимости (при летних беспокровных посевах) | глубина обработки 8…10см | обеспечивает рыхление почвы, выравнивание поверхности с одновременным подрезанием сорняков |

| предпосевная и послепосевная | ||||

| 6. | Предпосевная обработка, комбинированные агрегаты типа РВК, АКШ | в день посева трав | глубина обработки 6…8 см | рыхление, выравнивание и прикатывание обеспечивают равномерную глубину заделки семян, предупреждает усиленное испарение почвенной влаги и оседание почвы после появления всходов |

| 7. | Допосевное прикатывание, катки кольчато-шпоровые или водоналивные | непосредственно перед посевом на лёгких почвах и торфяниках | уплотнение и выравнивание поверхности поля, дробление комков почвы | использование при посеве мелкосемянных видов трав |

| 8. | Послепосевное прикатывание, катки кольчато-шпоровые или водоналивные | сразу после посева на лёгких почвах и торфяниках и при недостаточном увлажнении на других типах почв | усиливает приток влаги к семенам, уменьшает её испарение, улучшает контакт семян с почвой и ускоряет их прорастание | |

Качественный посев многолетних трав сразу после проведения общепринятой технологии обработки почвы при дополнительном выравнивании поверхности обеспечивается и на участках с маломощной несвязной дерниной на дерново-подзолистых почвах с выродившимися травостоями. На участках с легкими по гранулометрическому составу минеральными почвами и на осушенных торфяниках с хорошо разложившимся торфом необходимо проводить посев быстроразвивающихся многолетних злаковых трав сразу после обработки почвы, в целях предотвращения ветровой и водной эрозии.

При посеве на участках с минеральными почвами с малым гумусовым горизонтом (до 15см) и слабой дерниной проводится многократное дискование дисковыми боронами типа БДТ-3,0, БДТ-7,0. При более глубоком гумусовом горизонте (свыше 15см) слабозадерненные участки обрабатывают путём вспашки плугами с винтовыми или полувинтовыми отвалами типа ПЛН-5-35 или ПЛН-3-35 с последующим дискованием, а при мощной дернине предварительно проводят дискование или применяют чизельный культиватор с узкими (10см) лапами, а затем вспашку и дискование. Для обработки минеральных и старопахотных торфяных почв может применяться агрегат МРП-2,1 с активными рабочими органами, для предпосевной обработки и посева трав на участках со слабой дерниной используют ПАН-3-01.

Обязательным приемом предпосевной обработки почвы при закладке культурных травостоев на вновь осваиваемых и старовозрастных площадях с минеральными почвами должна быть планировка поверхности. Ее следует проводить после дискования до внесения минеральных удобрений и извести с помощью ПЛМ-4-6, тяжелой рельсовой волокуши и др., количество проходов которых зависит от выравненности участка. Каждый последующий проход планировщика проводится под углом или перпендикулярно к предыдущему.

После планировки и внесения минеральных удобрений и извести участок дискуется, проводится предпосевная обработка агрегатами типа АКШ-6, АКШ-7,2, РВК -3,6, затем прикатывается в зависимости от связности почвы водоналивными (возможно без воды), кольчато-шпоровыми или кольчатыми катками. Также необходимо проводить дополнительное послепосевное прикатывание лёгкими катками.

На каменистых почвах перед посевом нужно организовать сбор камней и при необходимости проводить его в осенний период. При закамененности средними камнями используют камнеподборщик УКП -0,6, мелкими – УСК- 0,7.

Выбор покровной культуры. При посеве трав в ранневесенний срок на минеральных землях экономически целесообразно высевать их под покров однолетних культур (вико-, горохо-, пелюшко-, люпино-овсяных смесей или овса) со сниженной на 20…25% нормой высева, убираемых на зеленый корм в период вымётывания овса и начала цветения бобовых. Кроме экономической выгоды, что в год посева получаем полноценный урожай покровных культур, подпокровные посевы трав позволяют значительно снизить засоренность травостоев. При посеве многолетних трав под покров ячменя надо обязательно снижать на 25…30% норму его высева, строго контролировать уровень и равномерность внесения азотных удобрений, а при полегании ячменя – своевременно убирать его на кормовые цели. Наиболее пригодны раннеспелые слабокустящиеся и устойчивые к полеганию сорта.

При посеве на торфяно-глеевых почвах в качестве покровных культур применяются однолетние бобово-овсяные смеси со сниженной на 25% нормой высева и райграс однолетний (5…6кг/га).

На засоренных торфяно-глеевых и торфяных почвах со средней и глубокой залежью торфа в качестве покровной культуры можно использовать овес со сниженной на 40% нормой высева, убираемой на зеленый корм. Нельзя применять как покровные культуры однолетние бобовые травы и райграс однолетний на таких землях. Вика, горох, пелюшка и люпин, благодаря хорошему увлажнению и большим запасам азота в почве, развивают очень мощную и плотную надземную массу, которая сильно затеняет и угнетает подсеянные травы, а зачастую полегает, приводя к их полному выпадению. Райграс однолетний интенсивно кустится, быстро отрастает после скашиваний и вегетирует до глубокой осени, а поэтому очень сильно подавляет развитие высеянных под его покров многолетних трав. Многолетние травы выходят из-под его покрова ослабленными, нераскустившимися, изреженными, плохо зимуют и отличаются пониженной продуктивностью в первый год пользования.

Посев злаковых трав на семенные цели зависит и от особенностей конкретного вида. Так кострец безостый и ежа сборная формируют высокие урожаи семян только при беспокровном посеве, а тимофеевка луговая, овсяница луговая и райграс пастбищный обеспечивают хорошие урожаи и при подпокровном посеве.

Система применения удобрений. Создание кормовых угодий на землях низкого естественного плодородия требует обязательного окультуривания почвы: внесения в основную заправку удобрений, а на слабокислых и кислых почвах – известковых материалов. Внесение в почву в процессе ее обработки под посев многолетних трав требуемых количеств удобрений и извести является основой повышения ее плодородия и формирования полноценного травостоя с потенциально высокой продуктивностью в последующие годы.

При закладке кормовых травостоев должно в обязательном порядке проведено известкование при проведении основной обработки почвы. Проведенными исследованиями (В.И. Поплевко) установлено, что при создании укосных кормовых угодий со злаковым травостоем на кислых супесчаных почвах достаточно известкования в дозе по 0,5 гидролитической кислотности; при создании злаково-бобовых сенокосов – по 1,0 гидролитической кислотности, обеспечивающее повышение урожайности укосного травостоя (без применения удобрения) на 10…20ц сухой массы/га, окупаемость 1кг доломитовой муки составила на злаковом травостое –7,9кг, на злаково-бобовом– 9,1кг сухой массы. Причём целесообразно внесение извести под культивацию.

При создании семенников трав почвы, имеющие рН почвенного раствора ниже 5,5 должны быть произвесткованы. Наиболее целесообразно вносить известковые материалы под предшествующие культуры в севообороте перед зяблевой вспашкой. Поверхностное известкование семенных посевов многолетних злаковых трав не даёт ожидаемого эффекта.

На долголетних кормовых угодьях со сроком использования 6…8 лет и более один раз в три-четыре года осенью следует проводить поверхностное известкование в половинной дозе по гидролитической кислотности. На почвах легкого состава, бедных магнием, и осушенных торфяных почвах в качестве известкового материала лучше использовать доломитовую муку.

При создании кормовых угодий на участках бедных по плодородию требуется вносить не менее 40…60т/га компоста. Экспериментально установлена целесообразность внесения при перезалужении на слабообеспеченных супесчаных почвах торфонавозного компоста в дозе 60т/га, обеспечивающее прибавку урожайности созданного сенокоса 15…20ц сухой массы с гектара в среднем за три года действия без дополнительного минерального удобрения. Органические удобрения следует вносить под зяблевую вспашку или дискование при обработке почвы под посев многолетних трав.

В севооборотах с многолетними злаковыми травами, выращиваемыми на семена, использование органических удобрений в некомпостированном виде недопустимо. Органические удобрения в дозе 40…60т/га вносятся в перепревшем виде. Но, во избежание засорения семенных травостоев, их израстания и полегания, необходимо их вносить под предшествующие культуры на легких почвах за 1…2 года, на средних и тяжелых - за 2…3 года до посева трав.

При невозможности внесения органических удобрений из-зa опоздания со сроком внесения или недостатка органики злаковые травы необходимо возделывать по сидератам. В качестве сидеральных культур можно использовать редьку масличную, рапс озимый или яровой, узколистный люпин.

Для формирования полноценного создаваемого травостоя огромное влияние оказывает внесение минеральных удобрений. Дозы вносимых в основную заправку почвы минеральных удобрений устанавливают исходя из плодородия почв и планируемого уровня продуктивности культурных сенокосов в последующие годы. При средней обеспеченности дерново-подзолистых почв фосфором и калием в качестве основного удобрения следует вносить на 1 га примерно 45…60кг фосфорных, 60…90кг калийных и 30…60кг азотных удобрений в действующем веществе под покровную культуру.

При посеве на низинных лугах с дерново-торфянисто-глеевыми и торфяными почвами в основную заправку целесообразно вносить на 1 га в среднем 60…90кг действующего вещества фосфорных и 120…150кг калийных удобрений. В год посева на торфяных почвах азотные удобрения обычно не применяют, так как молодым травостоям в этот период достаточно высвобождающегося из торфяной залежи почвенного азота. Минеральные удобрения в основную заправку вносят под предпосевную обработку почвы.

Высокая семенная продуктивность злаковых трав при посеве на дерново-подзолистых почвах под покровную культуру обуславливается внесением в основную заправку азотных удобрений в дозах – 45…60кг д.в./га. Доза, вносимых удобрений, зависит от устойчивости видов к полеганию. Так овсяница луговая, райграс пастбищный склонны к полеганию, соответственно, под их семенные посевы необходимо вносит меньшую дозу азотного удобрения. После уборки покровной культуры требуется обязательная подкормка семенных травостоев азотом. При беспокровном посеве на семенниках вносится не более 15…30кг д.в./га азотных удобрений непосредственно перед посевом трав.

На бедных микроэлементами почвах следует вносить также микроудобрения. На осушенных торфяниках, особенно вновь осваиваемых, многолетние травы наиболее часто испытывают недостаток меди. При содержании в 1кг сухой почвы менее 5мг подвижной меди следует вносить в основное внесение 12,5…17,0кг (3…4кг/га д.в.) медного купороса из расчета его действия на 5…6 лет.

Подготовка семян к посеву. Заблаговременно до посева для уничтожения наружной и внутренней инфекции растительного происхождения, защиты семян и проростков в поле от почвообитающих фитопатогенов и вредителей семена мятликовых трав должны подвергнуться протравливанию. В качестве протравителей используются препараты: Бенлат СП (500г/кг), Витатиурам СП (500+300 г/кг), ТМТД СП (800 г/кг), Фундазол СП (500г/кг) с дозой обработки 3…4кг на 1тонну семян.

Посев семян трав должен производиться семенами, прошедшими послеуборочное дозревание. Закладка семенников некоторых видов трав может проводиться и свежеубранными семенами, однако необходимо учитывать период их послеуборочного дозревания (табл. 10.2).

Таблица 10.2

Сроки послеуборочного дозревания семян многолетних злаковых трав

| № п/п | Длительность послеуборочного дозревания, дней | ||

| 30..45 | 60…75 | 120 и более | |

| 1. | Тимофеевка луговая | Ежа сборная | Овсяница тростниковая |

| 2. | Райграс пастбищный | Овсяница красная | Двукисточник тростниковый |

| 3. | Овсяница луговая | ||

| 4. | Кострец безостый | ||

Посев. Существует два способа посева многолетних трав: беспокровный (чистый посев трав) и подпокровный (посев трав под покров однолетних культур).

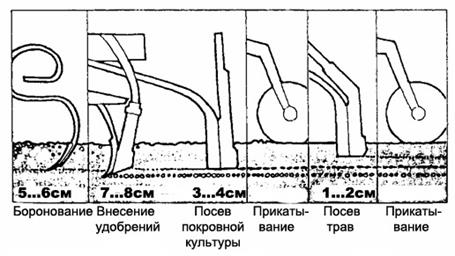

Обязательные технологические аспекты посева многолетних злаковых трав под покров представлены на рисунке 11.6.

Рис. 11.6 Основные фазы обработки почвы и посева многолетних трав под покров зерновых культур

В практике используются следующие сроки посева многолетних трав: ранневесенний, летний, осенний и подзимний. Выбор срока и способа посева определяется особенностями почв, их плодородием, влагообеспеченностью, а также складывающимися погодными условиями и готовностью площадей к посеву трав.

При создании кормовых травяных угодий наиболее надежным является ранневесенний посев, в срок посева яровых культур. В ранневесенний срок целесообразно высевать их под покров однолетних культур.

Летний посев (в июне-июле) и осенний (август-сентябрь) дает хорошие результаты лишь в годы с достаточным выпадением в сроки проведения посева осадков и хорошим увлажнением почвы. При летних сроках посева (июне-июле) травы высевают без покрова, чтобы они успели к осени достаточно развиться и хорошо раскуститься. Засорённость травостоев при летнем беспокровном залужении обычно значительно меньше, чем при посеве весной. Летне-осенний посев проводят в конце августа - начале сентября под покров озимой ржи, убираемой весной будущего года на кормовые цели. Бобовые травы можно включать в состав бобово-злаковых травосмесей лишь до 20 июля. При более поздних сроках посева с осени следует высевать только злаковые компоненты, а бобовые подсевать рано весной.

При проведении подзимнего посева семена трав сохраняются в почве до весны и при наступлении благоприятных условий прорастают, при этом сроке посева существует опасность гибели трав в теплые бесснежные зимы. Подзимний посев проводится на торфяных почвах перед наступлением устойчивых холодов (в конце октября -первой половине ноября), когда средняя температура воздуха не превышает +5оС, с таким расчетом чтобы исключить возможность прорастания семян трав с осени. Данный срок посева проводится в менее напряженный период и позволяет значительно разгрузить весенние полевые работы.

При создании семенников посев трав на дерново-подзолистых почвах лучше производить в весенний и раннелетний срок. На засорённых участках и в годы с недостаточным увлажнением в весенний период посев трав может быть проведён в летний срок, не позднее 2-й декады июля, обязательно беспокровно при выпадении осадков.

Нормы высева трав и глубина заделки зависят от назначения, величины семян видов и сортов, разновидности почвы (табл. 11.3).

Таблица 11.3

Масса 1000 семян и нормы высева многолетних злаковых трав, глубина заделки семян

| № п/п | Виды трав | Масса 1000 семян, г | Норма высева в чистом виде, млн.шт./га | Глубина заделки, см | |

| тяжёлые почвы | лёгкие почвы | ||||

| 1. | Овсяница луговая | 1,6…1,9 | 6,2…9,1 | 1,0…1,2 | 1,5…2,0 |

| 2. | Райграс пастбищный | 2,0…2,5 | 6,2…8,8 | 1,5…1,7 | 2,0…3,0 |

| 3. | Ежа сборная | 0,8…1,3 | 9,8…16,1 | 1,0…1,2 | 1,5…2,0 |

| 4. | Тимофеевка луговая | 0,4…0,9 | 15,4…26,2 | 0,5…0,7 | 1,0…1,5 |

| 5. | Кострец безостый | 3,5...4,5 | 4,4…6,4 | 1,5…1,7 | 2,0…3,0 |

Высокая культура земледелия снижает норму высева трав, а посев под покров и поздние сроки увеличивают норму высева на 10…15%.

Лучшим способом посева многолетних трав является разбросно-рядовой, при котором крупные семена злаковых трав, таких как кострец безостый, овсяница луговая, высевают из зернового ящика сеялки через сошники рядовым способом с заделкой их на глубину 1,5…3,0см, а мелкие семена злаковых и бобовых трав (тимофеевка луговая, мятлик луговой, клевера) - из травяного ящика с заделкой их на 0,5…1,5см. Многолетние травы высевают специальными сеялками - СЛТ-3,6, СЗТ-3,6 или общего назначения - СПУ-3, СПУ-6. Важно знать, что при высеве травосмесей с видами, имеющими различные по весу и летучести семена, использование сеялок с пневматическим приводом может привести к калибровке высеваемых семян.

Без существенного влияния на семенную продуктивность посев злаковых трав может осуществляться как рядовым, черезрядным, так и широкорядным способом. Применение широкорядных посевов повышает семенную продуктивность корневищных видов, в частности костреца безостого при возможности снижения нормы высева в два раза. Оптимальная норма высева злаковых трав для семенных травостоев составляет 5…6 млн. всхожих семян на 1га.

Уход за посевами. Важнейшее влияние на долгосрочное поддержание продуктивности травяного поля оказывают мероприятия по уходу за созданным травостоем в год посева. Приемы ухода за высеянными травами должны обеспечить к осени чистый от сорной растительности плотный травостой, способный обеспечить в первый год пользования высокую продуктивность и хорошее качество корма.

По вегетирующим злаковым травам применяются следующие препараты: Агритокс 500г/л в.к., Базагран 48% в.р., 2,4Д 500г/л в.р., 2,4Д 70% в.к., Дезормон 72% в.к., Диален 40% в.р., Дикопур Ф 60% в.р., Лонтрел-300 30% в.р., 2М-4Х 70% р.н., Хвастокс экстра 26% в.р. Многолетние травы реагируют на внесение препаратов групп 2,4Д и 2М-4Х неодинаково, так выделяют более устойчивые виды (райграс пастбищный, тимофеевка луговая, овсяница луговая) и менее устойчивые (кострец безостый, ежа сборная).

При использовании подпокровного посева многолетних трав в год посева необходимо провести химическую прополку покровной зерновой культуры в фазу 3…4 листьев подсеянных злаковых трав. В целях недопущения повреждения молодых всходов многолетних трав уборку покровных культур следует проводить на зеленую массу в ранние сроки вегетации и только в сухую погоду. При полегании покровной культуры требуется её немедленная уборка на корм Высота среза покровных культур – 8…10см, желательна уборка с одновременным измельчением и погрузкой (КСК –100, Полесье, John Jeer, Jaguar и др.), обеспечивающая наименьшую нагрузку на молодой травостой, при скашивании в валки необходимо валки и копны убрать в трёхдневный срок.

При применении беспокровного посева, как правило, травостой более подвержен внедрению дикорастущих видов, поэтому особое внимание необходимо уделить уничтожению сорной растительности в год посева. При отсутствии нужных гербицидов для уничтожения сорной растительности в посевах многолетних трав применяют их подкашивание косилкой КС-2,1, КРН-2,1. На слабозасоренных посевах обычно достаточно одного подкашивания, при сильном засорении молодых травостоев в год посева проводится повторное подкашивание. Важно правильно выбрать срок подкашивания, чтобы сорняки не переросли и не обсеменились.

На торфяно-глеевых и торфяных почвах, при правильно организованной борьбе с сорной растительностью, молодые посевы многолетних трав ранневесеннего срока посева формируют к осени полноценный укос. На таких площадях уборку урожая многолетних трав следует проводить скашиванием с одновременным измельчением и погрузкой для использования зеленой массы на силос.

Вредители и болезни многолетних злаковых трав при высоком пороге вредоносности способны снизить урожайность на 10…15% и более.

Из специализированных насекомых широко распространены и вредят шведская муха, блохи (хлебные, стеблевые), трипсы (тимофеечный, полевой, лисохвостный, овсяницевый, ежовый), клещи (злаковый, костровый). К числу основных болезней злаковых трав относятся снежная плесень, корневые гнили, мучнистая роса, ложномучнистая роса, ржавчина (корончатая, стеблевая, линейная, желтая листовая, бурая листовая), головня (твердая, пыльная, стеблевая), пятнистости и др.

Борьба с вредителями и болезнями злаковых трав предусматривает организационно-хозяйственные, агротехнические и химические мероприятия с учетом почвенно-климатических особенностей.

Основными мерами борьбы являются:

Ø правильное чередование культур в севообороте;

Ø соблюдение пространственной изоляции;

Ø оптимальная рекомендуемая обработка почвы;

Ø правильное и своевременное внесение органических и минеральных удобрений;

Ø выбор покровной культуры в зависимости от её биологических особенностей;

Ø подбор сортов, имеющих более короткий период цветения, периодическая смена сортов;

Ø посев трав в оптимальные сроки;

Ø скашивание травостоев при сильной заселенности их злаковым (хлебным) клещом. При этом растения скашивают на высоте 5…10см;

Ø сортировка и сушка семенного материала. При хранении влажность семян не должна превышать 15% и не допускается содержание больных семян и сорняков;

Ø проведение своевременного скашивания обочин дорог, канав от сорняков и дикорастущей растительности в течение всей вегетации;

Ø химические меры борьбы.

Мероприятия по химической защите злаковых трав проводятся с учетом фаз развития растений, стадий вредных насекомых и их пороговой численности.

Заблаговременно или непосредственно перед посевом протравливание семян. Обеззараживание семян проводят с увлажнением (5…7л воды на 1т семян) для защиты семян и всходов от болезней. В период вегетации посевов – применение Бампер 25% в.к, Тилт 25% к.э. – 0,5 кг/га, Тилт премиум 37,5 % с.п. – 0,33 кг/га. Для уничтожения вредителей применяются следующие препараты: Актелик 50% к.э. (1,0…1,5л/га), Би-58 40% к.э. (0,5…0,9л/га), Децис 2,5% к.э. (0,5…1,0л/га), Диазол 40% с.п. (2,5…3,0кг/га), Сумицидин 20% к.э. (0,3…0,6л/га), Диазинон 60% к.э. (1,6л/га).

В год применения химпрепаратов траву на пастбище используют на сенаж, силос.

Многолетние мятликовые травы выносят из почвы большее количество основных элементов питания по сравнению с полевыми культурами. Так, если полевые культуры с урожаем выносят в среднем N60, P15, K30, то многоление культуры – N120…150, P30, K120. Обеспечивается бездефицитный баланс почвы путём внесения органических и минеральных удобрений в необходимых количествах.

Фосфорные и калийные удобрения следует применять на культурных травостоях ежегодно, независимо от типа травостоя. Исследования показывают, что наибольшая эффективность фосфорных и калийных удобрений проявляется на почвах бедных подвижными формами фосфора и калия. Окупаемость удобрений вносимых под многолетние травы составляет, в среднем, 12…16корм.ед. на 1 кг фосфора и калия. Эффективность совместного применения фосфорных и калийных туков значительно выше, чем раздельного, и с годами использования травостоев возрастает.

Наибольший эффект от их внесения получают на кормовых угодьях, заложенных на осушенных торфяниках, участках с высоко-гумусированными дерново-глеевыми почвами. Расчет доз фосфорных и калийных удобрений, применяемых на кормовых травостоях, основан на учете выноса элементов питания планируемой урожайностью и коэффициентов его возмещения, дифференцированных в зависимости от уровня урожайности и обеспеченности почв подвижными соединениями фосфора и калия. С целью регулирования содержания в почвах элементов питания и более эффективного использования удобрений, дозы фосфорных и калийных удобрений на почвах с оптимальным содержанием Р2О5 и К2О рассчитываются на уровне, необходимом для получения планируемой урожайности и поддержании нижней границы оптимума. При высоких запасах Р2О5 и К2О (300…400мг/кг почвы) дозы фосфорных и калийных удобрений снижаются по отношению к выносу их с урожаем трав соответственно на 20 и 30%. На почвах с содержанием фосфора и калия менее 200мг/кг почвы, дозы фосфорных и калийных удобрений рассчитываются с учетом планируемой урожайности и повышения запасов Р2О5 и К2О на 10…40мг/кг, т. е. дозы фосфорных и калийных удобрений должны превышать вынос этих элементов на почвах I группы обеспеченности - на 30%, II группы - на 20%.

Фосфорные удобрения в полной дозе и калийные в дозе К60 вносят на кормовых угодьях осенью или рано весной, а дозы калийных туков К90 и более - дробно, во избежание избыточного накопления (более 3%) калия в получаемом корме.

Оперативные ориентировочные расчеты дозы фосфорных и калийных удобрений для ежегодного внесения на культурных мятликовых травостоях на дерново-подзолистых почвах представлены в таблице 11.4.

Таблица 11.4

Дозы фосфорных и калийных удобрений в зависимости от содержания элементов питания в почве и продуктивности злаковых травостоев

| Обеспеченность почвы фосфором и калием | Планируемая продуктивность, ц/га корм. ед. | Доза удобрений, действующего вещества, кг/га | |

| Р2О5 | К2О | ||

|

низкая (I-II гр.) | 30…40 | 40…45 | 90…100 |

| 50…60 | 50…60 | 120…160 | |

| 70…80 | 80…90 | 180…200 | |

|

низкая (I-II гр.) | 30…40 | 25…30 | 60…80 |

| 50…60 | 40…50 | 100…120 | |

| 70…80 | 60…70 | 140…160 | |

|

высокая (V- VI гр.) | 30…40 | 15…25 | 40…60 |

| 50…60 | 30…40 | 70…90 | |

| 70…80 | 50…60 | 100…120 | |

Выявлено, что под влиянием фосфорных удобрений, применяемых с осени, в травах увеличивается количество растворимых углеводов, что повышает устойчивость растений к низким температурам. Тем самым обуславливает их лучшую перезимовку. Многолетние травы, обеспеченные калием, устойчивы к засухам и заморозкам, испытывающие его недостаток – легко повреждаются грибными и бактериальными болезнями, в них снижается продуктивность фотосинтеза, в результате чего ослабевают процессы накопления углеводов и белка.

На интенсивно используемых травостоях при внесении повышенных доз азотных удобрений, потребность трав в фосфоре и калии увеличивается и возрастает эффективность их применения.

Высокие урожаи семян злаковых трав невозможно получить без внесения минеральных удобрений, доза внесения которых устанавливается с учётом особенностей трав и обеспеченности почвы доступными фосфором и калием (табл. 11.5).

Таблица 11.5

Дозы ежегодного внесения фосфорных и калийных удобрений на семенных посевах злаковых трав

| Обеспеченность почвы фосфором и калием | Содержание подвижных форм, мг/кг почвы | Доза удобрений, действующего вещества кг/га | |

| Р2О5 | К2О | ||

| Очень низкая | менее 60 | 60…90 | 150 |

| Низкая | 61…100 | 45…60 | 150 |

| Средняя | 101…150 | 40…45 | 90…150 |

| Повышенная | 151…250 | 30…40 | 90…120 |

| Высокая | 251…400 | 30…30 | 60…90 |

| Очень высокая | более 400 | 10…20 | 30…60 |

Урожайность и протеиновая полноценность злаковых травостоев, прежде всего, зависит от уровня азотного питания. Запасы азота в почве восполняются, в первую очередь, внесением минеральных азотных удобрений. Применение азотных удобрений в дозах 60…240кг/га на кормовых угодьях повышают продуктивность травостоя в 1,2…2,5 раза по сравнению с применением только фосфора и калия. Окупаемость 1кг азота, внесенного на злаковых травостоях сенокосов на хорошо влагообеспеченных почвах, превышает 20 кормовых единиц, наибольшую оплату 1 кг внесенного азота получают при дозах азотных удобрений 120…200кг д.в./га, в этих условиях 1 кг оплачивается 25…27кг сухого вещества. Внесение азота способствует лучшему развитию злаковых трав, увеличивает содержание сырого протеина.

Усвоение азота растениями в определенной степени зависит от режима скашивания и стравливания травостоя, при ранних сроках проведения первого укоса или цикла коэффициент усвоения азота из удобрений увеличивается. На злаковых травостоях укосного типа высокий эффект обеспечивает применение азотных удобрений в дозах, порядка 120…180кг/га действующего вещества, пастбищного использования – 180…200кг/га. Вносить их следует дробно по 30…60кг/га под один укос или цикл стравливания. Во избежание потерь азота весеннюю подкормку сенокосов аммиачной селитрой следует проводить в период начала вегетации трав при переходе среднесуточной температуры воздуха через +5 °С. При применении азотных удобрений в подкормку целесообразно использовать удобрения с нитратной формой азота, обеспечивающие наименьшие газообразные потери по сравнению с аммиачной; возможно применение жидких азотных удобрений (КАС), которые в чистом виде необходимо вносить в утренние, вечерние часы и пасмурную погоду или производят их разбавление в отношении 1:1.

Ориентировочные дозы азотных удобрений на минеральных почвах при сенокосном использовании злаковых травостоев для обеспечения планируемой продуктивности составляет: для 30 ц/га кормовых единиц – 30 кг/га действующего вещества, для 40 ц/га кормовых единиц – 60 кг/га действующего вещества, для 50 ц/га– 90 кг/га, для 60 ц/га– 120 кг/га, для 70 ц/га– 150 кг/га, для 80 ц/га– 180 кг/га действующего вещества. На пастбище для 30,40,50,60,70,80ц/га кормовых единиц – 60,90,120,150,180,210 кг/га действующего вещества, соответственно.

При вспашке торфяных почв под закладку кормовых угодий освобождается значительное количество азота. Торфяно-глеевые почвы отдают на формирование урожая многолетних трав примерно 100кг/га, а торфяные со средней и глубокой мощностью торфяной залежи, развивающиеся на осоковых торфах - 150кг/га, тростниковых торфах - 200 и на ольховых - до 300кг/га азота. Поэтому в первые два года после посева, особенно на глубокозалежных торфяных почвах, можно получать высокие урожаи корма без внесения азотных удобрений за счет использования почвенных запасов азота. В последующие один-два года на таких угодьях следует вносить 90…120кг/га азота. Примерные дозы азотных удобрений культурных злаковых травостоев с молодыми и старовозрастными травами, создаваемыми на торфяных почвах, представлены в таблице 11.6.

Таблица 11.6

Дозы азотных удобрений на торфяных почвах в зависимости от длительности использования и продуктивности злаковых трав, кг/га д.в.

| Возраст травостоя | Планируемая продуктивность, ц/га корм. ед. | |||||||||||

| сенокос | пастбище | |||||||||||

| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |

| 1-2-го года пользования | – | – | – | 30 | 45 | 60 | – | – | – | 45 | 60 | 90 |

| Более 3-х лет | – | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |

При единовременном внесении высоких доз азотных удобрений наблюдается накопление в кормовых травах небелкового азота в нежелательных количествах и наиболее вредной его части – нитратов, а также снижение содержания водорастворимых углеводов и нарушение сахаро-протеинового соотношения. Пастьба скота на культурных пастбищах допускается не ранее, чем через три недели после дробного внесения рекомендуемых доз азотных и калийных удобрений.

Внесение азотных удобрений в правильные сроки и соотношениях способствует получению высококачественных, сбалансированных по содержанию питательных веществ кормов, соответствующих нормам кормления и потребности животных по содержанию протеина, количеству и соотношению минеральных веществ без избыточных количеств нитратного азота.

Высокая семенная продуктивность злаковых трав обусловлена и полным удовлетворением потребностей растений в азотных удобрениях в годы пользования (табл. 11.7).

Таблица 11.7

Дозы и сроки применения азотных удобрений семенников злаковых трав, действующего вещества кг/га

| № п/п | Культуры | Год пользования травостоем | |||

| первый | второй и последующие | ||||

| весна | лето | весна | лето | ||

| 1. | Тимофеевка луговая | 60 | – | 75 | – |

| 2. | Кострец безостый | 30 | 30 | 45 | – |

| 3. | Овсяница луговая | 45 | – | 60 | – |

| 4. | Ежа сборная | 45 | 30 | 60 | 30 |

| 5. | Райграс пастбищный | 45 | – | 75 | – |

В годы пользования семенников трав азотная подкормка вносится ранней весной в фазу весеннего отрастания, сумма положительных температур в данный период должна составлять 145…290оС. Вносятся азотные удобрения и после уборки семенника и скашивания стерни.

В осенний период необходимо подготовить многолетние кормовые угодья к зиме, для хорошей перезимовки травостои подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, возможно внесение жидких органических удобрений, а при необходимости – известковых. Злаковые травостои должны уйти в зиму в оптимальной фазе развития (кущения) и высоте растений не ниже 8см. Для этого необходимо чтобы последнее отчуждение вегетативной массы проводилось не позднее 25…30 дней до наступления устойчивых заморозков; переросшие травостои необходимо подкосить до оптимальной высоты.

На семенных посевах культур, убираемых на высоком срезе, оставшиеся на травостоях пожнивные остатки должны быть скошены и убраны с поля не позднее 12…14 дней после обмолота семян. Пожнивные остатки скашиваются на высоте 6…8см с последующей подкормкой минеральными удобрениями. Переросшие травостои в осенний период перед уходом в зиму за 25…30 дней до наступления устойчивых заморозков подкашивают на высоту 6…8см.

Основными причинами гибели культурных видов трав в зимний период являются выпревание, вымокание и выпирание. Выпревание наблюдается при выпадении глубокого снежного покрова на талую землю, растения продолжают развиваться под снегом и задыхаются. Основным приемом борьбы с выпреванием является прикатывание снега водоналивными катками 3 КВБ–1,5. Вымокание травостоев происходит при застаивании воды в понижениях при медленном таянии снега; необходимо организовать отвод застойных вод. При смене положительных и отрицательных температур в период таяния снега образуется ледяная корка, вода при замерзании расширяется, что приводит к обнажению узла кущения злаковых трав и разрыву корней, т. е. происходит выпирание растений и их дальнейшая гибель. Разрушение ледяной корки проводится посредством прикатывания кольчато-шпоровыми катками 3 ККШ–6. Обязательным мероприятием по предупреждению вымерзания многолетних трав в малоснежные зимы является проведение снегозадержания, которое производят посредством установки специальных щитов.

Уборка на корм. С сенокосных угодий получают основные виды травянистых кормов на зимний стойловый период: сено, сенаж, силос, травяную муку.

Уборка трав и заготовка кормов с учетом формирования и содержания в них максимума питательных веществ, прежде всего протеина, является одним из важнейших условий повышения эффективности развития кормопроизводства и интенсификации животноводства.

На культурных укосных травостоях возможно получение от двух до пяти укосов. Количество скашиваний зависит от состава травостоя, применения удобрений и орошения. Одним из ключевых звеньев решения проблемы качества кормов является многоукосное использование травостоев (3…4 укоса вместо традиционного двуукосного). Условиями многоукосного использования трав являются создание травостоев на основе видов интенсивного типа, характеризующихся высокой отавностью, осуществление первого укоса в соответствующие фазы развития трав и грамотное применение системы удобрений.

Двуукосное использование сенокосов применяется когда травостой представлен малоотавными видами трав (тимофеевка луговая), доза азотных удобрений составляет не более 90кг д. в./ га, не применяется дождевание. Скашивание травостоя происходит в фазу колошения (вымётывания) злаковых трав.

Интенсивное использование трав (трехукосное) осуществляется на высокопродуктивных сенокосах, где основой травостоев являются высокоотавные, хорошо отзывчивые на внесение азотных удобрений интенсивные виды злаковых трав (ежа сборная, кострец безостый, овсяница луговая, райграс пастбищный). Дозы удобрений определяются, естественно, величиной планируемой урожайности травостоя, но как правило на такого типа травостоях за вегетацию вносится не менее 60кг фосфора, 90…150кг калия и 120…180кг азота на гектар. При трехукосном использовании первое скашивание на злаковом травостое проводят в фазу полного выхода в трубку-начало колошения (вымётывания) ведущего компонента. Последующие укосы – через промежутки, увеличивающиеся от весны к осени с учетом высоты травостоя и фазы вегетации. Последнее скашивание – за 30 дней до наступления устойчивых заморозков. В условиях Гродненского района сенокосные травостои на основе райграса пастбищного при нормальном влагообеспечении и перезимовке способны сформировать 4 укоса за сезон. При использовании дождевания возможно получать до 5 укосов многолетних трав.

Сроки уборки зависят и от планируемого использования зеленой массы сенокоса, так для приготовления витаминной травяной муки скашивание проводят в фазу выхода в трубку злакового и бутонизации бобового компонента.

Формирование урожайности сенокоса в значительной мере зависит от высоты скашивания. Оптимальная высота скашивания должна составлять 5…6см от поверхности почвы. Высокое скашивание на высоту 10…12см приводит к потере массы на 15…20%, что значительно снижает продуктивность угодья. Низкое скашивание на 3…4см также нежелательно, т. к. приводит к ухудшению отрастания, нарушая нормальный ход накопления и расходования запасных питательных веществ (за исключением низового райграса пастбищного).

При использовании ранневесеннего срока сева и подзимнего посева прошлого года в год посева возможно формирование полноценного укоса многолетних трав. Производится скашивание трав с учетом фазы развития и высоты травостоя желательно кормоуборочными комплексами с одновременной погрузкой и отвозкой, что сокращает до минимума проход техники по молодому травостою и обеспечивает наименьшую нагрузку на слабосформировавшуюся дернину. В связи с поздними сроками скашивания такую зеленую массу лучше использовать для приготовления силоса или на зеленую подкормку. Переросшие травостои летнего срока посева необходимо подкосить до оптимальной высоты, используя роторную косилку КРН- 2,1, использование которой исключает образование валков.

Уборка на семена. Многолетние злаковые травы характеризуются неравномерным созреванием семян в соцветии и осыпанием, поэтому важно не упустить срок уборки семенников. Срок проведения зависит от вида и сорта трав, и погодных условий.

Ежа сборная наиболее крупные и высококачественные семена формирует в средней части метелки. Уборку ежи сборной начинают, когда общий вид семенника приобретает желтоватый цвет, стебель около соцветия начинает желтеть. Цвет семян - серый, фаза начала полной спелости.

Райграс пастбищный наиболее качественные семена формирует в верхней части соцветия. Семенники райграса пастбищного созревают в конце июля. Семена сильно осыпаются. Прямым комбайнированием убирают, когда в верхней части соцветия желтеют и при легком ударе рукой семена осыпаются. При раздельном способе уборки семенники скашивают в фазу восковой спелости. В этот период при сильном ударе по соцветиям семена осыпаются в верхней части колоса.

Тимофеевка луговая наиболее выполненные семена образует в верхней части соцветия. Прямым комбайнированием убирают семенники тимофеевки, достигшей полной уборочной спелости на высоте среза 50…60см. Верхушки султанов выделяются своей белизной на общем сером фоне. Сроки уборки должны быть сжатыми.

Кострец безостый полноценные семена формирует в верхней части соцветия. Кострец безостый убирают прямым комбайнированием, когда побуреют колоски на 50…60%. Убирают (обмолачивают) только верхнюю часть растений, чтобы захватить соцветия.

Овсяница луговая наиболее выполненные семена образует в верхней части соцветия. Прямое комбайнирование семенников овсяницы луговой применяют в фазу восковой-начало полной спелости и возможности уборки в течение 1…2 дней (осыпаемость семян сильная).

Визуальные признаки готовности семенников к уборке не всегда могут соответствовать необходимым, в зависимости от почвенно-климатических условий вегетации, разнокачественности почвы на участке и сортовых особенностей. Наиболее точным методом является определение уборочной спелости по влажности семян в соцветии. Для этого требуется через несколько дней после цветения с интервалом в два-три дня отбирать пробы соцветий в нескольких местах участка в дневное время (с 12 до 14 часов). Травостой должен быть сухим от дождя и росы. Отбор проб производится путём сбора соцветий через одинаковый интервал. Затем из проб соцветий вытирают семена, помещают их в четыре бюкса, взвешивают и высушивают в сушильном шкафу в течение одного часа при температуре 130оС. Влажность семян определяют по формуле:

| W (влажность, %) = | сырая масса семян с бюксом, г – сухая масса семян с бюксом, г | ×100 |

| сырая масса семян с бюксом, г – масса пустого бюкса, г |

Семена большинства видов начинают осыпаться при достижении влажности 40%.

Для уборки семян многолетних злаковых трав используют следующие способы:

Раздельный способ. Применяется при неравномерном созревании семенных травостоев, сильной их засорённости, а также влажных полёгших посевов. При раздельной уборке срез проводится высоко (захват соцветия плюс 10…15см стебля). Однако раздельный способ не имеет явных преимуществ перед прямым комбайнированием, т.к. при неустойчивой погоде валки просыхают значительно хуже, чем травостой на корню. При влажной и тёплой погоде семена могут прорастать в валках, при подборе дозревшие семена частично осыпаются.

Прямое комбайнирование. Применяется на неполёглом травостое при дружном созревании семян и при поздних сроках уборки. При прямом комбайнировании следует стремиться к тому, чтобы обмолачивать только соцветия с малым захватом зелёной массы растений (не более 15…20см). Уборка должна быть завершена в течение 2…3 дней.

Двойное комбайнирование. При первом проходе комбайна происходит обмолот созревших семян с последующей укладкой соломы с оставшимися недозрелыми семенами в валок. Обмолот при первом проходе проводят в мягком режиме молотильного аппарата. Спустя 4…5 дней производится обмолот дозревших семян и уборка соломы в копны. В сравнении с другими способами такой способ позволяет значительно уменьшить потери семян и повысить их посевные качества.

Регулировка комбайнов заключается в герметизации, снижении оборотов вентилятора до минимума, частота вращения молотильного барабана - 800об./мин., скорость движения - 1,5…2км/час.

Послеуборочная доработка семян организуется в два этапа: предварительная сушка и очитка вороха и окончательная доработка (очистка и сортировка) семян трав.

При предварительной очистке вороха выделяют крупные растительные примеси и семена сорных растений, существенно отличающиеся по физико-механическим свойствам от семян основной культуры. Для предварительной очистки используют воздушно-решетные семяочистительные машины. Решета подбирают таким образом, чтобы через верхние проходили все семена основной культуры, а на нижних выделялись примеси, которые мельче семян основной культуры. Воздушным потоком выделяют пыль и легкие примеси.

Для высушивания вороха на напольных установках наружный воздух подогревают до 40...45°С. Высоту слоя вороха устанавливают в пределах 0,5...1,2м (чем выше начальная влажность вороха и температура теплоносителя, тем меньше должна быть высота слоя). Температура семян в зоне максимального нагрева не должна превышать 40...45°С, а влажность семян после охлаждения - 13...15%.

Семена трав очищают и сортируют на воздушно-решетных, триерных и специальных машинах, которые наиболее эффективно использовать в составе поточных линий. Очистка и сортирование основаны на всестороннем использовании различия физико-механических свойств семян трав и сорных растений. Знание указанных свойств позволяет правильно выбрать форму и размер отверстий решет и ячеек триерных цилиндров, режимы рабочих органов и обеспечить требуемое качество очистки.

Размеры решет и триерных цилиндров, частоту колебаний решетного стана и скорости воздушного потока подбирают таким образом, чтобы при максимальном выделении сорных примесей потери семян основной культуры были наименьшими.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васько, В.Т. Теоретические основы растениеводства. – Санкт-Петербург. -2004. – 200 с.