Как получали и тратили деньги

Большинство солдат-фронтовиков указанных выше денег фактически не видели. Часть своего денежного довольствия фронтовики в добровольно-принудительном порядке отдавали в качестве взносов в Фонд обороны или через приобретение облигаций Госзайма. Всего за время войны подобным образом было перечислено 8,4 миллиона рублей и приобретено облигаций на 11 миллионов рублей. Кроме того, каждый желающий мог открыть счёт в банке, путем получения книжки Гострудсберкассы. Кстати, таких желающих было достаточно много. Например, в 1943 году по «безналу» было перечислено 65% общего фонда денежного довольствия.

Облигация Государственного военного займа 1942 года, на которую уходили и деньги военных.

Подписка на военный заем 1943 г. в танковой части.

Образец книжки Гострудсберкассы СССР, куда зачислялись деньги военнослужащих.

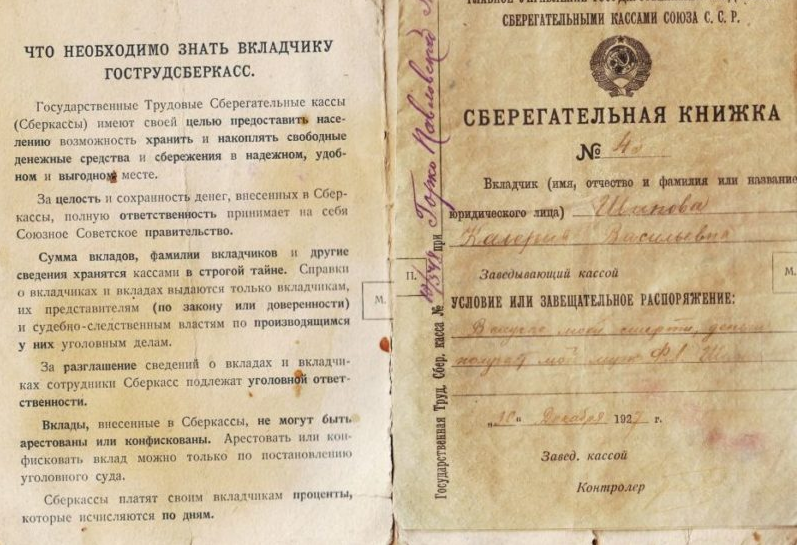

Офицеры же большую часть своих денег перечисляли родным в тыл. Для этого родственникам выдавались специальные денежные аттестаты, по которым они получали деньги в райвоенкоматах. Однако, так гладко было лишь на бумаге, поскольку в первые годы войны многие офицеры потеряли связь со своими семьями, которых эвакуировали в тыл. Например, к маю 1942 года в финансовом управлении РККА образовалась огромная картотека на 700 тысяч человек, по которым не могли найти родных офицеров.

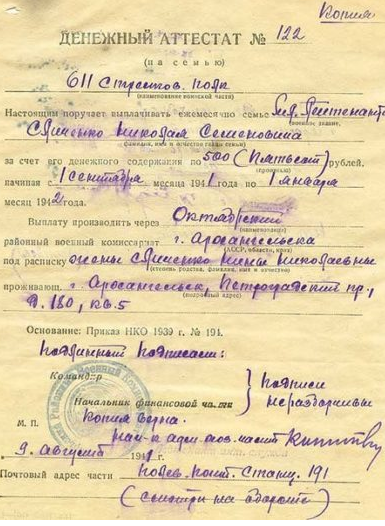

Денежный аттестат, отправленный семье.

Касательно премиальных выплат за уничтоженную вражескую технику и оружие, по воспоминаниям ветеранов, примерно половина о них только слышала, но никогда не получала. Вторая половина отмечает, что все деньги сразу уходили в Фонд обороны. В одной ведомости расписывались за получение, во второй – за перечисление Родине. А наличных в глаза не видели. Относительно иных доплат (ремонт техники, оружия, классность, количество вылетов и прочее) многие ветераны отмечали, что их действительно начисляли во время войны, а выплатили после ее окончания.

На фронте, даже те счастливчики, которые получали деньги, практически не могли их потратить. И хотя существовала система «Военторга», количество его торговых точек-автолавок составляло всего 600 единиц, ассортимент которых состоял из следующих товаров: «открытки, конверты с бумагой, карандаши, зубной порошок и зубные щётки, кисти и лезвия для бритья, расчёски, гребёнки, зеркала карманные, нитки, иголки, крючки, петлицы и пуговицы, кисеты, трубки и мундштуки, погоны, звёздочки и эмблемы». Офицерам и генералам действующей армии продавали: туалетное мыло, одеколон, носки, приборы для бритья, зажигалки, портсигары, записные книжки и блокноты, перочинные ножи, перчатки, чемоданы и т.д. В отчетах «Военторга» значится, что в штате каждой автолавки числился продавец-разносчик, который при необходимости мог доставлять товары непосредственно в окопы и блиндажи. Но об этом фронтовики не упоминают. Большое распространение на фронте получила «посылочная» форма торговли, где посылки комплектовались товарами с фиксированной ценой. Так, только в 1944 году полевыми военторгами было продано 5 миллионов посылок.

Автолавка «Военторга».