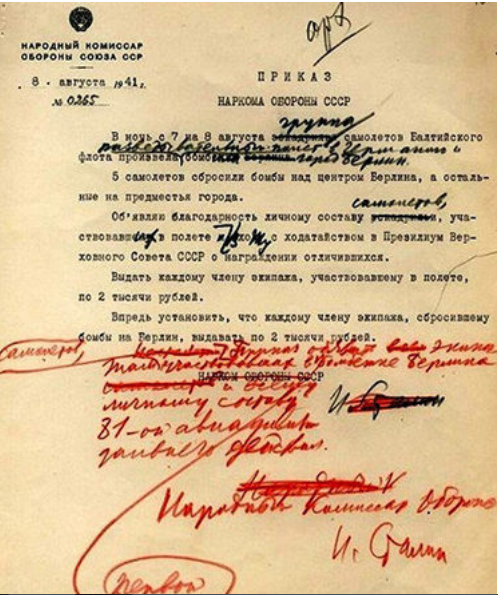

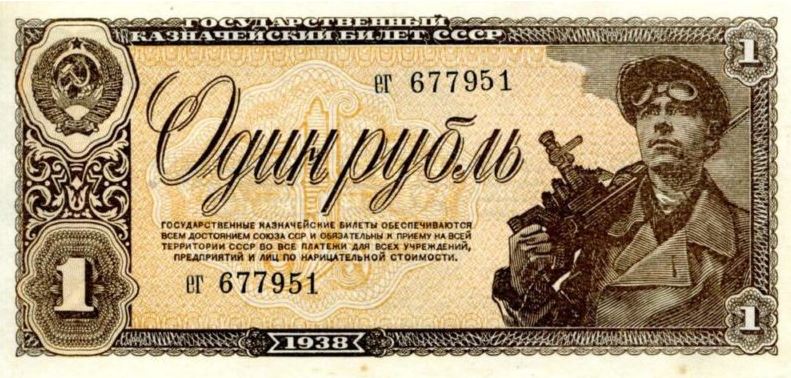

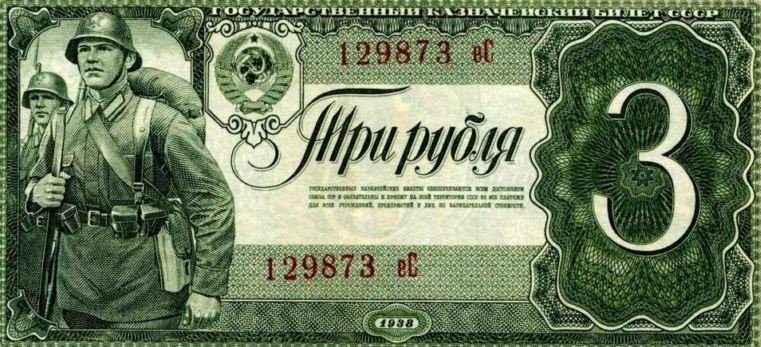

Советские деньги образца 1938 года, находившиеся в обращении во время войны.

Расценки на войне. За что и сколько платили на фронте.

06/06/2019 от Редактор

Этот вопрос не относился к тайнам за семью печатями, но в советской историографии считался «неудобным». Его обходили и маститые писатели, и начинающие журналисты. Не вспоминали о нем и седые ветераны, а великие полководцы вообще страдали беспамятством на сей счет. Ведь советскому народу с детства внушали, что воевали за Родину, за землю, за партию, за Ленина … А здесь оказывается деньги платили, причем большие, причем за то, что воевали. Опять же, с малолетства было известно, что защита Родины – священная обязанность каждого гражданина … Присягу давали, клятвы кровью писали, патриотизм на высоте коммунистических идей, и вдруг презренные бумажки, пережиток мещанства, порок империализма, меркантильный интерес. Что-то не сходится дебет с кредитом в этом вопросе, где-то «глючит» в нашей бухгалтерии идеология с финансами. И если на вопрос за что и сколько платили, ответ очевидный и содержится в правительственных документах. То на вопрос зачем – нет ответа. Более того, за прошедшее время не предпринималось и попыток найти на его ответ. Мол, было и забыли. Но мы все-таки попытаемся поискать ответ, или хотя бы приведем его версии, дабы неизвестность не смущала неизведанностью.

Зарплата на фронте

Стоит оговориться сразу, что военнослужащий находился на полном государственном обеспечении: ему полагались форма, оружие, питание, включая паек, в который входили даже сигареты (некурящим иногда выдавали сахар или шоколад) и водка (только на передовой). Но помимо этого, вещевого и продовольственного довольствия, существовало и денежное, т.е. зарплата в понятии обывателя.

До начала войны система денежного довольствия в РККА была весьма сложной. Так, например, у солдат-срочников размер месячного жалования зависел не только от занимаемой должности, но и от срока службы, рода войск и прочих факторов. В целом же минимальный оклад в пехоте (рядовой стрелок первого года службы) составлял 8 рублей 50 копеек в месяц — сумма скорее символическая. Для сравнения: в 1941 году бутылка водки стоила 3 рубля 40 копеек (во время войны цена увеличилась до 11 рублей 40 копеек). Если же красноармейцу удавалось «сделать карьеру» и к третьему году службы он становился старшиной роты, его оклад значительно увеличивался — сразу до 150 рублей.

Советские деньги образца 1938 года, находившиеся в обращении во время войны.

Для сверхсрочников (ныне контрактники) существовала своя тарифная сетка, разбитая на 11 разрядов. Минимальная зарплата в пехоте по первому разряду составляла 140 рублей, максимальная — 300. В артиллерии и танковых войсках к этой сумме приплачивали ещё по 25 рублей. Денежное довольствие офицерского состава было значительно выше. Начиная с 1939 года, минимальный оклад командира взвода составлял 625 рублей, командира роты -750, батальона — 850, полка — 1200, дивизии — 1600, а командир корпуса и вовсе получал 2000 рублей, командующий армией — 3200, командующий фронтом — 4000 рублей. Сталин, кстати, получал 1200 рублей.

Самые большие оклады были на флоте. Командующий флотом поучал 5 500 рублей, командир военно-морской базы в месяц зарабатывал 2400 руб., командир бригады траления – 1900 руб., командир подводной лодки – 2100 руб., командир дивизиона катеров – 1500 руб., командир лидера – от 1400 до 1500 руб., командир тральщика – 1200 руб., помощник командира тральщика – 1050 руб., боцман на сторожевом корабле – 750 руб.

Помимо этого солдатам и офицерам полагался целый ряд других выплат, например подъёмные, лагерные и курсовые деньги, территориальные надбавки, вознаграждение за прыжки с парашютом и водолазные погружения.

Естественно, с началом войны система денежного довольствия претерпела определённые изменения. Уже 23 июня 1941 года финансовым управлением Наркомата обороны войскам были отданы предельно чёткие указания на этот счёт. Сами оклады остались прежними, однако добавились так называемые полевые деньги. Для бойцов, получающих менее 40 рублей в месяц, прибавка составляла 100% должностного оклада, от 40 до 75 рублей — 50% и выше 75 рублей — 25%. То есть командир взвода на фронте получал всего лишь на четверть больше, чем в мирное время, — выходило около 800 рублей. При этом полевые деньги платили только в тех частях, которые входили в состав действующей армии. А если часть переводили в тыл, выдача полевых денег автоматически прекращалась.

С появлением воинских частей, которым присваивалось почетное звание «Гвардейская», оклады всех военнослужащих, как рядовых, так и офицеров, увеличивались на 25%. Пребывание в госпитале солдату оплачивалось по минимальному тарифу — 8 рублей 50 копеек в месяц. Офицеру – оклад без надбавок.

Боле сложная проблема была с зарплатой ополченцев и партизан. 10 июля 1941 года постановлением Государственного комитета обороны №10 ополченцам установили оклад в среднюю зарплату, как если бы они находились в отпуске. Вдобавок им полагались «полевые» — от 20 до 75 рублей в месяц в зависимости от должности. Командир и комиссар партизанского отряда должны были получать не менее 750 рублей, замкомандира — 600 рублей, командир роты, взвода или самостоятельно действующей группы — не менее 500 рублей. Деньги за них по доверенности получали родственники в тылу. Если же их не было, то причитающуюся сумму партизан получал после возвращения из отряда. Понятно, что учесть всех бойцов было невозможно: из казны платили лишь тем, кто числился в специальных списках Центрального штаба партизанского движения.

Премии на фронте

Чтобы понять, зачем платили, необходимо знать, за что и сколько. Потом, как нам кажется, будет легче понять логику руководства страны, у которого во время войны денег было совсем ничего, а пушечного мяса горы. И тратить так необходимую денежку еще и на стимулирование желания солдат воевать, кажется совсем алогичным при такой системе массового оболванивания народа властью, держащейся на штыках. Между тем, советское руководство шаг за шагом, упрямо внедряло стимулирующие выплаты во всех родах войск, принимающих участие в боевых действиях, а иногда и находящихся во втором эшелоне фронта.

Авиация

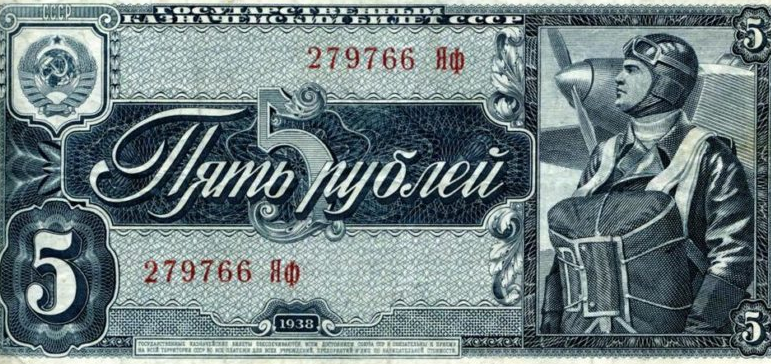

Начало материального стимулирования военнослужащих в Красной Армии было положено в военной авиации. 8 августа 1941 года Сталин подписал приказ о поощрении участников бомбардировки Берлина в ночь с 7 на 8 августа. Экипажам бомбардировщиков объявлялась благодарность и выдавалась премия в 2 тыс. рублей каждому. Впоследствии «уравниловка», когда каждый член экипажа получал одинаковую сумму, была отменена. Согласно приказу наркома обороны от 23 марта 1943 года командир корабля, штурман и бортовой техник за каждую успешно проведенную операцию против столицы противника получал денежную премию в размере 2 тыс. рублей, а остальные члены экипажа – 1 тыс. рублей. Также к Берлину в денежном отношении были приравнены другие вражеские столицы Хельсинки, Бухарест и Будапешт.