Тема: Теоретико-методические основы обучения технике владения мячом

1. Теория и методика обучения технике стоек нападающего, владеющего мячом.

2. Теория и методика обучения технике ловле мяча.

3. Теория и методика обучения технике остановок с ловлей мяча.

1. Теория и методика обучения технике стоек нападающего, владеющего мячом

Теоретические предпосылки

Обучение технике владения мячом в баскетболе принято начинать с освоения умений держания мяча и техники стоек игрока, владеющего мячом.

Стойка игрока, владеющего мячом, – это наиболее рациональное исходное расположение звеньев тела игрока, обеспечивающее возможность быстрого и эффективного начала двигательного действия при атаке корзины соперников. Соблюдение правильной стойки позволяет нападающему постоянно сохранять равновесие и быстро маневрировать с мячом.

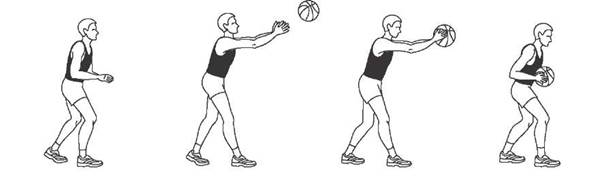

Стойка игрока, владеющего мячом характеризуется тем же расположением звеньев тела, что и в стойке готовности, но игрок удерживает мяч (рис. 1). Баскетболист находится на расставленных на ширину плеч ногах при незначительно выставленной вперед правой или левой ноге с параллельным расположением стоп на одном уровне. Колени незначительно согнуты (150–155°), масса тела равномерно распределена на обе стопы; туловище прямое слегка наклонено вперед (130–135°); голова поднята, взгляд направлен вперед – игрок занимает устойчивое положение, прочно удерживая равновесие; руки полусогнуты, кисти удерживают у туловища мяч, для чего пальцы разведены, образуя полусферу, облегающую мяч; основания ладоней направлены назад, и обе кисти чуть смещены в ту же сторону. Удерживается мяч подушечками фаланг пальцев: тремя – указательного, двумя – среднего и одной (ногтевой) – большого, безымянного и мизинца, ладони мяча не касаются (рис. 3).

Рисунок 1. Рисунок 2.

|

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 3.

Положение мяча относительно плечевого пояса нападающего может быть разным и зависит от его местонахождения относительно корзины, а также от позиции, занимаемой защитником. Мяч может удерживаться у пояса, у груди, на уровне подбородка, у плеча или у головы.

Универсальной для начала действий с мячом в современном баскетболе считается так называемая стойка нападающего с тройной угрозой (рис. 2), являющаяся производной от стойки игрока, владеющего мячом. Ее специфика в том, что мяч перекладывается на кисть сильнейший руки (рабочую кисть) и поддерживается сбоку другой. Локти опущены, и угол между предплечьями составляет 45°. Рабочая кисть, располагаясь под мячом, максимально отводится назад. Ее указательный палец, локоть и одноименная нога, немного выставленная вперед, находятся в одной вертикальной плоскости; мяч удерживается на уровне плеча, но не прижимается к туловищу, а незначительно выносится вперед (20–25 см), угол сгибания в локтевом суставе составляет около 90°. Ноги значительно согнуты. При таком расположении звеньев тела и мяча нападающий одновременно представляет тройную угрозу для соперников: может мгновенно, без дополнительной подготовки, выполнить бросок по корзине, передачу партнеру или начать скоростное ведение.

Естественно, принятие стойки с тройной угрозой целесообразно в позиции, удобной для дистанционного броска. Если бросать неудобно, мяч опускается к поясу за счет отведения локтя рабочей руки назад вдоль туловища. Это движение осуществляется строго в переднезаднем направлении так, чтобы мяч, локоть, колено и носок одноименной ноги продолжали находиться в одной вертикальной плоскости. Игрок приходит в положение готовности начать дриблинг или осуществить нацеленную передачу.

В случае активных действий защитника нападающий обязан укрыть мяч от выбивания или вырывания: он широко расставляет локти и убирает мяч в дальнюю от соперника сторону, защищая его поворотом туловища и выставлением вперед ближней к защитнику ноги. При этом может производиться смена рабочей кисти, диктуемая расположением соперника: нападающий проносит мяч на дальнюю от защитника сторону дугообразным движением рук под колени над головой и зеркально изменяет положение кисгсй на мяче. Одновременно вышагиванием неопорной ноги производится смена положения ног так, чтобы ближняя к защитнику нога вновь оказалась выставленной вперед. Для большей устойчивости при контакте с соперником рекомендуется, чтобы опорной была ближняя к нему нога.

Средства обучения стойке игрока, владеющего мячом:

1. Объяснение и показ.

2. И. п. – стойка готовности, мяч лежит перед занимающимся: присесть, наложить кисти на мяч сзади–сверху, затем прийти в стойку игрока, владеющего мячом.

3. То же, что в упражнении 2, но после прихода в стойку игрока, владеющего мячом, выполнить разнообразные движения руками: поднять мяч к груди, к голове, над головой, завести его за голову, отвести в сторону и др.

4. Эстафеты с переносом мяча по дистанции и передачами из рук в руки между партнерами.

5. Подвижные игры типа «Салки», «Гуси-лебеди», «Третий лишний» и др., но по измененным правилам, регламентирующим овладение мячом и выполнение изучаемого приема играющими на отдельных участках площадки или по сигналу педагога.

6. Выполнение стойки с тройной угрозой и стойки для начала ведения в различных позициях по отношению к корзине.

7. Укрывание мяча от условного (пассивного) и активного защитника, стоя на месте.

8. Выполнение разновидностей стойки в целом в сочетании с другими игровыми приемами: ловлей и передачами мяча, бросками и т.д. (по мере освоения техники игры).

Организационно-методические указания:

1. Выполнение стоек на месте осуществлять в шереножном строю, а затем в любых построениях.

2. После опробования стоек на месте дальнейшее ее изучение и закрепление проводить в сочетании с предшествующими передвижениями; использовать преимущественно игровой метод.

3. В эстафетах акцентировать внимание занимающихся на расположении основных звеньев тела в и.п., за ошибки команды штрафовать очками или непопулярными упражнениями (например, приседаниями).

4. В подвижных играх с мячами: водящим выдавать отличные от других (заметные) мячи; салить мячом спину убегающего; можно снабдить играющих несколькими мячами-«выручалками» и ввести правило: игрока, владеющего мячом, салить запрещается, при этом передавать мяч можно только из рук в руки; в этих играх также целесообразно использование правила с «замиранием» играющих в изучаемых стойках по сигналу педагога.

5. При выполнении стоек:

· при держании мяча кистями образовывать «воронку»; прижимать мяч подушечками пальцев (надавливать на мяч), ладонями мяча не касаться; пальцы на мяче не сводить; лучезапястные суставы не закрепощать – они должны быть оптимально подвижными; мяч«взять» на себя, т. е. слегка согнуть кисти вверх; большие пальцы не соединять, направлять их в стороны-вверх;

· высоту поднимания мяча варьировать в зависимости от конкретной игровой ситуации: расположения нападающего относительно щита соперников и характера противодействия защитника;

· локти сильно не разводить и к туловищу не прижимать – они должны занимать естественное положение, т. е. быть слегка отведенными в стороны;

· в стойке с тройной угрозой располагаться лицом к щиту; стопы ног параллельны; смотреть на корзину; мяч, сильнейшую руку и одноименную ногу, выставленную вперед, удерживать в одной вертикальной плоскости; фиксировать мяч на уровне плеча на небольшом расстоянии от туловища;

· в стойке для начала ведения мяч опускать до уровня пояса, контролировать его положение над коленом одноименной ноги рабочей кистью, располагать ее сзади-сверху на мяче, другой кистью поддерживать мяч сбоку; локоть рабочей руки отводить назад вдоль туловища; зеркально менять положение звеньев тела для начала ведения другой рукой;

· смену рабочей руки производить дугообразным проносом мяча через сторону под коленями или над головой с одновременным вышагиванием неопорной ногой;

· при укрывании мяча от близко расположенного или активно атакующего соперника опорной должна быть ближняя к нему нога; максимально разводить в стороны локти, поворачивать туловище в сторону мяча и выставлять разноименную ногу для защиты мяча.

Основные ошибки при выполнении стойки игрока, владеющего мячом:

1. При держании мяча пальцы сомкнуты, ладони касаются мяча, или он удерживается кончиками пальцев, большие пальцы сильно отведены в стороны (направлены навстречу друг другу), кисти сильно напряжены («деревянные»), локти прижаты к туловищу, мяч слишком высоко поднят или низко опущен – игрок не готов к быстрому и эффективному выполнению игрового действия с мячом.

2. В стойке с тройной угрозой:

• неверное расположение мяча – чрезмерно удален от туловища или прижат к плечу, сильно опущен вниз или неоправданно высоко поднят вверх, отведен в сторону или смещен перед грудью;

• отклонение в сторону от вертикали одного из определяющих результативность бросковых движений суставов: лучезапястного, локтевого, плечевого, тазобедренного, коленного или голеностопного;

• нерациональное положение рабочей кис ти на мяче – «не взведена» (отсутствует тыльное сгибание в лучезапястном суставе), находится на боковой поверхности мяча (слишком «скручена» в сторону), излишне закрепощена;

• несоответствующее нацеленности на дистанционный бросок положение ног – выставленная вперед разноименная с сильнейшей рукой нога.

8. Неэффективное укрывание мяча от защитника: держание мяча перед собой, отсутствие укрывающего поворота туловища, выставления вперед локтя поддерживающей руки или вышагивания ближней к защитнику ногой – создается угроза потери мяча.

2. Теория и методика обучения технике ловле мяча

Теоретические предпосылки

Ловля мяча – прием техники, обеспечивающий уверенное овладение мячом.

В момент ловли мяча он может находиться над головой, на уровне труди, ниже иояса, отскакивать от площадки или катиться по ней. Ловлю мяча можно осуществлять двумя или одной рукой, стоя на месте, в прыжке или в движении. По направлению к игроку мяч может лететь навстречу, сбоку или сзади-сбоку, т.е. вдогонку (при поступательной передаче).

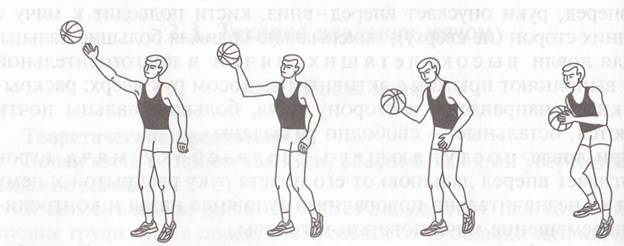

При ловле мяча двумя руками на месте в и. п. игрок находится в стойке готовности – руки согнуты в локтевых суставах до 85° – и удерживает мяч в поле зрения (рис. 4).

|

|

Рисунок 4.

Подготовительная фаза – при приближении мяча на уровне груди или головы баскетболист, выпрямляя сзадистоящую ногу, совершает вышагивание впередистоящей в сторону полета мяча и одновременно вытягивает руки навстречу ему почти до полного разгибания в локтевых суставах. Разведенными пальцами он образует «воронку», несколько большую по ширине поперечника мяча; ладони при этом обращены к мячу.

Положение кистей изменяется в зависимости от траектории перемещения мяча. Если мяч летит выше пояса, то указательные пальцы направляются вверх и кисти образуют полусферу; при полете мяча ниже пояса – вниз, а кисти образуют как бы раскрытую чашу (мизинцы максимально приближены, ладони обращены вверх). При движении мяча в боковых плоскостях кисти направляют в сторону и при этом выносят их на один уровень за счет полного выпрямления дальней от мяча руки и полусогнутого положения ближней. При ловле отскочившего от пола мяча игрок делает выпад к нему, быстро наклоняет туловище вперед, руки опускает вперед-вниз, кисти подводит к мячу с внешних сторон (не сверху), максимально сближая большие пальцы.

Для ловли высоколетящих мячей в подготовительной фазе выполняют прыжок с активным выносом рук вверх: раскрытые кисти направлены в сторону мяча, большие пальцы почти касаются, остальные – свободно разведены.

При овле поступающего сзади-сбоку мяча игрок вытягивает вперед дальнюю от его полета руку раскрытой к нему кистью, незначительно поворачивая туловище назад и контролируя перемещение мяча поворотом головы.

Основная фаза – в момент соприкосновения с мячом баскетболист обхватывает его пальцами (не ладонями), сближая кисти; а руки сгибает в локтевых суставах. Мяч подтягивается к груди, поднимается к плечу сильнейшей руки или опускается вниз-назад к бедру, одноименному с рабочей рукой. Синхронно с этим движением игрок совершает шаг назад впередистоящей ногой с одновременным сгибанием обеих ног. Таким образом гасится скорость летящего мяча.

При ловле мяча после оступательной передачи он останавливается открытой кистью вытянутой вперед руки, тут же подхватывается другой с одновременным поворотом туловища вперед, и далее игрок также совершает уступающее сгибание рук в нужном направлении.

Завершающая фаза – после овладения мячом туловище слегка наклоняют вперед; мяч в зависимости от ситуации укрывают от соперника выставленными в стороны локтями или контролируют в положении стойки с тройной угрозой либо стойки для начала ведения. Игрок находится в готовности к последующим действиям.

Ловля одной рукой чаще всего применяется для овладения мячом, летящим сбоку или по высокой траектории (рис. 5.)

Рисунок 5.

Когда мяч приближается сбоку, в и. п. баскетболист выставляет вперед разноименную ногу.

В подготовительной фазе игрок вытягивает дальнюю от мяча руку навстречу ему, располагая ладонь перпендикулярно к направлению полета мяча.

С момента касания мяча пальцами начинается основная фаза, которая сопровождается уступающим сгибанием руки в плечевом и локтевом суставах до прямого угла и отведением ее назад, как бы продолжающим полет мяча. Одновременно туловище поворачивается в сторону ловящей руки.

Некоторое время мяч может удерживаться на кисти силой инерции, но, чтобы исключить его потерю, следует в завершающей фазе как можно быстрее подключать к ловле другую руку и приходить в стойку игрока, владеющего мячом.

Одной рукой также ловят высоколетящие мячи. При этом мяч останавливают раскрытой кистью выпрямленной вверх руки и, как правило, в прыжке. А в момент амортизационного сгибания подхватывают его другой рукой, приземляясь в устойчивое двухопорное положение.

Для ловли мяча в движении характерно сочетание движений верхних и нижних конечностей.

Изучение ловли мяча начинают на месте. Более простой и надежный способ овладения мячом – ловля его двумя руками. С него и начинают обучение. Ловля мяча одной рукой на школьных уроках по баскетболу практически не изучается в силу своего эпизодического использования в игре и более сложной техники исполнения.

Средства обучения ловле яча двумя руками на месте:

1. Объяснение и показ.

2. Имитация приема перекладыванием мяча из рук одного занимающегося в руки другого.

3. Индивидуальные упражнения:

а) ловля мяча, подброшенного вверх над собой: на месте и в прыжке;

б) то же, но поймать мяч после его отскока от пола, изменяя момент обхвата мяча: на уровне пояса, колен или пола;

в) то же, что в упражнении а, но в различных и. п.: стоя на коленях, сидя, лежа и др.;

г) ловля мяча, брошенного в стену на различной высоте после его отскока;

д) то же, что в упражнениях а, б, г, но в сочетании с различными двигательными действиями после выпуска мяча, например: присесть – встать, повернуться на 90–360° прыжком, кувырок вперед или назад и др.

4. Упражнения с ловлей мяча, посланного партнером:

• ловля мяча, посланного партнером навстречу по навесной траектории в заранее поставленные кисти;

• то же, но партнер набрасывает мяч, изменяя высоту его полета: над головой, на уровне головы, груди, пояса и т.д.;

• то же, но ловлю осуществлять с шагом навстречу мячу;

• ловля катящегося от партнера мяча;

• ловля мяча, летящего сбоку и поступающего сзади-сбоку.

5. Выполнение разновидностей ловли мяча, посланного партнером, после предшествующего передвижения игрока и остановки.

6. Ловля мяча на месте с вышагиванием в условиях пассивного сопротивления условного защитника.

7. Выполнение разновидностей приема в эстафетах и подвижных играх типа: «Гонка мячей по кругу», «Передай мяч и садись», «Мяч ловцу» и др.

8. Осуществление разновидностей ловли мяча в сочетании с другими игровыми приемами: поворотами, передачами, остановками, ведением мяча и т.д. (по мере освоения техники игры).

Организационно-методические указания:

1. К обучению ловле мяча переходить после овладения техникой держания мяча.

2. Процесс обучения начинать с ловли мяча, летящего на уровне груди.

3. При использовании индивидуальных упражнений в ловле мяча применять групповой метод организации занимающихся, упражнения с партнером выполнять фронтальным методом в парах, в тройках и т.д. в зависимости от наличия инвентаря и этапа обучения.

4. На этапе совершенствования менять разновидности ловли мяча в сочетании с другими изученными приемами техники игры.

5. При ловле мяча:

• смотреть на мяч до момента захвата его пальцами;

• тянуться руками навстречу мячу, одновременно совершая вышагивание впередистоящей ногой;

• держать кисти на одном уровне, образовывая ими полусферу («воронку»);

• адекватно изменять положение кистей в зависимости от направления и траектории полета мяча;

• не закрепощать плечевой пояс и руки;

• обхватывать мяч пальцами, ладонями мяча не касаться;

• начинать уступающее движение руками и ногами в момент касания мяча пальцами;

• после овладения мячом максимально быстро укрывать его от соперника, опуская к поясу в сторону дальней от соперника ноги, или мгновенно поднимать в исходное положение для последующих атакующих действий (приходить в стойку с тройной угрозой или стойку для начала ведения).

Основные ошибки при ловле мяча двумя руками на месте:

1. При ловле мяча, летящего навстречу:

• игрок не сопровождает полет мяча взглядом до момента овладения им;

• отсутствует встречное движение руками и вышагивание к мячу: попытка ловли мяча у туловища затруднена в связи с отсутствием возможности для амортизационного движения;

• положение кисгсй не соответствует высоте или направлению полета мяча;

• кисти обращены ладонями друг к другу или широко расставлены в стороны – мяч проходит между рук;

• ладонь и ногтевые фаланги пальцев находятся в одной плоскости или отсутствует уступающее движение рук во время прикосновения к мячу – мяч, ударившись о кисти, отскакивает в обратном направлении;

• преждевременное сгибание рук до момента касания мяча пальцами, влекущее за собой попытку ловли его ладонями, – потеря контроля над мячом;

• слишком высокое или низкое положение мяча после ловли либо нерациональное расположение на нем кистей – игрок не готов к быстрым дальнейшим действиям;

• отсутствие укрывания мяча выставленными в стороны локтями, туловищем или вышагивающей ногой после овладения им – соперник получает возможность для выбивания.

2. При ловле мяча, летящего сбоку:

• кисти располагаются на разных уровнях;

• игрок поворачивается грудью к направлению полета мяча.

3. При ловле мяча, летящего сзади-сбоку:

• игрок предварительно не вытягивает вперед дальнюю от полета мяча руку и не контролирует его поворотом головы назад;

• при приближении мяча поворачивается всем туловищем к мячу;

• останавливая мяч одной рукой, запаздывает с подхватыванием его другой рукой: роняет мяч на пол;

• отсутствует своевременная амортизация руками после обхвата мяча двумя кистями: длительная обработка мяча.

3. Теория и методика обучения технике остановок с ловлей мяча

Теоретические предпосылки

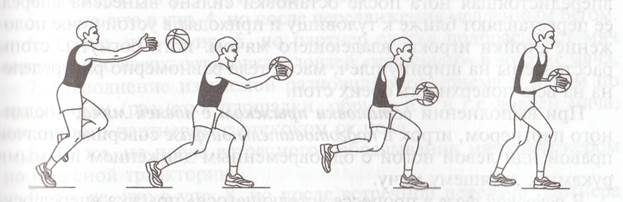

Остановка с ловлей мяча применяется игроком для прекращения движения с одновременным овладением мячом. Структурно остановку с ловлей мяча можно представить как сочетание двух приемов техники: остановки и ловли мяча производимой в движении. Она может осуществляться несколькими способами: двумя шагами или прыжком, с ловлей мяча двумя руками или одной. Баскетболисту чаще всего приходится останавливаться с ловлей мяча, посланного партнером.

Остановка двумя шагами с ловлей мяча двумя руками на уровне груди (рис. 6) – наиболее характерный прием в игре для овладения мячом в движении и прихода в положение, не требующее дополнительных затрат времени для подготовки к дальнейшим действиям с мячом: броску в корзину, передаче, ведению, поворотам и т.д. Прием может выполняться с ловлей мяча на шаге правой или левой ноги в зависимости от игровой ситуации: если соперник слева, целесообразно ловить мяч на шаге левой ногой, чтобы быть устойчивее при контакте с защитником или на шаге правой, чтобы надежнее укрыть мяч, и наоборот. Остановке с ловлей мяча на шаге разноименной по отношению к сильнейшей руке ноги отдают предпочтение при подготовке позиционного броска.

И. п. – игрок, передвигаясь специфическим баскетбольным или ускоренным бегом, находится в высокой стойке, туловище незначительно подано вперед, руки согнуты в локтевых суставах до прямого угла, голова поднята.

Рисунок 6.

Подготовительная фаза – при приближении мяча баскетболист выполняет удлиненный шаг правой (левой) ногой и вытягивает руки навстречу летящему мячу. В зависимости от траектории его полета производится корректировка движений руками (вверх или вниз), положений кистей и туловища (выпрямление или увеличение его наклона вперед).

Основная фаза – одновременно с обхватом мяча пальцами и постановкой согнутой правой (левой) ноги на всю стопу носком в направлении своих дальнейших действий игрок начинает амортизационное (уступающее) движение рук, продолжающееся на втором шаге остановки; мяч при этом подносится к туловищу. Левая (правая) нога, выполняющая второй шаг остановки – стопорящий, – ставится упруго на всю стопу параллельно сзадистоящей ноге. Окончательному гашению скорости полета мяча и инерции игрока на втором шаге содействует выпрямление туловища.

Игрок приходит в положение равновесия: ноги согнуты, стопы расставлены на ширину плеч и располагаются носками на одной линии, или одноименная с бросковой рукой нога выдвигается немного вперед. Масса тела равномерно распределена на всю поверхность обеих стоп, таз опущен.

Завершающая фаза – нападающий быстро поднимает мяч в исходное положение для дальнейших игровых действий (приходит в стойку с тройной угрозой) или укрывает мяч, для чего убирает его в дальнюю от соперника сторону и разводит локти. Если впередистоящая нога после остановки сильно смещена вперед, ее переставляют ближе к туловищу и приходят в устойчивое положение стойки игрока, владеющего мячом.

При выполнении остановки прыжком с ловлей мяча, посланного партнером, игрок в подготовительной фазе совершает толчок правой или левой ногой с одновременным движением прямыми руками к летящему мячу.

В основной фазе в процессе «стелющегося» прыжка вперед осуществляется обхват мяча двумя кистями с последующим амортизационным движением за счет сгибания рук и незначительного отклонения туловища назад. При этом стопы разворачиваются в направлении толчковой ноги или удерживаются на одном уровне, располагаясь носками вперед.

В завершающей фазе игрок, приземляясь на согнутые ноги с одновременным касанием пола обеими стопами, приходит в параллельную стойку с выставленной вперед ногой или в стойку с параллельным расположением стоп на одном уровне. Мяч поднимается в и. п. для броска, передачи или ведения либо укрывается у пояса поворотом туловища и разведенными в сторону локтями.

В современном баскетболе в арсенале нападающих появился еще один вариант остановки с ловлей мяча, который чаще всего используется для подготовки последующего броска в корзину. Эту разновидность приема можно назвать комбинированной остановкой, так как она содержит элементы остановки двумя шагами (ловлю мяча на удлиненном шаге) и остановки прыжком (последующее отталкивание одной ногой и приземление на две ноги). Соответственно прием может выполняться с ловлей мяча на шаге правой или левой ноги. Игрок ловит мяч на удлиненном шаге, производит отталкивание этой же ногой и приземление одновременно на две ноги. Далее он может одним темпом (без промедления) совершить мощное отталкивание и позиционный бросок или занести мяч в корзину движением сверху-вниз, если находится в непосредственной близости от нее.

Разновидности остановок с ловлей мяча одной рукой в игре используются значительно реже и предполагают идентичную работу ног в сочетании с согласованными движениями руками, характерными для овладения мячом одной рукой на месте.

Средства обучения разновидностям остановок с ловлей мяча двумя руками:

1. Объяснение и показ.

2. Остановка изучаемым способом с места с ловлей отскочившего от площадки мяча, предварительно выпущенного перед собой.

3. Выполнение изучаемой разновидности приема с места, снимая мяч с вытянутой в сторону руки партнера.

4. То же, что в упражнении 3, но после передвижения ходьбой.

5. То же, что в упражнении 4, но после передвижения медленным бегом.

6. То же, что в упражнении 5, но партнер слегка подбрасывает мяч вертикально вверх: остановка с ловлей «зависшего» в воздухе мяча.

7. Выполнение изучаемой разновидности приема в целом по ориентирам (разметка площадки, обручи и др.) с ловлей мяча, посланного партнером с отскоком от пола.

8. То же, но после встречного набрасывания мяча партнером по навесной траектории.

9. То же, что в упражнении 8, но после встречной передачи партнера заданным способом.

10.То же, но момент передачи регламентируется звуковым сигналом игрока, выполняющего остановку.

11.Чередование вариантов изучаемого способа остановки с использованием в качестве ориентиров переносных стоек, имитирующих позицию защитника: справа от защитника – остановка с ловлей мяча на шаге или толчком правой (левой) ногой, слева – соответственно с ловлей мяча на шаге или толчком левой (правой) ногой.

12.Выполнение разновидностей приема, варьируя скорость передвижений игрока и момент передачи мяча партнером.

13.То же, но после передачи партнера сбоку или на ход выполняющему остановку игроку.

14.Чередование разновидностей остановки в вариативных условиях: вариант остановки задается конкретным условным сигналом, предшествующим ее выполнению (например, после передачи партнера левой рукой – остановка с ловлей мяча на шаге правой ноги; после передачи правой – остановка с ловлей мяча на шаге левой ноги; после передачи двумя руками – вариант остановки прыжком и т.п.).

15.То же, что в упражнении 12, но в сочетании с другими игровыми приемами: поворотами, передачами, бросками с места и т.п. (по мере освоения техники игры).

16.Выполнение разновидностей приема в сочетании с другими игровыми действиями в условиях противоборства: подвижные игры типа «Охраняй капитана», «Мяч ловцу» и др.

Организационно-методические указания:

1. К обучению разновидностям приема приступать после овладения остановкой двумя шагами и прыжком без мяча, ловлей мяча двумя (одной) руками на месте.

2. Подводящие упражнения выполнять фронтальным методом.

3. Чередовать упражнения для освоения остановки с ловлей мяча на шаге правой или левой ноги, после толчка правой или левой ногой.

4. В упражнениях с использованием переносных стоек, обозначающих защитника, нацеливать занимающихся на воспроизведение того варианта остановки, который позволит прийти в устойчивое положение и надежно укрыть мяч в дальнюю от условного защитника сторону.

5. Во всех заданиях контролировать правильность и. п.: для остановки с ловлей мяча на удлиненном шаге правой ноги или в прыжке толчком правой ногой – правая сзади; для остановки с ловлей мяча на удлиненном шаге левой ноги или в прыжке толчком левой ногой – левая сзади.

6. Партнеру своевременно и точно передавать мяч, не задерживая его выпуск.

7. После овладения рациональной структурой приема усложнять условия его выполнения, приближая их к игровым: увеличивать скорость передвижения; варьировать способы и момент передачи мяча; использовать условные сигналы, регламентирующие вариант выполнения остановит в каждом повторении; вводить в задания пассивного защитника; выполнять остановку в сочетании с другими приемами без сопротивления, далее в условиях игрового противоборства.

8. При выполнении приема двумя шагами:

• на первом шаге остановки: «тянуть» бедро вперед (шаг «стелющийся»); ногу ставить на всю стопу носком в направлении дальнейших действий, сильно согнутую в колене; таз опускать вниз;

• на втором шаге ногу ставить упруго на всю стопу, выпрямлять параллельно сзадистоящей ноге; туловище выпрямлять.

9. При выполнении приема прыжком:

• толчковую ногу ставить упруго, отталкиваясь всей стопой прямо по направлению движения;

• прыжок совершать вперед невысоко над площадкой, в полете поворачивать стопы в сторону толчковой ноги или удерживать фронтально на одном уровне;

• приземляться мягко на обе согнутые ноги, одновременно касаясь площадки обеими стопами, сохранять равновесие.

10.В процессе выполнения всех разновидностей приема:

• одновременно с началом первого шага или толчком вытягивать руки навстречу мячу;

• контролировать взглядом полет мяча до момента захвата его пальцами;

• обхватывать мяч пальцами (не ладонями), начиная амортизационное (уступающее) движение руками в момент встречи с мячом;

• мяч подносить к поясу и убирать в дальнюю от соперника сторону, укрывать его туловищем, локтями и впередистоящей ногой или быстро поднимать в и. п. для дальнейших игровых действий – приходить в стойку с тройной угрозой;

• голову не опускать и не отклонять в сторону, не сутулиться, плечевой пояс и руки не закрепощать;

• принимать устойчивое положение: ноги согнуты, стопы параллельны на ширине плеч, но не на одной линии по ходу движения;

• в завершающей фазе любого варианта остановки с ловлей мяча быстро восстанавливать стойку игрока, владеющего мячом, или стойку с тройной угрозой, т.е. мгновенно приходить в готовность к дальнейшим игровым действиям: поворотам, передаче, ведению или броску.

Основные ошибки при выполнении разновидностей остановок с ловлей мяча двумя руками:

1. Скованность, неуверенность при передвижении, предшествующем ловле мяча: бег на прямых ногах, растягивание шагов с целью «подобрать» определенную ногу.

2. Рассогласование работы ног и рук:

• преждевременное выполнение остановки с последующей ловлей мяча на месте;

• запаздывание встречного движения руками к мячу – попытка ловли мяча согнутыми руками у туловища в статическом положении после остановки.

3. Неточности в технике движения нижних конечностей:

• выполнение остановки двумя шагами с постановкой стоп с носка или без необходимого разворота;

• значительные колебания положения общего центра тяжести в вертикальной плоскости (над площадкой) – «высокий» удлиненный шаг или прыжок вверх, а не вперед;

• приземление на прямые ноги – приход в неустойчивое положение;

• недостаточное сгибание сзадистоящей ноги и чрезмерное сгибание впередистоящей: вес тела перенесен на впередистоящую ногу – потеря равновесия;

• нерациональное расположение стоп после прекращения движения: обе стопы располагаются на одной линии или перпендикулярно направлению движения; слишком узкая (широкая) их постановка.

4. Неточности в технике ловли мяча:

• нет полного выпрямления рук навстречу мячу;

• кисти не образуют полусферу: обращены друг к другу ладонями или широко расставлены в стороны;

• попытка обхватить мяч ладонями, а не пальцами;

• нет уступающего сгибания рук после обхвата мяча;

• излишне закрепощены верхние конечности;

• после овладения мячом игрок не укрывает его разведенными в стороны локтями или очень медленно выносит мяч в и. п. для дальнейших игровых действий.

5. Нерациональное положение туловища после завершения разновидности остановки:

• чрезмерный наклон вперед: потеря равновесия, ведущая к «пробежке»;

• отсутствие поворота для укрывания мяча: мяч может стать легкой добычей соперника.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Дайте описание стойкам игрока, владеющего мячом.

2. Перечислите блок упражнений для обучения стойкам игрока, владеющего мячом.

3. Какие организационно-методические указания используют в процессе обучения стойкам игрока, владеющего мячом.

4. Перечислите наиболее типичные ошибки при выполнении разновидностей стоек игрока, владеющего мячом.

5. Какие разновидности ловли мяча вы знаете? Опишите технику их выполнения.

6. Какие упражнения необходимы для обучения ловле мяча на месте?

7. Какие организационно-методические указания используют в процессе обучения ловле мяча на месте?

8. Каковы основные ошибки в технике выполнения разновидностей ловли мяча на месте?

9. Опишите технику выполнения остановки двумя шагами с ловлей мяча.

10. С помощью каких средств строится процесс обучения остановке двумя шагами с ловлей мяча?

11. Дайте организационно-методические указания для управления процессом обучения остановке двумя шагами с ловлей мяча.

12. Каковы наиболее типичные ошибки при выполнении разновидностей остановки двумя шагами с ловлей мяча?

13. Дайте описание техники выполнения остановки прыжком с ловлей мяча.

14. Опишите блок упражнений для обучения остановке прыжком с ловлей мяча в их рациональной последовательности.

15. Назовите организационно-методические указания, которые следует учитывать и использовать при обучении разновидностям остановки прыжком с ловлей мяча.

16. Перечислите наиболее типичные ошибки при выполнении разновидностей остановки прыжком с ловлей мяча.