Из сопряженных элементов образуется простейшее изделие или часть сложного изделия (агрегат), в зависимости от назначения которого выбирается и способ соединения элементов.

1. Основные виды столярных соединений

Столярно-строительные и мебельные изделия состоят из различных деталей, соединенных между собой тем или иным способом и большей частью неподвижно. В некоторых частях разборной и складной мебели применяются и разъемные соединения.

Деталь - брусок, доска (делянка), щиток - как первичный элемент изделия может быть изготовлена из одного куска древесины, из двух или нескольких кусков, предварительно склеенных между собой, а также может быть фанерованной.

Соединение двух или нескольких деталей образует узел - щит, рамку, коробку, представляющие собой конструктивные элементы изделия. Из соединенных между собой деталей и узлов получают простое столярное изделие или обособленную его часть - комбинат, агрегат.

Детали соединяют между собой путем столярной вязки, клея или металлических скреп.

Согласно ГОСТу 9330-60 "Детали деревянные. Основные соединения", различают следующие группы соединений:

· по длине - деталей, примыкающих друг к другу торцами; это соединение осуществляется путем сращивания или наращивания деталей;

· по кромкам (сплачивание) - двух и более элементов для получения широкой детали;

· угловые концевые - деталей, сходящихся под тем или иным углом, для образования большинства конструктивных элементов строительных и мебельных изделий;

· угловые срединные - соединение элементов, из которых один либо примыкает своим концом к середине другого (примыкания), либо пересекает его под тем или иным углом (пересечения) для образования в основном щитов;

· ящичные угловые (ящичные вязки) - широких элементов; такие соединения применяются при сборке ящиков, коробок и т. п. Они могут быть концевыми и срединными (примыкания).

Из сопряженных элементов образуется простейшее изделие или часть сложного изделия (агрегат), в зависимости от назначения которого выбирается и способ соединения элементов.

Сращивание и наращивание. Вследствие сравнительно небольшой длины столярных деталей, не превышающей обычной длины используемых досок и брусков, сращивание и наращивание в столярных работах применяется в основном лишь при изготовлении столярно-строительных изделий (поручни, карнизы, плинтусы и т. п.), а также при замене негодных частей деталей новыми.

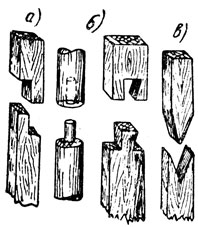

Рис. 181. Сращивание и наращивание: а - накладкой вполдерева; б - шипами; в - клиновидным замком

Сращивание и наращивание выполняется:

1. впритык, когда элементы соединяются друг с другом торцами плоско обрезанными под прямым или косым углом;

2. накладкой вполдерева (рис. 181, а);

3. шипами круглыми, плоскими и косыми типа "ласточкин хвост" (рис. 181, б);

4. клиновидным замком (рис. 181. в).

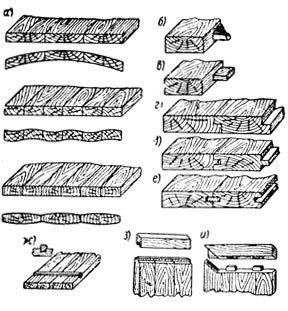

Рис. 182. Сплачивание: а - в гладкую фугу на клею; б - на шкантах; в - на шипах; г - в четверть; д - в шпунт; е - на рейках; ж - на шпонке; з - в наконечник - паз; и - в наконечник на шипах

Сплачивание применяют главным образом для соединения узких элементов с целью получения детали большей ширины; значительно реже сплачивание служит для увеличения толщины. Лицевые стороны изделия фанеруют - оклеивают древесиной ценных пород. При сплачивании применяются следующие способы соединения элементов:

1. В гладкую фугу на клею (рис. 182, а), заключающееся в том, что детали плотно прифуговывают кромками одну к другой и затем склеивают. После этого детали помещают в специальные приспособления (верстаки, сжимы, прессы), сжимают при помощи винтов, клиньев и т. п. и оставляют в сжатом положении до высыхания клея. При сжатии излишний клей выдавливается по линии соединения.

2. На шипах и шкантах (рис. 182, б, в), когда в кромках плотно прифугованных деталей вырубают гнезда или высверливают отверстия. в которые вставляют прямоугольные шипы или круглые шканты. Толщина шипов не должна превышать 1/3 толщины соединяемых деталей.

3. В четверть (рис. 182, г), когда в кромках соединяемых деталей выбирают до половины их толщины и такой же ширины продольные выемки - четверти.

4. В шпунт (рис. 182, д), при котором в кромке одной детали выбирают посредине паз - шпунт в 1/3 толщины, а в кромке другой отбирают гребень, соответствующий пазу. Гребень и паз могут быть прямоугольной или трапециевидной формы ("ласточкин хвост").

5. На рейку (рис. 182, е), отличающееся от соединения в шпунт тем, что в кромках соединяемых деталей выбирают пазы, в которые выявляют рейку.

6. На шпонках (рис. 182, ж), состоящее в том, что в соединяемых деталях выбирают суживающиеся кверху и по длине трапециевидные пазы глубиной в 1/3 толщины доски. В пазы заколачивают бруски-шпонки со скошенной кромкой соответственно профилю выбранного паза. Помимо сплачивания элементов, такое соединение служит также средством предохранения щитов от коробления.

7. В наконечник (рис. 182, з, и), заключающееся в том, что на торцовую кромку щита, обработанную в виде шпунта-гребня треугольного, прямоугольного или иного профиля, наклеивают брусок. Это соединение применяют для предохранения щитов от коробления и укрытия торца, плохо поддающегося чистовой обработке и отделке.

Сплачивание в гладкую фугу на клею может быть выполнено как с параллельными, так и с непараллельными кромками соединяемых досок. Последнее соединение по затрате материала более экономично, так как используются доски с кромками, опиленными по сбегу дерева, но оно менее красиво и труднее поддается выполнению.

Сплачивание на шипах и шкантах обычно выполняют без склеивания, главным образом для соединения лежащих одна на другой деталей или частей изделия с целью предупреждения их смещения. Выполнение этого вида сплачивания, в особенности на шипах, представляет некоторые трудности.

Сплачивание в четверть, в шпунт и на рейку на клею прочнее , сплачивания в гладкую фугу, так как дает большую площадь склеивания. Сплачивание на рейку выгоднее, чем в четверть или в шпунт, потому что древесина не расходуется на образование четверти или гребня, а сама рейка обычно вырабатывается из отходов.

Наилучший и наиболее прочный вид сплачивания-соединение трапециевидным шпунтом ("сшивание"). Выполнение такого соединения ручным инструментом крайне сложно и редко применяется. Для этой цели в настоящее время используются специальные сшивательные станки, получающие широкое применение при производстве мебели и тары. Соединение трапециевидным шпунтом может быть выполнено при непараллельности кромок как в продольном, так и в поперечном направлении, что позволяет полностью использовать необрезные доски со сбегом, дающие значительный отход при других способах сплачивания. Доски располагаются поочередно в разные стороны сердцевинной стороной и комлевым концом, что предупреждает коробление щита в целом.

Угловые соединения. Соединение деталей под углом, т. е. вязка углов, наиболее часто встречающийся вид соединения в столярном деле. Формы этих соединений весьма разнообразны; их можно подразделить на две основные группы: рамочные и ящичные.

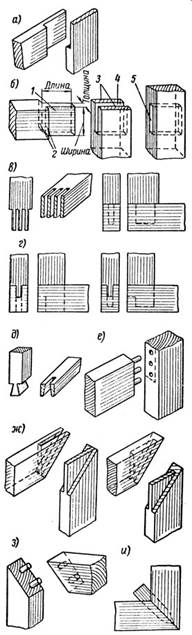

Рис. 183. Столярные вязки углов: а - внакладку; б - прямым сквозным шипом: 1 - шип; 2 - заплечики шипа; 3 - щечки; 4 - проушина и гнездо; 5 - сквозное гнездо; в - тройным шипом; г - глухим и сквозным шипом с потемком; д - косым шипом; е - на шкантах; ж - на ус с прорезным шипом; з - на ус на шкантах; и - на ус с вставкой

Существуют следующие способы угловых соединений:

1. Внакладку (рис. 183, а), являющееся наиболее простым, но вместе с тем наименее прочным из всех угловых соединений. В торце каждой соединяемой детали выбирают древесину до половины ее толщины.

2. Прямым рамочным шипом (рис. 183, б, в, г), представляющее собой основной вид углового соединения различных деталей в столярном производстве. Шип - часть бруска или детали входит в гнездо, выбранное в другом бруске или детали. Шиш обычно получают при обработке торца бруска. Сообразуясь с требуемой прочностью соединения, которая зависит от общей площади склеиваемых поверхностей, рамочный шип делают одиночным, двойным или тройным. Гнездо, в которое вставляется шип, бывает открытым с одной стороны (глухое гнездо) и с двух сторон (сквозное гнездо). Отверстие, открытое с трех сторон, называется проушиной или проушкой. Гнездо бывает в срединной части бруска, а проушина - на его конце. Сквозное гнездо обычно делают в тех случаях, когда изделие окрашивается непрозрачной краской, глухое же тогда, когда внешняя лицевая сторона должна быть чистой. Если нежелательно иметь открытым торцовый конец шипа, то вместо проушины делают глухое гнездо с потемком, т. е. с суженным шипом. Это скрывает дефекты при выделке гнезда и увеличивает прочность углового соединения, так как шип оказывается зажатым с четырех, а не с двух сторон, как в проушине.

3. Косым шипом "ласточкин хвост" (рис. 183, д) - соединение более прочное, чем прямым шипом. Шип и проушину запиливают не параллельно кромкам брусков; основание шипа делают равным 1/3, а конец - 3/5 толщины бруска.

4. На шкантах (рис. 183, е), называемое иногда вязкой на круглых вставных шкантах или дюбелях. Это соединение менее прочно, чем шиповое; вместе с тем оно более экономично, так как не требует припуска на шип.

5. На ус (рис. 183, ж, з, и), когда концы брусков срезают под косым углом. На ус могут быть соединены бруски как одинаковой, так и разной ширины и сходящиеся под любым углом. Для увеличения прочности соединения его делают вполдерева с прорезным или глухим шипом (на ус с шипом впотай), а иногда со вставным открытым или потайным шипом.

Прирезку углового соединения в брусках, имеющих фигурно обработанные кромки (калёвки), выполняют двумя способами: обрабатывают шиповое соединение прямоугольной формы с подрезкой фигурной части на ус или выполняют шиповое соединение соответственно профилю соединяемых брусков. Первый способ, являющийся более простым (но дающий менее прочное соединение), применим при ручной обработке, второй применяют при машинной обработке деталей, обеспечивающей необходимую точность выполнения.

Узловые соединения в изделиях, окрашиваемых непрозрачной краской, укрепляют деревянными гвоздями (нагелями), вбиваемыми в просверленные отверстия.