Катаральная язва роговицы (краевой кератит)

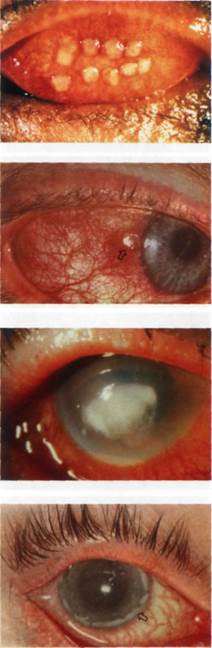

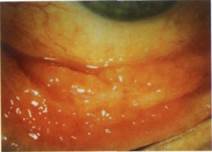

При инфекционных конъюнктивитах или блефаритах возможно образование точечных инфильтратов по периферии роговицы (рис. 36). Возникает роговичный синдром. Перикорнеальная инъекция более выражена в участках, соответствующих роговичной инфильтрации. Инфильтраты могут сливаться и изъязвляться. Заболеванию свойственно торпидное течение, длительное время удерживается стадия фасетки. Лечение направлено на устранение причины (конъюнктивит или блефарит), и ликвидацию язвенного процесса в роговице. Применяют сочетание антимикробных и противовирусных препаратов, так как очень часто краевые язвы имеют смешанную бактериально-вирусную этиологию. Применение мидриатиков следует ограничить из-за возможности формирования гониосинехий.

Экзогенные грибковые кератиты (кератомикозы)

В этиологии грибковых кератитов первое место принадлежит аспергиллам, далее следуют цефалоспориум, кандиды, фузарии, пенициллы.

Чаще поражение носит первичный характер и связано с внедрением грибов, чему способствуют микротравмы роговицы. Очень часто грибковые кератиты возникают на фоне длительного применения ГКС или антибиотиков. Подавление бактериального роста антибиотиками вызывает активизацию грибковой флоры, которая приобретает патогенные свойства. Иногда поражение грибами усугубляет течение других заболеваний роговицы. Заболевание чаще возникает у ослабленных больных.

Клинические признаки и симптомы

Выделяют глубокие и поверхностные формы кератомикозов.

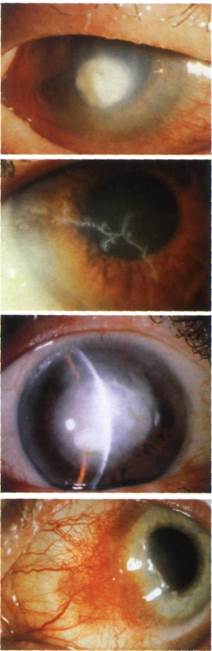

Глубокие кератомикозы вызываются плесневыми грибами. На месте эрозии в центральных и парацентральных отделах роговицы в субэпителиальных, а затем и в более глубоких слоях появляется серовато-белый инфильтрат с крошковидной рыхлой поверхностью и желтоватой каймой. Вокруг фокуса воспаления наблюдается демаркационная зона из полиморфно-ядерных лейкоцитов и лимфоцитов. Во всех слоях роговицы отмечается полнокровие новообразованных сосудов. Характерно наличие гипопиона. Возможны фликтеноподобная и язвенная формы. При фликтеноподобной форме в центре роговицы образуются беловатые или желтовато-белые помутнения, окруженные единичными сосудами. Помутнения напоминают фликтену и состоят из плотной сухой массы, которая легко соскабливается острой ложечкой. При язвенной форме возникает инфильтрат серовато-белого или желтовато-белого цвета с сухой крошковидной поверхностью, который несколько выступает над поверхностью, окружен демаркационной линией и быстро изъязвляется. Образующаяся язва имеет форму диска или кольца (рис. 37). Края язвы приподняты в виде вала, дно

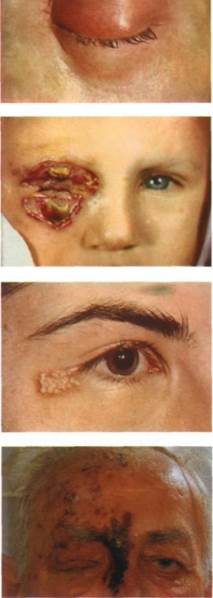

| Рис. 1. Флегмона орбиты. |

|

| Рис. 2. Ретробульбарная гематома. | |

| Рис. 3. Ангионевротический отек век. | |

| Рис. 4. Контактный дерматит век. |

| Рис. 5. Абсцесс верхнего века. |

|

| Рис. 6. Гангренозная форма рожистого воспаления кожи нижнего века. | |

| Рис. 7. Поражение кожи век вирусом простого герпеса. | |

| Рис. 8. Поражение кожи век вирусом опоясывающего герпеса { Herpes zoster ). |

| Рис. 9. Поражение кожи век контагиозным моллюском. |

|

| Рис. 10. Поражение век вирусом оспо-вакцины. | |

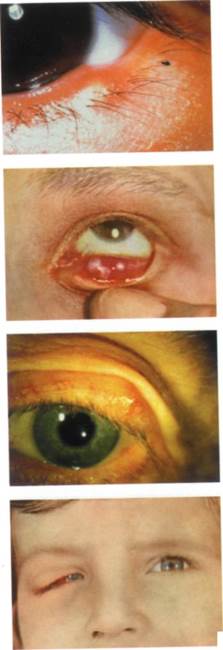

| Рис. 11. Простой блефарит. | |

| Рис. 12. Язвенный блефарит. |

| Рис. 13. Наружный ячмень. |

|

| Рис. 14. Внутренний ячмень | |

| Рис. 15. Халазион верхнего века. | |

| Рис. 16. Острый дакриоаденит. |

| Рис. 17. Каналикулит, вызванный актиномицетами. |

|

| Рис. 18. Острый дакриоцистит. | |

| Рис. 19. Острый неспецифический катаральный конъюнктивит | |

| Рис. 20. Пневмококковый конъюнктивит. |

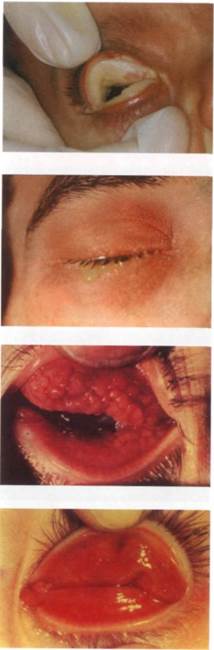

| Рис. 21. Дифтерийный конъюнктивит. . |

|

| Рис. 22. Гонококковый конъюнктивит. | |

| Рис. 23. I стадия трахомы. | |

| Рис. 24. II стадия трахомы |

| Рис. 25. III стадия трахомы. |

|

| Рис. 26. IV стадия трахомы. | |

| Рис. 27. Банный конъюнктивит. |

|

| Рис. 28. Фолликулярная форма герпетического конъюнктивита. |

|

| Рис. 29. Аденовирусный конъюнктивит (катаральная форма). |

|

| Рис. 30. Аденовирусный конъюнктивит (пленчатая форма). | |

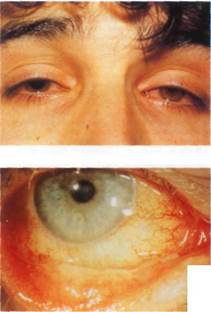

| Рис. 31. Эпидемический кератоконъюнктивит. |

|

| Рис. 32. Конъюнктивальная форма весеннего катара. |

|

| Рис. 33. Поллиноз. Крупные фолликулы на конъюнктиве верхнего века. |

|

| Рис. 34. Фликтенулезный конъюнктивит (фликтена указана стрелкой). | |

| Рис. 35. Ползучая язва роговицы. | |

| Рис. 36. Краевой кератит (инфильтрат указан стрелкой). |

| Рис. 37. Стромальный грибковый кератит. |

|

| Рис. 38. Древовидный кератит. | |

| Рис. 39. Дисковидный кератит. | |

| Рис. 40. Склерит. |

| Рис. 41. Инородное тело в роговице. |

|

| Рис. 42. Ранение роговицы. | |

| Рис. 43. Ожог IV степени (фарфоровая роговица). | |

| Рис. 44. Симблефарон. |

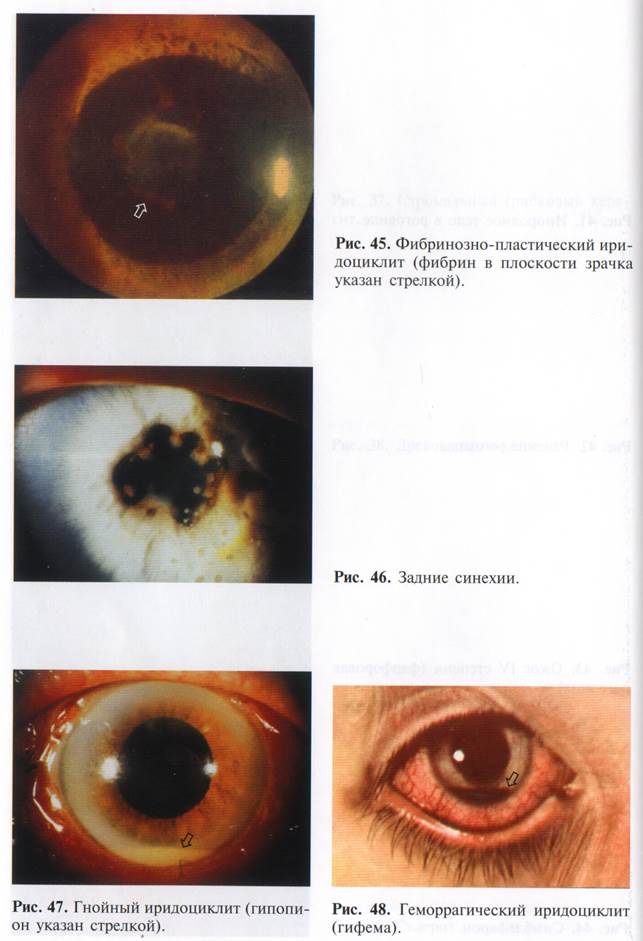

|

|

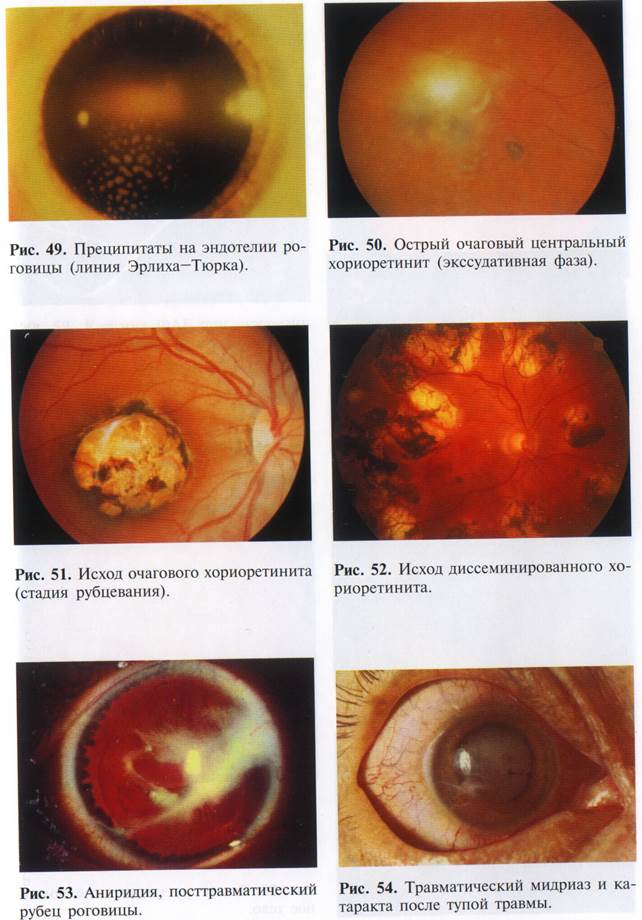

|

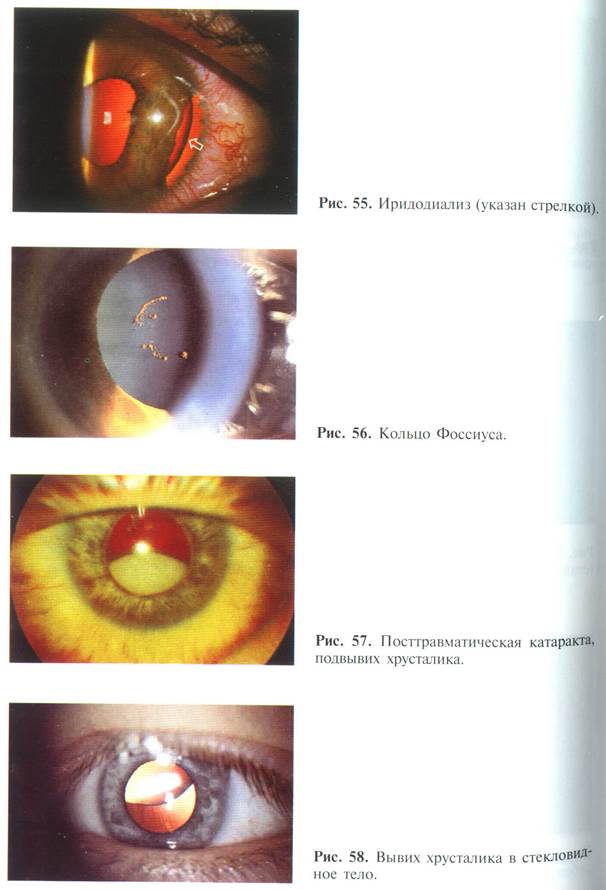

|

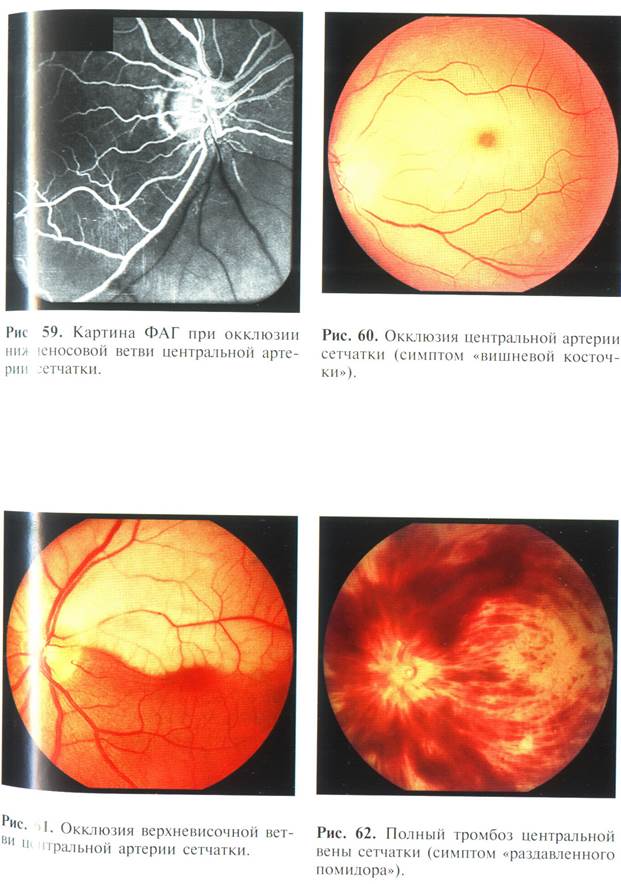

|

язвы серое, неровное, сухое, покрытое крошковидными частицами или белым творожистым налетом. С внутренней стороны вала флюоресцеином прокрашивается более глубокое изъязвление в виде кольца. Иногда от вала в разные стороны расходятся лучи инфильтрации. Появляются симптомы переднего увеита. Нарушается чувствительность роговицы, особенно в области язвы и вокруг нее. Язва приобретает хроническое течение, не имеет тенденции к спонтанному заживлению.

Поверхностные кератомикозы вызываются чаще всего грибами рода Candida . В роговице появляются инфильтраты серовато-белого цвета, причудливой формы в виде пылинок или рыхлых глыбок. Инфильтраты возвышаются над эпителием. Они легко снимаются влажной ваткой, эпителий под инфильтратом истончен или слущен. Иногда инфильтраты приобретают вид плотных белых бляшек, которые распространяются в строму роговицы и изъязвляются.

Клинические рекомендации

Лечение кератомикозов проводят вышеописанными способами.

В конъюнктивальную полость 3—6 раз в день закапывают раствор, содержащей 3—8 мг/мл амфотерицина В (глазные капли готовят ех temporae), 5% раствор натамицина (Натамицин, препарат в России не зарегистрирован), раствор, содержащей 50 000 ЕД/мл нистатина (глазные капли готовят ex temporae). В конъюнктивальную полость 2— 3 раза в день закладывают мазь, содержащую 100 000 ЕД/г нистатина, которую готовят ex temporae. В редких случаях с осторожностью используют мазь для лечения грибковых заболеваний кожи (Нистатиновая мазь).

Системная терапия включат применение одного из следующих препаратов:

внутрь флуконазол (Дифлюкан) по 200 мг 1 р/сут; в 1-й день дозу увеличивают в 2 раза; курс лечения — несколько месяцев;

внутрь интраконазол (Орунгал) по 100—200 мг 1 р/сут в течение от 3 нед до 7 мес.

При обширных поражениях различных структур органа зрения вводят амфотерицин В (Амбизом) по 0,5—1 мг/кг/сут внутривенно капельно на 5% растворе глюкозы со скоростью 0,2-0,4 мг/кг/ч. Курс лечения зависит от тяжести заболевания.

ЭКЗОГЕННЫЕ ПАРАЗИТНЫЕ КЕРАТИТЫ

Акантамебный кератит

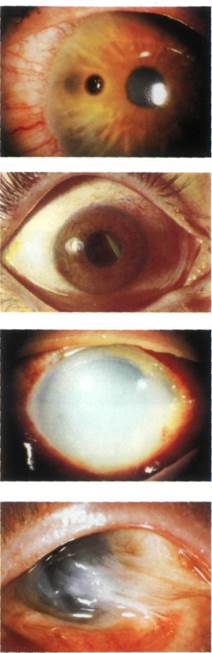

Возбудитель заболевания — Acanthamoeba размножается как в пресной, так и в морской воде. Проникновение в роговицу происходит в результате ее микротравм. В 70—85% случаев заболевание возникает у пациентов, использующих контактные линзы. Сходная клиническа картина наблюдается при поражении другими амебами — Vahlkampfia и Hartmanella .

Для заболевания характерно длительное хроническое течение. Нередко акантамебный кератит осложняется вторичной бактериальной или герпес-вирусной инфекцией. Он плохо поддается лечению и может привести к развитию десцеметоцеле и прободению роговицы. Акантамебному кератиту не свойственно спонтанное заживление.

Клинические признаки и симптомы

Заболевание начинается с появления сильных болей и хемоза конъюнктивы. Степень выраженности болевого синдрома не соответствует тяжести изменений роговицы. В центральных отделах роговицы вначале появляется поверхностный инфильтрат, который распространяется в глубокие слои стромы роговицы и изъязвляется. Вокруг язвы на некотором расстоянии образуется инфильтрат в виде кольца, который тоже может изъязвляться. Появляются симптомы переднего увеита с гипопионом.

Акантамебы могут быть выявлены в соскобе, в материале, полученном при биопсии роговицы, или при посеве на агар.

Клинические рекомендации

Лечение акантамебной язвы роговицы проводят вышеописанными способами.

Препаратами первого выбора являются катионные антисептики (хлоргексидин и полигексаметилена бигуанид). В России используют 20% раствор хлоргексидина для наружного применения. В качестве глазных капель применяют 0,02% раствор хлоргексидина, который готовят ex temporae. Для приготовления 0,02% раствора берут 1 мл 20% раствора и добавляют физиологический раствор до 10 мл, затем берут 1 мл полученного раствора и добавляют физиологический раствор до 10 мл; эту процедуру повторяют еще дважды. Полигексаметилена бигуанид используют в виде 0,02% раствора. Он входит в состав растворов, предназначенных для обработки контактных линз. Однако в России монокомпонентный раствор полигексаметилена бигуанида не зарегистрирован.

Катионные антисептики комбинируют с аминогликозидными антибиотиками или антисептическими препаратами, относящимися к группе ароматических диамидинов. Из аминогликозидных антибиотиков чаще всего используется неомицин, который входит в состав таких комбинированных глазных препаратов, как, глазные капли и мазь Дексона и Макситроль. Монокомпонентный раствор неомицина готовят ex temporae. Используют и другие аминогликозидные антибиотики - гентамицин или тобрамицин, которые вводят субконъюнктивально.

Из ароматических диамидинов за рубежом для лечения акантамебного кератита используют 0,01% раствор пропамидина. Однако в России этот препарат не зарегистрирован.

При необходимости к препаратам первого выбора добавляют противогрибковые препараты из группы имидазолов: 1% раствор или мазь клотримазола, в России зарегистрированы только лекарственные формы, предназначенные для наружного применения; 0,2% раствор флуконазола, в России зарегистрированы только лекарственные формы, предназначенные для внутривенного введения (по данным зарубежных авторов, раствор для внутривенного введения можно использовать для глазных инстилляций); 5% масляный раствор кетоконазола, в России зарегистрированы только лекарственные формы, предназначенные для приема внутрь (таблетки по 200 мг) [по данным зарубежных авторов, 5% масляный раствор готовят ex temporae — 2,5 таблетки кетоконазола растворяют в 10 мл стерильного масла (арахисовое)]; 1% раствор миконазола, в России миконазол в виде раствора не зарегистрирован.

Вышеперечисленные препараты в течение первых 48 ч закапывают каждый час (перерыв делают ночью). Далее препараты применяют 4 р/сут. Препараты применяют в течение нескольких месяцев.

ГКС применять не следует.