2. Будьте нетерпимы к чужим недостаткам, обнаруживая их в себе.

3. Старайтесь сделать свою работу до того, как ее сделают другие.

КАРТЫ

Путешествие без карты невозможно. Даже если вы едете открывать неведомые земли и необитаемые острова. Это знал уже Колумб, пускаясь в таинственные просторы Атлантики. Правда, в доставшемся ему экземпляре Америка была названа Индией. Но разве дело в мелких неточностях?!

Поэтому не стоит тратить время на беспечных безумцев, отправляющихся в байдарочный поход без карты. Они недостойны называться туристами. Лучше поговорить о возможных видах картографического обеспечения экспедиции, распределив их в порядке, соответствующем их важности.

1. Политическая карта мира. Главным достоинством этой карты являются ее размеры (3х4 метра), что позволяет изучать ее одновременно всем членам экспедиции. Для этого нужно расстелить ее на берегу и улечься на ней головами друг к другу.

Размеры позволяют использовать ее и в качестве паруса, если служившее для этой цели полотнище (оно же тент) будет забыто на стоянке или сожжено на костре за непокорность (многократные падения в воду и т. д.). Чтобы превратить карту в парус, ее необходимо наклеить на марлевую основу.

Незаменим этот вид карты и для ориентировки в пространстве. Руководствуясь ею, вы никогда не станете оглашать берега жалобным криком: «Где мы?!» Она совершенно точно укажет вам страну, в пределах которой вы находитесь.

Но нельзя не отметить и некоторых сложностей, возникающих при пользовании политической картой мира. На ней легко найти Аддис-Абебу, но тщетно вы, расстелив ее на берегу и сталкиваясь лбами, будете три часа ползать на животе в поисках деревни Красиловки. Вы не обнаружите ее. Ни в Южной Америке, ни в Северной Африке. Вы не найдете ее и в пределах той страны, где, как неоспоримо доказывает карта, вы находитесь. Увы, там нет даже речки Здвиж, по которой плывут ваши байдарки. И вряд ли уверенность в том, что вы не пересекли ненароком государственную границу, в достаточной степени компенсирует этот недостаток.

2. Географический глобус. Следует сказать сразу: это наглядное пособие, весьма уместное на каравеллах, галионах и фрегатах, создает определенные трудности при пользовании им в байдарочном походе, особенно если диаметр используемого вами глобуса превышает 1 метр. Сидеть на нем не совсем удобно, поместить же его в нос или корму байдарки невозможно. Остается транспортировать глобус на буксире, после чего, однако, очертания материков могут стать несколько расплывчатыми, а река Рио-Гранде-Колорадо настолько приблизится к проходимому вами маршруту, что придется всерьез обсуждать возможность появления крокодилов в родимой Здвижи. Итак, использовать глобус в байдарочном походе следует лишь в самом крайнем случае.

3. Карта области. Поиски этой достаточно подробной и удобной карты следует начинать с самых неожиданных мест. Она может оказаться на стене кабинета ученого секретаря научно-исследовательского института или в приемной директора кондитерской фабрики. Но, где бы она ни находилась, ее обязательно скрывают плотные задвижные шторы и атмосфера крайней секретности. Это производит должное впечатление, и вы окончательно понимаете, что отправиться в поход без этой карты совершенно невозможно.

На проникновение за серые шторы уходит от двух до трех месяцев. Это следует учесть и начать наступление заблаговременно.

Главное средство наступления — личное обаяние. Если плацдармом служит кабинет ученого секретаря, то лучше всего свои ослепительные улыбки подкрепить досрочной;

сдачей отчета о научной работе и внеплановыми выступлениями на теоретической конференции.

В приемной директора лучше всего воздействовать на секретаршу. Издержки наступления и боевые потери бывают весьма значительными.

Нам известен случай, когда за право заглянуть за таинственные шторы было заплачено ценой свободы (холостяцкой) .

Получив доступ к вожделенной карте, не умыкайте ее: через три года ее пропажа обнаружится, и вызванные этим неприятности испортят вам воспоминания об удачном походе. Но не полагайтесь и на свою память, пытаясь унести изображение карты в голове. Это удается только героям детективных романов. Вы перепутаете все географические детали раньше, чем за вами захлопнется дверь кабинета.

Лучше возьмите кальку и перенесите на нее интересующую вас реку со всеми близлежащими селениями. Она станет вашей путеводной нитью.

Наклейте ее на плотную бумагу, разрежьте на равные части и сброшюруйте их. В ваших руках окажется книжечка, на каждой странице которой будет отрезок маршрута, равный, скажем, двухдневному переходу. Теперь схема вашего похода совершенно ясна и выражается краткой формулой: «Одна страница — за 2 дня».

После приобретения заветной «кальки», подсчитав свои достижения (сданный раньше срока отчет и т. д.) и потери (холостяцкая свобода и др.), вам будет, безусловно, приятно узнать, что карты интересующей вас области продаются во всех магазинах культтоваров города по 22 копейки за штуку.

Настоящий турист, конечно, отвергнет ширпотребовскую карту и будет пользоваться добытой с боями ее копией. Отказаться от нее вас не заставят даже опровергнутые законы арифметики, согласно которым при делении на два получаются не две половины, а одна пятая и четыре пятых. Наметив на «кальке» пределы дневного перехода и точно установив, что половина этого отрезка приходится как раз на деревню Чабаны, а окончание — на село Жучки, вы спокойно отправляетесь в путь и, дойдя до поименованных Чабанов за час с небольшим, делаете долгий веселый привал, теша себя приятной мыслью, что коль скоро пятнадцать километров (по карте) до Чабанов вы проделали за час, то на оставшийся путь до Жучков сорока пяти минут с лихвой хватит. Увы, эти арифметические пропорции, к которым вы прониклись благодарным доверием еще в пятом классе, в байдарочном походе теряют свою достоверность.

На одном из многочисленных изгибов, за которым (никаких сомнений!) вас ждут Жучки, вы узнаете от рыбака, что до них еще тридцать километров (четыре пятых). Это если плыть по реке. Если же идти пешком, неся на себе байдарку и весь скарб, то село сразу приблизится на двадцать километров. Но разве настоящий турист позволит себе избрать такой легкий путь?!

Кстати, с Жучками и Чабанами при всем при том вам, безусловно, повезло: они оказались на берегу (как и утверждала «калька»!). Вообще же добрая половина прибрежных поселков начинает стремительно разбегаться при вашем приближении. Некоторые успевают забежать так далеко, что меланхолические рыбаки, сидящие вдоль берегов, даже не слышали о них.

Сначала вы негодуете и предполагаете козни и умышленное сокрытие истины. Потом находится один рыбак, который признается, что не только знает искомые Жучки, но и живет в них. Правда, они расположены не совсем на берегу. Всего в полутора часах езды на мотоцикле.

Зато «калька» честно предупредит вас о мосте, пересекающем реку выше Рябиновки. Растроганные до глубины души такой точностью, вы легко простите «кальке» умолчание о пяти плотинах (обносы по восемьсот метров), трех участках непроходимых порогов и восьми зыбучих болотах.

Ваша «калька» доставит вам последнюю радость уже после похода, когда, хранимая вместе с фотографиями и другими документами в коробке с надписью «Здвиж», она послужит основой для создания туристской схемы с описанием маршрута, которую вы вручите знакомым, решившим пойти по вашим стопам.

4. Туристская схема. Это пособие имеет единственный, недостаток: оно лишает вас чувства первопроходца и первооткрывателя, предполагая отсутствие мест, где еще не ступала нога туриста. Зато достоинств не счесть.

Туристская схема не дает сведений вообще: село Лепиха, перекат, стоянка... Она заботливо ставит у названия села словечко «мак.» (макароны), у переката обозначает лучший вариант преодоления его, а стоянку рекомендует потому, что она тянет не менее чем на 84 балла (см. раздел «Стоянка»),

До сих пор не удается удовлетворительно объяснить, как, имея такое руководство в руках, некоторые туристы умудряются ночевать на коровьих бродах, скальных осыпях и болотных кочках. Очевидно, туристская схема несколько злоупотребляет подробностями, используя в качестве ориентиров такие приметы, как сломанная ветка, коряга у берега, следы на песке...

Но, во-первых, это дает пищу для размышлений об относительности всяких знаний, а во-вторых, — материал для дискуссий с авторами схемы по возвращении из похода. Дискуссий, позволяющих вам скоротать бесконечную безбайдарочную зиму.

ИНФОРМАЦИЯ

Какими бы обстоятельными картами и схемами вы ни располагали, вам все равно придется наводить справки у местного населения. Потому что ни одна карта, даже топографическая, не содержит сведений, преисполненных для вас животрепещущей актуальности: «Да, хлопцы, магазин в Жучках есть, но там третий день Степаненки свадьбу гуляют и поэтому в магазине того-самого нет... А вам разве не то-самое нужно? Зачем же тогда магазин? Плывите, хлопцы, сюда, я вам этой соли хоч два пуда насыплю!»

Информация, которую можно почерпнуть у населения, по способу добычи делится на две категории: береговую и глубинную.

Информация береговая

Школ рыболовов, как известно, существует великое множество. Одни из них учат, что самое благодатное время для ловли рыбы — раннее утро, другие отстаивают жаркий полдень, третьи — часы перед закатом, четвертые считают, что самый жор начинается глубоким вечером. Точно так же существуют различные мнения относительно погодных условий. Есть приверженцы ловли рыбы до, во время и после дождя. Многие придерживаются комфортабельной доктрины, что рыба, как и человек, не любит ненастья, а предпочитает хорошую погоду. Возникают разногласия и относительно силы и направления ветра, высоты берега, красоты ландшафта и времени года. Вот почему практически во всякое время дня и ночи (последнее, разумеется, сказано ради красного словца — см. раздел «Движение») на берегах любой реки, начиная Узловкой и кончая Голубым Нилом, можно встретить рыбаков. Опыт показывает, что даже в глухой «ненаселенке» рыбаки встречаются не реже чем один раз на четыреста погонных метров. Поскольку рыбаки, как известно, начинены всякого рода информацией, от души советуем использовать этих почтенных людей для уточнения сведений, почерпнутых из карт и схем.

Вам сегодня во что бы то ни стало надо дойти до Залещиков, чтобы пополнить отощавший продуктовый мешок хлебом и закупить кончившиеся несколько дней назад сигареты «Шипка». Ради этого вы решили даже сломать привычный регламент движения и идти днем, в самую жару, чтобы поспеть в Залещики до закрытия магазинов. Да и, кроме того, честно говоря, не мешало бы наверстать километры, потерянные в прошлые дни.

По карте до Залещиков восемь километров. Но карты, как известно, врут, и поэтому вы с надеждой спрашиваете у деда, что квалифицированно восседает на берегу за внушающей уважение батареей из семи удочек, далеко ли до Залещиков. Ответ почтенного старца наполняет ваши сердца гордостью, ибо оказывается, что до Залещиков всего два километра. Здорово же мы рванули сегодня утром! Километров двадцать за три часа прошли! Ай да мы!

Пропустив двух рыбаков, вы решаете уточнить дедовскую информацию у симпатичного молодого человека, дремлющего над одинокой донкой, и спрашиваете, действительно ли дома, виднеющиеся вон там, у поворота, — это уже Залещики. Парень меланхолически ответствует, что там, у поворота, — Гусенцы, и снова покойно засыпает. Зато теряет покой Адмирал. И осуждать его за несдержанность трудно, так как, судя по всем картам, схемам и описаниям, Гусенцы должны были остаться далеко позади еще вчера, ну, от силы сегодня утром. И вообще от Гусенцев до Залещиков — посмотрите сами — километров тридцать! Черт знает что такое! Парня будят и повторяют вопрос.

— Ей-богу, Гусенцы! — отвечает парень и делает попытку заснуть снова. Но ему это не удается, потому что вопрос повторяют в третий раз, причем с интонациями, весьма далекими от почтительных.

— Гусенцы же, Гусенцы! — с убежденностью Яна Гуса утверждает абориген.

— А ты, товарищ, сегодня с утра пораньше ничего не принял? — ехидно осведомляется капитан первой байдарки.

— А ты мне подносил? — обижается молодой человек столь решительно, что становится ясно: этот источник информации потерян.

У поворота выясняется, что это и впрямь Гусенцы. Последние робкие надежды, что парень, быть может, напутал, разгоняют две девчушки такого невинного возраста, который исключает малейшие предположения о возможном розыгрыше.

Адмирал с интонациями короля. Лира осведомляется, кто добывал эту карту и что, по мнению экспедиции, следует сотворить с этим...

Сразу же за Гусенцами забрасывает спиннинг предельно интеллигентного вида гражданин.

— Это действительно Гусенцы? — обреченно спрашивает Адмирал с видом игрока в рулетку, оставившего в казино все свое состояние, включая закладную на тещин дом, и нашедшего двугривенный в карманах, в которых он шарил в поисках револьвера.

Интеллигент аккуратно скручивает на катушку леску и охотно поясняет, что на этот вопрос, собственно говоря, однозначно ответить трудно, ибо, с одной стороны, это действительно Гусенцы, но с другой стороны, это село Комбайное, в каковое его переименовали в прошлом году, дабы не происходило ненужной путаницы с Гусенцами, которые находятся выше по реке километрах в двадцати. Но сила традиции, видите ли, велика, и, хотя о вкусах трудно спорить, местным жителям новое название почему-то не очень нравится. Доцентская внешность гражданина исключает всякую возможность фамильярности, и только поэтому Адмирал не выскакивает на берег, чтобы облобызать благодетеля.

— Да, а сколько же все-таки до Залещиков?! — спохватывается кто-то, когда, радостно помахивая веслами, группа отходит от Гусенцов-Комбайного километра на два. Дальнейшие попытки почерпнуть информацию о местоположении Залещиков вкратце сводятся к следующему.

Группа мальчиков:

— Не знаем дяденьки!

Три хмурых гражданина, сидящих почему-то к удочкам спиной:

— Далеко!

Одинокий рыбак средних лет:

— Километров десять.

Старушка, которая свирепо бьет воду мокрой простыней:

— Залещики? Отродясь не слыхивала!

Дед с огромным куканом рыбы:

— Не, не клюет! Совсем не клюет! Что? Лещи? Лещей здесь не бывает! Вот сома прошлый год я вот такого чуть не вытащил...

Рыбак с мотоциклом:

— Километров пятнадцать. Рыбак с велосипедом:

— Километров двадцать. Просто рыбак:

— Верст (верст!) двадцать пять.

Поскольку все же надо двигаться, решают больше никого ни о чем не спрашивать. И ровно через восемь километров от того места, где начали сбор информации, на левом берегу появляются Залещики.

Информация глубинная

Один-два раза за весь поход возникает необходимость получить основательную информацию, какую у рыбака на берегу не почерпнешь. Даже вытвердивший наизусть рыбацкую энциклопедию Сабанеева любитель не сообщит вам, проходит ли через поселок Штукари поезд Новосибирск—Мытищи, и если проходит, то останавливается ли, а если останавливается, то когда и на сколько. За такого рода информацией приходится выбираться в «глубинку», то есть в село на берег.

Идти в цивилизацию, понятное дело, никому не хочется. На этот раз и Адмиралу неохота употреблять власть и поэтому жертва выбирается малоинтеллигентным способом: нехорошей азартной игрой «очко». По неумолимому закону зловредности тяжкий жребий падает на Кока, который, проявляя естественные качества своей натуры, восемь раз подряд «делает перебор».

С горя Кок отправляется «в народ», забыв переодеться, и это обстоятельство становится причиной всех его дальнейших злоключений.

Где брать информацию, Коку объясняли достаточно подробно и вразумительно: надо направить стопы в сельсовет, где должно находиться расписание поездов, следующих через Штукари. Если же расписания не окажется или выяснится, что оно устарело, попытаться из сельсовета или с почты дозвониться в Штукари и выудить у дежурного по станции все необходимые сведения.

Все это Кок твердит про себя, горестно зачерпывая пыль башмаками, разношенности которых позавидовали бы склонные к безудержной гиперболизации клоуны провинциальных цирков начала века. Что же касается платья, которое прикрывало тело Кока, то ему не позавидовал бы и хитровский нищий той же эпохи. Спортивные брюки уже в начале похода были отнюдь не первой молодости, а теперь они состоят в основном из прорех и пропалин, самая большая из которых неоспоримо свидетельствует о том, что плавки Кока ярко-рубинового цвета. Что же касается тельняшки, то она может служить лишь красноречивым конспектом меню всех дней похода, но отнюдь не одеянием.

Экзотичность внешности и острые запахи, источаемые тельняшкой, немедленно привлекают всех окрестных собак, и Кок избавляется от первой (увы, столь незначительной по сравнению с грядущими) неприятности с помощью дрына, счастливо подвернувшегося под руку. Впрочем, в смысле собак Коку больше помогает не его отвага и не суковатая палка, а толпа ребятишек, которые оттесняют отчаянно лающих друзей человека и смыкаются вокруг Кока плотным и также отнюдь не безмолвным кольцом.

Разумеется, подобный эскорт привлекает внимание служащих сельсовета. Секретарь сельсовета, с трудом разогнав пышную свиту, задает чрезвычайно обидный по форме и содержанию вопрос:

— Так что же оно украло?

Экспрессия, с которой Кок опровергает секретарский тезис, окончательно укрепляет представителя власти в худших подозрениях, и Кока с помощью доброхотных помощников вводят (назовем это так) в помещение сельсовета.

В результате получасовой беседы выясняется, что этот вызывающе одетый мужчина:

а) отказывается назвать имя, отчество и фамилию, хотя полномочия задавать подобные вопросы ему были предъявлены еще в начале беседы;

б) отказывается предъявить документы, удостоверяющие его личность;

в) на вопрос, зачем пожаловал в село, отвечает, что его интересует расписание поездов;

г) и вообще не брит.

Решено гражданина задержать и передать участковому «на предмет».

К счастью Кока, участковый, который пожаловал довольно быстро (через каких-нибудь два часа), оказывается умным человеком и не только немедленно отпускает Кока, но и снабжает его исчерпывающей информацией (поезд через Штукари не проходит), плюс еще дает совет:

— Вам, ребята, на поезд лучше садиться в Сармах. Там поездов пять проходит, и все останавливаются.

— А как до Сарм добраться?

— Рукой подать. Возвращайтесь вверх по реке — это километров сорок, не больше, а там по дороге километров восемьдесят...

СНАРЯЖЕНИЕ

Начинающий байдарочник, составляя список снаряжения, допускает, как правило, очень распространенную ошибку. Вооружившись бумагой и фломастером и призвав на помощь воображение, которое в этих случаях всегда бывает незаурядным, он начинает творить список нужных вещей. Список еще не доведен и до середины, а во фломастере уже кончились чернила. Поэтому байдарочник спохватывается лишь тогда, когда начинает выводить: «№ 414. Таз эмалированный (белый)».

Помните, шерпов у вас не будет. Не рассчитывайте и на популярный в недавнем прошлом вариант: «...следом четыре идут великана, двадцать четыре несут чемодана...» Хотя ваши акселераты-дети вполне сойдут за великанов, но чемодан (даже один!) они, как правило, тянуть отказываются.

Впрочем, совсем без списка вам также не обойтись. Принципы, которые кладутся в основу составления перечня вещей, могут быть разными. Например, по алфавиту: 1. Аптечка. 2. Байдарка. 3. Виноградный сок. 4. Губка... Или по степени важности: 1. Тушенка. 2. Сигареты. 3. Карты (игральные). 4. Жена. 5. Дети... 21. Палатка... 89. Байдарка.

Первоначально составленный список должен быть переписан не менее четырех раз, причем обязательным условием переписывания является сокращение каждого последующего варианта по сравнению с предыдущим вдвое.

Заранее отметьте в списке вещь, которую вы забудете. Это, так сказать, жертва на алтарь бога забывчивости. Иначе вы действительно забудете что-либо важное. Впрочем, скоpee всего, так оно и будет, ибо прелесть байдарочного похода состоит также и в изобретательных попытках использовать захваченные с собою ненужные вещи вместо оставленных нужных.

Поскольку вам рано или поздно придется прибегнуть к варианту переноски, связанному с затратой мышечных усилий (см. раздел «Доставка к реке и возвращение»), оптимальным является такое количество снаряжения, при котором на каждого участника похода приходится один рюкзак и две свободные руки для транспортировки байдарки. Согласно приобретенному автором опыту, все, что не вмещалось в рюкзак и упаковывалось (временно) в сумки, авоськи, пакеты и т. п., — все это рано или поздно забывалось или терялось, вызывая запоздалые и напрасные сожаления. Объем снаряжения, равный одному (одному!) рюкзаку, — величайшее достижение эволюции байдарочного туризма. Начинающему байдарочнику не следует повторять этот извилистый и нелегкий путь: ведь существуют же для чего-нибудь байдарочные аксакалы!

Отсюда возникает первый и единственный закон снаряжения: бери не то, что нужно, а то, без чего невозможно обойтись!

Снаряжение байдарочника делится на две категории: личное и общественное.

Распределение общественного имущества между байдарками ведется Боцманом, а при отсутствии такового — Адмиралом. Адмирал, конечно, не забудет разделить аптечку между экипажами всех байдарок, дабы никто не был обделен фталазолом, но в то же время не допустит, во избежание фракционных действий, чтобы в одну байдарку попали котелки, гречневая каша и говяжья тушенка.

Вообще, кухонную утварь (котелки, миски, ложки, кружки, ножи, терки, щипцы для орехов и т. п.) удобно хранить в специально сшитом полотняном мешке. Он затягивается сверху веревкой. В целях предупреждения отрицательных эмоций у Врача экспедиции мешок с самого начала должен быть черного цвета.

Продукты для текущего потребления рекомендуем хранить в так называемом расходном мешке, сшитом из двух слоев клеенки. Этот мешок, так же как и спасательные средства, должен укладываться в байдарке Кока на самом видном месте. С одной стороны, он будет постоянно напоминать, кому принадлежит фактическая власть в походе, а с другой — в случае необходимости немедленной эвакуации из байдарки экипаж не потеряет времени на поиски того, что нужно спасать в первую очередь.

В отличие от продуктов питания ремонтный набор может быть уложен в самую труднодоступную часть байдарки и, в идеале, оставаться там до окончания похода. Во всяком случае, от души вам этого желаем.

«Интеллигентные» предметы: солнцезащитные очки, фото- и киноаппараты, сигареты — обязательно прячьте в байдарочных карманах. Из каждого правила бывают исключения. Поэтому, быть может, вам повезет и брошенные под ноги очки не будут раздавлены, а фотоаппарат утоплен. Но, право, стоит ли рассчитывать на исключения!..

Все нужные на ходу мелкие предметы должны быть привязаны: а) либо к байдарке; б) либо к участникам экспедиции, так как в соответствии с еще не познанными законами природы они норовят удрать от вас, выскакивая за борт.

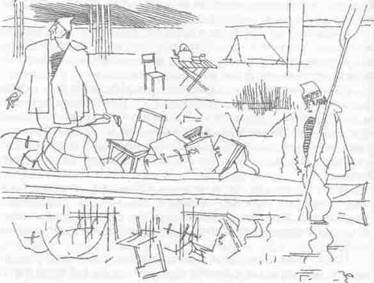

Часто повторяющееся далее правило, согласно которому все, что может промокнуть, обязательно (обязательно!) промокнет, следует учитывать и при размещении снаряжения в байдарке. Вот почему желательно, чтобы вещи находились в нескольких полиэтиленовых упаковках и все вместе были помещены в один большой пластиковый мешок или мешок из прорезиненной ткани и уж затем спрятаны, вернее, втиснуты в рюкзак. Только это гарантирует вам, что вы ляжете спать в сухой спальник, облачившись при этом в сухой же тренировочный костюм. Если же и эта упаковка не предохранит ваши вещи, то она хотя бы спасет вас от угрызений совести.

Научно-статистическая обработка байдарочного опыта показывает, что примерно 10% времени ежедневно затрачивается на загрузку и выгрузку байдарки. Какими бы скромными ни были ваши запросы, все равно жестокого противоречия между вместимостью байдарки и объемом снаряжения вам не избежать. Вот почему комфорта в байдарке вы сможете добиться лишь при максимально плотной упаковке вещей и соответственно минимальном количестве тюков.

Но вернемся к вопросу о личном и общественном снаряжении байдарочника и попытаемся дать несколько советов относительно личных вещей, сознавая при этом, что вопрос личного снаряжения — глубоко интимный. Но долой ложную стыдливость!

Одежда байдарочника должна быть: удобной, немаркой, нервущейся, немнущейся, негорючей. А самое главное — она должна быть такой, чтобы ее не жаль было оставить на последней стоянке, предварительно закопав в землю.

Для жаркого солнечного дня хорош старый тренировочный костюм с искусно разбросанными по его поверхности прорехами различного калибра, функциональное назначение которых — вентиляция.

Для солнцеупорных байдарочников нет ничего лучше шорт и рубашки с длинными рукавами. При этом наличие хотя бы одной пуговицы на рубашке обязательно: нельзя выглядеть неряшливым.

В сырой, ветреный и дождливый день ничто не заменит вам штормовки (избегайте при этом модерновых замков: в суровых походных условиях эти молнии беспрестанно будут вызывать гром вашего негодования; запомните: нет ничего лучше пуговиц!).

В качестве вечернего туалета рекомендуем джинсы из /толстой и огнеупорной ткани. В таких джинсах хорошо сидеть на острой, с рваными краями консервной банке либо на отскочивших от костра угольках.

И, конечно, венец вашего личного снаряжения — толстый и теплый свитер, связанный заботливыми руками любимой женщины.

Наденьте все это в произвольном сочетании, пройдитесь, повернитесь... Очень хорошо... Складки живописны, кое-где морщит, но нигде не тянет, ничто не стесняет движений и не сковывает инициативы. Особенно мил кокетливый головной убор — старый берет цвета, не укладывающегося в интервал волн видимой части спектра. Берет защищает вашу голову: днем — от солнца, ночью — от холода. Кроме того, он же оберегает ваши руки от жара металлической кружки с кипятком, ноги — от крапивы. А еще, скажем по секрету: лучшего приспособления для отдраивания закопченного котелка с остатками пригоревшей манной каши не придумать!

Обувь. Жаль, конечно, расставаться на целых три недели с новыми лакированными туфлями. Но вы их все же отставьте в сторону. Что же надеть? Вот эти кеды? Да, да, эти самые! Говорите, на кедах прорехи: из одной любознательно выглядывает большой палец, а из второй почти целиком торчит пятка? Это именно то, что нужно. Настолько «то», что если бы этих прорех в кедах не было, их следовало бы сделать. Именно в таких кедах хорошо ступать по каменистому дну, а также вытаскивать лодку на кряжистый берег: вода из этих естественных отверстий будет выливаться без малейшей задержки.

Можете спрятать в рюкзак и вторую пару обуви, поновее. Хотя шансов на то, что вам придется к ней прибегнуть, немного, но на случай ненастной погоды ноги все же лучше держать в тепле и сухости.

Вообще имейте два комплекта носильных вещей: во-первых, в чем-то надо все же возвращаться из похода; во-вторых, внезапный ливень промочит не только ваши кеды, но и скудное одеяние. Лезть же в спальник в мокром тренировочном костюме не стоит — байдарочник и так достаточно времени проводит в интимной близости с водой.

Спальные принадлежности. Точки зрения на сон у различных байдарочников колеблются в следующих пределах:

а) если уж в походе не выспаться... б) сон — явление вынужденное, вызванное недоработкой в вопросе ночного освещения рек.

Итак, независимо от вашей точки зрения, спать вам все же придется. Поэтому берите с собой спальные мешки из расчета один мешок на одного человека (в среднем). Если в спальном мешке будет еще и вкладыш, то вам гарантирована высшая степень комфорта, граничащая с мелкобуржуазным перерожденчеством.

Чтобы не находиться в унизительной зависимости от наличия либо отсутствия в прибрежной полосе стогов сена, захватите с собою надувные матрацы. Они, кстати, относятся к наиболее универсальным предметам туристского снаряжения. На матрацах спят, на них загорают — на берегу и на плаву; наконец, они замечательно помогают вам скоротать время на ненастных дневках: поставить латку на прохудившийся матрац — дело, требующее крепкой руки, точного глазомера, терпения и, главное, большого количества свободного времени. Наверняка пригодится вам в походе фонарик (хорошо бы с батарейкой). Нелишним окажется и старенький транзистор, наиболее ответственные жизненные центры которого рекомендуется залить парафином — это позволит ему продержаться до первого купания.

Деньги и паспорта (без первых ехать, безусловно, не стоит, а документы иметь тоже не лишнее дело) храните в наглухо заваренной пластиковой обертке — условие обязательное. В противном случае в конце похода вы обнаружите, что заветные двадцать пять рублей, отложенные на обратную дорогу, превратились в слипшийся комок.

РЕМСОВЕТЫ

Байдарка образуется в результате причудливого сочетания трех субстанций, физические, химические и моральные свойства коих до конца не познаны. Они лишь приблизительно могут быть обозначены по аналогии со встречающимися за пределами похода материалами: прорезиненная ткань, пластмасса, металл, дерево. Как видно, байдарочных субстанций не меньше, чем тех, из которых состоит человек (за подробностями отсылаем читателя к Аристотелю). Поэтому, как и у человека, у байдарки бывает и насморк, и радикулит, и (тьфу-тьфу-тьфу!) переломы, и разного рода бытовые травмы. Вот почему, отправляясь в поход, следует подумать и об аптечке для байдарки, о ремонтном наборе.

В ремонтном наборе должно быть все, чтобы поддерживать перечисленные выше субстанции в первоначальном виде либо возвращать их в оный. Прежде всего, следует подумать о прорезиненной или пластмассовой оболочке вашего судна, о «шкуре», как ее именуют в просторечье.

О, это предмет, достойный и заботы, и нежности, и внимания! Потому что «шкура» — наиболее ранимая часть байдарки, ибо отделяет байдарочника от окружающей, нередко враждебной среды и самоотверженно принимает на себя практически все виды ударов ветреной туристской судьбы. При этом байдарочник всегда помнит, что если с любого человека, даже с Адмирала, можно снять семь шкур, то у байдарки «шкура» всего одна. Вот почему уже где-то с середины похода настоящий байдарочник начинает ощущать байдарочную «шкуру», как свою собственную, и если вечером, глядя на мигающие угольки костра; он озабоченно говорит: «Что-то у меня сегодня в левом боку закололо...» — не торопитесь призывать Доктора, а ступайте вместе с коллегой осматривать соответствующее место его «занемогшего» судна.

Как правило, «шкура» чаще всего повреждается там, где она прилегает к продольным элементам байдарочного набора — стрингерам. Поэтому байдарочные аксакалы рекомендуют перед началом похода проклеить «шкуру» вдоль указанных мест резиновыми полосами. И нам остается только склониться перед мудрым величием этого совета. Можно добавить, что во время похода следует ежевечерне ревизовать состояние байдарочного днища, а во время дневок не жалеть времени на его профилактический ремонт.

При легких повреждениях «шкуры» (непроникающих ранениях, как выразился бы экспедиционный Доктор) достаточно наложить заплату на место повреждения, соблюдая при этом простые, но жесткие требования резино-клеительной науки. При сквозных проколах заплаты следует ставить с обеих сторон «шкуры». И, наконец (не о байдарке читателя пусть будет это сказано), на разрывы «шкуры» перед проклеиванием следует наложить швы.

Все сказанное обусловливает первые обязательные ингредиенты ремнабора: а) резина для заплат; б) резиновый клей; в) наждачная бумага для зачистки операционного поля; г) бензин для его стерилизации; д) нитки суровые (желательно очень суровые); е) игла с названием неизвестной этимологии — «цыганская»; ж) наперсток; з) ножницы.

Вряд ли стоит напоминать, что наличие каждого из предметов этого перечня в ремнаборе строго обязательно. Отсутствие ниток заставит вас распустить нежноголубой женин свитер, а отсутствие ножниц принудит вас вырезать заплаты антикварной бритвой «Золлинген», выпрошенной у Адмирала ценой унижений и лести.

Металлические части байдарки изнашиваются меньше, чем ее оболочка. Тем не менее, известны факты, когда целеустремленный байдарочник, безошибочно выбирая единственно непригодное место на широком фарватере, превращал металлические конструкции байдарки в нечто, для описания чего выражение «свернуть в бараний рог» следует употреблять лишь с обязательным добавлением «мягко говоря».

Ремонт металлических частей байдарки особых сложностей не представляет. Поломанные шпангоуты заменяются новыми, сделанными из подходящих заготовок на трубогибочном станке. Утерянные замки стрингеров ничего не стоит выточить заново на токарном станке. А остальные детали вы быстро изготовите на фрезерном.

Однако поскольку они вряд ли могут оказаться в походном ремнаборе, то их следует заменить иными инструментами, как-то: и) острый складной нож с шилом и отверткой (можно и со штопором); к) небольшой молоток; л) напильник; м) ножевочное полотно; н) пассатижи; о) пинцет; п) несколько кусков толстой алюминиевой проволоки для заклепок; р) несколько винтов с гайками МЗ и М4; с) клей БФ-2, ПВА или «Суперцемент» (возможны варианты); т) разумное количество гвоздей разнообразного диаметра и длины, начиная от сапожных и кончая такими, из которых при желании можно сотворить крючок на акулу; у) все иное, что не попало под рубрику «а»— «т».

Ну и, конечно, веревки различного сорта и длины. Полагаем, что Осип из гоголевского «Ревизора», воскликнувший: «И веревочка в дороге пригодится!» — несомненно, принадлежал к когорте байдарочников первой половины XIX века. Потому что только настоящий байдарочник знает истинную цену веревочке. Веревкой скрепляют металлический каркас байдарки, когда все остальные средства для его скрепления поломались или потерялись. Веревкой привязывают байдарку на «перекусе» к первому попавшемуся кусту (через десять минут выясняется, что байдарка едва видна, а куст плывет впереди судна и, кажется, даже тянет его за собой). Веревкой скрепляют в одно целое снаряжение и байдарку (см. раздел «Кое-что о безопасности»). Веревкой завязывает Завхоз родимое детище — продуктовый мешок. Именно с помощью веревки в кратчайший срок излечивается походный радикулит (см. раздел «Байдарочник на бюллетене»).

И, наконец, ремонт деревянных частей байдарки, который из всех вариантов байдарочного рукотворчества требует наименьшей сноровки. Опыт показывает, что квалификация краснодеревщика пятого разряда оказывается вполне достаточной для ремонта кильсона «Салюта».

Если же новичок не имеет абсолютно никакого ремонтного опыта, то скромно посоветуем ему: в суровых походных условиях обломки дюралевых трубок проще всего соединить при помощи выструганных деревянных втулок или деревянных же накладок соответствующей формы (их приматывают к металлическим деталям проволокой, ремнем, шнуром или, в крайнем случае, обычной веревкой).

Не помешает перед походом покрыть деревянные детали «Салюта» лаком или каким-либо иным действительно водоотталкивающим составом. Известная лакировка, возможно, предохранит дерево байдарки и наверняка репутацию капитана байдарки от подмокания.

Если ремонт байдарки чем-либо и выделяется на фоне звонких будней похода, так это тем, что он стремительно возносит на эльбрусскую высоту экспедиционного Механика. Прозябший до этого на третьих ролях Механик уже не путается, как раньше, под ногами экспедиционного начальства — Адмирала, Завхоза, Врача, — а становится фигурой центральной и, следовательно, несколько таинственной. По его отрывистым и суровым командам все члены экспедиции готовят операционный стол — чистую, сухую и ровную поляну, застилают ее вымытым полиэтиленом, водружают на нее байдарку, а затем, отосланные велением руки Механика на возможно более далекое расстояние, робко высовывают головы из-за кустов, следя за Процессом.

Весь ушедший в созерцание «больной» байдарки Механик описывает вокруг нее круги, бормоча под нос специфические термины и по-шамански размахивая руками. Эти пассы повергают созерцателей в подавленно-благоговейное состояние. Ужас от сознания неисправимости происшедшего постепенно охватывает всех, и даже герой-Адмирал срывающимся голосом вопрошает:

— Хоть что-нибудь сделать можно?

— Что-нибудь всегда сделать можно.... — загадочно ответствует Механик.

Единственный человек, допускаемый в операционную, это Костровой. Вообще-то говоря, в табели о рангах Костровой стоит выше Механика, но тут он суетливо бегает вокруг операционного ложа под истерические вопли умельца:

— Молоток! Напильник! Гвоздь! Что ты мне тащишь? Ты бы еще шпагу приволок! Клей быстро! Как забрал Док-37

тор? Что?!! Царапины замазывать? Пусть замазывает слюной... Да не своей, а то отравит.

Доктор из-за кустов пытается гальванизировать свой быстро падающий авторитет, давая советы:

— Не клей грязными .руками — держаться не будет! Йодом оботри!

Но вот ремонт закончен. Для проверки байдарку ставят на воду и затем осторожно и постепенно загружают багажом, следя внимательно, не появятся ли на дне роковые струйки. Когда же в конце концов в байдарку втискивают Завхоза с продуктовым мешком и дно байдарки остается сухим, как песок Каракумов, Механик снова отходит на второй план, с тем чтобы затаенно ждать своего часа.

ЗАКУПКА ПРОВИАНТА

Именно здесь — в правильной и четкой организации закупок продуктов — лежит львиная доля успеха байдарочного похода. (Честно говоря, пишущий этот раздел не знает, какая там именно доля положена льву, да и не собирается об этом узнавать, поскольку он убежден, что успех целиком и полностью зависит от продуктового обеспечения, а все остальное — попросту ерунда.)

Вся многообразная и предельно хлопотливая деятельность по закупке продуктов возглавляется Завхозом. Несмотря на столь прозаическое наименование, в табели о рангах Завхоз стоит лишь чуть-чуть ниже Адмирала. Да и то можно увидеть, как Адмирал суетливо выполняет краткие и властные распоряжения Завхоза, а в то же время на льстивое (да, именно льстивое!) канюченье Адмирала, вымаливающего у Завхоза вненормативную банку сгущенки, Главный Хранитель Продовольствия и ухом не ведет. И правильно делает, ибо твердость характера — главнейшее из качеств, какие должны быть присущи Завхозу. Главнейшее, но не единственное. Потому что Завхоз должен еще обладать памятью профессионального разведчика. Попробуйте запомнить, в чьей байдарке, в чьем рюкзаке и в каком количестве хранятся продукты пятисот четырех наименований! И еще: Завхоз должен считать, как ЭВМ, и в сотнях ячеек своей памяти держать данные о количестве каждого из продуктов и по каждому из них учитывать расход и приход при попутных закупках.

И, конечно же, Завхоз должен обладать неисчерпаемыми запасами обаяния (шарма), красноречия и оптимизма. Первые два качества необходимы для того, чтобы уговорить продавщицу, разбуженную в половине двенадцатого ночи (в село с магазином предполагали добраться еще засветло, но третья байдарка пропоролась), продать хлеб и два килограмма макаронных ушек.

Оптимизм же Завхозу необходим для того, чтобы окончательно не потерять веру в человечество. Потому что легко, очень легко решить, что homo sapiens если чем и отличается от остальных приматов, то лишь во много раз более неуемным аппетитом.

Увы, подобных гибридов-завхозов не бывает. Более того, природа, столь богатая на выдумку в проявлении человеческих характеров, здесь стала непонятно скупой и сотворила лишь два полярно различающихся типа Завхоза.

Один из них рубаха-парень, балагур и весельчак. Первые шесть дней похода вы от него без ума. Кок смотрит на балагура влюбленными глазами, ибо столь широких и безотказных возможностей для проявления своего незаурядного мастерства у него еще никогда не было. И прочие участники похода дарят Завхоза бурной любовью, потому что кормят их так, как не смогла бы этого сделать и теща, к которой вы впервые приехали погостить с молодой супругой. К исходу первой недели выясняется, что до конца похода остается девятнадцать дней, два килограмма ржаных сухарей и три пучка сухой петрушки. А до села Падь, в котором, может быть, есть ларек (а скорее всего, нет), надо плыть еще девяносто километров.

Второй тип Завхоза эмоционально (да и интеллектуально) тоже несложен. Это сквалыга. Перед началом похода, когда на монтажной площадке кипит работа по сборке байдарок, Завхоз-сквалыга вынимает заранее припасенный мешок и складывает в него все продукты (жестяные банки внизу, стеклянные — повыше, еще выше — мешочки с крупой и, наконец, на самом верху — лавровый лист и вермишель). Отныне вся деятельность и все помыслы (нет, почему тайные? Абсолютно явные!) Завхоза-сквалыги поглощены лишь одной страстью: довезти мешок до конца похода в полной неприкосновенности. Надо ли говорить, что, пока Завхоза поглощает эта страсть, участники похода не поглощают практически ничего.

Однако сохранить мешок в абсолютной неприкосновенности Завхозу не удается. Время от времени мешок приходится развязывать. При этом на физиономии Завхоза отражаются такие нечеловеческие муки, что у сентиментальной части экипажа на глазах выступают слезы. Тем не менее чувствительность не мешает туристам гневно вопрошать за трапезой.

— Почему эта хорошо прокипяченная и, кажется, даже дистиллированная вода, в которой по недоразумению плавает одна макаронина, называется макаронами по-флотски?

Продолжать далее Завхоз обычно не дает. Перебив вопрошающего, он начинает нудным голосом читать на память (а память, как мы знаем, у него отменная) наиболее жуткие страницы из книги профессора Покровского «Ожирение». Если проф. Покровский не помогает, Завхоз отставляет миску с аскетическим блюдом в сторону и с интонациями, которым позавидовал бы великий трагик Томазо Сальвини, начинает обличать весь экипаж от Адмирала до малолетки юнги в тунеядстве, обжорстве, патологической жадности и во многих других пороках, которые здесь даже не хочется вспоминать.

Тем не менее, если вам придется выбирать между этими двумя типами завхозов, то решительно останавливайтесь на втором. Только в этом случае из похода вернутся умеренно похудевшие и окрепшие туристы, а не тени-дистрофики, качающиеся от слабого утреннего ветерка. Тем более что у вас в запасе имеется один блестящий рецепт, который позволяет если не полностью обуздать плюшкинские наклонности Завхоза, то, по крайней мере, ввести их в разумные рамки. И всего-то надо объединить в одном лице Завхоза и Кока. И это будет тот самый случай совместительства, о котором можно только мечтать. Ибо естественное желание Завхоза доставить в конечный пункт похода продукты в полной неприкосновенности будет нейтрализоваться стремлением Кока явить свое искусство в полном и достойном его поварской славы блеске. Правда, к концу похода Завхоз-Кок начинает страдать раздвоением личности и становится убежденным мизантропом, но эти болезни (особенно первая) быстро проходят.

После такой преамбулы необходимо сформулировать некоторые важные правила. Первое из них: перечень продуктов должен быть строго продуман. От такого утверждения веет унылой банальностью, но необходимость продумывать продовольственные закупки при этом все же не исчезает.

Прежде всего, не полагайтесь на ваши домашние вкусы и аппетиты. И то, и другое в походе полностью изменится. Потому что ваш супруг, который дома сатанел от одного вида перловой каши, на маршруте будет уписывать этот продукт (да еще в странном сочетании с килькой в томате) с непонятной и даже пугающей скоростью. Но, с другой стороны, не стоит ориентироваться на этот, безусловно и априорно громадный аппетит, ибо, как говаривал один наш знакомый Завхоз: «Съесть можно и слона!»

Естественное стремление обеспечить себе душевный комфорт, несомненно, приведет неопытного Завхоза к идее закупить сразу все необходимые продукты. В этом стремлении его укрепят те острые и гневные стрелы, которые сыплются с газетных страниц на сельскую потребительскую кооперацию. И тем не менее можете быть абсолютно уверены: в какой бы отдаленный (медвежий, заброшенный, богом забытый — ненужное зачеркнуть) уголок вы ни забрались, ручаемся: макароны, крупа, сахар и карамель «Взлетная» найдутся там непременно.

Не станем давать советов относительно ассортимента и количества заготавливаемых продуктов. Предоставляем неопытным Завхозам самим пройти нелегкий путь проб и ошибок: нажитая на этом пути мудрость будет куда полезнее, чем рафинированная, книжная. Хотим только предостеречь оптимистов (будут и такие!), которые возлагают слишком радужные надежды на подножный корм: дескать, рыбу, какую мы наловим, нам всю и так не съесть, а картофель для ухи — неужели на окрестных берегах не накопаем?!

Считаем необходимым со всей категоричностью заявить: во-первых, рыбная диета наскучит вам к исходу второго дня; во-вторых, напоминаем, что в большинстве местностей молодой картофель колхозники не копают, совершенно справедливо считая это баловством. Если же вы решитесь стать на скользкий путь картофельного браконьерства, то учтите, что судией может вам быть не только бог.

На провиант в большей степени, чем на что-либо другое, распространяется закон: все, что может промокнуть, промокнет. Но стоит ли говорить, что коль скоро промок спальник, то вы высушите его на костре, поплатившись за это двумя-тремя подпалинами. Макароны же, хотя бы раз побывавшие в воде, в дальнейшем можно употреблять лишь при великом гладе либо при столь же великом энтузиазме. До первого доходить не стоит. Что же касается второго, то, право, его лучше направить на дела более благородные и полезные, чём поглощение слипшихся и абсолютно неразвариваемых макарон.

Вот почему незыблемым является следствие из только

что процитированного закона: все продовольствие должно быть завернуто в надежные полиэтиленовые мешочки. Исключение из этого правила может быть сделано лишь для сала и подсолнечного масла. Но чтобы не перегружать свою память исключениями, упаковывайте в пластиковые мешочки и эти «непромокаемые» жиры.

Второе правило хранения закупленных и транспортируемых продуктов также вытекает из общеизвестного закона: все, что может быть разбито, разобьется. Поэтому подсолнечное масло, сухое вино для празднования именин и других событий, спирт для аптечки и жидкость от комаров упаковывайте в полиэтиленовую тару.

. Одно небольшое, но важное замечание относительно подсолнечного масла. Дело в том, что фляга с этим ценным продуктом будет протекать. С каким бы кряхтением и стенанием вы ни закручивали пробку пластмассовой фляги, масло просочится через нее с такой же неизбежностью, с которой день сменяется ночью. Выход здесь лишь один: сделать под пробку резиновую прокладку или залить пробку свечным парафином. Средство не ахти какое надежное, но все же какую-то страховку оно дает. Не от вытекания масла, нет. Просто когда вы обнаружите, что фляга пуста, вы сможете жарить рыбу на парафине. Если же кто-либо из туристов-юмористов заметит, что рыба отдает церковными свечами, это будет означать:

Адмирал не сумел в этот день дать экипажам должную нагрузку либо Кок оказался не на высоте.

ДОСТАВКА К РЕКЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ

Прежде всего, конечно, о доставке. Этот процесс состоит из нескольких этапов, и каждый заслуживает упоминания.