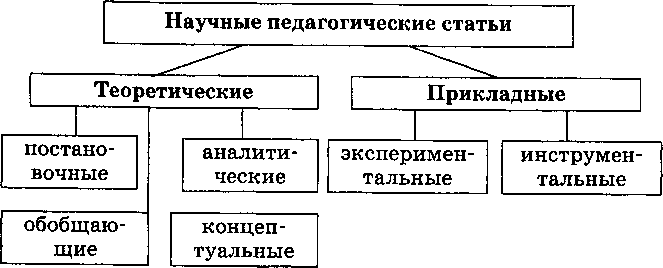

Виды научных педагогических статей

Шамсутдинова И.Г. [7] предлагает следующую классификацию педагогических статей:

Схема 1

И.Г. Шамсутдинова [7] раскрывает методологическое содержание некоторых видов научных педагогических статей: постановочных, аналитических, обобщающих.

Постановочная статья в педагогике должна в дискурсивной форме, логически полно и обоснованно отразить:

• что ставится (нерешенная в науке проблема, новое понятие);

• как ставится (однозначно или вариативно, в общем или конкретно);

• зачем ставится (для восполнения: в теоретическом плане определенного аспекта некоторого многоаспектного явления или структурной оформленности; потребностей практики недостающими методами решения практических задач; недостающего теоретического объяснения имеющихся фактов и явлений; недостающего обоснования путей решения существующей проблемы и др.).

Постановке и обсуждению нового в науке (проблемы, понятия и т.д.) логически предшествует оценка существующего состояния исследуемого феномена, системы. Методологически целесообразно использование общих принципов определения состояния системы, раскрываемых С.И. Архангельским применительно к педагогике (учебному процессу):

- «слабого звена»;

- «изменения равновесия»;

- «недостаточности информации»;

- «сильного основания».

Принцип «слабого звена» означает, как отмечает автор, что для укрепления педагогической системы необходимо укрепить ее слабое звено («где тонко, там и рвется»). В этих целях для исследования и выбирается такое слабое звено.

Принцип «изменения равновесия» (принцип Ле-Шателье) выражается в смещении равновесия системы с установившимся режимом при внешнем воздействии на нее. Это означает, что при определении внешнего воздействия на педагогическую систему, необходимо предусматривать смещение ее равновесия. Поэтому постановка новой научной проблемы может иметь сопутствующее ей последствие в других частях педагогической системы и ее равновесии, что важно обсудить в статье.

Принцип «недостаточности информации» характеризуется тем, что новая научная проблема часто возникает при отсутствии или недостатке необходимой и достаточной информации. Проблему труднее поставить при полноте и достаточности информации.

Можно выделить ряд общих приемов постановки проблемы:

- противопоставления (ставящейся проблемы другим известным проблемам);

- распространения имеющейся общей проблемы (в социуме, социологии и т.п.) на педагогическую действительность или экстраполяции психологических закономерностей, например, на различные сферы образования: а) на исследуемый возраст, или б) другие специфические условия, или в) для других целей (с конкретным их указанием);

- расширения имеющейся (известной в науке) проблемы (с указанием того, кем и когда была впервые поставлена проблема и чем она расширяется);

- сужения имеющейся (известной в науке) проблемы (аналогично с указанием того, насколько и за счет чего она сужается);

- сопряжения со смежной научной областью (психологией, философией образования, социологией) с указанием границы сопряжения или пересечения с этой смежной областью (что общего и отличного содержит поставленная проблема по отношению к сопряженной области).

Постановка проблемы должна содержать обоснование ее актуальности и возможных путей решения. В этом и может состоять постановочная статья.

Если в статье ставится новое понятие, то оно обосновывается и обсуждается в статье с разных сторон:

- зачем оно необходимо;

- чем не устраивают имеющиеся схожие понятия, их анализ;

- каковы теоретические основы (или основания) вводимого понятия.

Аналитические статьи. Аналитическая статья по педагогике имеет своей основной целью и содержанием анализ:

- различных подходов к одному и тому же педагогическому явлению, объекту, процессу, системе;

- различных формулировок одного и того же понятия;

- исторической последовательности возникновения и развития определенной педагогической системы или явления;

- возникших (выявленных и обоснованных) противоречий: теоретических или практических;

- положительного (передового) или негативного опыта педагогической практики и др.

Анализ различных подходов к определенному педагогическому явлению (объекту, процессу, системе) выражается в сравнении их логико-педагогических оснований, смысловой сущности, выявлении общего и различного в них, объективных преимуществ и недостатков, формулировке авторской позиции по анализируемым вопросам. Характеристика каждого подхода предполагает отразить: его основную направленность (на что, на какие педагогические явления, предметы он направлен), характер (объяснительный, преобразующий и т.п.), диапазон действия (возрастные, временные, содержательные границы). Одной из потенциальных ошибок начинающих исследователей здесь является сравнение подходов «про разное».

Анализ различных формулировок одного и того же педагогического понятия предполагает выявление семантической структуры и содержания понятия, сравнение объема понятий.

Понятие – это форма мысли, в которой обобщены в класс предметы по общему только для них признаку (или по системе признаков). При сравнении понятий логически целесообразно сравнивать как их объем (количество элементов, объектов, предметов, охватываемых понятием, т.е. его содержательным признаком), так и содержание (т.е. тот обобщающий признак или систему признаков, позволяющих отнести предметы к данному понятию).

В логике известен закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия (чем больше содержание понятия, тем меньше его объем, и наоборот).

По логическому отношению понятия могут быть: сравнимыми и несравнимыми. Понятия можно сравнивать, если у них имеется хотя бы один общий признак, т.е. они принадлежат к одному роду (например, научная статья и диссертация принадлежат родовому понятию научный текст). Понятия несравнимы, если у них нет общего родового признака (например, школа, род – система учреждении; и учебник, род – книга).

Сравнимые понятия могут быть:

— эквивалентными (если объемы этих понятии равны и признаки их содержания являются взаимосоответствующими);

— контрадикторными (противоречивыми, если высказывания, их выражающие, несовместимы по истинности и по ложности);

— контрарными (противоположными, если выражающие их высказывания, обладающие признаками того и другого понятия, несовместимы по истинности, но совместимы по ложности);

— сибконтрарными (частично совместимыми, если высказывания, их выражающие, совместимы по истинности, но несовместимы по ложности);

— логически независимыми (если высказывание, обладающее признаками одного из них никак не зависит от высказывания, обладающего признаками другого).

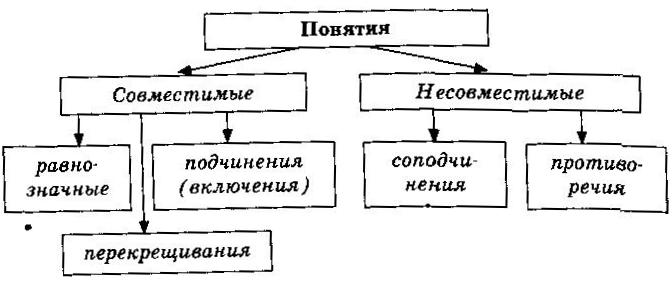

По объему выделяют понятия (схема 2):

Схема 2

Анализ как научный метод, в свою очередь, бывает разным:

· макроанализ и микроанализ (по критерию масштабности охвата анализом объектов);

· сопоставительный и системный (по критерию процедурности метода);

· ситуационный и общий (по критерию обобщенности результатов);

· поверхностный и сущностный (по критерию глубины анализируемых процессов, явлений).

Макроанализ осуществляется при расчленении имеющихся научных точек зрения или подходов на некоторые группы по определенному основанию. Микроанализ проводится для раскрытия сущности каждого подхода (с указанием их авторов), его критики или приемлемости, а также собственной исследовательской, обоснованной позиции.

Сопоставительный анализ предполагает сравнение, выделение общего и различного в подходах к понятию, процессу, условиям, структуре системы и т.п. Он может выражаться в сравнении крайних точек зрения (иногда противоречащих друг другу) на один и тот же вопрос.

Системный анализ, в соответствии с известным в методологии системным подходом, имеет своим содержанием: рассмотрение целостности изучаемого объекта – системы (процесса, явления) с его интегративными свойствами; расчленение объекта на подсистемы (с их функциями) и элементы; выделение системообразующих связей (внутренних и внешних); определение уровней строения объекта — системы и их иерархии и т.д. Системный анализ применяется в обосновании и раскрытии собственной авторской разработки, например, системы управления образованием (определенной формы, вида), системы социальной работы (муниципальной и др.) и т.д. Системный анализ позволяет четче и полнее выявить, обосновать и представить читателю структурную композицию исследуемого объекта, выразить авторские рассуждения по решению исследовательской проблемы.

Ситуационный анализ используется для раскрытия результатов исследования определенных педагогических ситуаций, с целью авторского объяснения происходящих в них педагогических событий и явлений. Анализ ситуации предполагает: ее раскрытие в динамике происхождения и развития, причинах возникновения и следствиях, порождаемых ею;

обсуждение путей развития и совершенствования ситуации или выхода из нее. Формулируемые выводы «привязаны» ситуации, т.е. распространяются только на рассматриваемую педагогическую ситуацию (или группу ситуаций) и не имеют высокого уровня обобщения.

Необходимо отметить, что анализ как научный метод и как метод педагогического дискурса должен быть не поверхностным, а сущностным, т.е. раскрывать глубину анализируемых педагогических процессов, явлений, причины, их порождающие, и т.п. Он должен вскрывать объективное содержание в деятельности участников социально-педагогического процесса.

Обобщающие статьи. Обобщающая статья имеет своим основным содержанием получение в ходе дискурса обобщения рассматриваемых положений научной проблемы. Обобщение, как известно, – это выделение общего и различного в некоторых явлениях одной природы. Общее определяется на основе сравнения, которое может проводиться только для сравнимых положений (с выделением основания для сравнения). Рассматривая методологию этого вида научной статьи, необходимо остановиться на видах обобщения – эмпирических и теоретических (по В.В. Давыдову), раскрывая их возможности применительно к педагогическим объектам.

В научной педагогической статье, как форме дискурса, мы выделяем как возможные следующие эмпирические обобщения:

- позитивного педагогического опыта (например, организационной, воспитательной, образовательной деятельности, создания и характеристики новых типов школ и т.п.);

- наблюдаемого в практике нового педагогического феномена (например, нового педагогического способа сотрудничества, новых форм контроля знаний, новой сферы образовательной практики и т.п.). Этот феномен необходимо описать и объяснить с позиций психологии и педагогики и «вписать» в общую, существующую «канву» (структуру) соответствующего раздела педагогической науки;

- негативных педагогических явлений (явления) в социуме и образовательной практике. В таком рассмотрении методологически важно: выделить и сформулировать эти явления именно как явления (на основе примеров, случаев, фактов); охарактеризовать их (т.е. назвать само явление, обсудить причины его возникновения, описать его свойства, указать, к какому более широкому классу явлений относится, и т.п.); проанализировав существующие и возможные последствия (как негативные, так и позитивные), вызванные описываемыми явлениями;

- зависимостей, выявленных в педагогической практике (реальной или экспериментальной), при условиях: их валидности и верифицируемости (возможно статистическими методами); указания двух или нескольких сторон зависимостей (между чем и чем); их объяснения (что они дают, какие возможности открывают);

- закономерностей, тенденций, установленных на основе эмпирического материала (возможно социологическими, статистическими методами).

Теоретические обобщения, проводимые в статье, могут быть разного уровня обобщенности (всеобщего, особенного, единичного) с непременным «восхождением» к конкретному педагогическому событию, факту, явлению). По критерию того, что обобщается, правомерно выделить следующие обобщения, имеющие место в научных педагогических статьях:

- понятийные (т.е. обобщения понятия на основе других имеющихся понятий);

- методологические (т.е. обобщения методов воспитания, обучения, социализации, мотивации и т.д.);

- результативные (т.е. обобщения известных результатов, полученных, возможно, другими учеными);

- классификационные (т.е. построение новой классификации имеющихся педагогических понятий, явлений, феноменов, фактов, принципов, с выделением оснований классификации, обсуждением их отличий от таковых в имеющихся других классификациях);

- исторические (т.е. ретроанализ педагогических проблем в их историческом становлении и развитии). Историческое обобщение предполагает характеристику: социально-политической и социально-экономической ситуации в стране в определенный исторический период; образовательной линии государства в целом и по конкретной педагогической проблеме (на основе документации этого периода); теоретических воззрений (т.е. основных идей, закономерностей, принципов) ученых – представителей рассматриваемого исторического периода; образовательно-практических «находок» того времени (т.е. новаторского для того времени опыта), педагогических структур, форм, методов, средств воспитания, обучения, развития; педагогического наследия одного ученого-педагога с обобщением разных сторон его практической педагогической деятельности и творческих идей (с авторской исследовательской интеграцией, обсуждением и объяснением).

Экспериментальная статья

А.П. Веревченко, В.В. Горчаков, И.В. Иванов, О.В. Голодова предложили следующую блок-схему оригинальной экспериментальной научной статьи, построенную на основании дерева функций [4, 505]:

1.Заглавие.

2. Сведения, необходимые для понимания приведенных результатов и их осмысления:

2.1. Краткая характеристика решаемой проблемы:

2.1.1. Название решаемой проблемы.

2.1.2. Соотнесение решаемой проблемы с более общими проблемами.

2.1.3. Соотнесение решаемой проблемы с нерешенными соподчиненными ей проблемами.

2.2. Описание предмета исследования: