24.2. Патопсихология и психосемантика аддиктивного поведения

24.2.1. Патопсихологические аспекты наркозависимости

Изучению психологических особенностей личности наркозависимого в последние годы посвящено достаточно большое количество исследований (Валентик, 1995; Сирота, Ялтонский, 1996; Бузина, 1998;Надеждин, Иванов, Трифонов, Авдеев, 1998;Елшанский, 1999,2001; Козлов, 1999; Штакельберг, 1999; Козлов, Рохлина, 2000; Тхостов, Грюнталь и др.). Предметом изучения становились, как правило, преморбидные характерологические особенности пациентов, структура их «Я», самооценка. По мнению Н. А. Сироты и В. М. Ялтонского(1995,1996), больным наркоманией свойственна низкая эффективность функционирования блока личностно-средовых ресурсов: негативная, слабо сформированная Я-концепция, низкий уровень восприятия социальной поддержки, эмпатии, аф-филиации, интернального локуса контроля, отсутствие действенной социальной поддержки со стороны окружающих.

Нами в течение ряда лет также проводились серии исследований личности наркозависимых. Анализировался уровень субъективного контроля пациентов, направленность личности, прогностическая деятельность, коммуникативная толерантность, профиль личности, креативность и структура самоактуализации, психосемантические особенности понимания и толкования эмоционально-значимых качеств и некоторые иные психологические особенности. Ниже приведены результаты этой работы.

Направленность личности можно толковать как отношение того, что личность берет и получает от общества, к тому, что она обществу дает, что вносит в его развитие. Известно, что от направленности личности зависит, как именно конкретный индивид участвует в социальных процессах. Таким образом, направленность — это субъективное отношение личности, система главных, доминирующих отношений к обществу, другим людям, к себе, к своему поведению и деятельности.

Были исследованы 29 наркозависимых в возрасте от 16 до 29 лет с применением опросника «Ориентировочная анкета», методики оценки уровня субъективного контроля и CAT. Это позволило с помощью первой методики оценить направленность личности по трем характеристикам (на себя — НС, на взаимные действия — НО и на задачу — НЗ), с помощью второй — уровень экстернальности-интернальности, с помощью третьей — уровень самоактуализации. В итоге получены следующие данные (таблица 17).

Патопсихология и психосемантика аддиктивного поведения 581

Патопсихология и психосемантика аддиктивного поведения 581

Таблица 17 Анализ результатов исследования

| Название шкалы | Расшифровка шкалы | Среднее значение, стены |

| Шкала общей иитер-нальности (Ио) | Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уровню субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Такие люди считают, что большинство важных событий в их жизни было результатом их собственных действий, что они могут ими управлять и, таким образом, они чувствуют собственную ответственность за эти события и за то, как складывается их жизнь в целом. Низкий показатель по шкале соответствует низкому уровню субъективного контроля. Такие испытуемые не видят связи между своими действиями и значимым событиям в их жизни, не считают себя способными контролировать их развитие и полагают, что большинство ситуаций — результат случая или действий других людей | 5,07 |

| Шкала ин-тернальнос-ти в об/ости достиже-ний (Ид) | Высокие показатели по этой шкале соответствуют высокому уровню субьективного контроля над эмоционально положительными событиями и ситуациями. Такие люди считают, что они сами добиваются всего, что было и есть в их жизни, и что они способны с успехом добиваться своего в будущем. Низкие показатели по шкале Ид свидетельствуют о том, что человек приписывает свои успехи и достижения обстоятельствам — везению, счастливой судьбе или помощи других людей | 6.14 |

| Шкала ин-тернальнос-ти в области неудач (Ин) | Высокие показатели по этой шкале говорят о развитом чувстве субъективного контроля по отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и страданиях. Низкие показатели Ип свидетельствуют о том, что испытуемый склонен приписывать ответственность за подобные события другим людям или считать их результатом невезения | 5,46 |

| Шкала ин-тернальнос-ти в области семейных отношений (Ис) | Высокие показатели Ис означают, что человек считает себя ответственным за события, происходящие в его семейной жизни. Низкий Ис указывает на то, что субъект считает партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в его семье | 5.54 |

| Шкала ин-тернальнос-ти в области производственных отношений (Ип) | Высокий Ип свидетельствует о том, что человек считает свои действия важным фактором организации собственной производственной деятельности: в складывающихся отношениях в коллективе, в своем продвижении по службе и т. д. Низкий Ип указывает на то, что испытуемый склонен приписывать более важное значение внешним обстоятельствам — руководству, товарищам по работе, везению—невезению | 4,04 |

| Шкала ин-тернальнос-ти в области межличностных отношений (Им) | Высокий показатель Им свидетельствует о том, что человек считает себя в силах контролировать свои неформальные отношения с другими людьми, вызывать к себе уважение и симпатию и т. д. Низкий Им, напротив, указывает на то, что он не считает себя способным активно формировать свой круг общения и склонен считать собственные отношения результатом действия своих партнеров | 6,43 |

582

Нейропсихологические и патопсихологические аспекты аддиктологии

Продолжение табл. 1 7

Продолжение табл. 1 7

| Шкала ин-тернальнос-ти в отношении здоровья и болезни (Из) | Высокие показатели Из свидетельствуют о том, что испытуемый считает себя ответственным за свое здоровье: если он болен, то обвиняет в этом себя и полагает, что выздоровление во многом зависит от его действий. Человек с низким Из считает болезнь результатом случая и надеется, что выздоровление придет в результате действий других, прежде всего врачей | 6.64 |

| Шкала компетентности во времени (Тс) | Включает 17 пунктов. Высокий балл по этой шкале свидетельствует, во-первых, о способности субъекта жить «настоящим», т. е. переживать настоящий момент своей жизни во всей его полноте, а не просто как фатальное следствие прошлого или подготовку к будущей «настоящей жизни»; во-вторых, ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, т. е. видеть свою жизнь целостной. Именно такое мироощущение, психологическое восприятие времени субъектом свидетельствует о высоком уровне самоактуализации личности. Низкий балл по шкале означает ориентацию человека лишь на один из отрезков временной шкалы (прошлое, настоящее или будущее) и/ или дискретное восприятие своего жизненного пути. Теоретическое основание для включения этой шкалы в тест содержится в работах Ф. Пэрла и Р. Мэя. Ряд эмпирических исследований также свидетельствует о непосредственной связи ориентации во времени с уровнем личностного развития | 6,61 |

| Шкала поддержки (I) | Самая большая шкала теста (91 пункт) измеряет степень независимости ценностей и поведения субъекта от воздействия извне («внутренняя—внешняя поддержка»). Концептуальной основой данной шкалы служили в первую очередь идеи А. Рейсмана об «изнутри» и «извне» направляемой личности. Человек, имеющий высокий балл по этой шкале, относительно независим в своих поступках, стремится руководствоваться в жизни собственными целями, убеждениями, установками и принципами, что, однако, не означает враждебности к окружающим и конфронтации с групповыми нормами. Он свободен в выборе, не подвержен внешнему влиянию («изнутри направляемая личность»). Низкий балл свидетельствует о высокой степени зависимости, конформности, несамостоятельности субъекта («извне направляемая» личность), внешнем локусе контроля. Содержание данной шкалы, на наш взгляд, наиболее близко именно к этому последнему понятию. Как теоретические работы, так и психологическая практика свидетельствуют о правомерности включения указанной шкалы в методику в качестве базовой | 46.04 |

| Шкала ценностных ориентации (SAV) | Эта шкала (20 пунктов) измеряет, в какой степени человек разделяет ценности, присущие самоактуализирующейся личности (здесь и далее высокий балл по шкале характеризует высокую степень самоактуализации) | 10,68 |

| Шкала гибкости поведения (Ех) | Эта шкала (24 пункта) диагностирует степень гибкости субъекта в реализации своих ценностей в поведении, взаимодействии с окружающими людьми, способность быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию. Шкалы ценностной ориентации и гибкости поведения, дополняя друг друга, образуют блок ценностей. Первая шкала характеризует сами ценности, вторая — особенности их реализации в поведении | 11,46 |

Патопсихология и психосемантика аддиктивного поведения 583

Патопсихология и психосемантика аддиктивного поведения 583

Продолжение табл. 17

| Шкала сен-ситивности к себе (Fr) | Эта шкала (13 пунктов) определяет, в какой степени человек отдает себе отчет в своих потребностях и чувствах, насколько хорошо ощущает и рефлексирует их | 5,82 |

| Шкала спонтанности (S) | Эта шкала (14 пунктов) измеряет способность индивида спонтанно и непосредственно выражать свои чувства. Высокий балл по этой шкале не означает отсутствия способности к продуманным, целенаправленным действиям, он лишь свидетельствует о возможности и другого, не рассчитанного заранее способа поведения, о том. что субъект не боится вести себя естественно и раскованно, демонстрировать окружающим свои эмоции. Шкалы 12 и 13 составляют блок чувств. Первая определяет, насколько человек осознает собственные чувства, вторая — в какой степени они проявляются в поведении | 7,46 |

| Шкала самоуважения (Sr) | Эта шкала (15 пунктов) диагностирует способность субъекта ценить свои достоинства, положительные свойства характера, уважать себя за них | 9,71 |

| Шкала самопринятия (Sa) | Эта шкала (21 пункт) регистрирует степень принятия человеком себя таким, как есть, вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков, возможно, вопреки последним. Шкалы 14 и 15 составляют блок самовосприятия | 10.29 |

| Шкала представлений о природе человека (Nc) | Состоит из 10 пунктов. Высокий балл по шкале свидетельствует о склонности субъекта воспринимать природу человека в целом как положительную («люди в массе своей скорее добры») и не считать дихотомии мужественности—женственности, рациональности—эмоциональности и т. д. антагонистическими и непреодолимыми | 5.29 |

| Шкала синергии (Sy) | Эта шкала (7 пунктов) определяет способность человека к целостному восприятию мира и людей, к пониманию связанности противоположностей, таких как игра и работа, телесное и духовное и др. Шкалы 16 и 17 очень близки по содержанию, их лучше анализировать совместно. Они составляют блок концепции человека | 4.14 |

| Шкала принятия агрессии (А) | Состоит из 16 пунктов. Высокий балл по этой шкале свидетельствует о способности индивида принимать свое раздражение, гнев и агрессивность как естественное проявление человеческой природы. Конечно же, речь не идет об оправдании своего антисоциального поведения | 8,86 |

| Шкала контактности (С) | Эта шкала (20 пунктов) характеризует способность человека к быстрому установлению глубоких и тесных эмоционально-насышенных контактов с людьми или, используя ставшую привычной в отечественной социальной психологии терминологию, к субъект-субъектному общению. Шкалы принятия агрессии и контактности составляют блок межличностной чувствительности | 0,57 |

| Шкала познавательных потребностей (Cog) | Шкала состоит из 11 пунктов и определяет степень выраженности у субъекта стремления к приобретению знаний об окружающем мире | 5,11 |

584 Нейропсихологические и патопсихологические аспекты аддиктологии

584 Нейропсихологические и патопсихологические аспекты аддиктологии

Окончание табл. 17

| Шкала креативности (Сг) | 14 пунктов этой шкалы характеризуют выраженность творческой направленности личности. Шкалы познавательных потребностей и креативности составляют блок отношения к познанию. Они не имеют аналогов в POI и были включены в CAT по результатам экспертного опроса при создании методики, а также в связи с некоторыми общетеоретическими соображениями. Речь в данном случае идет в первую очередь о том, что в тест было необходимо ввести блок показателей, диагностирующих уровень творческой направленности личности как одного из концептуально важных элементов феномена самоактуализации | 5,93 |

| Личная направленность (направленность на себя —НС) | Создается преобладанием мотивов личного благополучия, стремления к личному главенству, престижу. Такой человек чаще всего бывает самим собой, занят своими чувствами, переживаниями и мало реагирует на потребности людей вокруг себя: игнорирует сотрудников или работу, которую должен выполнять. В труде видит прежде всего возможность удовлетворять свои притязания вне зависимости от интересов других сотрудников | 29.93 |

| Н аправ-ленность на взаимные действия (НО) | Имеет место тогда, когда поступки человека определяются потребностью в общении, стремлением поддержать хорошие отношения с товарищами по работе. Такой человек проявляет интерес к совместной деятельности, хотя потом может и не способствовать успешному выполнению задания: нередко его действия даже затрудняют выполнение групповой задачи и его фактическая помощь может быть минимальной | 32,5 |

| Деловая направленность (направленность на задачу — НЗ) | Отражает преобладание мотивов, порождаемых самой деятельностью, увлечение процессом деятельности, бескорыстное стремление к познанию, овладение новыми навыками и умениями. Обычно такой человек стремится к выполнению работы как можно лучше, ему свойственна ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, полезное для достижения общей цели | 29,21 |

24.2.2. Креативность и самоактуализация наркозависимых

Нами (В. Д. Менделевич, Л. Р. Вафина) проведено изучение креативности и само- актуапизации у 26 наркозависимых подростков и молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет с помощью опросников «САМОАЛ» и «МЕТАТЕСТ-2» (Л. Я. Дорфман).

Считается, что можно выделить четыре области исследований креативности: 1) исследования черт и мотивов креативной личности; 2) исследования «Я» в связи с креативностью; 3) креативность в контексте самоактуализации; 4) исследования креативности на границе с психиатрией, что относится к психопатологии или близким к патологии феноменам.

К. Мартиндейл утверждает, что креативность является скорее генеральной чертой личности, чем когнитивным навыком. В то же время креативность есть общая черта личности, а не множество связанных между собой личностных черт. Однако большинство авторов склонны выделять некоторое множество черт личности, присущих креативным людям. Например, Т. Амбалайл и М. Коллинз приводят перечень черт креативных личностей. В набор их характеристик включены: самодисциплина в части работы, независимость суждений, высокая степень автономности, склонность к риску, интернальный (внутренний) локус контроля. Похожий список черт креативных личностей предлагают Баррон и Хар-

Патопсихология и психосемантика аддиктивного поведения

585

рингтон. Эти черты включают в себя самостоятельность суждений, уверенность в себе, способность находить привлекательность в трудностях, эстетическую ориентацию и способность рисковать. Согласно Р. Кэттеллу, к наиболее доказанным чертам личности креативных людей в области науки и искусства относятся: шизотимия, радикализм, интровер-сия, доминирование. Р. Рескин называет следующие черты: поглощенность собой, ориентация на самого себя; богатая внутренняя жизнь; самоутверждение и потребность в господстве и доминировании; готовность использовать других людей, отсутствие эмпа-тии; напористость и агрессивность; потребность в признании окружающими. Интерес представляет тот факт, что многие из перечисленных черт можно обозначить как специфические черты личности, способствующие возникновению наркозависимости.

рингтон. Эти черты включают в себя самостоятельность суждений, уверенность в себе, способность находить привлекательность в трудностях, эстетическую ориентацию и способность рисковать. Согласно Р. Кэттеллу, к наиболее доказанным чертам личности креативных людей в области науки и искусства относятся: шизотимия, радикализм, интровер-сия, доминирование. Р. Рескин называет следующие черты: поглощенность собой, ориентация на самого себя; богатая внутренняя жизнь; самоутверждение и потребность в господстве и доминировании; готовность использовать других людей, отсутствие эмпа-тии; напористость и агрессивность; потребность в признании окружающими. Интерес представляет тот факт, что многие из перечисленных черт можно обозначить как специфические черты личности, способствующие возникновению наркозависимости.

Другие авторы отмечают связь уровня креативности с весьма разными чертами личности. Например, Д. Маккинон обнаружил, что высококреативные архитекторы характеризовались слабой социализацией, разнообразием психологических черт, комплексностью и независимостью. Архитекторы среднего уровня креативности показали высокую степень нейротизма. А наименее креативные архитекторы имели низкие показатели нейротизма, были хорошо приспособлены к нормам общества и профессии, хорошо социализированы.

Некоторые авторы стремятся строить типологии креативных личностей. Ф. Фарли выделяет особый тип — Т-личность. Она определяется как искатель возбуждения. Люди с таким типом личности могут достигать либо высокой степени креативности, либо демонстрировать деструктивное, даже криминальное поведение. В. И. Андреевым была разработана (1993) одна из первых отечественных классификаций творческой личности. Он выделял разнообразные типы творческих способностей и на их основе — личности творческого типа. Автором даются основные признаки и сама типология творческих личностей: интуитивист — художественный тип, логик — мыслительный тип, теоретик (логик-теоретик; теоретик-интуитивист), практик (экспериментатор), организатор, инициатор, исполнитель, художник (скульптор, писатель, музыкант, педагог).

Дифференциальный подход к человеку как творческой личности требует изучения мотивационно-потребностной сферы, которая выступает подлинным побудителем действий человека. Существует два типа мотиваций: внутренняя и внешняя. При этом под внешней мотивацией понимается исходящая из внешней по отношению к действующему человеку среды, как бы создающая стимул к деятельности. Причем иногда этот стимул может быть доминирующим в творческом движении человека. Внешняя мотивация может возникнуть не только как стимул извне. Она создается и как необходимость реализовать собственные морально-нравственные, мировоззренчески-установочные, эмоционально-волевые доминирующие в человеке стороны качества его личности. Подлинно внутренняя мотивация рождается в результате противоречий внутри познавательного поля между тем, что уже формализовано, и тем, что надлежит формализовать данному субъекту. Своеобразие мотиваций креативных личностей, как считает К. Мартиндейл, определяется широким кругом их интересов. Они открыты новому опыту и предпочитают новизну. Внутренняя мотивация преобладает над внешней.

Интенсивные исследования проблемы связи креативности и психопатологии начались в XIX в. Среди работ последних лет следует назвать, прежде всего, исследования Ф. Поста, А. Людвига, Г. Айзенка. Ф. Пост изучил биографии 350 всемирно известных креативных людей, чтобы определить, насколько у них были выражены психические отклонения. Среди них были художники, философы, ученые, государственные деятели и национальные лидеры, композиторы, романисты, драматурги. В биографиях были отмечены пять суицидов (Э. Хемингуэй, В. Ван Гог, А. Гитлер, Л. Больцман, П. И. Чайков-

586

Нейропсихологические и патопсихологические аспекты аддиктологии

ский). Двадцать два человека из этого списка предпринимали попытки к самоубийству. Писатели, артисты и интеллектуалы имели психосексуальные проблемы. Депрессивные состояния особенно превалировали у писателей. Алкоголизм был проблемой для писателей, артистов и композиторов, в наименьшей степени — для политиков и интеллектуалов и мало проявлялся у ученых.

ский). Двадцать два человека из этого списка предпринимали попытки к самоубийству. Писатели, артисты и интеллектуалы имели психосексуальные проблемы. Депрессивные состояния особенно превалировали у писателей. Алкоголизм был проблемой для писателей, артистов и композиторов, в наименьшей степени — для политиков и интеллектуалов и мало проявлялся у ученых.

А. Людвиг изучал связи между психическими болезнями и высокими креативными достижениями на материале анализа биографической информации о людях, которые жили в XX в. и достигли исключительно высоких результатов в искусстве, науке, военном деле, бизнесе, общественной деятельности. Он образовал выборку в 1000 человек, выделил в ней две крайние подгруппы, которые вошли в верхний (250 человек, высшая элита) и нижний (249 человек, элита менее высокого уровня) квартили. Было установлено на статистически высоком уровне значимости, что представители высшей элиты страдали хроническими болезнями и психическими расстройствами, особенно депрессией, алкоголизмом, соматическими проблемами.

Г. Айзенк (1978) изучал эту же проблему в ином ключе. Он опирался на психометрический метод исследования. В 1952 г. он предположил, что структуру личности, помимо нейротизма, интроверсии—эстраверсии, определяет и такая черта, как психотизм. Последующий анализ психотизма показал, что при его высоком уровне личность обнаруживает, с одной стороны, большую степень креативности, а с другой — агрессивность, антисоциальность, недружественность, упрямство и грубость.

В западной литературе различают т. н. большую креативность и малую креативность. Малая или личностная креативность относится к обыденной жизни и житейским ситуациям. Большая или историческая креативность, наоборот, имеет дело с достижениями, оказавшими значительное влияние на культуру и общество.

Креативность в русле самоактуализации следует понимать как малую или личностную креативность. Креативность здесь — это естественная тенденция к личностному балансу, психическому здоровью и самоактуализации. Краеугольные камни в это направление заложили А. Адлер, А. Маслоу и К. Роджерс. А. Адлер усматривал креативность «Я» в свободе выбора между альтернативными жизненными стилями и финальными целями. Хотя цели могут инициироваться наследственностью и культурными фактами, в конечном итоге цель возникает благодаря креативной силе индивидуальности. Благодаря ей ограничения, которые налагает стиль жизни, могут быть в значительной мере ослаблены, открывая дверь полному функционированию жизни индивида.

По А. Маслоу, в самоактуализации личность проявляет интегрированность и преодолевает расщепленность. Благодаря эпизодам самоактуализации личность становится более открытой опыту, совершенной и спонтанной, независимой от низших потребностей. Креативность — одна из важнейших характеристик самоактуализации.

Концепция актуализирующейся тенденции К. Роджерса включает всю область мотивации, потребности, редукцию напряжения, а также креативность, выражающуюся в поиске тенденции к удовольствию. Идеальные условия жизни создаются благодаря полному функционированию личности. Это означает, что личность свободно выражает свои чувства, совершает независимые поступки, является креативной и живет «хорошей» жизнью. «Хорошая жизнь есть процесс, а не состояние бытия. Это — направление, а не место назначения», — писал К. Роджерс.

Несомненно, креативность тесно связана с самоактуализацией, с определенными чертами личности, и может иметь корреляции с психопатологией. В литературе не было найдено сведений об исследованиях креативности у лиц с наркотической зависимостью, кроме биографий и автобиографий знаменитых людей, которые упоминают лишь об

Патопсихология и психосемантика аддиктивного поведения

587

употреблении ими наркотических средств (М. Монро, Э. Пресли, М. Булгаков, В. Гог, Д. Моррисони др.).

употреблении ими наркотических средств (М. Монро, Э. Пресли, М. Булгаков, В. Гог, Д. Моррисони др.).

Опросник «САМОАЛ», использованный в исследовании, содержит 12 шкал. Их краткие характеристики.

1. Шкала ориентации во времени: насколько человек живет настоящим, понимает ценность жизни «здесь и теперь», наслаждается актуальным моментом.

2. Шкала ценностей: насколько человек разделяет ценности самоактуализируюшей-ся личности, к числу которых относятся истина, красота, добро, целостность, самодостаточность, простота.

3. Взгляд на природу человека: вера в людей, могущество человеческих возможностей; также эта шкала характеризует взгляд на межличностные отношения. Высокие баллы — положительный взгляд, низкие — негативный.

4. Потребность в познании: открытость новому опыту, бескорыстная жажда нового, интерес к объектам, не связанный с удовлетворением каких-либо потребностей.

5. Креативность или стремление к творчеству — непременный атрибут самоактуализации, что можно попросту назвать творческим отношением к жизни.

6. Автономность, по мнению большинства гуманистических психологов, является главным критерием психического здоровья личности, ее целостности и полноты. Самоактуализирующаяся личность автономна, независима, свободна, однако это не означает отчуждения и одиночества.

7. Спонтанность: естественность, непосредственность, «легкость без усилий». Способность к спонтанному поведению фрустрируется культурными нормами, в естественном виде ее можно наблюдать разве что у маленьких детей и истинно творческих людей.

8. Самопонимание. Высокие баллы свидетельствуют о чувствительности к своим желаниям и потребностям. Такие люди свободны от психологических защит, они не склонны подчинять собственные вкусы и оценки внешним социальным стандартам. Низкие баллы — ориентация на мнение окружающих.

9. Аутосимпатия вовсе не означает тупого самодовольства, это просто хорошо осознаваемая Я-концепция, служащая источником устойчивой, адекватной самоактуализации.

10. Шкала контактности измеряет общительность личности, здесь рассматривается как общая предрасположенность к взаимно полезным и приятным контактам с другими людьми.

11. Шкала гибкости в общении. Высокие баллы — способность к самораскрытию в общении. Такие люди ориентированы на личностное общение, не смешивают самораскрытие личности с самопредъявлением. Низкие баллы характерны для людей ригидных, не уверенных в собственной привлекательности.

12. Стремление к самоактуализации — общий показатель того, насколько человек стремится стать самоактуализирующейся личностью.

В модели Л. Дорфмана центр схемы образует «Я» экзистенциальное как целое. Оно характеризуется как единство во множественности. Его базовые компоненты: 1) Я-ав-торское, 2) Я-воплощенное, 3) Я-превращенное и 4) Я-вторящее. Вторичные компоненты: 5) Я-внутреннее, 6) Я-внешнее, 7) Я-расширение (авторское), 8) Я-расширение (вторящего), 9) Я-расширение (систем), 10) Я-расширение (подсистем).

Я-авторское характеризует «Я» как самостоятельную инстанцию в смысле ее относительной независимости от внешних влияний. Я-авторское можно характеризовать как а) индивидуальную идентичность; б) имманентную силу, разворачивающую заложенные в нем возможности (Маслоу, 1968; Роджерс, 1961); в) инстанцию, осознающую аль-

588

Нейропсихологические и патопсихологические аспекты аддиктологии

тернативы и управляющую выборами в ситуациях неопределенности (Д. Леонтьев, Р. Мей); г) агент регуляции событий внешнего и внутреннего мира.

тернативы и управляющую выборами в ситуациях неопределенности (Д. Леонтьев, Р. Мей); г) агент регуляции событий внешнего и внутреннего мира.

Я-воплощенное проявляется в а) продуктах самоосуществления (самореализации, самоактуализации) Я-авторского; б) в личностных вкладах (по А. В. Петровскому и В. А. Петровскому); в) трансформациях объекта в результате его подчинения Я-автор-скому (Л. И. Дорфман).

Я-превращенное обнаруживаете! в а) его отождествлении с актуальными или б) новыми значениями объектов и других людей; в) принятии социальных ролей. Эмпирически обнаруживается как самоотчуждение.

Я-вторящее реагирует на внешнее влияние (пассивно/активно) и характеризуется а) социальной идентичностью; б) подверженностью влияниям принятых социальных ролей на самовосприятие; иногда в) отказом от Я-авторского в пользу переживаний внешних впечатлений и событий.

Я-внутреннее — сочетание Я-авторского и Я-вторящего. Характеризуется как внутренняя свобода, автономность, индивидуальная идентичность. Наиболее близкими к Я-внутреннему являются Inner self (К. Роджерс). Я-внешнее — совокупность Я-воплощен-ного и Я-превращенного.

Я-расширение (авторское) — совокупность Я-авторского и Я-воплощенного; характеризует узость-широту Я-авторского, его силу, выбор в ситуациях неопределенности.

Я-расширение (вторящее) — сочетание Я-превращенного и Я-вторящего; характеризует полноту принятия социальных ролей, выраженность ориентации на социальные ожидания.

Я-расширение (систем) — сочетание системных и регуляторных качеств Я-авторского и Я-превращенного.

Я-расширение (подсистем) — сочетание подсистемных регулируемых качеств Я-воплощенного и Я-вторящего.

По «МЕТАТЕСТУ-2» наиболее выраженными получились показатели Я-превращенного (6,63), Я-авторского (5,85), Я-вторящего (5,73), Я-внутреннего (5,54) [max 10 стенов]. По «САМОАЛ» показатели шкал имели выраженность от 0 до 100%. В данной группе испытуемых показатели следующих шкал превышали 50%: контактность— 56,92%; самопонимание — 54,74%; гибкость в общении — 52,69%; потребность в познании — 52, 54%; креативность — 52,52%; автономность — 52,52%; аутосимпатия — 50,98%.

Как видно из полученных в процессе исследования данных, наркозависимые люди обладают достаточной силой Я-авторского, чтобы справляться с жизненными трудностями, т. е. имеют инстанцию, относительно независимую от внешних влияний. Однако показатели таких инстанций, как Я-превращенное и Я-вторящее. говорят о самоотчуждении и подверженности влиянию социальных ролей на самовосприятие, что может также трактоваться как «отказ от Я-авторского в пользу переживаний внешних впечатлений и событий». В то же время Я-авторское имеет достаточно прочные связи со спонтанностью, аутосимпатией, креативностью (здесь— как стремление к творчеству) и со стремлением к самоактуализации, являющимися системообразующими компонентами структуры личности. Кроме этого, испытуемые имеют все качества самоактулизирую-щейся личности, и эти качества достаточно выражены. Это высокая потребность в познании, открытость новому опыту, автономность и независимость, стремление к самораскрытию в общении с другими людьми, зрелость и самоподдержка. Таким образом, обнаруживается парадокс. С одной стороны, эти люди имеют все данные самоактуализирующейся личности, с другой — они принимают наркотики, не приводящие к развитию личности. Остается вопрос, каким образом наркомания и креативность связаны

Патопсихология и психосемантика аддитивного поведения

589

между собой? Какую роль выполняет креативность по отношеннию к структуре личности и «Я»? Креативность интегрирует личность и «Я» или, наоборот, приводит к их дифференциации и фрагментации, что может способствовать возникновению таких последствий, как наркомания?

между собой? Какую роль выполняет креативность по отношеннию к структуре личности и «Я»? Креативность интегрирует личность и «Я» или, наоборот, приводит к их дифференциации и фрагментации, что может способствовать возникновению таких последствий, как наркомания?

По 3. Фрейду, творчество — это сублимация, т. е. разрядка накопленной психической энергии в социально одобряемой форме деятельности. Если человек не может ее сублимировать, то она трансформируется и проявляется в виде невроза. Можно предположить, что и наркомания — своеобразный «невроз». И тогда самоактуализация у лиц с наркозависимостью все же происходит. Но не в реальном мире, а в иллюзорном, виртуальном мире, куда они уходят с помощью приема наркотических веществ, осуществляя тем самым «иллюзорную деятельность» (по Братусю, 1984).

24.2.3. Психологическое исследование особенностей понимания и толкования эмоционально значимых качеств личности

наркозависимыми

Нами (В. Д. Менделевич, А. В. Фролова) были обследованы 50 наркозависимых в возрасте от 17 до 45 лет. Для изучения индивидуально-психологических характеристик испытуемых был необходим «многосторонний портрет» человека, включающий такие структурные компоненты личности, как: самооценка, стиль межличностного поведения, черты характера, ведущие потребности, возможный тип дезадаптации, наличие психических отклонений, фон настроения. Поэтому в качестве адекватных методов исследования личностных особенностей испытуемых использовались СМОЛ (адаптированный и модифицированный вариант MMPI), метод цветовых выборов (тест Люшера), метод портретных выборов Сонди—Собчик. Речевые высказывания исследовались с помощью метода семантического дифференциала Осгуда, контент-шкал Готшалка—Глейзера.

Для выполнения поставленных задач были использованы специально разработанные анкеты («Подозрительность — это...», «Зависть — это...», «Ревность — это...», «Агрессивность — это...», «Любовь — это...»). В основу анкет был положен принцип свободных формулировок, что создавало предпосылки для анализа особенностей толкований индивидуального понимания личностных качеств и позволило дифференцировать различные типы поведенческих девиаций. Наряду с количественным анализом эмпирических данных осуществлялся качественный анализ экспериментальных результатов. Применялись методы математической статистики (для определения достоверности различий средних значений показателя между выборками был использован t-критерий Стьюдента, критерий Фишера, коэффициент линейной корреляции Пирсона).

Для изучения особенностей специфики понимания и толкования эмоционально значимых качеств личности наркозависимыми на первом этапе проведения эксперимента были поставлены следующие задачи: 1) выделение индивидуальных особенностей толкований в дефинициях личностных качеств в группе испытуемых; 2) выявление выраженности лексико-семантических показателей тревоги, агрессии, депрессии в речи пациентов с наркоманией.

Для анализа особенностей толкований индивидуального понимания личностных качеств использовались специально разработанные анкеты «Подозрительность», «Ревность», «Зависть», «Агрессивность», «Любовь». В их основу были положены принцип сбора формулировок понимания об эмоционально-значимых качествах личности. Формулировки давались в свободной форме, что привело к отражению в них реальных представлений испытуемых о конструкциях качеств, их назначении, пределах их действия.

590 Нейропсихологические и патопсихологические аспекты аддиктологии

590 Нейропсихологические и патопсихологические аспекты аддиктологии

Анкеты были представлены в виде развернутых высказываний, которые, являясь «репрезентантом личности», предопределили максимальную выраженность индивидуально-психологических особенностей испытуемых.

Жанр анкет — развернутые речевые высказывания, представляющие собой (по определению Л. Витгенштейна) «форму жизни» (поведение людей, основанное на определенной системе представлений о мире). Эти речевые высказывания используются человеком в качестве «правил жизни», поэтому анкеты явились носителями жизненных ориентации, в своей совокупности выступающих как «философия жизни» личности, ее идеология, представленная в языковой форме.

Для анализа были выбраны пять качеств: подозрительность, зависть, ревность, агрессивность, любовь. Эти качества значимы для испытуемых, поскольку особенностями эмоциональной сферы пациентов с наркоманией были такие чувства, как гневливость, раздражительность, ревность, разочарованность, неудовлетворенность, отчужденность, запрет на близость, порождающий чувство безнадежности и пустоты жизни, зависть к окружающим, убежденность, что другие им завидуют. Эти категории лежат в основе девиантных форм поведения (в том числе асоциальных, противоправных форм поведения), они отражают отношение человека к миру, к другим людям, к самому себе (Менде-левич,2001).

Таким образом, речевая продукция выступила в качестве «проективного» материала, аналогично рисуночным, цветовым и другим используемым в клинической практике проективным методикам. В результате было создано описание каждого качества, охватывающее все его индивидуальные дефиниции и составляющее индивидуальную семантическую концепцию понимания.

В эксперименте для исследования понимания и толкования эмоционально значимых качеств личности лицами с зависимыми формами поведения был использован метод анализа речевого содержания Л. Готшалка и Г. Глезера (1961). Метод представляет собой психоаналитический инструмент для диагностики осознанных и неосознанных аффектов в содержании устной и письменной речи. Метод включает в себя несколько шкал, диагностирующих аффективные состояния и страхи. Контент-шкалы Готшалка— Глезера позволили оценить выраженность в индивидуальных определениях таких состояний, как тревога, агрессия, депрессия, поскольку назначение данного метода — оценка отражения в речи эмоциональных состояний.

Л. Готшалк и Г. Глейзер выделили несколько видов тревоги: тревогу по поводу смерти, тревогу по поводу увечья, тревогу разобщения, вины, стыда и неопределенную тревогу, атакже три вида агрессии: 1) открытую, к которой относились высказывания, касающиеся мыслей и действий, связанных с разрушением, критикой, направленными на других людей; 2) скрытую — высказывания испытуемого, касающиеся агрессивных мыслей и действий, выражаемых одними людьми по отношению к другим; 3) амбивалентную, отражающую разрушительные, критические мысли и действия других по отношению к говорящему. На основании этих сведений исследователи пришли к выводу, что получаемые с помощью контент-шкал данные отражают актуальное состояние человека.

Авторы метода считают, что в результате установления частоты появления определенных категорий в речевых высказываниях возможно измерение величины аффекта. Другими словами, чем сильнее аффект, тем чаще по сравнению с другими будут использоваться в речи соответствующие высказывания. Поэтому для определения, в какой степени человеку присуща, например, тревога «социального неодобрения», в толкованиях выделялись высказывания, входящие в понятие тревоги «социального неодобрения» (высказывания об отрицательной критике, оскорблении, осуждении, моральном

Патопсихология и психосемантика аддиктивного поведения

591

неодобрении; вине или угрозе таковых, высказывания о насмешках, неполноценности, стыде, смущении, унижении, чрезмерное выделение недостатков или подробностей личного характера), с последующим подсчетом частоты употребления этих смысловых единиц. Иначе говоря, речевой материал анализировался на наличие высказываний, прямо или косвенно связанных с агрессией, тревогой, депрессией. При этом анализировалось количество высказываний в тексте, отмечалось только их наличие и качественная их оценка.

неодобрении; вине или угрозе таковых, высказывания о насмешках, неполноценности, стыде, смущении, унижении, чрезмерное выделение недостатков или подробностей личного характера), с последующим подсчетом частоты употребления этих смысловых единиц. Иначе говоря, речевой материал анализировался на наличие высказываний, прямо или косвенно связанных с агрессией, тревогой, депрессией. При этом анализировалось количество высказываний в тексте, отмечалось только их наличие и качественная их оценка.

Каждое определение оценивалось по выраженности в речевом материале: тревоги по поводу смерти и физического неблагополучия; тревоги социального неодобрения; тревоги разобщения. Тревогу смерти и физического неблагополучия (в данное понятие входят высказывания о смерти, угрозе смерти, опасения о состоянии здоровья и т. д.) в дефинициях обнаруживают 34% больных наркоманией. В индивидуальных дефинициях здоровых лиц высказывания подобного рода не встречаются. 56% больных наркоманией демонстрируют частое употребление высказываний, связанных с тревогой разобщения (высказывания об оставлении, заброшенности, утрате поддержки). Помимо этого у испытуемых нередко встречаются высказывания об осуждении, моральном неодобрении, о чувстве вины, о насмешках, неполноценности, стыде, смущении, унижении, чрезмерное выделение недостатков личного характера. Проявление в толкованиях тревоги соци ального неодобрения наблюдается у 60% больных наркоманией.

Полученные данные согласуются с личностными особенностями испытуемых. Чувствительность к оценке себя другими людьми, боязнь осуждения, неумение жить в соответствии с устоями и общепринятыми нормами, плохая переносимость трудностей повседневной жизни — эти личностные особенности больных наркоманией отражаются в индивидуальных толкованиях в виде повышенной степени тревоги разобщения (56%).

Обнаружено, что актуализация различных типов тревоги зависит от темы определений. 34% больных наркоманией в определениях «агрессивности», «ревности» высказываются о несчастных случаях, о телесных повреждениях (по пункту шкалы тревоги по поводу смерти и физического неблагополучия). В группе испытуемых наблюдается разброс в проявлениях скрытой формы агрессии в речевых высказываниях. По пункту шкалы скрытой афессии (которая включает высказывания об отрицательной критике, брани, гневе других людей) в фуппе больных наркоманией степень проявления этого типа агрессии значительно высока (62%). 6% испытуемых больных наркоманией в определениях «агрессивности», «зависти» отрицают у себя наличие неприязни, гнева, жестокости. Отрицание «внутренней реальности», неспособность управлять своими аффектами, аддиктивный паттерн, вероятно, приводят к тому, что 16% больных наркоманией высказываются о том, что «другие люди» разочаровывают, обманывают, проявляют жестокость. Отметим, что испытуемые определяют окружающую среду как «злую, бездушную» и т. д.

Анализ дефиниций испытуемых по шкале открытой агрессивности показывает, что половина испытуемых выражает гнев, неприязнь по отношению к другим людям в определениях «агрессивности» и «ревности», неуважительно высказывается об окружающей среде в толкованиях «зависти».

Об отсутствии цели в жизни высказываются 48% больных наркоманией.

24.2.4. Изучение корреляций

между индивидуально - психологическими

и психосемантическими характеристиками наркозависимых

Мы предположили, что понимание и толкование эмоционально значимых качеств личности коррелируете клиническими психологическими и психопатологическими осо-

592

Нейропсихологические и патопсихологические аспекты аддиктологии

бенностями. Поэтому для изучения индивидуально-психологических характеристик испытуемых был необходим «многосторонний портрет» человека, включающий такие структурные компоненты личности, как: самооценка, стиль межличностного поведения, черты характера, ведущие потребности, возможный тип дезадаптации, наличие психических отклонений, фон настроения. В качестве адекватных методов исследования личностных особенностей наркозависимых использовались СМОЛ, тест Люшера, метод портретных выборов Сонди.

бенностями. Поэтому для изучения индивидуально-психологических характеристик испытуемых был необходим «многосторонний портрет» человека, включающий такие структурные компоненты личности, как: самооценка, стиль межличностного поведения, черты характера, ведущие потребности, возможный тип дезадаптации, наличие психических отклонений, фон настроения. В качестве адекватных методов исследования личностных особенностей наркозависимых использовались СМОЛ, тест Люшера, метод портретных выборов Сонди.

Для диагностики эмоциональной сферы, выявления функционального состояния испытуемого и устойчивых черт его личности в качестве инструмента исследования использовался восьмицветовой тест Люшера.

Испытуемые в контрольной группе, в отличие от больных наркоманией, выбирали красный цвет на первые два места (различия между выборками в основном касаются первых двух мест). Красный цвет в позиции явного предпочтения свидетельствовал об активной направленности на познание жизни и деятельности, о силе волевых усилий, энергичности. Обратная картина наблюдалась при распределении черного цвета: больные наркоманией ставили черный цвет в позицию «++». Это свидетельствовало о весьма негативном состоянии, ощущении враждебности окружающих, желании отгородиться от среды, негативизме, агрессивно-деструктивной импульсивности.

В группе больных наркоманией и контрольной группе различие между выборками заключается в том, что у больных наркоманией красный цвет находился в отвергаемой позиции, респонденты же контрольной группы ставили красный цвет на первые три места. В группе больных наркоманией предпочтение отдавался черному цвету (в этой группе он стоял на первом месте), а в контрольной группе черный цвет находился в позиции антипатии.

Далее, чтобы получить усредненный выбор распределения цветов в каждой группе, мы перевели ранговую шкалу в шкалу интервалов. При этом мы пользовались следующим допущением: различия между соседними рангами равны единице. Таким образом, частоту выбора цвета, находящегося на первом месте, мы умножали на 8, находящегося на втором месте — на 7, находящегося на третьем месте — на 6 и т. д. Затем полученные значения мы сложили. В результате были получены суммы, отражающие усредненное распределение частот. Перевод из ранговой шкалы в интервальную имел достаточно условный характер.

Характеристиками контрольной группы стали: оптимнеточность, эмоциональная устойчивость, легкое вживание в разные социальные роли, потребность нравиться окружающим, зависимость от средовых воздействий, поиски признания и стремления сопричастности в межличностном взаимодействии. Склонность к плодотворному сотрудничеству без притязаний на лидирующую позицию. Умение сглаживать конфликты, сдерживать собственные непосредственные реакции. Хороший самоконтроль при достаточной активности, потребность распоряжаться своей судьбой. В то время, как у больных наркоманией на первой и второй позициях присутствовал один из основных цветов. Однако в целом состояние характеризовалось напряженностью, типичным было ощущение враждебности окружающих, уязвимое самолюбие, выраженный контроль в сфере чувственности приводил к изоляции. Отмечалась потребность в необычных приключениях, волнующих событиях. Помимо этого как характерные отмечены эгоцентризм и стремление к независимости, с одной стороны, а с другой — зависимость от окружения, стремление добиться признания, восхищения и связанное с этим понимание необходимости контролировать себя и свои эмоциональные проявления. Индивидуальные варианты этой общей характеристики, как показывали результаты исследования, различны.

Патопсихология и психосемантика аддиктивного поведения

593

Для выполнения поставленных задач в эксперименте использовался СМОЛ (адаптированный и модифицированный вариант Миннессотского многопрофильного опросника личности (MMPI), т. к. он позволяет обнаружить «личностные особенности и проблемы человека» (Собчик, 2000).

Для выполнения поставленных задач в эксперименте использовался СМОЛ (адаптированный и модифицированный вариант Миннессотского многопрофильного опросника личности (MMPI), т. к. он позволяет обнаружить «личностные особенности и проблемы человека» (Собчик, 2000).

Контрольная группа испытуемых отличалась низкими показателями (35Т), что указывало на эгоцентризм, неконформность установок, грубоватую и жесткую манеру поведения, циничный взгляд на жизненные явления. Но, несмотря на идентичные характерологические черты женщин и мужчин контрольной группы, в результате анализа профиля были обнаружены различия среди испытуемых женщин и мужчин: мужчины продемонстрировали меньший уровень напряженности, большую степень психологического комфорта, тенденцию к отрицанию психологической конфликтности. Они также проявляли большую искренность. Результаты корреляционного анализа показали, что у здоровых лиц женского пола взаимосвязаны 4-я, 7-я, 8-я, 6-я, 2-я шкалы.

Анализ мужского профиля больных наркоманией позволил обнаружить преимущественно астенический тип реагирования с чертами шизоидности. Он характеризовался следующими чертами: растерянностью, страхами, явлениями дереализации, расстройствами сознания, замкнутостью, своеобразием суждений, непредсказуемостью и возможной непонятностью высказываний, изобретательностью, сниженным уровнем побуждений. Изучение профиля показало снижение эмоционального аспекта, уровня побуждений и общительности на фоне тревожных реакций. Показатели восьмой шкалы выявили у испытуемых данной группы нестандартность мышления и необычность переживаний, недостаточную способность к интуитивному пониманию причин поведения окружающих. При этом проявлялась аффилиативная потребность (пик по второй шкале — 60Т), никогда полностью не удовлетворяемая из-за неспособности ее оценить и адекватно воспринять. По показателям 6-й шкалы в поведении испытуемых отмечены черты недостаточной гибкости, неспособность отказаться от своей точки зрения, изменить концепцию, сочетающиеся с недостаточной волевой саморегуляцией. Показатели 3-й шкалы указали на такое свойство, как недостаточная спонтанность в социальных контактах. Умеренно выраженная 8-я шкала отразила ощущение разобщенности с миром и окружающими в мужской группе больных наркоманией. Значимо взаимосвязанными оказались все шкалы, исключение составила шкала достоверности.

Женщины, больные наркоманией, обнаружили смешанный тип реагирования с выраженными чертами шизоидности, снижением эмоционального фона, уровня побуждений и общительности. Умеренно повышенная 4-я шкала (70Т) и выраженная 8-я (75Т) выявили у испытуемых рассматриваемой группы черты нонконформизма, противопоставления своих субъективных установок, взглядов и суждений окружающим, жесткость и эгоцентричность мнений. Так как межличностные связи в данной группе испытуемых затруднены, нарушалась социальная адаптация, возрастали сложности усвоения социальной нормы, повышалась вероятность недоразумений. Проблемность повседневных контактов приводила к большему увеличению изоляции, усилению ощущения внутренней напряженности. На фоне амбивалентности в отношениях с окружающими проявлялись симбиотические тенденции. Недостаточность социальных контактов привела к беспокойству по поводу принадлежности и значимости своей личности, что стало основой для аутического фантазирования и формирования аффективно насыщенных идей. Показатели 8-й шкалы обнаружили защитный механизм, проявлявшийся при трансформации тревоги: интеллектуальная переработка, уход в мир мечты и фантазии. Повышенная восьмая шкала в профиле женщин, больных наркоманией, отразила обособленно-созерцательную личностную позицию, склонность к раздумьям, превалирующую над чув-

594 Нейропсихологические и патопсихологические аспекты аддиктологии

594 Нейропсихологические и патопсихологические аспекты аддиктологии

ствами и действенной активностью, отрыв от реальности и трудности адаптации к обыденным формам жизни. Женская часть группы больных наркоманией характеризовалась нарушением адекватно-эмоционального реагирования, отсутствием естественной эмоциональной окраски в поведении, утратой способности к интуитивному пониманию окружающих. Пик профиля по 7-й шкале в рассматриваемой группе отразил высокую чувствительность к средовым воздействиям, повышенную чуткость к опасности, пессимизм, безысходность и ощущение разобщенности с миром окружающих, тревожность.

В результате анализа профилей больных наркоманией были выделены следующие различия между испытуемыми женщинами и мужчинами: женщины проявляли более высокий уровень аутичности, эмоциональной напряженности и астенизации в сочетании с значительно большей импульсивностью и чертами несдержанности, ухудшавшими социальную адаптацию и ввергавшими пациенток в сомнительные контакты. Значимо взаимосвязанными в женской подгруппе оказались шкалы 7-я, 8-я, 1-я и шкала коррекции. Мужскую и женскую группу объединили следующие личностные свойства: смешанный тип реагирования с выраженными чертами шизоидности, снижением эмоционального фона, уровня побуждений и общительности, обособленно-созерцательная личностная позиция, аналитический склад мышления, склонность к раздумьям, превалирующая над чувствами и деятельной активностью.

Изучив профиль данной группы, можно предположить, что испытуемые больные наркоманией испытывали трудности адаптации к обыденным нормам жизни, возможна утрата ими способности к интуитивному пониманию окружающих и проигрыванию их ролей, отмечены также нарушение адекватного эмоционального реагирования, черты эксцентричности, отсутствие естественной эмоциональной окраски в поведении. Затрудненность повседневных контактов неизбежно приводила к еще большему увеличению изоляции, к ощущению внутренней напряженности.

В связи с затруднением межличностных связей в данной группе испытуемых нарушалась социальная адаптация, возрастали трудности усвоения социальной нормы, повышалась вероятность недоразумений, проявлялась неприспособленность к тем или иным условиям.

Больные наркоманией в большей степени, чем остальные, склонны к проявлениям стеничности, протестным реакциям, нонконформизму, импульсивности и суицидальным проявлениям. У них ярче выражен комплекс «неудачника» и характерная картина химической зависимости (2^-я шкалы). Однако они демонстрировали существенно большее миролюбие, способность изменить концепцию, гибкость поведения.

Для определения индивидуальных качеств испытуемых (характера, эмоциональной сферы, особенностей межличностного поведения) был использован тест восьми влечений Сонди. В основе теста— принцип связи выбора портретов и индивидуальных характеристик испытуемых. Назначение методики — выявление направленности испытуемого, возможность проанализировать глубинный характер влечений человека.

Согласно теории влечения Сонди, факторы влечений — это ведущие жизненные радикалы. Каждый из восьми факторов влечений обусловил определенный набор характеристических черт, позволяющий понять типологическую принадлежность испытуемого: h — сексуальная недифференцированность; s — садизм; е — эпилептоидные тенденции; hy — истерические проявления; к—кататонные проявления; р — паранойяльные тенденции^— депрессивно-меланхолические черты; m — маниакальные проявления.

В результате качественного и количественного анализа было выявлено, что 21 % испытуемых контрольной группы и 21,4% больных наркоманией обнаружили тенденции к самопожертвованию, персональной любви, подверженность внешнему влиянию, жела-

Патопсихология и психосемантика адликтивного поведения

595

ние нравиться (h+). Относительный спад деструктивных наклонностей, контроль над агрессивными проявлениями был обнаружен у испытуемых контрольной группы (11,4%). Сочетание h+SO, составляющих вектор социальных влечений, указало на выраженную потребность в глубокой привязанности. Спад агрессивных установок, вплоть до полной пассивности, наблюдался у некоторых больных наркоманией (7,1%). Эти испытуемые характерологически отличались сентиментальностью, высокой чувствительностью к средовым воздействиям, нерешительностью. Ведущим мотивом было избегание неуспеха, стремление найти нишу и защиту в виде более сильной доброжелательной личности. Оказалось, что стиль общения характеризовался у испытуемых этих групп кажущейся конформностью и зависимостью при бесконфликтной тяге к независимости, стремлении уйти в мир идеальных отношений.

ние нравиться (h+). Относительный спад деструктивных наклонностей, контроль над агрессивными проявлениями был обнаружен у испытуемых контрольной группы (11,4%). Сочетание h+SO, составляющих вектор социальных влечений, указало на выраженную потребность в глубокой привязанности. Спад агрессивных установок, вплоть до полной пассивности, наблюдался у некоторых больных наркоманией (7,1%). Эти испытуемые характерологически отличались сентиментальностью, высокой чувствительностью к средовым воздействиям, нерешительностью. Ведущим мотивом было избегание неуспеха, стремление найти нишу и защиту в виде более сильной доброжелательной личности. Оказалось, что стиль общения характеризовался у испытуемых этих групп кажущейся конформностью и зависимостью при бесконфликтной тяге к независимости, стремлении уйти в мир идеальных отношений.

По фактору S (суть этого фактора — в потребности к разрушению и саморазрушению, в садизме-мазохизме): 3,5% здоровых лиц и 10% больных наркоманией продемонстрировали пассивно-мазохистические тенденции (S-), моральный мазохизм, проявлявшийся в самоуничижении и самоотвержении. Реакцию (S-!; S) суицидальных тенденций показали 7% испытуемых больных наркоманией.

Эмоциональную экзальтированность, желание демонстрировать свою совестливость, порядочность, добродушие обнаружила значительная часть испытуемых (e+hy-).

По моральному фактору (hy) часть группы больных наркоманией обнаружила повышенную тревожность (е-пу-), другая — продемонстрировала прилив аффектов. 7% наркозависимых и 9% здоровых лиц показали среднюю позитивную реакцию (hy+), свидетельствующую о склонности выставлять себя напоказ, о демонстративности, истерии, «мании величия», эксгибиционизме.

Сочетание факторов (к-р+) наблюдалось у больных наркоманией (10%) и здоровых лиц составило портрет социально адаптированной личности с развитым самоконтролем. Болезненная деформация влечений наблюдалась по вектору Sch у наркозависимых (10%), что отражалось в выраженной деструкции, утрате доверия к близким людям, негативизме, вытеснении из сознания истинных влечений и параметре «склонности к алкоголизму и наркомании».

К классу «латентных параноиков» (р-) были отнесены 7% здоровых лиц и 15% больных наркоманией, стремящихся вырваться из «параноидного вихря» (по Сонди) с помощью защитных механизмов по типу истерических проявлений. К классу «грезящих наяву» с отчуждением собственного «Я» были отнесены 10% больных наркоманией, собственные действия которых временами могли казаться им чужими.

Отмечались ипохондрия, депрессивные переживания, фобические и навязчивые явления, демонстративные суицидальные попытки — характерные особенности испытуемых, продемонстрировавших данную реакцию (к-!).

У 21,4% испытуемых больных наркоманией в амбиэквальных и разряженных реакциях по фактору к преобладала положительная реакция при р-, выявляющая аутистиче-ски импульсивное, детски незрелое «Я» с эгоистическими, эгоцентрическими, нарцис-сическими склонностями. Инерция и перемены, прилипание и поиск, алчность и расточительство, консерватизм и свободомыслие, страсть к собирательству и щедрость — все эти антитезы, по мнению Сонди, отражены в факторе d. «Этот фактор то делает человека счастливым, то влекомым к смерти».

По фактору d= (именно этот фактор был выбран 9% больных наркоманией) обследованные характеризовались стремлением держаться за старое и былое, застреванием в бесцельном консерватизме. Реакция d - отразила личностные особенности: 1) инфантилизм в сфере межличностных контактов; 2) неспособность перестроиться на другой тип деятельности.

596

Нейропсихологические и патопсихологические аспекты аддиктологии

К классу «вечно покинутых» (т-) были отнесены 10,7% обследованных. По фактору m эти респонденты обнаружили признак несчастливой связи, несущей характер навязчивости, неустойчивости в поисках прочного контакта, отсутствия доверия. 25,7% наркозависимых и 15% испытуемых контрольной группы показали реакцию т+!, что позволило отнести их к классу «судорожно-привязывающихся». «Для всех представителей этого класса характерно стремление к чему-либо привязаться. Сознание утраченного идеала делает их неспособными к обретению своего объекта, нет чувства меры в их гедонических увлечениях, но при внешней яркости их жизни внутренне он опустошены»).

К классу «вечно покинутых» (т-) были отнесены 10,7% обследованных. По фактору m эти респонденты обнаружили признак несчастливой связи, несущей характер навязчивости, неустойчивости в поисках прочного контакта, отсутствия доверия. 25,7% наркозависимых и 15% испытуемых контрольной группы показали реакцию т+!, что позволило отнести их к классу «судорожно-привязывающихся». «Для всех представителей этого класса характерно стремление к чему-либо привязаться. Сознание утраченного идеала делает их неспособными к обретению своего объекта, нет чувства меры в их гедонических увлечениях, но при внешней яркости их жизни внутренне он опустошены»).

Представителями класса «непризнанных гениев» (р+) стали 8% больных наркоманией и 5% здоровых лиц, у них присутствовало ощущение собственной гениальности, жажда власти.

По вектору С значительная часть здоровых лиц (28%) и 15% больных наркоманией проявили себя как открытые, коммуникабельные люди, с удовольствием идущие на контакт. Характерными оказались: тенденция к сотрудничеству, активная сопричастность групповым интересам, потребность в самореализации, в выражении индивидуальности, что определяло самостоятельность, независимость; настойчивость в достижении цели и в то же время стремление потакать своим слабостям; поверхностность в контактах с окружающими. Личностная структура: неустойчивая мотивация, эмоциональная мобильность, экстравертированность, гибкость и общительность в контактах с окружающими; художественное наглядно-образное восприятие, реакция на стресс — эмоционально-яркая со склонностью к страхам; механизм защиты — психосоматический или по типу вытеснения.

На основе приведенного выше анализа был определен профиль склонностей, отражающий личностные особенности и болезненные симптомы при деформации влечений. У испытуемых контрольной группы были выделены следующие преобладающие тенденции: активность, предприимчивость (s+), склонность к самопожертвованию (h-s-), оптимистичность (d+), демонстративность и тщеславие (hy+), развитый самоконтроль, социальная адаптированность, общительность, этическая проблема борьбы между добром и злом как базисная наклонность.

Больные наркоманией выявили следующие тенденции: обращенность в мир внутренних переживаний, отсутствие тенденции к установлению прочных контактов (d+mO), потребность в глубокой привязанности (инфантилизм в межличностной сфере), аффективные колебания, неадекватна самооценка, «каиновы» тенденции (гнев, ярость, неприязнь, сочетающиеся с демонстративностью).

Характерной особенностью испытуемых генеральной выборки стали трудности в сфере межличностных отношений. Большинство испытуемых и лишь 10% респондентов контрольной группы показали такие особенности поведения, как отчуждение, уединение, избегание реальности, значительная неприступность, желание отойти от конвенционального общества, тенденции отгораживаться от окружения. Большая часть опрошенных продемонстрировала нежелание впускать окружающих внутрь своего «Я», чувство несоответствия, неадекватности и нерешительности в социальных ситуациях. У наркозависимых было выражено стремление уйти в мир идеальных отношений, в мир фантазий. Большинству испытуемых была свойственна попытка замаскировать желание быть одиноким, сочетавшаяся с поверхностным дружелюбием. Все испытуемые показали повышенную озабоченность вопросами самоуважения и преувеличение собственной значимости.

Другой признак, выделенный нами по результатам теста Сонди и объединивший испытуемых, — это ярко выраженные защитные тенденции, охрана внутреннего мира,

Патопсихология и психосемантика аддиктивного поведения

597

осторожность, мнительность, скрытность поведения (в некоторых отдельных случаях наблюдалась болезненная деформация влечений — чувство деперсонализации, агрессивность; последняя, высвобождаясь из-под контроля сознания, проявлялась вспышками разрушительной враждебности; интроверсия могла трансформироваться в аутич-ность, пассивность — в мазохизм, пессимистичность — в депрессию, сенситивность — в ипохондричность).

осторожность, мнительность, скрытность поведения (в некоторых отдельных случаях наблюдалась болезненная деформация влечений — чувство деперсонализации, агрессивность; последняя, высвобождаясь из-под контроля сознания, проявлялась вспышками разрушительной враждебности; интроверсия могла трансформироваться в аутич-ность, пассивность — в мазохизм, пессимистичность — в депрессию, сенситивность — в ипохондричность).

Тесно соединенной с выявленными защитными тенденциями поведения испытуемых оказалась такая характеристика, как тревога. Она была связана прежде всего со сферой межличностных отношений. Обращал на себя внимание факт присущей многим испытуемым тревоги из-за контроля за своими эмоциями, поведением. Мы предположили, что она соотносится (по данным теста) как с потребностью большего контроля, так и с ощущением чрезмерной импульсивности собственных поступков.

Следует отметить такие характерные для испытуемых качества, как отсутствие уверенности в себе, в своих действиях или убеждениях, робость, чувство малоценности. Экспериментально была доказана типичность акцентуации психопатологических черт, трудности в социальной адаптации, тревожность, мнительность, склонность к преувеличению опасностей и неприятностей, депрессивные переживания, враждебно-агрессивные тенденции, компульсивность.

24.2.5. Патопсихологические аспекты гемблинга

С целью выявления особенностей прогностической и эмоционально-волевой деятельности лиц, подверженных гемблингу, нами (В. Д. Менделевич, И. В. Гаврикова) было проведено экспериментально-психологическое исследование. В исследовательской работе были выдвинуты две гипотезы: 1) у лиц с девиантным поведением в форме гемблинга прогностическая и эмоционально-волевая деятельность отличается от прогностической и эмоционально-волевой деятельности гемблинг-независимых личностей; 2) прогностическая и волевая деятельность гемблеров и наркоманов сходна и не имеет существенных различий.

Исследование включило в себя три выборки. Первая выборка составила 40 человек, имевших сверхценное увлечение азартными играми. Вторая выборка представляла собой контрольную группу из 25 человек, не имевших подобной формы девиации. В третью выборку вошло 28 человек с наркотической зависимостью. В исследовании были использованы следующие методики: тест антиципационной состоятельности (прогностической компетентности) В. Д. Менделевича, тест волевой регуляции Л. О. Пережоги-на, опросник УСК (уровень субъективного контроля Роттера) и тест Кэттелла.

При включении субъектов в основную выборку гемблеров — патологических игроков мы ориентировались на критерии, представленные в МКБ-10. Необходимо отметить, что при формировании выборки не учитывались стадии игровой зависимости (инициальная стадия — стадия выигрышей, стадия социальной дезадаптации — стадия проигрышей и стадия полной декомпенсации — стадия отчаяния). Предположительно, исследованные гемблеры находились на первой стадии, т. к. они не имели субдепрессивного фона настроения в состоянии абстиненции, к тому же другие сферы жизнедеятельности игроков (профессия, семья, друзья и т. д.) не подвергались пока негативным последствиям пристрастия к игре или подвергались, но в малой степени. Хотя можно было говорить и о проблеме скрываемости тяжести своего расстройства, т. к., осознавая патологич-ность собственного поведения, больные старались скрыть от окружающих интенсивность своей вовлеченности в игру. Состав выборки по полу включал 37 лиц мужского и 3 лица женского пола. Возраст гемблеров составил в среднем 26 лет и колебался в диапа-

598

Нейропсихологические и патопсихологические аспекты аддиктологии

зоне от 18 до 39 лет. Длительность расстройства — от 1 года до 10 лет. Что касается социальных характеристик, то в данной группе 29 человек не состояло в браке, 10 состояло и 1 был разведенным. Профессиональный разброс оказался широк (от студента до директора ООО).

зоне от 18 до 39 лет. Длительность расстройства — от 1 года до 10 лет. Что касается социальных характеристик, то в данной группе 29 человек не состояло в браке, 10 состояло и 1 был разведенным. Профессиональный разброс оказался широк (от студента до директора ООО).

Вторую выборку составили 25 человек, не имевших патологической склонности к азартным играм (либо не игравших вообше, либо не возобновлявших игровую деятельность после первичной игры). Тендерный состав включил 21 лицо мужского и 4 лица женского пола. Средний возраст контрольной группы — 23 года. В выборке были представлены лица в возрасте от 18 до 36 лет. По социальным характеристикам выборка включала 15 человек, не состоявших в браке, 1 разведенного и 9 состоявших в браке. Профессиональная принадлежность также была различной. В третью выборку вошли 28 человек, имевших наркотическую зависимость (85% исследуемых — мужского пола, возраст колебался в диапазоне от 16 до 30 лет).

Анализ литературы по проблеме гемблинга показал недостаточное раскрытие роли такого компонента, как прогностическая функция. Известно, что для гемблеров характерны когнитивные ошибки, в связи с этим представлялось интересным выявить, насколько развита у данной группы лиц способность к антиципации (прогнозированию). Прошлый опыт и наличная ситуация дают основание для создания гипотез о предстоящем будущем, причем каждой из них приписывается определенная вероятность. В соответствии с таким прогнозом осуществляется преднастройка-подготовка к действиям в предстоящей ситуации, приводящая с наибольшей вероятностью к достижению некоторой цели. Мы считаем, что гемблеры либо не делают прогнозов относительно последствий игрового поведения, либо делают их некорректно, совершая когнитивные ошибки.

Важным фактором для понимания механизмов формирования гемблинг-зависимо-сти, по нашему мнению, является и волевая регуляция поведения. При теоретическом анализе литературы мы столкнулись с неопределенностью специфики волевой регуляции деятельности лиц с девиацией в форме гемблинга. Мы предполагаем, что какие-то аспекты волевой деятельности гемблеров изменены по сравнению с людьми, не подверженными гемблингу. На выбор теста повлияла многоаспектность волевой регуляции деятельности, предложенная в тесте Л. О. Пережогина, т. к. чем многограннее рассматривается волевая деятельность, тем более объективно и полно может выявиться ее специфика у исследуемых лиц.

Тест волевой регуляции включает в себя семь шкал, призванных оценить наличие или отсутствие расстройства волевой деятельности.

1. Волевые действия (В Д)—для оценки действий, совершаемых без актуально переживаемой потребности в самом действии либо в его результатах, но за которыми стоит решение, направленное на удовлетворение потребности в отдаленном будущем, создание объективных ценностей на пользу общества или отдельных людей, удовлетворение требований коллектива, ближайшего окружения (при отсутствии собственной заинтересованности), подчинение нормам морали, принятым в обществе.

2. Преодоление препятствий (ПП) — для оценки показателя преодоления физических помех, сложности действия, новизны обстановки, т. е. выполнение социально заданных действий, преодоление внутренних состояний (болезнь, усталость), преодоление конкурирующих мотивов и целей.

3. Преодоление конфликта (ПК) — для выявления особенностей преодоления конфликта при выборе из двух и более несовместимых действий, целей, обусловленных разными мотивами и/или приводящих к разным последствиям; предпочтение личным или социальным мотивам, оценка собственно цели и ее возможных последствий.

Патопсихология и психосемантика аддиктивного поведения

599

4.  Преднамеренная регуляция (ПР) — для раскрытия регуляции параметров действия (силы, скорости, темпа); рассматривает торможение неадекватных психических процессов, особенно эмоциональных, организацию психических процессов в соответствии с ходом деятельности, способности оказывать сопротивление рефлекторным действиям.

Преднамеренная регуляция (ПР) — для раскрытия регуляции параметров действия (силы, скорости, темпа); рассматривает торможение неадекватных психических процессов, особенно эмоциональных, организацию психических процессов в соответствии с ходом деятельности, способности оказывать сопротивление рефлекторным действиям.

5. Автоматизм и навязчивости (АН) — для выявления легкости выработки навыков автоматизированных действий с утратой контроля над ними, наличия навязчивых действий, мыслей, которые воспринимаются без отчуждения либо как чуждые личности.

6. Мотивы и влечение (MB) — для выявления переживания первичного, ненаправленного влечения, переживания естественного инстинктивного побуждения.

7. Прогностическая функция (ПФ) — для оценки переживания собственно волевого акта, имеющего осознанную цель и сопровождаемого осознанным представлением о средствах и последствиях достижения цели, осознания свободы воли.

Известно, что в азартной игре люди надеются на «удачу», «фортуну», «счастливый случай». Они уверены, что везение будет на их стороне и выигрыш будет им гарантирован, если они будут ставить на «свой» цвет, на «счастливое» число или придерживаться других ритуальных действий. Вероятно, и в других сферах жизнедеятельности гемблеры делегируют ответственность внешним факторам. Вследствие этого необходимым представлялось введение понятия «локус контроля» — качества, характеризующего склонность человека приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним силам и обстоятельствам или же, напротив, собственным усилиям и способностям.

Ранее в исследованиях было показано, что для лиц с экстернальной локализацией контроля характерна неуверенность в своих способностях, неуравновешенность, стремление откладывать реализацию собственных намерений на неопределенный срок, безответственность, тревожность, подозрительность, агрессивность, конформность. Лица с внутренней, интернальной локализацией контроля, как правило, принимают ответственность за свои поступки на себя. Выявлено, что люди, обладающие внутренней локализацией контроля, — увереннее в себе, последовательнее и настойчивее в достижении поставленной цели, они склонны к самоанализу, уравновешенны, общительны, доброжелательны, независимы и т. д.

Внешняя или внутренняя локализация волевой деятельности, как считает А. В. Петровский (1986), имеет как положительные, так и отрицательные социальные последствия, и является устойчивым качеством личности. Локализация контроля формируется в процессе воспитания.

Для выяснения специфики эмоциональных характеристик волевой деятельности гем-блеров мы сочли необходимым изучить их эмоциональную уравновешенность (стабильность, устойчивость), способность к подавлению собственных желаний ради соблюдения социальных норм, а также внутренний самоконтроль, т. е. способность к торможению импульсов (неадекватных). Для изучения интересующих параметров был выбран тест Кэттелла, с помощью которого определяется степень развития личностных качеств испытуемого по 16 биполярным факторам. Обоснованием для выбора данного теста было то, что, кроме интересовавших нас параметров, он дает многогранную дополнительную информацию об индивидуальности.

Список изученных показателей: 1) общая антиципационная состоятельность (ОАС); 2) личностно-ситуативная составляющая антиципации; 3) пространственная составляющая антиципации; 4) временная составляющая антиципации; 5) волевые действия; 6) преодоление препятствий; 7) преодоление конфликта; 8) преднамеренная регуляция; 9) автоматизм, навязчивости; 10) мотивы, влечения; 11) прогностическая функция.

600 Нейропсихологические и патопсихологические аспекты аддиктологии

600 Нейропсихологические и патопсихологические аспекты аддиктологии

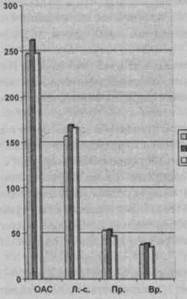

Статистическое сравнение показало достоверное различие по параметру ОАС (1): у гемблеров ОАС ниже, чем у контрольной группы. В выборке наркоманов данный показатель также ниже, чем у контрольной группы с тем же уровнем достоверности. Следовательно, общая способность к прогнозированию у гемблеров развита значительно хуже, чем в контрольной группе. Это дает основания предположить, что данная категория лиц действительно не может реально предвидеть исход игры, просчитать последствия своей игровой деятельности, т. к. способность к антиципации развита недостаточно. Дополнительно можно сказать, что уровень развития данной способности у гемблеров и наркоманов не имеет существенных различий.

Статистическое сравнение показало достоверное различие по параметру ОАС (1): у гемблеров ОАС ниже, чем у контрольной группы. В выборке наркоманов данный показатель также ниже, чем у контрольной группы с тем же уровнем достоверности. Следовательно, общая способность к прогнозированию у гемблеров развита значительно хуже, чем в контрольной группе. Это дает основания предположить, что данная категория лиц действительно не может реально предвидеть исход игры, просчитать последствия своей игровой деятельности, т. к. способность к антиципации развита недостаточно. Дополнительно можно сказать, что уровень развития данной способности у гемблеров и наркоманов не имеет существенных различий.

Достоверное различие обнаружено по показателю «Личностно-ситуативная со ставляющая антиципации» (2): у гемблеров данный параметр ниже, чем в контрольной группе. Это означает, что коммуникативный уровень антиципации менее развит у патологических игроков, чем в контрольной группе. Но при этом было обнаружено достоверное различие между гемблерами и наркоманами по этому параметру: наркоманы имеют более высокие результаты.

По показателю «Пространственная составляющая антиципации» (3) у гемблеров результаты существенно не отличаются от контрольной группы. Но у наркоманов результаты ниже по сравнению с контрольной группой и, соответственно, с патологическими игроками. То есть наркоманы значительно хуже, чем гемблеры, могут предвосхищать движение предметов в пространстве, упреждать их, координировать собственные движения, проявляя моторную ловкость.

По показателю «Временная составляющая антиципации» (4) ситуация приблизительно та же. У наркоманов результаты ниже, чем у контрольной группы, но способность прогнозировать и точно распределять время не имеет существенных различий у гемблеров и наркоманов.

|

|

| гемблеры здоровые наркомань ! |

| Рис. 14. Сравнительные данные по параметрам 1-4 |

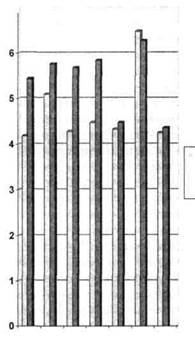

Достоверное различие наблюдается по показателю «Волевые действия» (5): у гемблеров расстройство по этому параметру выражено гораздо ярче, чем в контрольной группе. Пилотажные исследования, проведенные нами ранее, не показали достоверных различий по этому параметру, но при увеличении выборки (с 15 до 40 человек) мы наблюдаем различие. Таким образом, категория лиц, подверженных гемблингу, не может совершить действие (волевое), не испытывая в нем актуальной потребности. Например, действие с целью подавить, затормозить игровой импульс не носит характер заведомо необходимого, а лишь направлено на удовлетворение потребности в отдаленном будущем (сохранить некоторую сумму денег, например), поэтому не может быть реализовано гемблером в силу нарушения волевых функций. Различие по этому показателю наблюдается у наркоманов по сравнению с контрольной груп-

Патопсихология и психосемантика аддиктивного поведения

601

пой. Следовательно, поведение гемблеров и наркоманов в этом аспекте также не демонстрирует существенных различий.

пой. Следовательно, поведение гемблеров и наркоманов в этом аспекте также не демонстрирует существенных различий.