Группа методов т. н. биохимической антиабстинентной терапевтической интер венции, среди средств которой гормоны, пептиды, аминокислоты занимают важное место (Балашов, 2004).

1. Группа методов детоксикационной терапии, куда входят: 1) метаболиты, способные химически обезвреживать ПАВ или их токсические метаболиты (прямые инак-тиваторы и лигандирующие вещества как антидоты ПАВ); 2) вещества, опосредованно ускоряющие выведение ПАВ и их токсические производные — индукторы окислительных ферментов и антиоксиданты; мембраностабилизирующие средства.

2. Группа методов противорецидивной терапии, куда включены: 1) метаболитные средства, обладающие нейромедиаторной активностью и способные «снимать напряжение» голодных нейрорецепторов в условиях дефицита или истощения депо эндогенных субстратов; 2) средства-модуляторы и модификаторы общей резистентности; 3) антиоксиданты и мембраностабилизаторы.

Таблица 7 Применение средств метаболитной и ферментной биокоррекции в наркологии

ЦЕЛЬ —ЛЕЧЕНИЕ

Средства биохимической антиабстинентной терапевтической интервенции

Средства биохимической антиабстинентной терапевтической интервенции

Средства авер-сивной терапии

Средства деток-сикации и отрезвления

Вещества, стимулирующие ГАМКергическую нейропередачу (аминокислоты глутаминовой группы: ГАМК. глутамин, аспарагин и аспарагиновая кислота).

Возбуждающие аминокислоты (регулируют пептидергические структуры мозга, изменяют в нужную сторону, оптимизируют активность НАерги-ческих рецепторов). Нейропептиды (субстанция Р, вазопрессин, окситоцин)

Грибы-копринусы («зонтики» в простонародье).

Фиточаи (на основе чабреца, зверобоя).

Препараты флавоноидов, каприм (на основе вытяжки из виноградной лозы)

Унитиол (универсальный лиганд SH-ловушка: связывает радикалы, перок-сиды). Вега-плюс.

Антигистаминные средства из натуральных источников (устраняют эффекты гистаминовой интоксикации: головную боль, вегетативные и аллерги-

250

Алкоголизм (алкогольная зависимость и алкогольная болезнь)

Окончание табл. 7

| ческие реакции, сердечные дизритмии, желудочно-кишечный дискомфорт и др.). Медихронал (повышает уровень НА в гипоталамусе и среднем мозге, снижает уровень серотонина в гипоталамусе, т. е. оптимизирует баланс биогенных аминов). Дельтаран (средство на основе пептида сна, повышает общую резистентность организма, в т. ч. толерантность к алкоголю) | |

| ЦЕЛЬ — ПРОФИЛАКТИКА | |

| Средства имму-но-коррекции и повышения общей резистентности | Эпсорин. Дельтаран (средство на основе пептида сна. повышает общую резистентность организма, в т. ч. толерантность к алкоголю) |

| Средства, снижающие органоток-сичность (протекторы органо-патологии) | Липоевая кислота, препарат Берлитион (обладает мембранопротекторными свойствами, оптимизирует реакции адаптивного роста тканей). Рибоксин (энергообменный регулятор синтеза АТФ). Селен (снижает нейротоксичность ПАВ). Церулоплазмин (эффективен в профилактике алкогольного поражения сердца). Преднизолон (эффективен при лечении поражений печени) |

| Средства поддерживающей терапии (улучшающие длительность и качество ремиссионного периода) | Низкомолекулярные регуляторы (оптимизаторы) гомеостаза: глицин, ли-монтар. Витамины С, Е, группы В (действуют как мембранопротекторы. кофакторы ферментов). Обогащенная белками диета (поставщик субстратов нейрорецепторов. устраняет «метаболитный голод» и потребностное напряжение). Субстраты метаботропных рецепторов — ГАМК. аспарагиновая кислота, глицин, таурин (снимая «голод» рецепторов, предотвращают рецидив) |

Способы немедикаментозной биологической терапии включают преимущественно пероральное и инфузионное введение твердых композитных смесей и жидких препаратов. Практикуются и нетривиальные пути биокоррекции. В частности, есть сообщения об использовании методов локального введения нейроактивных аминокислот в различные участки головного мозга как альтернатива методам разрушения определенных структур ЦНС. Так, в состоянии абстиненции возрастает высвобождение глутамата и аспартата во многих структурах мозга. Поэтому оправдано использование метода сво еобразных фармакологических «зондов» для рецепторов, задействованных в формировании синдромов абстиненции, толерантности, влечения, например, для метабот ропных глутаматныхрецепторов. Так, глицин представляет собой типичный субстрат глициновых метаботропных рецепторов.

Кроме того, выявлена антиабстинентная активность у веществ, усиливающих ГАМК-ергическую нейропередачу. Так, например, 1,4-бензодиазепины, имидазо-бензодиазе-пинмидазолам, ГАМК-позитивные средства (фенибут, депакин, мусцимол) активируют ГАМК-передачу, воздействуя на различные участки комплекса «ГАМК-бензодиазепин-хлорный канал».

Экспериментально показано, что медиаторной активностью в синапсах обладают:

• аминокислоты глутаминовой группы действуют как нейромедиаторы и модуляторы, энергообеспечители, детоксиканты: глутаминовая кислота; аспарагиновая и Н-ацетиласпарагиновая кислоты; ГАМК; глутамин;

Подходы к метаболитной и энзимной терапии в наркологии

251

• ароматические аминокислоты — источники катехоламиновых нейромедиато-ров: тирозин (предшественник ДОФА и дофамина с участием ферментов; тирозин-3-гидроксилазы и ДОФА-декарбоксилазы); триптофан (предшественник серотонина с участием триптофан-5-гидроксилазы); гистидин (предшественник синтеза гистамина с участием специфической и неспецифической декарбоксилаз);

• серосодержащие аминокислоты: таурин (слабый Р-адренергический агонист, активирует высвобождение норадреналина, повышает синтез дофамина, подавляет захват и освобождение Са 1+ синаптосомами мозга);

• монокарбоновые аминокислоты: глицин функционирует как ингибиторный медиатор, главным образом в спинном мозге; предшественник этаноламина и эндогенного этанола; синтезируется в мозге из глюкозы и серина с участием оксиметилтрансферазы;

• пептиды выполняют регуляторную роль, участвуя в синаптической и дистантной передаче нервных импульсов, выступают как модуляторы других медиаторов; обеспечивают психосоматические взаимодействия (Ашмарин, 1999): опиоидные пептиды; хо-лецистокинин; ангиотензин; брадикинин; окситоцин; тиролиберин; кортиколиберин; бомбезин; ангиотензин; вазопрессин; субстанция Р; соматостатин; люлиберин; нейро-пептид Y и другие;

• пуриновые нукпеотиды: АТФ — медиатор в синапсах вегетативных нервов гладких мышц, функционирует через Са1+-каналы; аденозин—тормозящий нейромодулятор, действует через метаботропные рецепторы, опосредованно через К+- и Са1+-ионные каналы.

Помимо собственной нейромедиаторной активности самих аминокислот, известна также их опосредующая роль в поддержании функционального состояния (тонуса) звеньев вегетативной нервной системы. Так, уровень ароматической аминокислоты триптофана влияет на процессы синтеза серотонина и мелатонина в организме, что, в свою очередь, во многом определяет аффективную симптоматику у алкогользависимых пациентов.

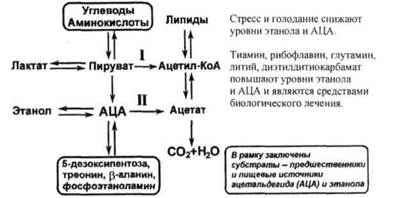

Аминокислоты рассматривают также в качестве источников лактата и пирувата — предшественников эндогенных ацетальдегида и этанола, которые служат альтернативным медикаментозному способом подавления или предотвращения влечения к алкоголю.

|

|

| Рис. 7. Пути (I и II) восполнения и формирования резерва 2-углеродных эквивалентов (по Ю. Островскому) как альтернатива потреблению алкоголя или снятию влечения к алкоголю медикаментозными методами |

Все вышесказанное позволяет заключить, что, вероятно, качественная и количественная адекватность питания, характер используемой пищи по составу белков, углеводов может влиять на интенсивность синтеза и транспорт необходимых аминокислот в мозг и, соответственно, определять психоневрологические расстройства в отдельных клинических состояниях.

252 Алкоголизм (алкогольная зависимость и алкогольная болезнь)

Показано также, что введение липоевой кислоты — эффективное метаболитное средство на всех этапах лечебно-реабилитационного процесса (Дудко, Панченко. Пирожков, 2004). Введение глутамата смягчает симптомы аммонийной комы при функциональной недостаточности печени.

Известно, что витамины (аскорбиновая кислота, группы В) участвуют как кофер-менты в реакциях синтеза нейроактивных аминокислот и метаболитов. Поэтому их адекватная поставка в организм во многом определяет полноценное функционирование отделов нервной системы. Таурин рассматривают как наиважнейший гармонизатор выведенной из равновесия нервной системы. Нетрудно видеть, что все перечисленные методы и средства представляют собой, по сути, разновидность заместительной терапии и малозатратный путь вторичной профилактики. Фармацевтические формы биологически активных добавок и композитных смесей, потенциально эффективных при алкогольной и других видах химической зависимости, приведены в таблице. Необходимо добавить также, что многие из вышеперечисленных метаболитных и энзимных средств рекомендованы как эффективные лечебные и протекторные препараты органопатоло-гических осложнений при химической зависимости.

11.15.3. Ограничения применения метаболитной и энзимной терапии

Воплощение в практику метаболитной и ферментной диеты неоднозначно просто и требует строго дифференцированного подхода и в плане индивидуального подбора биокорректоров, и в плане их дозировки. Какие предупредительные мотивы и ограничения известны на сегодня? Некоторые из них приведены ниже.

Обоснование дифференцированного применения метаболитной терапии и биокоррекции:

I. Особенности биохимической конституции:

I) ацетиляторный тип (скорость окислительного метаболизма); 2) метаболическая и функциональная толерантность к алкоголю (активность АДГ, АльДГ, ГГТ); 3) биоритмологическая организация (сбой или отсутствие у наркозависимых индивидуальной фенотипической категоризации: спринтеры—стайеры, ритмоводители—ритмоведомые, совы—жаворонки и нарушенный внутренний контроль индивидуального «чувства времени». Это обусловливает нарушение фармакокинетики, сбой функционирования т. н. метаболических часов и неспособность фазовой синхронизации при доставке биокорректора к цели).

II. Нарушение эндогенной биорегуляции поддержания субстратного баланса «депо—антидепо» и системы «метаболитных качелей» в конкретный момент времени.

III. Существование принципа гомеопатической доктрины, подразумевающего возможность высокой токсичности даже физиологических субстратов-метаболитов (например, дофамина, гистамина, гамма-оксибутирата и др.).

ГУ Существование принципа функциональной архитектоники (компартментализа-ции депо аминокислот), которая изменяется у людей, зависимых от ПАВ, из-за нарушения барьерных, транспортных и рецепторных функций биологических мембран.

V Измененная реактивность у зависимых от ПАВ (вследствие нарушения питания, всасывания, свойств константности биохимических систем и других. См. пункт I. Например, отмечено, что кишечник алкогользависимого НЕ СПОСОВЕН усваивать пищевые источники фолатов, тиамина и втгамина В,.

Подходы к метаболитной и энзимной терапии в наркологии

253

VI. Способность некоторых метаболитов, компонентов биодобавок образовывать высокотоксичные и иммунореактивные комплексы с низкомолекулярными соединениями.

Важно: все перечисленные выше обоснования (I—VI) связаны между собой причинно-следственными взаимоотношениями, игнорировать которые нельзя.

Во-первых, известно, что толерантность к алкоголю, как и, вероятно, к другим ПАВ. определяется соотношением активности участвующих в метаболических превращениях ПАВ ферментных систем: в первую очередь — алкоголь- и альдегиддегидрогеназ. мик-росомальной этанолокисляющей системы с цитохромом Р-450, а также каталазы, гамма-глутамилтрансферазы и других. Во-вторых, соответственно конституциональным типам (т. н. быстрым или медленным ацетиляторам, спринтерам и стайерам) в норме существует несколько вариантов сочетаний функциональных мощностей этих ферментных систем, что необходимо учитывать и у наркозависимых пациентов. Индивиды —быстрые и медленные ацетиляторы — различаются по скорости метаболизма ПАВ и продолжительности их эффектов, например, по длительности наркотического обезболивающего эффекта, времени сна. А лица с дефицитарной или ригидной формой фермента ГГГ характеризуются низкой толерантностью к алкоголю ибыстропрогредиентным алкоголизмом с тяжелой и многообразной органопатологией, а также — повышенной аллергической готовностью. Поскольку существенный вклад в избирательную органопатоло-гию при алкоголизме обеспечивается функциональной мощностью полифункциональной ферментной системы ГГТ, небезынтересен перечень средств медикаментозной терапии и факторов среды, модулирующих ее активность. В-третьих, известно о биоритмологическом режиме работы «метаболитных клеточных часов», который в норме поддерживается функцией не одного, а целого содружества ферментов и, следовательно, нарушается у больных с зависимостями. С этим невозможно не считаться при назначении энзимо- и метаболитной терапии. В-четвертых, надо принимать во внимание, что избыточные концентрации физиологических метаболитов (дофамина, гистамина) высокотоксичны. Токсичность показана и для других нейроактивных метаболитов: глутами-на, глицина. Известна также зависимость нейро- и психоэффективности последнего от состояния гипер- или гипокортизолизма алкогользависимых пациентов. То есть на фоне гипер- или гипофункционального состояния надпочечников у разных пациентов одна и та же доза глицина может вызывать в двух крайних случаях прямо противоположный (тормозящий, успокаивающий или возбуждающий до агрессивности и провоцирующий алкогольную мотивацию) эффект. Следовательно, применяя модификаторы обмена биогенных аминов, необходимо рассчитывать на сохранные регуляторные механизмы поддержания гомеостаза и эндоэкологического баланса. В-пятых, следует принимать во внимание компартментализацию аминокислот в зонах головного мозга, а также специфичность транспортных систем, что определяет, по выражению И. П. Ашмарина с соавт. (2004), принцип «химических адресатов» в технологиях метаболитной терапии. Понятно, что у больных с алкогольной энцефалопатией наверняка нарушены процессы компартментализации и сама архитектоника депо и рецепторного аппарата, отчего может исказиться или вовсе не состояться ожидаемый эффект энзимотерапии.

Таким образом нам представляется, что существование временных и пространственных особенностей передачи сигналов в нейромедиаторных постсинаптических эффектах и функционировании системы «химических адресов» в организме выдвигает ряд очень важных требований и ограничений в вопросе использования метаболитных смесей и биологически активных добавок к пище (БАД). БАД (или композит) не могут утилизироваться организмом со 100-процентной эффективностью, действовать сразу и непосредственно на органы-мишени, они должны быть «узнаваемы» и пройти иммуноло-

254 Алкоголизм (алкогольная зависимость и алкогольная болезнь)

гическую «таможню». В то же время понятно, что у большинства наркозависимых больных с сопутствующими функциональными нарушениями печени и почек, других внутренних органов и защитных систем организма «таможенный контроль» снижен или отсутствует. Для прогнозирования эффективности лечения необходимо предусматривать целостность регуляции, осуществляемой гормонами, секретирующихся в кровь, спинномозговую или межклеточную жидкость и циркулируют в них, модулируют состояние клеток-мишеней, на которые направлена энзимная терапия.

|

|

Галоперидол ТАД

Антиконвульсанты Оральные контрацептивы

Нестероидные противовоспалительные средства

Антиритмики, антикоагулянты

Г ГГТ Ноксирон

Дексаметазон

Эстрадиол

Мембранотропные и мембраностабилизирующие средства

Цитостатики: актиномицин D, циклогексимид

Глюкокортикоиды

Инсулин

Г ГГТ Антигипертензивные средства

а-метилдофа Резерпин-азатиоприн

Примечание. ТАД — трициклические антидепрессанты; f 4- —двухфазное действие (сначала

повышает Т. а затем снижает 4 активность ГГТ) оказывает цитостатик и иммуномодулятор

азатиоприн.

Избыточное углеводное питание и жиры снижают, а высокобелковая диета — способствует

повышению акгивности ГГТ.

Рис. 8. Влияние некоторых лекарственных препаратов и особенностей питания на активность гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в крови

11.15.4. Концепция рационального питания и метаболитная терапия

Биохимики и биофизики подчеркивают, что как сложный метаболизм клетки может быть упрощен и сведен к интегральным моделям, так и молекулярный патогенез алкоголизма, любой другой патологии, может быть упрощен, сведен к интегральным формулам. Эти формулы возможно составить для самоорганизующейся системы организма человека, т. к. вся его регуляторная деятельность построена на контроле за движением и распределением интегральных метаболитных потоков.

В науке о питании давно существует идея и разрабатывается концепция рациональ ного питания с учетом феномена адаптивного роста клеток, тканей и органов. Значительная роль в потребностях организма принадлежит регулирующим системам, способ-

Подходы к метаболитной и энзимной терапии в наркологии 255

ным получать, накапливать, перерабатывать и направлять информацию для регулирования адаптивного роста. Предполагается наличие взаимосвязи питания и регулирующих систем, получающих информацию о точках депо и направлениях метаболического потока, и существование интегративных показателей метаболического статуса организма — т. н. метаболитов с интегрирующей ролью и класса биомопекуп-переносчжов инфор мации. То есть допускается возможность некоего дискриминантного образа жизни и питания с доминирующей ролью в алгоритме последнего основных компонентов регуляции гомеостаза, поддержания метаболического статуса организма и его адаптивности. При этом подчеркивается, что адаптивный рост тканей нуждается в избирательной информации о метаболитах с интегральной ролью в организме. В этой структурно-функциональной цепи именно ферментам может принадлежать ведущая роль. Поэтому и сами ферменты, как информаторы, медиаторы и модуляторы ферментов (витамины и микроэлементы с коферментной ролью) могут быть целенаправленно использованы в лечебно-реабилитационной наркологической практике.

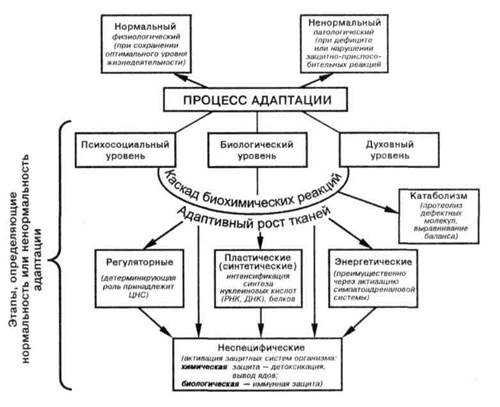

Примечание. Разделение специфического и неспецифического механизмов весьма условно — они почти всегда протекают сочетание Принципиальная регуляция тех и других одинакова и сводится к оптимальному функционированию с учетом потока информации от факторов воздействия.

Рис. 9. Общие пути и механизмы адаптации

256

Алкоголизм (алкогольная зависимость и алкогольная болезнь)

Примечание. Практически все методы рефлексотерапии, а также метаболитная, энзимотерапия и даже психотерапия действуют на перечисленные выше биохимические и биофизические пути и механизмы адаптации.

Рис. 10. Система контроля чистоты внутренней среды

Интегративность, интегративная роль метаболитов, интегральная информация. В настоящее время требуется содержательная расшифровка этих понятий в прикладном (лечебно-диагностическом) аспекте. Откуда и какую информацию получают регулирующие питание системы организма? Только ли от продуктов питания, плодов и растений? Или и от других источников информационно-волновой природы, способных влиять на системы регуляции гомеостаза изнутри и извне? Что заключают в себе понятия «метабо-литный голод», «метаболические болезни», «метаболитная терапия»? Концепции «молекулярных болезней», «энергетических болезней» существовали уже в 1960-е гг. Известно даже понятие «уход за метаболизмом». «Расшифровка» смысла этих терминов и механизмов позволила бы разработать, с одной стороны, математическую модель питания как потребностного поведения организма и с другой — алгоритм коррекции нарушенного питания и управления им, в том числе выправления алкогольного наркомани-ческого гомеостаза и снятия (или погашения) потребностной доминанты — влечения к алкоголю. Вероятно, ошибочная диета может сделать человека алкоголиком: это экспериментально доказано на крысах. Например, известно, что высокий уровень рафинированных углеводов на фоне дефицита витаминов, минеральных солей и белков могут индуцировать тягу к спиртному.

В работах А. А. Артемчука показано, что дисбаланс минеральных компонентов сопровождает алкогольную болезнь и особенно обостряется в периоды предрецидивов и после запоев. Американские диетологи даже рекомендуют противоалкогольную дие ту, что не лишено оснований, учитывая накопленный экспериментальный и практический опыт в области изучения обменных нарушений при хронической алкогольной интоксикации, в медицинской генетике и медицинской энзимологии. Особенности питания, обеспечивающие индукцию метаболитной тяги к спиртному и усугубляющие эффекты алкогольной интоксикации, таковы: богатая рафинированными углеводами диета на фоне дефицита белков и минеральных солей (один из возможных механизмов — снижение уровня тиамина и активности транскетолазы, вызываемые глюкозой);

Подходы к метаболитной и энзимной терапии в наркологии

257

дефицит селена повышает нейротоксические эффекты алкоголя и других психоактивных веществ; ацетачьдегид, ацетат ингибируют транспорт тиамина с участием Na,K-АТФазы и синтез пиридоксаль 5-фосфата; гамма-оксибутират как нейроактивный субстрат и метаболит очень опасен, т. к. может вызывать кому с остановкой дыхания и летальным исходом, гипотермию; /3-аланин.

Необходимо подчеркнуть, что энзимотерапия и метаболитная терапия входят в т. н. базисную терапию наркологических заболеваний. Базисная терапия в основном пред-стаагсена методами и средствами, направленными на повышение качества жизни и оптимизацию (восстановление) саногенетических механизмов и естественных процессов саморегуляции организма больного, поэтому имеет решающее влияние на этапах ремиссии и реабилитации. Особенное значение метаболитная и энзимная терапия приобретают в случаях коморбидно отягощенной алкогольной или наркотической зависимости соматическими и неврологическими заболеваниями и осложнениями. Показано, что своевременное назначение необходимых (что выявляется путем клинико-лабораторного исследования по паттернам диагностических и прогностических показателей) метаболитов в виде композитных смесей в составе комплексного лечения больных алкоголизмом ускоряет редукцию большинства клинических симптомов заболевания, повышает адаптационный потенциал и качество ремиссии наркозависимых по сравнению с лечением только традиционными методами патогенетической терапии (Артемчук, 2002-2005). Особую ценность применение комплексной метаболитной терапии имеет у больных с тяжелым коморбидным сопровождением и в состояниях декомпенсации, когда традиционная детоксикационная терапия и медикаментозная интервенция не только малоэффективны, но иногда и противопоказаны из-за нарушения фармакокинетики, развития феноменов синергизма, летального синтеза и парадоксальности эффектов.

Исходя из основополагающих принципов неотложной помощи в наркологии ферменты и метаболиты могут применяться с целью уменьшения вреда. В число приемов такого применения входят: детоксикация путем ферментативного ускорения выведения ядов и метаболитов; восстановление гомеостаза; лечение (снятия симптомов и синдромов) и предупреждение осложнений интоксикации ПАВ.

В качестве теоретической основы для прикладной энзимотерапии перспективна разработка следующих направлений: ферменты и метаболиты в детоксикации при острых и хронических отравлениях ПАВ; ферментная и метаболитная регуляция толерантности; ферментная и метаболитная регуляция влечения; ферменты и метаболиты в поддерживающей и противорецидивной терапии наркозависимостей; ферментная и метаболитная терапия и профилактика соматоневрологических осложнений наркотизации; аминокислоты в качестве метаболитной терапии (купирования) синдромов влечения и отмены.

11.15.5. Примеры практического применения метаболитной и энзимной терапии в наркологии

В качестве практического примера можно привести ранее описанное нами эффективное использование терапевтических доз гистамина(1,0 мл 0,1% внутрикожно, ежедневно в течение трех дней) в качестве противорецидивного средства у больных с алкогольной зависимостью.

Недавно полученные данные (Кржечковская, Желтухина, Небольсин, 2003) об антиаллергических свойствах гамма-глутамилгистамина в опытах на морских свинках и мышах подтверждают предполагаемое нами ранее участие фермента гамма-глутамил-

9 Зак. .1806

258

Алкоголизм (алкогольная зависимость и алкогольная болезнь)

трансферазы крови и тканей в гистаминообезвреживающей функции организма и в обеспечении индивидуальной толерантности к алкоголю путем дезактивации высвобождающегося при алкогольных эксцессах гистамина. Эти работы открывают новые возможности энзимной терапии, во-первых, острых отравлений (алкогольной, гистамино-вой интоксикации) как у зависимых от алкоголя, так и у не злоупотребляющих алкоголем лиц и, во-вторых, в управлении толерантностью у алкогользависимых больных с целью провокации у них аверсивных реакций на прием алкоголя и разрушения потребностной алкогольной доминанты.

Существует достаточно много примеров успешного использования природных источников (грибов, морепродуктов, лекарственных трав и растений) и приготовленных на их основе БАД в условно-рефлекторной аверсионной терапии алкоголизма. Изучением механизма их антитоксического и противорецидивного эффектов интенсивно занимается лаборатория токсикологии национального научного центра наркологии и Институт здоровья в Москве (Нужный с соавт., 2002-2004).

Так, одним из путей частичной реализации энзимотерапии алкогольной зависимости можно рассматривать действующее начало грибов-копринусов — коприн, который гидролизуется в организме с образованием 1-аминоциклопропанола, мощного ингибитора АльДГ и обусловливает дисульфирам-подобную реакцию на прием этилового алкоголя (Нужный, Ефремов, Рожанец, 2002). Показана также способность экстракта гребней винограда (препарат Вега-плюс) изменять фармакокинетику и фармакотокси-кологию алкоголя. Действующее начало экстракта — флавоноиды, обладающие антиок-сидантной активностью. Клинико-токсикологическая картина эффектов этого препарата проявляется в снижении скорости элиминации алкоголя и усилении его опьяняющего действия наряду с ослаблением выраженности алкогольных постинтоксикационных расстройств (похмелья) и алкогольных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы (Нужный, Пометов, Ковалева и др., 2002).

Чрезвычайный интерес с точки зрения возможной модуляции ферментов метаболизма алкоголя в организме человека представляет изучение механизмов некоторых видов фитотерапии алкоголизма (с помощью приготовленных по народным рецептам тимьяна, чабреца, копытня, баранца, корня солодки) с эффектом выработки эмоционально-негативной реакции на алкоголь. БАД отечественного и импортного производства (такие, как Алкогал, Алкостоп, Вега-плюс и другие) представляют собой наглядный пример сложных метаболитных и лекарственных растительных смесей, обладающих отрезвляющим и органопротекторными свойствами при алкогольной интоксикации. Эффективный противовирусный иммуномодулятор ЭПСОРИН, приготовленный из натив-ных источников животного происхождения, заслуживает пристального изучения как вероятный адаптоген-энзимный и метаболитный регулятор.

Вопросы ограничения применения, специфичности и неспецифичности в энзимотерапии заслуживают дальнейшего изучения на основе глубокого системного анализа имеющихся практических наработок, теоретических обоснований и экспериментальных исследований.

ГЛАВА 12