Глава 7 Этические аспекты аддиктологии

Круг проблем современной медицины, подвергающихся серьезной этической оценке, с каждым годом обнаруживает тенденцию к расширению в связи с внедрением принципиально новых методов исследования, терапии, высоких технологий, а также по причине изменений общественной морали. Однако по-прежнему актуальными для биомедицинской этики остаются вопросы трансплантологии, генетики, репродукции, клонирования и манипуляции со стволовыми клетками человека, моральные проблемы «конца жиз> ни» (хосписы и эвтаназия), абортов, этические аспекты психиатрии и оказания помощи больным с ВИЧ/СПИДом.

В рамках биомедицинских и правовых проблем психиатрии во главу угла ставятся вопросы обеспечения прав граждан при оказании психиатрической помощи, конфиденциальности, стигматизации и дискриминации пациентов. Наркология, фактически являясь неотъемлемой частью психиатрии, до настоящего времени не подвергалась столь же пристальному вниманию биомедэтики, как психиатрия. Видимо, это было связано с нерешенностью вопроса об отношении к больным алкоголизмом и наркоманией как к| пациентам в полном смысле этого понятия. Для многих специалистов больной наркоманией не был тождественен, к примеру, больному шизофренией. Вследствие чего биоме-1 дицинская этика на практике обходила острые этико-правовые проблемы наркологии стороной (особенно это касается российской наркологии). Отмечались попытки игнорировать распространение действующих в психиатрии правовых и этических норм на наркологию.

.В связи с этим российская,наркология фактически исповедовала (и продолжает исповедовать) репрессивную немедицинскую стратегию в оказании помощи пациентам, которую трудно сравнить даже с психиатрической. Один из наиболее ярких примеров — практиковавшаяся долгие годы и имеющая широкую поддержку сегодня принудитель-1 ная терапия больных алкоголизмом и наркоманией в условиях т. н. лечебно-трудовых 3 профилакториев (ЛТП), куда пациент направлялся на деле не на лечение, а на «исправле-1 ние от вредной привычки и аморального (паразитического) образа жизни». Чиновниками от российской наркологии, а также рядом практикующих наркологов выдвигалось предложение о том, что «не следует избавлять наркоманов от т. н. ломок, поскольку тем самым снижается их социальная опасность», т. е. исповедовалась тактика мучений в назидание. Предлагалось рассматривать наркозависимость как психическое расстройство психотического уровня, что позволяло бы применять 29 статью Закона РФ «О психиатрической помощи...» и недобровольно госпитализировать наркологического пациента в стационар.

Круг этических аспектов современной российской наркологии, под давлением общественности и правозащитных организаций отменившей практику принудительного лечения более десяти лет назад, значительно расширился в условиях появления проблемы опийной наркомании. Сегодня в этой области можно отметить следующие острые вопросы биомедицинской этики и медицинского права: I) проблема реализации прин-

Этические аспекты аддиктологии

121

иипа «информированного согласия»; 2) существование принципа «одномоментного отказа от употребления психоактивных веществ» как условия для включения пациента в лечебно-реабилитационные программы (в том числе проблема предоставления АРВ-терапии ВИЧ-инфицированным потребителям инъекционных наркотиков); 3) существование принципа «оплаченной анонимности» при терапии наркологических заболеваний; 4) проблема применения научно необоснованных методик (например, стереоток-сических операций на мозге, «поркотерапии»), методик, основанных на формировании у пациента мифологического мышления и иррационального страха (посредством т. н. «кодирования»); 5) неоморалистский подход; 6) запрет на т. н. «заместительную поддерживающую терапию». Последняя из перечисленных проблем является составной частью иных. Вследствие всего вышеизложенного представляется целесообразным анализ всех имеющих этических проблем наркологии.

Проблема реализации принципа «информированного согласия» заключается в том, что больной с алкогольной или наркотической зависимостью в процессе оказания ему медицинской наркологической помощи либо не получает всего объема информации, необходимого ему для осознанного и ответственного принятия решения о выборе терапии, либо получает ее в искаженном виде. В первую очередь это относится к практике т. н. «кодирования», когда информированное согласие пациента строится на предоставлении ему врачом ложных данных о сути (механизмах) действия этой методики. Больного ставят в известность о том, что ему будет «введено вещество, блокирующее опиоид-ные рецепторы», или «будет изменена деятельность его головного мозга, которая снимет тягу к психоактивному веществу», или произойдет «кодирование на дозу», или «разрушится подсознательный образ болезни». Реализация информированного согласия в подобных случаях заключается в том, что пациент подписывает документ, подтверждающий согласие, что в случае добровольного нарушения им режима и принятия дозы спиртного (наркотика) его здоровье может подвергнуться серьезному риску ухудшения вплоть до летального исхода. Ученые обосновывают данную методику психотерапевтическим эффектом, который достигается за счет формируемого у пациента страха перед употреблением ПАВ. На деле пациенту ничто не угрожает, и следовательно, он сознательно вводится специалистом в заблуждение. По этическим соображениям и вследствие ненаучности данная методика запрещена мировым наркологическим сообществом. Один из основополагающих терапевтических принципов российской наркологии — принцип «отказа от употребления ПАВ». Суть его сводится к тому, что перед пациентом ставится условие, выполнение которого напрямую влияет на объем предлагаемой ему официальной медициной помощи и является решающим фактором для госпитализации в стационар и включения пациента в реабилитационные программы. Это условие — самостоятельный отказ от употребления любых психоактивных веществ до назначения лечения. Этическая сторона вопроса заключается в том, насколько обоснованным может считаться требование врача к пациенту избавиться от симптома (патологического влечения к ПАВ) до начала терапии. Можно предполагать, что это условие диктуется позицией врачей-наркологов, рассматривающих влечение к ПАВ в качестве «вредной Ривычки» или «нравственного изъяна», от которого можно избавиться усилием воли, ибо подобным образом они отсекают от терапии «неперспективных пациентов», отли-ающихся отсутствием или недостаточностью мотивации лечиться. Возникает парадокс: сли пациент способен самостоятельно преодолеть патологическое влечение к наркотику или алкоголю, то какова дальнейшая роль врача? Ни в одной иной медицинской специальности не существует подобного требования к больным. К примеру, условие, постав-еНное перед больным шизофренией перед его госпитализацией — предварительно из-

122

Этические аспекты аддиктологии

бавиться «своими силами» от бреда воздействия, было бы воспринято в лучшем случае как шутка.

Российская наркология исходит также из принципа-требования одномоментного отказа пациента от употребления ПАВ, не беря в расчет существование иного принципа — поэтапного снижения дозы ПАВ и ступенчатого выхода в ремиссию. Столь ярая категоричность приводит к тому, что пациенты либо отказываются от традиционной наркологической помощи, либо выбирают самостоятельное регулирование этого вопроса путем постепенного снижения дозы наркотика или поиска его заменителей. В случае с опиоидной зависимостью часто в качестве заменителей выступает алкоголь или нелегальные («уличные») наркотики, обладающие меньшей наркогенностью. Можно утверждать, что «принцип отказа от ПАВ» противоречит этическим нормам, рекомендующим «помогать всем больным без различия».

Проблема отказа предоставления АРВ-терапии ВИЧ-инфицированным активным потребителям инъекционных наркотиков по причине нарушениями ими режима отделений (т. е. продолжения употребления ПАВ) в российских условиях приводит к тому, что число пациентов, способных по данным принципам включиться в программы АРВ-терапии, крайне мало. Кроме того, подобная практика снижает приверженность пациентов терапии ВИЧ-инфекции и способствует распространению эпидемии ВИЧ.

Еще одним этическим аспектом современной российской наркологии следует признать проблему т. н. «оплаченной анонимности». В соответствии с действующими инструкциями, больной алкоголизмом или наркоманией, изъявляющий желание лечиться анонимно, без оформления наркологического учета, обязан оплачивать терапию, которая могла бы быть ему предоставлена бесплатно в случае отказа от анонимности. Этическая сторона вопроса заключается в том, можно ли считать соответствующей принципам биомедицинской этики взаимосвязь анонимности терапии с ее оплатой.

Несомненно, выходящими за рамки как норм биоэтики, так и медицинского права следует признать практику наркологической помощи, построенную на оказании физического (болевого) воздействия на пациента, чем бы она ни обосновывалась. Предложенная новосибирскими учеными из НИИ гигиены и НИИ терапии СО РАМН «поркоте-рапия» построена именно по таким принципам. Она включает в себя «порку розгами по ягодичной области, несколькими сериями ударов по 5 раз, всего до 60 ударов на одну процедуру». Авторы обосновывают «прогрессивную методику» тем, что «поркотера-пия как болевое воздействие вызывает активацию эндорфиновых рецепторов, выброс эндорфинов по окончании процедуры в ответ на болевое воздействие».

Одним из наиболее острых и спорных в этическом отношении вопросов современной российской наркологии является вопрос о запрете т. н. заместительной поддерживающей терапии. Заместительная терапия — это назначение больным с опиоидной зависимостью (героиновой наркоманией) в медицинских учреждениях под врачебным контролем обоснованных их психическим состоянием строго определенных доз препаратов, являющихся агонистами опиоидов (аналогами наркотических веществ из той же фармакологической группы). Цели этого вида лечения — нормализация психического (наркологического) состояния пациента, этиопатогенетически обоснованное купирование патологического влечения к наркотику, снижение риска передозировки и летального исхода, снижение или полное прекращение употребления нелегальных («уличных») наркотиков, снижение криминальной активности пациента, связанной с необходимостью получения средств на приобретение наркотика, а также профилактика ВИЧ путем формирования приверженности к лечению. Причиной отбора в программы заместительной терапии служит многократная безуспешность предыдущих попыток пациента вылечиться от опи-

Этические аспекты аддиктологии

123

оидной зависимости, наличие у него коморбидной патологии (в первую очередь ВИЧ-инфекции), возраст старше 18-21 года, а также добровольность и информированное согласие. К наиболее часто применяемым при заместительной терапии относятся мета-дон и бупренорфин.

Заместительная поддерживающая терапия может рассматриваться в ее различных аспектах: медицинском, правовом, общественном, экономическом и этическом. Основополагающим для медицинского аспекта является научная обоснованность данного вида терапии, что не вызывает никаких возражений и подтверждено большим количеством научных исследований. В рамках правового аспекта проблемными становятся законодательная регламентация процедур заместительной терапии, соответствие норм, регламентирующих, с одной стороны, оборот наркотических средств, с другой — оказания наркологической помощи. В России проблема неконгруэнтности законодательства в данном контексте привела к возникновению противостояния между наркологическим сообществом и Федеральной службой по контролю над оборотом наркотиков, когда цели деятельности перечисленных сторон оказались противоположными. Общественный аспект данной проблемы базируется на понятиях опасности/безопасности для общества внедрения и существования заместительной поддерживающей терапии, а также понятия выгоды/целесообразности. Он может смыкаться с экономическим аспектом, рассматривающим эту методику как экономически выгодную, если сравнить стоимость участия в такой программе с лечением традиционными способами (стационарно, амбу-латорно, в реабилитационных центрах), а также со средствами, необходимыми для содержание в местах лишения свободы лиц в связи с криминальным поведением, обусловленным наркопотреблением.

Особое место занимает этический аспект применения заместительной поддерживающей терапии. Часто именно он ставится во главу угла при дискуссии о необходимости запрета этой методики, именно его используют противники в споре (по данным социологического исследования (Менделевич, 2004), пятая часть респондентов и четвертая часть врачей-наркологов отказывают заместительной терапии в праве на существование по причине ее «безнравственности»). Суть дискуссии на эту тему в том, что считать моральным, а что признать аморальным. По мнению противников заместительной поддерживающей терапии, существует ряд кардинальных этических проблем, ставящих ее вне рамок морали. Во-первых, это относится к этической оценке «отказа от лечения болезни (наркомании), понимая, что она продолжается». Во-вторых, к этической допустимости «предлагать человеку один наркотик для того, чтобы он отказался от других и стал менее опасен для окружающих». В-третьих, к тезису, что «идеология программ «снижения вреда» (в том числе заместительной терапии) заявляет «более уважительное» отношение к наркопотребителям/наркоманам, чем любой медицинский подход».

Следует отметить, что многие выдвигаемые против заместительной терапии аргументы базируются на неверном представлении о сути данной методики. Так, цель излечения от наркомании (т. е. полного восстановления здоровья и отказа от употребления наркотиков) путем заместительной терапии не является основополагающей, поскольку она рассматривается сторонниками этого вида терапии как утопическая для большинства пациентов с опиоидной зависимостью (что подтверждено множеством исследований и здравым смыслом). Декларируется, что опиоидная зависимость — это хроническое заболевание и что цель заместительной терапии — «помощь пациентам в прекращении употребления всех ПАВ... или, как минимум, значительное снижение частоты употребления и количества потребляемых ПАВ, и/или отказ от внутривенного употребления». То есть фактически ставятся две цели: цель-максимум и цель-минимум. И, если

124 Этические аспекты аддиктологин

недостижима одна, то пытаются достичь другой. Следовательно, аргумент, обличающий неэтичность применения заместительной терапии («отказ от лечения болезни (наркомании) при понимании, что она продолжается»), ошибочен, т. к. заместительная терапия не является отказом от лечения. Она может быть отнесена к группе паллиативной терапии. А в части случаев, когда пациенту предлагается постепенный (а не одномоментный) отказ от употребления опиоидов, и лечением в собственном смысле этого слова. С нашей точки зрения, за рамки этики выходит как раз отказ от подобной помощи. Одно из основных требований биомедицинской этики — помогать всем больным без различия. Существование же в российской наркологии принципа полного «отказа от ПАВ» при реально низкой, в силу болезни, достижимости этого нарушает данное этическое положение. Пациенту в условиях отсутствия в арсенале врача заместительной терапии фактически отказывается в лечении (щадящем купировании абстиненции, улучшении «качества жизни» и пр.). Парадоксальна ссылка противников заместительной терапии при обосновании ее неэтичности на то, что «те больные, с которыми врач имеет дело, участвуя в программах заместительной терапии, в действительности продолжают болеть, и этот врач не предлагает им той помощи, которую он мог бы оказать, проводя лечение наркомании». Если встать на такую позицию, то вся паллиативная помощь должна быть осуждена с этических (вернее, псевдоэтических) позиций.

Упрек в заместительной терапии в неэтичности потому, что аморально «предлагать человеку один наркотик для того, чтобы он отказался от других и стал менее опасен для окружающих»,также несостоятелен. Замещение наркотика, добываемого пациентом криминальным путем, легальным лекарственным средством (пусть и содержащим наркотическое вещество) — лишь одна из целей подобной терапии, далеко не единственная. Помимо этого, существуют и такие гуманные цели, как улучшение «качества жизни» пациента, снижение риска передозировок, суицидального поведения и летальных исходов. Перечисленные цели, несомненно, первостепенны при выборе врачом заместительной терапии не могут рассматриваться как выходящие за рамки биомедицинской этики.

Удивительна и парадоксальна попытка признать заместительную терапию неэтичной по причине того, что в ее рамках «заявляется более уважительное отношение к пациентам, чем при любом ином медицинском подходе». Возникает вопрос: разве можно считать избыток врачебного гуманизма (если такое вообще возможно) аморальным? К тому же непонятно в таком случае, почему врачи иных специальностей (как считают противники заместительной терапии) не проявляют такого же уважительного отношения к своим пациентам. Может быть, проблема не в отношении к пациентам наркологического профиля, которое тогда можно признать эталонным, а в традиционном отношении к больному во всех иных областях медицины?

Известно, что в настоящее время в мире около 1 млн пациентов проходят заместительную поддерживающую терапию. В Европейском союзе отмечается тенденция увеличения числа таких больных с 73 400 в 1993 г. до 450 000 в 2004 г. То есть, за одиннадцать лет доступность терапии этого вида увеличилась более чем в 6 раз. С течением времени | и накоплением опыта изменяются модели заместительной поддерживающей терапии с учетом стремления врачей создать для пациентов более щадящие режимы. Одна из причин расширения в мировой наркологии бупренорфиновых программ — не разочарование в метадоновых проектах, а попытка избежать необходимости «привязывания» пациента к лечебных центрам, отмена практики ежедневного посещения врача. Другая современная тенденция — расширение круга специалистов, которым предоставляется возможность назначать препараты для заместительной поддерживающей терапии, за счет привлечения врачей общей практики.

Этические аспекты аддиктологии

125

К странам, наиболее активно в последние годы внедряющим этот вид лечения, относятся Иран и Китай. По официальным данным Министерств здравоохранения этих государств, внедривших программы в 2003 г., рост числа пациентов, получающих заместительную поддерживающую терапию, составляет от 500 до 1000%. К 2008 г. (по тем же данным) предполагается увеличение числа пациентов в Китае до 350 000, в Иране — до 150000.

В подавляющем большинстве стран бывшего СССР (Литва, Латвия, Эстония, Украина, Кыргызстан, Молдова, Азербайджан) отмечается рост числа пациентов, которым официальная медицина предоставляет возможность получения заместительной поддерживающей терапии. В других странах бывшего СССР (Белоруссия, Грузия, Армения, Узбекистан) уже имеются правовые возможности и приняты законодательные акты, позволяющие внедрить данные программы. В настоящее время в этих странах проводятся пилотные исследования с целью определить место и роль заместительной поддерживающей терапии в системе наркологической помощи.

Учитывая тревожную тенденцию к неуклонному росту заболеваемости ВИЧ/СПИДом, Всемирная организация здравоохранения (WHO) в сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) после проведения серий исследований и анализа эффективности заместительной терапии, на основании десятков рандомизированных экспериментов в 2003 г. выпустила официальное заявление (позицию). В нем заместительная поддерживающая терапия названа одним из наиболее эффективных способов лечения наркомании и профилактики ВИЧ/СПИДа. В 2005 г. метадон и бупренорфин были включены в «Список основных лекарственных средств» ВОЗ, куда входят «... препараты, которые требуются для обеспечения минимального стандарта охраны здоровья во всех странах...» и которые должны быть «...доступны постоянно, в адекватном количестве и по ценам, которые может позволить общество...».

Как известно, в Российской Федерации заместительная терапия запрещена законом и вследствие этого не применяется («запрещено лечение наркомании наркотическими средствами и психотропными веществами, включенными в список II»). Тогда как в подавляющем большинстве стран бывшего СССР имеются законодательные акты, позволяющие ее использовать. Соответствующие законы приняты после распада страны, и их появление (в 1990-х гг.) обосновывалось необходимостью преодоления высокого уровня заболеваемости наркоманией, низкой эффективности традиционных методов лечения и широким распространением среди потребителей инъекционных наркотиков ВИЧ/СПИДа.

Программы заместительной поддерживающей терапии во всех странах включены в систему оказания наркологической помощи больным опиоидной зависимостью в качестве дополнительного способа лечения и ни в одной стране не привели к свертыванию НЬ1Х программ. Однако до настоящего времени за рубежом ведется дискуссия о том, к часто и в каких случаях следует прибегать к их помощи, должно ли быть ограничение времени пребывания в данных программах, какие дозы препаратов считать допустима. Споры в медицинской среде этих стран об этической стороне заместительной Одерживающей терапии давно прекращены.

С этических позиций отсутствие заместительной терапии в РФ ставит российских

Центов в особое (ущербное) положение. Они не могут получить всего объема помо-

' к°торый они получили бы, если бы оказались в другой стране мира. Этически необо-

ан и фактически дискриминационен доминирующий в российской наркологии прин-

«отказа от ПАВ», не позволяющий большей части больных (до 70%) получить квали-

ЧИрованную научно обоснованную помощь (в виде заместительной терапии).

126

Этические аспекты аддиктологии

Заместительную поддерживающую терапию опиоидной зависимости (героиновой наркомании) можно рассматривать как одну из наиболее этически оправданных и гуманных методик. А ее запрет — как нарушение принципов биомедицинской этики и медицинского права.

Таким образом, рассматривая заместительную поддерживающую терапию как частный вопрос наркологии и исходя из базовых принципов биомедицинской этики — автономности, справедливости, принципа «Не навреди», — можно утверждать, что биомедицинская этика не должна уклоняться от анализа и оценки реальной наркологической теории и практики. Следует учесть тот факт, что, являясь частью психиатрии, наркология на деле исповедует иные принципы и другие этические положения, основывающиеся на «амбивалентном» отношении к наркологически больному (с алкоголизмом или наркоманией), отличном от отношения к больному шизофренией, неврозом или с умственной отсталостью. Все вышеперечисленное диктует необходимость активизировать дискуссию в медицинских кругах и выработать новые положения биомедицинской этики и медицинского права в условиях специфики и особенностей современной ситуации в наркологии.

Наличие «особых этических условий существования» российской наркологии и отношения к больным наркоманией можно объяснить появлением специфичного для постперестроечного периода РФ неоморализма (по терминологии П. Мейлахса). С точки зрения ряда авторов, ситуацию в сфере отношения к потребителям наркотиков (в том числе к больным людям) можно охарактеризовать как моральную панику, что и способствовало появлению неоморализма. Центральной моральной границей в дискурсе неоморализма, на взгляд Мейлахса, является граница, регулирующая отношения в публичном пространстве, т. е. определяющая, «что дозволено в публичном пространстве, а чего там быть не должно. Главная стратегия неоморалистов — это охранная стратегия публичного пространства».

Таким образом, можно предполагать, что особое отношение медицинского сообщества к проблемам наркологии (наркомании, в частности) обусловлено сформировавшейся стратегией гражданственности и подавления стратегии биомедицинского этики с понятиями гуманизма, справедливости и блага для больного. Именно это должно стать предметом обсуждения и анализа в профессиональном сообществе.

ГЛАВА 8

ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

АДДИКТОЛОГИИ

8.1. Психобиология психической зависимости

При размышлении о различных видах зависимости, встречающихся в практической работе (зависимость от психоактивных веществ, компьютерных игр и развлечений, лидера, ритуала, различных субъектов и объектов, вплоть до проблемы индуцированной зависимости в системах религиозных сект, а также особых зависимых личностях), неизбежно встает вопрос о единой биологической базе любой зависимости. Если она существует, то, согласно биологии поведения (этологии) и биологии социального поведения (социобиологии), она может быть описана типологически, могут быть определены ее нейрохимические, психологические, генетические основы, и она подлежит рассмотрению в процессе эволюции (филогенетической, исторической, онтогенетической) (Самохвалов, 1994).

В динамике любого процесса зависимости на первом (психопатологическом) этапе можно говорить о внешне субъективно описываемом явлении психической зависимости, который на самом деле эквивалентен психологической зависимости. Психическая зависимость обычно означает: «Я не хочу жить без...», физическая зависимость — «Я не могу жить без...», но обыкновенно в клинике мы встречаем метафору «Я не хочу и не могу жить без...». Тем не менее на начальных этапах работы психиатр или нарколог обыкновенно имеет дело уже с симптомами физической зависимости, после ликвидации которых предполагается, что психическая зависимость может быть модифицирована нейролептически и/или с помощью психотерапии. В широком смысле процесс дезинтоксикации при зависимости направлен как на физические симптомы (медикаментозное воздействие), так и на психические расстройства, когда осуществляется «де-семиотизация» (психотерапевтическое воздействие) пациента, как, например, экстремальная десемиотизация при интервенционной терапии или в случае сепарации индуктора и реципиента при индуцированном бреде. Но теперь составляет проблему не физическая зависимость, которая успешно решается современной реаниматологией, а именно психическая зависимость, т. к. она часто предшествует абстиненции и следует за ее симптомами.

При этом последующая работа с психологической зависимостью становится ключевой на многие месяцы, если не годы; при этом цель видится не в ликвидации зависимости как личностной составляющей пациента, а в его переориентации на другой объект субъект или харизматическое учение. Что же так затрудняет работу с зависимостями вследствие чего лишь в 10-15% случаев удается добиться стойкой ремиссии?

Попытки решения данной проблемы в социальной и семейной психологии, психо анализе, клинической психиатрии были в разной степени успешными. Предполагается

128 Этологические и нейробиологические аспекты аддиктологии •

что в большей части случаев всякая зависимость развивается у особых личностей (дис-социальных, диссоциативных, зависимых и так далее), в особых условиях воспитания и социального окружения, и для нее характерна специфическая психодинамика. Тем не менее постоянно игнорируются факты психобиологии и этологии, в частности свидетельствующие о том, что базой любой зависимости является инстинктивное, генетически детермированное поведение (родительское, комфортное, агрессивное, альтруистическое и т. д.) и оно лишь модифицируется внешними воздействиями, в том числе и психоактивными веществами.

Биологическая база психической зависимости — поведение привязанности и утраты, поэтому она (зависимость) не может быть рассмотрена лишь как индивидуально-личностная. В системе зависимости существует реципиент и индуктор (человек, объект или вещество). Точно такая же диада, как, например, в сексологии, в которой считается немыслимым рассматривать сексуальность вне партнерской связи. Или в детской психиатрии, когда невозможно понять страхи ребенка вне поведения или высказываний его матери. С точки зрения биологии поведения зависимость являет совой ко.ммунша* тивный процесс, в котором специалисты описывают и лечат реципиента, часто не учитывая его неотделимость от индуктора.

Действительно, не только у человека, но и большинства видов животных, по крайней мере млекопитающих, сигнал всегда означает конкретный ответ или определенную вариацию ответов, уклонение от которых рассматривается как патология. Зависимость особи от группы или от другой особи — это основа любого социального поведения и может быть прослежена, начиная с класса насекомых (Дьюсбери, 1981). При этом у общественных насекомых при объединении в союзы присутствует родительская опека без индивидуальных связей (Меннинг, 1982). Групповое поведение у высших организмов также опирается на паттерны родительской заботы, хотя существенную лепту в организацию социального поведения вносят и агрессивные драйвы. Поиск и фиксация тела партнера присутствуют у рыб, хотя их групповое поведение чаще носит оборонительный характер; парное поведение у птиц включает также совместную деятельность и зависимость от партнера, фиксация носит поведенческий характер. У млекопитающих самая тесная связь — это связь между матерью и детенышем, из которой формируются все индивидуальные дружелюбные взаимодействия, в том числе и любовь в гуманистическом понимании. У многих групп млекопитающих, в том числе и приматов, первичное запечатле-ние детеныша у матери носит характер импринтинга: в течение короткого сенситивною периода в результате воздействия окситоцина происходит фиксация строго определенного детеныша, уход и опека за которым осуществляется на протяжении длительного промежутка времени. Человеческие детеныши относятся к т. н. «цепляющимся за родителей» (parent dinger), т. е. могут активно фиксировать мать, но недолго, в отличие от других приматов с густым волосяным покровом (Eibl-Eibesfeldt, 1989).

Этот феномен является биологическим базисом зависимости от любого иного объекта или субъекта, которая может формироваться в процессе онтогенеза. Зависимость на начальных этапах онтогенеза носит всеобъемлющий характер, поскольку в ином случае незрелый младенец не выживает. Но в то же время присутствует и реципрокный объект, т. е. родитель также включен в отношения зависимости и реагирует на каждый стимул, исходящий от ребенка. Более того, отсутствие подобной зависимости у ребенка проявляется как тяжелая депривация вне зависимости от качества ухода, что было детально изучено при исследовании причин задержки психического развития у физически полноценных детей из различнных приютов и детских учреждений (Лангмейер, Матейчск, 1984). Изучение более поздних периодов онтогенеза дает не менее впечатляющие ре-

Нейробиология поведения зависимости

129

зультаты. Было установлено (Kaiser, 1978), что только 5% заключенных имели стабильные детско-родительские отношения, при этом социальная и эмоциональная деприва-ция в детском возрасте приводили к снижению социальности и сенситивности, отсутствию чувства вины и, следовательно, к асоциальности.

Анализу событий раннего детства, и в особенности ранних отношений привязанности, уделяется большое внимание практически в любой психологической теории развития. Так, английский психоаналитик Д. Винникот (2004) развивает концепцию «базисного доверия», формирующегося в первые годы жизни ребенка. Классический психоанализ основной акцент ставит на исследовании первых стадий развития ребенка. Д. Боулби (1980), опираясь первоначально на психоаналитическую теорию развития, исследует поведение привязанности и депривации и приходит к эволюционно-биологическому пониманию природы и функции данных феноменов.

8.2. Нейробиология поведения зависимости

При исследовании импринтинга (неонатальной привязанности) у млекопитающих, в частности у крыс, выяснено, что мозговые структуры, обеспечивающие сенситивный период ольфакторного и соматосенсорного запечатления, следующие: обонятельные ядра (olfactory bulb), гиперфункционирующее норадренергическое голубое пятно (locus coeruleus), поддерживающее соответствующие условия путем высвобождения норад-реналина; и гипофункционирующая миндалина, препятствующая формированию оль-факторной аверсии (Sullivan, 2003). При этом голубое пятно выделяет огромное количество норадреналина в обонятельное ядро во время всего сенситивного периода, к концу которого выделение норэпинефрина резко снижается в результате изменения ауторе-цепторов голубого пятна(Moriceau, Sullivan, 2004). Нейроны голубого пятна реагируют на сенсорные импульсы в следующей хронологической последовательности: ольфак-торные, визуальные и аудиальные (Nakamura. Kimura, Sakaguchi, 1987).

Таким образом, у младенцев есть особая обучающая цепь, обеспечивающая имп-ринтинг без вовлечения структур, ответственных за обучение у взрослых (нефункциони-рующий гиппокамп, миндалина и фронтальная кора), что еще раз доказывает: детский мозг не «незрелая копия» взрослого, а особо функционирующая система, уникально приспособленная для запечатления родителя (Moriceau, Sullivan, 2005). При этом не имеет значения поведение родителя, поскольку одинаково запечатлевается как заботливый, так и жестокий родитель. Отрицательное действие на установление детско-материнской связи наркотизации в родах и назначение детям постнатально барбитуратов и транквилизаторов, соответственно, объясняется угнетением данной нейробиологической системы запечатления и извращением нейромедиаторного базиса.

Нейрохимический субстрат паттернов материнско-детской привязанности обеспечивают окситоцин, вазопрессин, эндогенные опиоиды, катехоламины (Nelson, Panksepp, 1998). Во время сенситивного периода у младенцев отмечается низкий уровень эндогенного кортикостерона и невыраженная реакция на стресс. Это объясняется ограниченным функционированием гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы с незначи-ельной выработкой кортикостероидов. Данный феномен раскрывает суть отсутствия версии на любой стимул во время периода запечатления, утрата пассивного избегания и Условного подавления (Moriceau, Sullivan, 2004). Также выяснено, что эндогенные опи-°иды участвуют в ассоциировании материнского запаха и прикосновения и обеспечива-,0т успокаивающий и аналгезирующий эффект материнского прикосновения (Roth, Sullivan, 2006).

1 зо Этологические и нейробиологические аспекты аддиктологии

Экзогенные опиоиды оказывают ингибирующий эффект на материнское поведение посредством блокирования ^-рецепторов (Mann, Pasternak, Bridges, 1990; Miranda-Paiva, Nasello, Yin, Felicio, 2001). Вазопрессин оказывает стимулирующее влияние на процессы запоминания, усиливает пассивное избегание, приобретенные реакции, а также воздействует на лимбическую систему. В отличие от него окситоцин действует как амнестиче-ский нейропептид. В целом вазопрессин и окситоцин работают как регулирующие пептиды в процессах запоминания (van Wimersma Greidanus, Burbach, Veldhuis, 1986). To есть, при запечатлении детеныша у взрослой особи произвольная память и лимбическая система в целом угнетается, что аналогично младенческой системе запечатления.

Нейроморфологический базис воздействия наркотических веществ (Sadock, Sadock, 2005), вызывающих зависимость (опиоиды, амфетамины, кокаин и в некоторой степени алкоголь и никотин), — это допаминергичесике нейроны вентральной тегментальной области (ventral tegmental area) и их проекции на nucleus accumbens, формирующие «расширенную миндалину». Расширенная миндалина получает импульсы от лимби-ческой коры, гиппокампа, базолатеральной миндалины, среднего мозга, латерального гипоталамуса. Медиальная часть nucleus accumbens особенно важна, т. к. высвобождение допамина, происходящее здесь, обусловливает активирующий эффект кокаина и амфетаминов. Это также относится и к воздействию опиоидов. Опиоиды влияют и непосредственно на опиатные рецепторы nucleus accumbens, даже когда допаминергиче-ские терминали разрушены. Предполагается, что любое позитивное усиление, включая ответ на пищевое вознаграждение и секс, базируется на этом допаминергическом цикле.

Высвобождение допамина из мезолимбических нейронов в норме служит для усиления запоминания событий и паттернов поведения, важных для выживания организма, и заставляет организм обращать усиленное внимание на данные события. При наркотической зависимости это приводит к поиску препарата и зависимости от него.

Исследования активности мозга (ПЭТ, фМРТ) у людей с наркотическими зависимостями (от кокаина, опиоидов и др.) показали, что стимулы, ассоциированные с наркотиком, активируют лимбическую систему, включая переднюю извилину, в то время как индифферентные стимулы такого действия не оказывают. В контрольной группе здоровых людей реакция на оба вида стимулов была минимальна.

Кокаин, как стимулирующий наркотик, действует на нервные окончания серотони-нергических, допаминергических и норадренергических нейронов. Блокируя рецепторы, он препятствует обратному захвату нейротрансмиттеров, повышая их концентрацию в синапсе. Происходит высвобождение глутамата в паралимбической системе, что лежит в основе поведенческих изменений.

Амфетамины также повышают уровень допамина в синапсе, но их основное действие заключается в высвобождении допамина и норэпинефрина из запасающих ячеек в нейроне.

Алкоголь в основном действует посредством ингибирования GABA-ергических ней-ротансмиттеров и уменьшения возбудимости глутаматергических нейротрансмиттеров, что косвенно изменяет высвобождение других нейротрансмиттеров (серотонина, допамина, норепинефрина). Вовлекается также система эндогенных опиатов, что отвечает за эффекты алкоголя, связанные с изменением настроения.

Действие кокаина было изучено на крысах. У крысы со сформированной кокаиновой зависимостью нейроны, опосредующие действие кокаина, имеют больше синапсов, чем у нормальных крыс. То есть кокаин оказал на крыс такое же действие, как обучение. Выходит, человек (или крыса), принимавший наркотик, прошел «обучение», чтобы реагировать на него, и у него сформировались патологические нервные связи. Они делают

филогенез поведения зависимости

131

для него полученный опыт легко восстановимым, потому что нервные связи уже есть. А другие нервные связи, которые бы в норме обеспечивали ему приятные ощущения от полезных для здоровья переживаний, из-за конкурентного формирования оказываются ослабленными. Использование наркотиков, особенно в раннем возрасте, меняет морфологию и анатомию нейронов, структуру коры головного мозга и отклоняет развитие с нормального пути.

Ген DRD4 ассоциирован со стремлением человека к новым впечатлениям. Длинный аллель этого гена с повышенной частотой встречается в семьях больных с наследственной формой алкоголизма, и он соотносится с «модным» детским диагнозом — синдром гиперактивности с нарушением внимания. Дети с таким диагнозом в школах не могут усидеть за партами. Любопытно, что это заболевание эффективно лечится без всяких таблеток на тренажерах с обратной связью. Детям показывают мультфильм на экране компьютера, и мультфильм выглядит резко, когда они внимательны. Внимательность фиксируется с помощью энцефалограмм, и в зависимости от внимательности детей изменяется резкость мультфильма.

8.3. Филогенез поведения зависимости

Большинство животных живут группами или парами, что обеспечивает их выживание. При этом организация сообществ может быть и очень сложной, например у общественных насекомых, и очень простой, фактически в виде просто скоплением особей одного вида около источника пищи, как это происходит у дрозофил, или это модификация среды, делающая ее пригодной для выживания, как скопление дафний в кислой среде (Дьюсбери, 1981). Преимущества жизни в группе определяются естественным отбором: там, где отдельная особь гибнет, группа выживает. Преимущества отдельные особи получают при групповой охране потомства, охоте и защите от хищников, добыче корма и соотнесении скорости размножения с уровнем ресурсов среды (синхронизация размножения в группе). Основа организации — доминирование и территориальность. Коммуникации внутри сообществ включают следующие типы поведения: агонистическое поведение (агрессия), социальное облегчение, подражание, кооперация, конкуренция и аффилиация — стремление быть вместе.

Рассматривая социальность как эволюционное явление, можно отметить, что развитие сообществ происходило от простой идентификации особи своего вида до формирования парных и семейных организаций, где каждая особь идентифицирована индивидуально на основе не только соматосенсорных, но и поведенческих знаков. При этом становление высших форм социальности у позвоночных, в том числе отношений любви, родительской опеки, дружелюбия происходит на основе связи мать—детеныш. Так, появление незрелого потомства у общественных насекомых (например, медоносной пчелы) вызывает ответную реакцию — кормление — у любой особи данного сообщества, но при этом все члены сообщества—дети одной самки. В отсутствие жесткой организации детеныши многих насекомых (например, тараканы, уховертки) первые несколько часов жизни держатся около матери, где находят убежище и пищу.

Позвоночные в целом отличаются большей продолжительностью жизни и хорошо развитой заботой о потомстве. У высокоорганизованных животных, например у африканских слонов, сообщества организованы на основе «семейных единиц», которые образуют семенные группы. Все млекопитающие характеризуются индивидуальными связями мать—детеныш с постоянным обменом коммуникативными сигналами. В заботу о потомстве включается и родитель мужского пола, обеспечивающий территориальную

132

Этологические и нейробиологические аспекты аддиктологии

защиту молодняка. У приматов есть несколько категорий групп: одиночного существования и пары мать—детеныш, моногамные пары взрослых особей с детенышами, одно-самцовые группы с относящимися к ним самками и детенышами, диффузные сообщества с длительно сохраняющимися связями матерей и детенышей. Поведение привязанности сохраняется обычно до начала полового созревания, но у многих видов привязанность к матери может продолжаться всю жизнь (копытные млекопитающие, многие приматы). На протяжении раннего детского периода приматы большую часть времени находятся в непосредственном физическом контакте с матерью. Детеныш стремится к матери ночью и в случае опасности вплоть до подросткового возраста. Важную роль в установлении связи мать—детеныш играет импринтинг — запечатление образа. Импринтинг происходит во время сенситивного периода, когда чувствительность организма к соответствующим стимулам максимальна. У самок млекопитающих импринтинг ассоциирован с родами и связан с выбросом на завершающем этапе окситоцина, он (импринтинг) происходит в течение нескольких минут (часов) после родов. У детенышей поток определенных ольфакторных, визуальных или аудиальных стимулов запускает запечатление материнского образа, происходящее в зависимости от вида в течение первых дней (месяцев) жизни. Этот процесс, необратимый в естественных условиях, и создает базу для дальнейшего развития детско-родительских отношений.

8.4. Типология зависимости

Новорожденные дети поддерживают визуальный контакт с матерью на расстоянии около 30 см. Эта дистанция связана с аккомодацией глаз новорожденных (Eibl-Eibesfeldt, 1989). Отмечается также поисковый автоматизм, рефлекторное схватывание, целый ряд рефлексов, позже расценивающихся как патологические, например рефлекс Моро с подтягиванием конечностей к телу подергивающими движениями, сгибание и скрещивание ног. Младенец способен реализовывать сложное поведение в виде акта сосания с первоначальным поиском соска, обхватыванием его губами и дальнейшем рефлекторным сосанием с координацией сосательных и дыхательных движений. При этом наблюдается сокращение мышц шеи, сгибание конечностей, сжатие рук в кулаки, вытягивание ног. С. Trevarthen (1975) показал, что двухмесячный младенец применяет мимику, вербализацию, жесты, эмоции для общения и развивает достаточно теплые взаимоотношения с матерью, используя при этом звуковые и мимические сигналы. Если эти попытки к коммуникациям не находят поддержки, это приводит к их нарушениям. К 4 месяцам дети, растущие в семье, реагируют на мать особым образом и стараются следовать за ней, как только научатся ползать. К 6 месяцам (наблюдение детей племени ганда) отчетливо отмечается поведение привязанности — радость при контакте, стремление следовать за матерью и горе при разлуке с ней (Боулби, 2003).

При нашем кросс-культуральном исследовании взаимодействия мать—дитя выяснено (Samohvalov, Egorov, Niedner, 1992), что традиционная диалоговая структура взаимодействия мать—ребенок находится поддоминирующим влиянием невербального поведения младенца, причем поведенческий репертуар разных культур больше различается у взрослых, чем у детей.

Исследование было основано на покадровом анализе фильмов из коллекции архива Института этологии человека Общества Макса Планка, записанных в архаических сообществах Тробриандцев (Полинезия), Эйпо (Западная Новая Гвинея), Яномами (джунгли Венесуэлы), Тасадэй (Минданао, Филиппины), Гимба (Намибия, Южная Африка). Фильмы были посвящены взаимодействию детей в возрасте до года с матерями и записыва-

Типология зависимости__________________________________________________ 1^5

лись со скоростью 25 кадров в секунду скрытой камерой. Таким образом была исследована динамика поведения как матери, так и младенца в 30 тысячах кадров. Учитывались мимика, изменения позы, кинематики жеста. Соотношения частот, составляющих поведение в сфере мимики (в том числе взгляд в лицо матери), позе, жесте (в том числе частота прикосновений к матери) у младенцев в различных культурах оказалось одинаковым, но отличалось у матерей из различных культур. При спектральном анализе временных составляющих поведения оказалось, что ритмы невербальных коммуникаций матери с младенцем включают филогенетически древние составляющие, аналогичные некоторым ритмам взаимодействий у высших приматов, и располагаются в диапазоне от 0,3 до 3 поведенческих единиц в секунду. Было показано, что ритм поведения стимулируется и синхронизируется не матерью, а ребенком, мать лишь модифицирует данный ритм. Предполагалось, что данные закономерности имеют нейроэтологическое обоснование, включающее вовлечение зон мозга различной эволюционной глубины, что подтверждается новейшими нейробиологическими исследованиями.

В современном обществе ребенок в течение многих часов днем и ночью лишен физического контакта с матерью, и инициатива установления контакта от ребенка полностью перешла к матери. В результате детеныш человека, в отличие от других приматов, выделяет мать из других объектов раньше, чем способен активно цепляться за нее и двигаться в ее направлении. В дальнейшем выяснилось, что, будучи лишенным тесного телесного контакта с матерью, характерного для архаических сообществ, ребенок чаще прикасается к себе и искусственным объектам (игрушкам). При ранней и стойкой сепарации новые системы привязанности сопровождаются смещением на привычные действия и влечения (онихофагия, трихот илломания). У некоторых детей фиксировался страх перед посторонними, физиологичный для двух-четырехлетнего возраста, возникало избегание прямого взгляда и отсутствовало игровое поведение при «прятании», проявлялись клептоманические эпизоды. Система привязанности оказалась отчетливо связанной с установлением доминирования и иерархии. Дети, сепарированные в возрасте трех и более лет, активно стремились к лидерству, хотя всегда имели замещающие объекты (домашние животные, любимые игрушки). Дети, сепарированные до этого возраста, фиксировались на одном объекте, но не стремились внешне к доминированию. Субмис-сивные дети в игровых группах чаще смотрели на доминанты, но избегали прикосновения к ним, в то же время доминантные дети в специальных учреждениях чаще стремятся к незнакомым взрослым и смотрят на них. Система визуального контакта и продолжительность взгляда на объект привязанности отчетливо отражает психическую зависимость, а избегание взгляда ассоциировано с субмиссивностью. Тем не менее и доминантность, и субмиссивность — характерные признаки нормативной зависимости, в то же время при усилении зависимости они ритуализируются. Доминантные дети стремятся подчинить себе нескольких слабых сверстников, а субмиссивные стремятся найти себе объект, который может их опекать (Самохвалов, 1995). Система тактильных коммуникаций также отчетливо отражает зависимость. Любимый объект обладания не дарится и не оставляется в одиночестве, его носят с собой, берут в постель, прячут или постоянно Демонстрируют окружающим. Обладая сверхценным для субъекта содержанием, он кажется совершенно незначимым другим.

Системы привязанности и зависимости остаются устойчивыми и у взрослых, часто ни позволяют преодолеть стресс утраты. Так, при изучении ритуала похорон Ура, распространенного у хантов (Samokhvalov, Gilburd, 1999), выяснилось, что преодоление реактив-°и депрессии при утрате осуществляется в этой архаической культуре путем изготовле-Ия куклы-копии умершего. Потерявший близкого человека постоянно носит ее с собой.

134

Этологические и нейробиологические аспекты аддиктологии

При нормально протекающих родах, без использования аналгетиков, ребенок и мать практически сразу готовы к установлению контакта. Обнаружилось (Russell et al., 1983), что у матери сразу после рождения есть сенситивная фаза контакта с ребенком: первых 30 минут после рождения для матери достаточно, чтобы помнить запах своего ребенка на протяжении следующих 6 часов. Со стороны матери это визуальный контакт с фиксацией взгляда на лице и глазах ребенка, улыбка, быстрый взгляд на ребенка и в противоположную сторону, тактильный контакт. Младенцы готовы к глазному контакту между 20-й и 30-й минутами жизни. На этот же период приходится пик потребности младенца в сосании. При этом сосание груди вызывает у матери выброс прогестерона и окситоци-на, что приводит к сокращению матки и способствует прекращению маточного кровотечения, вызывает запечатление образа ребенка. Новорожденные смотрели на лицо матери, на сосок груди, скользили взглядом в направлении матери. При разлучении матери с ребенком после родов возможно развитие послеродовой депрессии и тревожных расстройств, привязанность матерей к детям в таких случаях выражена слабее. Все дети рождаются с мимикой и поведением тревожной депрессии, исчезающими в момент контакта с матерью. При депривации контакта с матерью поведение детей меняется — появляются гипомимия, яктация (раскачивание), стереотипное сосание пальца или пустышки (Самохвалов, 1996). Вероятно, гипотеза «переходного объекта», выдвину гая Д. Винникотом, отражает реальное положение депривированных в телесном контакте современных детей, которые вместо манипулирования и фиксирования тела матери вынуждены довольствоваться посторонним объектом или частями своего тела.

8.5. Этологические признаки зависимости от веществ

и их аналоги

При наркоманиях этологически явно выступают знаки депривации: поза подчинения стоя и сидя на корточках с уменьшением размеров тела, руки висят или отведены за спину, ноги часто сплетены, позы сна — лежа на животе, индивидуальное расстояние во время беседы увеличивается. Характерно оживление оральной зоны при наркоманиях, т. е. жевание, сплевывание, оскал, полуоскал, облизывание, полухоботок, при алкоголизме — дрожание уголков рта, выдвигание верхней и нижней губы, зевание, выдвигание нижней челюсти, что имеет регрессивный характер и в норме относится к мимике новорожденных. Часты появления флаша при алкоголизме и горизонтальных морщин наряду с диссоциированной мимикой при наркоманиях, взгляд по сторонам и «за» собеседника. Жестикуляция всей рукой встречается достоверно реже, преобладает — кистью и пальцами, что также относится к регрессивным признакам (Самохвалов, 1994).

Интересные результаты могут быть получены при сопоставлении поведения и функциональной активности мозга нормальных младенцев и новорожденных с «алкогольным синдромом плода», при котором отмечено нарушение координации движений, конвульсии, повышенная активность и возбудимость, негативизм и атональное поведение.

Изучено также невербальное поведение при интоксикационном психозе (Корнетов, Самохвалов, 1990), включающее: вздрагивание, неподвижный взор, периодическую неадекватную смену плача и улыбки, групповой прием психоактивного вещества на корточках или лежа на спине, скрестив ноги, что аналогично отмеченному у детей раннего возраста поведению при депривации привязанности.

В. Я. Губерник(1985)с помощью этологического метода в воскресные дни фиксировал в ресторанах поведение больных алкоголизмом (возраст 25-55 лет), желавших купировать свою абстиненцию за час до разрешенного времени (период «сухого закона»)

Этологические признаки зависимости от веществ и их аналоги

135

продажи спиртного. Он обнаружил у похмеляющихся в большинстве случаев невербальные маркеры депрессии и дисфории, множественные стереотипии, особенно часто в груминге, а также другие регрессивные признаки, близкие микрокататонии. Регрессивные признаки были отчетливо связаны с формированием алкогольной энцефалопатии по комплексу клинических данных. В конце 1980-х гг. В. Я. Губерник обследовал 170 больных алкоголизмом и 210 мужчин, употреблявших спиртное, но без признаков алкоголизма. Больные обследованы клинически, антропометрически и этологически. Он установил, что ведущие клинические паттерны поведения, характерные для различных стадий алкоголизма, меняются в зависимости от конституционального типа.

При изучении переходов сложных форм поведения в период беседы врача и пациента, страдающего алкоголизмом, включающих признаки комфортного поведения, неофобии (избегание контактов), агрессивного поведения, пищевого поведения, груминга, исследовательского поведения, системы манипулирования, внимания и контакта, имитационного поведения, ритуализированных форм поведения, демонстрации подчинения, недифференцированных признаков поведения намерений, оказалось, что специфическим до начала речи врача-психиатра было преобладание поведенческих признаков внимания. В период контакта отмечались признаки подчинения либо агрессии. После прекращения контакта— признаки подчинения. Системы признаков подчинения и доминирования/агрессии исчислялись количественно в единицу времени по частоте элементов данных форм, например пристального взгляда, демонстрации плеча, жевательных движений, сжатия руки в кулак и так далее, на основании данных телеметрии (Самохвалов, 1995).

Структура динамики поведения при шизофрении, депрессиях и у психически здоровых лиц отличалась иной картиной. При этом у психически здоровых лиц консолидации на какой-либо из представленных 12 форм поведения не отмечалось. Фиксация при контакте со значимым объектом на признаках субмиссии/доминантности была характерна и для наркоманов (опийных и канабиоидных), однако у них преобладали в абстиненции признаки агрессии как в период контакта, так и после него, а после выхода из абстиненции — система подчинения на этих двух этапах. Было показано, что основные проблемы болезней зависимости связаны с системами доминирования. Они, в свою очередь, ассоциированы с территориальным и групповым поведением, а также поведением зависимости (родительским), которое и устанавливает в онтогенезе структуру инстинкта доминирования.

О. А. Гильбурд (2000) при изучении семиотики и типологии алкоголизма у славян с позиции этологии и социобиологии пришел к выводу, что в его основе лежит ритуализированный альтруизм, выражающийся в алкоголизации как форме символического «жертвенного» поведения. Система зависимости, в том числе психической, им рассматривается как социобиологическая проблема.

Вся система социальной биологии зависимости от психоактивных веществ типологически сходна с регрессивными инфантильными формами социального поведения. В частности, это относится к высокой тенденции к группированию, характерной для алкоголиков и наркоманов, территориальной фиксации источников зависимости и постоянной потребности маркировки границ группы, преобладании гомосексуальной ориентации, высокой выраженности социального «облегчения» и имитационного поведения. Практически те же особенности социального поведения присутствуют в группах обычных детей и подростков. Психологический словарь, описывающий состояние удовольствия от приема психоактивных веществ, соответствует описанию гедонистических переживаний в моменты оргазма и восходит к переживаниям комфорта при удовлетворении любой психической зависимости.

] 36 Этологические и нейробиологические аспекты аддиктологии

8.6. Психическая зависимость и система межиндивидуальной коммуникации

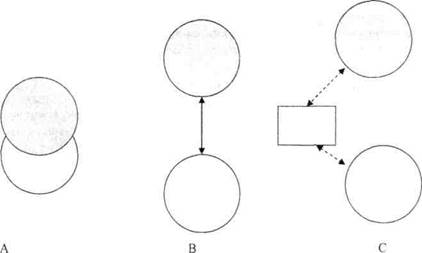

Биология коммуникаций основана на ольфакторном, тактильном, визуальном, ауди-альном каналах, а также на социальных взаимодействиях, связанных с поведением обладания и обмена. Каналы коммуникации связаны между собой, и их анализ поэтому может носить лишь «партитурный», т. е. параллельный, характер. Например, при более тесном телесном (тактильном) контакте усиливается и ольфакторное восприятие, а также степень различимости визуальных элементов поведения. Общий принцип онтогенеза коммуникаций представлен на рисунке.

На этапе А система обмена родителя (матери) и ребенка связана с обменом сигналами на близком расстоянии. В результате естественной сепарации (этап В) после двух лет дистанция коммуникаций увеличивается. И позже, на этапе С, родительский/детский объекты замещаются (переадресовываются) на промежуточный объект. Предполагается, что возможна задержка на каждом из этапов онтогенеза, а также регрессия в результате патологии к более ранним этапы. Исходя из известной гипотезы психического дизонтогенеза В. В. Ковалева (1982), возможна также асинхрония развития, при которой отсутствие той или иной фазы по средовым причинам может привести к искажению последующих фаз. Система ольфакторной связи младенца и матери столь высока, что мать выделяет запах своего младенца среди многих, а он ощущает ее запах на значительном расстоянии, более 4-6 м (Самохвалов, 1996). Системы визуальных и аудиальных сигналов между ними не распознаются мужчинами и нерожавшими женщинами, а тактильный контакт носит непрерывный характер, охватывая значительные зоны тела. Дистаниирование в онтогенезе приводит к замене тактильного контакта глазным, т. е. визуальным, невербальных компонентов речи — вербальными, естественного запаха— искусственным.

Рис. 3. Схематическое изображение онтогенеза системы зависимости

Примечание: А, В, С — этапы онтогенеза привязанности, заштрихованный круг — родитель (индуктор), незаштрихованный круг — ребенок (реципиент), прямоугольник — промежуточный (проективный, переадресованный или смещенный) объект привязанности. Сплошная стрелка — объективная обратная коммуникативная связь, пунктир — символическая связь

Психологическая зависимость и система межиндивидуальной коммуникации 137

Этапы А, В, С предполагают разные территориальные отношения и размеры групп. В ходе онтогенеза все эти показатели увеличиваются.

Смещенный объект, которым может быть другой ребенок или домашнее животное, продолжает биологическую коммуникацию с ребенком. Но неживые объекты, игрушки осуществляют такую коммуникацию символически. В символическом смысле мы говорим, что объект привязанности алкоголика, наркомана к субъекту также осуществляет фактическую обратную связь, т. к. в зависимости от запросов реципиента меняются целые экономические и даже политические системы, ответственные за выпуск психоактивных веществ.

Социальные коммуникации обычно раскрываются в терминах социобиологии и включают: тенденцию к группированию и размер группы, социальное облегчение, территориальное поведение, число и виды коммуникаций, интеграцию поведения, информационный поток, время, посвященное социальному поведению, адаптивность/деза-даптивность, систему плата/выигрыш, филогенетическую инерцию, преадаптацию, экологическое давление, совокупную приспособленность, аллопарентальную заботу о потомстве и эволюционно-стабильные стратегии. Все эти системы изучены при явлениях зависимости лишь на уровне клинических наблюдений, хотя они доступны серьезному математическому анализу.

Так, тенденция к группированию различается при алкоголизме, приеме каннабиса и людомании. Если при приеме каннабиса и алкоголя важны размеры группы — более 2-3 субъектов, то при компьютерной людомании они носят виртуальный характер или вообще несущественны. Социальное облегчение отчетливо заметно по интенсивности еды и питья в больших ресторанах, по скорости принятия решения в «прозрачных» для наблюдателей полицейских участках и receptions, по интенсивности приема стимуляторов и питья в больших дискотеках по сравнению с небольшими дружескими вечеринками. Существующая в культуре тенденция к увеличению предельного размера группы способствует повсеместно и увеличению случаев зависимости от психоактивных веществ. При изучении архаических культур выяснилось, что предельные значения группы (рода) должны быть около 50-70 субъектов. При увеличении размеров группы следует ее распад на несколько групп.

Системы территориального взаимодействия групп с психической зависимостью распространяются как у животных, так и у людей на маркеры зоны территории, ее метки, границы, физиологические функции, оправляемые на территории, плотность популяции. Структуры территорий подростков и их метки (разрушения, граффити) напоминают миграционные треки, эти структуры меняются у подростков с людоманией или употребляющих психоактивные вещества. Как и у детей на игровой территории, у подростков и взрослых на данной территории доминирование устанавливается в строго определенной зоне, именно на ней и возможно максимальное количество конфликтов. Эта зона связана с расстоянием до источника удовлетворения. Например, на игровой площадке — это значимый источник игры, в специальных детских учреждениях — столовая, в компьютерных клубах—-самый новый и мощный компьютер.

Системы плата/выигрыш в социобиологии рассматриваются как ориентированные не столько на самого индивидуума, сколько на популяцию, при этом индивидуум является единицей естественного отбора. Расчеты платы/выигрыша основаны на базисных для популяционной генетической теории понятиях — дифференциальной рождаемости и смертности. Тот факт, что, несмотря на элиминацию «непродуктивных» генов, они продолжают воспроизводиться, обычно объясняют селективной ценностью. В частности. Плата за сепарацию ребенка — возникновение у него симптомов утраты, депрессии.

138 Этологические и нейробиологические аспекты аддиктологии

тревоги. Однако выигрыш заключается в готовности к новым сепарациям в экстремальных условиях, число которых по мере развития культуры и технологий непрерывно возрастает. Действительно, платой за развитие алкоголизма является разрушение конкретного индивидуума, семьи и деструкция социального окружения. Но выигрыш — это увеличение альтруизма близких родственников, возможность для них по-иному построить свое будущее в результате расставания с «неполноценным» объектом. Именно система плата/выигрыш поддерживает в популяции строго определенные соотношения подверженности к конкретным типам зависимости.

Эволюционно-стабильные стратегии включают кооперацию, альтруизм, агрессию и эгоистическое поведение. Их баланс в популяции обеспечивает поддержание стабильности групп. Кооперативная поддержка членов группы построена на принципе эквивалентного обмена, агрессивная стратегия связана с насилием в обладании источником удовлетворения, альтруизм — с отказом ради «своего» (реципрокный альтруизм) или постороннего, эгоистическая стратегия рассчитана на получения благ в основном путем обмана или в расчете на альтруизм окружающих. При любой патологии, в том числе и в результате зависимости, происходит фиксация на какой-либо одной стратегии, но отсутствует гибкая динамика стратегий. Стратегия может фиксироваться уже в раннем онтогенезе в семье. В нормальном онтогенезе динамика стратегий носит обратный характер, т. е. от эгоистического поведения — к кооперативному. Количественно стратегии оценивают по времени, уделяемому социальному поведению и его особенностям. Первоначально стратегии теоретически исследованы на примере модели хищник—жертва. Но затем выяснилось, что границы такой модели должны быть расширены в связи с применением ее к человеку. В частности, система воспитания и поддержки, исходящая от близких и дальних родственников при сепарации, болезни и отвержении ребенка (ал-лопарентальная забота), совокупная приспособленность, исчисляемая из вклада в поддержание уровня жизни индивидуума родственниками, альтруизм как родственный (реципрокный), так и истинный, дополняют стратегии социальных отношений при утратах. способствуют стабилизации или, напротив, деструкции социального поведения. При исследования выяснено, что в закрытых стационарах лица с зависимым поведением чаще общаются с персоналом и всегда образуют относительно изолированную группу, но также общаются и с пациентами, страдающими органическими расстройствами личности и эпилепсией; больные шизофренией чаще общаются с депрессивными и маниакальными пациентами, но избегают пациентов с органикой и эпилепсией. Эти факты гипотетически свидетельствуют об агрегации генов в результате их «тропности» при группировании. В частности, вероятно, что именно данное группирование обусловливает накопление экстенсивного гедонистического радикала в некоторых семьях (Samokhvalov, Egorov, 1994).

Косвенный признак селективной ценности зависимого поведения при естественном отборе — более высокая устойчивость и даже тропность таких лиц к болевому шоку, радиационному фону, психическому стрессу, что и заставляет их применять психоактивные вещества как условные «стрессоры», Тем не менее главные доказательства могут быть получены только при изучении дифференциальной рождаемости и дифференциальной смертности. Дифференциальная смертность лиц с зависимым поведением, по данным литературы, значительно выше, чем у здоровой популяции, а дифференциальная рождаемость при подверженности зависимости во время активного репродуктивного периода до 30 лет практически не отличается от средней в популяции. Это означает, что динамика популяционного процесса при наличии зависимости выше, и следует ожидать большее число поколений в единицу эволюционного времени. Вопрос о том. что

Психологическая зависимость и система межиндивидуальной коммуникации 139

же поддерживает и даже повышает частоту зависимого поведения — увеличение числа сепарированных детей, факторы культуры, экономические стрессы. — остается открытым. Ясно только, что данный процесс является необходимым и значимым в эволюции человека как вида.

Из приведенной выше схемы понятно, что, даже если не учитывать генетический вклад в развитие зависимости, а лишь остановиться на ее коммуникативных аспектах, индуктор на всех этапах онтогенеза существенно влияет на реципиента. Описание делегированной патологии2 показало, что термины «вторая жена алкоголика»', «мать наркомана»4, «дети новых украинцев/русских» отражают определенные системы делегирования или с аналитической точки зрения проекции родственника на пациента. С позиции этологии можно говорить о смещенной активности. В классическом описании делегирования лицо, под чьим попечением находится ребенок, намеренно вызывает болезнь ребенка, используя различные методы, чтобы получить нужные симптомы: дает ребенку медицинские и химические препараты, портит лекарства, загрязняет трубки для искусственного кормления. От 10 до 30% жертв делегированного синдрома Мюнхгаузена умирают. В литературе описан случай Дженнифер, которая была госпитализирована в клинику 200 раз, перенесла 40 полостных операций и лишь после сепарации с матерью выздоровела (Comer, 2001). Делегирование, по сути, это поведение патологической гиперопеки и это те случаи, когда сепарация всегда необходима и полезна. Пациенты с делегированием могут страдать шизоидным, шизотипическим, истерическим расстройством личности. Но часто это случаи бессознательной ненависти к ребенку, понятные только при аналитическом подходе, например ненависть к ребенку как проекция ненависти к супругу/супруге. Приходилось наблюдать клинические случаи, когда мать провоцирует у ребенка зависимость к психоактивным веществам, «не замечает» явно деструктивное поведение ребенка и подростка, стимулирует у него развитие беззащитности, перекармливает его, увеличивает дозировку назначенных лекарств или вообще их не дает.

Итак, психическая зависимость относится ко всеобщей функциональной связи и происходит из биологии привязанности и обладания. Утрата и сепарация в сенситивные периоды могут привести к изменению порога психической зависимости и переключению от субъекта (объекта) зависимости на различные формы зависимости, связанные с употреблением психоактивных веществ. Гедонистический уровень, который поддерживается психической зависимостью, может быть реализован переключением на иные формы поведения. Например, на переедание, гиперопеку (детей и животных) и делегирование собственных черт на субъекта, сексуальное поведение, нарцистическую фиксацию и усиление комфортного поведения, стремление к политическому или профессиональному доминированию, ритуализированную агрессию (экстремальные виды спорта), виртуальную зависимость.

Делегированное расстройство заключается в том, что родитель (чаще мать), муж. жена Убеждены в наличии какого-либо психического или соматического расстройства у ребенка или члена семьи и всеми возможными методами имитируют или реально вызывают данное заболевание. Считается делегированным синдромом Мюнхгаузена.

Вторая жена алкоголика обыкновенно специально провоцирует мужа на алкогольные эксцессы, а затем интенсивно и сверхценно занимается его лечением.

4 Мать наркомана препятствует употреблению наркотика у ребенка, но нередко включает си 8 систему доставки наркотика в пеоиол абстиненции лля «блага» оебенка.

ГЛАВА 9