Порядок действий и взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, при проведении СПТ.

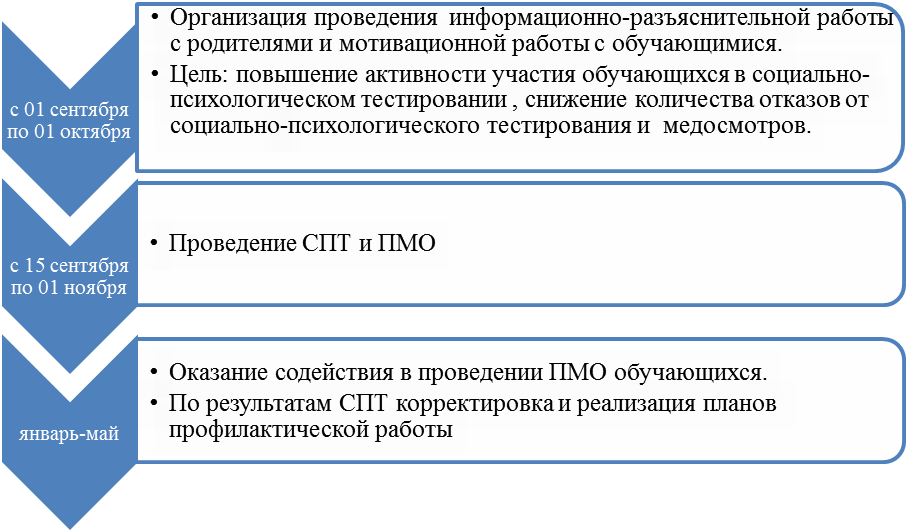

После обработки и анализа результатов СПТ в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья направляют итоговый акт результатов СПТ и информацию о распределении образовательных организаций для прохождения ПМО.

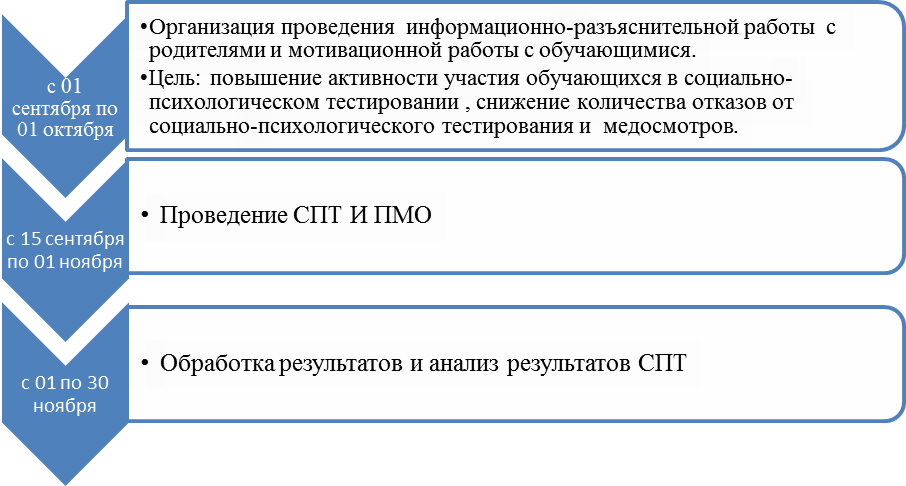

Схема 2.

Порядок действий образовательных организаций субъектов Российской Федерации при проведении СПТ

Работа, в рамках одного учебного года, позволяет сохранять целевой контингент профилактической деятельности образовательной организации, следуя принципам системности и средовой обусловленности.

2. Единая методика социально-психологического тестирования

(ЕМ СПТ)

С целью увеличения охвата обучающихся социально-психологическим тестированием и повышения адресности профилактической деятельности образовательных организаций, в соответствии с поручением Государственного антинаркотического комитета (далее – ГАК) (протокол от 11 декабря 2017 г. № 35), Минпросвещения России была разработана единая методика социально-психологического тестирования (далее – ЕМ СПТ, методика).

Руководство по использованию методики направлено Минпросвещения России в органы государственного управления в сфере образования субъектов Российской Федерации для использования в работе (письмо от 3 июля 2019 года № 07-4416-дсп). Проведение тестирования по единой методике является обязательным для образовательных организаций всех субъектов Российской Федерации с 2019/20 учебного года (протокол ГАК от 24 декабря 2018 г. № 39).

В основу Единой методики социально-психологического тестирования положен методический комплекс для выявления возможного вовлечения школьников в зависимое поведение, разработанный в МГУ им. М. В. Ломоносова в 2015г. и доработанный сотрудниками ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей».

ЕМ СПТ основана на представлении о непрерывности и единовременности совместного психорегулирующего воздействия факторов риска и факторов защиты.

Теоретическую и методологическую основу методики составили научные работы, раскрывающие вопросы:

1. психического развития личности (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Л.Ф. Обухова, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, В.В. Рубцов, Д.И. Фельдштейн и др.);

2. психопрофилактики и реабилитации лиц с аддиктивными расстройствами (В.В. Барцалкина, С.В. Березин, B.C. Битенский, Е.А. Брюн, Ю.В. Валентик, Н.Н. Иванец, Б.Д. Карвасарский, Ц.П. Короленко, Е.А. Кошкина, К.С. Лисецкий, В.Д. Москаленко, Г.И. Петракова, Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский, И.Н Пятницкая и др.).

Методика является опросником и состоит из набора утверждений. При разработке стимульного материала были использованы компилированные и модифицированные вопросы диагностического инструментария Г. Айзенка, Ч. Спилбергера, В.В. Бойко, С.Н. Ениколопова и Т.И. Медведевой, Н.С. Ефимова, О.А. Карабановой и П.В. Трояновской, Р.Л. Кричевского, Д.А. Леонтьева, Э.В. Леус и А.Г.Соловьева, Г.С. Никифорова, В.К. Васильева и С.В. Фирсовой, А.Ш. Тхостова и Е.И. Рассказовой, Б.И. Хасана и Ю.А. Тюменевой, Л.П. Цветковой и др.

На основании письма Государственного антинаркотического комитета (далее – ГАК; протокол ГАК от 11.12.2017г No 35) в 2019 году во всех образовательных организациях Российской Федерации была внедрена Единая методика социально-психологического тестирования обучающихся (далее ЕМ СПТ, Методика), разработанная Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации.

ЕМ СПТ была внедрена в систему образования ЯНАО и успешно реализована во всех образовательных организациях округа. Учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории ЯНАО, приняли участие в социально-психологическом тестировании. Методика показала свою эффективность и универсальность.

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» внесены ряд изменений и дополнений:

1. уточнен возраст участников тестирования - тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста 13-ти лет, начиная с 7 класса обучения в общеобразовательной организации;

2. уточнена форма проведения тестирования - она определяется образовательной организацией, проводящей тестирование, может быть как бланковой (на бумажных носителях), так и компьютерной (в электронной форме);

3. разрешено размещение обезличенных заполненных анкет на внешних носителях информации;

4. уточнен состав комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение тестирования в образовательной организации: численность Комиссии составляет не менее трех работников образовательной организации. В ее состав должны входить лица, ответственные за оказание социально-педагогической и/или психологической помощи обучающимся;

5. изменено требование к комплектации результатов после окончания тестирования: результаты тестирования группируются по классам (группам), в которых обучаются участники тестирования, а не по возрастам;

6. тестирование осуществляется ежегодно в соответствии с распорядительным актом руководителя образовательной организации, проводящей тестирование;

7. уточнена информация, указываемая на лицевой стороне пакета с результатами тестирования: наименование образовательной организации, её местонахождение; количество обучающихся, принявших участие в тестировании, а также класс (группа), в котором они обучаются; дата и время проведения тестирования; подписи всех членов Комиссии с расшифровкой фамилии, имени и отчества;

8. изменен срок предоставления руководителем образовательной организации акта передачи результатов тестирования в региональный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в сфере образования: в течение 3-х дней со дня проведения тестирования;

9. изменен срок хранения информированных согласий на прохождение тестирования - до момента отчисления обучающегося из образовательной организации, проводящей тестирование;

10. срок хранения результатов тестирования определяется органом исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в сфере образования;

11. рекомендации для региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по составлению итогового акта результатов тестирования: адрес образовательных организаций; количество обучающихся, подлежащих тестированию; количество участников тестирования, их класс (группа); дата проведения тестирования; количество обучающихся, имеющих риск потребления наркотических средств и психотропных веществ; информация о распределении образовательных организаций, проводящих СПТ, исходя из численности обучающихся с максимальным количеством обучающихся группы риска.

Без изменений остались следующие требования:

1. Конфиденциальность.

Руководитель образовательной организации обеспечивает соблюдение конфиденциальности проведения тестирования и хранения результатов;

2. Добровольность.

Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии их информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании. Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии информированного согласия одного из родителей или иного законного представителя.

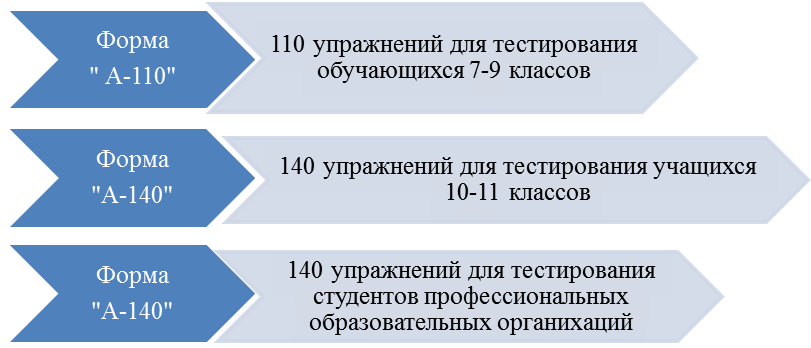

ЕМ СПТ применяется для тестирования лиц подросткового и юношеского возраста старше 13 лет и представлена в трех формах:

Оценка вероятности вовлечения в аддиктивное поведение строится на основе соотношения факторов риска и факторов защиты, воздействующих на обследуемых, выявляет повышенную и незначительную вероятность вовлечения в зависимое поведение (Приложение 1).

Факторы риска – социально-психологические условия, повышающие угрозу вовлечения в зависимое поведение.

Анализируются на 2 уровнях:

| Условия, регулирующие взаимоотношения личности и социума | Качества, влияющие на индивидуальные особенности поведения | ||

| потребность в одобрении | ПО - | склонность к риску (опасности) | СР + |

| принятие асоциальных установок социума | ПАУ + | импульсивность | И + |

| подверженность влиянию группы | ПВГ + | тревожность | Т + |

| наркопотребление в социальном окружении | НСО + | фрустрация | Ф + |

Факторы защиты (протективные факторы) - обстоятельства, повышающие социально-психологическую устойчивость к воздействию факторов риска:

Ø принятие родителями (ПР-),

Ø принятие одноклассниками (ПО-),

Ø социальная активность (СА-),

Ø самоконтроль поведения (СП-),

Ø самоэффективность (С-).

ЕМ СПТ предназначена для выявления латентной и явной рискогенности социально-психологических условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц подросткового и юношеского возраста, и не может быть использована для формулировки заключения о наркотической или иной зависимости респондента.

Результаты тестирования позволяют классифицировать респондентов по 4 группам на основе соотношения и выраженности показателей «Факторов риска» и «Факторов защиты»:

1. Благоприятное сочетание факторов риска и факторов защиты.

2. Актуализация (выраженность) факторов риска при достаточной выраженности факторов защиты.

3. Редукция (снижение) факторов защиты при допустимой выраженности факторов риска.

4. Неблагоприятное сочетание факторов риска и факторов защиты.

Итоговое заключение по результатам тестирования определяет респондентов с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение. Также особого внимания требуют респонденты, отнесенные в группу с недостоверными ответами (резистентность выборки).

Причинами резистентности (сопротивляемости) респондентов тестированию может быть комплекс факторов:

1. Нежелание обучающихся участвовать в тестировании.

В таком случае следует усиливать мотивационную сторону при организации тестирования, нацеливать обучающихся на возможности самоисследования, самопознания.

2. Желание показать себя с лучшей стороны, что влечет неискренность при ответах и отражается на результатах методики.

3. Субъективные факторы, в том числе опосредованная вовлеченность в организационный процесс проведения СПТ в образовательных организациях, включая давление со стороны педагогов, ориентация на «положительные» ответы. Возможное запугивание, требование обязательного участия, неверная трактовка назначения самого тестирования для обучающихся.

4. Региональные особенности, связанные с этнокультурным компонентом, в том числе с особенностями восприятия семантического значения диагностического инструментария методики.

Педагогу-психологу рекомендуется более подробно изучить ответы респондентов и сделать заключение о причинах недостоверных ответов на основе имеющихся данных. Кроме того, в дополнение к анализу ответов, с респондентами, имеющими недостоверные результаты, рекомендуется провести стандартизированное интервью.

При работе с классами (группами), следует усилить мотивационную работу с обучающимися, с опорой на самоисследование и саморазвитие, выявление личностных адаптационных возможностей, уровня самоэффективности.

Региональному оператору СПТ при выявлении массовых случаев недостоверности результатов тестирования рекомендуется:

Ø провести анализ шкал, сказывающихся на результатах достоверности;

Ø провести мониторинг организации самого процесса тестирования в образовательной организации с завышенными показателями недостоверности ответов респондентов;

Ø учесть полученный результат в дальнейшей работе.

Социально-психологическое тестирование является диагностическим компонентом воспитательной деятельности образовательной организации.

Полученные результаты определяют направленность и содержание профилактической работы с обучающимися, позволяют оказывать обучающимся своевременную адресную психолого-педагогическую помощь. На основании результатов методики для обучающихся с показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение рекомендуется разрабатывать индивидуальные или групповые профилактические программы.

3. Проектирование профилактической деятельности образовательной организации

На государственном уровне определена необходимость создания государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики среди обучающихся образовательных организаций Российской Федерации (Указ Президента РФ от 09 июня 2010 г. № 690 (ред. от 23 февраля 2018 г.) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года».

Государственная система профилактики немедицинского потребления наркотиков – это комплекс мер субъектов антинаркотической деятельности политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурно-просветительского, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на недопущение вовлечения населения страны в незаконное потребление наркотиков.

Целью профилактики немедицинского потребления наркотиков является сокращение его масштабов, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ, существенное снижение спроса на них.

Среди основных задач Стратегии государственной антинаркотической политики, коррелирующих напрямую с задачами профилактической деятельности в образовательных организациях:

Ø организация и проведение профилактических мероприятий с группой повышенного риска немедицинского потребления наркотиков;

Ø организация профилактической работы в организованных (трудовых и учебных) коллективах;

Ø укрепление здоровья населения, снижение заболеваемости, создание условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни;

Ø создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность, формирование и стимулирование развития волонтерского молодежного антинаркотического движения;

Ø организация действенной государственной поддержки массовых и дворовых видов спорта, создание условий для вовлечения детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом по месту жительства;

Ø изучение и внедрение в практику наиболее эффективных видов и направлений профилактической работы, основанных на отечественном и зарубежном опыте организации профилактики немедицинского потребления наркотиков, реабилитации наркозависимых.

Стратегия реализации государственной политики профилактики вовлечения в незаконное наркопотребление обучающихся образовательных организаций определяет направления антинаркотической деятельности. Среди них: включение в основные и дополнительные образовательные программы общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования разделов по профилактике употребления психоактивных веществ.

Таким образом, профилактика употребления психоактивных веществ в образовательной среде введена в требования Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС, стандарт) общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»). Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника основной школы осознанно выполняющего и пропагандирующего правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды.

Общеобразовательная программа должна включать Программу воспитания и социализации, неотъемлемым направлением которой является формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включающим деятельность:

Ø по профилактике употребления психоактивных веществ учащимися;

Ø по формированию готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ;

Ø убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;

Ø осознание учащимися необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.

При определении методов профилактической деятельности, предпочтение следует отвести сочетанию индивидуальных и групповых методов работы, а также методам прямого и косвенного (опосредованного) воздействия, освоения и раскрытия ресурсов психики и личности, поддержки молодого человека и помощи ему в самореализации собственного жизненного предназначения (пункт 28 Стратегии). Наряду с этим профилактические воздействия должны быть направлены на формирование личной ответственности за свое поведение, обусловливающее снижение спроса на наркотики, и формирование психологического иммунитета к потреблению наркотиков у обучающихся, их родителей и учителей (пункт 25 Стратегии).

Системность профилактических мероприятий, согласно Стратегии, обеспечивается участием в ее реализации органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, включая общественные

объединения и религиозные организации, граждан, в том числе специалистов образовательных организаций, медицинских и культурно-просветительских учреждений, волонтеров молодежных организаций (пункт 26 Стратегии).

В деятельности по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ существуют различные подходы к ее классификации.

1. По целевой группе (кто является объектом воздействия) – вид профилактики.

2. По содержанию деятельности (что является предметом деятельности) – тип профилактики.

3. По «точке приложения» усилий (личностный/семейный/социальный уровень) – уровень профилактики.

Виды профилактики:

Ø Первичная профилактика – комплекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, предупреждающих вовлечение в зависимое поведение.

Ø Вторичная профилактика – комплекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, предупреждающих формирование болезни и осложнений, связанных с употреблением наркотиков у «эпизодических» потребителей, не обнаруживших признаков болезни.

Ø Третичная профилактика, или реабилитация – комплекс социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на предотвращение срывов и рецидивов заболевания, т.е. способствующих восстановлению личностного и социального статуса больного (наркомания, токсикомания и алкоголизм) и возвращение его в семью, в образовательное учреждение, в трудовой коллектив, к общественно-полезной деятельности.

Типы профилактики:

Ø Общесоциальная (неспецифическая) профилактика – сфера деятельности, не затрагивающая непосредственно проблему употребления наркотиков, а влияющая на нее косвенно – через административные механизмы, педагогическими средствами, при помощи информационных технологий.

К этому типу относятся программы и мероприятия по организации досуга подростков (работа подростковых клубов, все возможные спортивные соревнования и праздники) и создается альтернатива вовлечению в зависимое поведение, организуется занятость подростков в свободное время.

Ø Специфическая профилактика – мероприятия и программы этого типа призваны влиять на проявления проблемы наркомании и их медицинские и социальные последствия.

К таким программам относятся, например, специализированные информационные кампании в средствах массовой информации, уроки, психологические тренинги или тематические занятия для подростков, выпуск специальной литературы, терапевтические программы для потребителей наркотиков, программы снижения вреда.

Уровни профилактики:

Ø Личностный - на этом уровне воздействие на целевую группу сфокусировано таким образом, чтобы содействовать формированию тех качеств личности, которые способствовали бы повышению уровня здоровья отдельного человека. К профилактике на личном уровне можно отнести консультирование, лечение, тренинги личностного роста.

Ø Семейный уровень предполагает влияние на «микросоциум» – семью, поскольку семья подростка и его ближайшее окружение во многом способны повлиять на вероятность приобщения молодого человека к наркотикам. Например, сюда относятся тематические родительские собрания, семейные консультации, вовлечение родителей в общественную работу в школе.

Ø Социальный уровень профилактики, способствует изменению общественных норм в отношении употребления наркотиков, а также, отношения к потребителям. Это помогает создать благоприятные условия для работы на личностном и семейном уровнях.

Все три предложенные классификации существуют одновременно. Это значит, что каждый из видов профилактики может содержать в себе мероприятия обоих типов и при этом действовать на различных уровнях.

Таблица 1.

Деятельность образовательной организации в рамках первичной профилактики вовлечения обучающихся в зависимое поведение

| Методы работы | Виды профилактики | |

| Уровни профилактики | специфическая | неспецифическая |

| Социальный | Формирование внутренней политики организации в отношении профилактики ПАВ. Включенность в реализацию муниципальных и региональных профилактических программ | Организация досуга обучающихся, спортивные соревнования и праздники, (в том числе на муниципальном и региональном уровнях) – формирование альтернативной социальной среды |

| Семейный | Информационная, просветительская, консультативная работа с родителями | Вовлечение родителей в совместную с детьми просоциальную деятельность |

| Личностный | Индивидуальная и групповая работа, консультирование, тренинги личностного роста | Вовлечение детей во внеучебную деятельность, создание среды самопроявления |

Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде (утв. Министерством образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г.) уточняет задачи образовательной организации в профилактике зависимости от ПАВ:

Ø формирование единого профилактического пространства в образовательной среде путем объединения усилий всех участников профилактического процесса для обеспечения комплексного системного воздействия на целевые группы профилактики;

Ø мониторинг состояния организации профилактической деятельности в образовательной среде и оценка ее эффективности, а также характеристика ситуаций, связанных с вовлечением в употребление ПАВ обучающихся образовательных организаций;

Ø исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать вовлечение в употребление ПАВ обучающихся, воспитанников образовательных организаций;

Ø развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления ПАВ среди обучающихся, воспитанников:

личностных – формирование социально значимых знаний, ценностных ориентаций, нравственных представлений и форм поведения у целевых групп профилактики;

социально-средовых – создание инфраструктуры службы социальной, психологической поддержки и развития позитивно ориентированных интересов, досуга и здоровья;

этико-правовых – утверждение в обществе всех форм контроля (юридического, социального, медицинского), препятствующих употреблению ПАВ среди обучающихся, воспитанников образовательных организаций.

В связи с чем, проведение социально-психологического тестирования обучающихся, выполняет следующие задачи, сопряженные с задачей формирования единого профилактического пространства образовательной организации:

1. позволяет выявлять психологические «факторы риска» возможного вовлечения в зависимое поведение обучающихся;

2. повышает адресность профилактической деятельности посредством корректировки профилактических программ и планов воспитательной работы образовательных организаций.

Основным содержанием деятельности в области первичной профилактики выступает уменьшение до полного упразднения факторов риска и повышение факторов защиты. Детальное изучение факторов и процессов, которые защищают подростков от факторов риска, определяет основные направления профилактического воздействия.

Отношения в семье.

Программы первичной профилактики должны усиливать защитные механизмы детей и подростков путем обучения родителей тому, как лучше строить семейные взаимоотношения на основе доверительных отношений, как их сохранять и развивать, как развивать самодисциплину, а в необходимых случаях твердо и уверенно устанавливать определенные правила поведения, поясняя подростку причину принимаемых мер. Программы первичной профилактики должны учить родителей как играть более активную роль в жизни детей, как проводить беседы, в том числе и о зависимостях, как перейти от отслеживания поступков детей к доверительным отношениям, пониманию проблем забот подростков, а также как дружить с друзьями детей и с их родителями.