9 — грудино-ключично-сосцевидные мышцы

Подключичные артерия и вена

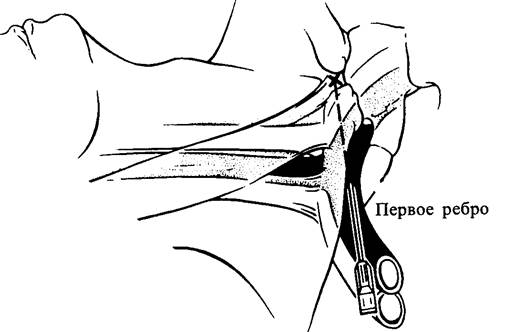

Рис. 7.4. Направлении иглы при катетеризации подключичной вены из точки Абаниака

Положение больного соответствует описанному для катетеризации внутренней яремной вены. Чаще всего для пункции используют точку Абаниака, расположенную под ключицей на границе ее внутренней и средней трети. Иглу проводят между первым ребром и ключицей под углом 45° к последней (в направлении к верхнему краю грудино-ключичного сочленения). Игла должна скользить строго по внутренней поверхности ключицы, чтобы избежать пневмоторакса (рис. 7.4).

После идентификации вены катетер устанавливают согласно описанию в предыдущем разделе.

Осложнения катетеризации внутренней яремной и подключичной вен

— аритмии. Иногда при проведении проводника или катетера возникают нарушения ритма сердца в виде политопных экстрасистол. Чаще всего они проходят самостоятельно, в редких случаях требуют медикаментозного лечения (лидокаин 2% раствор — 2—4 мл);

— пункция подключичной или сонной артерии. В этой связи гипокоагуляционный синдром может быть относительным противопоказанием к катетеризации подключичной вены из-за невозможности внешней компрессии соответствующей артерии;

— пневмоторакс (реже при катетеризации внутренней яремной вены);

— гидроторакс (реже при катетеризации внутренней яремной вены);

— инфекция и воздушная эмболия.

Катетеризация бедренной вены

В настоящее время крайне редко используется в практике анестезиологии-реаниматологии и только при невозможности катетеризации внутренней яремной или подключичной вены.

Катетеризацию бедренной вены проводят из точки, расположенной медиальное бедренной артерии ниже пупартовой связки, по правилам и в положении больного, соответствующим изложенным для катетеризации яремной вены.

Катетеризация центральных вен должна производиться грамотным и опытным врачом-анестезиологом-реаниматологом, владеющим техникой указанной процедуры и готовым к возможным осложнениям и борьбе с ними.

Рекомендуемая литература:

Бунятян А.А., Рябов Г.А., Маневич А.3. Анестезиология и реаниматология.—М.: Медицина, 1984.—512 с.

Davison J.K., Eckhardt III W.F., Perese D.A. Clinical Anesthesia Procedures of the Massachusetts General Hospital, 4-th Edition.—1993.— 711 p.

Глава 8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

А.В. Ситников

АНАТОМИЯ (НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ)

Верхние дыхательные пути — это область ротоглотки, находящаяся над голосовыми связками. Она состоит из носовых ходов, ротовой полости, глотки.

Носовые ходы образованы следующими анатомическими структурами:

— носовой перегородкой;

— носовыми раковинами;

— аденоидами.

Глотка имеет в своем составе миндалины, язычок и надгортанник.

Нижние дыхательные пути — все анатомические структуры, находящиеся ниже голосовых связок (самый узкий участок дыхательных путей у взрослых, ограничивающий размер эндотрахеальной трубки). Гортань располагается на уровне от IV до VI шейного позвонка, представляет собой сложное образование, состоящее из хрящей, связок и мышц.

Гортань образуют 9 хрящей:

— непарные: щитовидный, перстневидный и надгортанник;

— парные: черпаловидные, рожковидные и клиновидные.

Перстневидный хрящ. Единственное целостное хрящевое кольцо в системе дыхания. Расположен под щитовидным хрящом. Это самый узкий участок дыхательных путей у детей.

Крикотиреоидная мембрана. Соединяет щитовидный и перстневидный хрящи. Ее размер у взрослых 0,9—3,0 см. Достаточно тонкая и не содержит крупных кровеносных сосудов по срединной линии.

Трахея. Фиброзно-мышечная трубка, около 10—12 см длиной и 20 мм в диаметре (у взрослых). Остовом трахеи являются 20 дугообразных хрящей. Трахея входит в грудную полость через верхнее средостение и разделяется на главные бронхи на уровне нижнего края IV грудного позвонка (уровень угла грудины).

Карина (киль трахеи). Участок, где трахея делится на правый и левый главные бронхи. Правый, длиной около 2—5 см, отходит от трахеи под углом 25°; левый, около 5 см, — под углом 45°.

ФУНКЦИИ

— Защита дыхательных путей.

— Дыхание.

— Голосообразование.

ИННЕРВАЦИЯ

Сенсорная.

— Глоссофарингеальный нерв (IX пара черепно-мозговых нервов) иннервирует заднюю треть язьпса и ротоглотку от границы носоглотки до перехода в пищевод, включая мягкое нёбо, надгортанник и зев.

— Передний гортанный нерв (ветвь блуждающего нерва) иннервирует слизистую от надгортанника до голосовых связок, включая последние.

— Возвратный нерв (ветвь блуждающего нерва) иннервирует слизистую ниже голосовых связок до трахеи.

Моторная.

— Наружная ветвь переднего гортанного нерва иннервирует перстнещитовидную мышцу.

— Возвратный нерв иннервирует все мышцы гортани, кроме перстнещитовидной.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Анамнез

Необходимо обращать пристальное внимание на заболевания, которые могут оказать влияние на состояние и проходимость дыхательных путей.

— Артриты могут в значительной степени снижать подвижность шейного отдела позвоночника. Для ревматоидного артрита характерна нестабильность шейного отдела позвоночника. В этих условиях подвывих сочленения между I и II шейными позвонками может привести к разобщению атланто-зубовидного сочленения и проникновению зубовидного отростка в foramen magnum со сдавлением спинного мозга. Синовиит теменно-нижнечелюстного сустава может значительно ограничивать движение нижней челюсти. При этом в воспалительный процесс часто вовлекаются черпаловидные хрящи.

— Инфекционно-воспалительные процессы дна полости рта, слюнных желез, миндалин, а также глоточный абсцесс, вызывая боль, отек или тризм, могут ограничивать объем открывания рта.

— Опухоли могут перекрывать дыхательные пути, а также вызывать сдавление или смещение трахеи.

— У пациентов, страдающих ожирением, необходимо выяснить наличие «храпа» («сонного апноэ»), причиной которого может быть гипертрофия миндалин и аденоидов.

— Травма. Необходимо выяснить характер травмы и иметь представление о ее механизме в связи с возможными повреждением шейного отдела позвоночника, переломом основания черепа или внутричерепной патологией.

— Ожоги.

— Трисомия по 21 хромосомной паре (синдром Дауна). Пациенты с данной патологией могут страдать нестабильностью атлантоаксиального сочленения и макроглоссией.

— Склеродермия приводит к уменьшению подвижности нижней челюсти и сужению ротового отверстия за счет снижения эластичности кожи.

— Акромегалия. Избыток гормона роста вызывает гипертрофию нижней челюсти, языка и надгортанника. Раскрытие голосовой щели может быть ограничено за счет гипертрофии голосовых связок.

— Нанизм (карликовость). При данной патологии встречается нестабильность атлантоаксиального сочленения, а также возможны затруднения при обеспечении проходимости дыхательных путей из-за гипоплазии нижней челюсти.

— Врожденные аномалии. При целом ряде синдромов, связанных с врожденными аномалиями, могут возникать трудности в обеспечении проходимости дыхательных путей. В особенности пациенты с патологией лицевого черепа.

При наличии документов о предыдущих вмешательствах необходимо обращать внимание на факты имевших место осложнений при интубации и вентиляции (возможность масочной вентиляции, количество попыток интубации, тип клинка ларингоскопа, использование проводника и т.д.).