Основные понятия и механика электропривода

Электрический привод

(1 семестр)

Введение

В современном сельскохозяйственном производстве, промышленности, на транспорте, в строительстве и коммунальном хозяйстве, в быту применяются самые разнообразные технологические процессы, для реализации которых человеком созданы тысячи различных машин и механизмов. С помощью этих рабочих машин и механизмов производятся и обрабатываются различные материалы и продукты, перемещаются грузы, предметы труда, жидкости, газ и реализуются многие другие процессы, необходимые для жизнеобеспечения человека.

Рабочая машина или производственный механизм состоят из множества взаимосвязанных деталей и узлов. Для их работы необходима механическая энергия, которая вырабатывается приводом. В зависимости от вида используемой первичной энергии различают гидравлический, пневматический, тепловой и электрический приводы. В современном мире наибольшее применение нашел электрический привод, на долю которого приходится около 70% потребляемой электроэнергии.

Такое широкое применение электрического привода объясняется целым рядом его преимуществ по сравнению с другими видами приводов: использование электрической энергии, распределение и преобразование которой в другие виды энергии, в том числе и в механическую, наиболее экономично; большой диапазон мощностей и скоростей движения; разнообразие конструктивного исполнения, что позволяет рационально соединять привод с исполнительными органами рабочей машины и использовать для работы в сложных условиях - в воде, среде агрессивных жидкостей и газов, космическом пространстве; простота автоматизации технологических процессов; высокий КПД и экологическая чистота.

Возможности использования современных электроприводов продолжают постоянно расширяться за счет достижений в смежных областях науки и техники - электромашиностроении и электроаппаратостроении, электронике и вычислительной технике, автоматике и механике.

Во всех отраслях народного хозяйства производительность технологического оборудования в значительной мере определяется уровнем его автоматизации, основным звеном которой является электропривод. Прогресс во многих отраслях науки и техники (микроэлектроника, транспорт, авиация, космическая техника, и т.д.) все более подчеркивает его важнейшую роль. Электропривод обеспечивает работу ходовых винтов атомных ледоколов и прокатных станов мощностью несколько мегаватт. В то же время движение стрелок электромеханических часов также происходит благодаря электроприводу, правда, гораздо меньшей мощности - всего лишь доли ватта.

Большинство людей редко употребляют слово «электропривод», хотя сталкиваются с этим понятием ежедневно и многократно: комфортное движение в электропоезде (включая метро), лифте (особенно высотного здания), использование многочисленных бытовых приборов (пылесос, миксер, кондиционер, вентилятор, кухонный комбайн, автоматическая стиральная машина) и т.д. Движение лунохода и

марсохода тоже обеспечивается электроприводом.

Автоматизированный электропривод чаще всего рассматривают не как отдельное устройство, а как существенное звено системы автоматизации. Наиболее ярко сущность автоматизированного электропривода в агропромышленном комплексе проявляется в автоматических линиях по производству и переработке продукции животноводства и растениеводства, в автоматизированном электроприводе отопительно-вентиляционных установок сельскохозяйственных производственных помещений (птичников, свинарников, картофелехранилищ, теплиц), установок водоснабжения и т.п. Понимание устройства и работы электропривода - это прежде всего понимание физических процессов, происходящих в нем, умение сопоставлять современные технические решения в области микро- и силовой электроники, а также современного программного обеспечения. Это необходимо всем, чья деятельность непосредственно связана с проектированием, изготовлением и эксплуатацией установок, в которых используется электропривод.

Машины и механизмы сельскохозяйственного производства отличаются широким диапазоном изменения приводных характеристик: технологических, энергетических, механических, инерционных; режимов работы и нагрузочных диаграмм. Поэтому здесь используются различные системы электроприводов постоянного и переменного тока, удовлетворяющие перечисленным выше требованиям по характеристикам. Кроме того, электроприводы в сельском хозяйстве зачастую работают в помещениях с высокой влажностью, запыленностью и содержанием химически активных веществ. При этом питание иногда осуществляется от маломощных источников электроснабжения (слабые протяженные сети, автономные электростанции), что особенно влияет на работу асинхронных двигателей - снижаются пусковой и максимальный моменты, что может привести к невозможности

прямого пуска двигателя.

По мнению ведущих специалистов, нерегулируемый (по частоте вращения) электропривод останется преобладающим типом привода. Не изменится и принципиальное техническое решение – асинхронный электропривод. В составе электроприводов мобильных установок и ручного электроинструмента останутся коллекторные двигатели. Вместе с тем забота об энергосбережении заставит значительно более внимательно относиться к выбору типа и мощности двигателя.

Мощные и трудно пускаемые электроприводы будут значительно чаще, чем сейчас, оснащать плавными пускателями, осуществляющими кроме того функцию энергосбережения при недогрузке двигателя, защиты от превышения напряжения, симметрирование фаз и т. п. Продолжится процесс перехода к регулируемому электроприводу в многочисленных и разнообразных технологиях. В самых массовых применениях (насосы, вентиляторы, транспортеры, бытовая техника) преобладающую роль еще долго будет играть частотно-регулируемый асинхронный электропривод сложившейся к настоящему времени конфигурации. Отличием от современного применения будет в использовании асинхронных двигателей, специально приспособленных к работе с преобразователями частоты, в большей интеграции в силовом канале преобразователя и в совершенствовании процессорной части, которые обеспечат более полную адаптацию к изменяющимся требованиям технологических процессов. Благодаря этому повысится технологический уровень оборудования, будут сэкономлены

значительные материальные и энергетические ресурсы.

Автор приносит искреннюю благодарность рецензентам: ведущему научному сотруднику Всероссийского научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства, профессору, доктору технических наук Учеваткину, А.И. и заведующему кафедрой «Электротехника, электрификация и автоматизация гидравлических и мелиоративных систем» Московского государственного университета природообустройства, профессору, кандидату технических наук Голобородько, В.В. за полезные советы, которые содействовали улучшению содержания книги, а также Лихачевой, Г.В., взявшей на себя большой труд по редактированию рукописи.

Глава 1.

Основные понятия и механика электропривода

1.1. Основные понятия и классификация электропривода

Электрическим приводом называется машинное устройство, служащее для преобразования электрической энергии в механическую и обратно и для управления ею. Основными элементами электропривода являются: электрический двигатель, соединительные устройства, аппаратура управления и защиты и преобразовательные устройства.

В зависимости от характерных признаков электроприводы разделяются на следующие виды:

По назначению - на главный, обеспечивающий главное движение исполнительного органа рабочей машины или основную операцию процесса, и на вспомогательный, обеспечивающий вспомогательное движение исполнительных органов рабочей машины или вспомогательные операции процесса.

По характеру движения, электродвигательного устройства - на вращательный, в котором использован вращающийся электродвигатель и на линейный, электродвигательным устройством которого является линейный электродвигатель.

По принципу управления частотой вращения и положением исполнительного органа – на нерегулируемый и регулируемый электропривод, нереверсивный и реверсивный, позиционный, следящий, программно-управляемый, адаптивный и др.

По принципу действия электродвигательного устройства - на электропривод непрерывного действия, подвижные части электродвигательного устройства, которого во время работы находятся в непрерывном движении, и на дискретный электропривод, подвижные части которого движутся через промежутки времени

(скачками).

по виду связи с исполнительным органом рабочей машины - на редукторный, безредукторный, имеющий непосредственную связь электродвигателя с исполнительным органом; на электрогидравлический, имеющий гидравлическое передаточное устройство, и на маховиковый.

По характеру использования электродвигателя - на групповой, где от одного электродвигателя приводится в движение несколько рабочих машин или несколько рабочих органов одной машины; на индивидуальный, обеспечивающий движение одного исполнительного органа рабочей машины; на взаимосвязанный электропривод, в котором подвижные части двух или более двигателей связаны между собой и на многодвигательный, в котором отдельные рабочие органы рабочей машины приводятся в действие отдельными электродвигателями.

По роду тока и виду электродвигательного устройства - на электропривод постоянного тока с двигателями постоянного тока, на электропривод переменного тока с двигателями переменного тока; асинхронные, синхронные, вентильные и др.

По виду источника питания - на электропривод, питающийся от сети, и на автономный электропривод, питающийся от аккумуляторных батарей, дизельного генератора и т.д.

По виду преобразовательного устройства: УВ-Д управляемый выпрямитель –двигатель; ШИП-Д широтно-импульсный преобразователь – двигатель; ТПН-АД тиристорный преобразователь напряжения –асинхронный двигатель; ППЧ-АД полупроводниковый преобразователь частоты – асинхронный двигатель и др. По степени автоматизации электропривод может быть: неавтоматизированным, автоматизированным и автоматическим.

1.2. Уравнение движения электропривода

Совместная работа электропривода с рабочими органами машины сопровождается колебаниями частоты вращения, тока и момента двигателя. Эти изменения вызываются, с одной стороны, изменением частоты и напряжения питающей сети, потока возбуждения или введением добавочных сопротивлений в цепь якоря, ротора и статора; с другой стороны, колебания частоты вращения или момента двигателя вызываются переменным характером нагрузки рабочей машины. Колебания частоты вращения снижают производительность агрегатов, ухудшают качество обрабатываемого материала или продукта. Изменение частоты вращения, вызванное частыми пусками и остановками электродвигателя и рабочей машины, приводит к перерасходу электрической энергии, что, в конечном счете, повышает себестоимость изделий или продуктов. Таким образом, определение характера изменения частоты вращения рабочей машины имеет вполне определенный практический интерес.

Рассмотрим систему, состоящую из электрического привода и

рабочей машины.

Характер изменения моментов двигателя и рабочей машины при разгоне и торможении, регулировании или стабилизации частоты вращения определяется по закону сохранения энергии:

АД = АС - АJ, (1.1)

где АД - энергия, отдаваемая электрическим двигателем;

АС - энергия, потребляемая рабочей машиной;  - кинетическая энергия, запасенная в движущихся частях электродвигателя и рабочей машины.

- кинетическая энергия, запасенная в движущихся частях электродвигателя и рабочей машины.

Для вращательного движения

АJ = Jω2/2, (1.2)

где J - суммарный момент инерции системы двигатель - рабочая машина; ω – частота вращения двигателя. Подставим выражение (1.2) в (1.1):

АД - АС = Jω2/2. (1.3)

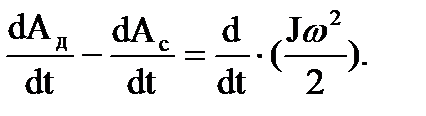

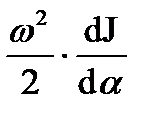

Дифференцируем левую и правую части последнего выражения:

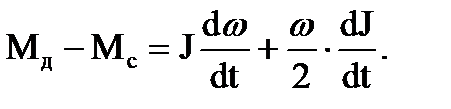

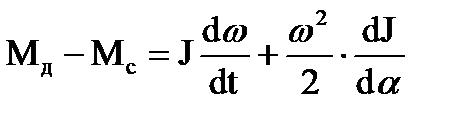

(1.4)

(1.4)

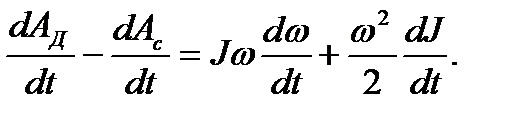

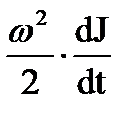

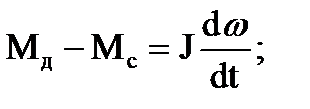

При этом получим

(1.5)

(1.5)

Левая часть выражения (1.5) представляет собой разность мощностей двигателя и рабочей машины:

. (1.6)

. (1.6)

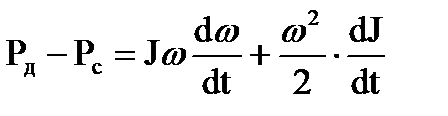

Поделим на угловую частоту вращения левую и правую части:

(1.7)

(1.7)

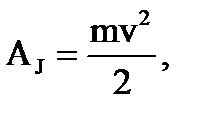

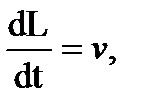

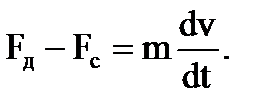

Полученное выражение носит название уравнения движения электропривода. Оно справедливо для вращательного движения. Для поступательного движения запас кинетической энергии

(1.8)

(1.8)

где m - масса поступательно движущихся частей рабочей машины и электродвигателя; v - линейная скорость движения.

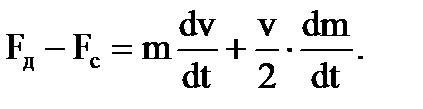

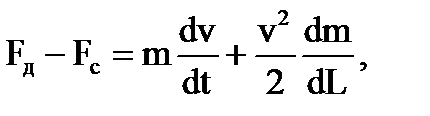

Подставим (1.8) в (1.3) и после небольших преобразований получим:

(1.9)

(1.9)

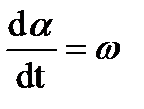

Это уравнение движения электропривода для поступательного движения. Для выяснения физического смысла уравнения движения электропривода проведем некоторые преобразования выражения (1.7): умножим числитель и знаменатель второго слагаемого на ω.

Так как  , то

, то

(1.10)

(1.10)

аналогично для (1.9):

(1.11)

(1.11)

Выражения (1.10...1.11) позволяют анализировать характер движения, изменения моментов двигателя и рабочей машины в

переходных режимах.

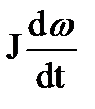

1.3. Анализ уравнения движения электропривода

Момент, развиваемый электрическим двигателем , идет на преодоление момента сопротивления машины и на изменение запаса кинетической энергии системы двигатель-рабочая машина. Это изменение носит название динамического момента. По значению он равен разности моментов двигателя и рабочей машины. Как следует из анализа правой части выражений (1.10) и (1.11), динамический момент двигателя складывается из двух составляющих.

Первая составляющая  связана с изменением частоты вращения, вторая составляющая

связана с изменением частоты вращения, вторая составляющая

или

или

- с изменением момента инерции в зависимости от угла поворота  , времени t или пути L.

, времени t или пути L.

В большинстве рабочих машин значения момента инерции J и массы m постоянны или мало изменяются. Этим изменением можно пренебречь и принять J и m постоянными. Тогда

(1.12)

(1.12)

(1.13)

(1.13)

Знак динамического момента влияет на характер движения электропривода. При анализе этих выражений возможны несколько случаев.

Первый случай. Пусть МД - МС > 0. Момент инерции J всегда положителен, поэтому  Следовательно, при положительном динамической моменте движение будет ускоренным, двигатель с рабочей машиной будут разгоняться.

Следовательно, при положительном динамической моменте движение будет ускоренным, двигатель с рабочей машиной будут разгоняться.

Второй случай. Если МД - МС < 0 и J > 0, то  . Следовательно, движение замедляется, и двигатель с рабочей машиной будет тормозиться.

. Следовательно, движение замедляется, и двигатель с рабочей машиной будет тормозиться.

Третий случай. МД - МС = 0, то есть МД = МС тогда

(движение с установившейся частотой вращения).

1.4. Приведение моментов и усилий сопротивления к одной

частоте вращения

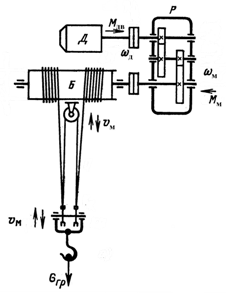

Рабочие машины очень часто приводятся в движение электрическими двигателями через редукторы или клиноременные передачи. Кинематическая схема подобных передач представлена на рис.1.1, откуда видно, что части механизма вращаются с различными частотами вращения. Из курса теоретической механики известно, что на каждой оси (рабочей машины, редуктора, электродвигателя) действуют свои моменты, значения которых зависят от угловой частоты вращения. Характер изменения моментов и скорости определяется из системы дифференциальных уравнений, составленной для каждой скорости (оси). При одноступенчатом редукторе система состоит из двух уравнений, при двухступенчатом - из трех и т.д.

Рис.1.1. Кинематическая схема электропривода лебедки.

Решение подобных систем дифференциальных уравнений связано с определенными трудностями. Задача упрощается, если выполнить приведение (или перерасчет) моментов и усилий к одной частоте вращения, одному валу: двигателя или рабочей машины.

В расчетах переходных процессов и установившихся режимов электрического двигателя нас интересуют моменты на его валу, поэтому моменты и усилия приводятся к частоте вращения этого двигателя [7].

Условием приведения является равенство мощностей на валу двигателя реальной и условной, или приведенной кинематических схем.

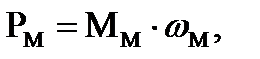

В реальной схеме мощность на валу рабочей машины

(1.14)

(1.14)

на валу двигателя

(1.15)

(1.15)

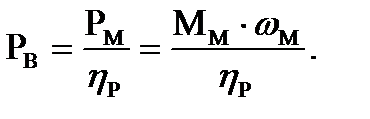

Мощность на валу двигателя в приведенной схеме

Р = МДВωД = МСωД . (1.16)

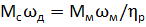

Согласно условию приведения моментов левые части двух последних уравнений равны, следовательно, равны и правые:

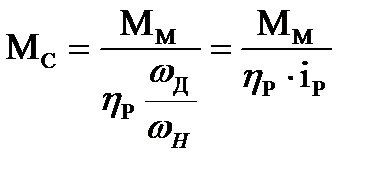

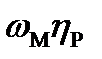

отсюда

, (1.17)

, (1.17)

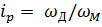

где

- передаточное отношение редуктора,

- передаточное отношение редуктора,

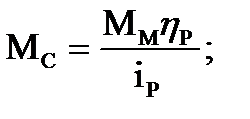

Для поступательного движения получено аналогично:

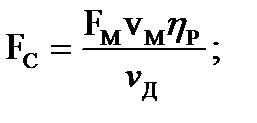

MC = FMVM/  (1.18) ; FC = FMVM/

(1.18) ; FC = FMVM/  (1.19)

(1.19)

Выражения (1.17...1.19) получены для двигательного режима работы, когда электрическая энергия преобразуется в механическую и передается рабочей машине. В тормозном режиме электродвигателя направление движения энергии меняется. Механическая энергия от рабочей машины передается к электродвигателю, который

преобразует ее в электрическую.

Мощность на валу электродвигателя

PC =  = MM

= MM  . (1.20)

. (1.20)

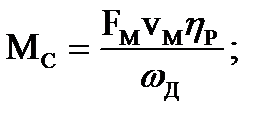

В этом случае выражения (1.17...1.19) будут иметь вид:

(1.21)

(1.21)  (1.22)

(1.22)  (1.23)

(1.23)

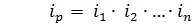

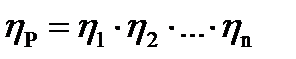

Если редуктор состоит из n ступеней, то передаточное

отношение и КПД его:

и

и

Как отмечалось, в сельскохозяйственном производстве в основном работают тихоходные рабочие машины, для которых необходимы понижающие редукторы. Поэтому по значению приведенные моменты будут меньше реальных. Но, например, у молочных сепараторов установлен повышающий редуктор с  , поэтому его приведенный момент сопротивления окажется больше момента барабана сепаратора.

, поэтому его приведенный момент сопротивления окажется больше момента барабана сепаратора.

1.5. Приведение моментов инерции и масс к одной частоте

вращения

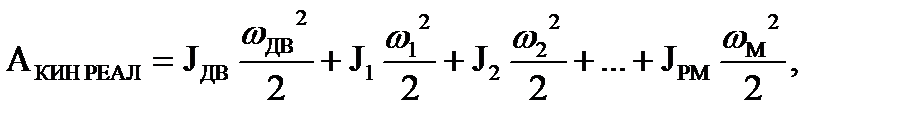

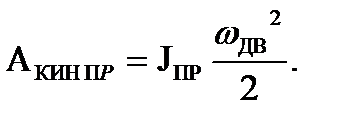

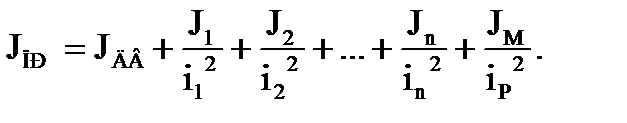

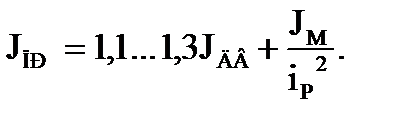

При использовании уравнения движения электропривода необходимо знать общий приведенный момент инерции, действующий в системе электропривод - рабочая машина. В расчетах учитывают моменты инерции, создаваемые движущимися частями электропривода (якорем, ротором, редуктором, муфтой и т.д.) и рабочими органами машины. Кроме того, необходимо учесть инерционные свойства объекта, на который воздействует рабочий орган машины: вода в насосе, зерно в нории и т.д. Инерция каждого из рассмотренных отдельных элементов определяет кинетическую энергию, которая затрачивается на изменение частоты вращения [4,7].

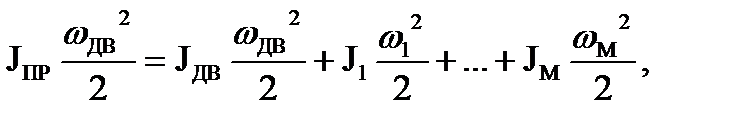

Приведение моментов инерции к одной частоте вращения осуществляется на основании равенства запасов кинетической энергии реальной и условной (приведенной) систем. Запас кинетической энергии реальной системы с редуктором, имеющим n ступеней (рис.1.1):

(1.24)

(1.24)

где  - момент инерции электрического двигателя и первой

- момент инерции электрического двигателя и первой

ведущей шестерни редуктора;  - момент инерции второй и третьей шестерен на промежуточной ступени, соответствующий частоте вращения

- момент инерции второй и третьей шестерен на промежуточной ступени, соответствующий частоте вращения  ;

;  - момент инерции четвертой и пятой шестерен, соответствующий частоте вращения

- момент инерции четвертой и пятой шестерен, соответствующий частоте вращения  ;

;  - момент инерции рабочей машины и ведомой (последней) шестерни.

- момент инерции рабочей машины и ведомой (последней) шестерни.

Запас кинетической энергии системы, приведенной к частоте вращения двигателя:

(1.25)

(1.25)

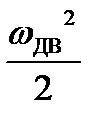

В соответствии с условием приведения левые части выражений (1.24) и (1.25) равны, следовательно, равны и правые:

Разделим левую и правую части на

Учитывая, что  = i;

= i;  = i и т. д., последнее выражение можно переписать:

= i и т. д., последнее выражение можно переписать:

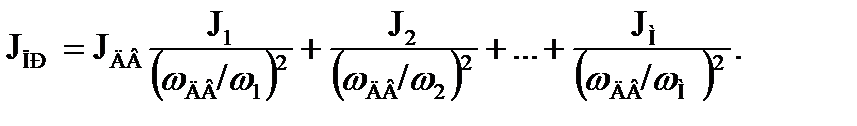

(1.26)

(1.26)

Слагаемые  обусловливают момент инерции редуктора, который рекомендуется принимать равным 0,1...0,3 от момента инерции двигателя. Таким образом, окончательно:

обусловливают момент инерции редуктора, который рекомендуется принимать равным 0,1...0,3 от момента инерции двигателя. Таким образом, окончательно:

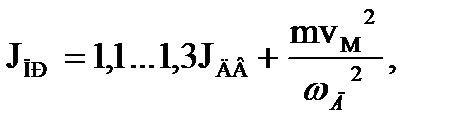

(1.27)

(1.27)

При поступательном движении (ленточных конвейеров, бункерных кормораздатчиков, кресла оператора доильной установки )

(1.28)

(1.28)

где m - масса поступательно движущихся частей рабочей машины и транспортируемого объекта (зерна, сена, навоза). Из выражений (1.27) и (1.28) видим, что значение приведенного момента инерции определяется передаточным отношением редуктора. В большинстве рабочих машин сельскохозяйственного производства редукторы понижающие и i >1, следовательно, приведенный суммарный момент будет одного порядка с моментом инерции двигателя. Для молочных сепараторов i < 1, поэтому суммарный приведенный момент инерции оказывается значительно больше момента инерции двигателя.

1.6. Механические характеристики производственных

механизмов

Одним из основных вопросов, решаемых конструктором при проектировании электропривода, является расчет и выбор мощности электродвигателя. Полную картину о рабочей машине дают приводные характеристики, в том числе и механическая [16].