[2] Андреев Е.А. Щепец. Указ. соч.

В.И. Будько

Ефим Андреев – историк Гдовщины

В X томе солидного епархиального издания «Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии» (1869 – 1885) были приведены «Краткие историко-статистические сведения о церквах и приходах Гдовского уезда», получившие в исследовательской среде название «Записки Ефима Андреева»[1]. – Эти Записки были составлены Андреевым в 1865 г. и пролежали в редакционном портфеле без малого 20 лет.

Ефим Андреевич Андреев (1832 ? – ?) происходил из крестьян Выскатской волости Гдовского уезда. Отец его, Андрей Саввин, был известным в уезде художником, который работал по части изготовления икон. Однажды он по свидетельству Е.А. Андреева получил заказ на изготовление икон для нового храма в имении Щепец: «Церковь (в Щепце – В.Б.) каменная, св. Архистратига Михаила, приятной архитектуры, в небольшом размере, построена на месте древней деревянной церкви, в 1834 году, помещиком, надворным советником, Арсением Васильевичем Семевским. Иконостас великолепный, вроде придворного. Иконы трудов крестьянина Выскатской волости Андрея Саввина. Он природным талантом, без руководства учителя, достиг, до возможной степени живописного художества, в свое время был украшением здешнего края и пользовался славою и доверенностию значительных лиц»[2].

Примечательно, что и Ефим Андреев в начале жизненного пути занялся так же писанием икон, и даже поновлял их в одной из церквей Гдова: «Иконостас в ней (Пятницкой церкви – В.Б.) устроен в 1795 г. Иконы живописные, искусной работы, подновлены в 1849 г. автором этих записок»[3]. «Е.А. Андреев, сын грамотнаго отца, занимавшегося церковною живописью, получил свое воспитание среди незавидной обстановки сельской жизни. От своего родителя, кроме природного таланта к живописи, он наследовал честность и любовь к труду на общую пользу»[4].

Сегодня известны 2 иконы, утвердительно писанные Ефимом Андреевым. Одна из них – образ Казанской иконы Божией Матери (1852), хранится в частном собрании в Германии, другая икона, «Св. княгиня Ольга перед главой Иоанна Предтечи» (1859), находится в алтаре Св.-Георгиевского храма г. Тарту (Эстония). Очевидно, она была вкладной иконой Андреева, который мог здесь трудиться на строительстве. – Оно хронологически совпадает с датой написания образа. Обе иконы имеют оригинальные подписи, расположенные на лицевой стороне досок, что свидетельствует о том, что образы изначально были вкладными. – Для маркировки своих икон Андреев применял псевдоним – «Ефим Андреев Выскатский»[5].

Особые отношения связывали семью Е.А. Андреева с причтом приходского храма пог. Сижно. Отец его, судя по всему, как иконописец исполнял здесь художественные работы. – Он был близок со священником о. Федором (Филимоновым), происходившим из крестьян Воскресенского погоста Гдовского уезда. Андреев любовно приводит биографию о. Федора, в которой указывает, что тот был уважаемым пастырем, заслуги которого перед отечеством были неоспоримы. – Он имел Владимира IV степени за умиротворение бунта, случившегося в Польскóм погосте в 1826 г.

Гдов. Пятницкая церковь[6].

На храмовом погосте с. Сижно, ровно в том месте, где указал Ефим Андреев, сохранился до сего дня датированный каменный крест, маркирующий, очевидно, могилу о. Федора[7]. Хронологически можно предположить, что именно о. Федор крестил Ефима Андреева, в связи с чем даже дозволил отцу его поместить в алтарь вкладную икону Св. покровителя Ефима Андреева: «В алтаре (храма в погосте Сижно – В.Б.), над царскими вратами, помещается образ преп. Евфимия Нового. На другой стороне иконы, по приказанию бывшего священника Феодора, написана, им самим составленная, надпись: «В храм св. Архистратига Михаила, на день сына моего, многогрешный иконописец Андрей Саввин»[8].

Примечательно, что после о. Федора в храме служил священник о. Иоанн Саввин, очевидно, брат отца. Он пользовался уважением Ефима Андреева, и благословил его на поприще волостного старшины. Это случилось в 1872 г. на пороге нового храма с. Выскатка, который инициировал и строил Ефим Андреев. – Он долгие годы был старостой этого храма и входил в попечительства и в строительные комиссии окрестных церквей.

Смолоду Ефим Андреев, работая в Гдове, посещал гдовские церкви и интересовался местной историей. При изложении Записок он выказал недюжинное знание архитектуры, иконографии, а так же святынь, которые были описаны в книгах. – Как человек творческий он, очевидно, вел какие-то записи, которые со временем воплотились в печатный труд 1885 г. Андреев подробно описал историю гдовского собора и дал в наметках историю 4-х городских храмов. Храмы в уезде были даны им выборочно и крайне неравномерно. – Некоторые описания состояли всего лишь из одного – двух абзацев.

Уникальными можно признать его свидетельства о гдовском мужском Николаевском монастыре, основанном в Гдове 1424 г. В связи с этим он просматривал старые монастырские синодики, в которых упоминались еще псковские посадники XV в. Описания монастыря – единственные в своем роде. Они дают конкретную информацию, что важно в связи с тем, что на территории г. Сланцы, в старом пог. Поля, в том же XV в. существовал так же Никольский мужской монастырь. – Ряд местных авторов, «ничтоже сумняшеся», «приписывают» ему игумнов гдовского монастыря, которых впервые помянул Е.А. Андреев. – Сегодня за недостатком свидетельств об этих монастырях сложно определить статус их, персоналии и датировки[9]. К числу редчайших свидетельств следует отнести строки Ефима Андреева о гдовских церквях Св. Афанасия Александрийского, Пятницкой и церкви Св. Марии Магдалины.

Е.А. Андреев, равно и его отец, совершал далекие и близкие паломничества по святым местам Гдовщины и С.-Петербургской губернии. – Он вспоминает о вояже своем в пог. Озера, где у гроба Прп. Илариона он получил чудесное исцеление.

Прп. Иларион стал известен в пограничной Гдовской земле сугубым подвижничеством и столпничеством. В Озерах до сих пор сохраняется старая сосна с нишей, в которой преподобный молился. – Она издавна была одета часовней. Сегодня рака преподобного и самый храм на месте упокоения его – восстановлены трудами отца настоятеля.

Кроме Записок Ефима Андреева широкую известность получила в свое время небольшая по объему книга «Исторические записки и предания о погосте Доложском, Гдовского уезда, крестьянина Ефима Андреева»[10]. Она рассказывала об истории известного на с.-з. храма, погоста и крестного хода к Св. Пещере на р. Долгой. Хрестоматийная по сути, книга эта 150 лет является в наших местах образчиком историко-повествовательной литературы. – Неординарная подача материала поражает читателя исчерпывающей простотой.

Е.А. Андреев этой книгой сразу задал «высокую планку» гдовских исследований. Он первый из местных авторов стал собирать книжные сведения о родном крае. Работа была продолжена другими исследователями, которые, впрочем, солидных исследований так и не создали»[11].

Москва. Российская Государственная библиотека.

Старая библиотечная карточка на книгу Е.А. Андреева

«Исторические записки и предания о погосте Доложском».

Книга Е.А. Андреева о Доложском погосте вышла в 1863 г., когда автор трудился в этом селе на строительстве нового каменного храма в качестве маляра. – Как специалист, умеющий держать кисть и знающий высотную работу, он взял подряд на покраску кровли, шатра и куполов, а в 1872 г. привлекался там же уже в качестве художника для писания икон иконостаса бокового придела. Известен и благотворительный вклад Ефима Андреева в дело создания в Доложске церковной библиотеки, первой библиотеки подобного рода на Гдовщине.

В 1865 г. в С.-Петербурге вышла в свет небольшая книга «Два-три слова к моим собратьям, крестьянам Выскатского общества, при заложении в селении Выскатке Св. храма»[12], предположительно принадлежавшая так же перу Ефима Андреева. Она была подписана: П.К.У.Е.А., что можно расшифровать как «попечитель Константиновского училища Ефим Андреев». Книга являлась небольшой нравоучительной проповедью.

В 1870 г. был напечатан «Устав Выскатского ссудо-сберегательного товарищества»[13], в котором Е.А. Андреев играл одну из главных ролей. – Земляки доверили ему сбережения и за радение к общественному делу наградили его денежной премией. Об этом особо сообщалось в газете. Эта финансовая структура существовала вплоть до конца ХIХ в.

Е.А. Андреев.

Исторические записки и предания о погосте Доложском,

Гдовскаго уезда крестьянина Ефима Андреева.

С.-Петербург.

1863.

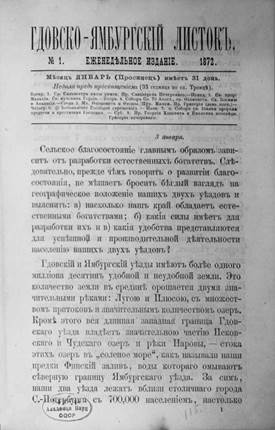

Гдовско-Ямбургский листок.

Сообщение из Выскатки, в котором упоминается

«корреспондент управы» Е.А. Андреев.

В 1872 г. Ефим Андреев был выбран волостным старшиной Выскатки. В связи с этим в газете «Гдовско-Ямбургский листок» появился ряд его публикаций. – Появился и первый его единственный исторический очерк «Выскатская волость»[14], который стал своеобразным «откровением». – До Е.А. Андреева – никто никогда о Выскатке и Выскатской волости ничего не писал, а все потому, что грамотных было немного. Основная масса социально активных крестьян едва умела расписаться, и статью в газету не могла составить по определению. Писать умели обычно священники и преподаватели, но известно при этом, что школа в Выскатке появилась лишь в 1860-е гг. тщанием того же Ефима Андреева. – Он, кстати, старался придать ей характер духовного заведения. Об этом сообщал в газете владелец имения Вейно г. Бландов, известный на Гдовщине земский деятель, имевший непосредственное отношение к финансированию и инспекции местных школ. Этот Бландов содержал в Вейно кабак и доходное винокуренное производство, которое отравляло всю округу[15].

Е.А. Андреев.

Два-три слова к моим собратьям,

крестьянам Выскатского общества,

при заложении в селении Выскатке Св. храма.

СПБ. 1865.

Обложка.

Согласно Андрееву – большие пространства уезда, на юге, начиная от Ветвенника, в XIX в. подчинялись Выскатской волостной конторе, которая с 20.12.1829 г. входила в ведомство Павловского городового правления. – Волость была присоединена к нему: «для увеличения средств на содержание г. Павловска». – На севере границы Выскатской волости простирались до с. Ложголово, а на западе проходили по берегам Чудского озера и Наровы.

В газете «Гдовско-Ямбургский листок», существовавшей недолгое время, были опубликованы статьи Е.А. Андреева о детском празднике в школе Выскатки и материал о рекрутском наборе 1873 г. Появлялись и анонимные сообщения из Выскатки, в которых в упоминалась его работа по организации школы в с. Черно и его хлопоты по ликвидации последствий пожара в д. Ельма.

Е.А. Андреев был законопослушным человеком и с уважением относился к существующему строю и царской фамилии. В его материалах искренне звучат верноподданнические нотки. Он неоднократно обращался от лица сельчан в высшие инстанции с прошениями, в частности, о строительстве в Выскатке училища и храма. – Известен, между тем, его очерк резкой социальной направленности – «Вололостные правления и господствующие в них порядки»[16], в котором он с беспощадной болью и иронией писал о деятельности крестьянской власти.

Гдовско-Ямбургский листок.

Первый лист первого номера. 3.01.1872.

Редактор Гдовско-Ямбургского листка Н.А. Скроботов для своего времени был прогрессивным человеком. – Он с риском для собственной репутации благоволил к материалам критического свойства, которые иногда поступали с мест. Не исключено, что именно за свою гражданскую позицию он вскоре был уволен из газеты, которая после его ухода была переформатирована. В ней стали работать другие люди. – Исчезли неравнодушные авторы, и среди них – Е.А. Андреев (Выскатка) и С.Е. Лебедев (Доложск).

Н.А. Скроботов, уроженец Нарвы, писавший в Гдовско-Ямбургском листке под псевдонимом «Ругодивцев», как редактор – был патриотом родного края. Он хорошо знал его и давал на местном материале статьи и обзоры историко-статистического свойства. В это же время он анонсировал в газете большой книжный проект по «гдовско-ямбургской теме», но, к сожалению, не собрал денег на издание 3-х заявленных книг.

Можно предположить, что он приезжал в Доложский пог. Гдовского уезда, где у него жили родственники[17]. – Итогом поездки стала небольшая книга – «Погост Долоцко в Гдовском уезде, Петербургской губернии. Очерк Ругодивцева»[18]. – В ней он прямо ссылается на книгу Е.А. Андреева 1863 г. «Исторические записки и предания о погосте Доложском, Гдовского уезда крестьянина Ефима Андреева».

Сижно.

Храм во имя Архангела Михаила.

2005.

Владелец газеты «Гдовско-Ямбургский листок», князь В.В. Оболенский (1841 – 1903), был известным общественным деятелем и просвещенным благотворителем, о чем, кстати, сообщала его же газета. – Он через жену был в родстве с Веймарнами и владел имением Ястребино в Пустомержской волости Ямбургского уезда. – Он был знаком с великими князьями, в частности, – с Александром Александровичем, будущим Императором Александром III[19]. Очевидно, что критика его Гдовско-Ямбургского листка шла с самого верха. – Газета в первоначальном формате существовала недолго и впоследствии редакция под видом «расширения» темы урезала актуальные для Гдова и Ямбурга сюжеты.

Х том «Историко-статистических сведений о С.-Петербургской епархии», в котором были даны «Краткие историко-статистические сведения о церквях и приходах Гдовского уезда. Из записок крестьянина Ефима Андреева»[20], в целом был посвящен истории церквей в Гдовском, Лужском и Ямбургском уездах С.-Петербургской губернии. В преамбуле «гдовской части» член Историко-статистического комитета протоиерей И.Г. Покровский дал исторический очерк о Гдовщине. – После него ничего подобного на эту тему никем в Гдовском уезде и в С.-Петербурге уже не писалось и не печаталось[21].

Очевидно, И.Г. Покровский был хорошо знаком с Ефимом Андреевым и высоко ценил его работу регионального историка. В 1865-м же году, очевидно, они общались по факту «книжных проектов Е.А. Андреева», суть которых сегодня пока не ясна. Можно предположить, что после успеха книги «Исторические записки и предания о погосте Доложском», Ефим Андреев наскоро «набросал» Записки, которые, безусловно, следовало доработать. – Такой возможности впоследствии у него не появилось. – Он постоянно был занят карьерой и другими проектами, и писал уже от случая к случаю, – и только в короткий период с 1872 по 1873 гг.[22]

Записки Ефима Андреева в среде исследователей не потеряли своего значения до сего дня. В ряду редких крестьянских сочинений они занимают особое место[23]. Ефима Андреева можно считать самым удачливым автором из гдовских крестьян, которые работали в XIX в. по теме Гдовщины. Таких было совсем немного.

Ефим Андреев в силу знаний и таланта своего дал в Записках особое видение местной истории, сдабривая их личными впечатлениями. Во множестве приводит он легенды и артефакты, известные сегодня лишь из его повествования. Все говорит о его цепком уме и аналитических способностях. С полным основанием Е.А. Андреева можно назвать первым крестьянским историком Гдовщины, карт-бланш которому дала епархиальная редакция в лице профессионалов[24].

В 1948 и 1966 гг. были опубликованы материалы о гдовском землевладельце, – писателе А.В. Дружинине, который в известной части касались только «помещичьей Гдовщины» 1850-х гг. Это были частные письма и приватный дневник литератора. В 2005 г. появилась монография о жизни и творчестве А.В. Дружинина, написанная Н.Б. Алдониной из Самары[25]. Ни в одном из этих источников не было материалов по местным церквям, о которых писал Е.А. Андреев. – Таким образом – миры бывшего крепостного и помещика – не пересекались.

В очерке о Рождественском храме родной Выскатки он как заядлый книжник поминает о церковной библиотеке и о личном собрании книг, которое по тем временам было огромным: «Церковная библиотека (в Выскатке – В.Б.), из 50-ти книг, заведена Ефимом Андреевым и пополняется на церковные средства. В ней есть несколько старинных книг, как-то: Маргарит или беседы Златоуста (м. 1678) «Книга о вере» рукопись 70ти-летняго старца (1752 г.)»[26], «…Андреев имеет знакомых в разных сословиях… Библиотека его состоит из 300 книг и рукописей»[27].

Работа Е.А. Андреева, не имеющая практически ссылок на источники, тем не менее, рассказывает о том, что он внимательно изучал доступные ему книжные материалы. Записки его во многом перекликаются с очерком «Гдовский уезд» протоиерея И.Г. Покровского, в котором эти ссылки есть. – Это и дает возможность проследить ход книжных поисков талантливого самоучки.

В первую очередь он в исторической работе использовал издания Псковских летописей, которые к тому времени были уже напечатаны: «В старой серии Полного собрания русских летописей псковские летописи публиковались в составе V тома (СПб., 1848: Псковская 1-я летопись) и VI тома (СПб., 1851: Псковская 2-я летопись)»[28].

Со знанием дела описывает Ефим Андреев важнейшие гдовские события: годы Смуты, приходы Батория и Густава Адольфа, приезды Петра и Екатерины. Они так же даны в летописях и т.н. «Прибавлениях», в которых есть описание деяний государей. Упоминает он и о гдовских походах Лисовского и Просовицкого. В работе Е.А. Андреева наряду с книжными материалами, были использованы материалы Выскатского волостного правления.

Очевидно, Е.А. Андреев анализировал свод законов об административном устройстве С.-Петербургской губернии, вычленив отдельно из повествования Выскатку[29].

Е.А. Андреев основательно штудировал книгу «Записки императорского русского географического общества. Кн. VIII. Под редакцией К.А. Неволина»[30]. Она была основана на архивных изысканиях, которые в отдельной части касались Гдова и Гдовского уезда. Этим источником пользовался впоследствии и П.Я. Яновский, сын священника Доложского пог., трудившийся в архивах С.-Петербурга и Москвы над историей С.-Петербургской Епархии, историей гдовского Дмитриевского собора, Доложского и Озерского пог. – Он умер в 1904 г., к сожалению, в расцвете лет и таланта[31].

Об административных преобразованиях России и С.-Петербургской губернии в свое время писалось в книге «Статистические очерки России» (1848). О приезде императрицы Екатерины II в Гдов говорилось в издании «Русский архив» (1870)[32].

Особые вкрапления в повествование Записок, – личные впечатления Е.А. Андреева и легенды, почерпнутые им в беседах с жителями уезда. Они придают рассказу особый шарм: «Есть предания, что Иоанн Грозный лично проходил через Гдов. Кресты от времени его, при псковской дороге, за Рудницей, в 30-ти верстах от Гдова, носят название крестов Грозного»[33], «Дивные сказания носятся в народе об этой древней, бывшей в запустении, обители (пог. Озерá – В.Б.). …Жителям слободы часто бывали видения; то виделся огонь в церкви и горящие свечи, то слышалось ангельское пение, ощущалось благоухание; дети видели седого старца, кадящего в церкви со свечою в руках и мн. др.», «В Кунестье встречал его (великого князя – В.Б.) тогда священник Михаил (впоследствии утонувший во время купанья)»[34].

В 1885 г. Ефим Андреев вспоминает о своем участии в обществах и разного рода структурах: «Прежде он (Андреев – В.Б.) был членом общества восстановления христианства на Кавказе, членом Кирилло-Мефодиевского братства, Вольно-Экономического общества и сотрудником по Епархиальному статистическому комитету. Теперь (в 1885 г. – В.Б.) проходит должность волостного старшины, заведует делом воинской повинности, служит гласным в земстве и членом попечительств Выскатской и соседних церквей. Человек бывалый, посетивший св. места России, Андреев имеет знакомых в разных сословиях, со многими ведет переписку, не раз удостаивался милостивого внимания Высочайших особ и высокопреосвященного Владыки»[35].

Таковы в общих чертах факты биографии выдающегося человека своего времени, историка и публициста из крестьян, Е.А. Андреева. Последние свидетельства о нем приводят клировые ведомости выскатского храма излома веков. К сожалению, ни храм, ни погост, ни, тем более, могила Ефима Андреева, – не сохранились. Нет и фотографий церкви, выстроенной выскатским обществом при его непосредственном участии. Сегодня на месте храма жители Выскатки установили памятный крест…

Е.А. Андреев.

Образ Казанской иконы Божией Матери.

Доска. Масло. 48x39,3 см. 1852.

Частное собрание. Германия.

Надпись на лицевой стороне:

«Съ древнего образа пис. Евфимъ Андреевъ Выскатский 1852 г.»

Е.А. Андреев.

Икона «Cв. княгиня Oльгa пepeд глaвoй Иoaннa Пpeдтeчи».

Дерево, масло. 27 x 22,5 см. 1859.

Тарту. Церковь Вмч. Георгия Победоносца.

Надпись на лицевой стороне:

«1859 г. п. Eфимъ Aндpeeвъ Bыcкaцкий».

Краткие историко-статистические сведения

о церквах и приходах Гдовского уезда.

Из записок крестьянина Ефима Андреева[36].

Ефим Андреев, крестьянин села Выскатки, составил эти записки по поручению члена комитета, прот. Ив. Гавр. Покровского, в 1865 г. Ему же принадлежит и описание погоста Выскатка. Записки богаты историческими данными о судьбе гдовских церквей и заметками о быте прихожан. Редакция надеется, что будет интересна статья, написанная человеком, не учившимся в школах. Само собою разумеется, что все исторические показания остаются на ответственности автора Записок. Ред.]

Гдов. Соборная церковь.

Город Гдов построен псковским степенным посадником Николаем Павловичем и посадником Иваном Сидоровичем, в 1424 году. Псковичи, на 5-й неделе по Пасхе, заложили крепость и город на Гдове реке, при древнем посаде, в 2-х верстах от Чудского озера, на прекрасном местоположении, и к 1-му ноября постройку окончили и освятили город[37]. Тогда же посадником Николаем Павловичем, основан Николаевский мужской монастырь, с церковью Преображения Господня. Каменные стены западной и южной стороны соединялись на углу грозною башнею, сквозь которую был въезд в город по подъемному мосту. Над воротами, в нише, поставлен был образ св. Троицы, а по сторонам лики св. великомученика Димитрия и блогов. кн. Гавриила Псковского. В 1434 г. псковской посадник Иван Сидорович обнес город рвом и земляными валами и укрепил бойницами; с запада, при подошве рва, и с северозапада, по глубокой долине, омывала укрепления глубокая Гдова и делала твердыню неприступною. Тогда же Иваном Сидоровичем основан Ивановский женский монастырь, с церковью св. Афанасия Александрийского.

Город Гдов первое нападение от нем. рыцарей выдержал в 1463 году, но они были отбиты московскими войсками, с великокняжеским наместником Иваном Александровичем и воеводою, князем Феодором Юрьевичем... В 1479 г. немецкий отряд рыцарей напал на Гдов; (рыцари) выжгли посад за городом и всю ночь разбивали стены города из пушек, но 20-го января были отбиты московским воеводою Андреем Никитичем Ногтевым. С тех пор гдовичи празднуют день своего избавления, 18-го января на память св. Афанасия Александрийского.

В 1540 году во Гдове построена каменная церковь во имя св. великомученика Димитрия, с папертью, с тремя входами во храм, об одной главе, утвержденной на пролетной шее, с выдающимися полукружиями алтаря, состоящего из трех отделений, с впадинами в стенах, по примеру всех древних церквей, и с разбросанными без симметрии узкими окнами. Внутри храма, возносящийся к небу светлый, с горшечными сводами, купол утверждается на арочных (многосложных) тяжелых сводах, поддерживаемых 4-мя круглыми низкими толстыми колоннами. Алтарь разделяется на 3 особые части. В средней части алтаря помещается св. престол, в северной – жертвенник, а в южной – сосудохранительница. Стены здания складены из известковой плиты, с булыжным камнем и мусором внутри. Помост церковный устлан тесанною плитою. Иконостас древний, пятиярусный, массивный, вызолоченный червонным золотом и выкрашен малинового цвета краскою. Иконы древние, обновленные в 1856 году... С построения церкви, ей на содержание даны были вотчины, в числе их и деревня Выскатка. В 1551 г. строители Гдовской соборной церкви отлили для нее 2 колокола, а в 1561 г. – третий в 50 пуд.

В дни войны Грозного, чрез Гдов постоянно проходили его орды в Ливонию и Эстляндию, и, занимая город, делали жителям притеснения. Есть предания, что Иоанн Грозный лично проходил через Гдов. Кресты от времени его, при псковской дороге, за Рудницей, в 30-ти верстах от Гдова, носят название крестов Грозного.

Во время осады Баторием Пскова, в 1581 г. один отряд московского войска, из Гдова, осенью поднялся водою на помощь осажденными. Встреченные поляками при устье Великой, они бросили лодки и скрылись в лесу, но были изловлены неприятелем и взяты в плен; в числе их было 200 человек детей боярских.

Иоанн Грозный, в своей духовной, писанной в 1557 г., называет Гдов своею отчиною и отдает в наследство старшему сыну своему Иоанну.

В 1591 году во время войны царя Феодора Иоанновича с шведами, шведский генерал, летом, напал на Гдов и разбил московских (воевод) Петра Никитича Шереметьева, и князя Владимира Тимофеевича Долгорукова; 6000 россиян пало в битве; князь Долгоруков и 50 детей боярских взято в плен. В 1608 г. донские казаки, под предводительством Андрея Просовицкого ходили от Пскова чрез Гдов к Ивангороду, и в 1609 году, Просовицкий, с литовским воеводою Александром Лисовским, ходили против шведов к Ямбургу, и два года сражались с ними в этой стране, но были разбиты под Ямбургом шведским генералом Горном; Андрей Просовицкий, с своими казаками, пошел на помощь к Ивангороду, предавая все на пути истреблению («Донское» кладбище в 15-ти верстах от Сижна, в деревне Родино).

В 1611 г. в Ивангороде появился Лжедимитрий, московский дьякон Исидор, из-за Яузы и, выдав себя за царевича, будто бы в 4-й раз спасенного провидением от смерти, ловко обманув ивангородцев, ямбургцев, копорцев и гдовлян, набрал войско и, с приставшими к нему казаками, пошел ко Пскову, отгоняя везде по пути скот от жителей, и занял Псков, а в это время шведский генерал Понтус Делагардий захватил все города русские от Кексгольма до Гдова, и везде поставил свои гарнизоны и комендантов. Шведы тогда заняли и Гдов. Исидор выступил против них с войском и выгнал их из Гдова и Ивангорода. Шведы, в его отсутствие, напали на Псков и, возвратившись ко Гдову, окружив в нем самозванца, с 7-го октября по 4-е декабря держали в осаде. 4-го декабря Исидор тайно прокрался сквозь шведское войско, прибежал во Псков, и, по открытии обмана, взят беглецом и отправлен в Москву, где получил достойную казнь. С этого времени шведы владели Гдовом до 1622 года, тиранствуя над жителями, которые разбежались по лесам. Голод заставлять шведов неоднократно оставлять покинутый жителями город и отправляться для поисков; они три раза возвращались с татарами, казаками и Литвою, и занимали город.

Слух о избрании на царство Михаила Феодоровича привел в ярость Делагардия и он предал окончательному разорению опустошенную Новгородскую область... Враги тоже делали и в Гдовском уезде и в самом Гдове, чего не вытерпя, один из псковичей, торговый человек Феодор Феодулов, летом 1614 года, собрав ратников из охочих людей, напал на Гдов и отнял его от шведов; но шведы, в числе 700 человек, подступили снова к городу. Подоспевший на помощь русским свежий отряд из Пскова, разбил шведов и отнял от них пушки; но, узнав о том, шведский генерал Евергард-Горн, с сильным отрядом и артиллерией, из Нарвы подоспел к Гдову, и едва не весь город разрушил и, взяв приступом, жителей выпустил. Осенью того же года Густав Адольф, король шведский, два раза брал приступом город, овладел им, но вскоре оставил его развалины и возвратился в Эстляндию. Мир в 1617 г. возвратил Гдов России, но шведы, еще до 1622 г., удерживали его, в обозначение исполнения русскими пунктов, постановленных при заключении мира.

В 1650 г. во время смятения во Псковской области, гдовичи, с солдатами Сомерской волости, пристали к мятежникам, и в уезде многие помещики пострадали, в том числе – Елагины: отец сожжен, а сын убит; и Нагин убит. С ними участвовал даже поп Георгиевского погоста Фирс.

Во время войны Алексея Михаиловича и Петра Великого, Гдов занимаем был войсками, а в 1705 г. Петр Великий, прибыв из Нарвы сухим путем, отправлялся из Гдова, на полоненных от шведов (судах), с распущенным флагом и с пальбою из пушек, во Псков, где встречен был, из 24-х крепостных орудий, пушечною пальбою. В 1706 г. чрез Гдов, Петр 1-й, с царевичем Алексеем, на почтовых, отправлялся в Смоленск, из Нарвы чрез Псков, и в 1707 г. обратно, тем же путем, в С.-Петербург, и в 1708 г., 29 июня, из Нарвы, чрез Гдов, под Полтаву.

В 1780 г. Екатерина II-я, проезжая в Белоруссию, в мае месяце, была во Гдове, где, для приезда ее, был устроен деревянный дворец; она слушала обедню в Афанасьевской церкви, куда дорога, от дворца, по пути для государыни была устлана красным сукном. В саду, у дворца, государыня, с вел. княгиней Марией Феодоровной, и с другими какими то принцессами изволили пить чай и кушать. Дорога от Нарвы до Пскова ночью освещена была пылающими кострами, во время проезда императрицы.

В 1818 года вел. кн. Константин Павлович следовал в поход, через Гдов, с своим уланским полком, но в Гдове все служаки разбежались и он, недовольный, его оставил; напротив, в деревнях, по пути, народ встречал его толпами, и он даже, местами, шел с ними пешком. В Ветвенике и Кунестье – был в церквах и встречаем, с крестом и св. водою, от священнослужителей. В Кунестье встречал его тогда священник Михаил (впоследствии утонувший во время купанья). В Руднице, не знаю, был ли вел. князь в церкви, но на станции разбранился за неисправность (в доставке) лошадей. Крестьяне о том не забыли. Его сопровождала польская княгиня Радзивил. И это помнят.

С 1781 года Гдов, с уездом, причислен к Спб. губернии и им о управляли комиссары, впоследствие замененные уездными исправниками. Около 1687 г. в Гдовском и Кобыльском уезде, кроме Сомра и правой стороны Плюсы, считалось не более 20-ти церквей, принадлежавших Псковской епархии, и в 1766 г. – 9662 жителя.

Соборная церковь, опустошенная шведами, долго оставалась в бедственном положении, но древние иконы были спасены, или в последовавшие времена мира написаны, того неизвестно. Думаю, что, судя по их древности и стилю, они принадлежат к царствованию Алексея Михаиловича. Надпись под иконою св. Димитрия свидетельствует, что иконы написаны и иконостас устроен г-м Григорием Петровичем Коновницыным и женою его, Евфимйею Кирилловною, в 1737 г. Надпись эта более принадлежит иконостасу, чем иконам и скорее может относиться к их возобновлению. Притом она составлена уже в 1811 году.

В соборе находится древний образ св. Иоанна Крестителя. Он написан в память победы, одержанной над немцами при Кушельском озере (губе), в 40 в. на с.-в. от Гдова, в 1341 г., и принесен в гдовский николаевский монастырь в 1754 г. и оттуда – в собор, протоиереем Константином Петровичем Несвицким, в 1846 году.

В самой глубокой древности, при Гдовском посаде была церковь св. великомученика Димитрия. Александр Невский имел его икону в походе своем на рыцарей и помощью его одержал победу над ними, на льдах Чудского озера. Псковичи хранили икону как дорогую редкость, и ее, в Покровской церкви, враги пробили ядром в грудь, под правою рукою, сквозь серебряный позолоченный доспех, и проломили доску. Псковичи тогда пришли в ужас и обратились с молитвою к св. Страстотерпцу. Помощью его, они, в тот же день, открыли тайные подкопы врагов. Это было в начале сентября, во время осады Пскова Баторием, в 1581 г. И так, я думаю, что со времени Невского, уже существовала церковь св. Димитрия в Гдове, а во Пскове она была уже в 12 в. построена св. Всеволодом Гавриилом. С этим заступником Пскова и на иконе св. Троицы, св. Димитрий изображен.

При соборе отдельно возвышается осьмиугольная, готической архитектуры, колокольня, высотою в 22 саж. К ней, с правой стороны, примыкает небольшая церковь, посвященная, в недавнее время, Успению Божией Матери. Она построена в готическом вкусе, по наружному фасаду, во всем точна (подобна) собору, а внутри – с шатровым сводом, без колонн и без арок, с окнами узкими, устроенными без симметрии. Очень сыра и мрачна. Ее считают первоначальною. Но я сомневаюсь. До 1822 г. и с северной стороны примыкала точно такая же церковь, во имя Архистр. Михаила, но, по ветхости, или своеволию, сломана немцем Крейгером, и пережжена на известь для постройки тюрьмы и присутственного дома, который двором своим (острогом) примыкает почти к колокольне.

Николаевская церковь.

Николаевский монастырь построен Псковским степенным посадником Николаем Павловичем, около 1424 года, с церковью боголепного Преображения и Николая Чудотворца, о чем свидетельствует древний, сохранившийся, монастырский синодик. Псковские посадники Леонтий и Зиновий упоминаются в синодике в числе, благодетелей, давших свои вотчины монастырю. Упоминаемый в 1475 г. Псковский посадник Елисей, тоже записан в числе благодетелей... Обитель имела крестьян у Кушельской губы и, по упразднении монастыря, в 1764 г., с них получалось до 1000 р., с 333 душ, оброку. Никольский погост, или Поля, в прежнее время составлял монастырское село, и крестьяне того прихода, почти все, принадлежали Николаевскому монастырю.

В цветущее время обители, в ней спасались схимники и весь край благоговел к ней. Заросшие пруды и вековые дубы, существующие еще теперь, свидетельствуют об отжившей обители и ее минувшем благолепии. Шведы и огонь привели ее в запустение, а лишение штата, в 1764 году уничтожило ее существование. Первым настоятелем ее был архим. Пахомий и игумен Иннокентий. Последним строителем был иеродиакон Варлаам, после многих трудов восстановивший из пепла истребленную пожаром обитель, имевший болезненно-горькую участь – видеть ее совсем упраздненною. До разорения ее шведами, в ней управляли 20 игуменов и 2 архимандрита. Впоследствии она была приписана к Псковскому архиерейскому дому и, до совершенного упразднения, управляема была строителями.

Настоящая церковь, во имя св. Николая, деревянная, построена крестообразно, с светлым куполом и с колокольнею, построенною в нынешнем столетии. Сказывают, что она перевезена сюда из Вейна около 1750 года, после постройки там каменной, во имя Воскресения Христова, церкви. В Вейне означенная церковь построена на место сгоревшей и стояла не более 10-ти или 15-ти лет. Когда пожар опустошил Николаевский монастырь, то, по воле псковского архиерея, из Вейна переведена, оставшаяся излишнею, церковь. Иеродиакон Варлаам в 1753 г. поставил ее на настоящее место и устроил в ней иконостас.

В нижнем ряду иконостаса помещаются довольно замечательные иконы, оставшиеся из прежней обители. На иконе Спасителя висит четвероконечный крест, бывший когда-то со св. мощами, а на иконе святителя Николая, серебряный, наперстный крест, очень тяжелый. Еще замечательна икона Спаса Преображения, в 7 вершков величиною, врезанная в другую, на которой изображена земная жизнь Иисуса Христа. Икона писана в 1652 году по повелению псковского священника Давида.

В церкви находилось прежде, ныне взятое в собор, Евангелие, в серебряном окладе, подписанное собственною рукою Маркелла, митрополита псковского и великолуцкого, пожертвованное им в приписной к архиерейскому дому Гдовский николаевский монастырь, под запрещением и анафемою кому либо взять для отчуждения сего вклада из Николаевского монастыря. Евангелие напечатано в 1677 г., а подписано 1683 г., марта 16-го.

Церковь св. Афанасия

Александрийского.

Ивановский женский монастырь основан в 1434 г. псковским посадником Иваном Сидоровичем. В нем ц. св. Афанасия Александрийского получила свое начало со времени нападения немецких рыцарей в 1479 г., в январе месяце, и в память освобождения от них. В начале 17 в. опустошен шведами; упоминается в летописях псковских в 1583 г.; надел вотчины и крестьян. Прежняя деревянная церковь построена прихожанами во времена Алексея Михаиловича; сломана в 1858 г. На ее место основана, в 1852 г., новая, каменная, пятиглавая, без колокольни, церковь, в древнем византийском стиле, с круглыми в куполе окнами. Самый купол шатровый, темный. От древней церкви еще целы некоторые иконы и царские двери. Настоящая церковь св. Афанасия построена на месте бывшей обители, с приделами Преображения Господня и св. Иоанна Предтечи, на память бывших прежде в Гдове обителей. Она находится в южной части города, на левой стороне р. Гдовки. Вблизи ее видны еще древние монастырские пруды, засыпанные мусором и землею, взятою из под основания строившейся в 1852 г. церкви.

Пятницкая церковь.

Пятницкая деревянная церковь во Гдове построена прихожанами в половине 18-го века, по одному плану с церквами в Павлове (сгоревшей) и Каменном, и им современна. Она имела вотчины, вместо которых получала впоследствии 100 р. оклада. Иконостас в ней устроен в 1795 г. Иконы живописные, искусной работы, подновлены в 1849 г. автором этих записок. Древний образ св. Великомученицы Параскевы, с житием ее, еще цел; подновлен в 1795 и 1824 годах. К западной части церкви, в 1852 г. пристроена теплая церковь с 2-мя престолами: Флора и Лавра и Вознесения Господня. Церковь находится на возвышенности, в северной части города, на правом красивом берегу Гдовки. Восстановлением своим она обязана винному откупщику, губерн. секретарю Алексею Мартыновичу Турчанинову, впоследствии – Аврааму, монаху Черменецкого монастыря.

Церковь св. Марии Магдалины.

Кладбищенская церковь св. Равноапостольной Марии Магдалины, каменная, построена около 1846 г. помещиком Тишиновым, над гробами его фамилии, и назначалась первоначально во имя св. Троицы.

В городе есть хороший обычай: в дни Светлой недели совершать крестные ходы из всех церквей в одну, именно: в понедельник к собору, во вторник – к Афанасьевской церкви, в четверток – к Никольской, и в пятницу – к Пятницкой... В день Преполовения от всех церквей приходят к собору и, по совершении общего водоосвящения, ходят вокруг стен города. Тоже делают и 26 октября, на память св. Великомученика Димитрия

В городе во все слободах состоит не боле 220 домов. Из них 100 домов можно считать лучшими. Город, удаленный от трактовых дорог, скудный торговлею и жителями, при лучшем порядке вещей, мог бы быть самым привольным. Чистый воздух, садов множество, почва плодоносная, обилие рыбы и дешевизна продуктов — составляют все удобство сделать его приятным дачным городом. В нем живет много немцев и в 1861 г. для них устроена кирка, за заставой, на севере.

Сведения о некоторых погостах

Гдовского уезда[38].

5) Вейно.

При храме (погоста Вейно) бывают народные собрания на праздники: в храмовой день 13 сентября и в 7 воскресенье по пасхе; кроме того много собирается людей 23 ноября, на память святителя Митрофана Воронежского. Праздник образовался с 1841 г., вследствие бывшего сновидения одному простому крестьянину Феодору (почитаемому от многих за юродивого), который, поэтому, написал образ святителя Митрофана. Слух о явлении ему святителя разнесся с неимоверною быстротою, и народ, движимый усердием, имел неблагоразумную ревность, без дозволения начальства, построить в несколько дней над источником в деревне Заборовьи (где жил упомянутый крестьянин) часовню. Толпы богомольцев стеклися с разных сторон, так, что местный священник, Симеон Преображенский, должен был довести о том до сведения полиции. Гдовский исправник, не смотря на увещания умирающей жены, приехав в деревню, приказал срыть часовню и загрузить каменьями и землею источник (конечно родник нашел себе другой путь). Народ, в сильном негодовании на начальника, разошелся, и с тех пор ходит на праздник в погост Вейно; берут и воду из источника; верующие получают исцеление и приносят свои дары в благодарность угоднику божию. Но бедный Феодор много потерпел за то и много выстрадал. Образ, написанный по усердию его, находится, как слышно, в ризнице Александро-Невской лавры; вместо его написан другой, и народ усердствует, по прежнему, к святителю, без суеверия, которого можно сказать, народ нашего края не очень-то держится.

Из замечательных окрестностей погоста Вейна есть кладбище военное, при деревне «Губин перевоз», свидетельствующее, что на том месте была жаркая схватка русских с неприятелем; много положено народу с обеих сторон; неприятели и русские положены на одном возвышенном месте, рядом, но отделены друг от друга особыми кладбищами, заросшими теперь тенистою рощею; над русскими поставлена часовня во имя Покрова Пресв. Богородицы. Думают, что деревня, находящаяся при этих могилах на берегу Плюсы, получила свое название (Губино) от множества погубленных здесь людей. Кто были неприятели, неизвестно. Говорят, что это была «Литва поганая». Другое кладбище находится на левом берегу реки Руйки, в 7 верстах от Вейно. На нем кресты весьма древни, с непонятною надписью. На другой стороне речки место называется «Таборы»; по преданию, Литва, ограбив церковь св. Николая в Ольгином кресте, на Нарове, увезенные из ней иконы употребляла для походных кроватей. Узнав об этом, местные жители напали врасплох на литовских людей, тогда как они раскинули свои таборы на берегу р. Руи; произошла жаркая битва; много русских пало, но все таки они отбили дорогую святыню, – иконы угодников Божиих и нерукотворенного Спаса. С тех пор иконы хранятся в сельской часовне, при деревне Малой Руе.

8) Доможирск.

Погост Доможирск находится на Чудском озере, в 10-ти верстах от устья (истока?) реки Наровы. Церковь каменная, древней архитектуры, построенная по плану и фасаду гдовского собора, имеет два придела. Колокольня построена в 1822 году. Наружный вид церкви во всем сходен с Наровскою, в Ольгинском кресте: стены складены из плиты и булыжника, толщиною в 2 аршина; внутри 4 круглые колонны поддерживают тяжелые арочные своды, на которых утверждается, стремящийся в небо, высокий купол, из коего, в 4 узенькие окна, проходит свет в церковь... Иконостас пятиярусный; иконы возобновлены в 1824 году. Здешнее народонаселение единственным промыслом имеет рыболовство и торговлю рыбою. Зимою живут в четырехсторонних, с покатою крышею, сделанных из березового луба, балаганах, на льдах Чудского озера. Приезжают домой в субботу вечером и в понедельник, с полуночи, уезжают в свои лубеные домики на льды озера. Много пьют вина; впрочем и извинительно для них, по образу их жизни. Грамотность слабо идет в ход.

В 4-х верстах к северу, у Козлова берега, видны основания дер. церкви св. Николая, устроенной во времена Грозного, около 1558 г. и сожженной шведами в 1581 году.

Церковь Живонач. Троицы, в Доможирске, по местному преданию, строена князьями Елецкими. Из истории видно, что Иоанн Грозный, по взятии Сыренска [*) При устье Наровы, в Эстляндской епархии, с церковью во имя св. Троицы.] в 1558 г., велел там устроить церковь Живоначальной Троицы, с приделами св. Николая Чудотворца и пр. Илариона Нового, игумена Далматского. Но местное предание сыренских жителей говорит, что у них, до 1802 года, церкви не было. Видно, что церковь, построенная по повелению Грозного, разорена шведами. Но мы видим по архитектуре и по всем подробностям, что церковь св. Николая на Нарове и церковь у Живоначальные Троицы – в Доможирске, современны.

В капитальной стене храма, бывшей, вероятно, прежде снаружи, а теперь входящей во внутрь придельной церкви, вставлена доска, с выпуклыми, составленными вязью, буквами. На ней значится: «лета 7190, марта в 5 день, на память св. муч. Конона Градаря, преставися раб Божий, псковский помещик, Фотий Евфимиев сын Желнынский». Неизвестно, кто он, строитель ли храма, или придела, устроенного, вероятно, позднее главной церкви.

9) Сороковой бор и погост Озера.

Так называется местность, находящаяся в самой южной части Гдовского уезда, составлявшая, до 1780 г., особый Кобыленский уезд, и имевшая в 1766 г. 2728 жителей. Пространство от южной части верховьев Плюсы до границ Псковской губернии, покрытое дремучими лесами, непроходимыми мхами и болотами, перерезанное реками – Желчею и Черною, или Лудвою, представляет страшную пустыню, мало населенную народом загрубелым, непрямодушным, закоснелым в невежестве и суевериях, на котором еще ясно остается отпечаток первоначальной дикости нравов древних кривичей, описанных Нестором. Площадь эта, занимающая пространство в 1140 квадр. верст, перерезана большою пустынною дорогою из Гдова ко Пскову, на которой встречаются: древнее кладбище, с каменными крестами, одна деревня, две лесные стражи и две станции. В прежнее время здесь водворялись шайки разбойников, имевших свои землянки около берегов Черной речки. Воспоминания об них наводят и теперь еще ужас; потому народ, по усердию своему каждый год путешествующей из северной части Гдовского уезда в Псковопечерский монастырь, к крестному ходу, на 6-й неделе по Пасхе, и ныне всегда собирается большими толпами, человек в 40, для безопасного прохождения страшной пустыни Сорокового бора, единственно тогда только оживленного разумными существами, на 40 верстном протяжении своем от Рудницы до Маслогостиц.

В этой страшной пустыне, уединенно безмолвствовавший «божественный» Иларион, ученик Пустынножителя на р. Толве, великого Евфросина, основал свою обитель при р. Желче, в 12-ти верстах отсюда впадающей в Чудское озеро, и был ее игуменом. Он скончался 28 марта 1476 г. Монастырь его, в 1695 г., приписан к Псковскому архиерейскому дому, а в 1764 г. упразднен. Монастырская церковь Покрова Божией Матери еще существует. Она воздвигнута на основании прежней, построенной преп. Иларионом. В ней он и почивает под спудом. Иконостас прост и древен, без излишних украшений, возобновлен в 1844 и след. годах. Над гробом преподобного кипарисная рака с серебряной ризой, с позлащенным венцом, украшенным бриллиантами. Рака стоит на левой руке, у иконостаса, под резным золоченым балдахином... К востоку от церкви, в ограде, показывают место, где была келья преподобного. После упразднения монастыря, церковь была приходскою и потом – в запустении. Восстановлением своим обязана уроженцу слободы Озерской, с.-петербургскому купцу Мартиниану Якимову и губернскому секретарю Алексею Мартыновичу Турчанинову, после – монаху Черменецкого монастыря Авраамию. Последний, после бурной жизни, проведенной в служении винному откупу, чтобы, под старость, спасти душу, начал производить богоугодные дела – возобновления церквей в Гдовском уезде. Ему обязаны этим: Гдовская Пятницкая, Озерская, Польская, Моцкая, Сяберская, церковь Кобылья Городища, Черменецкого монастыря и др. Он действовал за одно с Мартинианом Якимовым, признавая, что «нет на свете лучше дела, как заниматься построением церквей».

Погост Озерский, бывший прежде Покровский монастырь, стоит на красивом берегу р. Желчи, на левой стороне. Получил свое название от местности, заключенной между трех озер, соединенных рекою; окружен лесами и болотами. На другой стороне речки раскинута бывшая прежде монастырская Озерская слобода. При слободе бывает большое собрание народа 1-го октября, в храмовой день, и 21-го октября, в день памяти преподобного.

Дивные сказания носятся в народе об этой древней, бывшей в запустении, обители. Было время, когда в ней не совершалась божественная служба и церковь готова была рушиться. Жителям слободы часто бывали видения; то виделся огонь в церкви и горящие свечи, то слышалось ангельское пение, ощущалось благоухание; дети видели седого старца, кадящего в церкви со свечою в руках и мн. др. Где была келья преподобного, там стояла древнейшая сосна, в которой был улей. Пастух с сыном дерзнули срубить ее, чтобы воспользоваться медом из улья, но за дерзость свою были наказаны: отец лишился зрения и долго раскаивался в своем поступке.

Во время подделки фундамента, два каменщика, мещане из Гдова, Петр и Григорий Кирилины, молодые парни, полюбопытствовали коснуться склепа, в котором был скрыт гроб преподобного, вероятно желая узнать, тут ли находятся мощи угодника Божия? Но за дерзость были наказаны: на них напал внезапный страх; они бросились бежать, и от испуга лишились рассудка. Петр впоследствии поправился, а Григорий и теперь, вот уже 20 лет, находится в расслаблении ума. Ему грезится то икона преподобного, то разные сцены из озерской жизни. Он кроток и безответен.

В 1852 г., в конце июля, один молодой путешественник ко св. местам от изнурения сил получил горячку и 1-го августа, в болезненном состоянии, пришел ко гробу преподобного. Он молился, сколько мог, просил преподобного, чтобы дарована была ему возможность продолжать путь свой. Предав себя заступлению угодника Божия, он скромно приютился на ограде, при стене церковной, у того места, где стоит гробница преподобного. Угодник Божий даровал скорое исцеление молодому человеку. На утро горячка оставила его, и он, к удивлению своему, со свежими силами, до восхода солнца, собрался к путь свой, оглашая пустыню Сорокового Бора благодарным гласом похвал преподобному своему исцелителю. «Может быть это дело случая, скажут иные, отдохнул и оправился». Было бы так, если бы путешественник, побывав в монастырях Псковских и в Новгороде, на пути к Тихвину не встретил вновь возвратившуюся к нему горячку. Там он совершил свое обещание и там его ожидала покойная градская больница, из которой, уже в половине ноября, он возвратился домой здоровым. Благодарность свою к исцелителю, исцеленный – автор этой статьи [*) Т.е. сам Ефим Андреев.] засвидетельствовал пожертвованием 90 штук иконок преподобного.

10) Ремда.

Погост Ремда находится в южной части Сорокового бора при р. Ремде. Прихожане живут в самой загрубелой дикости, разбросаны по клочкам земли и по берегу речки, в дрябех (дебрях?) болот Сорокового бора и частью при береге озера. Другие деревни углубились в глушь пустынь, на 25 верст и вообще имеют трудное сообщение с церковью. Церковь каменная, во имя святителя Николая, построена на место сгоревшей в 1824 г. Ремдовское село существовало еще в 1341 году и разорено лифляндцами. Ремедские рыбные ловли, в 1453 г., принадлежали новгородскому владыке Евфимию, и он сам приезжал осматривать их.

11) Кобылье городище.

В 1461 г. псковский князь Александр Васильевич Черторижский, у Желатского острова, на Узолице, построил дер. церковь Архистратига Михаила, но лифляндцы, в том же году, сожгли ее и с нею – 9 человек псковичей; иконы и утварь увезли в Оденпе (на запад от Пскова). По замирении, в 1462 г., иконы и утварь немцы возвратили, и псковичи, в том же году, на «обидном» месте, построили город Кобылинск и в нем – церковь Арх. Михаила. Строившие крепость, 60 человек псковичей, получили за труды 90 рублей, сумму, по тогдашнему, весьма значительную. В 1463 г. Кобылинск выдержал осаду от немцев, которые начали разбивать стены его пушками и выжгли псковские «исады» иди пристани. Псковичи отразили немев, которые, удалившись от Кобылинска, напали на Гдов и на берега Наровы. В 1479 г. немецкий орденмейстер Бернгард фон-де-Борх, 4-го марта, вечером, напал с войском врасплох, на крепость Кобылинскую, осадил ее и утром начал разбивать ее пушками, потом пустил, по лестницам, ратников в город. Посадник Макарий храбро оборонялся, но рыцари обложили город сгораемыми веществами и предали его пламени. Осажденные погибали, задыхаясь в дыму и пламени. Многие, спасаясь от огня, бросались чрез стены города, но не получали пощады. Немцы били их камнями, кололи и рубили. Таким образом погибло 3985 псковичей; остальные посадником взяты в плен.

В 1581 г. Кобылинск заняли поляки и до 1781 г. он считался уездным городом, но с тех пор он составляет посад с каменною церковью Арх. Михаила. У западной части храма, около 1850 г. построен придел св. Иоанна Предтечи.

Напротив погоста, в 10 верстах, находится остров Желачек, бывший предметом частых ссор между лифляндцами и псковичами. С половины 15 в. он заселен русскими. Жители его, прихожане Кобыльской церкви, упорные раскольники-беспоповцы. Вообще жители прихода почти не имеют земли, но живут привольно по берегу озера и по островам, занимаются рыбными промыслами и достают много дичи. В приходе протекает речка Черная, по древнему названию Лудва, на которой, в 1362 г. разбойничали лифляндцы.

12) Бельская Засада[39].

Погост Бельщина, в юго-восточной части Гдовского уезда, в 100 верстах от Гдова и в 40 от Пскова, в 80 вер. от Псковского Крыпецкого монастыря, существовал из древности, разорен в 1581 г. поляками. Настоящая церковь каменная, простой архитектуры, построена 1806 года.

В приходе много тайных и явных раскольников-беспоповцев. Нередко, в праздничные дни, когда приходит священник служить молебствия в домы прихожан, домы раскольников убраны, но пусты; на столе, покрытом скатертью, хлеб и рубль денег; щедрая плата священнослужителям за молебствие, только бы их не беспокоили; напротив православные дают 25 коп. и меньше за молебен... Здесь было место сходбищ шайки Авдоша, куда он к питейному дому приносил свои добычи, требуя без цены водки и без цены оставлял свои вещи.

16) Прибуж.

Прибуж существовал из древности. Во времена Литовские шайка грабителей напала на Прибуж 6 августа, когда там было, при церкви, собрание народа, по случаю праздника, и подумав, что это – ратники, чтобы узнать, скрылись в лесу за холмом и, дождавшись ночи, вечером захватили женщину, идущую за водой и, выведав от нее о собрании, напали и разорили церковь и село, предав казням жителей. Таково предание народное. Место древней церкви показывают в недальнем расстоянии от нынешней.

Близ Прибужа, в одной версте, была в 18 столетии, еще другая, домовая, ц. св. Троицы, с приделом преп. Стефана Савваита, построенная помещиком Хвостовым. Она, по перенесении мызы в Чернево, тоже близ Прибужа, уничтожена. Иконы ее, хорошей живописи, находятся в Прибужской церкви. Народ здешний занимается земледелием и многие – звериной охотой. О своих похождениях они составляют рассказы, где говорится о лесовиках, домовых, денниках (бес полуденный), оборотнях и т. п.

Во дни святок и в крещенье здесь совершаются по ночам страшные оргии и, к истинной скорби благочестивых, страшно сказать! употребляют имя Великого Бога. В постыдных, богопротивных играх, раздавшись наги и, связавшись вдвоем, представляют лошадей, и на них – всадник, вымаравшись сажей и обвесившись разными вещами, ездить «с казной», произнося кощунства. Или, одевшись в рогожу, на подобие ризы, и распустив сажу в воде, подводят к этому богохульнику каждого, даже насильно, и метелкой кропят его этой водою. Вокруг большой деревянной ступы, поставленной среди избы, водят кругом по два человека, представляя тем венчание браков; или один представляет себя мертвецом, а другие отпевают его; третий, представляя воображаемую смерть, с сделанными из редьки белыми зубами, скалит их и хлопушкой бьет других. Лет десять назад я был личным зрителем таких действий, много раз хотел сообщить о том лицам, от которых зависит воспретить такие богопротивный игры, но робость и опасения — получить за то неприятности – удерживали меня. Умоляю Всевышним Богом обратить на это внимание тех лиц, которые могли бы, словом увещания, искоренить это зло, недостойное нынешнего просвещенного века. К этому должно воспретить разгулы, совершаемые в последнее Воскресение пред (Великим) постом, за полночь на понедельник, ограничив их субботою *). [*) Ныне слышу, к утешению моему, что достойнейший пастырь Прибужский о. Павел ревностно старается о просвещении своей паствы. Позднейшее примеч. Е.Ф. Андреева[40].]

17) Щепец.

Погост Щепец находится в 8-ми верстах к северозападу от Прибужа, на правом берегу Плюсы. Церковь каменная, св. Архистратига Михаила, приятной архитектуры, в небольшом размере, построена на месте древней деревянной церкви, в 1834 году, помещиком, надворным советником, Арсением Васильевичем Семевским. Иконостас великолепный, вроде придворного. Иконы трудов крестьянина Выскатской волости Андрея Саввина. Он природным талантом, без руководства учителя, достиг, до возможной степени живописного художества, в свое время был украшением здешнего края и пользовался славою и доверенностию значительных лиц.

При погосте находится великолепный замок, с башнями на углах и другими, свойственными такому зданию, затеями. Это трехэтажное, о 90 залах, здание, стоящее владельцу миллиона рублей сер., не к месту здесь и не приносит хозяину никакой пользы, кроме 5000 р. ежегодного расхода на поддержку. Оно было бы весьма нелишним, в настоящее время, для обыденной жизни.

При деревне Васильевщине прежде существовала церковь, и там находится несколько десятин церковной земли. Говорят, что она разорена Литвою. Весьма бы хорошо, и даже необходимо, восстановить там приход и устроить церковь, чего желает и народонаселение, принадлежащее трем соседним приходам. Дальнее расстояние и болота лишают их частого посещения своих церквей. Такая же нужда настоит и в так называемой местности «Борисово поле»; находящейся между Прибужем и Рудницей, при деревне «Мишиной горе» *). [*) В «Мишиной горе» уже устроена церковь. Прим. Ред.] Ближайшая к Мишиной горе деревня Греховщина, называется так потому, что народ умирает во грехах, без покаяния, а младенцы – без крещения. В одной деревне 17 незаконнорожденных.

Пусть да простят мне читающие сию рукопись, когда увидят в ней такие черные краски! Не моя вина, что я коснулся сего предмета. Одно лишь желание добра моим собратьям, и любовь к ним, заставили обнаружить темную сторону народа православного.

Гдовско-Ямбургский листок

Выскатка село (Гдовск. у.). Отсюда нам пишут: «10 апреля, 1872 года, у нас, на Выскатском волостном сходе, происходили выборы новаго старшины, на место отслужившего свой срок волостного старшины Т.В. Слизнева[41]. Выбор пал на крестьянина села Выскатки Ефима Андреевича Андреева. Он был избран волостью единодушно. Поэтому считаем не лишним сообщить некоторые сведения о вновь избранном старшине. Е.А. Андреев, сын грамотнаго отца, занимавшегося церковною живописью, получил свое воспитание среди незавидной обстановки сельской жизни. От своего родителя, кроме природного таланта к живописи, он наследовал честность и любовь к труду на общую пользу. Село Выскатка обязана Андрееву учреждением существующей школы, которая при его старании имеет довольно заметные успехи и уже другим школам дала довольно подготовленных сельских преподавателей; затем, его заботами построена прекрасная церковь без всякого для прихожан отягощения; далее, его стараниями учреждено у нас церковно-приходское попечительство и установлен крестный ход в память спасения жизни Е. И. В. великаго князя Константина Николаевича от угрожавщей ему опасности в Варшаве, 21 июня, 1862 года. Е.А. Андреев неоднократно находился в числе депутации от крестьян Выскатской волости с представлением верноподданнических адресов к Государю императору по случаю возстания в Польше в 1863 г., и к Е. И. В. великому князю Константину Николаевичу с представлением уставных грамот в 1862 г., а так же и в другое время. Он всегда был душею общества и много трудился по делу распространения грамотности в нашей волости и ея окрестностях, и своим влиянием много способствовал ея успехам. Выскатское ссудо-сберегательное товарищество в Андрееве имеет усерднаго труженника и главнаго своего деятеля и, немудрено, при предстоящем выборе волостного старшины, волость обратила на Андреева общее свое внимание. 27 апреля, на 42 году своей жизни, Андреев утвержден в новой своей должности, и 5го мая с благословением принял священную присягу на службу Государю и обществу. При этом не лишним считаем сообщить его речь, произнесенную сельским старостам Выскатской волости, при первом собрании членов правления 7-го мая. Эта речь выражает всю полноту его доброго сердца; пусть она послужит для других старшин напоминанием их обязанностей. «Достопочтенные старосты сельских обществ Выскатской волости! При настоящем, первом, по вступлении мною в должность волостнаго старшины, вашем собрании, считаю священною моею обязанностью сказать вам, что я никогда не решился бы принять многотрудную должность волостнаго старшины, если ваше и всей Выскатской волости общее и единодушное желание не вызвало бы меня на это. Видя единодушное желание волости иметь меня старшиною и зная ее незавидное положение, я принял должность и священную присягу исполнять предстоящие мне обязанности согласно своему долгу; но я не надеюсь и не буду в состоянии исполнять моего долга без вашего содействия. Каждый из вас избран своим обществом так же, как я избран волостью. На всех вас равномерно лежит обязанность исполнять свой долг, согласно законам. Незнанием закона никто не смеет извиняться. Неведением закона не оправдываются и безграмотные. Они так же отвечают за его нарушение, как и грамотные. Поэтому, я предварительно обязан объяснить вам ваши обязанности в отношении вашей должности. Обязанности эти изложены в Высочайше утвержденном 19 февраля, 1861 года, общем положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, и частью в отношении исполнения в сельском полицейском уставе и сельском судебнике, на который указывает общее положение. Достопочтенные старосты сельских обществ Выскатской волости! Я ожидаю ревностнаго и усерднаго вашего содействия мне, по моей служебной деятельности. Не моя будет вина, если из вас кто-либо не будет исполнять в точности возложенных на вас обязанностей. Правительство строго следит за всеми вашими действиями. Награждает усердных деятелей для общественнаго блага и карает нерадивых. Так будем же, на сколько хватит у нас сил и уменья, исполнять свои обязанности, – заботиться об общей пользе, заботиться, чтобы все в точности исполняли надлежащие на обществах денежныя и натуральныя повинности, приводить в исправность дороги, внушать крестьянам, чтобы поменьше учреждали кабаков, не пропивали бы уголков своих полей, пожень и лядин и штрафных денег, заботились бы о хорошем воспитании своих детей, люби ли бы Бога и своих ближних, своего Государя и начальство, которые особенно пекутся о всех нас и желают, чтобы все мы были счастливы и благополучны». Старосты, выслушавши речь новаго старшины дали подписку в исполнении своих обязанностей.

Выскатская волость

(Краткий исторический очерк) [42]

По первоначальному своему учреждению, Выскатская волость образовалась из крестьян, принадлежавших, до 1764 года, церквам и монастырям Псковской епархии[43] и обнимала собою все пространство северо-западной частям Гдовского уезда от села Ветвенника, находящегося в семи верстах к югу от Гдова на берегу Чудского озера, до устья р. Плюсы, впадающей в р. Нарову, в семи верстах выше г. Нарвы. В ней числилось, в 1804 году, 3003 ревизских душ мужск. пола. Волость эта сначала принадлежала ведомству казенных экономических крестьян, в временно, с 1798 по 1804 год, деревни и земля волости розданы были в пользование командорам Мальтийского ордена; а с 1804 по 1830 г. – волость принадлежала ведомству государственных крестьян. В 1830 г. волость преобразована и северная часть ее составила собственно Выскатскую волость, ведомства Павловского городского правления имения Е. И. В. Государя Великого Князя Михаила Павловича. В ней, по 8-й ревизии, числилось 4314 ревизских душ муж. пола. В 1848 г., от Выскатской волости западная часть отделилась и составила Добручинскую волость; затем, в Выскатской волости числилось 2658 ревизских душ мужск. пола. В 1863 году, по кончине Великого Князя Михаила Павловича, Выскатская волость поступила в собственность Е И. В. Великого Князя Константина Николаевича. В 1850 году, от Выскатской волости отделилась восточная часть и составила новую Константиновскую волость из 1555 ревизских душ; а Выскатская волость осталась в числе 1103 ревизских душ; но в 1868 году к ней присоединены две новые волости, учрежденные в 1861 году, из бывших помещичьих крестьян: с севера – Боровенская с 1728 ревизскими душами, и с юга – Рожкинская с 1564 ревизскими душами. В настоящее время, Выскатская волость состоит из 4439 ревизских душ муж. пола. В ней состоят 6 приходских церквей: Черновская, Сиженская, Польская, Выскатская, Веинская и Руденская; 122 деревни, в них 8 училищ, содержимых на подушный сбор, с пособием от земства (в том числе и Выскатское, с пособием от министерства Неродного Просвещения) и 3 училища, содержимые на частные средства. Во всех училищах обучается детей обоего пола более 400 человек. В центре волости, в селении Выскатки (151 ревиз. душа) находится, с 1804 года, Волостное Правление, и в 1865 году построена деревянная прекрасная церковь, в память спасения жизни Е. И. В. Государя Великого Князя Константина Николаевича, от угрожавшей ему опасности в Варшаве, 21-го июля 1862 года.

Крестьянин Е. Андреев.

Вололостные правления

и господствующие в них порядки[44]

Безпорядки в наших волостных правлениях не редкость. В некоторых Правлениях по полтора года лежат не неисполненныя бумаги – высших дистанций; о других же предписаниях, ближайшаго и непосредственннаго начальства, или о взысканиях, по решению мировых судей и волостных судов, и говорить нечего. Отчетность в Правлении темна… Правда, в Правлениях есть учетные бланки для составления ежемесячных – поверочных актов; но правильнаго и даже, вообще, учета о состоянии сумм почти не бывает, так что самые бланки лежат без всякаго употребления. Мирскими суммами старшины нередко пользуются для своих оборотов, и это очень просто, потому что их никто не контролирует. Но, если к этому присоединить еще отчетность сельских старост; то картина выйдет еще красивее. Расчетных книжек на руках у крестьян не имеется, а если у которых и есть, то в них ничего не разберешь. Таковы у старост и общия книги. Сельский староста, отдающий обществу правильный отчет, может быть сокровищем для наших обществ. Большею частию сельские старосты суть растратчики общественных сумм и приводят крестьян в раззорение и неприятности. Примеры растрат сумм до 300, 400 руб., и более не редки. Бедные крестьяне, по 20 и 30 раз, целым обществом домохозяев ходят для учетов своих старост: то волостныя Правления, то к мировым посредникам, и нигде не могут добиться толку. Да и их-же бедных стараются обвинить: «Книжки-мол дурно писаны, квитанций нет.» Некоторые члены наших крестьянских обществ пробовали было обращаться в съезды мировых посредников; но съезды решают на основании представляемых данных. Данных-же положительных нет, так как учетные акты, составленные мировыми посредниками, где-то затерялись, так что получают отказ и горько клянут свою долю; а между тем, старосты и старшины смеются над бедняками…

Старшины в своих Правлениях, обыкновенно, действуют самовластно и томят крестьян своим чванством и капризами по целым суткам. Придет, например, иной бедняк по делу в волостное правление, верст за 20 и 30-ть. Старшина пьян, писарь тоже. И ждет крестьянин в рабочую пору целые сутки, а иногда и двое!.. Наскучит ему ждать, без толку время тратить, и пойдет он докучать своими просьбами старшину. Между тем, старшина спохмелья, не в духе, рассерчает на просителя и закричит: «посадить его за решетку, как какое-либо животное!» Такой участи в наших концах подвергаются иногда даже и женщины…

Придут крестьяне в правление за паспортами: старшина томит их без всякого резона целые сутки. Начнут они докучать ему усиленными просьбами, а он отошлет их, верст за 15, к мировому посреднику. Мировой посредник в отлучке. Ждут крестьяне день, два. Наконец, приезжает мировой посредник домой, выслушивает из просьбы и отправляет крестьян к старшине. Старшина продержит крестьян еще сутки, и после этого дает следующий решительный ответ: «Положенье-де не велит давать паспорта, – недоимка есть». И идут крестьяне домой ни счем. Иногда бедная женщина идет и горько плачет. Спросить ее о причине слез. И что-же? Из-за паспорта дочь ее место потеряла, а дети дома без куска хлеба сидят. Но укажите умные люди, какой закон воспрещает выдавать паспорт женщинам, или 12 летним детям, на которых не лежат, ни какой мирской повинности, и которые, сидя дома, только даром хлеб едят?

Крестьяне, живя на заработках, обыкновенно, посылают домой свои письма, паспорты для перемены, а так же и деньги; при этом они адресуют их на имя волостных старшин. Между тем, старшина, получив письма, паспорты и деньги, держит их у себя, иногда по 3 и по 4 месяца. Есть даже и такой случай, что с половины ноября до настоящаго времени, один из старшин держит у себя полученную им с почты весьма значительную сумму… Многие из крестьян жалуются, что за неполучением паспортов они потеряли места, а другие подверглись штрафам. Отсюда само собою понятно, что крестьяне не без причины теряют свое доверие к старшинам, которые не редко пользуясь полученными деньгами для своих оборотов, заставляют крестьян нести убытки в своем домашнем хозяйстве.

Старшины иногда собирают волостной сход без основательной причины и по нескольку раз таскают крестьян из дальних и ближних деревень, особенно по рекрутским делам. Соберутся, примерно, крестьяне на сход, и ждут старшину – не дождуться. Между тем, старшина пьян и писарь тоже. Продержать, таким образом, крестьян часов до 12 ночи. Наконец, старшина, староста и писарь являются в Правление. После крику они порешат: «вы знаете, что будет по нашему, а не по вашему.» Писарь побороздит какой нибудь проэкт волостнаго приговора, да и заставит старост прикладывать свои штемпеля к белой, не писанной бумаге. «После-мол на бело перепишем, а вам нечего тут ожидать. Кто нибудь за неграмотных при случае распишется, а не-то, не в последний еще раз, придете ще в Правление, так и покончите.» Бедным крестьянам тут на сходе не дадут и заикнуться, не только что свободно высказать свои мысли. В таких случаях, в которых старшины имеют свои виды, они стараются, посредством, задабривания и хмельных угощений, привлечь на свою сторону сельских старост и сподручных им крестьян. Эти меры они предпринимают заблаговременно. Во время схода означенныя лица стараются протесниться не перед к столу и орут на весь сход. Нечего и говорить, что они, обыкновенно, одерживают перевес над остальными. Неудовольствие-же последних старшины стараются заглушить попойкой. Если-же кто осмеливается возражать, то тому они угрожают арестом. И означенную угрозу старшины не редко приводят в исполнение…

Не лучше ведетя и волостное судопроизводство. Судьи являются в Правление за частую подвыпивши. Старшина им приказывает решать дела по его произволу, и они не смеют постановить самостоятельнаго решения. Писарь записывает решение суда не тот-час, а спустя несколько дней и, при том, по своему усмотрению. Если-же случится, что какого нибудь бедняка судьи приговорят к наказанию розгами (что к несчастью у нас не редкость), то старшина тот час приводит это решение в исполнение и кричит: «дери его – крепче – дери без счета, да от меня прибавь 20-ть.» Бедные крестьяне не знают имеют-ли они право обжаловать решение своего суда. Да и кому обжаловать? Что влепили того не вылепишь!

После волостного суда или схода, старшины, старосты и судьи постоянно считают для себя за непременную обязанность отпраздновать на славу в самом волостном правлении, а если того не дозволяют обстоятельства, то они с закадычными друзьями отправляются в свой приют, который непременно существует у какого либо Сеньки или Яшки, и для них служит в роде клуба. Здесь, затворив двери, чтобы не зашел лишний человек, они пируют целыя ночи, – а иногда проводят и дни. Ласковая хозяюшка подчует с неподражаемою услужливостью: – «Тебе старшина первая чарочка, ты у нас самый набольший!» И здесь-то, решаются важныя дела, определяются меры взысканийс виновных и заключаются мировые сделки. В конце празднования за частую случается, что старшина лежит на полу и не может поднять головы. Пред ним, на коленях, стоит крестьянин с бутылкою в руке и со стаканом в другой: он умоляетстаршину – поднять свою головушку, и выпить еше стаканчик пивца. Поэтому, нам, крестьянам, весьма часто приходится видеть, как ведут старшину с приюта под руки – с восклицаниями, а жена встречает его кочергой и руганью, какой нельзя выразить печатно; если старшина выходит из приюта без провожатых, то, на четвереньках передвигаясь по глубокой грязи, озирается во все стороны: не смотрит-ли кно-нибудь на подобное его путешествие.

У старшин в большом почете все шинкари и содержатели питейных заведений. Это люди первой степени. Везде они имеют свой голос, и голос это решительный. Старшины дела нет, что в питейных заведениях производится торговля с нарушением закона; ему дела нет, что там целыя ночи происходят: картежная игра, драки, принимают стащенное, спаивают детей и слабых крестьян за неимением наличных денег в счет будующих урожаев. Ему дела нет, что некоторые из шинкарей и содержатели перевозов торгуют без патентов и по деревням производится не законная безпатентная торговля. Это дело полиции и акцизных чиновников и он умывает руки. «Да и как вмешиваться в эти дела: разобидишь честных людей, а они еще понадобятся!» Если где случится продажа крестьянского имущества, старшины заблаговременно дают знать этим честным людям (т.е. шинкарям), и они, как стая черных воронов на падаль, бросаются на добычу и расхищают все по прежде условленной таксе. Но может быть старшины не сочувствуют открытиям новых кабаков? Напротив, некоторые старшины содержали и содержат свои собственные кабаки, а есть случай, впрочем, в ближайшем уезде, что старшина вместе и церковный староста и кабатчик!

Старшины неохотно оставляют свои должности и новых выборов боятся, как грозы небесной! Да и как расстаться с блаженством? «Теперь катайся, как сыр в масле, а оставь старшинство, отойдет коту масляница. Не все-ж будешь в чести, может быть иной и в глаза наплюет; но теперь, пока еще должностное лицо, пожалуй, еще и не посмеют так делать, - иначе на окружной суд потащу.»

Вот, действительные образы многих волостных правлений и их членов: каковы они есть, и как они, вообще, представляются всякому безпристрастному наблюдателю по своей внешней обстановке в нашей местности. Закон хорош, когда его исполняют; но закон остается мертвою буквой, когда нет бдительного ока за его исполнением!

Крестьянин Е. Андреев.

Библиография

Андреев Е.А. Исторические записки и предания о погосте Доложском, Гдовского уезда крестьянина Ефима Андреева. СПБ. 1863.

П.К.У.Е.А. Два-три слова к моим собратьям, крестьянам Выскатского общества, при заложении в селении Выскатке Св. храма. СПБ. 1865.

Устав Выскатского ссудо-сберегательного товарищества. СПБ. 1870.

Андреев Е.А. Детский праздник в честь просветителя славян святого равноапостольного Кирилла, 14 февраля, в селе Выскатке, Гдовского уезда. Гдовско-Ямбургский листок. № 9. СПБ. 1872.

Андреев Е.А. Выскатская волость (Краткий исторический очерк). Гдовско-Ямбургский листок. № 14. СПБ. 1872.

10 апреля, 1872 года, у нас, на Выскатском волостном сходе, происходили выборы новаго старшины, на место отслужившего свой срок волостного старшины Т.В. Слизнева. Гдовско-Ямбургский листок. № 21. 1872. Сс. 23 – 24.

При первом известии о пожаре волостной старшина прибыл в Ельму. Гдовско-Ямбургский листок. № 27. 1872. Сс. 6 – 8

Андреев Е.А. Вололостные правления и господствующие в них порядки. Гдовско-Ямбургский листок. № 29. 1872. Сс. 4 – 8.

20-го августа происходило заседание выскатского учебного волостного попечительства в здании нашего волостного правления. Гдовско-Ямбургский листок. № 36. 1872. Сс. 19 – 20.

По примеру прежних лет, из погоста Долоцко в наше село Выскатку был совершен крестный ход и в нынешнем году с храмовою иконою Успения Божией Матери.. Гдовско-Ямбургский листок. № 39. 1872. Сс. 16 – 17.

У нас в селе Черном. Гдовско-Ямбургский листок. № 48. 1872. Сс. 23 – 24.

Наш выскатский волостной сход постановил на будущее время: для увеличения средств на содержание школ установить впредь сбор по 14 коп. с каждой подлежащей сборам души. Гдовско-Ямбургский листок. № 6. СПБ. 1873.

Андреев Е.А. При рекрутском наборе настоящего 1873 года. Гдовско-Ямбургский листок. № 10. СПБ. 1873.

25-го февраля у нас был совершен крестный ход из церкви в волостное правление, по случаю освобождения народа от крепостной зависимости. Гдовско-Ямбургский листок. № 12. СПБ. 1873.

Андреев Е.А. Церковь Рождества Богородицы в Выскатке. // Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Выпуск Х. СПБ. 1885.

Андреев Е.А. Краткие историко-статистические сведения о церквях и приходах Гдовского уезда. Из записок крестьянина Ефима Андреева. // Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Выпуск Х. СПБ. 1885.

«Открытие пересылки по земской почте… следует отнести к 1872 году… Управа открыла прием денежной заказной корреспонденции у нижеследующих корреспондентов: «Денежной в селе Выскадке у Волостного Старшины Ефима Андреева». Будько В.И. Станционные пункты. Почта. // Север Гдовщины. Псков. 2005. // Отчет Земской Управы Гдовского уезда за 1872 – 1873 гг. СПБ. 1873.

[1] Андреев Е.А. Краткие историко-статистические сведения о церквях и приходах Гдовского уезда. Из записок крестьянина Ефима Андреева. // Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Выпуск Х. СПБ. 1885.

[2] Андреев Е.А. Щепец. Указ. соч.

[3] Андреев Е.А. Пятницкая церковь. Указ. соч.

[4] Гдовско-Ямбургский листок. № 21. 1872. Сс. 23 – 24.

[5] Е.А. Андреев в своих книжных и газетных материалах подробно излагал факты своей биографии, что позволило сегодня составить приблизительный очерк его жизненного пути.

[6] Лавры, монастыри и храмы на Святой Руси. С.-Петербургская Епархия. 1908. V выпуск. Иногородние церкви.

[7] Дата на кресте разнится на 2 года по сравнению с датой, указанной Е.А. Андреевым в своих Записках.

[8] Андреев Е.А. Сижно. // Там же.

«…на день сына моего», – очевидно, Ефима Андреева.

[9] Перечень игумнов гдовского мужского Николаевского монастыря был ошибочно приписан к Никольскому мужскому монастырю в Полях в книге «Воспоминания о Никольщине» (СПБ, 1898), налогично – в моей книге «Север Гдовщины» (Псков,2005).

[10] Андреев Е.А. Исторические записки и предания о погосте Доложском, Гдовского уезда, крестьянина Ефима Андреева. СПБ. 1863.

[11] Будько В.И. Ефим Андреев. Доложск и Выскатка. 2014. Рукопись Сланцевской ОРБ.

[12] Два-три слова к моим собратьям, крестьянам Выскатского общества, при заложении в селении Выскатке Св. храма. СПБ. 1865.

Книга обнаружена через интернет в собрании Российской Государственной библиотеки в Москве. Очевидно, это единственный сохранившийся экземпляр.

[13] Устав Выскатского ссудо-сберегательного товарищества. СПБ. 1870.

[14] Андреев Е.А. Выскатская волость (Краткий исторический очерк). Гдовско-Ямбургский листок. № 14. СПБ. 1872.

[15] Сегодня всем на Гдовщине известна неблагополучная ситуация, сложившаяся в Вейно. Генофонд села был «испорчен» такими, как Бландов. В XIX в. винокуренные заводы были так же в имениях Верхоляны, Гавриловское и Кежово.

[16] Андреев Е.А. Вололостные правления и господствующие в них порядки. Гдовско-Ямбургский листок. № 29. 1872. Сс. 4 – 8.

[17] Первый священник Доложского пог. М.М. Лабецкий был женат на его тетке.

[18] Погост Долоцко в Гдовском уезде, Петербургской губернии. Очерк Ругодивцева. СПБ. 1873.

[19] Гдовско-Ямбургский листок – еженедельное издание в СПБ, в 1872 – 1873 гг. Издатель кн. Вл. Оболенский, редактор Вл. Тихомиров; б) газета сельская вообще и земская в особенности; в 1873 г. издавалась в СПБ. еженедельно. Изд.-ред. кн. Вл. Оболенский; в) газета земская и сельская, изд. в 1874 – 1875 гг. в СПБ., еженедельно. Изд.-ред. кн. Вл. Оболенский, затем издатель А. Жемчужников, ред. кн. Вл. Оболенский. Переименована, с расширением программы, в «Молву».

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПБ. 1890 – 1907. http://dic.academic.ru/

[20] Андреев Е.А. Краткие историко-статистические сведения о церквях и приходах Гдовского уезда. Из записок крестьянина Ефима Андреева. // Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Выпуск Х. СПБ. 1885.