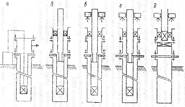

Последоват-ть технологических операций при подъеме колонны труб под давл-ем.

|

Устьевое герметизирующее устройство должно надежно уплотнять колонну при ее перемещении, как в осевом направлении, так и при вращении. Осн-м элементом устьевого герметизирующего у-ва являются уплотнители из мат-ла специального состава и формы, которые позволяют пропускать под давл-м трубы различного диаметра с муфтами, замками и другими элементами колонны.

Технология СПО под давл-м предусматривает принудительное продавливание колонны при спуске и удержание при подъеме, пока сила веса колонны не сбалансируется с выталкивающей силой гидростатического давл-я в скв-не, действующего на колонну, а в дальнейшем в стандартном режиме. Для принудительного воздействия на колонну грузоподъемные установки комплектуются блоком гидравлических цилиндров с приводом от отдельных насосов.

Блоки гидравлических цилиндров в установках для прерывных колонн выпускают с коротким и длинным ходом. В коротких, в качестве исполнительных органов используют многоцилиндровый гидравлический механизм с длиной хода от 1.2 до 3.66 м в завис-ти от класса установки. Независимо от класса, они работают по одному и тому же принципу.

При спуске колонна труб захватывается плашками подвижного спайдера, плашки стационарного освобождают колонну и она подается в скв-ну ч/з устьевые герметизирующие у-ва. По достижению подвижным спайдером уровня стационарного, колонну останавливают и стопорят ее стационарным спайдером. Затем колонну наращивают новой трубой, подвижный спайдер перемещается вверх и цикл повторяется. При подъеме колонны указанные операции выполняются в обратной последовательности.

Поскольку длина хода поршней гидравлических цилиндров спускоподъемного мех-ма < длины трубы, то спуск и подъем осуществляется с перехватом.

Непрерывные колонны малого диаметра под давл-м можно спускать в скв-ну ч/з НКТ в кач-ве технологических для выполнения конкретных операций.

Наиболее частыми видами ремонта фонтанирующих скв-н под давл-ем явл-ся ликвидация различного вида пробок, пропусков соединений подъемной колонны и пакера, замена клапанов в случае невозможности их извлечения инструментом на проволоке, извлечение упавших инструментов и оборудования и др.

Работам под давл-ем сопутствует постоянная опасность аварийного выброса и потеря контроля над скв-нным давл-ем. После установки в колонне перекрывающих устройств, надежность перекрытия колонны проверяют путем сниж-я давл-я на у-во до вел-ны, соответствующей наибольшему скв-нному давл-ю.

Спец-м ср-вом защиты для управления давл-ем в колонне явл-ся устьевой предохранительный клапан, кот-й всегда должен находиться у рабочей площадки в открытом положении. Если обнаружена утечка ч/з забойное запорное устройство, клапан устанавливают на очередную трубу колонны, спускаемой или поднимаемой из скв-ны. После установки клапана к нему может быть присоединен манифольд для подачи ж-ти глушения

Все превенторы и системы управления перед каждым ремонтом проходят гидравлическое испытание, должны иметь ручную фиксацию плашек в закрытом положении.

Спайдеры используют клинового типа, клинья которого обеспечивают захват и удержание колонны под действием ее веса или выталкивающей силы и не раскрываются под нагрузкой при подаче ошибочного сигнала управления.

Канатно-кабельными методами в скв-нах выполняют следующие операции:

- обследование скв-н печатями и шаблонами,

- гидродинамич-е и дистанционные исслед-я,

- поинтервальное испытание колонн на герметичность,

- сниж-е уровня поршнем,

- установка пакеров, якорей, пробок и пр.,

- ловильные работы,

- очистка забоя от мелких метал-х и неметаллич-х предметов,

-доставка в заданный интервал жидких и сыпучих мат-лов.

- установка и цементирование дополнит-х колонн (летучек).

Канатные и кабельные методы можно выполнять в ОК после извлечения внутрискв-нного оборуд-я и в колоннах НКТ как в скв-х заглушенных, так и под давл-ем. Реализуют канатные и кабельные технологии оборудованием и инструментом серийным и специальным.

Инструменты, спускаемые на тяговом органе можно разделить на следующие категории:

1. стандартный набор инструмента для выполнения всех видов операций канатным методом (узлы крепления тягового органа, шарнир, гидравлический и механический ясс, грузы)

2. оборуд-е, спускаемое и оставляемое в скв-не для выполнения опред-х ф-ций. (размещается и фиксир-ся в посадочных ниппелях и скв-нных камерах с пом-ю замковых у-в разл-х конструкций. К ним относят съемные клапаны различного назнач-я (газлифтные, циркуляционные, обратные, осекающие), глухие пробки и заглушки, забойные штуцеры, глубинные приборы для замера давл-й и темп-ры);

3. инструмент для спуска, посадки, захвата и подъема оборудования, оставляемого в скв-не,

4. инструмент специального назначения. (поршни, желонки, скребки, у-ва для закрытия и открытия клапанов);

5. инструмент для обследования скв-н и ликвидации аварийных ситуаций.

Соединение тягового органа со спускаемым оборудованием обеспечивается узлами крепления. Их конструкция зависит от типа тягового органа (канат, кабель, лента, проволока).

Общая нагрузка на кабель Робщ д.б. < разрывного усилия кабеля Рразр, предусмотренного техническими условиями Робщ < Рразр

| Схема расположения оборудования при работе КГТ с управляемыми инструментами. 1 – барабан, 2 – место установки вертлюга, 3 – эксплуатационная колонна, 4 – лифтовая колонна, 5 – колонна гибких труб, 6 – клапан, управляемый с поверхности, 7 – пакер, 8 – скв-нный инструмент, 9- записывающее устройство, 10 – центрирующее приспособление, 11 – электрический датчик, 12 – интервал перфорации. |

Использ-е установок имеет и ограничения: невозможность вращения колонны, недостаточная жесткость низа колонны при продольном нагружении, ограничение размеров барабана.

Наиболее широко КГТ используют в видах ремонта, связ-х с необх-ю промывки и нагнетания жидких реагентов (удаление разл-х отложений, газирование скв-ной ж-ти, ТКО и КО, тампонирование скв-н и т.п). К более сложным работам относ-ся механическая обработка резанием, бурение цементных мостов и интервалов пород, проведение всех видов ГРП, исследование скв-н.

Возрастающая сложность работ требует обеспечения непрерывной регистрации режимов процесса и действующих нагрузок на гибкие трубы, анализа состояния и возможных изменений, для чего необходима компьютеризация установок.

Технологиям с КГТ аналогичен метод ремонта шлангоканатный, в кот-м вместо стальных гибких труб использ-ся гибкий шланг со стальной оплеткой, придающей шлангу необходимую прочность на разрыв от действий сил тяжести, внутреннего и внешнего давл-я. Конструкция шлангов Æ до 60 мм рассчитана на разрывную нагрузку до 350 кН и внутреннее рабочее давл-е до 20 МПа. В стальную оплетку шланга м.б. вмонтирован один или несколько изолированных электрических проводов для передачи сигналов забойным аппаратам или прием от них сигналов на поверхности. Такой шлангоканат становится шлангокабелем.

10. Цель и технологии глушения скв-н. Базовые критерии глушения.

Глушение заключается в замене скв-нной продукции, состоящей из нефти, газа и воды, на ж-ть, плотность кот-й обеспечивает необходимое противодавл-е (репрессию) на пласт. Цель– прекращение поступления флюидов из эксплуатируемого объекта к забою скв.

Согласно Правилам безопас-ти в нефт-й и газ-й промышл-ти глуш-ю подлежат все скв с Рпл выше гидростатического и скв-ны, в кот-х (согласно выполненным расчетам) сохраняются усл-я фонтанирования или проявлений газа, нефти и воды при Рпл ниже гидростатического. Поэтому перед ремонтом глуш-ю подлежат скв не только фонтанные, но и с механиз-ным сп-бом.

(С прекращением отбора из пласта ж-ти, Рзаб и статический уровень восстанавливаются. Из нефти возможно выделение газа и подъем ГЖС или газа до устья)

Ремонт скв-н без предварительного глушения допускается на скв-х, оборуд-ных глубинными отсекающими клапанами и на мест-х с горно-геологич-ми усл-ми, исключающими самопроизвольное поступление пластового флюида к ее устью.

Скв-ны, в продукции кот-х сод-ся H2S, в кол-вах превышающих установленные пределы, д.б. заглушены ж-тью, нейтрализующей H2S.

Плотность ж-ти глушения (ЖГ) опред-ся из расчета создания Рзаб > Рпл.

Рзаб = ρ g Н = k Рпл , МПа

где ρ - плотность ЖГ, кг/м3

Н - глубина залегания пласта, м,

k - коэф-т превышения Рзаб .

откуда

Превышение Рзаб для скв-н глубиной до 1200 м = 10 % , свыше – 5 %

Отношение Рпл к гидростатическому давлению столба ж-ти в скв-не Рст ( Рст = Рзаб) наз-ют давл-ем относительным Ротн.

Ротн = Рпл / Рст

Наиболее благоприятные усл-я создаются, если Ротн = 1.

При Ротн > 1 – возможно проявление пласт-х флюидов.

Во всех случаях и видах ремонта устье скв д.б. оснащено противовыбросовым оборуд-ем. Скв-на обеспеч-ся ЖГ соответ-щей плотности в кол-ве не < двух объемов скв-ны.

Замена скв-нной ж-ти выпол-ся ч/з колонну подъемных (лифтовых) труб по схеме прямой или обратной промывки до появления ее на устье скв-ны.

Прямая промывка примен-ся в фонтанных скв-х и в случае засорения приемной сетки и ступеней центробежного насоса.

В скв-х оборуд-х глубинными электроприводными и штанговыми насосами наиболее часто используется промывка обратная.

Сп-бы глуш-я:

1. Полная замена на ЖГ за один цикл промывки возможна только при установке промывочных труб на забое скв-ны (рис.5.1 в).

| Рис. 5.1. в) Схема замены ж-ти за один цикл. 1 – насос, 2 – ЖГ, 3 – обратный клапан, 4 – АУ, 5 – вытесняемая ж-ть, 6 – выкидная линия. |

11. Ж-ти глушения и их влияние на фильтрационные свойства пластов.

Ж-ти глушения (ЖГ) ЖГ готовят на водной или углеводородной основе.

Ж-ти на водной основе - глинистые р-ры, рассолы и специальные полимерные системы.

Глинистые р-ры используют при необх-ти применения ЖГ высокой плотности. Готовят их из сырой глины и глинопорошков. В кач-ве утяжелителей употребляют барит, утяжелитель карбонатный, сидеритовый, железистый, что позволяет приготавливать ЖГ повышенной плотности до 2500 кг/ м3.

В кач-ве ЖГ или основы для приготовления солевых растворов м.б. использованы:

- техническая вода;

- сточная вода,

- высокоминерализованная пластовая вода;

- морская вода.

При приготовлении ЖГ на основе воды для ее утяжеления используют соли: хлористый натрий (NaCl), хлористый кальций (СаСl2) хлористый цинк (ZnCl2) одно- и двухзамещенный фосфорнокислый натрий либо двух- и трехзамещенный фосфорнокислый калий.

Среди ЖГ на водной основе выделяют группу безглинистых растворов с конденсированной твердой фазой - гидрогелевые р-ры. Тиксотропная структура этих р-ров создастся высокоактивной коллоидной дисперсной фазой, которая конденсируется непосред-но в ж-ти.

Специальные полимерные растворы разработаны с целью предупреждения их ухода в продуктивный пласт.

К ЖГ на водной основе относят также пены и прямые эмульсии.

Углеводородные ЖГ- это дегазированная нефть, известково-битумные растворы, обратные эмульсии с содержанием водной фазы до 65.%.

Для сохранения коллекторских св-в при глушении рекомендуются ЖГ на углеводородной основе - загущенная нефть обратные мицеллярные р-ры, обратные эмульсии.

Мат-лами для приготовления ЖГ на УВ-й основе явл-ся товарная нефть, дистиллят, эмультал, нефтенол, тарин, смесь многоатомных спиртов.

12. Технологии ремонта без предварительного глушения скв-н.

Технология ремонта без глушения скв-ны и подъема НКТ значительно сокращает его продолжит-ть, обеспечивает безопасные усл-я труда, стабилизирует добычу нефти и газа. При этой технологии текущий ремонт осуществляется инструментами, спускаемыми на тросе или канате специального подземного оборудования.

Ремонтные работы с созданной на пласт депрессией не нарушают гидродинамическую связь пласта со скв-ной, позволяют сохранить природные свойства коллектора у ствола скв-ны. Такие технологии получили название работы под давл-ем и их реализация возможна только при наличии надежных средств герметизации устья скв-ны, систем управления давл-ем и его контроля.

Современные методы обслуживания и ремонта скв-н под давл-ем позволяют производить:

- ремонт ч/з лифтовую колонну (НКТ) без ее подъема,

- ремонт с подъемом лифтовых колонн.

Ремонт под давл-ем ч/з лифтовую колонну не предъявляет дополнит-х требований к конструкции ее подвески и устьевому оборудованию, использует стандартные схемы обвязки фонтанных и газлифтных скв-н. Реализ-ся канатно-кабельными методами и КГТ (рис.4.7).

Кабельный метод обеспечивает управление работой спущенного в скв-ну у-ва передаваемым по кабелю электрич-м сигналом. Это позволяет выполнить технологическую операцию в «висячем» положении, что расширяет диапазон его применения.

Канатно-кабельными методами в скв-х выполняют операции:

- обследование скв-н печатями и шаблонами,

- гидродинамич-е и дистанционные исслед-я,

- поинтервальное испытание колонн на герметичность,

- снижение уровня поршнем,

- установка пакеров, якорей, пробок и пр.,

- ловильные работы,

- очистка забоя от мелких металлич-х и неМе предметов,

-доставка в заданный интервал жидких и сыпучих мат-лов.

- установка и цементир-ние дополнит-х колонн (летучек).

Осн-ми узлами установки КГТ явл-ся барабан д/наматывания труб, транспортер с направляющей дугой д/подачи труб к устью скв-ны, устьевое оборуд-е, обеспечивающее герметичность внутр-ей полости скв, силовой привод и система управл-я.

Подготовительные работы к ремонту таких скв-н заключаются в монтаже на фланец центральной задвижки фонтанной арматуры (закрытой) дополнит-х специальных мех-мов - лубрикатора с у-вом для герметизации тягового органа, превенторов, средств контроля и управления.

Лубрикатор - трубный контейнер с одной или нескольких секций, в которых размещается спускаемое в скв-ну оборудование. При необходимости комплектуются амортизаторами и датчиками входа скв-нного оборудования в лубрикатор. Для герметизации движущегося тягового органа служит уплотнитель.

Для работы со скв-нными клапанами используют более сложный состав устьевого герметизирующего оборуд-я.

В устьевом оборудовании используется принцип герметизации движущегося кабеля и каната гидродинамической и гидростатической смазкой в зазоре между кабелем и стенками канала уплотнителя и контактного типа с ручным и гидравлическим дистанционным управлением.

Превенторы для ремонтных работ используют малогабаритные специальной модификации, имеющие, в основном, плашечную конструкцию с ручным приводом. Предназначены для перекрытия ствола устьевой арматуры и позволяет изолировать ствол от лубрикатора, независимо от наличия или отсутствия в нем тягового органа.

Превентры с гидравлическим приводом отличаются тем, что вместо резьбовой крышки с ходовым винтом установлены гидравлические цилиндры, штоки которых соединены с плашками.

Технологические схемы подземного оборудования с дистанционно управляемым клапаном-отсекателем (отсекающим клапаном) в фонтанных и газлифтных скв-х при помощи канатной техники позволяют выполнять в лифтовых колоннах ряд дополнит-х специфич-х операций:

- установку и съем клапанов различного назначения (обратных, отсекающих, предохранительных, пусковых), глухих пробок, глубинных манометров, термометров и др. приборов,

- открытие и закрытие клапанов для ввода ингибиторов и реагентов, промывки и глушения скв-н,

- очистку труб от парафина и песчаных пробок.

Инструменты спускают на проволоке диаметром 1.8 – 2.5 мм, обладающей высокой упругостью, необходимой для удара. Сложные работы, связанные с высокими нагрузками, выполняются металлическим тросом повышенной прочности на разрыв диаметром 4.76 мм.

Скв-ны, в кот-х планир-ся проведение работ канатным методом, должны обладать определенной технологической завершенностью, т.е. лифтовые колонны предварительно оснащены элементами подземного оборудования, обеспечивающего выполнение операций с помощью инструментов, спускаемых на проволоке. К ним относятся: пакеры, проходные и непроходные посадочные ниппели, циркуляционные клапаны механического действия, скв-нные камеры для газлифтных клапанов, разъединитель колонн, трубный предохранительный осекающий клапан, телескопическое соединение и др.

Пакер предназначен для разобщения трубного и межтрубного пространства.

Ниппели предназначены для установки и фиксации в нем обратных и отсекающих клапанов, глухих пробок, глубинных приборов и других приспособлений, необходимых для выполнения различных технологических операций.

Циркуляционные клапаны использ-т для сообщения трубного и межтрубного простр-ва при промывке, глушении и др-х операциях. Состоит из корпуса с боковыми отверстиями, внутри которого расположена гильза. Гильзу перемещают вверх или вниз ударами ясса, с пом-ю спец-го инструмента, спускаемого на проволоке. В лифтовой колонне можно установить любое кол-во циркуляционных клапанов.

Разъединитель колонны позволяет отсоединять и соединять лифтовую колонну с пакером перемещением внутренней цанги разъединителя спускаемым на проволоке инструментом.

Трубный предохранительный клапан-отсекатель предназначен для аварийного перекрытия канала лифтовой колонны (автоматического и принудительного).

Съем установленных в скв-не инструментов производится путем резких ударов механич-ми и гидравлическими яссами с пом-ю лебедки. Поэтому в таких агрегатах используют лебедки с гидравлическими приводами, позволяющие производить плавный спуск и подъем с постоянными скоростями, остановку инструмента на заданной глубине, быстрый реверс и разгон барабана для удара вверх и вниз механическим яссом. При этом обеспечивается постоянное натяжение проволоки, независимо от направления нагрузки и предохранение привода от перегрузки.

Эмульсии представляют собой термодинамические неустойчивые дисперсные системы, образованные двумя (или более) взаимно нерастворимыми или слаборастворимыми друг в друге ж-тями.

Влияние ЖГ на ПЗП. Глушение - процесс нежелательный, особенно если используемые технологические ЖГ отрицат-но влияют на фильтрационные хар-ки коллекторов. Факторы воздействия:

- мех-кие - закупоривание пор пласта твердыми частицами, входящими в состав ЖГ,

- гидродинамические - создание избыточных давл-й, способствующих проникновению ж-тей и их фильтратов в пласт,

- химич-е - реагирование с пластовой водой и породой коллектора.

Вел-на и интенсивность влияния на изменения хар-к коллектора опред-тся кратностью и частотой операций глушения, вел-ной превышения Рзаб над Рпл (репрессией), объемом и составом применяемых ж-тей, составом и плотностью фильтрата, св-ми пород пласта и содержащейся в нем ж-ти.

В усл-х репрессии происх-т проникновение ЖГ и их составляющих в пласт с оттеснением нефти из нефтесодержащих коллекторов вглубь пласта. При этом происходит изменение фазовой прониц-ти и термобарических условий эксплуатируемого объекта, и как следствие - охлаждение и выпадение из нефти АСПО, образование стойких высоковязких водонефтяных эмульсий и колоний микроорганизмов. Если в составе ж-ти им-ся водная фаза, св-ва кот-й отличаются от пластовой воды, то их смешивание приводит к выпадению в осадок содержащихся в воде солей, набуханию водочувствительных минералов и другим необратимым последствиям.

Радиус проникновения Rф в пласт: