Заселение Красноуфимска и Красноуфимского уезда во второй половине 18-го века

Виртуальный читальный зал библиотеки КМТ. Классный час.

История одной фотографии

Фото 1. Пересыльная тюрьма и уездное казначейство.

На фотографии, датированной, предположительно, 1913-1917 годом, запечатлено двухэтажное здание пересыльной тюрьмы уездного города Красноуфимска и одноэтажное здание уездного казначейства. В настоящее время в этих зданиях находятся учебный корпус и столовая ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум».

Познакомимся с историей этих зданий и прилегающей к ним территории со дня основания, с 1736 года, до наших дней.

Красноуфимск основан в 1736 году на берегу реки Уфы как крепость для защиты уральских заводов от набегов башкир. Крепость построена на месте небольшой башкирской деревни Красный Яр. Население первоначально состояло из казаков.

В 1770 году, на 34-ом году со дня основания крепости, Красноуфимск посетил академик И. Лепехин, который отмечал в своих записях: «Крепость, находясь на возвышенном берегу Уфы, примыкала западной стороной к каменистому гребню («Болгары», ныне «Камешек» по ул. Пролетарской). По этому высокому гребню были воздвигнуты бастионы, вооруженные пушками. Далее, вниз по течению реки тянулись высокие деревянные стены с башнями. К этому времени в Красноуфимске насчитывалось 516 душ жителей, да 171 дом».

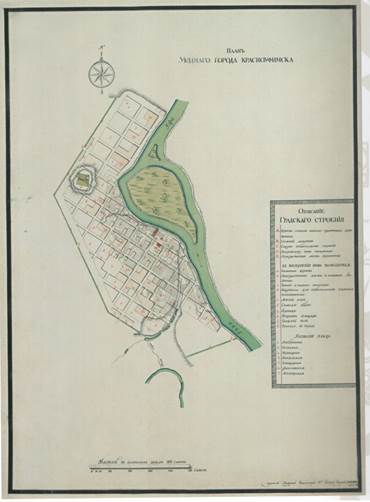

Территория вокруг деревянной ветхой церкви во имя Живоначальной Троицы и Святого Николая к 1770-му году была уже плотно застроена избами и хозяйственными постройками. Каменных зданий не было, и частные и казенные строения были из дерева. Находилась первая церковь города на территории, которая нынче принадлежит Красноуфимскому многопрофильному техникуму, по ул. Советской, 3, что подтверждается картой города 1800 года[1].

ФОТО 2. Карта-план уездного города Красноуфимска 1800 г.

Крестьянская война 1773-1774 гг.

В 1774 году, в январе, сподвижники Пугачева, Салават Юлаев и Ханзафар Усаев, подошли к Красноуфимской крепости с 4-тысячным войском. Воевода Красноуфимска, поручик Никифор Бахмутов, сдал крепость без боя[2]. На сторону пугачевцев перешли почти все казаки. В занятом городе Салават и Ханзафар пробыли неделю. Они организовали управление городом и охрану жителей от произвола и насилия. Вместо старых властей назначили по казачьему образцу атамана и есаула. Атаманом был назначен Макар Иванов, есаулом Матвей Чигвинцев.

В июне того же года в крепость прибыл сам Пугачёв, торжественно встреченный населением. Пугачёв со своими людьми посетил церковь, где об его здравии священником Василием Игнатьевиче Розманихиным был отслужен молебен. Молебен прошел в деревянной церкви Живоначальной Троицы и Святого Николая Чудотворца, которая стояла со времен основания крепости..

Салавату ещё раз пришлось побывать в Красноуфимске, но уже поверженным, после разгрома пугачёвского воинства.

25 ноября 1774 года Салават был пойман. 6 июля 1775 года Уфимская провинциальная канцелярия закончила следствие и вынесла приговор: «Салавату надлежит учинить наказание кнутом, а поскольку ударов числится под счёт, а именно:

| Салаватке | число ударов |

| на Симском заводе | 25 |

| в деревне Юлаевой | 25 |

| в деревне Лак | 25 |

| в Красноуфимске | 25 |

| в Кунгуре | 25 |

| в Осе | 25 |

Город не был разграблен, уцелела и церковь.

Она сгорела в 1808 году, во время большого пожара, когда в городе уже был построен каменный Свято-Троицкий собор (в 1804 году)

Отголоском борьбы с пожарами в городе до сих пор стоят несколько брандмауэров.

Брандмауэр - глухая каменная стена для предупреждения распространения пожара с одного здания на другое. Такое сооружение мог себе позволить только очень состоятельный хозяин, стоимость такой стены была не меньше самого дома. Высота с двухэтажный дом, длина иногда больше общей длины всех четырёх стен дома (брандмауэр предохранял всю усадьбу по периметру), метровая толщина.

По развалинам таких стен можно судить, где в городе проживали состоятельные хозяева.

Один из таких брандмауэров сохранился недалеко от многопрофильного техникума, по ул. Пролетарской.

В 1888 году священник В.П. Филатов, при поддержке городского главы А. И. Серебренникова, обратился в Городскую Думу с просьбой о выделении средств на постройку часовни на месте алтаря сгоревшей церкви Святого Николая Чудотворца. Хотели построить «приличную часовню» на святом месте. Определено уже было местоположение сгоревшей церкви.

Но Городская Дума рассмотрение вопроса отложила, а затем и координаты были утеряны. Единственным документом, в котором показано местоположение (правда, без точных координат) первой Красноуфимском деревянной церкви, является карта города 1800 года, на которой изображены две церкви: первая, деревянная (за казначейством, ныне столовая многопрофильного техникума по ул. Советской, 3, ближе к берегу реки) и строящийся Свято-Троицкий собор.

Попал в руки и такой документ, который может быть интересен[3]:

«Ревизская сказка священнослужителей церкви Живоначальной Троицы и Святого Николая Чудотворца за 1782 год

Л. 215. 1782 года майя 31 дня Вятской Епархии Пермского наместничества Осинской округи ведомства Пермского духовного правления города Красноуфимска Троицкой церкви

Священник Иоанн Емельянов сын Попов, 54 лет, вдов, неисположенных в подушной оклад.

Священник Василей Игнатьев сын Розмахин, 40 лет, неисположенных в подушной оклад, жена ево Анна Титова дочь, 40 лет, у них дети сын Федор, 1 года, дочери Марфа, 16 лет, Ксения, 12 лет, Евдокея, 6 лет.

Л. 215 об. Дьякон Никифор Иванов сын Попов, 23 лет, неисположенных в подушной оклад, жена ево Федосья Алексеева дочь, 24 лет, у них дети сыновья Яков, 4 лет, Захар, 1 года.

Дьячек Игнатей Васильев сын Розмахин, 62 лет, неисположенных в подушной оклад, жена ево Агрипена Егорова дочь, 59 лет, у них сын Петр, 16 лет. Вышеписанаго дьячка Игнатья Рохмахина сына Емельяна отданнаго в военную службу жена Марфа Васильева дочь, 20 лет.

Дьячек Иосиф Игнатьев сын Розмахин, 37 лет, неисположенных в подушной оклад, жена ево Мария Емельянова дочь, 39 лет, у них дети сын Иван, 2 лет, дочери Анна, 16 лет, Федосья, 8 лет.

Пономарь Михайло Ильин сын Калашников, 16 лет, холост, нееисположенных в подушной оклад. Бываго пономаря Макара Иванова сына Попова жена ево Ефимия Иванова дочь, 49 лет, у нее сын Иван, 9 лет. Итого 12 муж., 11 жен.»

1800-е годы

В 1800 году произошло значимое для города событие – постройка первого каменного здания, а именно, уездного казначейства с хранилищем для денежной казны. Место под казначейство было определено в исторической части города, около деревянной церкви Живоначальной Троицы и Святителя Николая. Казначейство было расположено здесь до 20-х годов 20-го века.

В настоящее время в этом здании находится столовая многопрофильного техникума, ул. Советская, 3.

В «Хозяйственном описании Пермской губернии. Часть III.», составленном Н.С. Поповым в 1804 году, о жителях Красноуфимска записано следующее: «Населяют сей город купцы третьей гильдии, коих по 1803 г. считалось 137, при них женска пола 182, потом мещане, коих ныне 325. В наибольшем числе живут здесь состоящие под ведомством Оренбургской губернии козаки, из коих служащих 475, отставных 141, еще неопределенных в службу малолетков 561. Сверх сего чиновников не в службе состоящих и здесь живущих мужеска пола 7, женска 6, священно и церковнослужителей 18, при них женска пола 21, дворовых людей 6. И так всех жителей мужеска пола (кроме служащих чиновников и воинских чинов) 1670. В числе оных находится только один портной, четыре котовщика и два мясника»[4].

С 1781 года Красноуфимск получает статус города и становится уездным городом, уже не крепостью.

9 июня 1818 года атаман Оренбургского военного казачьего войска Углецкой подал рапорт и списочный состав казаков Красноуфимской станицы Оренбургскому военному генерал-лейтенанту Эссену. По ходатайству генерал-лейтенанта Эссена получено Высочайшее разрешение переселить казаков Красноуфимской станицы на Новоилецкую линию, 23 февраля 1820г. упразднить Красноуфимскую казачью станицу. Казаки Красноуфимской станицы уже выполнили здесь свою миссию. Теперь они нужны на новых рубежах Оренбургской линии. В мае 1822 г. земли станицы переданы в ведение Пермской казны. Деньги, полученные от продажи станичной земли, казаки получат для обустройства на новом месте. Землями с весны 1826г. будет владеть казна Пермской губернии без всякого соучастия казаков.

Косвенным доказательством отъезда казаков из города служит то, что в метрических книгах Свято-Троицкого собора, в 1815 году, еще встречается много записей о сословии казаков: «29 января 1815 года у казака Тимофея Бурцова родилась дочь Мария. Кума дочь его девица Елена»[5].

А уже в сохранившейся последующей метрической книге, за 1833 год, записей о казаках почти нет.

Если в 1803 году численность казаков доходила до ¾ всего населения города, то к 1828 году в городе оставались только отставные казаки и потомки казаков, т. е. их дочери, вышедшие здесь замуж за крестьянина либо мещанина и их дети, что видно из «Обывательской книги города Красноуфимска за 1826-1828 гг.»[6].

Служилые казаки с семьями были переведены в Оренбургскую губернию.

Заселение Красноуфимска и Красноуфимского уезда во второй половине 18-го века

После усмирения башкир и стабилизации положения началось активное заселение южных районов будущего Красноуфимского (с 1781 г.), уезда, (нынешние Красноуфимский, Ачитский, Артинский районы) и самого Красноуфимска. На земли, взятые у башкир во временное пользование за определенную плату переезжали крестьяне из Средней России (Вятская губерния) и огромное количество крестьян из-под Кунгура.

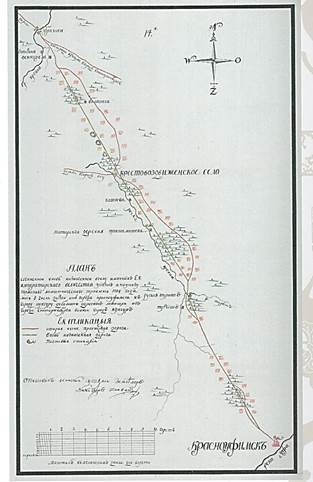

Фото 3. Пути миграции

Самая популярная и короткая дорога из Кунгура на Красноуфимск шла от с. Брехово на д.Балаши (это Суксунский район), далее на Крестовоздвиженское (сейчас - Новое Село Красноуфимского района), а там уже выходила на дорогу, которая соединяла Красноуфимск с Нижнеиргинским заводом.

Вторая дорога, она чуть длиннее, по ней ездили чаще всего в Соколья и в Нижнеиргинское. Она шла от с.Брехово вдоль реки Иргины, через с.Осинцево и д. Усть-Лог на д. Шипицыно. В Шипицыно поднималась в гору, по горе на с.Соколье (Преображенское).

Вместо деревянного городского острога, 1800 года постройки, который был расположен на том месте, где сейчас стоит Центр Культуры и Досуга ГО Красноуфимск, в 1822 году был построен второй кирпичный или, как ещё говорят, «каменный», дом города - двухэтажная пересыльная тюрьма, «тюремный зАмок».

Новая тюрьма сохранилась по сей день. Сейчас в ней расположен учебный корпус многопрофильного техникума по ул. Советской,3.

Реализуемый в настоящее время в Красноуфимске национальный проект «Жилье и городская среда» коснулся и нашего техникума. Так, Красноуфимское общество краеведов в числе прочих внесло предложение: «Установить на здании бывшей пересыльной тюрьмы табличку с надписью, что здесь пребывал в заключении в 1836 году старец Федор Кузьмич, а по легенде – царь Александр I»[7].

В 1879 году в тюрьме была вспышка тифа, о чем свидетельствуют записи в метрической книге Свято-Троицкого собора за 1879 год:

«(л. 129 об.) № 48. 13/15 мая

Содержащийся в Красноуфимском тюремном замке крестьянин Нижне-Иргинского завода Никифор Филиппов Торопов, 20 лет, от тифозной горячки;

(л. 132 об.) № 56. 3/3 июня

Находящийся в Красноуфимском тюремном замке арестант Димитрий Озорнин, 19 лет, от тифозной;

(л. 142 об.) № 94. 17/18 июля

Арестант Василий Федоров Белоусов, 47 лет, от тифозной»[8].

Фото 4. Служитель пересыльной тюрьмы Сивинских Лев Иванович со своим семейством: жена Аполинария Евсеевна, пять дочерей и сын Иван. Сивинских Лев Иванович из крестьян Саранинского завода, после революции 1917 г. бежал в Польшу. Фото конца 19-го века.

Территория возле тюремного замка, а точнее, возле Свято-Троицкого собора хранит в себе еще одну тайну. В 1808 г. здесь было заложено кладбище, на котором вплоть до революции 1917 года проводились захоронения. Расположено оно на восток от собора, к нынешней ул. Советской, напротив нынешней райадминистрации. Вопрос по кладбищу даже поднимался на Городской Думе (из Журнала Городской Думы 1894 года): «…церковная ограда, за ней церковное кладбище в весьма запущенном состоянии, для придания приличной формы проулку и прекращения безобразия вокруг церкви просим разрешения священника о. Василия Филатова находящийся в проулке памятник его дочери убрать…»

Всего здесь около двух десятков могил, священники, члены их семей и почетные граждане города. Перезахоронения, конечно же, не производились, и сейчас на месте могил проходит дорога, тротуар и т. д.

Начало 19-го века

ФОТО 5.Пересыльная тюрьма (тюремный замок)

На фотографии начала 20-го века мы видим на крыше тюремного замка купол с крестом. Из документов, хранящихся в гор. архиве Красноуфимска следует, что при тюремном замке, в 1913 году, была устроена придомовая церковь Александра Невского (не путать с главной церковью города, тоже Александра Невского), службы в которой вел священник Свято-Троицкого собора Александр Иоаннович Динариев.

Подтверждением даты обустройства тюремной церкви именно в 1913 году может служить то, что в сборнике «Справочная книга Пермской епархии на 1912 год», составленной диаконом Петром Ершовым, нет упоминания об этой церкви[9].

На стр. 51, в разделе «Список соборов и церквей по благочинническим округам с показанием состава причтов и других сведений» описаны следующие церкви г. Красноуфимска: 1.Свято –Троицкий собор, постройки 1804 г.;

2. Приписанная к собору кладбищенская Иннокентьевская церковь, постройки 1886 г.; 3.Покровская церковь, постройки 1899 г., при сельско-хозяйственной школе;

4.Кирилло-Мефодиевская церковь, постройки 1887 г., при промышленном училище.

О тюремной церкви не сказано ни слова, т. е. в 1912 году её ещё не было.

Церковь была бедна, о чем свидетельствует следующий документ из гор. архива г. Красноуфимска: «Список церквей Красноуфимского уезда, из ведения которых изъяты церковные ценности, с указанием веса серебра. 20 июня 1922 года»[10].