Сроки начала выпаса травостоя

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государство бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А Костычева”

Технологический факультет

РЕФЕРАТ

По дисциплине: Кормопроизводство

На тему: «Заготовка кормов, рациональное использование сенокосов»

Выполнил: студент 2 курса

Группы: ТО3201

Направление подготовки:

Переработка и технология с/х продукции

Зорина С.В.

Проверил: к.с-х н. доцент: Лупова Е.И.

Рязань 2020

Содержание

1. Рациональное использование сенокосов……………………………………...3

2. Рациональное использование пастбищ……………………………………….8

3. Организация рационального использования пастбищ……………………...9

4. Организация культурных пастбищ…………………………………………..12

5. Список используемой литературы…………………………………………...13

1. Рациональное использование сенокосов

Для получения высококачественной травяной муки при четырехкратном скашивании злаковых трав с преобладанием наиболее отавных и раннеспелых видов (ежа сборная, лисохвост луговой, мятник луговой) первый укос проводят в фазе выхода в трубку при высоте трав не менее 35-40 ми. В последующих укосах важнейшим критерием их готовности к скашиванию служит высота, которая при хрехукосном использовании должна быть не менее 45 см, при четырехукосном – 35 см. Первое скашивание проводят через 40-45 дней после начала вегетации (конец мая – начало июня), второе – через 35-40 дней (середине июля) и третье – через 40-45 дней (конец августа – начало сентября). Последний укос злаковых трав можно проводить за 30 дней до конца вегетации, бобово-злаковых травостоев – за 40-45 дней, чтобы травы после укоса успели накопить достаточное количество питательных веществ.

Траву лучше скашивать рано утром, так как в это время содержится максимальное количество каротина и для провяливания травы используется все световое время суток.

Имея несколько типов сенокосов, в первую очередь выкашивают суходольные луга, высокие части пойм, затем низинные, пойменные луга высокого и среднего уровня, если в их травостое преобладают рано зацветающие растения (лисохвост луговой, мятник луговой и др.), после чего прочие луга. Всегда начинают скашивать травостои с преобладанием раннеспелых видов, а заканчивают там, где больше позднеспелых видов. Высота скашивания травостоев природных и сеяных сенокосов должна быть 5-7 см.

Скашивание травостоев в течение нескольких лет в одни и те же сроки приводит к снижению урожая в последующие годы, ибо нарушается жизненный ритм растения. При систематическом раннем скашивание ослабляется корневая система растения, уменьшается побегообразование и т.д.

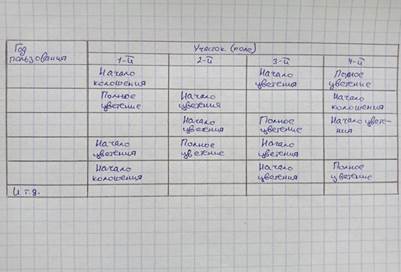

Для устранения отрицательного влияния раннего скашивания вводя сенокосооборот, т.е. определенный порядок чередования по годам разных сроков проведения укосов в сочетании с системой мер ухода. Для этой цели луг разбивают на 4-5 примерно одинаковых по площади участков. Травы скашивают в определенной последовательности по годам, учитывая фазы развития основных видов (табл.1) Например, в первый год использования травы скашиваются в фазе колошения, во второй – в фазе начала цветения и т.д. Схема сенокосооборота в зависимости от условий может быть и несколько иной, например включение пятого поля с уборкой его фазе плодоношения.

При разработке сенокосооборота в хозяйстве кроме сроков скашивания и уборки устанавливают сроки подкормки травостоя, посев бобовых в дернину, комбинированное сенокосно-пастбищное использование (нельзя планировать весеннюю пастьбу скота). Соблюдение принятого сенокосооборота – одно из основных условий рационального использования культурных сенокосов.

Сено - консервированный корм, получаемый обезвоживанием скошенных трав естественной сушкой или активным вентилированием. Кормовые достоинства сена зависят от ботанического состава растений, их возраста при скашивании и условий приготовления и хранения.

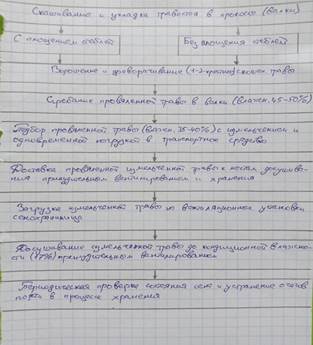

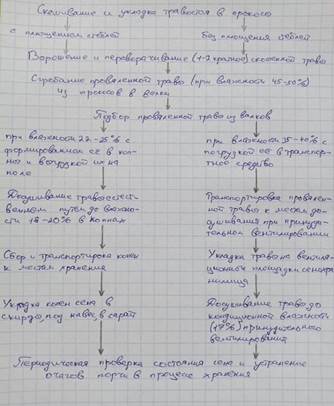

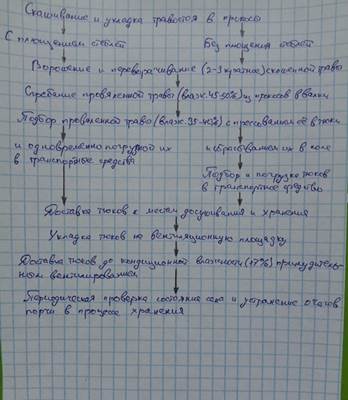

В зависимости от условий, технической возможности хозяйства используются следующие способы заготовки сена: рассыпное измельченное (рис.1), рассыпное неизмельченное (рис.2), заготовка прессованного сена в токах, рулонах (рис.3) и заготовка сена с хранением рулонов в поле (рис.4) .

В настоящее время наиболее распространенная технология – приготовление рассыпного неизмельченного сена полевой сушки. Заготовка сена полевой сушки в прессованном виде является наиболее современным и экономичным способом, обеспечивающим сокращение удельных энерго- и трудозатрат, а главное, потерь питательной ценности. При заготовке прессованного сена по сравнению с рассыпным на 15-20% снижаются потери корма, что позволяет дополнительно получить 5-6 ц/га корм. ед./ га. Исключается необходимость копнения и сокращаются расходы на транспортировку. При заготовке сена в рулонах (масса 500 кг) по сравнению с заготовками в токах производительность труда повышается в 1,5 раз.

Таблица 1- Схема сенокосооборота

Рис.1. Схема основных операций технологии заготовки и хранения рассыпного измельненного сена

Рис.2. Схема основных производственных операций технологии заготовки и хранения рассыпного неизмельченного сена

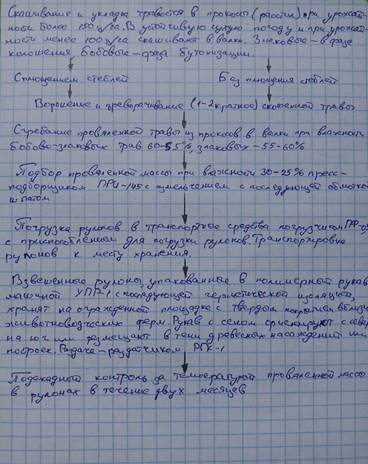

Рис.3. Схема основных операций технологии заготовки и хранения прессованного сена

Технологические комплексы машин и механизмов для заготовки сена, сенажа, силоса, приготовления искусственно обезвоженных кормов представлены в приложении 3.

При заготовке сена не всегда удаётся получить массу влажностью 17%. Нередко возникает необходимость скирдовать массу влажностью 20-23% и более. В этом случае на 1 т сена добавляют 7-10 кг поваренной соли. Применяют также органические кислоты (пропионовая, муравьиная), а также их смесь (1:1) в дозе 5 кг/т сена.

Досушить сено в крупногабаритных рулонах, тюках практически невозможно. Поэтому при подборке и прессовании влажного сена применяют обработку его химическими консервантами. В качестве консерванта сена используют безводный аммиак, дозы которого зависят от влажности массы (при 22 25% - 5 кг/т, при 26-30% - 10 кг/т и более). Дозы внесения консерванта КНМК – при влажности 22-27% - 10-12 кг/га, 25-30% - 15-18 кг/т. Бобовое сено обрабатывать аммиаком не рекомендуется. В качестве консерванта сена используют безводный аммиак, дозы которого зависят от влажности массы (при 22-25% - 5 кг/т, при 26-30% - 10 кг/т). Бобовое сено (клевер и др.) обрабатывать аммиаком не рекомендуется.

Рис. 4. Схема основных производственных операций заготовки сена с повышенной влажностью в рулонах с хранением в полимерном рукаве

Сено нужно хранить вблизи ферм на специально оборудованных дворах, в сенных сараях или под навесом. Скирду длинной стороной размещают в направлении господствующих ветров. Для уменьшения потерь при хранении место закладки скирды, стога покрывают слоем соломы 20-30 см или сухими ветками.

Копнение сена – обязательное условие досушивания массы повышенной влажности при заготовке рассыпного сена (потери листьев сокращаются в 2-3 раза, обеспечивается сохранность каротина до 37-55% от первоначального содержания в скошенной траве).

Продолжительность сушки в копнах, по сравнению с сушкой в прокосах и валках, увеличивается, но потери питательных веществ снижаются в 2-3 раза.

Скошенная масса в копнах при благоприятной погоде досыхает в течение 1-3 дней.

2. Рациональное использование пастбищ

Рациональное использование пастбищ – такое использование травостоя, когда не исчерпывается ресурс его производительности до конца и он остается достаточным для обеспечения оптимальных условий существования пастбища на следующие годы. В основном придерживаются таких основных условий использования пастбищ.

Сроки начала выпаса травостоя

Сроки начала выпаса травостоя в разных почво-климатических условиях в соответствии с фазами развития неодинаковые. Выпасать пастбища на Полесье нужно при высоте трав 12-20 см, у Лесостепи - 12-15 см, в Степи - 10-12 см, на оросительных культурных пастбищах - при высоте травостоя 20-25 см. Начало выпаса зависит и от качества травостоя. Если в травостои преобладают низовые травы, выпас начинается при высоте трав 13-17 см, верху - выпас целесообразно проводить при высоте трав 18-25 см.

Высота выпаса трав

При низком выпасе (2-3 см) травы очень ослабляются, плохо отрастают, период возобновления травостоя становится длиннее. Опыт свидетельствует, что на Полесье высота выпаса не должна быть ниже 5 см, у Лесостепи - 4-5 см, в Степи - 3-4 см. Культурные высокопроизводительные пастбища выпасают до высоты травы 5-6 см.

Срок последнего выпаса

Выпас на пастбище необходимо прекращать за 25-30 дней до окончания вегетации растений.

Количество выпаса пастбищ

В засушливых районах пастбища в течение вегетационного периода выпасают 2-3 разы, низинные и пойменные пастбища - 4-5 раза, в районах с достаточным количеством осадков и при орошении - 6-7 раз.

Нагрузка пастбища животными

Организовать оптимальную нагрузку пастбища животными можно только в условиях использования загонов. По данным научных учреждений при высоких урожаях зеленой массы нужна такая площадь пастбища:

· на 1 корову - 0,4-0,5 гектар;

· на 1 голову молодняка ВРХ - 0,2;

· на 1 свиноматку с приплодом - 0,2;

· на коня - 0,25-0,3;

· на 1 голову молодняка коней - 0,12-0,14;

· на 1 овцу - 0,07-0,08 гектар.

Внедрение смены пастбищ

Это такой способ использования пастбищ, при котором поочередно предоставляется возможность травостою каждого вида пройти все фазы развития включительно до образования и самосева семян. Это способствует полноценному возобновлению в травостое ценных кормовых трав.

3. Организация рационального использования пастбищ

В России высокие надои коров и нагулы молодняка всегда были связаны с летним пастбищным содержанием скота. Пастбищный корм составляет значительную долю рациона животных. Летом с пастбищным кормом скот получает более 60 % кормовых единиц и 70 % протеина. В траве содержится намного больше питательных веществ, чем в сене. Стравливание - это важный фактор формирования пастбищных травостоев. Под влиянием пастьбы происходит изменение плотности почвы, ее водно-воздушных свойств, температурного и питательного режимов, микрорельефа, динамики растительного покрова, количества микро- и макронаселения почвы. Выпас скота ускоряет распад отмершего органического вещества. Оставленные пасущимися животными экскременты увеличивают запас питательных веществ в почве. Упругость дернины и ее связность зависят от уплотнения почвы, и наоборот. Наибольшей связностью почва характеризуется в сухом состоянии. По мере увлажнения связность почвы уменьшается, начиная с определенной влажности почва становится пластичной. При выпасе скота такая почва уплотняется: уменьшаются общая скважность и водопроницаемость, наблюдается разрушение структуры комков почвы. При применении на пастбищах в повышенных дозах азотных удобрений действие уплотняющего фактора выпаса скота удается нейтрализовать.

После стравливания трав содержание углеводов восстанавливается до первоначального уровня в разных частях растений в различные сроки (за 17—30 дней). Накопление запасных веществ увеличивается при подкормке травостоев удобрениями и орошении. Эти приемы уменьшают отрицательное влияние стравливания на травы.

На биологические процессы в почве влияет тип травостоя, формирующегося на культурных пастбищах, который существенно отличается от травостоя сенокосного типа. Активность биологических процессов в почве пастбищ не уступает активности этих процессов на хорошо удобренном поле.

Скашивание по-иному влияет на травостой, чем стравливание. Косилка срезает все растения подряд на одной и той же высоте, а животные поедают травы выборочно и на разной высоте. Скашивание происходит в определенные и, как правило, короткие сроки (обычно раз в году, при многоукосном использовании два-три раза), а выпас скота длится достаточно долго. Сенокошение сходно со стравливанием только тем, что в обоих случаях в результате отчуждения растительной массы почва обедняется питательными веществами.

Культурные пастбища — это кормовые угодья с порционно-загонным использованием травостоев и применением научно обоснованной системы ухода за ними, обеспечивающей оптимальные питательный и водный режимы, что позволяет получать большие урожаи, высокое качество корма, низкую себестоимость продукции при равномерном поступлении кормовой массы в течение пастбищного сезона.

Многолетние лугопастбищные травы в отличие от однолетних кормовых культур обладают способностью вегетировать с ранней весны до глубокой осени, что обусловливает высокую урожайность. Они не требуют для своего развития большого количества тепла. Однако необходимо обеспечивать пастбищный травостой достаточным количеством влаги и минеральным питанием.

Пастбищное использование зеленой массы проходит в тот период, когда высота травостоя составляет 20-35 см. В этой фазе вегетации растения состоят в основном из листьев, содержащих много белка и мало - клетчатки. Это огромное достоинство культурных пастбищ, если иметь в виду, что дефицит белка в кормах представляет собой одну из серьезнейших проблем в животноводстве.

При организации культурных пастбищ прежде всего необходимо рассчитать потребность скота в кормах на летний период. На основе расчета формулируют техническое задание на строительство культурных пастбищ. После этого специалисты хозяйства делают проект создания пастбищ, в котором определяют стоимость строительства, потребность в материалах, объем работ, их последовательность. В проекте указывают также технологию использования будущих пастбищ и меры ухода за ними.

Существует три способа создания культурных пастбищ: улучшение естественных травостоев, улучшение старых посевов многолетних трав и новый посев трав.

Для улучшения естественных травостоев прежде всего проводят культуртехнические работы (удаляют кустарники, кротовые, осоковые и другие кочки, камни, мусор, осушают низинные луга). При поверхностном улучшении вносят минеральные удобрения, а кислые почвы известкуют. Улучшение старых посевов многолетних трав - наиболее простой способ создания культурных пастбищ.

Широкое распространение при создании культурных пастбищ получило ускоренное залужение. При этом важное значение приобретают первоначальная обработка дернины, новый посев многолетних трав и внесение удобрений. Ускоренным залужением можно создать пастбища на таких участках, где предварительный посев однолетних культур может вызвать развитие эрозии (например, на склоновых землях). Этот прием дает возможность быстро улучшать выродившиеся луга, создавать культурные пастбища и уже в первые годы освоения получать урожай сеяных трав в 4-5 раз больше, чем на неулучшенных естественных пастбищах.

Если по какой-либо причине пастбищные участки не могут быть использованы своевременно, траву скашивают на сено. После скашивания или стравливания пастбищ растения восстанавливают свою надземную массу, это свойство называется отавностью. Оно имеет большое значение при организации правильного использования пастбищных угодий. Отавностью обусловливается равномерность выхода зеленой массы на пастбищах в течение лета.

Чтобы не допустить ухудшения кормового достоинства и снижения урожаев естественных и сеяных пастбищ, необходимо применять определенную систему использования пастбищ, т. е. вводить пастбищеоборот.

Пастбищеоборотом называется такая система использования пастбищ и ухода за ними, при которой в определенном порядке (в течение сезона, через год или несколько лет) изменяются сроки и способы использования пастбищ.

4. Организация культурных пастбищ

Культурные пастбища – это кормовые угодья, которые при правильном использовании и надлежащих мерах ухода обеспечивают максимальный сбор дешевых высококачественных кормов.

Культурные пастбища в условиях лесной зоны (Брянской области) могут давать 4500-5000 корм. ед., а при орошении – до 8000-10000 корм. ед., с 1 га. При пастбищном содержании исчезают многие заболевания скота, связанные с длительным пребыванием в помещениях. Трава, богатая всеми элементами питания, моцион укрепляют организм животных, они становятся устойчивыми к болезням, лучше развиваются и дают более здоровый и крепкий приплод. Трава пастбищ является самым дешевым кормом для сельскохозяйственных животных. С пастбищным кормом животные получают более 60% корм. ед. и более годового удоя молока при низкой его себестоимости. Пастбищное содержание позволяет увеличить продуктивное долголетние коров, что имеет важное экономическое значение.

Существуют две системы использования пастбищ – пригонная и отгонная. Первая применяется в том случае, если пастбища расположены на расстоянии 0,5-2 км от фермы. Вторая – при большой удаленности, когда возникает необходимость организации летних лагерей с оборудованием площадок для доения и отдыха животных в ночное время. Это связано с тем, что при большом удалении пастбищ от животноводческих ферм (комплексов) увеличивается время на перегон животных и соответственно сокращается время пастьбы, животные устают и менее активно поедают корм, что ведет к снижению их продуктивности.

Существуют три способа закладки культурных пастбищ:

- Пастбища на участках с естественным травостоем, в составе которого преобладают ценные многолетние травы;

- Пастбища на участках с сеяными многолетними травами, которые ранее использовались для заготовки сена или других видов кормов, заготавливаемых впрок;

- Пастбища, созданные ускоренным способом, предусматривающим посев пастбищных травосмесей после соответствующей обработки почвы и других агротехнических, культуртехнических и мелиоративных мероприятий с использованием травостоя на выпас в год создания или со 2-го года жизни многолетних трав.

Каким бы способом ни было создано культурное пастбище, его дальнейшая продуктивность и долголетние, качество получаемого корма зависит от рационального использования и ухода.

5. Список используемой литературы

1) Ториков ВЕ Белоус НМ Практикум по луговому кормопроизводству: учебное пособие Лань:https://e.lanbook.com/reader/book/113145/#180

2) StudFiles: https://studfile.net/preview/1150438/page:4/

3) Сайт Сельхозкорм: http://selhozkorma.ru/sochnue-korma/zelenue-korma/190-racionalnoe-ispolzovanie-pastbisch

4) Ториков ВЕ Белоус НМ Практикум по луговому кормопроизводству: учебное пособие Лань:https://e.lanbook.com/reader/book/113145/#151