12 Экспресс оценка потенциала технологического комплекса

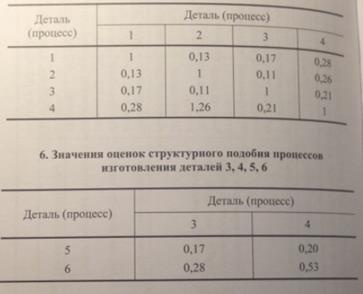

Детали 1-4 уже изготавливаются, 5-6 готовятся к выпуску.

Операции, выполняемые на оборудовании одной группы можно объединять в группы операций с указанием последовательности выполнения в каждой из групп реализуемых в ней технологических методов. При формировании краткого описания процесса можно исходить из отказа от предшествующего принципа равной приоритетности операций в маршруте: маршруты можно сравнивать только по описаниям (представлениям) операций обработки поверхностей главных форм деталей. В указанных случаях оценка подобия носит приближенный характер, но, как правило, достаточно достоверна для принятия необходимого ТР.

Предлагаемый метод экспресс-оценки возможности эффективного изготовления изделий прошел практическую проверку на машиностроительных предприятиях, выпускающих изделия различного функционального назначения. Применение экспресс-оценок при формировании номенклатуры выпускаемых производственной системы изделий и для создания групп технологически подобных деталей позволяет сократить длительность и относительные затраты ПТЦ изготовления изделия не менее чем на 10-15%.

Приложение технического подобия к оценке возможности изготовления изделий в производственной системе фиксированной структуры и состава средств тех. оснащения (конверсия, перепрофилирование, переспециализация, техническое перевооружение, реконструкция предприятия) позволяет получать достоверные результаты в минимальные сроки, автоматизировать процесс поддержки решения, обеспечить преемственность ТР.

13. Общая последовательность и основные этапы процесса формирования проектного технологического решения.

14. Использование отношений объектов проектных технологических решений при управлении ресурсами технологических комплексов

Отношения проектных решений при разработке технологических комплексов, подчиняясь общим закономерностям, имеют специфику, обусловленную функциональным классом объекта решения.

Технологический комплекс (ТК) – совокупность функционально связанных средств технологического оснащения для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов.

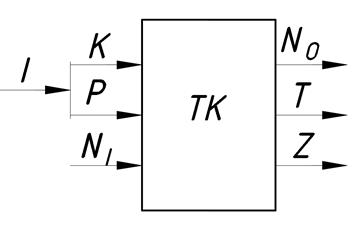

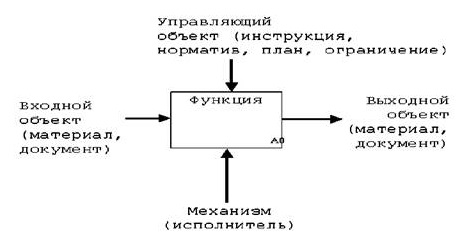

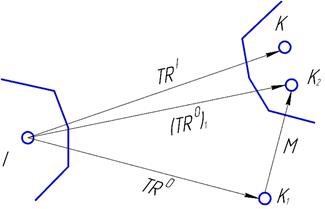

Проектные решения при разработке ТК базируются на ТР и характеризуются (рисунок):

Рисунок – Входная и выходная информация при проектировании ТК

А) Входной информацией:

I – множество наименований (номенклатура) изделий, планирующихся к изготовлению в проектируемом ТК;

K – множество комплектов конструкторской документации на выпускаемые изделия;

P – множество технологических процессов изготовления планирующихся к выпуску изделий;

NI – множество объёмов выпуска планирующихся к изготовлению изделий.

Б) Выходной информацией:

NO – множество объёмов выпуска изделий, обеспечиваемых ТК (в общем случае (NO)i > (NI)i);

T – множество фактических трудоёмкостей изготовления изделий в проектируемом ТК;

Z – множество параметров (технико-экономических показателей) спроектированного ТК.

Проектное решение, объектом которого является ТК представляется в формализованном виде:

TK = <H, F, S, Z>;

Где H = {I, K, N, T}; F = {P}; S – структура ТК, в общем случае не известна и является целью проектного решения;

Z = {C, Зпр, O, R, …},

Где С – множество себестоимостей изготовления изделий; Зпр – множество приведённых затрат; О – количество оборудования ТК; R – количество рабочих и т. д.

Между проектными решениями при разработке ТК могут быть установлены отношения:

1) тождественности;

2) подобия.

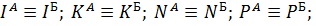

Проектные решения ТКА и ТКБ тождественны (ТКА  ТКБ), если

ТКБ), если

Отношение тождественности предполагает тождественность компоновочно-планировочных решений при минимальной модификации, или без неё.

Проектные решения ТКА и ТКБ подобны (ТКА  ТКБ), если

ТКБ), если

15. Характеристики объектов технологических решений и их формализованное представление

Любой технологический объект, являющийся целью проектного решения, как технологическая система может быть представлен в формализованном виде:

TR = <H, F, S, Z>;

Где: H – Множество характеристик взаимодействия объектов проектного решения с внешней для него средой;

F – множество функций, выполняемых объектом решения;

S – структура объекта решения;

Z – множество параметров объекта решения.

H, F, S, Z – компоненты формализованного представления.

Пример из лекций:

Объект – инструмент.

H – группа инструмента, тип инструмента, наименование, характеристики режущей части, характеристики посадочных поверхностей.

F – реализуемый технологический метод или методы.

S – конструктивная схема инструмента.

Z – физико-механические свойства, материал режущей части, материал посадочной части, стойкость, цена инструмента.

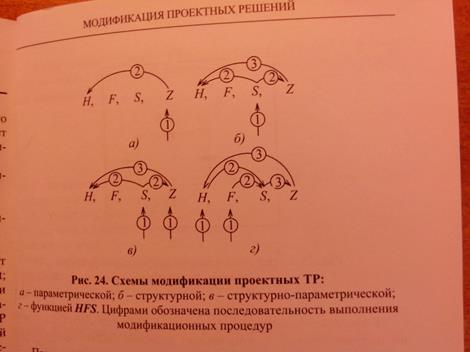

16. Методы модификации проектных технологических решений

Модификация – направленное изменение характеристик (структурных и параметрических) объекта решения с целью удовлетворения требований технического задания.

Применяют три метода модификации:

- Параметрическая (делаются в первую очередь);

- Структурная (дороже параметрической, но даёт более лучшие результаты);

- Структурно-параметрическая (меняют параметры и структуру).

Чаще всего структурно-параметрическая модификация тождественна изменению технического задания.

При параметрической модификации целенаправленно изменяют значения параметров проектного ТР (рис. 24, а). При этом F = const; S = const. Изменение параметров может изменить характеристики взаимодействия объекта с внешней для него средой (Н), но, как правило, не требует изменений самой внешней среды. Проектное ТР адаптируется к внешней среде. Это саамы распространённый и дешёвый вид модификации.

При структурной модификации (рис. 24, б) первоначально изменяют структуру (S) объекта решения, что вызывает изменения Н и Z. Последнее дополнительно изменяет Н.

Аналогично выполняют структурно-параметрическую модификацию (рис. 24, в), при этом F = const.

Структурная и структурно-параметрическая модификации адаптируют решения к внешней среде, но при определённых условиях могут потребовать изменения внешней среды. Это весьма распространённые виды модификации при проектировании ТК.

17. Формализованное описание процесса формирование проектного технологического решения. Структура как основа решения.

Формирование ТР начинается с возникновения ситуации принятия решения — обстоятельств (противоречий, коллизий, конфликта), выход из которых требует принятия соответствующего решения.

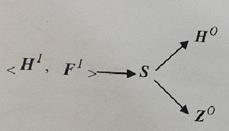

Ситуация принятия ТР также может быть представлена как техническая система ТR1:

TR 1 = < H 1, F 1, S 1, Z 1>,

где h1, f1, S1, z1- компоненты описания ситуации принятия

решения, характеризующие желаемый состав и значения соответствующих компонентов представления желаемого решения. Наиболее часто при описании ситуации принятия ТР используют не все компоненты представления TR1:

TR1 = < Н1, F1 >

Компоненты Н1, F1 - важнейшие компоненты ТР, определяющие его цель. Ситуация принятия рецептурных TP фиксируется в техническом задании. При формировании и принятии ТР геометрическо-технологическую модель предмета производства считают априори известной.

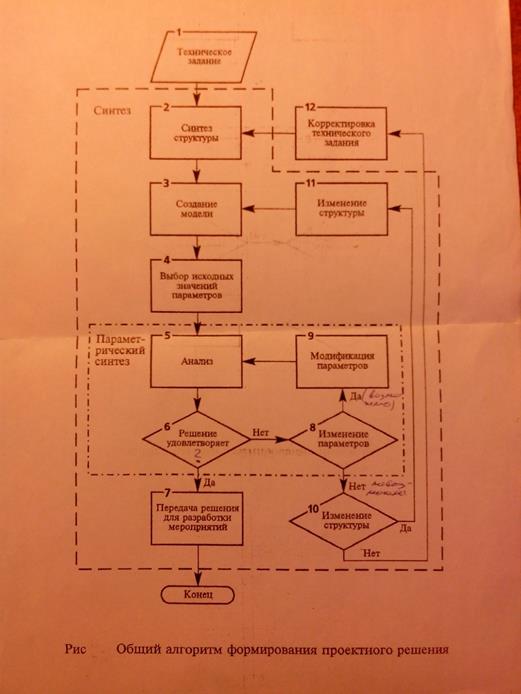

Формирование проектного ТР можно представить , виде схемы

Компонент Н1 определяет условия выполнения желаемых функций F 1 . В совокупности Н1, F 1 служат основой для определения желаемой структуры объекта решения, которая, в свою очередь, является основой для определения остальных компонентов принимаемого решения.

Принятое проектное ТР ( TR °) по форме соответствует желаемому TR1 :

TR ° = < H °, F °, S °, Z °>,

где Н°, F °, S°, Z °- компоненты представления принятого решения, по составу соответствующие компонентам желаемого решения.

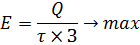

18. Критерии оценивания проектных технологических решений

Любое технологическое проектное решение принимается с целью, отражающей полезный эффект решения. Цель решения принято оценивать полезным эффектом решения.

Принятие любого решения связано с затратами на разработку решения и его реализацию.

Частные критерии оценивания:

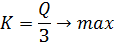

1) Q (полезный эффект) → max

2) З (затраты) → min

Задача многокритериального выбора решается простой сверткой критериев:

K=a1k1+..+ankn

a – весовые коэффициенты (их определяют при помощи опроса экспертов)

Линейная свертка вводит отношения эквивалентности между частными критериями, что в общем случае недопустимо. Недостаток по одному критерию может компенсироваться избытком по другому.

Метод линейной свертки может быть применен при количестве критериев не более 2-3 и верифицированных значениях коэффициентов значимости.

19. Отношение компонентов объектов проектных технологических решений

Множества Н1,0 и Z1,0 могут включать элементы, характеризующиеся переменными различных типов.

Типы переменных:

1. Целые

2. Действительные

3. Булевы

4. Символьные

5. Порядковые

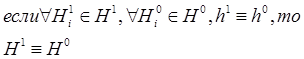

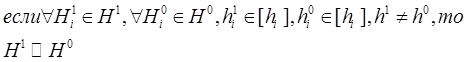

Между множествами Н1 и Н0 при тождественности их состава могут быть установлены отношения:

1) тождественности:

2) эквивалентности

Аналогичные решения могут быть установлены для Z1 и Z0.

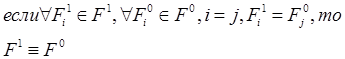

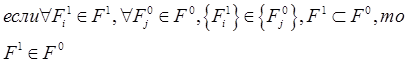

Множества F1 и F0 при формальном представлении включают элементы, характеризующиеся символьными переменными, отражающими сущность действий, выполняемых при реализации каждой функции. Для множеств F1 и F0 могут быть установлены отношения:

1) Тождественности

2) Принадлежности

Структуру желаемого объекта как правило в ТЗ на проектирование не задают. В большинстве случаев перед началом проектирования структура объекта неизвестна. Структура обычно не используется при сравнении решений.

20. Метод структурного анализа сложных систем и технологических комплексов.

Метод базируется на последовательном рассмотрении проектируемого комплекса или системы на разных уровнях с постепенной детализацией:

1) Представление системы а каждом уровне является более детальным по сравнению с предшествующим уровнем.

2) Объект анализа (система, комплекс) представляется в виде прямоугольника

3)Для реальных задач проектирования количество уровней системы должно быть не более 4х.

4) При каждой декомпозиции число модулей должно быть не более 6.

5) Каждое последовательное представление системы является эквивалентным предшествующему по входам, выходам и управлению.

6) Номер уровня разложения определяется числом цифр после указания вида объекта разложения.

Правило сохранения контекста:

Если стрелка входа подведена к какому-либо модулю системы, то по умолчанию она подведена ко всем последующим модулям.

Различают 2 вида объектов анализа:

- Предмет (стрелки должны отражать действия, в результате которых данный предмет создается или используется)

- Действие (действие не может выполняться при отсутствии управления)

21. Отношение объектов проектных технологических решений и их использование при формировании решений.

Между возможными вариантами решений существуют отношения:

1) Тождественности

Решения TR01≡ TR02 если Н01≡ Н02, F01≡ F02, S01≡ S02, Z01≡ Z02

2) Эквивалентности

Решения TR01 @ TR02 если Н01≡ Н02, F01≡ F02, S01 ¹ S02, Z01 ¹ Z02

3) Подобия

Решения TR01 ~ TR02 при Н01~Н02, F01~ F02

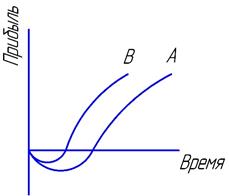

22. Качество проектного технологического решения и его оценивание.

Качество проектного решения – это совокупность свойств решения, обеспечивающих его максимально полезный эффект по отношению к затратам на принятие и реализацию в сравнении с решениями одноцелевого назначения.

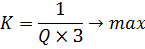

Наиболее целесообразной формой оценки является отношение полезного эффекта к затратам.

Это интегральный критерий, связывающий между собой частные критерии при общем направлении наибольшего желательного решения.

| В лучше А

Если достижение полезного эффекта связано с уменьшением какой-либо характеристики его величины, то интегральный критерий может быть приведен к виду:

Если сравниваемые варианты тождественны по полезному эффекту, то

Если сравниваемые варианты тождественны по полезному эффекту, то

Что эквивалентно З

Что эквивалентно З  min min

|

В качестве дополнительного критерия при сравнении вариантов проектных решений может быть использован критерий, который называется эффектом решения:

|  - время, необходимое на принятие и реализацию решения. - время, необходимое на принятие и реализацию решения.

|

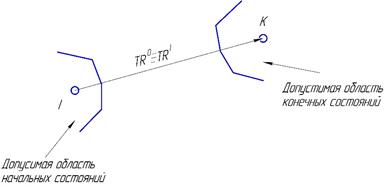

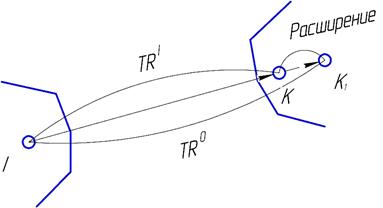

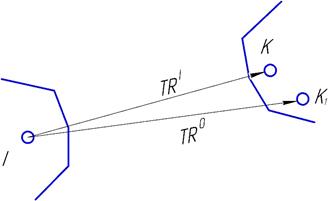

23. Виды проектных технологических решений: полное, идеальное, оптимальное, модифицируемое решение.

Проектное решение может быть отображено многомерным вектором, переводящим технологический объект из точки исходного состояния в точку конечного состояния.

| Схема идеального состояния |

| Схема полного решения |

| Схема оптимального решения |

| Модифицируемое решение |

24. Концептуальное моделирование сложных систем и технологических комплексов.

Концептуальное проектирование соответствует этапу оформления технического задания и начальной фазе эскизного проекта, то есть этапу, когда информация о желаемом объекте проектного решения минимальна.

Концептуальная модель определяет основные функции проектируемой системы и их наиболее общие взаимосвязи. При создании концептуальной модели для разрабатываемой системы определяют:

1) Предметную область

2) Основные функции

3) Основные задачи, решаемые при выполнении выделенных функций

4) Входные и выходные данные

5) Основные информационные связи, выполняемых функций

Концептуальное проектирование применяют, если практически не известно содержание и структура проектируемого ТК. Концептуальная модель отражает первичное мнение заказчика комплекса на его возможную структуру и элементарный состав в наиболее общем виде.

Предметная область объекта проектирования по возможности должна быть предельно узкой. Структура проектируемого комплекса отражает только наиболее общий взгляд заказчика комплекса на его построение.

Представленная в концептуальной модели структура может изменяться, преобразовываться и в общем случае принципиально отличаться от структуры и состава проектируемой системы.

25. Тождественность, эквивалентность, подобие объектов проектных технологических решений

TR = < H, F, S, Z>

1) Тождественное решение:

TR1 º TR2, если H1 º H2, F1 º F2, S1 º S2, Z1 º Z2

2) Эквивалентное решение:

TR1 @ TR2, если H1 º H2, F1 º F2, S1 ¹ S2, Z1 ¹ Z2

3) Подобное решение:

TR1 ~ TR2, если H1 ~ H2, F1 ~ F2

Отношение эквивалентности является отношением подобия с высокой степенью подобия

26. Метод адресации при формировании первичных структур объектов проектных решений

Метод адресации применяется в условиях единичного и мелкосерийного производства с частой сменой номенклатуры.

1) По характеристикам объекта, указанным в ТЗ определяют атрибуты желаемого решения

2) Формируют ключ поиска

3) Выполняют поиск в соответствующей базе или банке данных

4) Просматривают результаты поиска и выполняют селекцию альтернатив

5) Определяют характеристики полученного решения

Полученное решение не модифицируется.

Объекты решения: технологические объекты, для которых имеются развитые базы данных

Основная идея: поиск существующего и не требующего модификации решения ,если модификация, то лучше, чтобы она была параметрической.

Структура базы данных:

| Экземпляр Сущности | А0 | А1 | … | Аn |

| О1 | I1 | |||

| … | ||||

| Om |

A – атрибуты сущности

А0 – главный атрибут сущности (идентификатор экземпляра сущности)

При поиске в базе данных решают прямую и обратную задачу.

Прямая: по известным значениям некоторых атрибутов определить соответствующий им экземпляр сущности

Обратная: по известному экземпляру сущности определить атрибуты

Особенности поиска:

1) Чем больше атрибутов указано в ключе поиска, тем меньше число экземпляров объекта будет найдено. 1 атрибут в ключе – простой ключ, более – сложный ключ. Если ключ содержит атрибуты от А1 до Аn , то множество результатов поиска будет пустым (скоре всего)

2) Если множество поиска пустое, то уменьшается количество атрибутов и варьируются их значения

3) Если множество объектов велико, то увеличивают число атрибутов в ключе

4) Если при изменении состава и значений атрибутов результаты не менются, то поиск прекращается.

27. Условия возникновения отношений проектных технологических решений и их использование при формировании решений

Достижению цели решения может соответствовать некоторое множество возможных альтернативных вариантов структуры его объекта. Для генерирования альтернативных вариантов решений и их селекции могут быть использованы возникающие между ними отношения:

1) Тождественности

2) Эквивалентности

3) Подобия

Отношения возникают лишь между проектными технологическими решениями, объектами которых являются технологические объекты одного и того же функционального класса.

28. Организация поиска альтернативных решений-аналогов

29. Синтез структур технологических объектов

(Метод синтеза ?)

Область применения: производства любых типов (Единичное – массовое) при отсутствии решений –аналогов.

Сущность метода: решение формируют по самой общей схеме. Синтез его первичной структуры выполняют на основе общетехнологичких принципов и правил. Первичная структура и параметры решения обязательно модифицируются.

Первичное решение (Начал.) → Модификация → Вторичная структура (Окончат.)

Примеры :

· Проектирование единичного ТП изготовления детали на основе ее конструктивно-технологических параметров при отсутствии параметров.

· Разработка планировки участка, цеха, ТК при отсутствии аналогов

Метод недостаточно формализован. Результаты его использования зависят от знаний, опыта проектировщика, а отдельные этапы носят творческий характер. Проектировщик часто может принять эффективное решение, но не может объяснить, почему он его принял.

Основная проблема – синтез структур ТР. Пример: операционный состав любого ТП изготовления детали определяется достаточно просто. Однако определение последовательности выполнения операций является нетривиальной и методически не решенной задачей. Дормальная теория синтеза структур отсутствует.

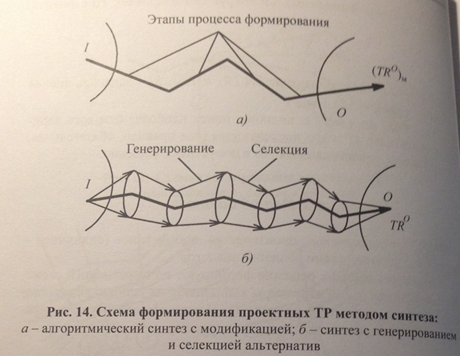

Синтез ТР – многоэтапный процесс. Он может выполняться по жесткому алгоритму (Рис. 14 а) или с созданием «трубки» подобных решений (Рис 14б). В последнем случае процедуры генерирования вариантов ТР чередуются с процедурами их селекции, которые могут выполняться с использованием отношений подобия.

30. Использование отношений «полезный эффект/затраты» при сравнении и выборе объектов разных функциональных классов.

(В книжке не нашел про сравнение объектов разных классов)

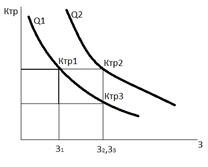

Выбор объекта решения производят на основании качества решения ТР. Качество решения определяется как:

Где  количественная характеристика полезного эффекта, достигнутого при реализации данного ТР. Она может быть абсолютной и иметь размерность или быть относительной. З – затраты.

количественная характеристика полезного эффекта, достигнутого при реализации данного ТР. Она может быть абсолютной и иметь размерность или быть относительной. З – затраты.  ; З->min (З

; З->min (З  )

)

Если необходимо

при одинаковом качестве решений, например, Ктр1=Ктр2

при одинаковом качестве решений, например, Ктр1=Ктр2

. Если сравниваемые решения тождественны по полезному эффекту, то сравнивают только затраты, а более качественным решением считают наиболее дешевое. Предлагаемые критерии пригодны для сравнения различных ТР, в том числе и при их формировании. Они могут быть преобразованы к виду, наиболее удобному для применения для конкретной технологической задаче. Основная проблема определение

. Если сравниваемые решения тождественны по полезному эффекту, то сравнивают только затраты, а более качественным решением считают наиболее дешевое. Предлагаемые критерии пригодны для сравнения различных ТР, в том числе и при их формировании. Они могут быть преобразованы к виду, наиболее удобному для применения для конкретной технологической задаче. Основная проблема определение

31.Метод подобия при формировании первичных структур объектов проектных технологических решений

Область применения: единичное – серийное производство.

Сущность метода во многом сходна с методом адресации, но найденное решение обязательно модифицируют, оно рассматривается как первичное решение-аналог. Модификация превращает решение-аналог в необходимый единичный экземпляр Технологического объекта. При этом может выполняться модификация:

· параметрическая

· структурная

· структурно-параметрическая