2. Оптимизация среднего остатка денежных активов предприятия.

3. Дифференциация среднего остатка денежных активов в национальной и иностранной валюте.

4. Выбор эффективных форм регулирования среднего остатка денежных активов: использование флоута, сокращение расчетов наличными деньгами, ускорение инкассации дебиторской задолженности, открытие кредитной линии банком, ускорение инкассации денежных средств, использование практики частичной предоплаты.

5. Обеспечение рентабельного использования временно свободного остатка денежных активов.

6. Построение эффективных систем контроля за денежными активами предприятия.

Политика финансирования оборотных активов представляет собой часть общей политики управления его оборотными активами, заключающуюся в оптимизации объема и состава финансовых источников их формирования с позиций обеспечения эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости предприятия.

Разработка политики финансирования оборотных активов осуществляется по следующим основным этапам:

1. Анализ состояния финансирования оборотных активов предприятия в предшествующем периоде.

2. Формирование принципов финансирования оборотных активов предприятия.

3. Оптимизация объема текущего финансирования оборотных активов с учетом формируемого финансового цикла предприятия.

4. Оптимизация структуры источников финансирования оборотных активов предприятия.

В соответствии с теорией финансового менеджмента существует три подхода к финансированию различных групп оборотных активов:

консервативный – предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала должны финансироваться постоянная часть оборотных активов и половина переменной их части. Вторая половина переменной части – за счет краткосрочного заемного капитала;

умеренный – предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала должна финансироваться постоянная часть оборотных активов, а переменная – за счет краткосрочного заемного капитала;

агрессивный – предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала должна финансироваться лишь небольшая доля постоянной их части, а оставшаяся доля постоянной и вся переменная части оборотных активов – за счет краткосрочного заемного капитала.

11. Финансирование оборотных активов.

Оборотные средства - это средства, используемые предприятием для осуществления своей постоянной деятельности, оборотные средства включают в себя производственные запасы предприятия, незавершенное производство, запасы готовой и отгруженной продукции, дебиторскую задолженности, а также наличные деньги в кассе и денежные средства на счетах предприятия.

Известны четыре модели финансирования оборотных активов:

1) идеальная;

2) агрессивная;

3) консервативная;

4) компромиссная.

1) Идеальная модель финансирования оборотных активов. Термин «идеальная модель» определяет не конкретный идеал, к которому необходимо стремиться, а лишь некоторое сочетание активов и источников их покрытия исходя из их экономического содержания

Идеальная модель означает, что оборотные активы по величине совпадают с краткосрочными пассивами, т. е. чистый оборотный капитал =0. В реальной жизни такая модель практически не встречается, поскольку очевидно, что на любом этапе своей деятельности компания нуждается в некоторой сумме денежных средств для финансирования текущих расходов.

Кроме того, с позиции ликвидности она наиболее рискованна, так как при неблагоприятных условиях (например, в силу сложившихся обстоятельств, когда необходимо рассчитаться с большей частью кредиторов одновременно) фирма может оказаться перед необходимостью продажи части внеоборотных активов для покрытия текущей кредиторской задолженности.

Суть рассматриваемого варианта финансирования оборотных активов состоит в том, что долгосрочный капитал используется исключительно как источник покрытия внеоборотных активов, т. е. численно совпадает с их величиной. Таким образом, модель будет иметь следующий вид:

ДИФ = ВА или КП = СЧОА + ВЧОА.

Идеальная модель финансирования оборотных активов: ВЧОА – варьируемая часть оборотных активов; СЧОА – системная часть оборотных активов; КП –краткосрочные пассивы; ДИФ – долгосрочные источники финансирования, включающие в себя долгосрочные пассивы и собственный капитал

2) Агрессивная модель финансирования оборотных активов. Эта модель означает, что долгосрочный капитал служит источником покрытия внеоборотных активов и системной части оборотных активов, т. е. того их минимума, который необходим для осуществления финансово-хозяйственной деятельности

Рис. 3.2. Агрессивная модель финансирования оборотных активов: ВЧОА – варьируемая часть оборотных активов; СЧОА – системная часть оборотных активов; КП –краткосрочные пассивы; ДИФ – долгосрочные источники финансирования, включающие в себя долгосрочные пассивы и собственный капитал

В этом случае чистый оборотный капитал (ЧОК) равен некоторому минимуму: ЧОК = СЧОА. Варьируемая часть оборотных активов в полном объёме покрывается краткосрочными пассивами. Модель будет иметь вид: ДИФ = ВА + СЧОА или КП = ВЧОА.

3) Консервативная модель финансирования оборотных активов. Эта модель предполагает, что варьируемая часть оборотных активов также покрывается долгосрочными пассивами

Консервативная модель финансирования оборотных активов: ВЧОА – варьируемая часть оборотных активов; СЧОА – системная часть оборотных активов; ДИФ –долгосрочные источники финансирования, включающие в себя долгосрочные пассивы и собственный капитал

Поскольку теоретически в этом случае краткосрочной кредиторской задолженности нет, отсутствует и риск потери ликвидности. Чистый оборотный капитал равен по величине оборотным активам: ЧОК = ОА, и эта модель также носит искусственный характер. Подобная стратегия финансирования предполагает установление долгосрочных пассивов на уровне, задаваемом следующей моделью: ДИФ = ВА + СЧОА + ВЧОА или КП = 0.

Считается, что с позиции ликвидности эта схема финансирования наименее рискованна и одновременно сопровождается относительно низкой текущей прибылью, поскольку фирма вынуждена нести дополнительные расходы по поддержанию излишних запасов.

4) Компромиссная модель финансирования оборотных активов. В практике финансового менеджмента эта модель считается наиболее реальной. В этом случае внеоборотные активы, системная часть оборотных активов и приблизительно половина варьируемой части оборотных активов финансируется за счёт долгосрочных источников (рис. 3.4).

Рис 3.4. Компромиссная модель финансирования оборотных активов: ВЧОА – варьируемая часть оборотных активов; СЧОА – системная часть оборотных активов; КП –краткосрочные пассивы; ДИФ – долгосрочные источники финансирования, включающие в себя долгосрочные пассивы и собственный капитал

Чистый оборотный капитал равен по сумме системной части текущих активов и половине их варьируемой части: ЧОК = СЧОА + 0,5 ВЧОА. Безусловно, в отдельные моменты времени фирма может иметь излишние оборотные активы, что отрицательно отражается на прибыли, однако это рассматривается как плата за поддержание риска потери ликвидности на определённом уровне. Этот вариант краткосрочного финансирования предполагает установление долгосрочных пассивов на уровне, задаваемой моделью: ДИФ = ВА = СЧОА + 0,5 ВЧОА или КП = 0,5 ВЧОА.

Поведение финансистов в отношении привлечения и использования заёмных источников финансирования зависит от следующих объективных причин.

1. Масштабов деятельности.

2. Этапа жизненного цикла.

3. Отраслевых особенностей.

Следовательно, политика краткосрочного заимствования должна быть относительно стабильной, так как вышеперечисленные причины практически неизменны в краткосрочном периоде или могут меняться незначительно.

Таким образом, рассмотренные модели различаются между собой использованием краткосрочных и долгосрочных пассивов при текущем финансировании деятельности фирмы (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Модели финансирования оборотных активов

| Модель | Источники финансирования | Степень риска |

| Идеальная | За счёт краткосрочных пассивов финансируются все оборотные активы | Наиболее рискованна |

| Агрессивная | За счёт краткосрочных пассивов финансируется варьируемая часть оборотных активов | Рискованна |

| Консервативная | За счёт долгосрочных пассивов финансируются оборотные активы | Отсутствует риск |

| Компромиссная | За счёт краткосрочных пассивов финансируется половина варьируемой части оборотных активов | Наименее рискованна |

12. Методы анализа движения денежных средств.

Прямой метод основан на анализе движения денежных средств по счетам предприятия. Исходный элемент — выручка от реализации товаров (продукции, работ, услуг). Достоинства этого метода заключаются в том, что он позволяет:

• во-первых, показать основные источники притока и направления оттока денежных средств;

• во-вторых, сделать оперативные выводы о достаточности средств для платежей по текущим обязательствам предприятия;

• в-третьих, установить взаимосвязь между объемом реализации продукции и поступившей за отчетный период суммой денежных средств;

• в-четвертых, идентифицировать статьи, формирующие наибольший приток и отток денежных средств;

• в-пятых, использовать полученную информацию для прогнозирования денежных потоков;

• в-шестых, контролировать все поступления и направления расходования денежных средств.

Кроме того, в долгосрочной перспективе прямой метод расчета величины денежных потоков дает возможность оценить уровень ликвидности предприятия.

Прямой метод непосредственно связан с регистрами бухгалтерского учета, удобен для расчета показателей и контроля за поступлением и расходованием денежных средств. Отчет о движении денежных средств предприятия (ф. № 4) составляется на основе использования прямого метода.

Недостатком данного метода является то, что он не учитывает взаимосвязи полученного финансового результата (прибыли)

И изменения абсолютного размера денежных средств на счетах Предприятия.

Величина притока денежных средств может существенно отличаться от суммы полученной прибыли. Например, источником привлечения денежных средств может быть не только прибыль, но и заемные средства. Приобретение активов долгосрочного характера не отражается на прибыли, а их реализация влияет на размер последней. Или на величину финансового результата оказывают влияние расходы, не сопровождаемые движением денежных средств (амортизация), и т. п.

Косвенный метод расчета потока денежных средств основан на анализе статей бухгалтерского баланса предприятия и отчета о его Прибылях и убытках. Данный метод предпочтителен с аналитической точки зрения, так как он позволяет определить взаимосвязь Полученной прибыли с изменением величины денежных средств. Кроме того, косвенный метод позволяет показать взаимосвязь между различными видами деятельности предприятия, а также установить соотношение между чистой прибылью и изменениями в активах предприятия за отчетный период. С его помощью можно выявить наиболее проблемные места в деятельности организации и разработать пути выхода из критической ситуации.

К недостаткам метода можно отнести высокую трудоемкость при составлении аналитического отчета внешним пользователем и необходимость привлечения внутренних данных бухгалтерского учета.

Расчет денежных потоков косвенным методом ведется от показателя чистой прибыли с необходимыми корректировками ее на статьи, не отражающие движение реальных денег по соответствующим счетам. Корректировки могут как увеличивать, так и уменьшать показатель чистой прибыли. Наиболее существенными корректировками являются следующие.

Прибавляются к чистой прибыли: а) начисленная за период амортизация основных фондов и нематериальных активов;

б) уменьшение дебиторской задолженности;

в) уменьшение остатков товарно-материальных ценностей (ТМЦ);

г) уменьшение расходов будущих периодов; д) увеличение кредиторской задолженности

е) уменьшение НДС по приобретенным ценностям и др.

Вычитаются из чистой прибыли: а) переоценка основных средств

б) увеличение дебиторской задолженности;

в) увеличение остатков ТМЦ;

г) увеличение расходов будущих периодов;

д) уменьшение кредиторской задолженности;

е) использование резервов;

ж) увеличение НДС по приобретенным ценностям и т. п.

Между тем при проведении анализа финансового состояния организации целесообразно использовать оба метода (прямой и косвенный), поскольку они дополняют друг друга и дают реальное представление о движении потока денежных средств на предприятии за анализируемый период.

Анализ денежных потоков

Основная цель анализа денежных потоков — выявление причин дефицита (избытка) денежных средств и определение источников их поступления и направлений расходования для контроля за текущей платежеспособностью предприятия. В этих целях могут использоваться как прямой, так и косвенный методы измерения денежных потоков. Основными документами для анализа денежных потоков предприятия являются Отчет о движении денежных средств (ф. № 4), смета (план) движения денежных средств, с по мощью которых можно установить:

• степень достаточности финансирования текущей и инвестиционной деятельности предприятия;

• зависимость предприятия от внешних источников поступления средств;

• по каким видам деятельности поступления и выбытия денежных средств в наибольшей степени выросли (уменьшились) по сравнению с предыдущим периодом (планом);

• дивидендную политику в настоящем периоде и прогноз ее на будущее;

• реальное состояние платежеспособности организации за анализируемый период и прогноз на следующий краткосрочный период и др.

Как уже отмечено ранее, движение денежных средств может быть обусловлено разными сторонами деятельности организации поэтому в смете и форме № 4 поступления и расходы денежных средств представлены в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

За базу для сравнения при анализе денежных потоков принимают предыдущий период либо смету (план) движения денежных средств.

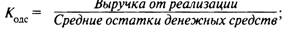

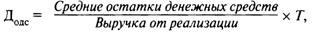

Кроме того, для оценки достаточности денежных средств расчипывают следующие показатели:

* коэффициент оборачиваемости денежных средств (число оборотов в течение анализируемого периода):

• длительность оборота в днях — Додс:

где T— длительность анализируемого периода, дни.

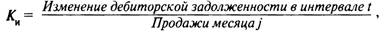

При анализе потоков денежных средств предприятия важное место занимает оценка процессов инкассации наличности, т. е. процессов получения предприятием денежных средств за реализованную продукцию. Коэффициенты инкассации выражают процент ожидаемых денежных поступлений от продаж в соответствующем интервале времени от момента реализации продукции. Значения коэффициентов инкассации позволяют определить, в какой момент и в какой сумме ожидается поступление денежных средств на расчетный счет предприятия от продаж соответствующего периода.

Расчет коэффициентов инкассации (Кн) осуществляется по формуле

Где t — первый месяц отгрузки;

j — 1-й, 2-й, 3-й, ..., n-й месяц продаж.

В нормальной ситуации текущая деятельность организации должна обеспечивать приток денежных средств, полностью покрывающий либо отток средств по инвестиционной деятельности, либо большую часть оттока средств по инвестиционной деятельности с привлечением притока средств по финансовой

деятельности для покрытия оставшейся части «инвестиционного оттока».

Дальнейший анализ движения денежных средств должен предусматривать детальное изучение структуры поступлений и расходования денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой

деятельности.

Далее оценивают тенденции, уровень и разброс денежных потоков во времени. Чем больше разброс колебаний, больше дисперсия, тем более рисковым является предприятие.

На следующем этапе анализа выясняются причины отрицательного результата движения денежных средств, если таковой имеет место. Основными внутренними причинами его могут быть:

• недостаточная рентабельность продаж, которая не в состоянии покрыть нормальную потребность в оборотном капитале вследствие инфляции;

• снижение объемов реализации из-за потери потребителей;

• быстрый рост и расширение производства;

• замедление оборачиваемости оборотного капитала;

• нерациональная дивидендная политика;

• высокая доля заемного капитала;

• слабое финансовое планирование и т. п.

Среди внешних причин наиболее существенными являются: неплатежи, инфляция, рост цен на энергоносители, конкуренция рост процентных ставок.

Следует подчеркнуть, что далеко не всегда отрицательный денежный поток свидетельствует о неудовлетворительном прогнозе для предприятия. Быстрый рост объема производства требует большой массы денег, поэтому развивающееся предприятие часто имеет отрицательный денежный поток, который покрывается за счет кредитов и займов. Поэтому необходимо изучить основные направления расходования средств предприятия, так как при наличии высокой доходности оно имеет возможность покрыть свои обязательств и генерировать значительный денежный поток в будущем.

Анализируя денежные потоки организации, важно обратить внимание на следующее:

• на какую величину объем капитальных вложений отличается от начисленной амортизации. Если реальные инвестиции ниже чем начисления, то это фактор экономии и образования денежных средств, но только на коротком отрезке времени. Превышение суммы инвестиций над амортизационными отчислениями на 5-10% подтверждает, что предприятие поддерживает свои основные фонды в работоспособном состоянии;

• какова доля чистой прибыли, оставляемой в распоряжении предприятия, в валовой прибыли;

• прирост дебиторской задолженности должен превышать сумму нового акционерного капитала и нераспределенной прибыли

• величина чистого оборотного капитала должна покрывать не менее 30% оборотных активов и составлять не менее 50% запасов и затрат, что обеспечивает финансовую устойчивость предприятия.

Объем и качество положительного денежного потока можно выяснить с помощью специфических показателей, таких, как чистая кредитная позиция, ликвидный денежный поток.

Чистая кредитная позиция — это разность между суммой кредитов, полученных предприятием, и величиной денежных средств.

Ликвидный денежный поток (ЛДП), или изменение в чистой кредитной позиции, является показателем избыточного или дефицитного сальдо денежных средств фирмы, возникающего в случае полного покрытия всех ее долговых обязательств по заемным средствам.

ЛДП = (ДК1 + КК1 – ДС1) - (ДК0 + КК0 – ДС0),

где ДК1, ДК0 — долгосрочные кредиты соответственно на конец и начало расчетного периода;

КК1, КК0 — краткосрочные кредиты соответственно на конец и начало расчетного периода;

ДС1, ДС0 – денежные средства, находящиеся в кассе, на расчетном, валютном и иных счетах соответственно на конец и начало периода.

Ликвидный денежный поток характеризует абсолютную величину денежных средств, получаемых от эксплуатационной деятельности предприятия, поэтому он является более «внутренним показателем, выражающим результативность его работы. Он важен также для потенциальных инвесторов и кредиторов фирмы, так как выражает потенциальную платежеспособность (кредитоспособность) организации.

Отличие этого показателя от коэффициентов ликвидности состоит в том, что он характеризует абсолютную величину денежных средств, получаемых от собственной деятельности компании

а значит, ее финансовую эффективность. Кроме того, этот показатель показывает влияние займов и кредитов на эффективность деятельности организации с позиции генерирования денежного потока.

13. Характеристика управления текущими пассивами.

14. Дилемма финансового менеджмента: рентабельность или ликвидность