Новое задание: пунктуационный анализ текста

Как изменится ЕГЭ в 2019: суперподробный разбор

Теперь одной зубрёжкой не обойдёшься

Ещё в июле Рособрнадзор утверждал, что не планирует ничего менять в ЕГЭ — для стабильности экзамена. Однако в демоверсиях ЕГЭ-2019, опубликованных 24 августа на сайте ФИПИ, изменений хватает. Коснулись они популярных у выпускников предметов: русского, обществознания, истории, литературы, биологии и иностранных языков. Предлагаем вам подробный список изменений по каждому предмету. Спойлер: теперь будет сложнее претендовать на высокие баллы.

Русский язык

Что поменяли

· Изменили требования к сочинению и критерии, по которым его оценивали;

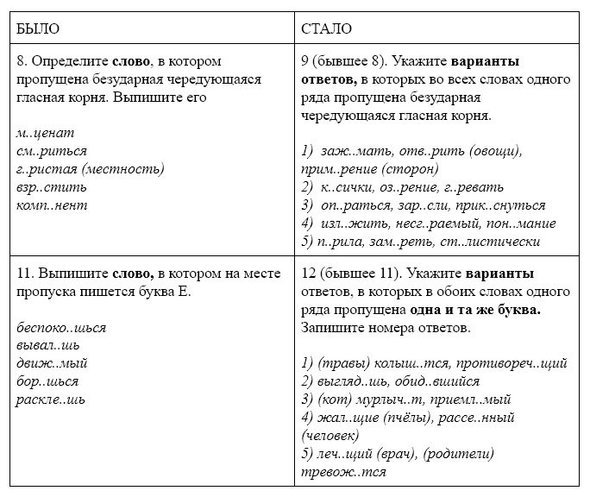

· изменили формат заданий 2, 9–12;

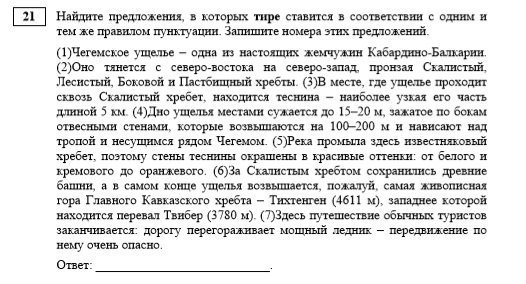

· добавили задание 21, где ученику нужно провести пунктуационный анализ текста;

· расширили диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных умений и уточнили уровень сложности отдельных заданий;

· съехала нумерация: задание 20 прошлого года стало заданием 6, все остальные съехали вниз.

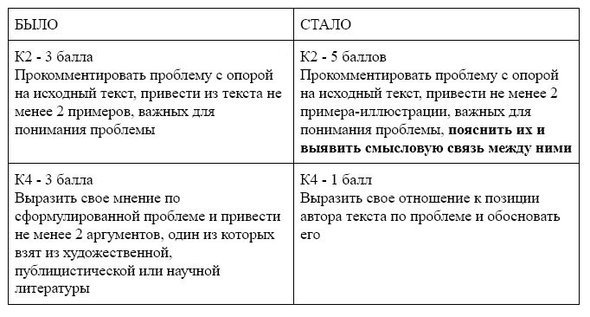

Сочинение: прощай, банк аргументов

Из критериев оценивания и формулировки задания пропало упоминание об аргументах из читательского или жизненного опыта. Это не значит, что их приводить не придётся: отношение к позиции автора всё равно должно быть обосновано. Просто теперь не так важно количество и качество аргументов, да и получить по этому критерию можно будет только один балл.

Акцент в сочинении переместился на комментарий (К2). Теперь он оценивается не в три, а в пять (!) баллов. Чтобы получить их, ученикам нужно:

· прокомментировать сформулированную проблему;

· привести два примера-иллюстрации из предложенного текста;

· раскрыть их значение;

· выявить между ними смысловую связь.

Школьники обрадуются: обычно их пугает именно поиск подходящих аргументов. Однако статистика экзаменов прошлых лет показывает, что с комментированием проблемы справляется меньше половины участников экзамена. Многие подменяют комментарий пересказом текста, не умеют находить в тексте примеры-иллюстрации к проблеме и разъяснять их связь с проблемой и позицией автора. Теперь из-за этого можно лишиться не трёх, а пяти баллов.

Похоже, заканчивается пора шаблонных сочинений. Если аргументы из литературы многие готовили заранее, то с комментарием так уже не получится — анализировать придётся тот текст, который случайным образом достанется вам на экзамене. Зубрёжка и натаскивание, которые любят использовать для подготовки к ЕГЭ по русскому, здесь не помогут — придётся учиться понимать и создавать тексты.

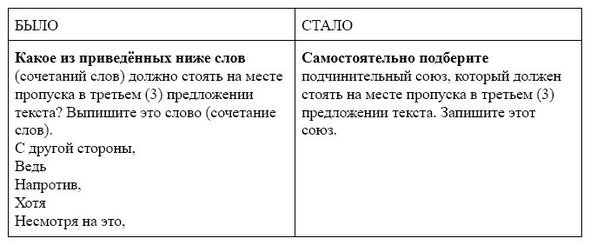

Тестовая часть: всё меньше подсказок

Раньше в задании 2 предлагались варианты подстановки пропущенного слова (сочетания слов). Теперь ученики должны выбрать их самостоятельно — при этом задание строго указывает вид языковой единицы, которую необходимо подобрать.

Задания 9-12 также усложнили. Во-первых, расширили диапазон проверяемых знаний. Во-вторых, увеличили количество слов в ряду. В-третьих, лишили формальных подсказок: теперь нельзя сказать точно, сколько всего правильных ответов. Таким образом, вероятность случайно угадать правильный вариант всё ниже.

Новое задание: пунктуационный анализ текста

Чтобы выполнить 21-е задание, нужно уметь разобраться в причинах постановки того или иного знака. Как показывает опыт, это даётся многим ученикам с трудом: обычно все знаки препинания они расставляют интуитивно. Кроме того, раньше в ЕГЭ приходилось работать только с запятыми, а в этом задании могут встретиться и тире, и двоеточие. Повторите правила постановки этих знаков препинания!

Из мелочей

· Задание 1 теперь оценивается не в два балла, а в один. На общее количество баллов это не влияет, так как добавилось задание на пунктуационный анализ.

· Изменились порядковые номера заданий: задание 20 на выявление речевой избыточности (плеоназма) переехало под номер 6 и сдвинуло нумерацию.

Обществознание

Что поменяли

· Уточнили формулировки и систему оценивания заданий 25, 28, 29;

· увеличили максимальный балл за 25-е задание с 3 до 4;

· максимальный балл за экзамен также увеличился с 64 до 65.

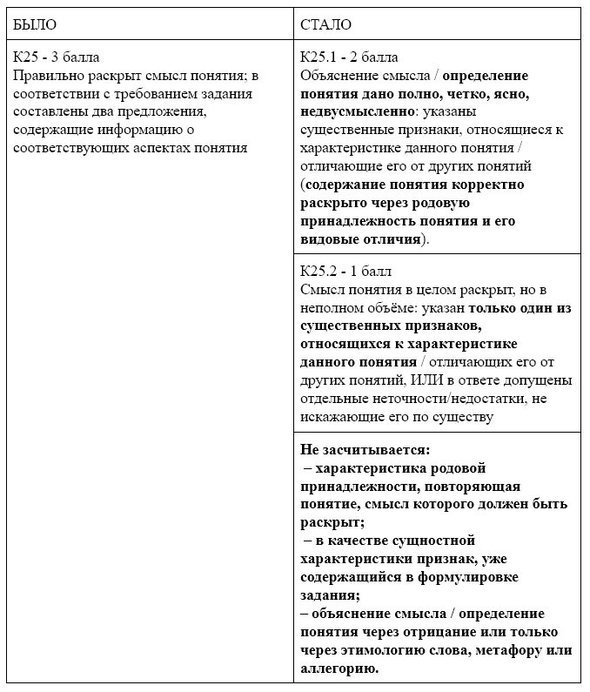

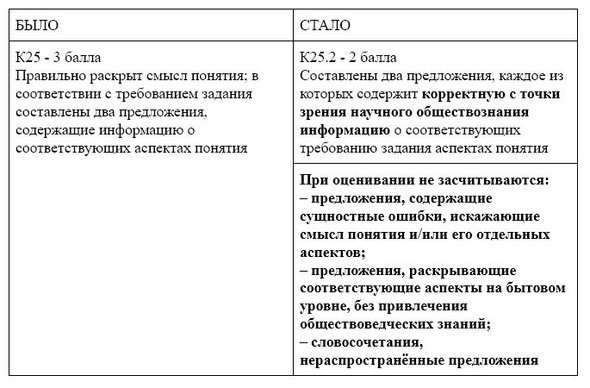

Задание 25: изменение критериев оценивания и увеличение максимального балла

Ещё в прошлом году было достаточно лишь правильно раскрыть смысл понятия и дополнить его двумя предложениями с информацией, которую требовали в задании. Даже несмотря на такие нечёткие требования, максимальный балл за задание получали всего 30% учеников. Теперь же критерии ужесточили и разделили на две группы.

Что касается раскрытия смысла (критерий 25.1), формулировать определение нужно научно, полно и недвусмысленно, используя родовую принадлежность понятия и все его существенные видовые признаки. Если указать лишь один существенный признак, максимальный балл получить уже не получится.

Вот полный список требований к определению понятия:

· не принимаются словосочетания и нераспространённые предложения (об этом сказано даже в формулировке задания);

· нельзя определять понятие через родовую принадлежность, повторяющую данное понятие («экономическая ответственность» — это НЕ «ответственность, которая…»);

· нельзя использовать для характеристики признак, содержащийся в формулировке задания;

· нельзя давать определение метафорично, аллегорично, этимологически или через отрицание.

Предложения, раскрывающие аспекты понятия, оценивают по критерию 25.2. Чтобы получить по нему максимальный балл, нужно предоставить информацию, корректную с точки зрения научного обществознания. Раскрывать аспекты понятия на бытовом уровне без привлечения обществоведческих знаний нельзя: такой ответ не засчитают.

Эти критерии взаимосвязаны. Если за раскрытие смысла понятия ученику поставили 0, он автоматически получит 0 за всё задание. В принципе, так было и раньше: если неправильно дать определение, всё остальное не засчитывали.

Из-за разделения критериев повысили максимальный балл за это задание с трёх до четырёх баллов, поэтому увеличился и общий балл работы — с 64 до 65.