Развитие личности психологическом конфликте1

ХРЕСТОМАТИЯ ПО КОНФЛИКТОЛОГИИ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I.

Методологические проблемы конфликтологии

АнцуповА.Я.

Эволюционно-междисциплинарная теория конфликтов

Леонов Н. И.

Номотетический и идеографический подходы вконфликтологии.

Петровская Л .А.

О понятийной схеме социально-психологического

анализа конфликта.

Леонов Н. И.

Онтологическая сущность конфликтов

Козер Л.

Враждебность и напряженность в конфликтных отношениях

Хасан Б. И.

Природа и механизмы конфликтофобии

Донцов А. И., Полозова Т. А.

Проблема конфликта в западной социальной психологии

РАЗДЕЛ II

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ПРОБЛЕМЫ КОНФЛИКТОВ

Здравомыслов А. Г.

Четыре точки зрения на причины социального конфликта

Левин К.

Типы конфликтов

Хорни К.

Базисный конфликт.

Мерлин В. С.

Развитие личности в психологическом конфликте .

ДойчМ.

Разрешение конфликта (конструктивные и деструктивные процессы

РАЗДЕЛИ III ТИПОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ И ИХ СТРУКТУРА

Рыбакова М. М.

Особенности педагогических конфликтов. Разрешение педагогических конфликтов

Фельдман Д. М.

Конфликты в мире политики

Никовская Л. И., Степанов Е. И.

Состояние и перспективы этноконфликтологии

Ерина С. И.

Ролевые конфликты в управленческих процессах

Левин К.

Супружеские конфликты

Лебедева М. М.

Особенности восприятия при конфликте

икризисе

РАЗДЕЛ 1У РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

Мелибруда Е.

Поведение в ситуации конфликта

Скотт Дж. Г.

Выбор стиля поведения, соответствующего конфликтной ситуации.

Гришина Н. В.

Обучение психологическому посредничеству

в разрешении конфликтов.

ДэнаД.

4—шаговый метод.

КорнелиусХ., ФэйрШ.

Картография конфликта

Мастенбрук У.

Подход к конфликту

Гостев А. А.

Принцип ненасилия в разрешении конфликтов

Содержание

К. Хорни Базисный конфликт

К. Левин Типы конфликтов

К. Левин Супружеские конфликты.

Л. Козер Враждебность и напряженность в конфликтных отношениях.

М. Дойч/ Разрешение конфликта (конструктивные и деструктивные процессы)

В. С, Мерлин Развитие личности в психологическом конфликте .

Л. А. Петровская.О понятийной схеме социально-психологического анализа конфликта

А. И. Донцов, Т. А. Полозова Проблема конфликта в западной социальной психологии

Б. И. Хасан Природа и механизмы конфликтофобии

А. Г. Здравомыслов.Четыре точки зрения на причины социального конфликта

М.М.Рыбакова.Особенности педагогических конфликтов. Разрешение педагогических конфликтов

Д. М. Фельдман Конфликты в мире политики

Л. И. Никовская, Е. И. Степанов Состояние и перспективы этноконфликтологии

С. И. Ерина Ролевые конфликты в управленческих процессах

М. М. Лебедева ^ Особенности восприятия при конфликте и кризисе

Е. Мелибруда Поведение в ситуации конфликта.

Дж. Г. Скотт/Выбор стиля поведения, соответствующего конфликтной ситуации

Н. Б. Гришина/Обучение психологическому посредничеству в разрешении конфликтов Д.Дэна 4-шаговый метод

X. Корнелиус, Ш. Фэйр Картография конфликта

У. Мастенбрук Подход к конфликту

А. А. Гостев Принцип ненасилия в разрешении конфликтов

А. Я. Анцупов.Эволюционно-междисциплинарная теория конфликтов

Н. И. Леонов. Номотетический и идеографический подходы в конфликтологии

Н. И. Леонов Онтологическая сущность конфликтов

К. Хорни

БАЗИСНЫЙ КОНФЛИКТ

Данная работа завершает серию работ по теории невроза середины 40-х годов выдающейся американской исследовательницы немецкого происхождения и представляет первое в мировой практике систематическое изложение теории невроза — причин невротических конфликтов, их развития и лечения. Подход К. Хорни радикально отличается от подхода 3. Фрейда своим оптимизмом. Несмотря на то, что она считает фундаментальный конфликт более разрушительным, чем 3. Фрейд, ее взгляд на возможность его окончательного разрешения более позитивен, чем у него. Развитая К. Хорни конструктивная теория невроза до сих пор остается непревзойденной по широте и глубине объяснения невротических конфликтов.

Печатается по изданию: Хорни К. Наши внутренние конфликты. — СПб, 1997.

Конфликты играют бесконечно большую роль в неврозе, чем обычно считается. Однако их выявление не является легким делом — отчасти из-за того, что они носят бессознательный характер, но большей частью из-за того, что невротик не останавливается ни перед чем, чтобы отвергнуть их существование. Какие симптомы в этом случае могли бы подтвердить наши подозрения относительно скрытых конфликтов? В примерах, ранее рассмотренных автором, об их существовании свидетельствовали два достаточно очевидных фактора.

Первый представлял результирующий симптом — усталость в первом примере, воровство во втором. Дело в том, что каждый невротический симптом указывает на скрытый конфликт, т.е. каждый симптом представляет более или менее прямой результат некоторого конфликта. Мы постепенно познакомимся, что делают неразрешенные конфликты с людьми, как они продуцируют состояние тревоги, депрессии, нерешительности, вялости, отчужденности и так далее. Понимание причинного отношения помогает в подобных случаях направить наше внимание от очевидных расстройств к их источнику, хотя точная природа этого источника и останется скрытой.

Другим симптомом, указывающим на существование конфликтов, была непоследовательность.

В первом примере мы видели человека, убежденного в неправильности процедуры принятия решения и допущенной по отношению к нему несправедливости, но не выразившего при этом ни одного протеста. Во втором примере человек, высоко ценивший дружбу, принялся красть деньги у своего друга.

Иногда невротик сам начинает осознавать такие непоследовательности. Однако гораздо чаще он не видит их даже тогда, когда они совершенно очевидны неподготовленному наблюдателю.

Непоследовательность в качестве симптома столь же определенна, как и повышение температуры человеческого тела при физическом расстройстве. Укажем на самые распространенные примеры такой непоследовательности.

Девушка, желающая во что бы то ни стало выйти замуж, тем не менее, отвергает все предложения.

Мать, сверх меры заботящаяся о своих детях, забывает дни их рождения.Человек, всегда щедрый по отношению к другим, боится потратить даже немного денег на самого себя.Другой человек, страстно жаждущий одиночества, ухитряется никогда не быть одиноким.Третий, снисходительный и терпимый к большей части других людей, чрезмерно строг и требователен по отношению к самому себе.

В отличие от других симптомов непоследовательность позволяет часто выдвинуть пробное допущение относительно природы скрытого конфликта.

Например, острая депрессия обнаруживается только, если человек поглощен какой-либо дилеммой. Но если явно любящая мать забывает дни рождения своих детей, мы склонны предположить, что эта мать больше предана своему идеалу хорошей матери, чем собственно детям. Мы могли бы также предположить, что ее идеал столкнулся с бессознательной садистской склонностью, что и послужило причиной нарушения памяти.

Иногда конфликт появляется на поверхности, т.е. воспринимается сознанием именно как конфликт. Может показаться, что это противоречит моему утверждению о том, что невротические конфликты носят бессознательный характер. Но в действительности то, что осознается, представляет искажение или модификацию реального конфликта.

Так, человек может разрываться на части и страдать от осознаваемого конфликта, когда вопреки своим уверткам, помогающим в других обстоятельствах, он обнаруживает, что стоит перед необходимостью принять важное решение. Он не может решить в данный момент, жениться ли ему на этой женщине или на той, и жениться ли ему вообще; согласиться ли ему на эту работу или на ту; сохранить ли ему или прекратить свое участие в некоторой компании. С величайшим страданием он приступит к анализу всех возможностей, переходя от одной из них к другой, и совершенно неспбсоб-ный достигнуть какого-либо определенного решения. В этой бедственной ситуации он может обратиться к аналитику, ожидая от него прояснения ее конкретных причин. И будет разочарован, потому что действующий конфликт представляет просто точку, в которой динамит внутренних разногласии наконец-то взорвался. Частная проблема, угнетающая его в данное время, не может быть решена без прохождения долгой и мучительной дороги осознания конфликтов, скрывающихся за ней.

В других случаях внутренний конфликт может быть экстернализирован и осознаваться человеком уже как некоторая несовместимость его самого и его окружения. Или, догадываясь, что, скорее всего, необоснованные страхи и запреты препятствуют реализации его желаний, он может понять, что противоречащие друг другу внутренние влечения проистекают из более глубоких источников.

Чем больше мы узнаем человека, тем более мы способны познавать конфликтующие элементы, которые объясняют симптомы, противоречия и внешние конфликты и, следует добавить, тем более запутанной становится картина из-за числа и разнообразия противоречий. Это подводит нас к вопросу: существует ли какой-нибудь базисный конфликт, лежащий в основе всех частных конфликтов и действительно ответственный за них? Можно ли представить структуру конфликта в терминах, скажем, какого-либо неудачного брака, где нескончаемый ряд явно не связанных друг с другом разногласий и ссор из-за друзей, детей, времени приема пищи, служанок указывает на некоторую фундаментальную дисгармонию самой связи.

Убеждение в существовании базисного конфликта в человеческой личности восходит к древности и играет заметную роль в различных религиях и философских концепциях. Силы света и тьмы, Бога и дьявола, добра и зла — вот некоторые из антонимов, с помощью которых это убеждение было выражено. Следуя этому убеждению, как и многим другим, Фрейд проделал в современной психологии пионерскую работу. Его первым допущением было то, что базисный конфликт существует между нашими инстинктивными влечениями с их слепым стремлением к удовлетворению и запрещающим окружением — семьей и обществом. Запрещающее окружение интернализируется в раннем возрасте и с этого времени существует в виде запрещающего «Сверх-Я».

Вряд ли здесь уместно обсуждать это понятие со всей серьезностью, которой оно заслуживает. Это потребовало бы анализа всех аргументов, выдвинутых против теории либидо. Попробуем скорее понять значение самого понятия либидо, даже если мы отказываемся от теоретических посылок Фрейда. То, что в этом случае остается, представляет спорное утверждение, что противоположность между исходными эгоцентрическими влечениями и нашим запрещающим окружением образует главный источник многообразных конфликтов. Как будет позже показано, я также приписываю этой оппозиции — или тому, что приблизительно соответствует ей в моей теории — важное место в структуре неврозов. То, что я оспариваю, — это ее базисная природа. Я убеждена, что хотя это и важный конфликт, но он вторичен и становится необходимым лишь в процессе развития невроза.

Основания этого опровержения станут очевидными позже. Сейчас же я приведу только один аргумент: я не верю, что какой-либо конфликт между желаниями и страхами мог объяснить степень, с которой расколото «Я» невротика, и конечный результат, настолько разрушительный, что способен в прямом смысле разрушить жизнь человека.

Состояние психики невротика, как его постулирует Фрейд, таково, что тот сохраняет способность искренне стремиться к чему-либо, но его попытки терпят крах из-за блокирующего действия страха. Я же считаю, что источник конфликта вращается вокруг утраты невротиком способности желать чего-либо искренне, потому что его истинные желания разделены, т.е. действуют в противоположных направлениях. В действительности все это намного серьезнее, чем представлял Фрейд.

Вопреки тому факту, что я считаю фундаментальный конфликт более разрушительным, чем Фрейд, мой взгляд на возможность его окончательного разрешения более позитивен, чем его. Согласно Фрейду, базисный конфликт является универсальным и в принципе не может быть разрешен: все, что можно сделать, это достигнуть более выгодного компромисса или более сильного контроля. Согласно моей точке зрения, возникновение базисного невротического конфликта не является неизбежным и его разрешение возможно, если он все-таки возникает — при условии, что пациент готов испытать значительное напряжение и готов подвергнуться соответствующим лишениям. Это различие является не вопросом оптимизма или пессимизма, а неизбежным результатом различия наших с Фрейдом посылок.

Более поздний ответ Фрейда на вопрос о базисном конфликте философски выглядит вполне удовлетворительно. Снова оставляя в стороне различные следствия хода мысли Фрейда, мы можем констатировать, что его теория инстинктов «жизни» и «смерти» ужимается до конфликта между конструктивными и деструктивными силами, действующими в человеческих существах. Сам Фрейд был заинтересован в применении этой теории к анализу конфликтов гораздо меньше, чем в ее применении к тому способу, которым обе силы связаны друг с другом. Например, он видел возможность объяснения мазохистских и садистских влечений в слиянии сексуальных и деструктивных инстинктов.

Применение указанной теории к конфликтам потребовало бы обращения к моральным ценностям. Последние, однако, были для Фрейда незаконными сущностями в сфере науки. В соответствии со своими убеждениями он стремился развить психологию, лишенную моральных ценностей. Я убеждена, что именно эта попытка Фрейда быть «научным» в смысле естественных наук является одной из самых убедительных причин, почему его теории и основанная на ней терапия носят такой ограниченный характер. Выражаясь более конкретно, по всей видимости, именно эта попытка способствовала его неудаче в оценке роли конфликтов в неврозе вопреки интенсивной работе в этой области.

Юнг также всячески подчеркивал противоположность человеческих наклонностей. Действительно, на него произвела такое впечатление активность личностных противоречий, что он постулировал в качестве общего закона: наличие какой-либо одной тенденции обычно указывает на присутствие ей противоположной. Внешняя женственность подразумевает внутреннюю маскулинность; внешняя экстраверсия — скрытую интроверсию; внешний перевес мыслительной деятельности — внутреннее превосходство чувства и так далее. Сказанное могло создать впечатление, что Юнг рассматривал конфликты как существенную черту невроза. «Однако эти противоположности, — развивает он далее свою мысль, — находятся не в состоянии конфликта, а в состоянии дополнительности, и цель состоит в том, чтобы принять обе противоположности и тем самым приблизиться к идеалу целостности». Для Юнга невротик — человек, обреченный на одностороннее развитие. Юнг сформулировал эти понятия в терминах того, что он называет законом дополнительности.

Сейчас я тоже признаю, что противодействующие тенденции содержат элементы дополнительности, ни один из которых не может быть устранен из целостной личности. Но, с моей точки зрения, эти дополняющие друг друга тенденции представляют результат развития невротических конфликтов и так упорно защищаются по той причине, что представляют попытки решения этих конфликтов. Например, если мы считаем склонность к самоанализу, уединению более связанной с чувствами, мыслями и воображением самого невротика, чем с другими людьми в качестве подлинной тенденции — т.е. связанной с конституцией невротика и усиленной его опытом — тогда рассуждение Юнга корректно. Эффективная терапия позволила бы обнаружить у этого невротика скрытые склонности «экстраверта», указала бы на опасность одностороннего следования в каждом из противоположных направлений и поддержала бы его к принятию и жизни вместе с обеими тенденциями. Однако, если мы смотрим на интроверсию (или, как я предпочитаю назвать ее, невротическое обособление) как на способ уклонения от конфликтов, возникающих при тесном контакте с другими, то задача заключается не в развитии большей экстравертивности, а в анализе глубинных конфликтов. Достижение искренности как цели аналитической работы может быть начато только после их разрешения.

Продолжая объяснение моей собственной позиции, я утверждаю, что вижу базисный конфликт невротика в фундаментально противоречащих друг другу аттитюдах, которые он сформировал в отношении других людей. До анализа всех деталей позвольте обратить Ваше внимание на инсценировку такого противоречия в рассказе д-ра Джекилла и г-на Хайда. Мы видим, как один и тот же человек, с одной стороны, нежен, чувствителен, симпатичен, а с другой — груб, черств и эгоистичен. Конечно, я не имею в виду, что невротическое разделение всегда точно соответствует описанному в этом рассказе. Я просто отмечаю яркое изображение базисной несовместимости аттитю-дов, касающихся других людей.

Чтобы понять происхождение проблемы, мы должны вернуться к тому, что я назвала базисной тревогой, подразумевая под этим чувство, которым обладает ребенок, будучи изолированным и беспомощным в потенциально враждебном мире. Большое число враждебных внешних факторов могут вызвать у ребенка такое чувство опасности: прямое или косвенное подчинение, безразличие, неустойчивое поведение, отсутствие внимания к индивидуальным потребностям ребенка, отсутствие руководства, унижение, слишком большое восхищение или отсутствие его, недостаток подлинного тепла, необходимость занимать чью-либо сторону в спорах родителей, слишком много или слишком мало ответственности, чрезмерное покровительство, дискриминация, невыполненные обещания, враждебная атмосфера и так далее.

Единственный фактор, к которому я хотела бы привлечь особое внимание в этом контексте, это ощущение ребенком скрытого ханжества среди окружающих его людей: его чувство, что любовь родителей, христианское милосердие, честность, благородство и тому подобное могут быть только притворством. Частично то, что ребенок чувствует, действительно представляет притворство; но кое-что из его переживаний может быть реакцией на все те противоречия, которые он ощущает в поведении родителей. Обычно, тем не менее, существует некоторая комбинация вызывающих страдание факторов. Они могут быть вне поля зрения аналитика или оказаться совершенно скрытыми. Поэтому в процессе анализа можно только постепенно осознавать их воздействие на развитие ребенка.

Измотанный этими тревожными факторами, ребенок ищет пути к безопасному существованию, выживанию в угрожающем мире. Несмотря на свою слабость и страх, он бессознательно формирует свои тактические действия в соответствии с силами, действующими в его окружении. Поступая таким образом, он не только создает стратегии поведения для данного случая, но и развивает устойчивые наклонности своего характера, становящиеся частью его и личности. Я назвала их «невротическими наклонностями».

Если мы хотим понять, как развиваются конфликты, мы не должны сосредотачиваться слишком сильно на отдельных наклонностях, а скорее принять во внимание общую картину главных направлений, в которых ребенок может и действительно действует при данных обстоятельствах. Хотя мы и теряем на некоторое время из виду детали, зато получаем более ясную перспективу главных приспособительных действий ребенка в отношении своего окружения. Сначала вырисовывается достаточно хаотическая картина, но со временем из нее вычленяются и оформляются три главные стратегии: ребенок может двигаться к людям, против них и от них.

Двигаясь к людям, он признает собственную беспомощность и вопреки своему отчуждению и страхам пытается завоевать их любовь, опереться на них. Только таким образом он может чувствовать себя безопасным с ними. Если между членами семьи существуют разногласия, то он примкнет к наиболее могущественному члену или группе членов. Подчиняясь им, он получает чувство принадлежности и поддержки, которое позволяет ему чувствовать себя менее слабым и менее изолированным.

Когда ребенок движется против людей, он принимает и считает само собой разумеющимся состояние вражды с окружающими его людьми и побуждается, сознательно или бессознательно, к борьбе с ними. Он решительно не доверяет чувствам и намерениям других в отношении самого себя. Он хочет быть более сильным и нанести им поражение, частично для своей собственной защиты, частично из-за мести.

Когда он движется от людей, он не хочет ни принадлежать, ни бороться; его единственное желание — держаться в стороне. Ребенок чувствует, что у него не очень много общего с окружающими его людьми, что они совсем его не понимают. Он строит мир из самого себя — в соответствии со своими куклами, книгами и мечтами, своим характером.

В каждом из этих трех аттитюдов один из элементов базисной тревоги доминирует над всеми остальными: беспомощность в первом, враждебность во втором и изоляция в третьем. Однако проблема состоит в том, что ни одно из указанных движений ребенок не может совершить искренне, потому что условия, в которых формируются эти аттитюды, заставляют их присутствовать одновременно. То, что мы увидели при общем взгляде, представляет только господствующее движение.

То, что сказанное справедливо, становится очевидным, если мы забежим вперед — к полностью развитому неврозу. Мы все знаем взрослых, у которых один из очерченных аттитюдов резко выделяется. Но при этом мы можем видеть также, что и другие наклонности не прекратили свое действие. В невротическом типе с доминирующей склонностью искать поддержку и уступать мы можем наблюдать предрасположенность к агрессии и некоторое влечение к отчуждению. Личность с доминирующей враждебностью обладает одновременно склонностью к подчинению и отчуждению. И личность со склонностью к отчуждению также не существует без влечения к враждебности или желания любви.

Господствующий аттитюд — это тот, который наиболее сильно определяет реальное поведение. Он представляет те способы и средства противостояния другим, которые позволяют данному конкретному человеку чувствовать себя наиболее свободно. Таким образом, обособленная личность будет использовать как нечто само собой разумеющееся все бессознательные приемы, позволяющие ей удерживать других людей на безопасном расстоянии от себя, потому что для нее затруднительна любая ситуация, требующая установления тесной связи с ними. Кроме того, доминирующий аттитюд часто, но не всегда, представляет аттитюд, наиболее приемлемый с точки зрения разума личности.

Это не означает, что менее заметные аттитюды менее могущественны. Например, часто трудно сказать, уступает ли желание доминировать у явно зависимой, подчиненной личности по своей интенсивности потребности в любви; ее способы выражения своих агрессивных импульсов просто более запутанны.

То, что сила скрытых наклонностей может быть очень велика, подтверждается многими примерами, в которых господствующий аттитюд заменяется ему противоположным. Мы можем наблюдать такую инверсию у детей, но она случается также и в более поздние периоды.

Страйк-ланд из повести Сомерсета Моэма «Луна и шесть пенсов» будет хорошей иллюстрацией. История болезни некоторых женщин демонстрирует такой вид изменения. Девушка, прежде — сорви-голова, честолюбивая, непослушная, влюбившись, может превратиться в послушную, зависимую женщину, без всяких признаков честолюбия. Или под давлением тяжких обстоятельств обособленная личность может стать болезненно зависимой.

Следует добавить, что случаи, подобные приведенным, проливают некоторый свет на часто задаваемый вопрос — значит ли что-либо более поздний опыт, являемся ли мы однозначно канализированными, обусловленными раз и навсегда нашим детским опытом. Взгляд на развитие невротика с точки зрения конфликтов открывает нам возможность дать более точный ответ, чем обычно предлагается. Имеются следующие возможности. Если ранний опыт не слишком препятствует спонтанному развитию, то более поздний опыт, особенно юношеский, может иметь решающее воздействие. Однако если воздействие раннего опыта было настолько сильным, что сформировало у ребенка устойчивый паттерн поведения, то никакой новый опыт не будет способен его изменить. Частично это происходит оттого, что подобная устойчивость закрывает ребенка для восприятия нового опыта: например, его отчуждение может быть слишком сильным, чтобы позволить кому-либо приблизиться к нему; или его зависимость имеет настолько глубокие корни, что он вынужден всегда играть подчиненную роль и соглашаться быть эксплуатируемым. Частично это происходит оттого, что ребенок интерпретирует любой новый опыт в языке своего сложившегося паттерна: агрессивный тип, например, сталкивающийся с дружелюбным отношением к себе, будет рассматривать его либо как попытку эксплуатации самого себя, либо как проявление глупости; новый опыт только усилит старый паттерн. Когда невротик действительно заимствует другой аттитюд, это может выглядеть так, как если бы более поздний опыт вызвал некоторое изменение в личности. Однако это изменение не настолько радикально каким кажется. В действительности происшедшее состоит в том, что внутреннее и внешнее давление, объединенные вместе, вынудили его отказаться от своего доминирующего аттитюда ради другой противоположности. Но этого не случилось бы, если бы прежде всего не было никаких конфликтов.

С точки зрения нормального человека нет никаких оснований считать эти три аттитюда взаимно исключающими. Необходимо уступать другим, бороться и охранять себя. Эти три аттитюда могут дополнять друг друга и содействовать развитию гармоничной целостной личности. Если один аттитюд доминирует, то это только указывает на чрезмерное развитие в каком-либо одном направлении.

Однако при неврозе имеется несколько причин, почему эти аттитюды несовместимы. Невротик негибок, он побуждается к подчинению, борьбе, состоянию отчуждения безотносительно к тому, соответствует ли его действие данному конкретному обстоятельству, и он оказывается в панике, если поступает иначе. Поэтому, когда все три аттитюда выражены в сильной степени, невротик с неизбежностью попадает в серьезный конфликт.

Другим фактором, значительно расширяющим сферу конфликта, является то, что аттитюды не остаются ограниченными областью человеческих отношений, а постепенно пронизывают всю личность в целом, подобно тому, как злокачественная опухоль распространяется по всей ткани организма. В конце концов они охватывают не только отношение невротика к другим людям, но и его жизнь в целом. Если мы не осознаем полностью этот всеохватывающий характер, возникает соблазн охарактеризовать конфликт, выступающий на поверхности, в категорических терминах — любовь против ненависти, уступчивость против неповиновения и т.д. Однако это было бы также ошибочно, как ошибочно отделять фашизм от демократии по любому одному разделяющему признаку, такому, например, как их различие в подходах к религии или власти. Конечно, эти подходы различны, но исключительное внимание на них затемнило бы то обстоятельство, что демократия и фашизм — это разные общественные системы и представляют две несовместимые друг с другом философии жизни.

Не случайно, что конфликт, который берет начало с. нашего отношения к другим, с течением времени распространяется на всю личность в целом. Человеческие отношения имеют настолько решающий характер, что они не могут не влиять на качества, которые мы приобретаем, на цели, которые мы себе ставим, на ценности, в которые мы верим. В свою очередь, качества, цели и ценности сами воздействуют на наши отношения с другими людьми, и, таким образом, все они находятся в сложном переплетении друг с другом.

Мое утверждение состоит в том, что конфликт, рожденный несовместимостью аттитюдов, составляет ядро неврозов и по этой причине заслуживает быть названным базисным. Я позволю себе добавить, что использую термин ядро не только в некотором метафорическом смысле из-за своей важности, а чтобы подчеркнуть тот факт, что он представляет динамический центр, из которого рождаются неврозы. Это утверждение является центральным в новой теории неврозов, чьи следствия станут более ясными в последующем изложении. В более широкой перспективе эту теорию можно считать развитием моего более раннего представления о том, что неврозы выражают дезорганизацию человеческих отношений.

К.Левин. ТИПЫ КОНФЛИКТОВ

С выходом данной работы К. Левина была наконец-то преодолена в науке ситуация противостояния «внутреннее — внешнее» в интерпретации источников социального поведения. Привлекательность данного подхода в том, что К. Левин связал внутренний мир человека и внешний мир. Развитие автором понятия конфликта, механизма его возникновения, типов, конфликтных ситуаций оказали и продолжают оказывать значительное влияние на исследования специалистов, примыкающих к самым разнообразным теоретическим направлениям.

Печатается по изданию: Психология личности: тексты. —М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.

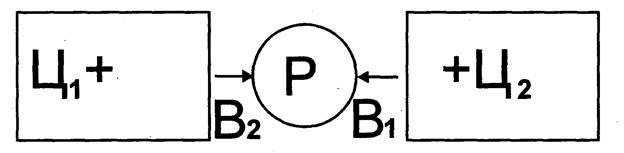

Психологически конфликт характеризуется как ситуация, в которой на индивида одновременно действуют противоположно направленные силы равной величины. Соответственно возможны три типа конфликтной ситуации.

1. Человек находится между двумя положительными валентностями примерно равной величины (рис. 1). Это случай буриданова осла, умирающего от голода между двумя стогами сена.

Рис.1.

В общем, этот тип конфликтной ситуации разрешается относительно легко. Подход к одному привлекательному объекту сам по себе часто бывает достаточным, чтобы сделать этот объект доминирующим. Выбор между двумя приятными вещами, в общем, легче, чем между двумя неприятными, если только это не касается вопросов, имеющих глубокое жизненное значение для данного человека.

Иногда такая конфликтная ситуация может привести к колебанию между двумя привлекательными объектами. Очень важно, что в этих случаях решение в пользу одной цели изменяет ее валентность, делая ее слабее, чем у цели, от которой человек отказался.

2. Второй фундаментальный тип конфликтной ситуации имеет место, когда человек находится между двумя приблизительно равными отрицательными валентностями. Характерным примером является ситуация наказания, которую ниже мы рассмотрим более полно.

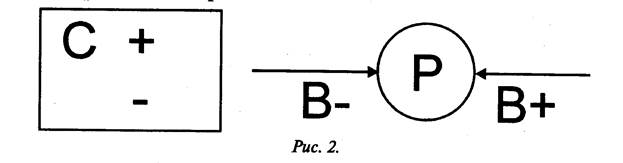

3. Наконец, может случиться так, что один из двух векторов поля идет от положительной, а другой — от отрицательной валентности. В этом случае конфликт возникает только тогда, когда и положительная, и отрицательная валентности находятся в одном и том же месте.

Например, ребенок хочет погладить собаку, которую он боится, или хочет съесть торт, а ему запретили.

В этих случаях имеет место конфликтная ситуация, изображенная на рис. 2.

Позднее у нас будет возможность более детально обсудить эту ситуацию.

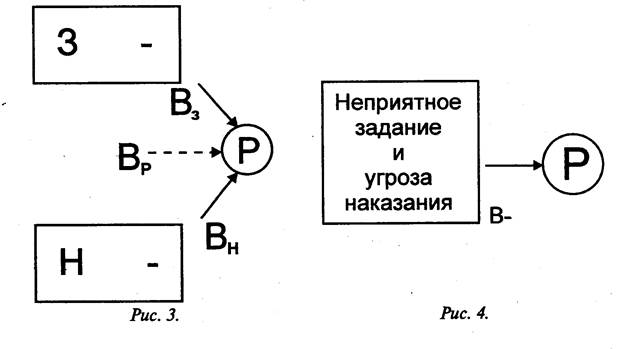

Тенденция ухода. Внешний барьер

Угроза наказания создает для ребенка конфликтную ситуацию. Ребенок находится между двумя отрицательными валентностями и соответствующими взаимодействующими силами поля. В ответ на такое давление с обеих сторон ребенок всегда предпринимает попытку избежать обеих неприятностей. Таким образом, здесь существует неустойчивое равновесие. Ситуация такова, что малейшее смещение ребенка (Р) в психологическом поле в сторону должно вызвать очень сильную результирующую (Вр), перпендикулярную к прямой, соединяющей области зада-ния (3) и наказания (Н). Иначе говоря, ребенок, стараясь избежать и работы, и наказания, пытается выйти из поля (в направлении пунктирной стрелки на рис. 3).

Можно прибавить, что ребенок не всегда попадает в ситуацию с угрозой наказания таким образом, что он находится точно в середине между наказанием и неприятным заданием. Часто он может быть сначала вне всей ситуации. Например, он должен под угрозой наказания закончить непривлекательное школьное задание в течение двух недель. В этом случае задание и наказание образуют относительное единство (целостность), которое вдвойне неприятно ребенку. В данной ситуации (рис. 4) обычно сильна тенденция к бегству, проистекающая в большей степени из угрозы наказания, чем из неприятности самого задания. Точнее, она исходит из возрастающей непривлекательности всего комплекса, обусловленной угрозой наказания.

Наиболее примитивная попытка избежать одновременно и работы, и наказания — это физический выход из поля, уход прочь. Часто выход из поля принимает форму откладывания работы на несколько минут или часов. В случае сурового повторного наказания новая угроза может привести к попытке ребенка убежать из дома. Боязнь наказания обычно играет существенную роль на ранних стадиях детского бродяжничества.

Часто ребенок старается замаскировать свой уход из поля, выбирая занятия, против которых взрослому нечего возразить. Так, ребенок может взяться за другое школьное задание, которое ему более по вкусу, выполнить ранее данное ему поручение и т. д.

Наконец, ребенок может случайно уйти и от наказания, и от неприятного задания путем более или менее грубого обмана взрослого. В случаях, когда взрослому трудно это проверить, ребенок может заявить, что он закончил задание, хотя это не так, или он может сказать (несколько более тонкая форма обмана), что какой-то третий человек освободил его от неприятного дела или что по какой-то другой причине его выполнение стало ненужным.

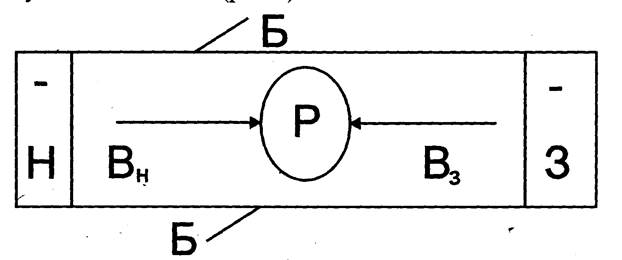

Конфликтная ситуация, обусловленная угрозой наказания, вызывает, таким образом, очень сильное стремление выйти из поля. У ребенка такой уход, варьирующийся в соответствии с топологией сил поля в данной ситуации, происходит обязательно, если не принять специальных мер. Если взрослый хочет, чтобы ребенок выполнил задание, несмотря на отрицательную его валентность, просто угрозы наказания недостаточно. Надо сделать так, чтобы ребенок не мог выйти из поля. Взрослый должен поставить какой-то барьер, который мешает такому уходу. Он должен так поставить барьер (Б), чтобы ребенок мог получить свободу только либо закончив задание, либо подвергнувшись наказанию (рис. 5).

Рис.5.

И в самом деле, угрозы наказания, направленные на то, чтобы заставить ребенка закончить некое определенное задание, всегда построены таким образом, что вместе с полем задания они полностью окружают ребенка. Взрослый вынужден так ставить барьеры, чтобы не осталось ни одной лазейки, через которую ребенок мог бы усколь-

знуть. От неопытного или недостаточно авторитетного взрослого ребенок ускользнет, если увидит малейшую брешь в барьере. Наиболее примитивные из таких барьеров — физические: ребенка можно запереть в комнате до тех пор, пока он не закончит работу.

Но обычно это барьеры социальные. Подобные барьеры — это средства власти, которыми обладает взрослый в силу своего общественного положения и внутренних взаимоотношений, существующих между ним и ребенком. Такой барьер не менее реален, чем физический.

Барьеры, определяемые социальными факторами, могут ограничивать область свободного движения ребенка до узкой пространственной зоны.

Например, ребенок не заперт, но ему запрещено покидать комнату до завершения дела (задания). В других случаях внешняя свобода передвижения практически не ограничивается, но ребенок находится под постоянным наблюдением взрослого. Он не выпускается из-под надзора. Когда ребенок не может быть под постоянным наблюдением, взрослый часто использует веру ребенка в существование мира чудес. Способность постоянного контроля за ребенком приписывается в таком случае полицейскому или привидению. Бог, которому известно все, что делает ребенок, и которого невозможно обмануть, также нередко привлекается для подобных целей.

Например, тайное поедание сладостей может быть предотвращено таким способом.

Часто барьеры ставятся жизнью в данной социальной общности, традициями семьи или школьной организацией. Для того чтобы социальный барьер был действенным, существенно, чтобы он обладал достаточной реальной прочностью. Иначе в каком-то месте ребенок прорвет его

Например, если ребенок знает, что угроза наказания только словесная, или надеется добиться расположения взрослого и избежать наказания, то вместо выполнения задания он пытается прорвать барьер. Подобное слабое место образуется, когда мать препоручает наблюдение за работающим ребенком няне, учителю или более взрослым детям, которые, в отличие от нее самой, не имеют возможности предотвратить выход ребенка из поля.

Наряду с физическими и социальными существует еще один вид барьеров. Он тесно связан с социальными факторами, но имеет важные отличия от тех, что обсуждались выше. Можно, скажем, апеллировать к тщеславию ребенка («Помни, ты не какой-нибудь уличный сорванец!») или социальным нормам группы («Ведь ты девочка!»). В этих случаях обращаются к определенной системе идеологии, к целям и ценностям, которые признаются самим ребенком. Такое обращение содержит угрозу: опасность исключения из определенной группы. В то же время — и это наиболее важно — эта идеология создает внешние барьеры. Она ограничивает свободу действия индивида. Многие угрозы наказания действенны только до тех пор, пока индивид чувствует себя связанным этими границами. Если он больше не признает данной идеологии, моральных норм определенной группы, то угрозы наказания часто становятся малоэффективными. Индивид отказывается ограничивать свою свободу действий данными принципами.

Сила барьера в каждом конкретном случае всегда зависит от характера ребенка и от силы отрицательных валентностей задания и наказания. Чем больше отрицательная валентность, тем прочнее должен быть барьер. Ибо чем мощнее барьер, тем сильнее толкающая к уходу из поля результирующая сила.

Таким образом, чем большее давление взрослый оказывает на ребенка, чтобы вызывать требуемое поведение, тем менее проницаемым должен быть поставленный барьер.

К. Левин. СУПРУЖЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ

Книгу К. Левина «Разрешение социальных конфликтов» по праву можно считать первым исследованием по психологии конфликта. В его теории поля поведение человека обусловлено всей совокупностью сосуществующих фактов, пространство которых имеет характер «динамического поля», что означает, что состояние любой части этого поля зависит от любой другой его части. С этой точки зрения автором и рассматриваются супружеские конфликты.

Печатается по изданию: Левин К. Разрешение социальных конфликтов. —СПб: Речь, 2000.

А. Общие предпосылки конфликта

Экспериментальные исследования личности и группы показали, что одним из самых важных факторов частоты конфликтов и эмоциональных срывов является общий уровень напряжения, на котором существует личность или группа. Приведет ли к возникновению конфликта то или иное событие, в значительной степени зависит от уровня напряжения личности или социальной атмосферы группы. Среди причин напряжения следует особо отметить следующие:

1. Степень удовлетворенности потребностей личности. Неудовлетворенная потребность означает не только то, что определенная область личности находится в напряжении, но и то, что человек как целостный организм также пребывает в состоянии напряжения. Это особенно характерно для базовых потребностей, таких, как потребность в сексе или безопасности.

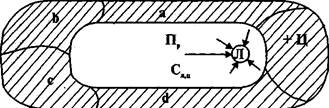

2. Величина пространства свободного движения личности. Слишком ограниченное пространство свободного движения обычно приводит к усилению напряжения, что было убедительно доказано в исследованиях гнева и экспериментах по созданию демократической и авторитарной групповой атмосферы. В авторитарной атмосфере напряжение гораздо выше, и его результатом обычно бывает либо апатия, либо агрессия (рис. 1).

23

Недоступный регион

Рис. 1. Напряжение в ситуациях фрустрации и узкого пространства

свободного движения, где

Л — личность; Ц — цель; Пр — пространство свободного движения;

а, Ь, с, d — недоступные области; Слц — сила, действующая на личность

в направлении достижения цели.

3. Внешние барьеры. Напряжение или конфликт зачастую приводят к тому, что человек пытается покинуть неприятную ситуацию. Если это возможно, то напряжение будет не слишком сильным. Если же человек недостаточно свободен, чтобы покинуть ситуацию, если ему мешают какие-то внешние барьеры или внутренние обязательства, это с высокой вероятностью приведет к возникновению сильного напряжения и конфликта.

4. Конфликты в жизни группы зависят от того, насколько цели группы противоречат друг другу, и от того, насколько члены группы готовы принимать позицию партнера.

Б. Общие положения, касающиеся супружеских конфликтов

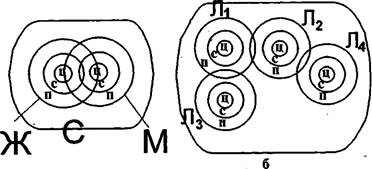

Мы уже отмечали, что проблема адаптации человека к группе может быть сформулирована следующим образом: может ли человек обеспечить себе в группе пространство свободного движения, достаточное для удовлетворения его личных потребностей, и при этом не мешать реализации интересов группы? Учитывая специфические характеристики супружеской группы, обеспечение адекватной частной сферы внутри группы представляется особенно сложным делом. Группа имеет маленький размер; отношения между членами группы очень тесные; самая сущность брака заключается в том, что личности приходится допускать другого человека в свою частную сферу; затронуты центральные области личности и само ее социальное бытие. Каждый член группы особенно чувствителен ко всему, что расходится с его собственными потребностями. Если мы представим совместные ситуации как пересечение этих областей, то увидим, что супружеская группа характеризуется тесными взаимоотношениями (рис. 2 а). Группа, члены которой имеют менее тесные, поверхностные взаимоотношения, представлена на рис. 2 б. Можно отметить, что члену группы, представленной на рисунке 2 б, гораздо проще обеспечить свою свободу для удовлетворения собственных нужд, не прекращая при этом достаточно поверхностных отношений с другими членами группы. И мы видим, что ситуация в супружеской группе с большей частотой и вероятностью будет приводить к возникновению конфликтов. И, учитывая тесноту отношений в такого рода группе, эти конфликты могут стать особенно глубокими и эмоционально переживаемыми.

а

Рис. 2. Степени тесноты взаимоотношений между членами

различных групп, где

а — тесные взаимоотношения;

б — поверхностные отношения;

С — супружеская группа; М — муж; Ж — жена;

Л„ Л2, Л3, Л4— личности, поддерживающие поверхностные

взаимоотношения; ц — центральная область личности;

с — средняя область личности; п — периферическая область личности.

25

В. Ситуация потребности

1. Разнообразие и противоречивость потребностей, удовлетворяемых в браке.

Существует множество потребностей, реализации которых люди обычно ожидают от супружеской жизни. Муж может ожидать, что его жена будет ему одновременно возлюбленной, товарищем, домохозяйкой, матерью, что она будет распоряжаться его доходами или же сама зарабатывать деньги для содержания семьи, что она будет представлять семью в социальной жизни сообщества. Жена может ожидать, что ее муж будет ее возлюбленным, товарищем, кормильцем семьи, отцом и рачительным хозяином дома. Эти столь разнообразные функции, исполнения которых ожидают друг от друга брачные партнеры, часто предполагают совершенно противоположные виды деятельности и черты характера. И они далеко не всегда могут быть совмещены в одном человеке. Неспособность к выполнению одной из этих функций может привести к состоянию неудовлетворенности важнейших потребностей, а следовательно, к постоянно высокому уровню напряжения в жизни супружеской группы.

Какие именно потребности являются доминирующими, какие полностью удовлетворяются, какие удовлетворяются частично, а какие не удовлетворяются вообще — все это зависит от особенностей личности супругов и от особенностей среды, в которой существует эта супружеская группа. Очевидно, что существует неограниченное количество моделей, соотносящихся с различной степенью удовлетворенности и важности тех или иных потребностей. Манера реагирования партнеров на эти разнообразные сочетания удовлетворения потребностей и фрустрации — эмоции или разум, борба или принятие — еще больше увеличивают разнообразие условий, имеющих принципиальное значение для понимания конфликтов между конкретными супругами.

Есть и еще два момента, касающихся природы потребностей, которые стоит упомянуть в связи с супружескими конфликтами. Потребности провоцируют напряжение не только тогда, когда они не удовлетворены, но и тогда, когда их реализация привела к перенасыщению. Чрезмерное количество консумматорных действий приводит к перена-

сыщению не только в сфере телесных потребностей, таких, как секс, но также и в том, что касается потребностей собственно психологических — таких, как игра в бридж, кулинария, социальная активность, воспитание детей и т.д. Напряжение, возникающее вследствие перенасыщения, ничуть не менее интенсивно и не менее эмоционально, чем то, что является результатом фрустрации. Таким образом, если количество консумматорных действий, необходимых каждому из партнеров для удовлетворения той или иной потребности, не совпадает, эту проблему решить не так уж просто. В этом случае невозможно ориентироваться на более неудовлетворенного партнера, поскольку тот объем действий, который требуется ему для реализации потребности, может оказаться чрезмерным для партнера, чья потребность не так велика. В отношении ряда потребностей, таких, как танцы или иная социальная активность, менее удовлетворенный партнер может начать искать удовлетворения на стороне. Однако зачастую, особенно когда речь идет о сексуальной потребности, это не может не сказаться самым катастрофическим образом на супружеской жизни.

Мы уже отмечали, что вероятность серьезных конфликтов возрастает в тех случаях, когда затронуты центральные области личности. К несчастью, любая потребность становится более центральной в том случае, когда она не удовлетворена или же ее удовлетворение привело к перенасыщению; если же она удовлетворена в адекватном объеме, она становится менее важной и переходит в разряд периферических. Иными словами, неудовлетворенная потребность, как правило, дестабилизирует ситуацию, и это, несомненно, увеличивает вероятность конфликта.

2. Сексуальная потребность.

Когда речь идет о супружеских отношениях, то общие характеристики потребностей имеют особую значимость в отношении секса. Нередко можно встретить утверждения о том, что сексуальные отношения биполярны, что они одновременно означают и сильную привязанность к другому человеку, и обладание им. Сексуальное желание и отвращение тесно связаны между собой, и одно с легкостью может перейти в другое, когда сексуальный голод удовлетворяется или наступает пресыщение. Едва ли можно ожи-

дать того, что у двух разных людей будут совершенно одинаковый ритм сексуальной жизни или манера сексуального удовлетворения. Кроме того, многим женщинам свойственны периоды повышенной нервозности, связанные с менструальным циклом.

Все эти факторы могут привести к возникновению более или менее серьезных конфликтов, и необходимость взаимной адаптации не вызывает никаких сомнений. Если в этой сфере не будет достигнут определенный баланс, обеспечивающий достаточное удовлетворение потребности обоих партнеров, стабильность брака окажется под вопросом.

Если расхождение партнеров не слишком велико и брак для них обладает достаточной позитивной ценностью, то в конечном счете баланс все-таки будет достигнут. Таким образом, наиболее важным фактором, обусловливающим как супружеское счастье, так и супружеские конфликты, является позиция и значение брака внутри жизненного пространства мужа и жены.

3. Потребность в безопасности.

Я мог бы особо отметить еще одну дополнительную потребность (хотя у меня есть сомнения относительно того, можно ли считать это «потребностью»), а именно потребность в безопасности. Мы уже говорили о том, что одна из наиболее существенных общих особенностей социальной группы — это обеспечение человеку основы существования, «почвы под ногами». Если эта основа неустойчива, человек будет чувствовать себя незащищенным и напряженным. Люди обычно очень чувствительны даже к малейшему увеличению неустойчивости их социальной почвы.

Не вызывает сомнения тот факт, что супружеская группа как социальная основа существования играет в жизни человека наиглавнейшую роль. Супружеская группа представляет собой «социальный дом», где человека принимают и защищают от невзгод внешнего мира, где ему дают понять, насколько он ценен как личность. Именно этим можно объяснить, почему женщины так часто воспринимают недостаточную искренность и финансовую несостоятельность мужа как причины несчастья в браке. Даже супружеская неверность не влияет на представление о ситуации и стабильность общей социальной

почвы столь же сильно, как отсутствие доверия. Недостаточное доверие к супругу приводит к общей неопределенной ситуации.

Г. Пространство свободного движения

Достаточное пространство свободного движения внутри группы — необходимое условие для реализации потребностей человека и его адаптации к группе. Недостаточное пространство свободного движения приводит, как мы уже отмечали, к возникновению напряжения.

1. Тесная взаимозависимость и пространство свободного движения.

Супружеская группа относительно немногочисленна; она предполагает общие дом, стол и постель; она затрагивает самые глубинные области личности. Практически каждое движение одного из членов супружеской группы так или иначе отражается на другом. А это, естественно, означает кардинальное сужение пространства свободного движения.

2. Любовь и пространство свободного движения.

Любовь, по совершенно понятным причинам, обычно бывает всеобъемлющей, простирается на все области жизни другого человека, на его прошлое, настоящее и будущее. Она влияет на все сферы деятельности, на его успехи в бизнесе, на его отношение с окружающими и так далее. На рис. 3 представлено влияние, которое оказывает лю-

Рис. 3. Жизненное пространство муж, где

Пр — профессиональная жизнь; Мк — мужской клуб; Дх — домашнее

хозяйство; От — отдых; Д — дети; Соц — социальная жизнь;

Оф — дела в офисе; Иг — спортивные игры.

бовь жены на жизненное пространство мужа за пределами супружеских отношений.

Очевидно, что свойство любви быть всеобъемлющей представляет непосредственную угрозу для основного условия адаптации личности к группе, а именно на достаточное пространство частной жизни. Даже в том случае, когда супруг или супруга относятся к тем или иным аспектам жизни своего партнера с заинтересованностью и симпатией, он или она лишают его тем самым определенного пространства свободного движения.

Заштрихованная часть рисунка обозначает области, на которые в той или иной степени влияет жена. Пространство свободного движения мужа (незаштрихованная часть) сужено вследствие чрезмерно большого интереса жены к жизни мужа.

В определенном отношении супружеская ситуация только усугубляет проблемы, возникающие вследствие любви. Обычно членство в группе предполагает, что только определенный тип ситуации будет общим для всех членов группы и что взаимное принятие необходимо только в отношении определенных характеристик человека.

Например, если человек вступает в деловую ассоциацию, достаточными качествами будут его честность и определенные способности. Даже в. кругу друзей вполне допустимо обеспечивать наличие только тех ситуаций, которые позволяют раскрываться принимаемым сторонам личности членов группы, и избегать тех ситуаций, которые проживать вместе не хочется. История двух семей, которые тесно и крайне дружелюбно общались между собой до тех пор, пока не решили провести летние каникулы вместе, а после этих каникул прекратили всяческие отношения, — это типичный пример того, как среда, лишающая людей уединения, может разрушить дружбу. Супружество предполагает как необходимость принимать и приятные, и неприятные качества партнера, так и готовность к постоянному тесному контакту.

То, насколько человек нуждается в уединении, зависит от особенностей его личности. Это зависит также от значения, которое придается супружеству в жизненном пространстве обоих супругов.

30

Д. Значение супружества в жизненном пространстве личности

1. Супружество как помощь или помеха.

Давайте сравним жизнь холостяка и женатого мужчины. Жизненное пространство холостяка определяют конкретные основные цели Ц. Он пытается преодолеть препятствия, которые мешают ему достичь цели.

После женитьбы многие цели остаются без изменения, так же, как и те препятствия, которые нужно преодолеть для достижения этих целей. Но теперь как члену супружеской пары, ответственному, к примеру, за её содержание, ему приходится преодолевать существующие препятствия, уже будучи «обремененным семьей». А это может только усугублять трудности. И если препятствия станут слишком сложны для преодоления, само по себе супружество может обрести негативную валентность; оно станет лишь помехой на пути мужчины. С другой стороны, семья может оказать серьезную помощь в преодолении препятствий. И это относится не только к финансовой помощи со стороны жены, но и ко всем видам социальной жизни. Можно отметить, что сегодняшние дети, с экономической точки зрения, — скорее тяжкая ноша, чем помощники, хотя, например, дети фермера до сих пор приносят большую пользу в ведении хозяйства.

2. Домашняя жизнь и активность вне дома.

Разница в значении супружества для обоих партнеров может выражаться и в различных ответах на вопрос: «Сколько часов в день Вы посвящаете домашним делам?». Зачастую муж говорит о том, что проводит вне дома больше времени, чем жена, чьи основные интересы связаны, как правило, с домашним хозяйством и детьми. У женщин часто имеется более глубокий интерес к личности и личностному развитию, чем у мужчин, которые уделяют больше внимания так называемым объективным достижениям.

В ситуации, когда муж стремится уменьшить объем совместной семейной деятельности СД, а жена — увеличить этот объем; в том, что касается объема сексуальных отношений СО, зависимость обратная.

Реальное время, затраченное на домашние дела, отражает баланс сил, результирующих интересы мужа и жены. сли расхождение между потребностями партнеров слишком велико, скорее всего, будет иметь место более или менее постоянный конфликт. Подобные расхождения могут возникать и в отношении времени, затрачиваемого на определенную деятельность, например на развлечения или социальную активность.

3. Гармония и разночтения в оценке значения супружества.

Конфликты обычно не становятся достаточно серьезными до тех пор, пока представления супругов о значении супружества являются более или менее согласованными.

Как правило, люди совершенно по-разному оценивают супружество. Зачастую для жены брак представляется более важным или более всеобъемлющим, чем для мужа. В нашем обществе профессиональная сфера обычно более важна для мужа, нежели для жены, и, следовательно, удельный вес всех прочих жизненных сфер снижается.

Бывает, что для обоих супругов брак — это некая промежуточная, вспомогательная ступень, средство достижения определенной цели, такой, как социальное влияние и власть. Или же супружество представляется самоцелью, основой для воспитания детей или просто совместного проживания. К воспитанию детей различные люди также относятся по-разному.

И нет ничего страшного в том, что супруги имеют различное представление о значении брака. Само по себе это не обязательно ведет к конфликту. Если жена более заинтересована в воспитании детей, она больше времени проводит дома. Это не противоречит интересам мужа и даже может приводить к большей гармонии в их отношениях. Расхождение интересов порождает проблемы лишь в том случае, когда разные задачи, которые стремится решить каждый из супругов в браке, не могут быть реализованы одновременно.

Е. Пересекающиеся группы

В современном обществе каждый человек является членом множества групп. Муж и жена тоже частично принадлежат к разным группам, которые могут иметь противоречащие друг другу цели и идеологии. Не так уж редко бывает, что супружеские конфликты возникают вследствие принадлежности супругов к этим пересекающимся группам, да и общая атмосфера семейной жизни не в последней степени обусловливается характером этих групп.

Очевидно, что эта проблема становится значимой в том случае, когда муж и жена принадлежат к различным национальным или религиозным группам либо к слишком разным социальным или экономическим классам. Многое из того, что мы обсуждали в связи с потребностями и значением брака, верно и в отношении групповой принадлежности, поскольку многие из потребностей человека обусловлены именно его принадлежностью к определенным группам: деловым, политическим и так далее.

Ниже мы рассмотрим лишь два примера.

1. Супруги и родительские семьи.

Молодожены нередко сталкиваются с трудностями, возникающими вследствие сильной привязанности партнеров к своим родительским семьям. Теща может воспринимать своего зятя просто как еще одного члена своей семьи, или же каждая из двух родительских семей может попытаться привлечь молодоженов на свою сторону. Такая ситуация может привести к конфликту, особенно в том случае, если с самого начала между семьями не установились достаточно дружественные отношения.

Вероятность конфликта между мужем и женой уменьшается, если потенциал их членства в супружеской группе выше, чем потенциал их членства в прежних группах, поскольку в этом случае супружеская группа будет действовать как единое целое. Если же связь с родительской семьей остается достаточно сильной, то поступки мужа и жены будут в значительной степени обусловлены их членством в различных группах и вероятность конфликта возрастет. Именно это, по всей видимости, имеется в виду в расхожем совете для молодоженов «не жить слишком близко к своим родителям».

2. Ревность.

Ревность — это одна из самых распространенных проблем, она встречается уже у детей; ревность может быть сильной даже в том случае, когда для нее нет совершенно никаких оснований. Эмоциональная ревность частично базируется на ощущении того, что на чью-то «собственность» претендует кто-то другой. Учитывая большую степень перекрытия сфер (см. рис. 2 а) и тенденцию любви быть всеобъемлющей, становится вполне понятно, что это чувство легко возникает между людьми, находящимися в очень тесных отношениях.

Интимное отношение одного из партнеров к третьему лицу не только делает его «потерянным» для второго партнера, но и у второго партнера, кроме всего прочего, появляется ощущение, что какая-то часть его собственной частной, интимной жизни становится известной этому третьему лицу. Позволив брачному партнеру доступ в свою частную жизнь, человек вовсе не намеревался сделать ее доступной для всех других людей. Отношение партнера с третьим лицом воспринимается как брешь в преграде, закрывающей чью-то интимную жизнь от окружающих.

Важно четко понимать, почему ситуации такого рода могут быть по-разному восприняты партнерами. Дружба мужа с третьим лицом (Др) может вырасти из каких-то деловых отношений. Она может стать довольно важной для него лично, но тем не менее все равно оставаться в его деловой сфере Б или, по крайней мере, за пределами его супружеской области С. Таким образом, муж не видит противоречия между своей семейной жизнью и отношениями с третьим лицом: супружество не теряет ни одной из своих областей, и сосуществование этих двух связей не приводит к возникновению конфликта. Ту же самую ситуацию жена может представлять себе совершенно иначе. В ее жизненном пространстве вся жизнь мужа включена в семейные отношения, и особое значение придается как раз области дружеских и интимных отношений. И, таким образом, жене подобная ситуация представляется явным вторжением в ее супружескую сферу.

В жизненном пространстве мужа область «дружба мужа с третьим лицом» не пересекается с «областью супружества», что является характерным отличием жизненного пространства жены.

Ж. Супруги как группа в процессе становления

Чувствительность супружеской группы к изменению позиции кого-либо из ее членов особенно заметна в раннем периоде брака. Будучи молодым организмом, группа в это время является наиболее гибкой. По мере узнавания мужем и женой друг друга формируется и их способ справляться с трудностями, и с течением времени изменять эту модель становится все труднее и труднее. До некоторой степени в этом виновато общество, предлагающее молодоженам традиционную модель взаимодействия. Однако мы уже обращали внимание на частный характер супружества, который делает атмосферу группы более зависимой не от общества, а от особенностей личности и ответственности партнеров. Супругам, имеющим небольшой стаж совместной жизни, очень трудно определять баланс между своими собственными потребностями и потребностями партнера и попытаться обеспечить его. Это приводит к возникновению типичных конфликтов, хотя в то же время является предпосылкой большей гибкости в их разрешении.

Л. Козер

ВРАЖДЕБНОСТЬ И НАПРЯЖЕННОСТЬ В КОНФЛИКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ1

Л. Козер — американский социолог немецкого происхождения, вынужденно эмигрировавший в годы второй мировой войны из Европы в США, является сегодня классиком мировой конфликтологии. Изданная в 1956 году его работа «Функции социального конфликта» считается бестселлером среди книг по социологии конфликта. Автор впервые обращает внимание на позитивные функции конфликта. По его мнению, признание конфликта в качестве неотъемлемой характеристики социальных отношений никак не противоречит задаче обеспечения стабильности и устойчивости существующей социальной системы.

Печатается по изданию:Козер Л. Функции социального конфликта. —М.: Изд-во «Идея-пресс», 2000.

ТЕЗИС: Группосохраняющие функции конфликта и значение институтов, выполняющих роль «защитных клапанов»

«...противоборство членов группы друг с другом — фактор, который нельзя однозначно оценить как негативный хотя бы потому, что это иногда единственное средство сделать жизнь с действительно невыносимыми людьми, по крайней мере терпимой. Если бы мы вовсе были лишены силы и права восстать против тирании, произвола, самодурства и бестактности, мы вообще не смогли бы общаться с людьми, от дурного характера которых страдаем. Мы могли бы пойти на какой-нибудь отчаянный шаг, что положило бы конец отношениям, но, возможно, не стало бы «конфликтом». Не только потому, что... притеснение обычно возрастает, если его спокойно и без протестов терпят, но также и потому, что противоборство дает нам внутреннее удовлетворение, отвлечение, облегчение... Противоборство дает почувствовать, что мы не просто жертвы обстоятельств».

Зиммель здесь утверждает, что выражение враждебности в конфликте играет положительную роль, поскольку допускает сохранение отношений в ситуациях стресса, тем самым предотвращая распад группы, который неизбежен в случае изгнания враждебно настроенных индивидов.

Таким образом, конфликт выполняет группосохраняю-щюю функцию в той мере, в какой регулирует системы отношений. Он «очищает воздух», т. е. удаляет скопления подавленных враждебных эмоций, давая им свободный выход в действиях. Зиммель как бы вторит шекспировскому королю Джону: «Это глупое небо не очищается без бури».

Может показаться, что Зиммель здесь отступает от собственной методологии и принимает во внимание воздействие конфликта только на одну сторону — на «ущемленную», не беря в расчет воздействия сторон друг на друга. Однако на самом деле анализ «освобождающего» действия конфликта на «ущемленных» индивидов и группы интересует его лишь в той мере, в какой это «освобождение» способствует поддержанию отношений, т. е. моделей взаимодействия.

И тем не менее отмеченное выше нежелание Зиммеля различать чувство враждебности и конфликтное поведение снова порождает ряд трудностей. Если конфликт с необходимостью ведет к изменению предшествующих условий отношений сторон, то простая враждебность необязательно приводит к таким последствиям и может оставить все на своих местах.

Обращаясь к проблеме индивидуального освобождения, отметим, что Зиммель не мог предполагать, какой вес она обретет в позднейших психологических теориях. Накопившаяся враждебность и агрессивные предрасположенности могут выплеснуться не только против их непосредственного объекта, но и против замещающих его объектов. Зиммель явно учитывал только прямой конфликт между исходными сторонами противостояния. Он упустил из виду ту возможность, что иные, нежели конфликт, типы поведения могут, по крайней мере частично, выполнять сходные функции.

Зиммель писал в Берлине на рубеже веков, еще не зная о революционных прорывах в психологии, происходивших примерно в то же время в Вене. Если бы он был знаком с новой тогда теорией психоанализа, то отказался бы от допущения, будто чувства враждебности выплескиваются в конфликтном поведении, направленном только против самой причины этой враждебности. Он не учитывал возможности того, что в случаях, когда конфликтное поведение по отношению к самому объекту враждебности

каким-то образом заблокировано, то (1) чувства враждебности могут переходить на замещающие объекты и (2) замещающее удовлетворение может достигаться просто путем снятия напряжения. В обоих случаях следствием оказывается сохранение исходных отношений.

Таким образом, для того чтобы адекватно проанализировать данный тезис, нужно придерживаться нашего различения между чувствами враждебности и их поведенческими проявлениями. Надо еще добавить, что в поведении эти чувства могут выражаться, по крайней мере, в трех формах: (1) прямое выражение враждебности по отношению к человеку или группе, являющимся источником фрустрации; (2) перенос враждебного поведения на замещающие объекты и (3) работа по снятию напряжения, обеспечивающая удовлетворение сама по себе, не требуя для этого ни подлинного, ни замещающего объекта.

Можно сказать, что Зиммель выдвинул концепцию конфликта как «защитного клапана». Конфликт служит клапаном, высвобождающим чувство враждебности, которое, не будь этой отдушины, взорвет отношения между антагонистами.

Немецкий этнолог Генрих Шурц изобрел термин Ven-tilsitten (вентильные обычаи), которым обозначил обычаи и ритуалы примитивных обществ, представляющие собой институционализированные клапаны для освобождения чувств и влечений, обычно подавляемых в группах. Хороший пример здесь — оргиастические празднества, когда могут открыто нарушаться обычные запреты и нормы сексуального поведения. Подобные институты, как отметил немецкий социолог Фиркандт, служат руслом дргя отведения подавленных влечений, оберегая таким образом жизнь социума от их разрушительного воздействия.

Но даже понятая таким образом концепция «защитных клапанов» довольно двусмысленна. Ведь можно сказать, что нападки на замещающие объекты или выражение враждебной энергии в других формах также выполняют функцию защитных клапанов. Как и Зиммелю, Шурцу и Фиркандту не удалось четко обозначить различия между Ventilsitten, которые обеспечивают негативным эмоциям социально санкционированный выход, не приводящий к разрушению структуры отношений в группе, и теми институтами, которые играют роль защитных клапанов, направляющих враждебность на замещающие объекты, или являются средством катарсического освобождения.

Больше всего данных, проясняющих это различение, можно почерпнуть из жизни дописьменных обществ — возможно, потому, что антропологи занимались этими проблемами более систематично, чем исследователи современной жизни, хотя и современное западное общество дает достаточно показательных примеров. Так, в качестве защитного клапана, обеспечивающего санкционированный выход для враждебных эмоций по отношению к непосредственному объекту, выступает институт дуэли, существующий как в Европе, так и в обществах, не обладающих письменностью. Дуэль ставит потенциально разрушительную агрессию под социальный контроль и дает прямой выход враждебности, существующей между членами общества. Социально контролируемый конфликт «очищает воздух» и позволяет участникам возобновить отношения. Если один из них убит, предполагается, что его родственники и друзья не будут мстить удачливому сопернику; таким образом, в социальном плане дело «закрыто» и отношения восстановлены.

К этой же категории можно отнести и социально одобряемые, контролируемые и ограничиваемые акты мести.

В одном из австралийских племен, если мужчина оскорбил другого мужчину, последнему разрешается... бросить в обидчика определенное количество копий или бумерангов или, в особых случаях, ранить его копьем в бедро. После того как удовлетворение получено, он не может таить злобу на обидчика. Во многих дописьменных обществах убийство человека дает группе, к которой он принадлежит, право на убийство обидчика или другого члена его группы. Группа обидчика должна принять это как акт восстановления справедливости и не предпринимать попыток возмездия. Предполагается, что получившие подобное удовлетворение не имеют больше оснований для дурных чувств.

В обоих случаях существует социально санкционированное право на выражение чувства враждебности по отношению к противнику.

Рассмотрим теперь такой институт, как колдовство. Многие исследователи отмечают, что, хотя обвинения в колдовстве действительно часто служили орудием мести по отношению к объекту вражды, литература изобилует примерами, когда обвиненные в колдовстве вообще не причиняли никакого вреда обвинителям и не вызывали у них враждебных эмоций, а просто были средством избыть враждебные чувства, которые по разным причинам нельзя было направить на их подлинный объект.

В своем исследовании колдовства у индейцев навахо Клайд Клакхон описывает колдовство как институт, разрешающий не только непосредственную агрессию, но и перенос враждебности на замещающие объекты.

«Скрытая функция колдовства для индивидов заключается в обеспечении социально признанного канала для выражения культурно запретного».

«Вера и практика колдовства допускают выражения непосредственного и перемещенного антагонизма».

«Если мифы и ритуалы обеспечивают принципиальные способы сублимации антисоциальных склонностей людей навахо, то колдовство обеспечивает принципиальные социально приемлемые механизмы их выражения».

«Колдовство является каналом для смещения агрессии и облегчает эмоциональную адаптацию при минимальном разрушении социальных связей».

Есть случаи, когда враждебность действительно направляется на непосредственный объект, но она также может быть выражена и косвенным образом или даже вовсе не преднамеренно. Соответствующее различение сформулировал Фрейд, обсуждая соотношение остроумия и агрессии.

«Остроумие позволяет нам сделать нашего врага смешным, выставив на вид то, что нельзя высказать откровенно и прямо ввиду наличия разных препятствий».

«Остроумие является предпочтительным орудием критики или нападения на вышестоящих — тех, кто претендует на власть. В этом случае оно есть сопротивление власти и выход из-под ее давления».

Фрейд говорит о замещении средств выражения враждебности. Он ясно показывает, что позитивная для индивида функция конфликта, отмеченная Зиммелем, может осуществляться и косвенными средствами, одним из которых является остроумие.

Поскольку замещающие средства, такие, как остроумие, могут и не повлечь за собой изменений в отношениях между антагонистами (особенно если объект агрессивного остроумия не осознает причины и смысла острот), они дают возможность более слабым партнерам выразить свои чувства, не изменяя условия отношений. Подобное противостояние часто незаметно переходит в простое замещающее удовольствие, функционально эквивалентное снятию напряжения. Этим объясняется обилие политических анекдотов в тоталитарных государствах, об этом же свидетельствует и приписываемая Геббельсу фраза, что будто бы нацистский режим на самом деле поощрял политические анекдоты, поскольку они давали безвредный выход опасным чувствам.

Театр и другие формы развлечений также могут служить замещающими средствами выражения враждебности. В обществе Бали, где социальная структура характеризуется жесткой стратификацией, большое внимание уделяется этикету, учитывающему ранг и статус, а театральные постановки в основном пародируют эти ритуалы. Пародия на статус передается танцами, где актеры стоят на головах с прикрепленными на лобковых местах масками, а ногами имитируют соответствующие ритуальные движения рук.

«Эта свободная театральная карикатура... нацелена на болезненные точки всей системы и в смехе дает выход отрицательным эмоциям».

Авторы доклада в Нью-Йоркской академии наук предположили, что театральные постановки высвобождают скрытые чувства враждебности, глубоко коренящиеся в этом жестко стратифицированном обществе, что и позволяет последнему нормально функционировать. Впрочем, они не предоставили достаточных эмпирических подтверждений этой гипотезы.

На этих и других подобных примерах мы видим, что, хотя выражение враждебности имеет место, структура отношений как таковых остается неизменной. Если конфликт меняет условия отношений, то просто выражение чувств враждебности — нет. Так что выражение враждебности в отличие от конфликта может даже приветствоваться властью.

Введенное нами различение между замещением средств и замещением объекта имеет огромное значение для социологов, поскольку в случае замещения средств (остроумие, театр и т. п.) конфликт не возникает. Однако в агрессии против замещающих объектов (колдовство, любая другая форма поиска «козлов отпущения»), несмотря на то, что исходные взаимоотношения не затрагиваются (агрессия направлена в другую сторону), возникает новая конфликтная ситуация — в отношениях с замещающим объектом. Этот второй тип отношений содержит условия для возникновения «нереалистического» конфликта, который мы обсудим в следующем разделе.

Конечно, институты, канализирующие выражение враждебных чувств, встречаются не только в дописьменных обществах. Под воздействием гипотезы Фрейда об «изначальной враждебности людей друг к другу» многие исследователи указывали на массовую культуру как основной механизм «безопасного» высвобождения агрессивных побуждений, табуированных в иных социальных контекстах». Огромная популярность боксерских матчей и телевизионных поединков рестлеров отчасти объясняется воображаемым соучастием зрителей, отождествляющих себя с любимым героем, когда он «бьет морду этому парню». Современная массовая культура служит средством освобождения от фрустраций, открывая возможности замещающего выражения строго табуированных импульсов враждебности. Как отмечает Герта Херцог в исследовании «Психологическое удовлетворение при прослушивании дневных радиопрограмм», «некоторые слушатели наслаждаются сериалами, воспринимая их исключительно как средства эмоциональной разрядки. Им нравится, что сериалы дают возможность «поплакать»... Возможность выразить агрессивность также является источником удовлетворения».

Некоторые из этих примеров позволяют выдвинуть гипотезу о том, что необходимость в институтах, выполняющих функцию «защитных клапанов», возрастает с усилением жесткости социальной структуры, т. е. по мере ужесточения запрета, налагаемого социальной системой на выражение антагонистических эмоций. При этом должен учитываться ряд промежуточных переменных, таких, как общие ценностные ориентации, уровень безопасности и т. д. Эту тему мы еще обсудим.

В данном контексте уместно обратиться к хорошо известному механизму поиска «козла отпущения», действующему в групповых конфликтах. Мы не будем анализировать множество вышедших в последние годы книг по этому и другим аспектам феномена предубеждения. На некоторых аспектах упомянутого механизма мы остановимся в следующем разделе, а также в заключительной части книги. Пока же достаточно сказать, что большинство авторов концентрируются исключительно на изучении личности индивида — носителя предрассудка (возможно, потому, что современные исследовательские методы лучше приспособлены именно к такой задаче), пренебрегая изучением социальных функций предрассудков. Расистские и религиозные предрассудки, направляя враждебность на объекты, лишенные возможности сопротивления, вносят огромный вклад в поддержание стабильности существующих социальных структур, выполняя функцию институтов — «защитных клапанов», рассмотренных выше.

Здесь возникает проблема, о которой выше упоминалось лишь вскользь, но которая играет центральную роль в теории конфликта: проблема функционирования институтов, канализирующих враждебные чувства, предотвращающих проекцию этих чувств на непосредственный объект враждебности и тем самым способствующих сохранению социальной системы. Деятельность этих институтов может также иметь и негативные последствия для социальной системы, для человека или для того и другого. Как отметил Клайд Клакхон, «за обвинение в колдовстве платили и человек, и группа».

Общедоступный характер институтов, выполняющих роль «защитных клапанов», приводит к смещению целей у индивидов: они не ставят более перед собой задачу исправить неудовлетворительную ситуацию, им нужно всего лишь снять вызванную ею напряженность. Сама же ситуация не меняется либо продолжает ухудшаться. В следующем тезисе мы попытаемся показать, что степень смещения преследуемой индивидом цели представляет собой важную переменную в теории конфликта.

Психологи экспериментально показали, что открытая агрессия приносит больше удовлетворения, чем скрытая; аналогичным образом допустимо, по крайней мере, предположить, что конфликт, направленный непосредственно против объекта враждебности, может оказаться менее разрушительным для социальной системы, нежели отвод агрессивности через институционализированные «защитные клапаны».

Институты, представляющие собой замещающие каналы для высвобождения агрессивности, могут стать разрушительными для социальной системы точно так же, как невротические симптомы разрушительны для человеческой личности. Невротические симптомы представляют собой результат подавления влечений, обеспечивая в то же время их частичное удовлетворение. Сдерживаемые влечения «находят иные пути наружу через бессознательное... Результатом являются симптом и, по сути, замещающее удовлетворение... Симптом не может совершенно освободиться из-под репрессивной власти эго и должен подвергнуться модификациям и замещениям... Таким образом, симптомы по природе своей являются компромиссным образованием между подавляемыми... инстинктами и подавляющим эго...; они представляют собой удовлетворение желаний обоих партнеров одновременно, но удовлетворение, неполное для каждого из них».

«В бессознательном подавленная идея сохраняет свою дееспособность и должна, следовательно, сохранять свой катексический потенциал».

Фрейдовский метод определения невротического симптома и его функций можно с пользой применить и в нашем случае. Во-первых, эвристический принцип взаимодействия между Id, стремящимся к удовлетворению, и Ego, старающимся подавить это желание, можно применить к взаимодействию между человеком, ищущим удовлетворения, и институтами, которые блокируют это желание или подсовывают объекты-заместители. Перефразируя фрейдовский афоризм, мы можем сказать, что институты, выполняющие роль «защитных клапанов», позитивно функциональны в отношении как индивида, так и социальной структуры, но недостаточно функциональны для каждого из них.

Во-вторых, поскольку удовлетворение желаний индивида оказывается неполным, частично или целиком подавленная идея «сохраняет дееспособность». Блокирование неснятого или частично снятого напряжения вместо адаптации к изменившимся условиям приводит к ужесточению структуры и создает предпосылки для разрушительного взрыва.

Более того, современный психоаналитик может сказать то же самое и по поводу «благотворного эффекта» простого снятия напряжения.