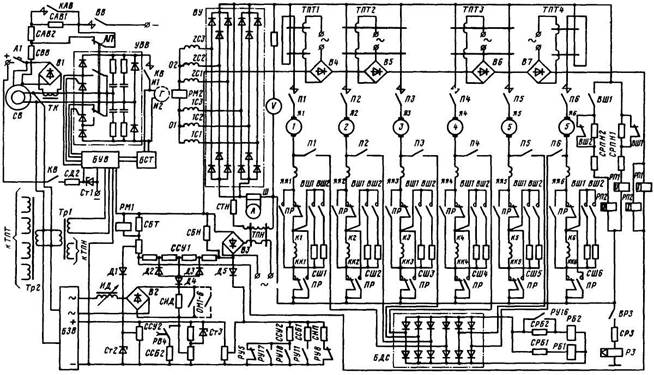

10. 2. Схема электрических цепей тепловоза типа тэ10

Г л а в а 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

10.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электрической схемой называется изображение на чертеже совокупности электрических соединений всего электрического оборудования локомотива. Различают схемы: принципиальную, на которой показано соединение между собой всего электрооборудования, но не указано конкретное подключение проводов; исполнительную, на которой показаны конкретное подключение каждого провода и маркировка всех проводов; монтажную, на которой показаны трассы в высоковольтной камере, по которым должны прокладываться все провода.

В электрической схеме различают:

силовые цепи, в которые входят главные электрические машины и аппараты (тяговые электродвигатели, тяговые генераторы, главные контакты силовых контакторов, реверсора и т. д.);

цепи управления, объединяющие катушки приводов аппаратов, блок-контакты, контакты органов управления и защиты и др.;

вспомогательные цепи, в которые входят двигатели и генераторы вспомогательных устройств локомотива, средства управления ими и их защиты (двигатели компрессоров, вентиляторов, масляных и топливных насосов и др.);

цепи освещения, соединяющие все осветительные устройства локомотива и средства управления ими.

Это деление условное, так как отдельные элементы одного аппарата могут входить в различные цепи.

Электрические схемы локомотивов выполняют с учетом следующих требований:

все операции по управлению локомотивом должны быть простыми, легко запоминающимися, удобными и выполняемыми с помощью минимального количества органов управления;

должны быть обеспечены заданные последовательности переключения аппаратов при перестановке органа управления из одного положения в другое как в прямом, так и в обратном направлении;

отказ какого-либо аппарата не должен привести к неправильному режиму, представляющему опасность (движение локомотива не в заданном направлении, тяговый режим вместо тормозного, короткое замыкание и т. д.);

возможность работы по системе многих единиц; при этом неисправность какого-либо одного из локомотивов не должна влиять на работу других тепловозов.

На локомотивах применяют главным образом аппараты с дистанционным управлением, которые открывают широкие возможности для автоматизации управления и защиты. Автоматизация позволяет упростить управление локомотивом, снизить опасность ошибок и обеспечить наиболее рациональные режимы работы оборудования. Управление современным локомотивом настолько сложно, что если поручить его полностью машинисту, то это потребовало бы установки большого количества измерительных приборов и органов управления. В результате внимание машиниста было бы сосредоточено не на наблюдении за условиями движения (путевые сигналы, состояние пути, скорость движения и др.), а на управлении локомотивом.

Автоматизация управления локомотивом оставляет за машинистом только несколько основных операций; подготовку локомотива к движению (пуск дизеля), выбор направления движения, выбор тягового или тормозного режима, регулирование скорости движения и некоторые другие простейшие операции. При этом машинист только устанавливает рукоятку управления в соответствующее положение, а все остальные операции выполняются автоматически в заданной последовательности и с необходимыми выдержками времени.

Кроме устройств управления, предусмотрены элементы защиты обслуживающего персонала и оборудования от аварийных режимов и условий работы. Наиболее правильный метод защиты - автоматическое ограничение регулируемого параметра. Например, на тепловозах ТЭ10 ограничение максимального тока и напряжения тягового генератора осуществляется специальной системой возбуждения тягового генератора. Однако возможны неисправности, при которых единственным способом защиты является снятие нагрузки или остановка машины. Это необходимо, когда даже кратковременный аварийный режим приводит к серьезным нарушениям или опасен для людей (пробой изоляции на корпусе, глухое короткое замыкание и др.) или когда без отключения нельзя прекратить аварийный режим (приваривание контактов, неисправность тягового двигателя и др.). Часто при неисправностях ограничиваются лишь звуковой или световой сигнализацией.

Очевидно, что автоматизация приводит к усложнению системы управления, увеличению числа аппаратов и контактов и, следовательно, к возможному снижению надежности локомотива. Поэтому в каждом отдельном случае необходимо оценивать эффективность устройств автоматики с точки зрения эксплуатационных показателей и надежности работы локомотива.

При проектировании необходимо стремиться к тому, чтобы режимы работы и характеристики оборудования мало зависели от параметров отдельных элементов как в процессе производства (допуски на изготовление и др.), так и в эксплуатации (износы, старение, влияние окружающей среды и др.). Иначе при постройке локомотива и в эксплуатации потребуется частая настройка и подгонка элементов системы. Если же настройка неизбежна, то желательно, чтобы она была по возможности простой и ее можно было выполнять на специальных стендах. Например, регулятор напряжения целесообразнее настраивать не на локомотиве, а на стенде. Число регулировок при испытаниях локомотива на заводе и в эксплуатации должно быть максимально сокращено. Это требование особенно важно для оборудования, подверженного сильному износу и часто сменяемого.

Большие перспективы для повышения надежности системы управления и ее автоматизации имеет использование бесконтактных устройств (полупроводниковых и магнитных), отличающихся высокой надежностью и долговечностью из-за отсутствия изнашиваемых деталей, нечувствительности к пыли, влаге, тряске и т. д.

При составлении и чтении схем необходимо четко знать условные обозначения, установленные ГОСТ 2.755—87, ГОСТ 2.730—73 и ГОСТ 2.728—74. Необходимо учитывать, что на схемах все аппараты показаны в нормальном положении, т. е. в положении, которое аппарат занимает при обесточенных цепях управления (контакторы выключены и т. д.). Для некоторых аппаратов нормальное положение принимают условно (реверсор - в положении «Вперед», тормозной переключатель - в положении тягового режима, отключатели тяговых двигателей - в положении, когда двигатели включены, и т. д.). Размыкаю щим называется контакт, замкнутый при нормальном (выключенном) положении аппарата, а замыкающим - контакт, разомкнутый в этом положении. Провода, входящие в межсекционные соединения, имеют стрелки на концах. Все элементы схемы имеют буквенные или цифровые обозначения. Дополнительные обозначения на контактах многопозиционных аппаратов показывают, на каких позициях замкнут данный контакт. При описании работы электрической схемы рассматриваются вопросы, только связанные с взаимодействием аппаратов.

10.2. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ТЕПЛОВОЗА ТИПА ТЭ10

Пуск дизеля. Для пуска дизеля необходимо вращать его коленчатый вал с частотой, достаточной для сжатия воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива. На большинстве тепловозов с электрической передачей для этой цели используют тяговый генератор, работающий в режиме электродвигателя (стартера) с последовательным возбуждением. На тепловозах с гидромеханической передачей или электрической передачей переменно-постоянного тока для пуска дизеля устанавливают специальный стартер. Источником энергии при пуске является аккумуляторная батарея.

Последовательное возбуждение обеспечивает наилучшие характеристики стартера при пуске: большой начальный момент, надежно обеспечивающий быстрое страгивание с места коленчатого вала дизеля; по мере разгона ток якоря и магнитный поток уменьшаются, что приводит к увеличению скорости; исключается возможность перехода в генераторный режим после пуска дизеля, когда скорость вращения якоря резко возрастает. К недостаткам стартера с последовательным возбуждением следует отнести большой начальный ток, что приводит к увеличению размеров аккумуляторной батареи, а при использовании для пуска тягового генератора - к необходимости размещения на главных полюсах дополнительной пусковой обмотки, не используемой в тяговом режиме.

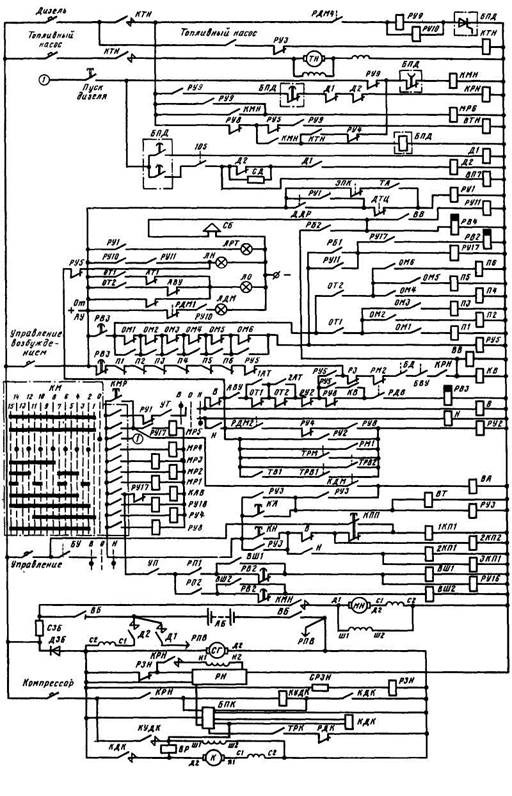

На современных двухсекционных тепловозах для облегчения условий работы аккумуляторные батареи обеих секций на период пуска соединяют между собой параллельно. Для этого их минусовые выводы соединены между собой постоянно кабелем М (рис. 10.1), а плюсовые - электромагнитными контакторами ДЗ на период пуска.

Для пуска дизеля необходимо: включить рубильник ВБ аккумуляторной батареи Б для подачи питания к цепям управления; включить замковый ключ КЗ, исключающий возможность одновременного управления с двух постов; включить автомат «Управление», через который плюс батареи Б подключается к неподвижным контактам контроллера машиниста КМ; включить автомат «Топливный насос», нажать и отпустить кнопку ПД (пуск дизеля). Все дальнейшие операции при пуске дизеля происходят автоматически.

После включения автомата «Топливный насос» через контакты КЗ и размыкающий контакт реле управления РУ7 включится катушка реле РУЗ, замыкающий блок-контакт которого замкнет цепь питания электродвигателя ТН вспомогательного топливного насоса.

Для исключения возможности пуска дизеля на рабочих (1-й и выше) позициях контроллера машиниста кнопка ПД включена через контакт, замкнутый только на нулевой позиции контроллера машиниста. При нажатии кнопки ПД включается РУ6, которое своим замыкающим блок-контактом включает реле времени РВ1. Замыкающий блок-контакт мгновенного действия РВ1 замыкает цепь катушки контактора КМН, силовые контакты которого подключают к батарее электродвигатель МН маслопрокачивающего насоса. В дальнейшем катушка РУ6 получает питание через свой замыкающий блок-контакт и контакты РУ8 и РУ9, минуя кнопку ПД.

Размыкающий блок-контакт КМН вводит в цепь катушки РВ1 резистор CPBI , благодаря чему уменьшается ток, а следовательно, и нагрев катушки реле. Прокачка масла продолжается заданное время, которое контролируется реле РВ1. Через это время размыкающий блок-контакт РВ1 с выдержкой времени выключит контактор КМН и двигатель МН, а замыкающие блок-контакты РВ1 замкнут цепь катушки пускового контактора Д1 и реле времени РВ2, контролирующего продолжительность пуска. В цепь катушки контактора Д1 включены размыкающие блок-контакты контакторов КМН, Б и KB и блок-контакт 105 устройства для проворота коленчатого вала дизеля, исключающие возможность пуска дизеля при включенных контакторах КМН, Б и KB и опущенном червяке этого устройства. После включения контактора Д1 через его замыкающий блок-контакт включаются контакторы ДЗ на обеих секциях, а затем контактор Д2. В результате якорь тягового генератора подключается к аккумуляторным батареям Б обеих секций, причем пусковая обмотка П генератора оказывается соединенной последовательно с якорем. Замыкающий блок-контакт контактора Д2 включает катушку электропневматического клапана ВП7 ускорителя пуска, а замыкающий блок-контакт Д1 - катушку блокировочного магнита БМ регулятора частоты вращения дизеля.

Рис. 10.1. Электрическая схема тепловозов типа ТЭ10 (а и б)

Через замыкающий блок-контакт БМ включится сигнальная лампа «Дизель II секции» на второй секции тепловоза. После пуска дизеля, когда давление масла в системе поднимается до заданного значения, замкнется замыкающий блок-контакт реле давления масла РДМ1 и включит реле РУ9, которое своим размыкающим блок-контактом выключит реле РУ6 и разомкнет цепь пуска. Если через определенное время после включения Д1 давление масла не достигнет заданного значения, то реле времени РВ2 своим размыкающим блок-контактом также выключит реле РУ6 и прекратит пуск, чтобы избежать длительного разряда батареи. Замыкающий блок-контакт реле РУ9 обеспечивает питание катушки БМ, минуя разомкнувшийся блок-контакт Д1.

Управление регулятором частоты вращения дизеля. Частота вращения коленчатого вала дизеля на каждой позиции контроллера машиниста поддерживается постоянной при помощи регулятора. Для связи с контроллером в регуляторе имеются электромагниты МР1—МР4 или электропневматические клапаны (на тепловозах ТЭЗ и др.). Катушки магнитов МР1—МР4 соединены непосредственно с контактами контроллера, переключающимися в последовательности, показанной на развертке контроллера. Каждой позиции соответствует определенная комбинация включенных катушек магнитов и, следовательно, определенная частота вращения коленчатого вала дизеля.

Трогание с места и движение тепловоза. Движение тепловоза под нагрузкой возможно только на 1-й и выше позициях контроллера. Поэтому питание катушек всех аппаратов, связанных с силовыми цепями, осуществляется через два контакта контроллера, последовательно соединенных и замкнутых на всех позициях, кроме нулевой. Для трогания тепловоза с места машинист должен включить автомат «Управление тепловозом» и установить реверсивную рукоятку контроллера в положение, соответствующее заданному направлению движения (по схеме «Вперед»), а главную на 1-ю позицию.

После этого включится катушка В (или Н) электропневматического клапана реверсора и его силовые контакты подключат обмотки возбуждения (К1—КК1) - (Кб—К Кб) тяговых двигателей к силовой цепи с требуемой для выбранного направления движения полярностью.

После включения силовых контактов замыкается блок-контакт реверсора и включаются электропневматические клапаны силовых контакторов П1—П6, Силовые контакты контакторов П1—П6 подключают тяговые электродвигатели 1—6 к тяговому генератору Г, а замыкающие блок-контакты П1—П6 замыкают цепи контакторов KB и ВВ возбуждения тягового генератора и возбудителя, обеспечивая возбуждение тягового генератора, появление напряжения на его якоре и тока в цепи тяговых двигателей (работа системы возбуждения на тепловозах ТЭ10 рассмотрена выше). Размыкающие блок-контакты Д1 и Д2 в этой цепи исключают возможность включения силовой цепи до окончания пуска дизеля; размыкающий блок-контакт РУ8 обеспечивает возможность включения контакторов KB и ВВ только на 1-й позиции КМ, так как со 2-й позиции реле РУ8 включается. После трогания с места машинист устанавливает требуемый режим движения, задавая главной рукояткой контроллера ту или иную частоту вращения коленчатого вала дизеля, а значит, и мощность тепловоза. На нулевой позиции силовая установка тепловоза работает на холостом ходу (режим выбега).

Если по условиям движения включается реле перехода РП1 (РП2), то его замыкающий блок-контакт замыкает цепь катушки электропневматического клапана группового контактора ВШ1 (ВШ2), силовые контакты которого включают параллельно обмоткам возбуждения тяговых двигателей шунтирующие резисторы СШ1—СШ2. Таким образом обеспечивается режим ослабленного возбуждения. При изменении условий движения реле РП1 (РП2) выключаются и отключают контакторы ВШ1 (ВШ2). Замыкающий блок-контакт ВШ1 в цепи катушки напряжения реле РП2 обеспечивает правильную последовательность включения реле переходов, размыкающий блок-контакт ВШ1 (ВШ2) подготавливает реле РП1 (РП2) к выключению, вводя в цепь катушек напряжения добавочные сопротивления.

Защита при боксовании. При боксовании какой-либо колесной пары тепловоза частота вращения якоря связанного с ней тягового двигателя может превысить допустимую. Для прекращения боксования необходимо уменьшить вращающий момент тягового двигателя. На тепловозах для этого уменьшают возбуждение, а следовательно, и мощность тягового генератора. При этом уменьшается вращающий момент и небоксующих тяговых двигателей, а значит, и сила тяги всего тепловоза, что является недостатком такого способа.

Для обнаружения и прекращения боксования установлены реле боксования РБ1—РБЗ, катушки которых включены в диагонали мостов, образованных якорями и обмотками главных и добавочных полюсов соответствующих пар тяговых двигателей. При отсутствии боксования токи тяговых двигателей равны (мост в равновесии) и ток в катушке реле боксования РБ равен нулю. При возникновении боксования ток в цепи тягового двигателя боксующей колесной пары резко уменьшается, равновесие моста нарушается и в катушке РБ, включенной в диагональ моста, появляется ток. Реле включается и своим размыкающим блок-контактом выключает контактор В В, снижая возбуждение тягового генератора, а замыкающий блок-контакт реле включает звуковой сигнал боксования СБ на обеих секциях. Одновременно замыкающий блок-контакт ВВ включает сигнальную лампу «Сброс нагрузки» на обеих секциях. После прекращения боксования ток в катушке РБ исчезает, реле выключается и восстанавливается нормальный режим работы.

Недостатком этой системы защиты является ее малая чувствительность при ослабленном возбуждении тяговых электродвигателей. В реальных условиях из-за расхождения характеристик тяговых двигателей, разных диаметров бандажей колесных пар и отклонений в сопротивлениях ослабления возбуждения токи в параллельных тяговых двигателях не равны, особенно при работе на ослабленном возбуждении (разница токов до 20 %). Не равны и сопротивления обмоток возбуждения тяговых двигателей. Поэтому в катушке реле РБ даже при отсутствии боксования возможен ток. Реле регулируют так, чтобы в этом случае (ложное боксование) оно не срабатывало. Но при малой разнице токов, а это также возможно, реле не сработает, пока не разовьется значительное боксование и ток в катушке реле не достигнет заданного значения. Кроме того, при одновременном боксовании двух колесных пар реле может вообще не сработать. Поэтому на современных тепловозах находят применение системы, основанные на непосредственном измерении и сравнении скоростей и ускорений колесных пар.

Процессы боксования на тепловозах осложняются еще и тем, что из-за уменьшения тока якоря тяговых двигателей боксующих колесных пар уменьшается и ток тягового генератора. В результате по внешней характеристике генератора увеличивается напряжение, подводимое к тяговым двигателям, а это способствует развитию боксования. Поэтому на части тепловозов 2ТЭ10Л и ТЭП60 и на тепловозах 2ТЭ10В и 2ТЭ116 применена так называемая, система жестких динамических характеристик (ЖДХ).

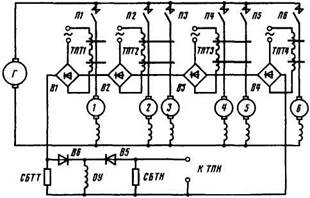

Трансформаторы постоянного тока ТПТ1—ТПТ4 (рис. 10.2) измеряют токи, протекающие в тяговых двигателях 1 и 6 и группах двигателей 2—3 и 4—5. Токи рабочих обмоток ТПТ выпрямляются мостами В1—В4, соединенными между собой последовательно. Поэтому на выход схемы (в балластный резистор СБТТ селективного узла) поступает наибольший из токов ТПТ. При боксовании одного из двигателей уменьшается ток в цепи его якоря, но в селективный узел продолжает поступать сигнал от ТПТ, установленного в другой группе, где боксование в данный момент отсутствует. В результате напряжение тягового генератора остается постоянным, хотя ток якоря его уменьшается. В этом заключается отличие от схемы, где трансформатор ТПТ измеряет полный ток якоря тягового генератора, и, следовательно, при любом уменьшении тока генератора, вызванном боксованием, происходит увеличение напряжения генератора по селективной характеристике.

Однако система динамических жестких характеристик эффективна лишь при кратковременных боксованиях, когда регулятор мощности дизеля не успевает привести в соответствие мощность дизеля и тягового генератора. Действительно, если напряжение тягового генератора остается постоянным при уменьшении тока якоря, то это означает уменьшение мощности генератора. Объединенный регулятор частоты вращения и мощности дизеля через индуктивный датчик должен увеличивать напряжение, т. е. и мощность генератора, так, чтобы восстановить равенство.

Однако из-за большой инерционности регулятора мощности этот процесс происходит медленно, и при кратковременном боксовании напряжение тягового генератора не успевает увеличиваться. Поэтому такая система и называется системой динамических жестких характеристик.

Очевидно, что при одновременном боксовании всех колесных пар описанная схема не имеет существенных отличий от схемы на рис. 10.1.

Рис. 10.2. Схема включения трансформаторов постоянного тока при жестких динамических характеристиках

Защита при заземлении силовой цепи. Первое замыкание силовой цепи на корпус не нарушает работу тепловоза. Однако при этом потенциалы некоторых точек относительно земли могут оказаться выше допустимых, а второе замыкание на землю может вызвать тяжелые повреждения оборудования. Поэтому на тепловозах предусмотрено заземление силовой цепи через катушку реле заземления РЗ. При включении реле заземления его размыкающий блок-контакт выключает контакторы ВВ и KB , полностью снимая напряжение с тягового генератора. Замыкающий блок-контакт реле заземления включает сигнальные лампы на обеих секциях.

Отключение тягового двигателя. При аварии одного из тяговых двигателей его можно отключить тумблерами ОМ1—ОМ6. При этом один контакт тумблера размыкает цепь катушки электропневматического клапана соответствующего силового контактора, а второй шунтирует замыкающий блок-контакт этого контактора, обеспечивая включение контактора КВ. Третий контакт тумблера вводит резистор в цепь задающей обмотки амплистата, что приводит к уменьшению мощности тягового генератора.

Размыкающий и замыкающий блок-контакты силового контактора в цепи катушки контактора ВВ и сигнала боксования СБ обеспечивают в этом случае нормальную работу РБ в цепях включенных двигателей.

Защита дизеля. На тепловозе предусмотрены следующие защиты дизеля:

по давлению масла - при снижении давления ниже заданного реле РДМ1 выключает катушку блокировочного магнита БМ и останавливает дизель;

по давлению масла - если на 12 - 15-й позициях контроллера давление станет ниже заданного, то реле РДМ2 выключит контактор KB и снимет нагрузку с дизеля (до 12-й позиции блок-контакт реле РДМ2 шунтирован блок-контактом РУ4);

по температуре воды и масла - если температура воды или масла превысит заданное значение, то реле ТРВ или ТРМ выключит контактор KB и снимет нагрузку с дизеля;

по давлению газов в картере - при появлении давления замкнутся блок-контакты дифференциального манометра К ДМ и включат реле РУ7, размыкающий блок-контакт которого выключит реле РУЗ и остановит дизель.

Замыкающий блок-контакт реле давления воздуха РДВ исключает возможность включения нагрузки и движения тепловоза до тех пор, пока давление воздуха в главных резервуарах не достигнет заданного значения.

10.3. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ТЕПЛОВОЗА 2ТЭ116

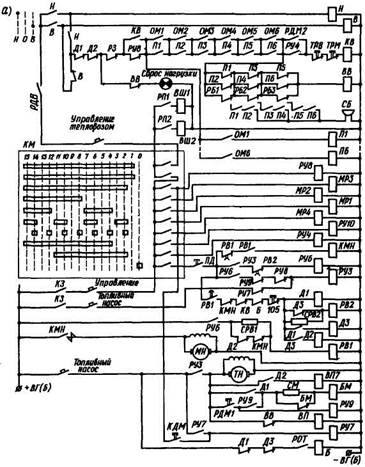

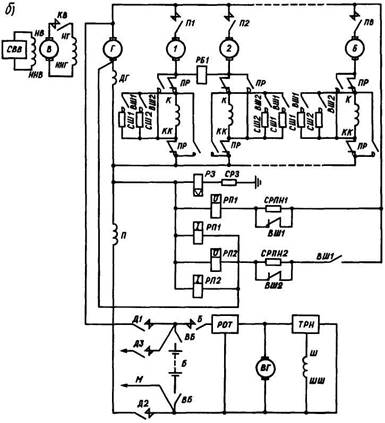

Пуск дизеля. На тепловозах 2ТЭ116 для облегчения условий работы аккумуляторные батареи обеих секций на период пуска соединяют между собой параллельно. Для этого минусовые выводы батарей соединяют между собой постоянно через разъем РПВ (рис. 10.3, 10.4.), а плюсовые соединяются контактором Д1 на период пуска.

Для пуска дизеля необходимо: включить рубильники ВБ аккумуляторных батарей АБ обеих секций для подачи питания к цепям управления; включить автоматы «Управление», «Дизель», «Топливный насос» и тумблер «Топливный насос»; установить на место блокировочную рукоятку БУ крана машиниста; установить реверсивную рукоятку контроллера в положение «Вперед» (В) или «Назад» (Я); установить главную рукоятку контроллера на нулевую позицию и нажать кнопку «Пуск дизеля». Все дальнейшие операции происходят автоматически под контролем блока пуска дизеля БПД.

После включения тумблера «Топливный насос» через размыкающий блок-контакт реле РУЗ включается катушка контактора КТН. Контактор включает электродвигатель ТН топливоподкачивающего насоса. После включения кнопки «Пуск дизеля» от контакта контроллера, замкнутого только на нулевой позиции, через размыкающий блок-контакт РУ9 и размыкающий контакт с выдержкой времени при размыкании БПД включается катушка контактора КМН. Контактор включает электродвигатель МН маслопрокачивающего насоса. Замыкающий блок-контакт КМН через замыкающий блок-контакт КТН и размыкающий блок-контакт РУ4 обеспечивает питание катушки КМН, минуя кнопку «Пуск дизеля», которую теперь можно выключить. Замыкающий блок-контакт КМН включает блокировочный электромагнит МР6 регулятора дизеля. Одновременно подается питание в блок пуска дизеля БПД, начинающего отсчет времени. После установленного времени работы маслопрокачивающего насоса включается замыкающий блок-контакт с выдержкой времени при замыкании БПД в цепи катушки контактора Д1. Контактор соединяет между собой плюсовые выводы батарей обеих секций. Замыкающий блок-контакт Д1 через замыкающий блок-контакт БПД и размыкающие блок-контакты валоповоротного устройства 105, исключающий возможность пуска дизеля при опущенном червяке этого устройства, и контактора Д2 включает катушку контактора Д2.

Одновременно включается электропневматический вентиль ВП7 ускорителя пуска.

Силовой контакт Д2 через обмотку последовательного возбуждения С1—С2 подключает стартер-генератор СГ к аккумуляторной батарее АБ.

Стартер-генератор раскручивает коленчатый вал дизеля. Если за установленное время частота вращения коленчатого вала не достигнет заданного значения, то размыкающий блок-контакт БПД выключит катушку КМН, замыкающий блок-контакт которого выключит питание БПД, т. е. и контакторы Д1 и Д2, прекратив пуск. Если же пуск проходит нормально, то после появления давления масла замыкается блок-контакт реле РДМ4 и плюс источника питания подводится к катушкам реле РУ9 и РУН). При достижении заданной частоты вращения коленчатого вала блок БПД подключает катушки РУ9 и РУН) к минусу источника питания и реле включаются.

Реле РУ9 замыкающим контактом обеспечивает питание катушки электромагнита МР6 регулятора дизеля, минуя блок-контакт КМН; размыкающим контактом через БПД выключает катушки контакторов Д1 и Д2, отключая стартер-генератор от батареи; замыкающим контактом подготавливает цепь включения катушки контактора КРН через БПД и замыкающие блок-контакты Д1 и Д2; замыкающий контакт через замыкающие блок-контакты РУ8 и РУ5 включает электропневматический вентиль ВТН отключения ряда топливных насосов на холостом ходу дизеля.

После выключения контакторов Д1 и Д2 включается катушка контактора КРН, силовые контакты которого подключают обмотку независимого возбуждения HI—Н2 стартер-генератора С Г к регулятору напряжения РН. Регулятор поддерживает напряжение СГ постоянным, независимо от частоты вращения якоря и нагрузки. С этого момента все вспомогательные цепи питаются от стартер-генератора, а батарея переводится в режим заряда через диод заряда батареи ДЗБ и ограничивающий резистор СЗБ.

|

|

Рис. 10.3. Цепи управления тепловоза 2ТЭ116

Рис. 10.4. Силовые цепи тепловоза 2ТЭ116

На этом пуск дизеля заканчивается. Если через заданное время давление масла или частота вращения коленчатого вала не достигнут установленных значений (не включится блок-контакт РДМ4 или тиристор БПД в цепи катушек РУ9 и РУ10), то размыкающий блок-контакт БПД с выдержкой времени выключит катушку КМН, прекратив пуск во избежание чрезмерного разряда батареи или перегрева стартер-генератора.

Управление электродвигателем привода компрессора. При снижении давления воздуха в главных резервуарах ниже установленного уровня замыкается блок-контакт реле давления воздуха РДК и соединяет блок пуска компрессора БПК с минусом цепей управления (тумблер ТРК нормально включен). Блок БПК дает разрешение на включение катушки контактора КУДК через замыкающие блок-контакты КРН и БПК. Контактор КУДК силовым контактом подключает обмотку Ш1—Ш2 параллельного возбуждения двигателя К привода компрессора; включает разгрузочный электропневматический вентиль ВР, обеспечивающий пуск компрессора без противодавления; подает питание в БПК.

Блок пуска компрессора подает сигнал в регулятор напряжения ТРИ и после снижения напряжения стартер-генератора до заданного уровня включает катушку контактора КДК, силовой контакт которого подключает двигатель К к стартер-генератору, а блок-контакт соединяет катушку КУДК с минусом, минуя БПК- После этого сигнал, поступающий от БПК на РН начинает уменьшаться, а напряжение стартер-генератора возрастает до номинального значения. Так как напряжение, приложенное к катушке ВР разгрузочного вентиля, уменьшается до нуля, то вентиль выключается и компрессор начинает нагнетать воздух в главные резервуары. При достижении заданного давления блок-контакт РДК разомкнётся и выключит ВПК и двигатель компрессора.

Управление регулятором частоты вращения коленчатого вала дизеля. Частота вращения коленчатого вала дизеля на каждой позиции контроллера машиниста поддерживается постоянной с помощью регулятора частоты вращения. Для связи с контроллером в регуляторе имеются электромагниты МР1—МР4, Катушки магнитов МР1—МР4 соединены непосредственно с контактами контроллера, переключающимися в последовательности, показанной на развертке контроллера. Каждой позиции соответствует определенная комбинация включенных катушек магнитов и, следовательно, определенная частота вращения коленчатого вала дизеля.

Трогание с места и движение тепловоза. Движение тепловоза под нагрузкой возможно только на 1-й и выше позициях контроллера. Поэтому питание катушек всех аппаратов, связанных с силовыми цепями, осуществляется через два контакта контроллера, замкнутые на всех позициях, кроме нулевой. Для трогания тепловоза с места машинист должен включить автомат «Управление возбуждением», тумблеры ОТ1 и ОТ2 отключения тяговых электродвигателей передней и задней тележек, тумблеры OM 1—ОМ6 отключения отдельных тяговых электродвигателей, автоматы AT 1, AT 2 и АВУ электродвигателей вентиляторов охлаждения тяговых двигателей передней и задней тележек и выпрямительной установки (эта группа аппаратов нормально всегда включена), тумблер «Управление тепловозом» (УТ) и установить реверсивную рукоятку контроллера в положение, соответствующее заданному направлению движения (по схеме «Вперед»), а главную - на 1-ю позицию. После этого через размыкающий блок-контакт РУ1 включится катушка электропневматического клапана реверсора «Вперед» (В) и его силовые контакты ПР подключат обмотки возбуждения (К1—КК1) - (Кб—КК6) тяговых двигателей к силовой цепи с требуемой для выбранного направления движения полярностью. После этого замыкается блок-контакт В реверсора и через замыкающие блок-контакты автоматов АВУ, 1АТ и 2АТ, размыкающие блок-контакты реле РУ2 и РУ8 и блок-контакт реле РДВ давления воздуха в питательной магистрали включается катушка реле времени РВЗ. Своим замыкающим блок-контактом с выдержкой времени при размыкании реле РВЗ через автомат «Управление возбуждением», тумблеры ОТ1 и ОТ2 отключения тяговых электродвигателей включает катушки П1—П6 электропневматических вентилей контакторов П1 - П6, которые своими силовыми контактами подключают якори тяговых электродвигателей 1—6 к выпрямительной установке ВУ, а замыкающими блок-контактами П1—П6 обеспечивают питание катушки реле РУ5 (контакты тумблеров ОМ1 - ОМ6 выключены).

Замыкающий блок-контакт РУ5 через размыкающие блок-контакты реле заземления РЗ, реле РМ2 защиты выпрямительной установки, блокировок дверей высоковольтных камер БД и выпрямительной установки БВУ и замыкающий блок-контакт КРН включает катушки контакторов возбуждения возбудителя ВВ и возбуждения тягового генератора КВ. Контактор ВВ через резистор СВВ включает возбуждение синхронного возбудителя СВ, на выводах которого появляется переменное напряжение, а контактор KB соединяет обмотку возбуждения И1—И2 тягового генератора Г с управляемым выпрямителем УВВ. Блок-контакт KB через ограничивающий резистор СД2 и стабилитрон Cm 1 включает питание блока управления выпрямителем БУВ. Тиристоры управляемого выпрямителя открываются, и по обмотке возбуждения генератора протекает ток. На выходе тягового генератора появляется переменное напряжение, которое выпрямляется выпрямителем ВУ и через контакты П1—П6 подводится к тяговым электродвигателям 1—6. В результате тепловоз трогается с места.

После трогания с места машинист устанавливает требуемый режим движения, задавая главной рукояткой контроллера ту или иную частоту вращения коленчатого вала дизеля, а значит, и мощность тепловоза.

При переводе главной рукоятки контроллера на нулевую позицию отключаются контакторы ВВ и KB , через 2—3 с размыкается блок-контакт РВЗ и выключаются контакторы П1—П6 (холостой ход). Тем самым уменьшается подгар силовых контактов этих контакторов, так как за 2—3 с напряжение тягового генератора успевает уменьшиться практически до нуля и разрыв цепи тяговых двигателей осуществляется без тока.

На тепловозах 2ТЭ116 вентиляторы охлаждения тяговых двигателей, выпрямительной установки и вентиляторы холодильника дизеля приводятся асинхронными трехфазными электродвигателями, получающими питание от силовых обмоток тягового генератора. Для обеспечения работы электродвигателей возбуждение генератора должно осуществляться даже при движении без тяги. Поэтому в схеме предусмотрен размыкающий блок-контакт РВЗ.

После выключения реле этот контакт замыкается и через размыкающие блок-контакты П1—П6 , РУ5, РЗ, РМ2, БД, БВУ и контакт КРН вновь включает контакторы ВВ и KB , обеспечивая возбуждение тягового генератора.

Если по условиям движения включается реле перехода РП1 (РП2), то его замыкающий блок-контакт замыкает цепь катушки электропневматического клапана группового контактора ВШ1 (ВШ2), силовые контакты которого включают параллельно обмоткам возбуждения тяговых двигателей шунтирующие резисторы СШ. Таким образом обеспечивается режим ослабленного возбуждения.

При изменении условий движения реле РП1 (РП2) выключаются и отключаются контакторы ВШ1 (ВШ2). Замыкающий блок-контакт ВШ1 в цепи катушки напряжения реле РП2 обеспечивает правильную последовательность включения реле переходов, а размыкающие блок-контакты ВШ1 (ВШ2) подготавливают реле РП1 (РП2) к выключению, вводя в цепь катушек напряжения добавочные сопротивления.

В отличие от других тепловозов на тепловозах 2ТЭ116 токовые катушки реле переходов включены в цепь максимального из токов трансформаторов ТПТ1—ТПТ4.

Защита электрооборудования и дизеля. На тепловозах 2ТЭ116 применяется система динамических жест ких характеристик тягового генератора, аналогичная тепловозу 2ТЭ10Л. Для обнаружения и прекращения боксования установлены реле РБ1 и РБ2, катушки которых включены на выход блока диодов БДС. Резисторы СРБ1 и СРБ2 выбраны так, что при работе тепловоза с полным возбуждением тяговых электродвигателей вначале срабатывает РБ1, блок-контакт которого включает катушку реле РУ17. Это реле своими блок-контактами:

включает электромагнит МР5, обеспечивающий перемещение индуктивного датчика ИД в положение, при котором уменьшается мощность тягового генератора;

включает резистор ССУ2 в канале ограничения напряжения, обеспечивая тем самым снижение уставки по напряжению тягового генератора; включает реле времени РВ2, которое своими блок-контактами исключает возможность включения контакторов ослабления возбуждения ВШ1 и ВШ2.

Если боксование не прекращается, то включается РБ2, которое своими блок-контактами включает реле времени РВ4, блок-контакт которого вводит резистор ССБ2 в канал регулирования мощности, обеспечивая дальнейшее снижение мощности генератора; включает реле РУН, которое своим блок-контактом вводит еще один резистор ССБ1 в канал регулирования напряжения.

При прекращении боксования часть мощности тягового генератора восстанавливается сразу после выключения РБ2, а часть - после выключения блок-контакта РВ4 с выдержкой при размыкании. Тем самым снижается вероятность повторного боксования при резком восстановлении мощности тягового генератора. При работе с ослабленным возбуждением тяговых двигателей чувствительность реле РБ2 увеличивается, так как блок-контакт РУ16, катушка которого включена параллельно катушке ВШ1, закорачивает резистор СРБ2 в цепи катушки РБ2.