Урок по теме «Алфавит».

Учитель проводит работу по «ленте букв» (с. 205). Дети повторяют гласные и согласные, объясняют, почему они расположены по-особому (гласные буквы обозначают твердость или мягкость согласных в слиянии; согласные могут обозначать звуки, парные по глухости-звонкости), вспоминают названия согласных букв и то, что одна и та же буква может служить значком как для твердых, так и для мягких согласных.

Учитель объявляет, что изучение букв закончено: дети узнали все русские буквы. Внимание детей привлекается к стихотворению «Господин учитель Жук» на с. 202. Предлагается детям назвать буквы, которые выделены в стихотворении, и установить, как они связаны с отдельными словами, о которых упоминается в стихах,

Учащиеся, перелистывая страницы учебника, устанавливают, что буквы изучались ими в иной последовательности. На «ленте букв» порядок расположения букв также иной. Сообщается, что порядок расположения от А до Я является общепринятым и называется алфавитом.

Учитель пишет на доске слово ал фа ви т и предлагает посчитать, сколько букв в русском алфавите (33). Каждая буква имеет свое значение и место в нем.

Учащиеся читают вторую часть стихотворения Льдова (с. 203).

По предметным рисункам на с. 200 уточняется значение двух слов ключ. Желательно на доске написать стихи С. Маршака «Алфавит».

| Ты эти буквы заучи. Их три десятка с лишком, А для тебя они — ключи Ко всем хорошим книжкам. В дорогу взять не позабудь Ключей волшебных связку. В любой рассказ найдешь ты путь, Войдешь в любую сказку. Прочтешь ты книги о зверях, Растеньях и машинах. Ты побываешь на морях И на седых вершинах. Тебе чудесные края Откроет путь от «А» до «Я». (С. Маршак.) |

Учитель задает учащимся вопрос: почему буквы названы «ключами» ко всем хорошим книжкам?

В конце урока учащиеся делают вывод, что ими выучены все буквы, которые есть в русском алфавите.

Урок по теме «Алфавит».

Перечитывается стихотворение В. Берестова «Читалочка» (с. 207).

Рассматриваются обложки книг. Ученики находят среди них сказки.

Дети читают вторую часть стихотворения Маршака, написанного на доске. Совместно с учителем проводят разбор его содержания.

Дети рассматривают алфавит на с. 22—23 и читают все буквы.

Снова подряд называют все буквы от А до Я (верхнюю строку). Вспоминают общее название — алфавит.

Внеклассное чтение.

Последующие произведения на с. 213—239 учитель читает и разбирает по своему усмотрению.

1 Представление о звуковом составе слияния [й’э], а в последующем других слияний, обозначаемых йотированными гласными, дается только в порядке ознакомления.

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ

ВВЕДЕНИЕ

В методических рекомендациях к рабочим тетрадям по письму (№ 1, 2, 3, 4) раскрывается система обучения, которая наиболее учитывает возрастные особенности первоклассников, направлена на то, чтобы научить ученика писать, уметь выражать свои мысли письменно, то есть уметь общаться. При этом письмо должно стать потребностью самого ребенка, стимулировать в нем желание не только писать, но и сочинять скороговорки, стихотворения, совершенствовать собственную речь.

В основе данной системы лежит предваряющее ориентировочное действие (работа практического характера перед письмом или вспомогательная работа при письме: модульная сетка, конструирование с помощью гибких материалов, элементов букв, самих букв и т. д.).

Такой подход облегчает усвоение навыков техники письма, позволяет уже в начале обучения письму развивать орфографическую зоркость, слуховое восприятие речи (дети пишут слоги и слова, проговаривая их вслух, ставя вместо букв точки).

Обучение письму делится на два периода: подготовительный и основной. Подготовительный период готовит детей к письму, и ему посвящена вся тетрадь № 1. Основной период начинается с написания гласных букв, и ему отводятся тетради № 2, 3, 4. Распределение на уроки содержания тетрадей делает учитель в зависимости от индивидуальных особенностей детей. Поэтому методические рекомендации даны по темам и этапам обучения.

Особое место в системе обучения письму отводится методике подготовительного периода, которая является инвариантной по отношению к любым способам письма: прямому, отрывному, безотрывному. Она учитывает психофизиологические особенности детей данного возраста: несовершенство зрительного и двигательного анализаторов, незаконченность окостенения запястий и фаланг пальцев, слабое развитие мелких червеобразных мышц руки, несовершенство регуляции движений. Поэтому учебные задания подготовительного периода способствуют развитию координации движений, пространственных отношений, глазомера, укреплению мышц руки, усвоению гигиенических правил письма.

Подготовительный период состоит из трех этапов: адаптационный (с. 6—12), рабочая строка (с. 13—22), элементы букв (с. 23—32).

На первом этапе первоклассники знакомятся с гигиеническими правилами письма. Каждое гигиеническое правило следует изучать отдельно в таком порядке: посадка; положение листа, рук, ручки; движение руки по строке. Методика работы с каждым правилом сводится к следующему: сначала учитель показывает одно из гигиенических правил письма, например посадку при письме. Дети обстоятельно анализируют положение всего корпуса при письме. Затем несколько учеников поочередно демонстрируют правильную посадку, остальные самостоятельно пробуют принять правильное положение корпуса, анализируют ошибки, допущенные при этом.

Знакомство с гигиеническими правилами письма и закрепление их идет на доступном для детей материале. Это упражнение в штриховке фигур. Дети производят движения рукой, необходимые для развития всего двигательного аппарата руки. Ребенок не чувствует усталости, хотя рука совершает те же мускульные сокращения, что и при письме, но делает это свободно, поэтому и гигиенические правила письма усваиваются легче. Штриховка выполняется в направлении написания букв хорошо заточенными карандашами или цветными ручками. Уже первые задания знакомят учащихся с контуром предмета. Прежде чем начать штриховку, дети обводят, «обследуют» контур предмета карандашом или ручкой, которые держат как при письме, а не при рисовании.

На этом этапе особое внимание необходимо обратить на детей, пишущих левой рукой. В первую очередь их следует познакомить с гигиеническими правилами письма. (Подробно этот вопрос раскрывается в работе.)

На уроках подготовительного периода первого этапа уместны вопросы, которые будут направлены на ориентацию детей в местонахождении предмета на странице: где расположен предмет? (Вверху, внизу, в середине страницы.) От какого предмета слева (справа) расположен другой предмет?

На втором этапе подготовительного периода дети знакомятся с рабочей строкой и учатся писать в ней. На этом этапе даны упражнения для укрепления мышц руки, становления навыков письма. Они служат для дополнительной и индивидуальной работы.

Третий этап подготовительного периода ставит своей целью научить детей писать основные элементы букв, находить их в буквах (с. 3—5), знакомить с названием элементов букв и т. д.

У первоклассников еще слабо развита рука, координация движений, это затрудняет точное воспроизведение образцов, данных в тетради. Для укрепления и развития руки, координации движений рекомендуются следующие упражнения: застегивание и расстегивание пуговиц, завязывание и развязывание лент, перекладывание мелких игрушек тремя пальцами, которые держат ручку при письме, всасывание пипеткой воды, плетение из ниток. Этой же цели служит и гимнастика для пальцев, которая не только укрепляет руку, но и снимает напряжение.

Основной период делится на начальный этап и этап письма слов и предложений.

В основной период, который начинается с письма гласных букв (с буквы а), вводятся упражнения на узнавание изученных букв в уже написанных словах, обведение по контуру неизвестных еще букв, запись слов и предложений, где вместо незнакомых букв ставятся точки. Каждая страничка обыгрывается (слово рассыпалось на слоги; в руки попала записка с обрывками фраз и т. д.). Можно предложить детям графические диктанты, например, учитель просит написать короткую палочку с закруглением внизу (  ), рядом — овал (

), рядом — овал (  ), а затем букву, которая состоит из этих элементов (

), а затем букву, которая состоит из этих элементов (  ), или написать все буквы с элементом «с» и т. д.

), или написать все буквы с элементом «с» и т. д.

Обязательным этапом основного периода является работа с кассой букв и слогов, которая строится с учетом особенностей мышления ребенка и способствует развитию орфографической зоркости. Для развития собственной речи служат задания по составлению сказок, загадок, стихотворений, чистоговорок, скороговорок.

В основной период постоянно идет работа над словом, которая помогает избежать часто встречающиеся ошибки (пропуск букв, искажение слов). Детям предлагаются следующие задания:

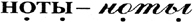

поставить в написанном слове под гласными точки, списать слово, проделать то же самое с уже написанным словом:

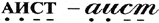

поставить в написанном слове под гласными точки, подчеркнуть согласные; списать, проделать ту же работу:

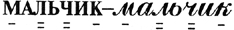

в слове подчеркнуть буквы, обозначающие твердый согласный звук, одной чертой, мягкий согласный — двумя чертами:

Работа в тетради должна занимать не более 7—10 минут, потом необходимы смена деятельности или упражнения для снятия мышечного напряжения руки.

Учитель постоянно контролирует работу, которая выполняется детьми в тетрадях, исправляет недочеты красным цветом и показывает ученикам, как надо выполнить работу правильно. Исправление недочетов начинается с первого дня обучения письму. Учитель должен доброжелательно указывать на ошибки, внимательно следить за их исправлением, избегать нотаций, не торопить ребенка. Исправление ранее допущенных ошибок детьми происходит в начале урока (организационный момент).

ТЕТРАДЬ № 1