Алгоритм действий при менингококковой инфекции осложненной ИТШ.

1. Оксигенотерапия.

2. Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей

(интубация, перевод на ИВЛ).

3. Обеспечение сосудистого доступа (катетеризация).

4. Мониторинг основных показателей (контроль АД, пульса,

5. ЧД, ЧСС, сознания, почасового диуреза).

6. Литическая смесь, в/м: 50% раствор анальгина в дозе 0,2мл/10 кг + 2% раствор папаверина (ношпы) в дозе 0,3

7. мл/год жизни, 0,25% раствор новокаина – 1мл.

8. Начало инфузионной терапии: в/в болюсное введение 0,9% раствора натрия хлорида, раствора Рингера – Локка, из расчета 20,0 мл/кг, при отсутствии эффекта после окончания инфузии – введение растворов в дозе 40-60мл/кг.

9. Вазопрессорная терапия: 0,5% раствор дофамина (допамин, допмин) в 5% растворе глюкозы, введение начинают с дозы 5-7 мкг/кг в минуту.

10. При судорожном синдроме: в 20 мл 5% раствора глюкозы 0,5% раствор сибазона (диазепам, реланиум, седуксен) из расчета 0,2 мл/год жизни в/в медленно.

11. Стартовый антибиотик – левомицетина сукцинат натрия в дозе 25мг/кг (суточная доза 80-100 мг/кг, но не более 2 г/сутки) вводится в случае предстоящей длительной транспортировки и налаженной противошоковой терапии. При быстрой (до 1 часа) госпитализации от проведения антибиотикотерапии воздержаться.

12. Госпитализация в стационар в сопровождении медицинского персонала.

2.2. Анализ клинических случаев менингококковой инфекции у детей

МИ представлена разнообразными клиническими формами – от локализованных (назофарингита и менингококконосительства) до генерализованных, среди которых молниеносные, крайне тяжелые, чаще приводящие к летальному исходу за несколько часов вследствие СШ.

Диагностировать менингококковый назофарингит (а он составляет до 20% всех форм МИ) на основании клинической картины, без указания на соответствующий эпиданамнез, затруднительно. Наиболее типичные симптомы: заложенность носа, першение в горле, гиперемия и отечность задней стенки глотки с гипертрофией лимфоидных образований на ней, отечность боковых валиков и слизь в небольшом количестве, без выраженных катаральных явлений – т. н. сухая ОРИ. [13]

Среди генерализованных форм выделяют:

– менингококцемию (может протекать в легкой, среднетяжелой, тяжелой и молниеносной формах в виде менингококкового сепсиса);

– менингококковый менингит;

– менингоэнцефалит и смешанные формы (менингококцемия +

Сверхострый менингококковый сепсис развивается из-за массовой бактериемии и эндотоксинемии. Возникает гипокоагуляция, в результате которой происходят массивные кровоизлияния в кожу и слизистые, ткани разных органов. СШ при МИ имеет одновременно признаки гиповолемического (недостаток объема крови), распределительного (нарушение сосудистого тонуса) и кардиогенного (недостаточность сердечного выброса) шока. Существует стадийность его развития.

Для инвазивных форм менингококковой инфекции характерно острое, внезапное начало заболевания с повышением температуры от 38,5 °С до 40,5 °С, но чаще –39–40 °С. Происходит ночью или вечером на фоне назофарингита либо у практически здорового ребенка. При этом родители четко указывают время начала заболевания. При осмотре таких детей в первые часы болезни врачи не находят очагов инфекции; дежурный диагноз - «ОРИ» с гипертермическим, интоксикационным и другими синдромами.

Клинический случай №1

Ребенок (4,5 месяца) заболел остро 18 января в 2 часа ночи: температура тела повысилась до 39,2 °С, стал вялым. В 5:40 температура поднялась до 39,9 °С, была вызвана бригада скорой помощи. Введена «литическая смесь», состояние расценено как среднетяжелое. ЧД 52, в легких пуэрильное дыхание, хрипов нет; ЧСС 152; зев - легкая гиперемия; большой родничок не выбухает.

Клинический диагноз: ОРВИ с гипертермическим синдромом. Предложена госпитализация, от которой родители отказались, т. к. температура снизилась до 37,8 °С.

Повторный вызов скорой помощи - в 12:00, бригада прибыла в 12:24. Ребенка в связи с крайне тяжелым состоянием, быстро нарастающей геморрагической сыпью локализованной на бедрах, доставили в городскую детскую инфекционную клиническую больницу.

Общий анализ крови: эритроциты 2,87х1012/л, гемоглобин 90 г/л, тромбоциты 83х109/л, лейкоциты 4,0х109/л, палочкоядерные нейтрофилы 1%, сегментоядерные нейтрофилы 6%, лимфоциты 91%, моноциты 2%, СОЭ 6 мм/ч. Т. е. выявлено тотальное угнетение костно-мозгового кроветворения и признаки ДВС.

Биохимический анализ крови: увеличение уровня СРБ до 24 мг/мл, снижение ƴ-фракции глобулинов до 9,12%. В коагулограмме – ДВС III. КОС -декомпенсированный метаболический ацидоз.

Общий анализ мочи - показатели, характерные для «токсической» почки.

Ребенку проведена противошоковая терапия: внутривенное (внутрикостное) введение 0,9% р-ра NaCl 20 мл/кг за 5-10 минут. При отсутствии эффекта - повтор болюса до суммарной дозы 60 мл/кг за 15 минут. Продолжить инфузию кристаллоидов со скоростью 5-10 мл/кг/час. Гидрокортизон (Солукортеф) – 20-50 мг/кг Преднизолон – 5-20 мг/кг.

Назначена этиотропная терапия цефтриаксоном. Ребенок прожил 15 часов с момента заболевания, из них 4 часа в стационаре. Если бы родители сразу согласились на госпитализацию, то прогноз, вероятнее всего, был бы благоприятным.

Клинический случай №2

Мальчик (8 лет) заболел остро в 7 часов утра: температура повысилась до 39,5 °С, появилась сильная головная боль, затем присоединилась рвота. Участковый педиатр поставил диагноз «грипп, токсическая форма» и в связи с тяжелым состоянием пациента направил его в стационар.

При поступлении состояние тяжелое. Температура тела 40,2 °С, вялый, на вопросы отвечает неохотно. Сыпи на коже нет, лежит на боку с запрокинутой головой. Тоны сердца громкие, ЧСС 62, АД 135/90 мм рт. ст. Дыхание ритмичное, ЧД 24. Живот мягкий, на пальпацию не реагирует. Стула не было, мочился утром. Выражена ригидность мышц затылка, грубой очаговой симптоматики нет.

Общий анализ крови: эритроциты 4,6х1012/л, гемоглобин 140 г/л, тромбоциты 280х109/л, лейкоциты 28,3х109/л, палочкоядерные нейтрофилы 38%, сегментоядерные нейтрофилы 42%, лимфоциты 15%, моноциты 5%, СОЭ 10 мм/ч.

Клинический диагноз: «менингит, вероятно, гнойный; с отеком головного мозга и синдромом вклинения».

Проведена дегидратационная терапия маннитолом, фуросемидом, 15% раствором глюкозы. После нормализации АД выполнена люмбальная пункция. Ликвор вытекал частыми каплями, мутный. Микроскопически обнаружены грамотрицательные диплококки, располагающиеся внутри- и внеклеточно.

Ребенку было назначено лечение цефтриаксоном и дексаметазоном. Ребенок выздоровел и выписан.

Выводы:

1. К сожалению, плохая осведомленность среди населения о менингококковой инфекции и ее тяжелых осложнениях, приводит к высокой летальности среди детей.

2. Исходя из этого, мы пришли к тому, что необходимо усилить просветительскую работу среди взрослого населения о такой опасной инфекции как МИ.

2.3. Результаты анкетирования по выявлению уровня знаний родителей по профилактике менингококковой инфекции

Актуальность изучения проблемы МИ определяется высокими показателями заболеваемости, тяжестью последствий заболеваний, значительным процентом смертности, широким спектром этиологических агентов, ростом резистентности возбудителей к наиболее распространенным антибиотикам. Всё это порождает сложный комплекс социальных и медицинских последствий. Данная группа заболеваний требует особого подхода к организации диагностических мероприятий и оказанию скорой и неотложной медицинской помощи.

Нами было принято решение изучить уровень знаний родителей по вопросам профилактики менингококковой инфекции. Было проведено анкетирование с целью оценки результативности проводимой профилактической работы. С помощью анкеты было опрошено 40 родителей. (Анкета представлена в приложении №1).

Возраст опрошенных лиц колебался от 18 до 38 лет. Большинство респондентов имели высшее образование.

Рисунок 2. Осведомленность населения о менингококковой инфекции

Анализ санитарных знаний родителей по вопросам профилактики МИ показал, что преобладающее большинство (75%) опрошенных слышали о таком заболевании как «МИ» (рис.2)

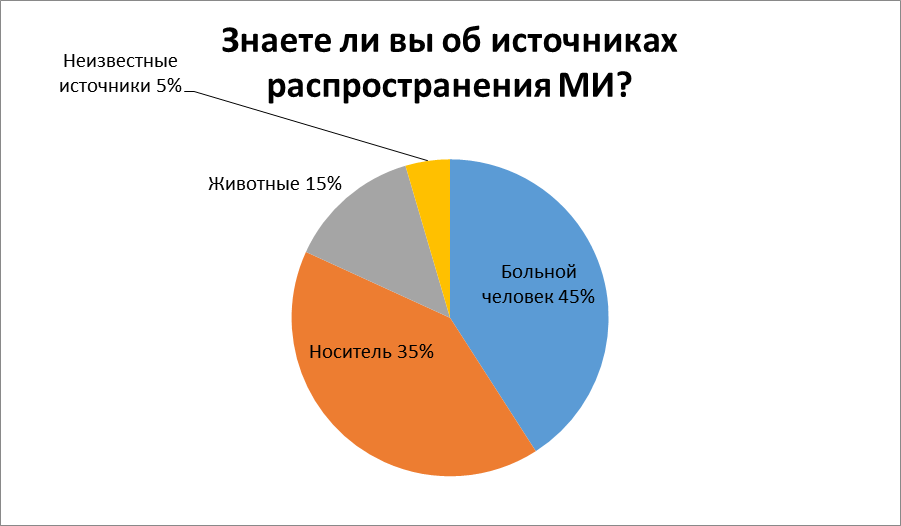

Рисунок 3. Соотношение результатов ответов на 2 вопрос

На вопрос об источнике инфекции в случае заразного характера заболевания половина респондентов 45% назвали больного человека; 35% думают, что заражение может произойти от «здоровых» людей (носителей микробов); назвали в качестве возможного источника инфекции животных 15%; 5% опрошенных уверены в отсутствии источника инфекции как такового (рис.3).

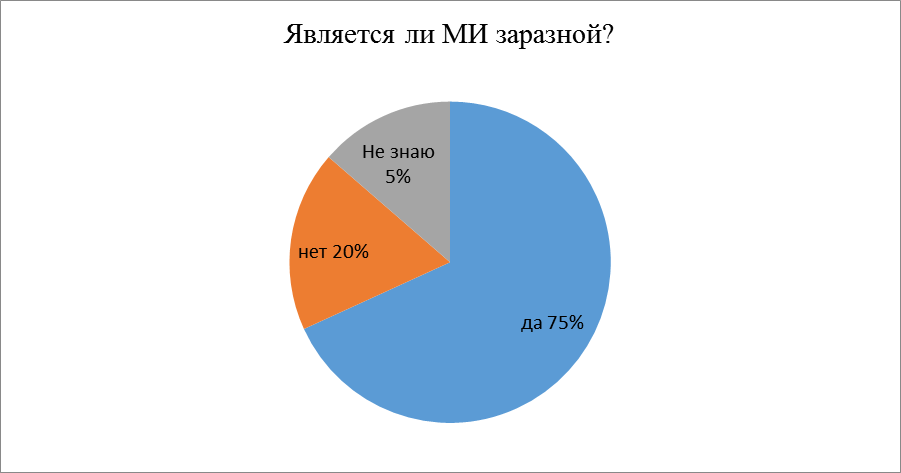

Рисунок 4. Распределение ответов на 3 вопрос

Заразный характер МИ отметили 75%; считают, что менингиты не заразны 20%; затруднились ответить на вопрос 5% (рис 4).

Рисунок 5. Результаты ответов на 4 вопрос

Никто из опрошенных лиц не дал полные ответы о возможных путях передачи заболеваний МИ. Наиболее часто назывался путь передачи заболевания по воздуху (78,3%) (рис 5).

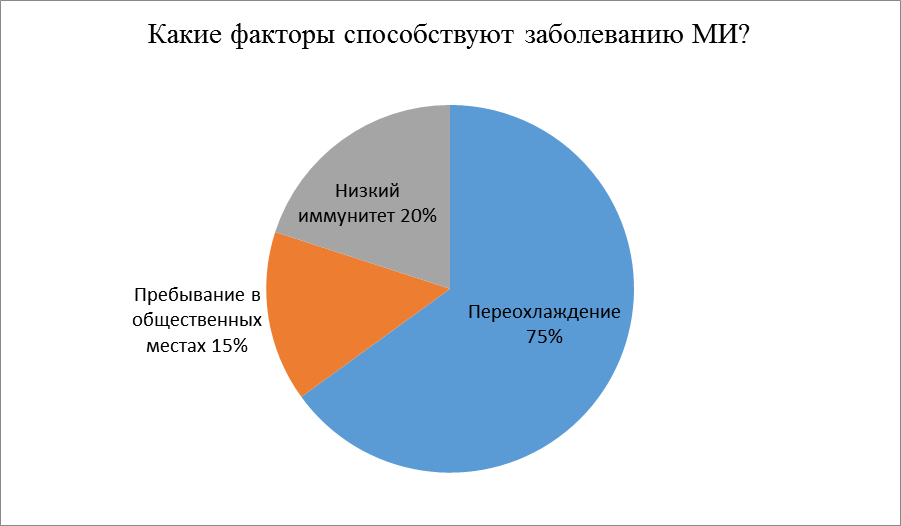

Рисунок 6. Результаты ответов на 5 вопрос

Среди факторов, способствующих заболеванию МИ большинство респондентов отметили нежелание носить головной убор в холодное время года (75%). Считают, что можно заболеть при длительном пребывании в местах скученности людей (15%), при снижении иммунитета – (20%) (рис.6)

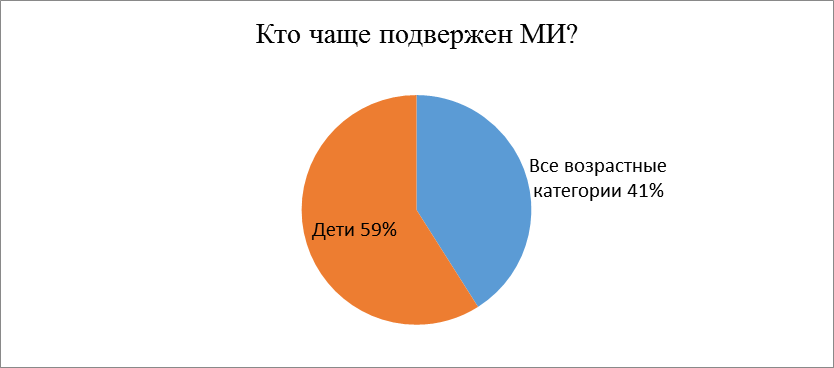

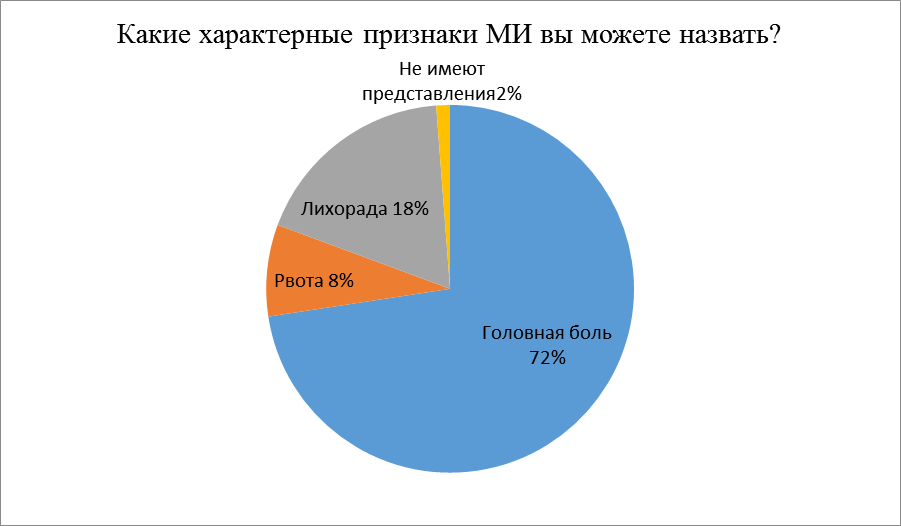

Рисунок 7. Результаты ответов на 6 вопрос

На вопрос «Кто чаще болеет МИ?» наиболее частыми ответами были: лица любого возраста – 41% и дети – 59%. (рис. 7)

Рисунок 8. Результаты ответов на 7 вопрос

Преобладающее большинство респондентов в качестве характерных признаков менингита назвали сильную головную боль (72%). При этом два других клинических признака назвала небольшая часть опрошенных: рвота (8%) и лихорадка (18%) (рис. 8)

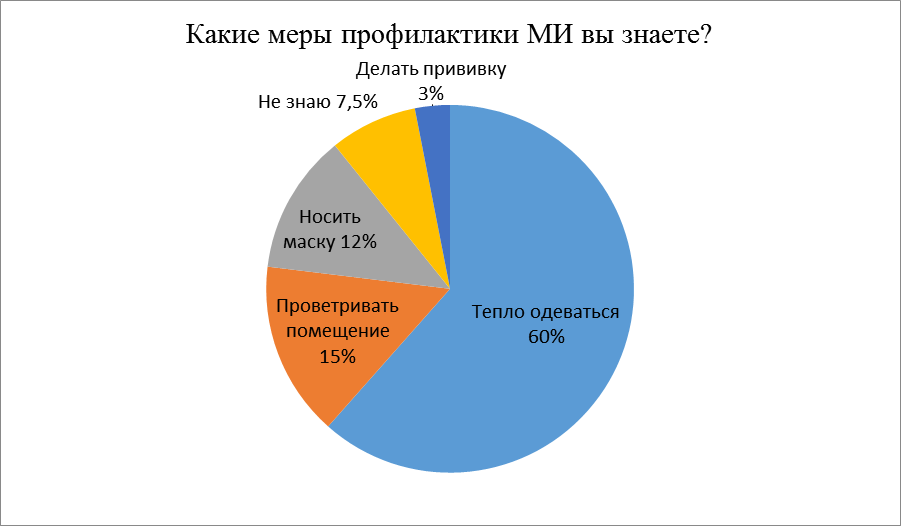

Рисунок 9. Результаты ответов на 8 вопрос

Ответы на вопрос о мерах профилактики заболевания МИ распределились следующим образом:

1) тепло одеваться (60%);

2) проветривать помещение (15%);

3) носить маску (12%);

4) делать прививку (3%);

5) не знаю (7,5%);

6) ни одно из указанных (0,8+0,39%) (рис.9)

Выводы:

1. Не смотря на высокую летальность и опасность МИ, к сожалению, наше население плохо осведомлено о таком опасном для детей заболевании как МИ.

2. К большому сожалению, родители, в силу своей неосведомленности поздно обращаются за медицинской помощью в случаях возникновения симптомов респираторной инфекции, что приводить к плачевным последствиям. Так как в случае МИ время играет большую роль в возникновении очень тяжелых и фатальных осложнений.

3. Следуя из всего вышеперечисленного, мы можем сделать вывод, что фельдшер скорой помощи при отказе от госпитализации должен провести беседу и рассказать родителям о всех возможных последствиях. При неэффективности, обязательно вызвать участкового педиатра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель данной работы состояла в изучении особенностей организации профессиональной фельдшерской помощи при менингококковой инфекции у детей.

Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи:

1. Изучена этиопатогенетическая характеристика, клинические формы диагностика, осложнения и лечение менингококковой инфекции у детей;

2. Проведена работа по выявлению уровня знаний родителей по профилактике менингококковой инфекции у детей.