ПТ: (Смотрит на результат). Расскажите, пожалуйста, почему Вы разложили фотографии именно так.

К.: Ну, я сначала выбрала самую красивую — фотографию с гобеленом. Потом вспомнила, что раньше у меня самой хорошей была фотография с пейзажем, стала ее рассматривать и поняла, что к моей комнате она имеет мало отношения. Поэтому я решила ее отложить и подумала при этом, что эту фотографию можно вставить в рамку и повесить на стену, тогда она станет частью моей комнаты. И еще я подумала, что если бы окно было чистым, этот пейзаж тоже мог бы стать частью моей комнаты.

Потом я выбрала вот эти две приятные мне вещи. (Пауза). Несмотря на то, что на фотографии, да и в жизни, они окружены всяким хламом, они для меня очень значимы, и мне хочется хотя бы немного расширить им жизненное пространство.

Потом я решила определиться с минусовой частью этого ряда, и у меня туда попали обе фотографии с люстрами, причем в качестве самой плохой я положила фотографию разбитой люстры, хотя этого почти не видно. А рядом я положила свое пыльное «я». И тут же вернулась к положительной части ряда, чтобы немного улучшить себе настроение.

И среди оставшихся фотографий в качестве самой хорошей я выбрала фотографию окна. Правда, я немного поколебалась с этим выбором, потому что вспомнила, что это у меня был самый плохой снимок. Но на фотографии это почти не видно, зато очень привлекательно смотрится зелень за окном.

Потом я вернулась к своему пыльному «я» и стала сравнивать две соседние фотографии, выбирая ту, которая мне больше нравится. Таким образом я разместила все фотографии, а потом решила оставить только одну люстру, битую. Ну, вот, собственно, и все.

ПТ: Испытываете ли Вы то негативное чувство, которое Вы испытывали, глядя на предыдущую композицию? К.: Нет, совсем нет.

ПТ: А что Вы испытываете сейчас?

К.: Вы знаете, у меня такое странное ощущение, что эти фотографии, вернее, то, что на них изображено, как бы разного масштаба. Но не по размеру, а по значимости и по способности действовать. Я сейчас чувствую, что я совершенно спокойно могу делать здесь все, что захочу, и это как бы в порядке вещей. Как будто существует какая-то иерархия, по которой я здесь — самая главная, непререкаемый авторитет. Даже легкое ощущение крыльев за спиной.

ПТ: Прекрасно. В связи с этим мне хочется сообщить Вам, на мой взгляд, любопытную информацию. В современном искусстве существуют произведения, которые называются «инсталляции». В самом общем виде они представляют собой некое пространство, сформированное и оформленное определенным образом. Когда инсталляция занимает все пространство, а не только его часть, это называют «тотальной инсталляцией». Я Вам это рассказываю потому, что Ваш ряд можно рассматривать как такую тотальную инсталляцию. А Вы, естественно, являетесь ее автором. Пожалуйста, посмотрите еще раз на свое произведение как автор и скажите мне, что бы Вам хотелось здесь изменить в первую очередь?

К.: (Сначала рассматривает фотографии). Знаете, я бы сначала, наверное, сняла бы со стенки акварель, потом подложила бы что-нибудь под полку, чтобы ее выровнять, а потом либо вернула бы акварель

на место либо нашла бы для нее другое место, а на этот гвоздик я повесила бы что-нибудь еще. А предварительно стерла бы пыль, хотя мне почему-то очень жалко уничтожать свое пыльное «я».

ПТ.: Да, к себе стоит относиться уважительно, даже к своим негативным сторонам. В этой связи я хочу дать Вам следующее задание на дом. Во-первых, написать историю, рассказ или сказку про это свое «я» и, во-вторых, но только после выполнения первого задания, — проделать все то, что Вы хотели сделать, но не просто так, а очень подробно фотографируя каждое ваше действие: вот у Вас в руках тряпка, вот Вы с ней подходите к полке, вот стерли часть пыли, вот пыли стало еще меньше — и так далее, пока не закончите всю работу. Короче говоря, это будет напоминать мультфильм или слайд-фильм, только в фотографиях. Определите сами, какого размера пленка Вам понадобится для того, чтобы можно было заснять весь процесс, а потом проявить и отпечатать фотографии к следующему занятию. Для того чтобы удобно было считать необходимое количество кадров, можно написать что-то типа покадрового сценария — так, как я Вам только что рассказывала. Вам понятно задание?

К.: Да, только я сомневаюсь, что смогу написать историю. И вообще все это как-то странно.

ПТ.: Относительно истории — мой Вам совет: не думайте о результате, а пишите все, что придет в голову, и обязательно потом напечатайте свой текст, каким бы он ни получился. Потому что никто кроме Вас не сможет написать такой текст, никто лучше Вас не знает историю Вашего «я». А по поводу странности того, что мы тут делаем — думаю, что жизнь вообще очень странная вещь, подчас гораздо более странная, чем все наши занятия, а мы, тем не менее, живем и даже иногда получаем от этого удовольствие. Не так ли?

(К. находится в глубокой задумчивости).

Давайте мы с Вами определимся по срокам. Сколько времени Вам понадобится на то, чтобы выполнить задание?

К.: Я совершенно не представляю. У меня вообще со сроками очень сложно.

ПТ: Хорошо, тогда я даю Вам семь дней, и через семь дней мы встречаемся снова.

К.: Боюсь, я не успею выполнить все за это время.

ПТ: Тогда Вам еще одно задание — придумайте способ, который поможет Вам выполнить полученное задание вовремя.

Комментарии и выводы

1. Суть задания состояла в работе с эстетическими категориями «прекрасного» и «безобразного», хотя, когда я формулировала это задание, я действовала интуитивно, еще не осознавая его глубинной основы, и поняла это уже на этапе анализа.

2. Следующим действенным моментом стал взгляд со стороны на свою жизнь, выход из привычных стереотипов восприятия.

3. Очень показательной представляется первая, самая «хорошая» фотография с пейзажем за окном. На мой взгляд, она очень ярко демонстрирует неприятие дома, нежелание быть в доме. А если это отношение перекинуть на образ «я»?

4. В рассказе о второй и третьей фотографиях, а также в не приведенных личных фрагментах явно просматривается тема проблемного отношения к деньгам. Я это для себя отметила и пока оставила на потом.

5. Достаточно ярко выражена неосознаваемая позиция жертвы, в частности, проявляющаяся во взаимоотношениях с бывшим мужем. Когда на этом занятии мы добрались до «Музея одной Жертвы», честно говоря, у меня просто дух захватило, поскольку я предполагала, что до осознания этого момента у нас еще очень длинный путь. 6. Важно, что клиентка интуитивно чувствует ресурсные возможности «плюсовых» фотографий, что подтверждается, во-первых, тем, что она достаточно долго с ними работает и, во-вторых, тем, что она ощущает необходимость «подпитки» из этого источника при работе с негативной стороной фотографического ряда.

7. Не могут не радовать первые проявления активной жизненной позиции: могу сделать то, могу сделать это, — поскольку, на мой взгляд, человек не может быть одновременно творцом и жертвой. Если на сцену выходит творец, жертва вынуждена удалиться.

8. Еще один очень важный момент состоит в том, что была затронута тема «как я плохо отношусь к своей любимой люстре». И хотя пока это только удивленная констатация, данная тема необычайно плодотворна и может предоставить обширное поле для дальнейшей работы. Она поднимает вопрос о связи между любовью и заботой, о которой писал Э. Фромм в «Искусстве любить» (Фромм, 1992), и, в наиболее общем виде, отсылает нас к христианскому постулату о любви как мере всего сущего.

9. Следующий позитивный момент — осознание клиенткой важности понятия «место», суть которого прекрасно описана у М.В. Осориной (Осорина, 2000). Когда я проводила апробацию занятий на самой себе, я тоже в определенный момент осознала тот факт, что веду себя как человек без определенного места жительства, хотя реально имею собственное жилье. Для меня этот момент стал поворотным.

10. Хотелось бы также акцентировать внимание на важном «методологическом» моменте: работа с фотографиями «спровоцировала» у клиентки достаточно глубокую рефлексию.

11. Очень важно, что рефлексия привела к осознанию личной ответственности.

12. Беспокоит тенденция клиентки к самообвинениям. А поскольку В.В. Макаров, в частности, пишет, что это вообще характерная черта русской ментальности (Макаров, 2001), то относиться к этому нужно уважительно и, скорее всего, не следует рассчитывать на быстрые изменения в этой области. Хотя этого нельзя утверждать наверняка.

13. Один из моментов этого занятия был для меня крайне тяжелым и напряженным — когда в результате перекладывания фотографий у клиентки получился «портрет» ее комнаты в том виде, в каком она существует обычно. К сожалению, текст занятия не передает эмоционального состояния клиентки, которое в тот момент можно было бы описать следующим образом: глаза у нее потухли, движения стали скованными. Напомню, что на словесном уровне у нее возник образ тюрьмы. У меня же появилось опасение, что вся работа пошла насмарку. К счастью, помогло обращение к ресурсным фотографиям:

эмоциональный фон поменялся, и мы смогли продолжить работу.

14. Еще одно очень любопытное наблюдение, тоже относящееся к области методологии арт-терапии: работа над композицией позволяет клиенту разобраться в своем внутреннем мире. Когда я попросила клиентку разложить фотографии в произвольном порядке, она сначала разложила их в последовательности от самой хорошей к самой плохой (ничего себе, перспектива жизни!), затем, как из мозаики, собрала «портрет» своей обычной комнаты и, как она сама сказала, оказалась в западне и тюрьме. Когда же, уже по моей просьбе, она выложила новый ряд, от самой плохой к самой хорошей, это помогло ей вернуться к активной позиции и, более того, осознать свою способность действовать и свое право на осуществление этой деятельности: «Я сейчас чувствую, что я совершенно спокойно могу делать здесь все, что захочу, и это как бы в порядке вещей. Как будто существует какая-то иерархия, по которой я здесь — самая главная, непререкаемый авторитет».

И хотя я сама очень рада такому результату, у меня есть основания предположить, что мы находимся только в начале пути, что эйфория скоро пройдет и в полной мере начнет свою работу сопротивление. Даже только что приведенное высказывание клиентки указывает на то, что произошедшие в ней изменения пока еще не в порядке вещей, а «как бы в порядке вещей», что, по словам В.П. Руднева (Руднев, 2001), крайне характерно для этого поколения людей, не реализовавших себя.

Третье занятие

Это занятие я буду описывать своими словами и лишь частично цитировать его запись, поскольку она переведена в текстовый файл фрагментарно. Проходило данное занятие следующим образом: сначала клиентка рассказала о том, как она работала дома над заданием и что при этом испытывала, потом она достаточно подробно прокомментировала получившиеся у нее фотографии (всего 24 фотографии). Затем мы работали одновременно с фотографиями первого и второго цикла, в конце занятия обсуждалось следующее домашнее задание.

Прежде всего, я хочу отметить, что это занятие состоялось с большим опозданием относительно сроков, установленных на предыдущем занятии. Мне это представляется важным, поэтому я процитирую разговор, произошедший по данному поводу:

ПТ.: Мы с Вами встречаемся гораздо позднее, чем договаривались, и мне хотелось бы услышать от Вас, что у Вас происходило в это время дома и с чем связана такая задержка нашей встречи.

К.: (Тяжело вздыхает). Вы знаете, мне, в общем-то, об этом говорить не очень приятно, потому что это связано с качествами, которые я в себе не люблю. Дело происходило следующим образом: я написала сказку, и эта работа доставила мне большое удовольствие, хотя и заняла больше времени, чем я предполагала. А с фотографиями, со сценарием дело обстояло так: сценарий я написала дня за два, потому что очень боялась начинать эту работу, не знала, как к ней подступиться, но заставила себя это сделать. Во всяком случае, не столько сделать, сколько начать эту работу, и сценарий был написан. А потом было такое стечение обстоятельств, которое как бы не давало возможности мне сделать эту работу. Я так понимаю, что все дело было в моем отношении, и мне, в общем-то, неприятно, что опять сложилась такая

ситуация, хотя, с другой стороны, я стараюсь найти в ней положительные стороны. Я рада, что эту работу я все-таки сделала, хотя и с большим опозданием, потому что в результате я приобрела значительный опыт, как мне кажется.

(Здесь, на мой взгляд, важны два момента: страх начать работу и «было такое стечение обстоятельств, которое как бы не давало возможности сделать эту работу». По сути дела, речь идет о внут

реннем, почти неосознаваемом и очень сильном сопротивлении, которое подпитывается достаточно сильным страхом быть неуспешной, а он, в свою очередь, как мы увидим дальше, спровоцирован перфекционизмом).

ПТ.: Хорошо, я поняла. А скажите, пожалуйста, собственно говоря, как у Вас протекала эта работа с фотографиями?

К.: Ну, первое, что сейчас вспоминается, в общем-то, даже с некоторым удивлением, это страх, причем очень сильный. Внутренний, не внешний, а внутренний. С одной стороны, я понимаю, что я эту работу сделать могу — лучше, хуже, — но, в общем-то, могу, и в то же время было ужасно страшно, потому что для меня эта сфера совершенно не освоенная. Я заранее чувствую себя в ней неуспешной, поскольку я, видимо, внутренне равняюсь на тех людей, которые в этой сфере действуют мастерски. И когда я начинала фотографирование, у меня было ощущение некой напряженности, даже натянутости какой-то. Но я себе говорила, что как будет, так будет, вот поработаем, а дальше посмотрим. Моя задача сейчас — это сделать. И вот я уже смотрела фотографии, очень интересное соотношение первого и последнего снимков: то, как я на них выгляжу, какое у меня выражение лица. На первом снимке — ужасное, такая рожа кошмарная, какая-то замученная, неестественная. На последнем снимке такая же замученная, но уже спокойная, и вот, может быть, кроме меня этого никто не увидит. Но меня поразил этот контраст моего внутреннего ощущения.

(Я хотела бы обратить внимание на изменение внутреннего самоощущения клиентки в начале и в конце выполнения домашнего задания, которое отразилось на фотографиях. Эта тема будет неоднократно возникать в течение всего занятия. Сначала клиентка отметила

разницу в выражении своего лица на тех снимках, где она фиксирует внимание на фотоаппарате, и на тех, где ее внимание занято работой).

Следующая работа — это я протираю снятую картину, и, может быть, из-за того, что я не фиксирована на фотоаппарате, который всегда у меня вызывает некоторое напряжение, еще с детства... просто занята делом, тут выражение лица совершенно другое, ракурс другой... нет того чувства напряженности...

Ну, вот, следующая фотография, это как бы прелюдия... у меня в руках... губка, которой я собираюсь вытирать пыль с полки... я этим снимком фиксирую начало следующей работы. И опять-таки выражение лица очень... совершенно спокойное, не напряженное. Я, видимо, уже вошла в работу... поняла, как я буду работать дальше, в общемто, работа двигается. Очень странно так наблюдать себя со стороны... получается, что эта работа как бы придает мне сил, уверенности в себе, что ли, та самая работа, которую я так боюсь всегда...

(Здесь очень важно осознание ресурсности работы как таковой и пока еще не до конца осознанная, по, тем не менее, уже отмеченная клиенткой эстетическая связь между своим трудом и собственной внутренней красотой).

Вот еще один момент: это я разобрала уже половину полки... здесь видно лицо в профиль... я занята делом, не фиксирована... приятное, спокойное лицо...

(Следует отметить, что, несмотря на столь неоднозначное отношение к фотографированию, клиентка вполне осознанно придает большое значение тому, попала ли она в кадр).

Вот первая фотография, здесь я хотела показать, с чего все начинается, с чего начинается эта моя работа. Мне хотелось, чтобы была видна полка, скошенная на бок, и картина, которая тоже покосилась... И я хотела, чтобы на этой фотографии была изображена я сама, потому что именно мне предстоит эта работа, она будет сделана моими руками...

• • •

Здесь хотелось бы отметить одну интересную особенность этого занятия: работа представляла собой фактически процесс в процессе. С одной стороны, клиентка рассказывала о том, как у нее проходила работа над домашним заданием, которая началась с сильного страха, а закончилась утверждением себя в активной позиции («не то что бы я все могу — много могу...») и включением творческого начала («мне захотелось ее украсить», что она и сделала). С другой стороны, точно такой же процесс шел на самом занятии, которое началось с того, что клиентка была сильно зажата, даже говорила с трудом, а закончилось спокойным, рассудительным планированием самой клиенткой своего следующего домашнего задания.

Следует акцентировать внимание и на том, что фоновой темой этого занятия было освоение стратегии успеха. Сначала клиентка рассказала,

как она выполняла домашнее задание: «Это кадр, так сказать, предвидения будущего. Это я просто подняла полку и держу руками, потому что я предполагаю подложить под нее книги».

В дальнейшем по ходу занятия возникло два момента, когда клиентка с удивлением отметила у себя неожиданную физиологическую реакцию: у нее вдруг начало сильно биться сердце, как обычно бывает при крайнем волнении. В первый раз это произошло, когда она рассказывала о том, как ей удалось ситуативно справиться со своим перфекционизмом.

К.: Да, вот еще что я хотела рассказать: у меня был момент в сценарии...

когда я дошла до того, что надо разобрать полку, чтобы тяжести не было, чтобы легче было... я наткнулась на одно препятствие. Я подумала: «По сути дела, на этой полке... вещи совершенно не те.

Ну, какие-то должны здесь лежать, а какие-то — совершенно не те». И мне показалось, что раз уж я эту работу делаю, то надо все это разобрать, сразу, по возможности, разложить по местам. И когда я об этом подумала, я чуть было не потерпела неудачу, потому что мне стало... плохо. Потом я себе сказала: «Так, основная задача...» Сердце так бьется, я волнуюсь очень сильно... И я себе тогда сказала: «основная задача — это поднять полку, чтобы она хотя бы выглядела нормально... это возможность двигаться дальше... полки повесить можно уже потом... потому что у меня вот эта полка кривая...» И тогда я себе сказала: «раз уж надо эту полку поднять, то я могу в этот раз не заниматься... все, что там лежит, все это снять и положить...» И хотя мне, в общем-то, это не понравилось, не все сделано идеально, я себе дала такое разрешение и с ним смирилась, и начала все это снимать, класть...

Выполняя домашнее задание, клиентка столкнулась с ситуацией, когда она, теоретически, могла сделать всю работу очень качественно, но это заняло бы много времени и, как она знает по своему опыту, скорее всего, было бы не доделано. Или она могла бы выполнить задание в срок, если бы неоговоренные, второстепенные части работы сделала не слишком качественно. И она дала себе разрешение не быть идеальной, таким образом, по сути дела, испробовав новую, более успешную стратегию.

И, пожалуй, последнее, на что следует обратить внимание, — это рассуждения клиентки о внутреннем и внешнем результатах. Она считает, что внутренний результат — это то, что она поставила себе задачу, предприняла определенные действия и достигла того, чего хотела. И этим результатом она довольна. А внешний результат, по ее мнению, получился отрицательным, потому что то, что висело криво, теперь висит прямо и воспринимается как само собой разумеющееся, то есть результаты ее труда на внешнем плане не видны, зато видно все, чего она пока еще не сделала. И, что особенно важно в свете арт-терапии, клиентка считает, что созданный ею цикл фотографий отражает как раз тот самый, наиболее важный для нее внутренний результат.

Комментарии и выводы

По моему мнению, терапевтический процесс продвигается достаточно успешно. Тем не менее, клиентка, как и большинство знакомых мне женщин, все еще нуждается в поддерживающей терапии, о значимости которой пишет Эми Минделл (1997).

В этой связи я не стала акцентировать внимание на нарушении сроков, поскольку женщины и так постоянно ставят себе низкие отметки. В начале занятия, когда клиентка была сильно зажата, я обратила внимание, что я тоже сначала зажималась, почему-то даже говорить было трудно.

Несколько слов о дальнейших планах. Помимо развития собственной творческой активности клиентки, вернее, параллельно с этим процессом, я предполагаю выйти на символический план: помочь ей прочувствовать и осмыслить в той или иной художественной форме такие важные составляющие образа Дома, как окна, двери, очаг (плита) и, наконец, ключи. На мой взгляд, это позволит клиентке постепенно взять на себя творческую ответственность за свой Дом и за качество своей жизни.

Общие выводы

Прежде всего, мне хотелось бы отметить, что я имела дело с «идеальными» клиентками: это были женщины, которые и без психотерапии задумываются над тем, кто они и для чего живут. Вместе с тем даже им нужна была помощь для того, чтобы начать переводить свои представления о том, какой они хотели бы видеть свою жизнь, в реальный план. Я считаю принципиально важным проводить такую работу с женщинами, которых общество оценивает как более или менее благополучных, потому что даже в случае этих женщин их огромный творческий потенциал часто подавляется теми или иными жизненными обстоятельствами.

Даже те единичные занятия, которые я смогла провести, показали, что индивидуальная работа с образом Дома, основанная на стороннем,

эстетическом взгляде на обычную среду своего обитания помогает женщинам отбросить позицию жертвы и начать действовать активно, чувствуя себя творцом своей Вселенной.

В подтверждение этой моей позиции можно привести цитату из статьи Миш Фабр-Левин «Освобождение и искусство воплощения»:

«Мы существуем не в отрыве от материального мира, но в неразрывной связи с ним, и наше бытие является результатом постоянного диалога между нами и окружающими нас образами и объектами. Благодаря этому изображения становятся агентами, которые способствуют изменению сознания» (Фабр-Левин, с. 195).

Литература

Гнездилов А.В. Психология и психотерапия потерь. СПб.: Речь, 2002.

Ееман Р. «Живой музей» Нью-Йорка // Арт-терапия в эпоху постмодерна / Под ред. А.И. Копытина. СПб.: Речь, Семантика-С, 2002.

Копытин А.И. Новые направления арт-терапии и их роль в клинической практике // Арт-терапия в эпоху постмодерна / Под ред. А.И. Копы

тина. СПб.: Речь, Семантика-С, 2002.

Макаров В.В. Психотерапия нового века. М.: Академический Проект, 2001.

Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000.

Минделл Э. Психотерапия как духовная практика. М.: Независимая фирма «Класс», 1997.

Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб.: Питер, 2000.

Романова Е.С., Потемкина О.Ф. Графические методы в психологической диагностике». М.: Дидакт, 1992.

Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века. М.: Аграф, 2001.

Стюарт В. Работа с образами и символами в психологическом консультировании. М.: Независимая фирма «Класс», 2000.

Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 1992.

Хиллман Дж. Архетипическая психология. СПб.: Б.С.К., 1996.

Шейнина Е.Я. Энциклопедия символов. М.: ООО «Издательство АСТ», 2001.

Щеголев А. Ложная женщина. СПб.: Речь, 2002.

Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М.: Локид, Миф, 1999.

Эдвардз Дж. Полная гармония: Искусство жить без забот. М.: Изд-во ЭТП, 2001.

Эрхардт У. Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие — куда захотят. М.: Класс, 2002.

Эстес К. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях.

Киев: София, 2001.

М. Барби

Визуально-нарративный подход к пониманию транссексуальной идентичности

Феномен транссексуальности

Феномен трансгендерной идентичности и поведения известен с глубокой древности. Однако вплоть до недавнего времени было невозможно называться транссексуалом попросту потому, что данный феномен не имел в западной литературе соответствующего обозначения. Не обсуждалась также и возможность хирургических вмешательств, направленных на изменение пола (Whittle, 1993). В 1830-е годы немецкие врачи впервые описали пациентов с особой формой тендерного дискомфорта, а в 1910 г. Магнус Хиршфельд закончил свою работу «DieTransvestiten» («Трансвеститы»). В США Хейвлок Эллис обозначил проявления трансгендерной идентичности словосочетанием «сексоэстетическая инверсия». Слово же «транссексуализм» впервые было использовано в англоязычной литературе Д.О. Келдуэллом в 1949 г. и с тех пор применяется для характеристики крайней формы тендерного дискомфорта. Немецкие врачи первыми описали случаи хирургических вмешательств, связанных с изменением пола, однако феномен транссексуализма стал предметом всеобщего обсуждения благодаря случаю Кристин Йоргенсен, описанному Герри Бенджамином в его книге «Транссексуальный феномен», вышедшей в 1953 г. (Califia, 1997).

Эллис (Ellis, 1936), также как и Магнус Хиршфельд, не рассматривал склонность одеваться в одежду лиц противоположного пола как патологическое явление, поскольку изученные им субъекты в социальном плане были достаточно адаптированы. Эти авторы не пытались изменить их

идентичность. Тем не менее, позиция данных авторов, как правило, игнорировалась представителями медицинского и психиатрического сообщества, которые придерживались патологизирующих взглядов на транссексуа

лизм. Были сформулированы различные психоаналитические объяснения этого феномена с использованием понятий кастрационного комплекса, гомосексуальности и идентификации с телом матери (Bullough, Bullough, Elias, 1970). Лишь в 1960-е годы Герри Бенджамин попытался вступить в полемику с психоаналитиками, утверждая, что проводимое ими лечение ничего не дает транссексуалам, поскольку они не имеют никаких психических нарушений и лишь страдают от медицинского лечения. Поэтому он предложил использовать в отношении транссексуалов гормональную терапию и операции по изменению пола. Акцент на хирургических и гормональных вмешательствах привел к формированию взгляда на транссексуалов как на тех, кто «пойман в чужом теле» (Califia, 1997).

В Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам четвертого пересмотра (DSM-IV) транссексуализм рассматривается как психическое расстройство и подпадает под диагностическую категорию «нарушения тендерной идентичности» (АРА, 1994). Для того чтобы клиенту был поставлен этот диагноз, он должен характеризоваться выраженной и устойчивой трансгендерной идентификацией, включающей желание быть представителем другого пола либо утверждение, что это так и есть. При этом речь идет не просто о желании воспользоваться культурными преимуществами другого пола. Субъект должен быть убежден в том, что приписываемый ему пол определяется неправильно, а соответствующие тендерные роли для него неприемлемы. Кроме того, должен иметь место выраженный дистресс или нарушения функционирования в социальной сфере и сфере досуга либо в других областях жизнедеятельности. Данное психопатологическое состояние может наблюдаться у ребенка, подростка или взрослого. Следует также различать индивидов по признаку проявляемого ими сексуального интереса к лицам мужского или женского пола, тем и другим, либо ни к кому из них.

В течение последних 30 лет исследователи этиологии транссексуализма связывали его с наследственностью, гормональными факторами, семейной динамикой и психоаналитическими предпосылками. Боктинг и Кольман (Bockting, Coleman, 1992) пришли к выводу, что ни одна теория не позволяет адекватно объяснить причины тендерной дисфории.

После открытия в Северной Америке и Европе в 1960-е годы тендерных клиник основным методом лечения транссексуализма стали медицинские вмешательства.

Психиатрический подход традиционно концентрировался на помощи лицам, страдающим транссексуализмом, в адаптации к повседневной жизни, а также к собственному телу и тендеру. Однако данный подход часто оказывался несостоятельным из-за обеспокоенности пациентов тендерными изменениями и сопротивления психотерапии. При проведении психотерапии у пациентов отмечался длительный и глубокий дискомфорт, который никак не удавалось преобразовать в чувство тендерного комфорта. Поэтому психиатры и другие специалисты видели свою основную роль в том, чтобы оценить результаты гормонального и хирургического лечения и способствовать ему (Kaplan, 1989). В 1979 г. Международная ассоциация тендерной дисфории Герри Бенджамина (HBIGDA) разработала первый свод стандартов гормонального и хирургического лечения транссексуалов, включающий также минимальные требования к проведению психотерапии и подготовке рекомендательных писем, необходимых для использования медицинских методов лечения.

В ходе первой конференции по трансгендерному лечению Дан Карасик (Karasic, 2000), психиатр центра по клинической работе с данной категорией клиентов, выступил с критикой диагностических критериев DSM-IV. Он квалифицировал их как устаревшие, основанные на канувших в Лету теориях, объяснявших причины гомосексуальности, которая была исключена из списка психических болезней в 1974 г. Он также указал на расхождение между декларируемыми в DSM-IV принципами (например, что девиантное поведение само по себе не является признаком психической патологии) и использованием диагностической категории трансгендерной дисфории.

Его собственные клиенты из центральной больницы Сан-Франциско заявляют о самых разных формах идентичности и демонстрируют различные формы тендерного поведения, никак не вписывающиеся в традиционные определения «нормы».

Фотография

Основываясь на своих впечатлениях от знакомства с клинической литературой и опираясь на непредвзятые теории трансгендерного поведения, я предпринял попытку подробно разобраться в транссексуальном опыте. Являясь арт-терапевтом и психологом, я также испытывал глубокий интерес к создаваемым клиентами рассказам, которые отражали их

«тендерные истории», а также к тем визуальным образам, с помощью которых они иллюстрировали свой опыт. Во многом соглашаясь с позицией МакНиффа (McNiff, 1998) относительно исследований, «основанных на опыте искусств», я считаю, что изобразительная продукция может «говорить сама за себя» и давать возможность для нового понимания известных феноменов. Имея собственный опыт работы с клиентами-транссексуалами из числа тех, кто находится в амбулаторных психиатрических центрах и приютах для бездомных, я хорошо понимаю их потребность быть «увиденными». Поскольку транссексуалы обычно используют фотографию для того, чтобы запечатлеть изменения в своем облике, а также в связи с легкостью использования фотокамер и их транспортировки я избрал фотографию в качестве основного средства визуальной саморепрезентации, дополнив ее методом интервьюирования, который помогает прояснить личное значение историй. Я рассчитывал, что мой подход позволит получить ценную для клиницистов информацию.

В социальных науках фотография использовалась в качестве метода исследования с момента своего появления, позволяя дополнить и расширить возможности описаний. Придерживающийся постмодернистских взглядов Руби (Ruby, 1996) полагает, что «антропологам следует отказаться от личного анализа культурных текстов и перейти к этнографическим исследованиям того, какой смысл люди вкладывают в свое повседневное существование» (р. 1346). Это предполагает отказ от позитивистского взгляда, в соответствии с которым реальность может быть передана на фотопленке, и переход к такому взгляду, при котором «отражающие возможности фотокамеры ограничены культурой того человека, который за ней располагается» (там же, р. 1347). В процессе рефлексивного диалога с субъектами фотографирования исследователь делит с ними свои власть и авторитет, отказывается от контроля над ситуацией и занимает такую позицию, при которой значения образов рассматриваются им не как нечто фиксированное, но как предмет взаимной договоренности.

На мое решение использовать фотографию повлияли работы некоторых авторов, проводивших клинические исследования с привлечением визуального материала. Берри (Barry, 1996) пишет о трех типах исследований, в которых используется методология символического конструктивизма — проясняющих, раскрывающих и трансформативных. Он акцентирует внимание на фотографии как безопасном средстве прояснения чувств, позволяющем выяснить взгляды исследуемого субъекта и в то же время стимулировать обсуждение. Фотография соединяет в себе отражение и символизацию, активизирует воспоминания и привычные схемы мышления, обеспечивает рефрейминг текущих значений и может служить материалом для сочинения историй. Выступая в качестве инструмента изучения внутреннего мира, фотография обеспечивает стимулы для обсуждения того, что оказалось пропущенным и является средством безопасного исследования деликатного, неосознаваемого материала. Благодаря своим трансформативным возможностям фотография позволяет критически оценить привычные формы поведения, а также освоить и использовать новые. Работа с фотографиями предполагает не только их описание, но и создание альтернативной реальности. Участники этого процесса ощущают тесную связь с продуктами своей деятельности, а сильные переносы способствуют внутренним изменениям. В ходе такой работы участники переживают личную трансформацию и глубоко поглощены творческой деятельностью (ниже мы продемонстрируем это на примере).

Описывая свой подход, Берри (Barry, 1996) ссылается на новаторские достижения некоторых арт-терапевтов в области использования фотографических образов. Это техника фотоколлажа, разработанная Ландгартен (Landgarten, 1996), считающей ее быстрым и экономичным средством стимулирования вербальных описаний; теория Фурса (Furth, 1988) касательно возможностей фотографии в раскрытии бессознательного материала, а также описанные Вейзером (Weiser, 1993) приемы совместной интерпретации фотографических образов. В своей книге по фототерапии Вейзер утверждает, что фотографии должны рассматриваться скорее как конструкты реальности, нежели ее объективные свидетельства, поскольку они создаются путем выбора объектов, времени и места съемки и предполагают формирование «рамки» вокруг фрагмента «целостной картины». Образы невозможно «декодировать» и извлечь из них «реальное» содержание, поскольку камера не только позволяет фиксировать реальность, но и обеспечивает культурную, этническую, социальную и тендерную «фильтрацию».

В своей клинической работе с больными шизофренией Филлипс (Phillips, 1986) рассматривает фотографию как ценную метафору «я». Фотография позволяет психотерапевту понять особенности восприятия клиентов и получить представление об их чувстве реальности, а клиентам помогает прийти к более реалистичному восприятию самих себя. Зиллер (Ziller, 1990) активно использует фотографию в клинических исследованиях я-концепции, отдавая при этом предпочтение тем фотографиям, которые делаются «посредством я», в противоположность тем, которые делаются «про я». Он же подчеркивает значимость самораскрытия для того, чтобы ощутить «я» автора.

Нарративные методы

За последние 10 лет учеными был разработан ряд нарративных методов исследований, которые могут использоваться в сочетании с визуальными методами, — например, предполагающие создание «историй». Истории обеспечивают наибольшее приближение к опыту автора и дают ощущение полноты бытия и понимания истории жизни клиента. В этом смысле опыт — это не что иное, как те «истории», которые люди проживают. При пересказе истории могут быть подвергнуты рефреймингу и изменению, а также превращены в новые истории. Истории характеризуются

такими элементами, как сюжет, мотив, связи между сценами и основные переживания... Все это делает возможным постижение их смысла (Саrr, 1986). Истории жизни состоят из множества дополняющих друг друга локальных историй, которые, в свою очередь, также должны каким-то образом быть связаны с темами более масштабных историй и не должны им противоречить. Новые «главы» историй жизни могут включать описания неких ключевых событий, отражающих личный «эпос». Процесс создания таких историй обеспечивает целостность «я». Именно целостность «я» рассматривается в качестве ключевого понятия в используемом Линди (Linde, 1993) методе анализа текстов жизненных историй. Эта целостность является одновременно внутренней, психологической, и внешней, социальной необходимостью. Используя такой подход, мы можем увидеть противоречия в истории жизни клиента. Трудности в установлении внутренней и внешней целостности «я» усиливаются в тех случаях, когда личные истории «подгоняются» под общепринятые социальные нормы.

Теория нарратива Лейблича, Тувал-Мешиа и Зильбера (Leiblich, Tuval-Mashiach, Zilber, 1998) позволяет обосновать целесообразность использования этого метода в нашем исследовании. Эти авторы указывают на ценность применения нарративов в антропологии и социологии с целью выявления характера или жизненного стиля определенной, дискриминируемой группы или культуры. Лейблич и соавторы рассматривают нарративы как ключ к пониманию идентичности, которая воспринимается ими и как реальный, исторический феномен, и как конструкт. Они утверждают, что люди являются «организмами, порождающими смыслы». Их идентичности и самонарративы конструируются не только на основе личного опыта, но и благодаря использованию тех «строительных блоков», которые предоставляет культура. Информация, извлекаемая из личной истории, может способствовать лучшему пониманию культуры и социального опыта рассказчика.

Процедуры исследования

Участники

Участниками проекта явились представители проблемных групп, проживающие в районе Тендерлойн г. Сан-Франциско. Среди обитателей этого района немало представителей маргинализированных групп, включая транссексуалов, гомосексуалистов, иммигрантов из Вьетнама и Камбоджи, афроамериканцев, наркоманов и драг-дилеров, проституток и бездомных. Многие считают этот район самым плохим в городе, тем местом, которого следует избегать. Проживающие здесь транссексуалы имеют длительную историю культурной и социальной активности, которая не была, однако, в достаточной степени документирована. Участники проекта являлись добровольцами из числа пациентов городской больницы, специализирующейся на гормональном лечении транссексуалов. Многие участники проекта были бездомными и имели низкий доход.

Их гормональное лечение оплачивалось за счет средств фонда общественного здравоохранения либо ими самими, когда гормоны приобретались на черном рынке. У этих людей, как правило, нет средств на то, чтобы оплачивать психотерапию перед началом медицинского вмешательства, как это рекомендуется в литературе. Это мужчины, заявляющие, что они женщины (male-to-female, MTF) либо женщины, заявляющие, что они мужчины (female-to-male, FTM), относящиеся к разным этническим группам. Часто им приходится зарабатывать на жизнь путем предоставления платных сексуальных услуг, в связи с чем они подвержены высокому риску ВИЧ-инфицирования и насилия (Yang, личная беседа, 1997).

Я рассказал о планируемом мною исследовании персоналу трансгендерной клиники, после чего врачи стали направлять ко мне пациентов клиники, проявивших интерес к участию в исследовании, чей социальный статус был относительно устойчив и чье психическое состояние было достаточно стабильным для того, чтобы они могли продуктивно со мной работать. На протяжении всего исследования в нем участвовали четверо мужчин, заявляющих, что они женщины (MTF), и две женщины, заявляющие, что они мужчины (FTM). Все они переживали процесс изменения тендера. Среди них трое имели англо-саксонское происхождение, один — латиноамериканское, один — афроамериканское, и одна — смешанное расовое происхождение. Их возраст варьировался от 30 до 57 лет.

Сбор и обработка данных

Данные этого исследования были собраны в течение трех встреч автора статьи с участниками проекта. В ходе первой встречи я представил участникам план исследования, предложил им заполнить опросник, направленный на сбор первичных демографических данных, и подписать соглашение об участии в проекте, а также разъяснил им задание, связанное с фотографированием. Каждому участнику был выдан фотоаппарат с заряженной пленкой на 27 снимков и дана следующая, рекомендуемая Зиллером, инструкция:

«Я хочу, чтобы вы запечатлели историю своей гендерной идентичности. Для этого вам необходимо сделать ряд фотографий (или попросить кого-либо вам в этом помочь), которые рассказывали бы о том, что значит быть транссексуалом. Предметом фотографирования может быть все, что угодно. Главное, чтобы фотографии отражали вашу тендерную идентичность. Не беспокойтесь, что снимки будут не слишком удачными с точки зрения профессиональной фотографии. Помните, что фотографии должны показывать то, какими вы себя видите. Когда вы используете все кадры и напечатаете снимки, выберите из них 12 фотографий для того, чтобы мы затем могли их с вами обсудить» (Ziller, 1990. р. 34).

Полученные фотографии являлись стимульным материалом для углубленного обсуждения, позволившего участникам проекта рассказать о своей гендерной истории посредством фотографии. Эти обсуждения представляли собой свободное, направляемое самими клиентами интервью, которое записывалось на диктофон и затем распечатывалось с целью выяснения деталей гендерной истории и определения ее сути. Затем на основе каждого интервью мною формулировались вопросы.

Участники проекта отвечали на эти вопросы в ходе второго интервью, которое также записывалось на диктофон и распечатывалось. При этом в каждом случае определялись наиболее значимые темы и формулировалось заключительное резюме. Таким образом, материалы по каждому клиенту включали: демографические данные, 12 фотографий и нарратив с выделением наиболее значимых тем, отражающих индивидуальную историю транссексуальной идентичности.

Значимые темы впоследствии интерпретировались с использованием разработанного Лейбличем и соавт. (Leiblich et al, 1998) холистическисмыслового подхода, что позволяло понять, как индивид воспринимает свою жизнь и чем она поучительна. Визуальный и вербальный материал по каждому участнику проекта был проанализирован и сопоставлен с целью выявления общих тем. Основное внимание при этом было направлено на выявление наиболее характерных паттернов мироощущения и смысловых связей. Используемый нами подход к интерпретации можно охарактеризовать как интуитивно-эмпатический. Наибольший интерес для нас представляли смыслы, содержащиеся в самих историях, поскольку эти истории уже являлись своего рода интерпретациями жизненного опыта участников. Моей основной задачей было выявление, понимание и объяснение этих смыслов. Параллельно я активно знакомился с литературой по тендерным вопросам и теми темами, которые содержались в академическом, политическом и популярном дискурсах, касающихся проблем транссексуалов и психотерапевтической работы с ними. Темы, выделенные мною в процессе исследования индивидуального материала, были затем проанализированы в контексте литературы.

Результаты исследования

Участники проекта с большим интересом отнеслись к предложению запечатлеть на фотографиях свою гендерную историю. Двое из них уже начали применять фотографию в период гендерной трансформации, переживаемой ими на фоне медицинского вмешательства. В рамках исследования они использовали уже имевшиеся фотографии наряду со снимками, сделанными с использованием полученных ими фотоматериалов. Двое других участников были рады воспользоваться бесплатным фотоаппаратом для запечатления своей внешности и идентичности. Все участники проекта были в какой-то мере известны общественности благодаря их участию в публичных собраниях, телевизионных передачах, публикации книг, а также включенности в движения местных гендерных активистов. Они выступали на собраниях и митингах, вели различные группы и т. д.

Большинство клиентов также были рады тому, что представленные ими фотографии помогут специалистам в области психического здоровья разобраться в жизненном опыте транссексуалов.

Все 72 фотографии (12 фото от каждого участника) были разложены вместе и проанализированы с целью выявления сходств и различий. Содержание фотографий вполне соответствовало характеру гендерных историй и раскрывало транссексуальный опыт. На фотографиях отражались: внешность участников проекта; опыт гендерной трансформации; контакты и поддержка на уровне местного сообщества; аспекты психического опыта, связанные с идентичностью; опыт повседневной жизни, а также специфические темы, связанные с транссексуальностью, такие, как культурная и социальная активность или дискриминация. Лишь в одном случае содержание фотографий ограничивалось самопрезентацией клиента и его стремлением убедить себя и других в своей тендерной идентичности. Все фото содержали эмоционально значимый материал, связанный с теми аспектами «я» и психического опыта участников проекта, которые вызывали у них чувства гнева, гордости, любви, привязанности, принятия, отчуждения от прошлого, отверженности либо счастья по поводу нынешнего состояния.

Наиболее частой темой была визуальная презентация себя в образе представителя желаемого пола и тендера. Эти фотографии, казалось, говорили: «Посмотри на меня! Признай во мне того человека, которым я сам себя считаю! Признай то тело, в котором я себя признаю!» 41 из 72 фотоснимков был связан с самопрезентацией и служил для участников проекта подтверждением их гендерной принадлежности — того, что они являются мужчинами или женщинами. 58 фотоснимков содержали образы участников проекта. Фотографии трех участников проекта, запечатлевшие их собственные образы (сопровождаемые следующими комментариями:

«Думаю, что я здесь выгляжу здорово!» [Рей], «Здесь я выгляжу круто!» [Андреа], «На этом фото я сам себе нравлюсь» [Гейл]) были связаны с самопрезентацией и теми или иными аспектами внешнего облика, даже когда основными темами фотографий было что-то еще. Фотоаппарат выступал в качестве зеркала, поскольку в большинстве случаев участники смотрели на фотокамеру.

Для MTF были также характерны самопрезентации, поддерживающие стереотипы гендерной идентичности: участники были явно озабочены размером своих бюста и бедер, весом, макияжем, наличием волос на лице, прической, подчеркнуто женственной одеждой, высокими каблуками и т. д. Обращало на себя внимание желание участников проекта избавиться от признаков принадлежности к мужскому полу и демонстрировать те качества внешнего облика и поведения, которые характерны для женщин. Трое клиентов сказали, что научились вести себя как женщины путем общения с другими транссексуалами либо с женщинами. Эти участники также подчеркивали, что они следуют стереотипным женским ролям, связанным с соблазнением и удовлетворением мужчин в качестве их любовниц, парными танцами с мужчинами в качестве «идеальных партнерш», предоставлением себя в качестве экзотического сексуального объекта, а также исполнением функций домохозяйки, деловой женщины и т. д.

В ходе проводимых на основе фотографий интервью все участники проекта обсуждали в основном то, что имеет определенное отношение к их

транссексуальной идентичности. Если же затрагивались иные темы, они все равно связывались с гендерной идентичностью. В большинстве случаев участники фокусировались на настоящем времени. Прошлые события обсуждались лишь для того, чтобы прояснить текущую ситуацию либо описать предысторию нынешнего состояния. Участники обращались, главным образом, к проблемам повседневной жизни, в том числе проблемам межличностных отношений, одиночества, поиска и обустройства жилья, занятости и т. п. Фокусировка участников на этих проблемах позволяла говорить о них как прагматичных субъектах, ориентированных на решение проблем. Все клиенты также придавали большое значение развитию своей транссексуальной идентичности. Все они, за исключением одного человека, начали активно менять свою тендерную идентичность сравнительно недавно (от двух месяцев до трех лет назад). В результате их интервьюирования были обнаружены общие для всех темы, обсуждение которых содержало как сходные для всех участников, так и уникальные аспекты.

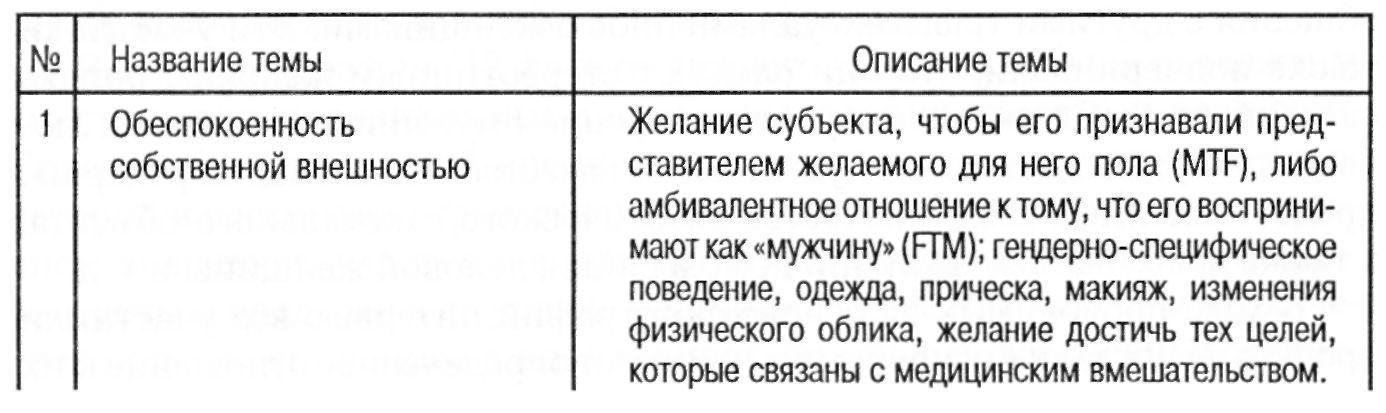

В результате анализа текстов интервью были выделены девять основных тем (см. таблицу 1): (1) обеспокоенность собственной внешностью; (2) развитие транссексуальной идентичности; (3) объяснение причин транссексуальности (теории ее этиологии); (4) переживание переходного состояния; (5) гендерные и сексуальные роли; (6) переживание дискриминации; (7) социальная активность; (8) источники поддержки и включение в сообщество единомышленников; (9) опыт общения со специалистами в области психического здоровья и врачами (последняя тема затрагивалась в основном по инициативе с нашей стороны, поскольку мы рассчитывали таким образом получить информацию, которая была бы полезна для читателей данной статьи). Кроме того, мы обращали внимание на различия между MTF и FTM в обсуждении тем, что представлялось естественным, учитывая качественную разницу во взглядах и опыте этих двух групп транссексуалов.

Таблица 2

Основные темы, выявленные в ходе интервью

ВИЗУАЛЬНО-НАРРАТИВНЫЙ подход

Продолжение таблицы 2

Окончание таблицы 2

Участники

Ди

Этому клиенту англо-саксонского происхождения 36 лет. На момент исследования он идентифицировал себя как MTF транссексуала, а также как гея и бисексуала. Он вырос на восточном побережье США, в возрасте 16 лет ушел из дома. Свое детство Ди характеризует как «период растерянности и неопределенности». В школе он ощущал себя отверженным, но «продавал наркотики, в которых все нуждались». Тем не менее, ему удалось закончить школу. Проблемы гендерной идентичности впервые стали для него значимыми в возрасте примерно 12 лет. Парадокс заключался в том, что в этот период он непродолжительное время работал моделью, демонстрируя одежду для мальчиков. Переодеваться в женское платье Ди начал в 16 лет и в течение нескольких лет скрывал свою транссексуальность. Он служил в военно-морских войсках, принимал героин и часто переезжал с одного места на другое. Он завязывал сексуальные и романтические отношения с женщинами. В возрасте примерно 20 лет

Ди даже женился. Тогда же у него родился сын. Три года назад, решив,

что ему надо что-то делать с тендерным дискомфортом, он переехал в Сан-Франциско в надежде на получение бесплатной гормональной терапии. На момент исследования он признавал себя женщиной и был убежден в том, что ему удалось, наконец, определить свою идентичность. На фотографии отражен один из моментов нанесения им макияжа.

что ему надо что-то делать с тендерным дискомфортом, он переехал в Сан-Франциско в надежде на получение бесплатной гормональной терапии. На момент исследования он признавал себя женщиной и был убежден в том, что ему удалось, наконец, определить свою идентичность. На фотографии отражен один из моментов нанесения им макияжа.

В настоящее время Ди — весьма Фотография Ди

занятой человек, ориентированный на решение проблем, работающий в трех местах. Кроме того, он обучается в университете. Ди живет с любовником, который также является транссексуалом. Фотографии подчеркивают его решимость, самодостаточность и стремление бросить вызов распространенным в обществе взглядам на транссексуалов. Он нередко участвует в телевизионных шоу.

Нэнси

Нэнси имеет англо-саксонское происхождение. Ему 33 года, и он идентифицирует себя как MTF трансексуала или как представителя «третьего гендера». Он также называет себя лесбиянкой и бисексуалом. В течение нескольких лет он находится на гормональном лечении и на момент исследования признавал себя женщиной. С подросткового возраста, проживая в Сиракузах, а затем в Нью-Йорке, он вел трансгендерный образ

жизни. Нэнси оставил школу в шестом классе и затем работал проституткой. Хотя он заявлял, что «пытался многое в себе подавлять», проходя психотерапию, он не скрывал, что являлся жертвой насилия и сексуальных домогательств со стороны своего отца, а затем — отчима. Нэнси рассказал, что впервые почувствовал себя не таким, как все, в возрасте шести лет, добавив, что не знает, «насколько острым было тогда это

чувство». Он признавался, что окружающие чувствовали его женственность и относились к нему не как к мужчине. В 13 лет его поместили в католический детский дом, из которого он убежал в Нью-Йорк в 14-летнем возрасте. Позже он перебрался в Новый Орлеан, где работал проституткой до тех пор, пока у него не возникли проблемы с законом. Будучи прагматиком, он заявлял: «Я мог бы зарабатывать больше, если бы у меня были сиськи», — а потому начал проходить гормональную терапию. Ему было трудно удержаться на мужской работе. Этому мешала склонность одеваться в женское платье. Вместе со своим другом Нэнси переехал в Лос-Анжелес, но в 1989 г. из-за преследований со стороны полицейских вынужден был перебраться в Сан-Франциско. В возрасте 23-х лет Нэнси некоторое время поддерживал отношения с мужчиной, склонным к насилию. Он характеризует себя как транссексуала без четко выраженной склонности быть мужчиной или женщиной: «Я не хочу быть ни тем,

чувство». Он признавался, что окружающие чувствовали его женственность и относились к нему не как к мужчине. В 13 лет его поместили в католический детский дом, из которого он убежал в Нью-Йорк в 14-летнем возрасте. Позже он перебрался в Новый Орлеан, где работал проституткой до тех пор, пока у него не возникли проблемы с законом. Будучи прагматиком, он заявлял: «Я мог бы зарабатывать больше, если бы у меня были сиськи», — а потому начал проходить гормональную терапию. Ему было трудно удержаться на мужской работе. Этому мешала склонность одеваться в женское платье. Вместе со своим другом Нэнси переехал в Лос-Анжелес, но в 1989 г. из-за преследований со стороны полицейских вынужден был перебраться в Сан-Франциско. В возрасте 23-х лет Нэнси некоторое время поддерживал отношения с мужчиной, склонным к насилию. Он характеризует себя как транссексуала без четко выраженной склонности быть мужчиной или женщиной: «Я не хочу быть ни тем,

ни другим. Я хочу быть просто Фотография Нэнси Нэнси — третьим полом». Он также говорит, что не хочет проходить хирургическую коррекцию пола и не понимает других MTF, которые просят убрать им половой член. Нэнси перестал работать проституткой после того, как встретил своего нынешнего партнера — также MTF транссексуала. Это случилось три года назад. В настоящее время Нэнси работает в книжном магазине. На фотографиях фигурирует сам Нэнси с другими транссексуалами, которые по тем или иным причинам для него значимы и которые научили его, «что значит быть транссексуалом».

Рей

Этой участнице проекта, называющей себя «транс-мэном», 57 лет. Она отличает себя от биологических мужчин, а также от своих ранних идентификаций в качестве гея и лесбиянки. Она рассматривает себя как бисексуалку и связывает эту тендерную идентификацию с приемом гормонов. В течение 14 лет она живет с женщиной (женой). Рей выросла в Чикаго, имеет смешанное расовой происхождение. В 1950-е годы она являлась жертвой полицейских рейдов по гей-барам. Идентифицируя себя также как художника и «фрика», в 1960-е годы вместе со многими хиппи Рей перебралась в Сан-Франциско. Даже среди представителей меньшинств она чувствовала себя аутсайдером и признавала вынужденную и досадную необходимость в использовании ярлыков: «Я такая, и я — некто еще». Рей ощущает свою транссексуальность как нечто биологическое в своей основе и признает, что проблемы тендерной идентификации возникли у нее уже в возрасте трех или четырех лет, хотя тогда она не умела выражать связанные с этим чувства. Она научилась этому лишь во взрослом возрасте, прочитав про Кристин Йоргенсон, а также книгу Герри Бенджамина. Всю свою жизнь страдая от бедности, Рей начала переживать трансформацию из женщины в мужчину лишь за два года до начала данного исследования, когда узнала о бесплатной гормональной Фотография Рей

Этой участнице проекта, называющей себя «транс-мэном», 57 лет. Она отличает себя от биологических мужчин, а также от своих ранних идентификаций в качестве гея и лесбиянки. Она рассматривает себя как бисексуалку и связывает эту тендерную идентификацию с приемом гормонов. В течение 14 лет она живет с женщиной (женой). Рей выросла в Чикаго, имеет смешанное расовой происхождение. В 1950-е годы она являлась жертвой полицейских рейдов по гей-барам. Идентифицируя себя также как художника и «фрика», в 1960-е годы вместе со многими хиппи Рей перебралась в Сан-Франциско. Даже среди представителей меньшинств она чувствовала себя аутсайдером и признавала вынужденную и досадную необходимость в использовании ярлыков: «Я такая, и я — некто еще». Рей ощущает свою транссексуальность как нечто биологическое в своей основе и признает, что проблемы тендерной идентификации возникли у нее уже в возрасте трех или четырех лет, хотя тогда она не умела выражать связанные с этим чувства. Она научилась этому лишь во взрослом возрасте, прочитав про Кристин Йоргенсон, а также книгу Герри Бенджамина. Всю свою жизнь страдая от бедности, Рей начала переживать трансформацию из женщины в мужчину лишь за два года до начала данного исследования, когда узнала о бесплатной гормональной Фотография Рей

терапии и иных медицинских услугах. Ей также посчастливилось пройти хирургическое вмешательство по удалению грудных желез. Это было для нее важно, но не имело принципиального значения для ее идентификации. На момент исследования она признавала себя мужчиной и чувствовала, что вместе со своей сожительницей является «гетеросексуальной парой». Рей работает телефонным дилером и пишет фантастические романы, что составляет важный элемент ее профессиональной идентичности. Фотографии отражают процесс ее самоидентификации и опыт других FTM. На фотографии Рей запечатлена на фоне работы одной из своих знакомых художниц.

Гейл

Гейл — 33-летний афроамериканец, родившийся в Нью-Йорке. В детстве он долго жил в Либерии — на родине своих родителей. Он считает себя MTF транссексуалом, хотя в подростковом возрасте был геем. Он рассматривает транссексуальность как одну из стадий своей тендерной идентификации в качестве женщины. Такая мысль возникла у него в период прохождения операции по изменению пола. Несколько месяцев назад Гейл начал проходить гормональную терапию и был доволен ее первыми результатами. В момент исследования он уже считал себя женщиной. В прошлом же он переодевался в женское платье лишь дома и на непродолжительное время, всегда сопротивляясь этому желанию. На момент исследования Гейл также проходил амбулаторную программу по лечению зависимости, поскольку в течение многих лет принимал различные наркотики. В прошлом он также зарабатывал на жизнь, оказывая сексуальные услуги. В те годы он считал, что «все это — единственно возможный для транссексуала образ жизни». Он старался найти женскую работу и чрезвычайно ценил любые проявления поддержки со стороны окружающих. Гейл перебрался в Калифорнию в 1991 г., после посещения живших там родителей. Он считал, что прием наркотиков и сниженное настроение связаны с негативным отношением к нему родственников, и был чрезвычайно рад тому, что после

Гейл — 33-летний афроамериканец, родившийся в Нью-Йорке. В детстве он долго жил в Либерии — на родине своих родителей. Он считает себя MTF транссексуалом, хотя в подростковом возрасте был геем. Он рассматривает транссексуальность как одну из стадий своей тендерной идентификации в качестве женщины. Такая мысль возникла у него в период прохождения операции по изменению пола. Несколько месяцев назад Гейл начал проходить гормональную терапию и был доволен ее первыми результатами. В момент исследования он уже считал себя женщиной. В прошлом же он переодевался в женское платье лишь дома и на непродолжительное время, всегда сопротивляясь этому желанию. На момент исследования Гейл также проходил амбулаторную программу по лечению зависимости, поскольку в течение многих лет принимал различные наркотики. В прошлом он также зарабатывал на жизнь, оказывая сексуальные услуги. В те годы он считал, что «все это — единственно возможный для транссексуала образ жизни». Он старался найти женскую работу и чрезвычайно ценил любые проявления поддержки со стороны окружающих. Гейл перебрался в Калифорнию в 1991 г., после посещения живших там родителей. Он считал, что прием наркотиков и сниженное настроение связаны с негативным отношением к нему родственников, и был чрезвычайно рад тому, что после

трех лет отчуждения ему удалось поговорить с матерью. Он надеялся, что теперь родственники будут по отношению к нему более открытыми. Гейл женат и имеет двух сыновей. Сделанные им фотоснимки подчеркивают его «естественную женственность», которой, по его словам, завидуют биологические женщины. Его фотографии чем-то напоминают демонстрацию новых Фотография Гейл моделей одежды. Он говорит, что, одеваясь в разную одежду, он старается подчеркнуть, что он в разное время является то деловой женщиной, то матерью, то женой.

Андреа

53-летний MTF транссексуал мексикано-американского происхождения по имени Андреа осознал свою транссексуальную идентичность в 51 год и вскоре начал проходить гормональную терапию. Он был очень горд своей успешной карьерой консультанта по продаже крупногабаритных товаров и тем, что ранее активно работал в профсоюзах. Вскоре после раскрытия своей тендерной принадлежности перед окружающими он тихо оставил работу и, став безработным, жил один в маленькой квартире в районе Мишен. Ранее он в течение 20 лет был женат, имеет двух дочерей и сына. Его отношения с членами бывшей семьи несколько натянуты, и ему кажется, что родственники его стесняются. Он также посетил живущих в Мексике мать и сестру, которые стараются его поддерживать. Андреа признался, что ощущал свою инакость уже в 3-4 года: когда в детстве он пытался ходить в туфлях на высоких каблуках, окружающие над ним смеялись. Он родился в Мексике и переехал в Соединенные Штаты в 21 год, начав в то время вступать в половые связи с мужчинами и транссексуалами. Эти связи продолжались и на протяжении всего времени его семейной жизни. Андреа считал, что никогда не будет менять свой пол и называл себя «трусом», однако его отношение к этой проблеме изменилось вскоре после пережитого им кризиса, когда он всерьез думал о самоубийстве. В прошлом он также многие годы употреблял наркотики, но прохождение программы «12 ступеней» помогло ему избавиться от зависимости. Эта программа также помогла ему разрешить внутренние конфликты, связанные с его католическим воспитанием. Андреа принимал участие во многих культурных и политических акциях и был убежден, что ему, наконец, удалось научиться конструктивно использовать свой гнев. В последнее время он считал себя женщиной и надеялся завершить переход в новое гендерное качество благодаря феминизации своего тела путем устранения волос на лице, прохождения пластических операции, гормонального Фотография Андреа увеличения размеров груди и бедер, а также удаления полового члена. Даже в тех случаях, когда фотографии, созданные Андреа, были связаны с другими темами, в частности, его этнической идентичностью, они использовались им для того, чтобы показать, как он доволен достигнутыми гендерными изменениями.

53-летний MTF транссексуал мексикано-американского происхождения по имени Андреа осознал свою транссексуальную идентичность в 51 год и вскоре начал проходить гормональную терапию. Он был очень горд своей успешной карьерой консультанта по продаже крупногабаритных товаров и тем, что ранее активно работал в профсоюзах. Вскоре после раскрытия своей тендерной принадлежности перед окружающими он тихо оставил работу и, став безработным, жил один в маленькой квартире в районе Мишен. Ранее он в течение 20 лет был женат, имеет двух дочерей и сына. Его отношения с членами бывшей семьи несколько натянуты, и ему кажется, что родственники его стесняются. Он также посетил живущих в Мексике мать и сестру, которые стараются его поддерживать. Андреа признался, что ощущал свою инакость уже в 3-4 года: когда в детстве он пытался ходить в туфлях на высоких каблуках, окружающие над ним смеялись. Он родился в Мексике и переехал в Соединенные Штаты в 21 год, начав в то время вступать в половые связи с мужчинами и транссексуалами. Эти связи продолжались и на протяжении всего времени его семейной жизни. Андреа считал, что никогда не будет менять свой пол и называл себя «трусом», однако его отношение к этой проблеме изменилось вскоре после пережитого им кризиса, когда он всерьез думал о самоубийстве. В прошлом он также многие годы употреблял наркотики, но прохождение программы «12 ступеней» помогло ему избавиться от зависимости. Эта программа также помогла ему разрешить внутренние конфликты, связанные с его католическим воспитанием. Андреа принимал участие во многих культурных и политических акциях и был убежден, что ему, наконец, удалось научиться конструктивно использовать свой гнев. В последнее время он считал себя женщиной и надеялся завершить переход в новое гендерное качество благодаря феминизации своего тела путем устранения волос на лице, прохождения пластических операции, гормонального Фотография Андреа увеличения размеров груди и бедер, а также удаления полового члена. Даже в тех случаях, когда фотографии, созданные Андреа, были связаны с другими темами, в частности, его этнической идентичностью, они использовались им для того, чтобы показать, как он доволен достигнутыми гендерными изменениями.

Дин

Дин — 30-летняя FTM транссексуалка англо-саксонского происхождения, которая лишь за два месяца до начала исследования начала лечиться тестостероном. Она приехала в Сан-Франциско из Портланда два года назад и жила одна в маленькой квартире в центральном районе города. До 10 лет она проживала в Германии, где, как она говорила, доминировали традиционные гендерные роли. Переехав затем с родителями в Техас, она ощутила себя совсем в иной среде. Ей всегда нравилось заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе. Благодаря этому она чувствовала себя более живой, более полно ощущала свое тело. Вплоть до последнего времени она считала себя подростком, хотя ей очень не нравилось так себя называть. Она также призналась, что всегда избегала однозначных определений своей гендерной принадлежности и что ей больше нравятся такие определения, как «трэнни» или «квир», поскольку они предполагают текучесть и открытость. Дин была высокообразованна и закончила аспирантуру по философии. На момент исследования она поступила на юридический факультет университета и была очень рада начатому лечению по изменению ее гендерной принадлежности. С недавних пор она стала открыто заявлять своим друзьям и родственникам, что она транссексуалка, и все еще ожидала их ответной реакции. Реакции многих ее знакомых имели негативный оттенок и расстраивали ее. Она с интересом наблюдала

Фотография Дин за тем, как по мере гормонального лечения изменяется ее

тендерная идентичность, и заявляла, что в определенный момент хотела бы пройти операцию по удалению молочных желез. В то же время к оперативному изменению гениталий она относилась отрицательно. В течение длительного времени она не пользовалась фотоаппаратом, ожидая более выраженных изменений своего организма в результате приема гормонов. По ее мнению, это помогло бы ей увидеть явные различия между своим новым и прежним — детским — обликом. «Когда же я смотрю на фотографии сейчас, — говорила она, — у меня не возникает ощущения, что это — кто-то иной». «Т», или тестостерон, был для нее чем-то очень важным. На одной из фотографий ее друг набирает для нее новую дозу гормонального препарата.

Обсуждение

Чеччини, Йакоэлла и Равенна (Cecchini, Iacoella, Ravenna, 1998), проводившие исследования телесного образа транссексуалов, дают объяснение озабоченности транссексуалов своим внешним обликом, что было, в частности, характерно для Гейл и Андреа. Они считают эту озабоченность отражением попытки транссексуалов адаптироваться к внешним и внутренним тендерным ожиданиям, их стремления подтвердить свою кросс-тендерную идентичность. Возможно, именно это является одной из причин наблюдаемой нами в ходе исследования и характерной для транссексуалов фиксации на своем облике, проявляющейся в фотографиях. Фотография являлась для них одним из средств коммуникации, с помощью которого они могли помочь другим воспринять их так, как они воспринимают себя сами. Для транссексуалов, утверждающих, что их внутреннее ощущение своего «я» не соответствует тому, что они видят в зеркале, фотография также является способом коммуникации с самим собой и средством подтверждения изменений, направленных на большее соответствие психики и сомы. Используя терминологию символической интеракции, можно сказать, что фотография становится «мною», соответствующим моему «я» (Combs, Ziller, 1977). Фотография отражает то, как фотографирующий перерабатывает информацию. Следуя предлагаемому Берри (Barry, 1996) символически-конструкционистскому подходу, можно утверждать, что фотография дополняет понимание субъектом внутренней и внешней реальности и в то же время противостоит ему. Подтверждением этого является искреннее утверждение Андреа по поводу своего облика на фото: «Я никогда не думал, что увижу себя таким!» О том же самом свидетельствует то, как Дин рассортировала свои детские фотографии: она разделила их на соответствующие и не соответствующие ее чувству «я».

Работа Проссера (Prosser, 1998) — ученого-транссексуала — помогает оценить важность фотографии для понимания транссексуальной истории. Он изучал использование фотографии в опубликованных биографиях транссексуалов и пришел к выводу, что фотоснимки и нарративы усиливают друг друга, помогая увидеть реальность. «Фотографии не лгут», и фотоавтопортреты служат прообразом трансгендерного перехода, делая транссексуальную идентичность реальной. В своих автобиографиях транссексуалы используют свои старые фотографии, чтобы показать, что прошлое более не имеет к ним отношения. Фотографии же, относящиеся к настоящему, способствуют созданию нарратива о телесных изменениях. Они позволяют этому нарративу стать реальностью, наряду с фотографиями, свидетельствующими об этих изменениях. Фотографии могут способствовать как самопризнанию, так и самоотчуждению. Рассматривая свои фотографии, мы можем воскликнуть: «Да, это я!» — либо: «Не может быть, это — не я!». И это особенно справедливо для транссексуалов. Чем более фотография подтверждает заявляемую ими идентичность, тем меньше необходимости в том, чтобы что-то о ней говорить, потому что снимок говорит сам за себя (примером чего может быть интервью с Гейл).

Фотографии также заставляют человека спрашивать: «Как же я выгляжу на самом деле?» — поскольку они могут существенно расходиться с тем, как субъект воспринимает свои тендер и идентичность.

Проссер (там же) попытался понять значение телесного образа и его изменения в нарративах транссексуалов. Он использует введенное Анзье (Anzieeu, 1989) понятие «эго-оболочка». Несмотря на то, что первоначально Анзье был последователем Лакана, он никак не мог принять развиваемое последним представление о том, что бессознательное организуется наподобие языка. Он рассматривал бессознательное как структуру наподобие тела, полагая, что такого же мнения придерживался и Фрейд. По мнению Анзье, поверхность тела наиболее значима для «я», а потому кожные покровы являются основой формирования

чувства «я»:

Разделяя внутреннюю и внешнюю части тела и служа границей контакта между «ты» и «я», кожа является ключом к пониманию взаимодействия субъекта с окружающими его людьми, а также биологического, психического и социального. Она создает целостность «я» и удерживает его; она нас защищает и делает дискретными. Кроме того, она является нашим первым средством коммуникации с другими и окружающим миром

(Prosser, 1998, р. 65).

При смене сексуальной идентификации поверхность тела претерпевает изменения. Этот процесс запускают гормоны, способствуя изменению контуров тела и структуры биологических тканей, распределения волос на теле, а также кожной текстуры. Последующие хирургические вмешательства радикально изменяют форму гениталий и способствуют появлению новых частей тела. Проссер утверждает, что все физические изменения, направленные на «воплощение» нового пола, составляют основу транссексуального нарратива и позволяют лучше понять чувства, связанные с разными этапами жизни. Психическая репрезентация тела проецируется на материальное тело, из-за чего ощущаемый субъектом психический дискомфорт, связанный с чувством «пойманности в чужое тело», получает вполне реальное физическое выражение на уровне кожной чувствительности. Чувство «я», по мнению Анзье (Anzieu, 1989), тесно связано с образом телесной целостности. Транссексуалы часто не хотят прикасаться к некоторым частям своего тела (так, например, некоторые MTF транссексуалы испытывают отвращение к своему половому члену, поскольку этот орган не входит в их телесный образ «я»). Когда физическое тело не соответствует внутреннему телесному образу, субъект описывает это как «пойманность в чужое тело».

Постмодернистские представления о формировании идентичности допускают гораздо большую изменчивость и пластичность сексуальной и тендерной идентичности, чем предполагалось ранее. Это может опре

делять более открытую клиническую позицию специалиста в его работе с трансгендерными клиентами, когда он помогает им найти идентичность, наиболее соответствующую их внутреннему опыту, и в то же время встроиться в социальный контекст. Дензин (Denzin, 1994) утверждает, что индивиды почти всегда способны создавать определенные объясняющие истории или «рабочие теории» относительно своего поведения и опыта:

«Эти теории-истории заключены в оральных и культурных текстах группы и основаны на локальных знаниях, то есть таких, которые доказали свою эффективность для группы в конкретных условиях. Эти прагматические теории позволяют увидеть смысл в проблемном опыте» (р. 247).

Эта точка зрения помогает объяснить переживаемое Дин ощущение того, будто она «видит себя» впервые, входя в комнату, где находятся FTM, а также слова Андреа о том, что когда он сидит за одним столом с другими транссексуалами, это подтверждает его идентичность.

Истории, которые мы рассказываем друг другу о том, кто мы такие и кем мы можем стать, являются индивидуальными вариациями «нарративных слепков», допустимых в нашей культуре (Rosenwald, Ochberg, 1992, p. 214). Связи между индивидуальными жизнями субъектов и социальным порядком явственно прослеживаются в нашем исследовании. Всякое общество располагает определенным взглядом на мир — образом того, что считается допустимым и желательным, и того, что рассматривается как недопустимое и низменное. Какими бы ни были те смыслы, чувства, поведение или способы физической самопрезентации, которые не вписываются в «культурные слепки», они неизбежно становятся источником чувств растерянности и вины.

«Когда люди рассказывают историю своей жизни, они делают это в соответствии с теми логическими моделями, которые отличают ту или иную культуру. Без этих моделей создание нарратива становится невозможным... Истории, соответствующие культурным моделям, признаются вполне приемлемыми. Их формальное соответствие этим моделям часто остается незамеченным, хотя и позволяет осмыслить поведение. Те же истории, которые не соответствуют этим моделям, приходят в большее или меньшее противоречие с культурой» (Rosenwald, Ochberg, 1992, p. 265).

Создание повествований и осмысление жизни являлись основным содержанием психотерапевтического опыта транссексуалов: определенная сюжетная линия развивалась ими в течение нескольких лет (Дин сказала, что знакома с типичными историями транссексуалов благодаря Интернету, и что хотела бы, в случае необходимости, адаптировать свою историю к историям транссексуалов для того, чтобы получить то лечение, которое ей необходимо). Проссер (Prosser, 1998) отмечает, что создание нарратива, который становится автобиографией, нередко начинается в психотерапевтическом кабинете. В отличие от диагноза, автобиография говорит транссексуалу о том, что в этом состоянии он пребывает очень давно. Диагностические критерии DSM-IV (АРА, 1994) предполагают получение подтверждений в истории жизни пациента. Поли (Pauly, 1981), известный исследователь телесного образа транссексуалов, утверждает, что для постановки диагноза очень важно оценить способность клиента создавать ясную историю тендерного дискомфорта и формирования у него чувства несоответствия приписываемого ему пола его ощущениям. При этом клиницист становится слушателем, который оценивает «сюжетную линию» клиента и развиваемые им темы с точки зрения «архетипичной истории транссексуализма».

Ретроспективная природа автобиографии позволяет транссексуалу увидеть, что ему всегда была присуща особая идентичность. Поэтому для постановки диагноза гендерной дисфории психотерапевт должен выслушать историю появления и развития тендерных нарушений клиента. В отличие от лечения многих других эмоциональных расстройств, преодоление гендерной дисфории возможно лишь благодаря формированию транссексуальной идентичности. Однако соответствие диагностическим критериям является тем «фильтром», который позволяет некоторым субъектам сформировать и прожить свою историю. Неправильное ее «прочтение» может вызвать острый психологический дискомфорт и страдание. Транссексуал должен быть опытным «рассказчиком» истории своей жизни и знать истории других транссексуалов (Андреа и Рей по 50 с лишним лет, и они лишь недавно начали физические изменения своего гендера, вспоминая при этом, что еще 30 лет назад слышали об известных транссексуалах. Когда, будучи ребенком, Гейл слышал о транссексуалах, он думал: «Наверное, это я в будущем»).

Боктинги Кольман (Bockting, Coleman, 1992) разработали, возможно, наиболее интересный подход к лечению гендерной дисфории, свободный от оценочных суждений. Они утверждают, что самостоятельная концептуализация пациентом своей гендерной дисфории оказывает на него сильное влияние. Эти авторы признают наличие широкого спектра различных вариантов гендерной дисфории и разные мотивы обращения пациентов за вмешательствами по изменению гендера. Они не пытаются определить, кто такой «настоящий» транссексуал, тем самым предоставляя пациентам большие возможности для тендерного самоопределения. Они выступают за то, чтобы лечение тендерной дисфории рассматривалось как составная часть общей картины психического

здоровья пациентов. Предлагаемая ими модель лечения ориентирована на решение пяти основных задач: (1) оценка состояния клиента;

(2) коррекция и лечение сопутствующих психических расстройств; (3) создание условий для формирования идентичности; (4) коррекция сексуальной идентичности; (5) последующее поддерживающее лечение.

Считая нынешние классификации сексуальной идентичности некорректными, Боктинг и Кольман выделяют в ней следующие четыре компонента: (1) биологический пол; (2) гендерная идентичность; (3) социальная сексуальная роль; (4) сексуальная ориентация. Все эти компоненты, по их мнению, должны рассматриваться и оцениваться как независимые факторы.