Условия проведения арт-терапевтических занятий

Совсем недавно в нашем отделении появилась специальная комната для психотерапевтических занятий. Эта же комната используется для проведения учебных занятий и трудотерапии — собирания картонных коробочек. Таким образом, занятия арт-терапией должны согласовываться с общим распорядком жизни отделения. Они проводятся раз в неделю в один и тот же день, в одно и то же время — после завтрака и перед прогулкой. Продолжительность арт-терапевтнческой сессии — полтора часа. Летом мы имеем возможность заниматься на улице, в небольшом дворике. После наших занятий больные нередко остаются на улице и продолжают прогулку. Занятия на улице создают более непринужденную обстановку, а также дают больным возможность курить, не покидая психотерапевтического пространства, не выходя из группы.

Форма арт-терапевтических занятий

В своей работе мы руководствуемся теоретическими разработками и рекомендациями А.И. Копытина по проведению групповых арт-терапевтических занятий с психиатрическими пациентами (Копытин, 2001, 2002). Исходя из предлагаемой этим автором классификации разных форм групповой арт-терапии, я остановила свой выбор на тематической группе, в наибольшей степени отвечающей особенностям пациентов и условиям работы. Занятия арт-терапией проходят в закрытой группе с постоянным составом из шести человек. Психологическая безопасность обеспечивается отчасти именно постоянством состава участников группы, а также определенным временем занятий.

Задачи арт-терапии

В ходе работы нами ставились следующие задачи:

• освоение различных материалов, получение информации о разных способах самовыражения, что должно обеспечивать сенсорную и эмоциональную стимуляцию больных и способствовать сохранению и развитию их практических умений;

отреагирование сложного психологического материала с возможным

его осознанием, приводящее к развитию у больных способности к сознательному контролю над своими потребностями и переживаниями, а также развитие межличностной компетентности, то есть способности понимать чувства и потребности других людей и способности к продуктивному взаимодействию с ними.

Хранение работ

Художественные работы, созданные на занятиях по арт-терапии, хранятся в шкафу в ординаторской, а также у меня дома. Палаты, где живут больные, небольшие, и в них не полагается хранить изобразительную продукцию. Несколько картин, признанных лучшими психиатром и заведующим отделением, размещены на стене в комнате, где проводятся школьные занятия и занятия по арт-терапии.

Одно из достоинств фотографий заключается в том, что они занимают мало места, не пачкаются. Больные могут хранить их при себе. Кроме того, фотографии можно вновь печатать и посылать в письмах родственникам, знакомым. Таким образом, фотография становится для пациентов средством опосредованного общения и связи с внешним миром.

Описание занятий

С этой группой пациентов мною уже было проведено около десяти занятий по арт-терапии, прежде чем мы перешли к фотографии. Все члены группы уже хорошо знали друг друга, привыкли работать вместе и ощущали себя достаточно безопасно.

«Автопортрет». Занятие началось с разговора о том, что такое автопортрет. Каждый больной рассказал, как он понимает это слово. Пациенты вспомнили, какие автопортреты они видели когда-то в музеях или на репродукциях. Мы обсудили, что важно для автопортрета: внешний вид, одежда, обстановка, фон. Какой может быть фон: одноцветный, абстрактный, разноцветный, реалистический интерьер, пейзаж природы, городской вид.

Каждому члену группы предлагалось представить, на каком фоне он сам хочет себя видеть, и нарисовать этот фон гуашью на большом листе ватмана. После завершения рисования каждый выбирал для себя место в пространстве кабинета, при помощи скотча вешал свой лист ватмана и размещался на его фоне. Работы по очереди обсуждались. Автор давал композиции название, при желании объяснял, чем обусловлен выбор именно такого фона и места в пространстве. Другие члены группы могли задавать автору вопросы по поводу его работы. Не допускались только отрицательные оценочные суждения.

После обсуждения я фотографировала каждого члена группы, создавая его «Автопортрет».

На следующем занятии обсуждались полученные фотографии. Каждый высказывал свое впечатление о том, как он получился на снимке. Доволен он своим обликом или удивлен, разочарован. Удалось ли ему создать именно тот образ, который он хотел. Совпадает ли его понимание своего образа с впечатлением других членов группы о нем. Мы обсудили ряд тем: насколько точно наше внутреннее состояние отражается на нашем лице? Может быть, другие видят не то, что я чувствую на самом деле? Почему это происходит? Есть ли здесь моя вина? Что можно сделать? Изменилось ли название портрета после того, как он был увиден со стороны, на фотографии, по сравнению с тем, каким он был задуман в процессе рисования?

Предлагалось создать для фотографий рамки и разместить готовые портреты в пространстве психотерапевтического кабинета. Если по каким-то причинам это было невозможно осуществить на практике, предлагалось рассказать о своем замысле. Каждый участник группы высказывался. Обсуждалось, как создание рамки повлияло на содержание и форму «Автопортрета». Изменилось ли его расположение в кабинете по сравнению с прошлым занятием? Почему? Что понравилось больше — создание фона и фотографирование на прошлой сессии или полученная сегодня фотография? Почему? Чем это можно объяснить? В конце сессии больные забрали фотографии с собой.

Сочинение историй. В начале занятия я показывала сделанные мной фотографии: пейзажи, дворы, натюрморты. Члены группы рассматривали их, обсуждали те, которые произвели на них наибольшее впечат

ление, а затем выбирали по одной фотографии, наиболее понравившейся им. Давалось задание сочинить историю по этой фотографии. История могла быть в любом жанре. Потом пациенты зачитывали сочиненные ими истории, и каждый высказывал свое впечатление о них. Близка ли ему эта история, или такая фотография вдохновила бы его на создание совсем другого рассказа. Один пациент выбрал изображение женского лица, наложенное на один из корпусов их психиатрической больницы. Здание построено из кирпича, на окнах — решетки. Он сочинил следующий рассказ:

«Мир до того несовершенен, что по решению сухой буквы немого закона возможно лишиться всего... Тюрьмы, стены, решетки. Все это создано лишь для того, чтобы лишить это сокровенное и нежное создание, которым является женщина, того нежного и прекрасного, что было еще вчера ее жизнью... Лишь только взгляд, обреченно смотрящий на синее небо, помогает силой мечты и воспоминаний мысленно вернуться в тот мир солнца и неги, в котором было что-то и... которое уже не вернуть».

Следует отметить, что любимая девушка этого члена группы, Л. С, содержится в соседней с больницей женской тюрьме. Из прогулочного дворика больницы психиатрические пациенты могут видеть в окнах девушек. Они пытаются общаться знаками, за что бывают наказаны, многие переписываются. Л. С. и его возлюбленная общаются таким обра

зом уже два года. Когда Л. С. прочитал свой рассказ, ему, по его словам, стало очень грустно, «даже сердце заболело». И он захотел выбрать еще одну фотографию и сочинить другую историю, чтобы успокоиться. Он выбрал фотографию с окном. Лучи солнца сбоку падают на стекло и образуют подобие звезды (при фотографировании я использовала фильтр «шесть лучей»). Л. С. сочинил следующую историю:

«Окно. Как много может сказать вид из окна. Это словно вид на другой мир. Где, если придать нужный смысл словам, можно увидеть нечто такое, что граничит с подсознанием, на грани других измерений. Где есть нечто потрясающее, нечто высокое, нечто такое, что для духовного восприятия человека является высоко красивым и изящным, что порой не замечаешь за жизненной суетой нашей обыденности, что можно ощу

тить душой, силой фантазии, уходя в другой мир, в мир других

измерений».

Сочиняя историю при выполнении теста Сильвер (Сильвер, Копытин, 2002), этот пациент тоже создал два варианта развития сюжета и в конце даже пояснил свою позицию: «Надеюсь на лучшее, понимая, что в жизни не всегда бывает так, как хочется».

Меня поразило, что члены моей группы выбирали фотографии, отражающие негативные стороны жизни. Казалось бы, по контрасту с условиями их существования они должны были бы выбирать красивые пейзажи, цветы, изображения породистых животных. Но нет — выбраны были помойки, грязные дворы и т. п.

Больной А.С. выбрал изображение свалки. Он сочинил следующий текст:

«Весь быт заложен в старых, ненужных вещах, в которых люди не видят необходимости. Они приходят к нам — к людям, проводящим свою жизнь в отбросах цивилизации.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФОТОТЕРАПИИ

Весь быт в отбросах, Вся жизнь в помойке.

И нет вопросов, И нет устойки».

Я не предлагала создавать стихи, но они были сочинены. Членов моей группы вдохновили наиболее мрачные, пессимистичные из принесенных мною фотографий.

Еще один яркий пример — стихотворение по фотографии, запечатлевший брошенную игрушку-медведя на помойке за решеткой. Автор стихотворения — больной И. С. (38 лет):

«Здравствуйте, я мишка!

«Здравствуйте, я мишка!

Жизнь моя — помойка, Бросили меня все, Но живу я бойко!

Здесь нашел друзей я, Мне не одиноко,

Хоть и обошлися Все со мною плохо».

Фотография, сделанная пациентом И. С.

И. С. сказал, что мог бы и далее продолжать сочинять стихотворение. Он попросил подарить ему эту фотографию, а впоследствии написал музыку, продолжил стихи и создал песню.

Еще несколько человек в конце занятия попросили оставить им выбранные фотографии. Можно предположить, что фотография помогла им в выявлении личностно значимого материала. После этого занятия члены моей группы выражали заинтересованность искусством фотографии.

Выбор объекта для фотографирования. Данное занятие проходило на улице. Я объяснила членам группы, как фотографировать с помощью моего фотоаппарата. Затем попросила их прогуляться по небольшому дворику больницы, внимательно осмотреть его.

Конечно, этот пейзаж известен многим членам группы уже несколько лет, но я предложила им попробовать взглянуть на него как будто первый раз. Давалось следующее задание: выбрать объект или вид, который вызывает положительные эмоции; выбрать объект или вид, который вызывает отрицательные эмоции; выбрать объект или вид, который вызывает эстетическое чувство, схожее с тем, которое может вызвать произведение искусства.

Члены моей группы гуляли по дворику больницы, осматривались. Когда кто-то говорил, что он уже выбрал объект для фотографирования, я давала ему фотоаппарат. На следующем занятии фотографии обсуждались. Сначала высказывался автор: насколько он удовлетворен результатом, получилось ли то, что он ожидал, или нет. Затем высказывались другие члены группы. Я обращала внимание на художественные характеристики фотографий, стараясь не высказывать оценок. Среди снимков было немало выразительных образов, вызывавших у больных яркую эмоциональную реакцию. Например, отрицательные эмоции вызывал стоматологический кабинет или другой член группы (мы затем обсуждали, какие именно качества этого человека послужили тому причиной). Пациент А.С. (22 года) в качестве объекта, вызывающего отрицательные эмоции, сфотографировал помойку. Положительные эмоции у него вызвал черный кот, живущий в отделении. Наиболее интересен его образ эстетического объекта. Он создал своеобразную инсталляцию. Во дворе больницы есть грядки, за которыми ухаживают сами пациенты. На момент нашего занятия одна из грядок была вскопана. Кроме того, на ней лежала бетонная плита с неровными краями, но почти прямоугольной формы, что придавало грядке сходство с могилой. А.С. обратил на это внимание. Он нашел две палки, соединил их наподобие креста и воткнул в грядку. Для завершения образа ему захотелось повесить на «крест» полиэтиленовый пакет, валявшийся рядом, около урны.

Члены моей группы гуляли по дворику больницы, осматривались. Когда кто-то говорил, что он уже выбрал объект для фотографирования, я давала ему фотоаппарат. На следующем занятии фотографии обсуждались. Сначала высказывался автор: насколько он удовлетворен результатом, получилось ли то, что он ожидал, или нет. Затем высказывались другие члены группы. Я обращала внимание на художественные характеристики фотографий, стараясь не высказывать оценок. Среди снимков было немало выразительных образов, вызывавших у больных яркую эмоциональную реакцию. Например, отрицательные эмоции вызывал стоматологический кабинет или другой член группы (мы затем обсуждали, какие именно качества этого человека послужили тому причиной). Пациент А.С. (22 года) в качестве объекта, вызывающего отрицательные эмоции, сфотографировал помойку. Положительные эмоции у него вызвал черный кот, живущий в отделении. Наиболее интересен его образ эстетического объекта. Он создал своеобразную инсталляцию. Во дворе больницы есть грядки, за которыми ухаживают сами пациенты. На момент нашего занятия одна из грядок была вскопана. Кроме того, на ней лежала бетонная плита с неровными краями, но почти прямоугольной формы, что придавало грядке сходство с могилой. А.С. обратил на это внимание. Он нашел две палки, соединил их наподобие креста и воткнул в грядку. Для завершения образа ему захотелось повесить на «крест» полиэтиленовый пакет, валявшийся рядом, около урны.

А.С. был сильно взволнован. Я спросила, зачем он повесил пакет. Он ответил: «Это осквернение, осквернение могилы... кощунство такое... кощунство». Он улыбался, был доволен и возбужден. Это занятие заинтересовало больных, они были увлечены выбором объекта фотографиро

Фотография, сделанная пациентом А.С. вания и последующим его обсу-

ждением, поэтому мы немного выбились из регламента. Мы еще продолжали обсуждать инсталляцию А.С, когда другие пациенты нашего отделения уже вышли на прогулку. Они были заинтересованы. Что это за могила? Кто умер? Интересно, что замысел автора инсталляции был понят адекватно, однозначно. Заинтересовалась нашими занятиями и одна из медсестер. Она спросила, кто это похоронен. Один из пациентов, только что вышедший на прогулку, сумел быстро включиться в происходящее и остроумно заметил: «А это я своего клопа убил и похоронил». Медсестра в ответ промолчала.

Телесные ощущения. Эта арт-терапевтическая сессия также проходила во дворе больницы. Я предложила членам группы найти в пространстве двора место, где они чувствуют себя наиболее комфортно. Каждый нашел это место и показал его другим членам группы, объяснив, почему ему хорошо здесь, какие у него возникают мысли и чувства. Затем нужно было найти в пространстве больничного двора наиболее неприятное место. Оно также показывалось другим членам труппы и обсуждалось. Потом нужно было вернуться в свой «уютный уголок» и принять в нем наиболее комфортную для тела позу. Это также обсуждалось. Затем члены группы переходили в наиболее неприятное для них место двора и принимали самую неудобную для себя позу. За этим следовало обсуждение.

Следующей задачей, предлагаемой мною членам группы, было принять неудобную позу в неприятном месте и провести в таком положении три минуты, фиксируя все мысли, чувства и ассоциации, возникающие в этот период времени. После такого «испытания» предлагалось перейти в любимое место и принять самую удобную позу, снова в течение нескольких минут фиксируя свои мысли, чувства, образы и ассоциации.

Каждый член группы рассказывал о себе, затем другие делились с ним своими мыслями и чувствами по поводу его места и его позы. Таким образом пространство больничного двора, казалось бы, хорошо знакомое пациентам и изученное ими до мелочей, было заново освоено и осмыслено.

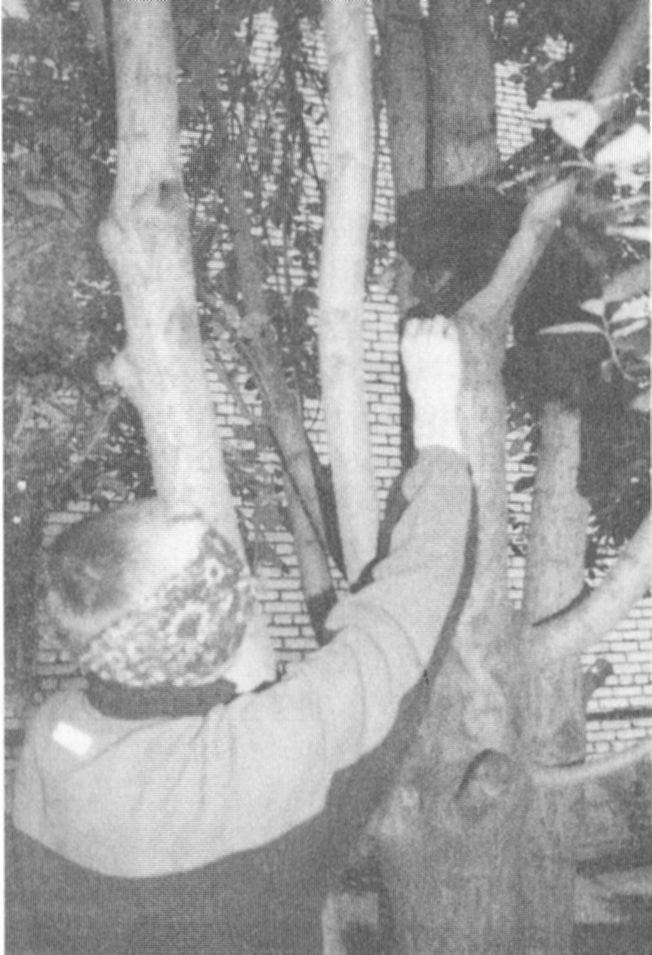

Во второй части этой арт-терапевтической сессии члены группы делились на пары и играли в игру «Слепой и поводырь». Одному из партнеров в паре завязывали глаза, а другой вел его по двору. Я давала поводырю задание: предоставить «слепому» как можно больше разных ощущений, чтобы он получил новый опыт, открыл для себя что-то необычное в этом, казалось бы, совершенно освоенном пространстве.

После завершения путешествия пациенты в паре менялись ролями: тот, кто был поводырем, становился теперь «слепым» и наоборот. В конце занятия следовало обсуждение. Какой новый опыт получил «слепой»? Было ли страшно? Появлялись ли неприятные ощущения? Что хотел «показать» «слепому» поводырь? Удалось ли это? Что легче — вести или быть ведомым? Что приятнее? Что интереснее? Появлялись ли у «слепых» в ходе их путешествия какие-либо ассоциации? Понимали ли они, где находятся? Что дало больший опыт — вести или быть ведомым?

В ходе занятия мною, с согласия членов группы, были сделаны фотографии. Они обсуждались на следующем занятии. В процессе обсуждения фотографий выявились три основных стратегии поведения «поводыря». Первая — невмешательство. «Слепого» фактически бросали на произвол судьбы. Его оставляли одного в пустом пространстве или сажали на скамейку. «Поводырь» не проявлял интереса к взаимодействию со своим подопечным.

Мы обсуждали причины и последствия такого поведения «поводыря». Чувствовал ли себя «слепой» брошенным или ему было комфортно, когда его никто не трогал? Были ли у «поводыря» угрызения совести или ему было все равно?

Вторая стратегия — предоставить приятные ощущения. «Поводырь» давал «слепому» ощупывать деревья, цветы, нюхать их. В его поведении проявлялась забота. Он следил, чтобы с его партнером ничего плохого не случилось. В процессе обсуждения выяснилось, что при такой стратегии поведения «поводырь» представлял себя на месте «слепого» и хотел, чтобы с ним обращались так же.

Вторая стратегия — предоставить приятные ощущения. «Поводырь» давал «слепому» ощупывать деревья, цветы, нюхать их. В его поведении проявлялась забота. Он следил, чтобы с его партнером ничего плохого не случилось. В процессе обсуждения выяснилось, что при такой стратегии поведения «поводырь» представлял себя на месте «слепого» и хотел, чтобы с ним обращались так же.

Третья стратегия в наибольшей степени отвечала моей инструкции: постараться предоставить «слепому» новые ощущения. Например, пациент А.С. поставил своего подопечного посередине двора, но сказал, что совсем близко от него находятся ворота. «Слепой» тщетно искал их, пройдя около трех метров. Затем А.С. устроил встречу своего «слепого» с другим «слепым». Они знакомились, ощупывая друг друга. А.С. также заставил ведомого им человека обжечься крапивой, зайти в угол, где обычно на прогулке больные справляли свою нужду, подтянуться на перекладине Фотография пациента А.Г. и встретиться с котом.

Пациент А.Г. подошел к дереву, стал его ощупывать, а на дереве оказался кот, который воспринял действия А.Г. как вторжение в свое «личное пространство». В результате А.Г. был поцарапан и сбросил с глаз повязку. Но в процессе обсуждения оказалось, что именно он получил наиболее ценный опыт. Конечно, можно считать, что это заявление А.Г. было его защитной реакцией. Но мне все-таки кажется, что путешествие вслепую в какой-то мере можно считать аллегорией нашего жизненного пути. Во всяком случае, данное упражнение произвело наибольшее впечатление на тех членов группы, чьи поводыри придерживались третьей из описанных мною стратегий.

Драматизация. Я предложила членам моей группы познакомиться с довольно большим количеством фотографий, сделанных мною в различных жанрах. Затем я попросила их выбрать несколько фотографий и сочинить какую-либо историю, к которой эти фотографии могли бы являться иллюстрациями. Историю можно было сочинить в любой форме, в любом жанре. Можно было записать ее или рассказать устно. Когда все были готовы, я предложила пациентам разложить выбранные фотографии по порядку и зачитать или рассказать сочиненную историю.

В ходе данного занятия особенно ярко проявилось различие между пациентами с диагнозом шизофрения и олигофренами. Пациенты, стра

дающие шизофренией, сочинили истории, которые могли быть поняты неоднозначно — и на бытовом уровне, и как аллегория. Эти истории вызывали у каждого члена группы свои ассоциации. Рассказ же пациента с олигофренией был однозначным и демонстрировал преобладание у него конкретных потребностей. Свой рассказ этот пациент, Б.Р., назвал «Между волей и неволей». Он выбрал следующие фотографии: (1) корпус больницы, где размещается наше отделение, (2) берег Финского за

лива, (3) половая тряпка на полу, (4) овощи на полу — картошка и лук, (5) плошка в духовке. Б.Р. пишет медленно, с трудом, поэтому он предпочел рассказать свою историю устно. Он рассказал, что представляет себе, как он выходит из больницы, потом едет на природу, отдохнуть. Потом приходит к себе домой (это отражение его фантазии, на самом деле жилья у него нет), моет пол, потому что ждет гостей. Он хочет отметить свой выход на свободу. Готовит еду, чистит овощи. Ставит овощи тушиться в духовку. Потом приходят гости, все веселятся. Желая сделать членам группы приятное, он сказал, что пригласил бы всех нас. Пациент И.С. с диагнозом параноидная шизофрения выбрал следующие фотографии: (1) Финский залив, (2) разбитая машина, (3) берег Финского залива, (4) петля на балконе современного дома, (5) табличка с надписью «Осторожно, скользкие ступени», (6) ступени лестницы.

Этот пациент назвал свою историю «Она осталась одна». Он написал следующее:

«Она осталась одна... Да, да, совершенно одна. Ее любимый человек в прошлом году разбился на автомобиле. Она любила приходить на те памятные места, где они частенько бывали вместе, в частности, это было побережье Финского залива. Воспоминания о том времени, когда они были вместе, глодали ее душу, больно ранили ее сердце. Она начала часто задумываться о смерти — она хотела к нему. Один раз она даже хотела повеситься, но веревка не выдержала и оборвалась. Она продолжала

думать о смерти. И вот однажды, когда она поднималась домой по лестнице, она даже не обратила внимания на табличку, прикрепленную к стене: "Осторожно, скользкие ступени!" Она поскользнулась, и ее мечта сбылась, придя сама собой».

После того, как СИ. прочел свою историю, он еще немного порассуждал о потустороннем мире, о том, что, быть может, умершие постоянно незримо находятся рядом с нами, что душа вечна. Он пояснил, что его история на самом деле не трагическая. Женщина добилась своей цели: «ее душа теперь вместе с любимым в лучшем мире». После того, как все члены группы рассказали свои истории, я предложила эти истории разыграть. Я сказала, что можно выступить режиссером, можно привлечь к исполнению других членов группы. Все предпочли действовать самостоятельно. Только олигофрен, почистив картошку, пригласил нас в свой «домик», который изображала небольшая деревянная беседка. Я заметила, что разыгрывание сцен вызвало у членов моей группы большое оживление. Они выполняли задание с увлечением, неформально. И.С. действительно падал на землю, изображая, как его героиня первый раз упала вместе с оборвавшейся петлей (даже петля была сделана из найденной во дворе веревочки), а второй раз — с лестницы. Затем его

движения напомнили полет. Таким образом, в процессе драматизации история была дополнена, доведена до логического завершения.

То же самое можно сказать и об истории еще одного больного, А.Г. Он выбрал пять фотографий с изображениями дворов и помоек. В своей истории он создал образ человека, который зашел с улицы во двор, а потом заблудился в лабиринте трущоб. Он смотрит вверх на небо в просвет между домами, но никак не может выбраться. Мне показалось, что этот рассказ является своеобразным символическим отражением жизненной ситуации А.Г. Он совершил убийство соседа-алкоголика, бросившегося на него с ножом, в целях самообороны. В результате попал в нашу больницу. Первоначально рассказ был не слишком эмоциональным, без особых подробностей. Он передавал чувство безысходности. Разыгрывая свою историю, А.Г. оживился. Он быстро перешел и драма тическую реальность. Его жесты изменились, стали точны. Это были уже не жесты обычного человека, а выверенные, точные движения участника пантомимического представления. Его история наполнилась жизненными деталями. Например, зайдя с улицы во двор, он заглянул в мусорный бачок, достал из него что-то, оценивающе взглянул, затем отбросил это. Достал еще один предмет и с довольной гримасой положил себе в карман. Другие члены группы были заинтересованы, внимательно следили за поворотами сюжета, смеялись именно там, где это было нужно. Хочется отметить, что обычно А.Г. не проявлял большой активности на наших занятиях, он делал лишь необходимое, не прилагая дополнительных усилий. Так он повел себя и в начале этого занятия. Он заявил, что ему лень записывать свою историю. А драматическое исполнение, видимо, увлекло его. Последней в его ряде была фотография с изображением лестницы, идущей вдоль почти голой стены дома. Разыгрывая финал своей истории, А.Г. стал подниматься по лестнице вверх, стучать в окна квартир, спрашивать, как выйти отсюда. Люди подсказали ему выход, и он освободился из плена своего зловещего лабиринта. Хочется отметить, что в ходе драматической импровизации А.Г. пошел на общение с людьми и получил от них помощь. Подъем по лестнице наверх тоже является символичным. Его можно рассматривать как путь к небу, к свету, к свободе. В данном случае этот путь привел к выходу из лабиринта. Сам А.Г. был доволен тем, что он сделал, и признал, что, действительно, иногда не стоит бояться обратиться к людям за помощью. Он признал, что его история изменилась и приобрела хороший финал. А.Г. сказал, что он «любит обезьянничать, но здесь, в больнице, линия его поведения — полуспячка, хотелось бы проснуться уже в другом месте».

А.С. выбрал три фотографии. Он сказал, что их вполне достаточно для выражения его замысла: (1) облака, (2) вид с балкона — почти весь кадр занимает небо, дома внизу, (3) вид опоры высоковольтной линии электропередач снизу. Он написал рассказ под названием «Облако»: «Голубое-голубое небо, в котором так свободно плывут облака. Под властью ветров они в своей свободе пролетают над нашей землей. Смотрят на все живое свысока. А если я заберусь высоко в небо, буду ли (слово "видеть" зачеркнуто — B.C.) как облака?» А.С. сначала заявил, что не будет разыгрывать сценку. Я ответила, что никого не заставляю. Все показали свои сценки, и я снова обратилась к А.С, побуждая его тоже попробовать. Он согласился. Сильно покраснев, возбужденно, он рассказывал и одновременно показывал. Вместо опоры ЛЭП залез на стол, посмотрел на всех членов группы сверху, потом спрыгнул. Мне показалось, что он был возбужден и доволен. Для него было важно не только само разыгрывание истории, но и преодоление смущения. Я думаю, что в результате этого занятия его самооценка повысилась. Теперь он может сказать себе: я сделал это, я не испугался.

В конце занятия следовало обсуждение. Что трудней — сочинять или показывать историю в драматической форме? Что интереснее? Что дало новый опыт? Какой момент своей истории произвел наибольшее впечатление? Что затронуло в историях и сценках других членов группы? Было ли что-то общее в историях и сценках разных членов группы? В чем своеобразие истории каждого участника? Что полезного для обыденной жизни, для самопознания члены группы извлекли из этого занятия?

Автопортрет в натуральную величину. Членам группы предлагалось разделиться на пары. Один ложился на пол, на большой кусок обоев, другой обводил его тело по контуру. Цвет контура выбирался тем, кого обводили. Затем люди в паре менялись ролями. Давалось задание: обратить внимание на свои чувства как в роли обводимого, так и в роли обводящего. Затем эти чувства обсуждались. Большинство членов группы, когда их обводили, испытывали некоторую тревогу. Два человека, обводя своих партнеров, пытались руководить ими — предлагали передвинуть, например, руку или ногу. Обводимые противились этому, и я тоже говорила, что каждый человек может расположиться так, как он хочет.

Следующим этапом этой арт-терапевтической сессии было вырезание и раскрашивание полученных при обведении фигур. Я говорила, что их можно раскрасить любым способом, но все члены группы выбрали реалистическую раскраску.

Они нарисовали черты лица, одежду. Предлагалось разместить своего alter ego в пространстве кабинета так, чтобы ему было комфортно. На завершающем этапе занятия каждый рассказывал о созданном им образе и фотографировался рядом с ним.

Следующее занятие было посвящено обсуждению получившихся фотографий. На предыдущей сессии каждый член группы был увлечен своей работой и не мог уделить достаточно внимания работам других. А по прошествии времени, немного отстранившись от своей работы и взглянув на нее со стороны, это уже можно было сделать. Кроме того, мы положили рядом все образы, созданные членами группы. Можно было легко сравнить их, найти сходство, а также увидеть своеобразие каждого человека.

Например, пациент Б.Р. создал образ сына цыганского барона, которому отец на свадьбу дарит дом. Жена у него не очень красивая, но работягдая. Он приходит домой, а там уже все сделано: полы вымыты, одежда выстирана, еда готова. Пациент с шизофренией Л.С. настойчиво спрашивал, любят ли они друг друга, но не получил на свой вопрос вразуми

тельного ответа. Видимо, это было для Б.Р. не столь важно. Он нарисовал своему персонажу такой же красный пиджак, как у него самого. Всем членам группы было понятно, что Б.Р. сам хотел бы оказаться на месте сына цыганского барона (по национальности он наполовину цыган). Пациент СИ. был несколько возмущен: за какие такие заслуги ему дарить дом, он должен сам его заработать!

СИ. изобразил себя после концерта (он мечтает стать известным бардом). Он сидит на диване с цветами, подаренными поклонниками, и раздает автографы.

А.Г. внутри своего силуэта разместил египтянина-мага. Он может летать, растворяться в пространстве, обладает большой силой и свободой. Египтянин был повешен на доске, на стене терапевтического кабинета. Он ведь может летать — значит, ему не нужна опора. Сам А.Г. сел на столе перед своим образом. Нужно отметить, что он принял комфортную для себя позу — свободно свесив ноги. На четвертом занятии он демонстрировал эту позу как самую приятную для себя. Интересно также то, что он расположился перед своим образом, а не рядом с ним. Видимо, это свидетельствует о желании идентифицироваться с образом египетского мага. А.Г. хотел бы обладать такими же способностями — летать, перемещаться в пространстве. Он был доволен полученной фотографией. Контур бумажного образа, расположенного у него за спиной, как бы придавал ему силу: таким образом А.Г. «присваивал» себе качества созданного им персонажа.

Интересный образ создал А.С. Я заметила, что сначала он рисовал боксера в больших перчатках, потом рисунок стал меняться. Появилась детская одежда: короткие штанишки, белая майка, большая пуговица на пупке. Рассказывая о своем герое, А.С. представил его как вечного ребенка, который не хочет взрослеть, хочет все время играть. А лицо у него уже не детское. Я обратила внимание на боксерские перчатки, и А.С. признал, что сначала хотел создать сильный, агрессивный персонаж, но потом передумал. Лицо нарисованного человека было печальным. А.С. прикрепил его изолентой к стене за креслом. Казалось, кресло защищает его. На стене над образом была надпись: «Человек — единственное существо, которое может изменить самого себя и этот мир. Н. Энкельманн». Цитаты подбирались психиатром при оформлении кабинета. Я обратила внимание А.С. на эту надпись — не противоречит ли она его замыслу, надо ли фотографировать и ее? Оказалось, размещая свою работу,

А.С. не обратил внимания на надпись. Но теперь, прочитав ее, рассмеялся и заявил, что она даже придает его рисунку дополнительный смысл. На следующем занятии, получив фотографию, он опять продемонстрировал сильные эмоции — смех его казался неоднозначным, но он отказался его прокомментировать.

А.С. не обратил внимания на надпись. Но теперь, прочитав ее, рассмеялся и заявил, что она даже придает его рисунку дополнительный смысл. На следующем занятии, получив фотографию, он опять продемонстрировал сильные эмоции — смех его казался неоднозначным, но он отказался его прокомментировать.

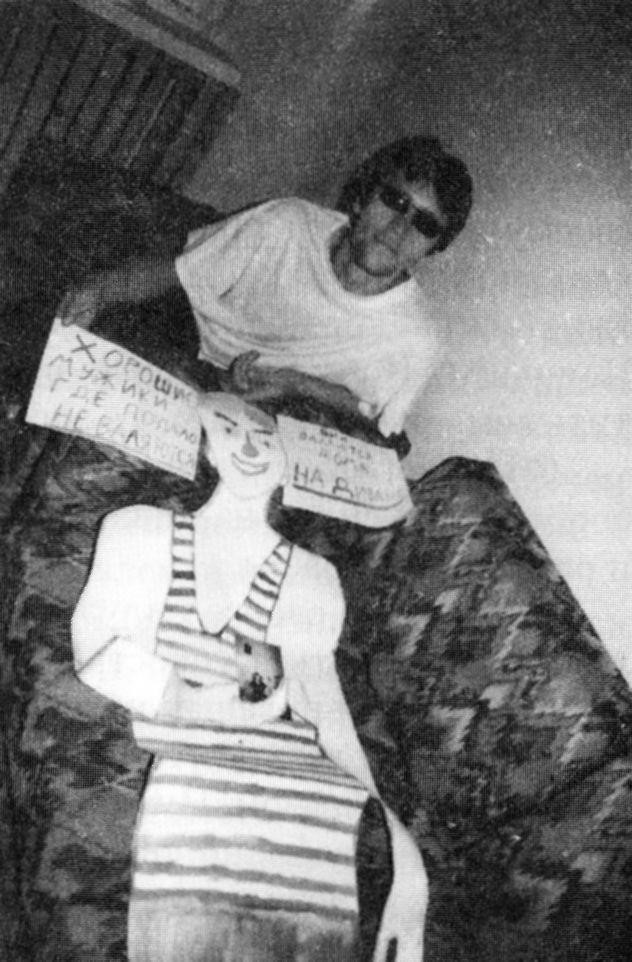

Работа пациента Л.С. изначально была задумана с юмором. Перед занятием он показывал мне фотографию своей любимой девушки, которую она прислала ему из соседней женской тюрьмы. Вырезав и раскрасив свой образ, как автопортрет, он решил задействовать в создаваемой им композиции эту фотографию. «Себя» он положил на диван, а фотографию любимой — себе на грудь. Л.С. сказал, что пошлет ей фотографию этой Фотография пациента Л.С.

композиции — ей будет приятно.

Впоследствии он, действительно, заказал два экземпляра фотографии — один для себя, другой для подруги. Когда обводили силуэт Л.С, он положил ногу на ногу, объясняя это тем, что сразу представил себя в отдыхающей позе. Свою композицию он дополнил надписями на двух листках бумаги: «Хорошие мужики где попало не валяются. Они валяются дома на диване». Затем Л.С. надел темные очки и захотел сфотографироваться, сидя в кресле «в головах» своего alter ego и держа эти надписи.

Все фотографии обсуждались в группе. Сначала высказывался автор. Что новое он теперь увидел в созданном образе? Повлияло ли на смысл образа его размещение в пространстве? Предлагалось сравнить себя и образ — попытаться увидеть сходство и различие. Что хотел сказать автор, размещая именно так свой образ в пространстве? Удалось ли ему адекватно воплотить свой замысел? Как воспринимают этот образ другие участники группы? Что нового узнал о себе автор в процессе обсуждения? Принимает ли он ассоциации других членов группы, или они неверны? Доволен ли автор созданным образом, если рассматривать и рисунок, и себя самого, и фотографию как единое целое?

Обсуждение

В ходе арт-терапевтических сессий в психиатрической больнице я несколько раз использовала фотографирование для фиксации работ, созданных членами моей группы, или их самих в костюмах и масках. Я обратила внимание на то, что больные любят фотографироваться. Это натолкнуло меня на мысль провести ряд сессий, включающих элементы фототерапии.

Стимулирующая функция фотографии (Копытин, 2003) была задействована мною в ходе занятия, во время которого члены моей группы выбирали на улице определенные объекты для фотосъемки. Кроме того, на этом занятии и при последующем рассмотрении готовых фотографий проявилась смыслообразующая функция (там же). В конечном итоге, любая фотография — это автопортрет фотографирующего. Она отражает его индивидуальность, его особое настроение. После того как объект выбран и сфотографирован, пациент смотрит на него уже по-другому. Привычный дворик больницы наполняется новыми, личностными смыслами.

Кроме того, теперь и без фотоаппарата больные стали обращать внимание на различные предметы и виды. Какие объекты особенно выразительны, какие волнуют меня, как бы они выглядели на фотографии?

Так проявляется фокусирующая, контейнирующая функция фотографии

(там же). М.Е. Бурно отмечал, что после его занятий, посвященных фотографии, пациенты со временем и без фотоаппарата в руках по привычке начинают смотреть вокруг по-своему, невольно ищут созвучное себе, например, в природе (Бурно, 1989). Я заметила, что у больных благодаря фотографированию развивается творческий взгляд на мир, способность к созданию ассоциаций. Рассматривая себя на фотографии, пациенты имеют возможность взглянуть на себя со стороны, изучить свое выражение лица, понять личностные особенности, а также выразить значимые для себя чувства. Так проявляется объективирующая и экспрессивно-катарсическая функция фотографии (там же). Одним из недостатков нашего отделения является то, что в нем есть только одно маленькое зеркало, висящее в коридоре. В определенные часы им пользуются для бритья и стрижки. Так что больные не имеют возможности рассматривать себя, когда хотят. Кроме того, в мужской культуре, да еще в данной больнице, не принято «любоваться» собой. Фотография же дает возможность делать это в социально приемлемой форме. Некоторые члены моей группы прямо говорили, что хотят посмотреть на себя повнимательней. Обладая достаточным количеством сделанных в ходе фототерапии фотографий, клиент может постичь комплексный характер своего «я» (Мартин, 2002).

Внимание к человеку, проявленное в момент его фотографирования, уже само по себе благоприятно сказывается на его самооценке. Фотографирование же на фоне созданной пациентом художественной продукции повышает ее субъективную ценность. Я заметила, что членам моей группы небезразлично, если я говорю, что оставляю себе их фотографии или фотографии их произведений. Они видят, что представляют собой нечто значимое для меня, создают что-то важное для моей работы.

В ходе наших занятий фотография стимулировала пациентов к созданию историй, разыгрыванию драматических импровизаций. Сложно представить себе, что без внешнего стимула они смогли бы решиться на такое. Фотография, созданная другим человеком (в данном случае — мною), усиливала у пациентов ощущение психологической защищенности. Фотография предоставляет материал для обсуждения моментов, пропущенных пациентом. В процессе выполнения упражнения «слепой и поводырь» «слепой» не мог видеть себя со стороны. Последующее обсуждение фотографий помогло «слепому» вспомнить ключевые моменты занятия, свои

чувства, позволило ему увидеть, как его поза и жесты становятся отражением его внутреннего состояния или, напротив, понять, что он пытается скрыть за фасадом наигранных движений. Так проявляется фокусирующая и объективирующая функция фотографии (там же).

Особенно значимым мне показалось шестое занятие, в ходе которого члены моей группы создавали свой портрет в натуральную величину, помещая его внутри вырезанного контура своего тела, а также следующее занятие, на котором обсуждались фотографии пациентов рядом со своим alter ego. На членов моей группы это занятие произвело большое впечатление. Один пациент два раза переделывал работу, видимо, ощущая ее значимость. Все попросили сделать для них такие фотографии. Один даже послал фотографию со своим бумажным двойником своим родственникам.

Все это позволяет заключить, что работа с фотографией как одна из форм арт-терапии может способствовать более успешной реабилитации пациентов, восстановлению и развитию многих «поврежденных» или «ослабленных» вследствие болезни и социальной изоляции психических функций. У некоторых больных применение фотографии сопровождалось очевидным психотерапевтическим и психопрофилактическим эффектом, что говорит о богатстве возможностей данной формы работы применительно к такой сложной группе психически больных, как индивиды, совершившие тяжкие преступления.

Литература

Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. М.: Медицина, 1989.

Копытин А.И. Работа с психиатрическими пациентами на базе дневного стационара психоневрологического диспансера // Практикум по арт-терапии / Под ред. А.И. Копытина. СПб.: Питер, 2001.

Копытин А.И. Теория и практика арт-терапии. СПб.: Питер, 2002.

Копытин А.И. Тренинг по фототерапии. СПб.: Речь, 2003.

Льюис С. Арт-терапия как элемент общинной психиатрической реабилитации // Практикум по арт-терапии / Под ред. А.И. Копытина. СПб.: Питер, 2001.

Мартин Р. Наблюдение и рефлексия: возвращение взгляда, отреагирование воспоминаний и представление будущего посредством фотографии // Арт-терапия в эпоху постмодерна / Под ред. А.И. Копытина. СПб.: Речь-Семантика, 2002.

Сильвер Р., Копытин А.И. Рисуночный тест Сильвер: методическое пособие. СПб.: Иматон, 2002.

American Art Therapy Association Newsletter. 1998. 31. 4.

British Association of Art Therapists. Artists and Art Therapists: A Brief Description of Their Roles Within Hospitals, Clinics, Special Schools and The Community. London: ВAAT, 1989.

Е.Р. Ашастина

Работа с образом дома:

фотография в психотерапии женщин

Интерес к образу Дома и исследованию его терапевтических возможностей возник у меня давно. Я понимаю, что тема образа Дома, как и всякая глобальная проблема, крайне сложна для изучения. Так что данную статью я рассматриваю скорее как первый шаг в рассмотрении этой темы, нежели как полностью завершенное исследование. Однако даже первая попытка дает более чем достаточные основания считать образ Дома одним из наиболее ресурсных1 образов.

Представляется достаточно очевидным, что обыденные значения понятия «дом» являются достаточно поверхностными производными от некоего глубинного, сущностного, может быть, даже архетипического смысла, который в толковых словарях никак не определен и который наиболее интересен для меня в связи с моими попытками найти истоки терапевтического потенциала, кроющегося в образе Дома.

Любопытную информацию можно, в частности, обнаружить в различных энциклопедиях и словарях символов, авторы которых, собственно говоря, и занимаются исследованием сущностных основ различных вещей и явлений. В «Энциклопедии символов, знаков, эмблем» (1999) в статье «Дом», написанной В. Куклевым и Д. Гайдуком, можно прочитать следующее:

Дом, как и город — чрезвычайно емкий космический символ. С одной стороны, дом строится как уменьшенная модель вселенной; с другой стороны, с «пятиоконным домом» или «семивратным градом» иногда сравнивают человеческое тело, обладающее пятью чувствами и семью отверстиями (с. 159).

1

Ресурсный — вызывающий положительные чувства, ободряющий, поддерживающий, помогающий справиться с житейскими трудностями.

Обращает на себя внимание ряд моментов. Во-первых, рассматривая образ Дома, мы сразу же попадаем в мир символов, то есть на иной уровень восприятия реальности. Во-вторых, согласно этому описанию, Дом предстает не обычным, а системным символом, поскольку одновременно содержит в себе выходы в макросистему «Космос» и микросистему «Тело». Любопытно, что аналогичная идея образа Дома лежит в основе современных экологических представлений. Далее читаем:

И дом, и двор, и город символизируют освоенное, покоренное, «одомашненное» пространство, где человек находится в безопасности. Это место, где мы родились и куда мы возвращаемся из любых странствий (там же, с. 159).

Здесь очень важна идея безопасности, которая затрагивает тему базовых человеческих потребностей. И сразу же встает вопрос: «А каждый ли дом обеспечивает эту безопасность?» Еще один важный момент — это понятие «места». От того, есть ли у человека свое собственное место в доме, во многом зависит, будет ли этот дом для него настоящим или только суррогатным домом.

На сложной символике дома построен тест «Дом — Дерево — Человек» (Романова, Потемкина, 1992) и определенные направления психотерапевтической работы, в частности, представленные в книге В. Стюарта «Работа с образами и символами в психологическом консультировании» (Стюарт, 2000). Далее:

...богатая символика дома обладает внутренним единством и непротиворечивостью. Дом — защищенное место, центр родовой вселенной, прирученный Космос. Но существуют и дома, которые не являются Домом; «ложность» этих домов подчеркивается различными эпитетами. Таковы «желтый дом» (иначе называемый «домом скорби»), «казенный дом» и, наконец, «вечный дом» из четырех досок — место упокоения и забвения (Энциклопедия... 1999, с. 160).

Тут мы подходим к теме, наиболее актуальной для психотерапии: к тому, что существуют дома ложные и суррогатные. И хотя здесь не рассматриваются основания и критерии, по которым дома можно определить как настоящие и ложные, сама постановка этой темы представляется весьма значимой.

Весьма любопытны иллюстрации, сопровождающие цитируемую статью, например, работа Джинни Рафнер «Самоуверенный дом»: «Разрушение домашнего космоса в современном искусстве» (там же, с. 159). В ней затрагивается тема разрушения внутреннего мира, что сразу же направляет нас в область психотерапии.

В «Энциклопедии символов» Е.Я. Шейниной в разделе «Жилище» читаем:

Жилище — место жизни человека, место, где он рождается, растет, обзаводится семьей и потомством, творит и уходит в мир предков. Из жилища человек отправляется активно действовать: добывать пищу, находить жену, осваивать мир, поэтому жилище связывалось с материнским началом. Это кров. Укрытие, место покоя и порядка. Жилище как центр человеческой вселенной осознается почти повсеместно. Но в зависимости от образа жизни и места на земном шаре оно имело большую или меньшую значимость для человека.

Дом как закрытое место символизировал женщину и был местом женщины (в отличие от поля — мужского, открытого пространства). Каждая часть в доме осмысливалась в понятиях человеческого микрокосма. Наиболее сакральным местом был центр дома. Им считался очаг, печь. Дом во многих культурах делился на мужскую и женскую половины. Как правило, левая половина была женской, что соответствует, по данным современной психологии, ее (женщины) психофизиологической чувственной доминанте (Шейнина, 2001, с. 208-209). К сожалению,

«Женщины сегодня редко имеют комнату только для себя одной; у немногих есть собственное, "свое" место в квартире. В некоторых домах есть гладильная или швейная комнаты размером с кладовую, да и то для того, чтобы женщина могла нормально обслуживать всю семью без ущерба для интерьера дома: кому понравится, если везде будут разбросаны, к примеру, лоскуты ткани или приготовленные для глажения рубашки? Женщины приучены рассматривать свою квартиру или дом как свой, тем самым отвечая за порядок, чистоту и уют, но это не имеет ничего общего с понятием персонального, личного пространства. Женщины вынуждены приспосабливаться ко всем членам семьи с их потребностями и интересами. Подруга может заглянуть на чашечку кофе, но она должна исчезнуть, как только появится муж. Книги можно читать, пока кто-нибудь не включит телевизор. С телефоном женщина должна уйти в коридор, чтобы не мешать никому своим длинным разговором» (Эрхардт, 2002, с. 154-155).

Об этом же пишет Кларисса Пинкола Эстес, когда утверждает, что каждой женщине нужно периодически уходить из своего реального дома для того, чтобы вернуться в дом своей души (Эстес, 2001).

Вместе с тем существуют публикации, в которых рассматривается целительная сила Дома и вся работа с человеческой психикой строится на этом основании: «Настоящий дом — это то место, которое подпитывает нас на каждом уровне... Дом, имеющий сердце, обнимает нас, когда мы входим в дверь. Мы почти ощущаем, как он обволакивает нас своей целительной силой» (Эдвардз, 2001,с. 300). «Очищая дом от хлама — продолжает Дж. Эдвардз — мы одновременно производим символическую чистку нашей психики» (там же, с. 304).

На этом же принципе построена психотерапия средой, применяемая в хосписах и описанная А.В. Гнездиловым:

«Когда мы оцениваем состояние пациента, мы должны помнить, что человек — это не только его тело, но и весь его психический мир, и, прежде всего, связь с понятием "дом". Дом — это та среда (социальная, бытовая, психологическая), которая окружает нас, это не только стены квартиры, дом —- это в первую очередь близкие, родные, это и любимые предметы, и животные — словом, все, что окружает человека, создает его "я". Обычно, когда человек попадает в больницу, он лишается дома: он лишается обычной жизни, своих близких, которых может видеть только в определенные часы, лишен и привычно окружающих его предметов, — здесь он подчинен режиму государственного учреждения. Словом, в больнице происходит депривация дома. В противоположность этому, хоспис ставит задачей создание дома в своих стенах — дома, в котором человек чувствовал бы себя защищенным.

В хосписе происходит возвращение пациенту утраченного «дома», ибо нередко в условиях малогабаритных квартир, в условиях коммуналок и трудных взаимоотношений в семье человек, имея крышу над головой, бывает давно уж лишен дома как такового» (Гнездилов, 2002, с. 82).

Об этом же, во многом сакральном значении дома для физического и эмоционального благополучия человека пишет М.В. Осорина в книге «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых»:

«Понятие "дом" для человека имеет много смыслов, слитых воедино и эмоционально окрашенных. Это и кров, убежище, защита от непогоды и напастей внешнего мира, здесь можно укрыться, спрятаться, отгородиться: "Мой дом — моя крепость". Это и место жительства, официальный адрес, где человека можно найти, куда можно писать письма, — точка в пространстве социального мира, где он обретается. Это и символ жизни семьи, теплого домашнего очага — грустно, когда дом пуст, когда тебя никто не ждет; тяжко быть бездомным сиротой. Дом воплощает также идею интимного, личностного пространства, обиталища человеческого "я". Вернуться домой — это вернуться к себе» (Осорина, 2000, с. 31-32).

В результате интеграции всех изложенных выше идей у меня возникла следующая гипотеза. Я исхожу из того, что Дом — это необычайно ресурсный феномен человеческой жизни. И когда человек находится в мире со своим Домом, когда он пользуется этим ресурсом, когда он относится к нему как к священному источнику — тогда и в жизни он может добиться многого. Но ресурсом этим люди пользуются далеко не всегда, может быть потому, что имеют об этом очень скудное представление, а может быть и потому, что не знают, как к этому источнику подступиться. Я думаю, что, если рассматривать реальный дом каждого конкретного человека в качестве целостного произведения искусства (например, тотальной инсталляции2, если пользоваться современным художественным языком), автором которого он является, то можно постепенно сформировать у этого человека активное, ответственное и творческое отношение к своему Дому, а значит, к себе самому и к своей жизни в целом.

Все виденные мной дома очень условно можно разделить на три группы:

- дома, в которых человеческие проблемы экстериоризированы, а сами дома закрыты;

- дома, где проблемы спрятаны внутрь и прячутся даже от самого владельца дома, но внешне дома претендуют на благополучие (противопоставление «быть» и «казаться»), это дома демонстративно открытые;

- дома более или менее гармоничные, сочетающие высокий уровень открытости с достаточно ярким выражением самости.

В настоящее время меня интересуют дома с экстериоризированными проблемами. Дело в том, что именно такие дома у многих моих знакомых,

да и я сама страдаю тем же. Я поняла, что это может быть отражением некой общей проблемы, прочитав книгу А. Щеголева «Ложная женщина»

2

Инсталляция — художественно организованное пространство, жанр современного изобразительного искусства, связанный с созданием целостной, художественно организованной среды; нередко это делается путем привнесения в среду каких-либо объектов и выстраивания между ними определенных смысловых связей.

(Щеголев, 2002). В ней присутствует описание такого типа женщины, как «интеллектуальная женщина», одна из основных проблем которой про

является в очень непростых взаимоотношениях с собственным Домом. Автор не рассматривает причины этого явления, вернее, область его интересов находится в совершенно иной плоскости. Меня же это заинтересовало именно как проявление определенного общественного феномена.

Приступая к работе, я предполагала построить ее следующим образом: люди будут «выходить за пределы себя», то есть за рамки своего внутреннего мира, оглядываться, рассматривать то, что их окружает, вносить изменения. Таким образом, они смогут проявить себя внешне, социализироваться, почувствуют вкус творчества, а затем, используя полученные навыки, примерно по той же схеме начнут по-хозяйски строить свою жизнь.

Не случайно первым подвигом Геракла была расчистка Авгиевых конюшен. Из интервью с Дж. Хиллманом:

«Терапия занимается только "внутренней душой". Но, отделив душу от внешнего мира, не признав молчаливо, что душа обитает в этом мире, психотерапия загнала себя в тупик. На всем лежит печать нездоровья — запущенные свалки, неухоженные здания, организации, школы, банковские системы...» (Хиллман, 1996, с. 9).

И далее:

«Психотерапия так нелепо устроена, что принимает во внимание только внутреннюю душу и игнорирует внешнюю, поддерживая, таким образом, распад внешнего мира. (Квартира ухожена, а лестница загажена). Однако психотерапия слепо верит, что, делая человека лучше, она улучшает и внешний мир. "Если люди станут лучше, то станут лучше дома, дороги, скверы". Но это далеко не так» (там же, с. 10).

Именно на этой идее я строю свою работу с клиентами. Если Дом воспринимать как Космос, а Космос как Дом, то, проводя расчистку своего дома, мы придаем новое качество своей жизни. Схожие идеи можно встретить в современных экологических и экоэстетических теориях, которые понимают экологию как взаимодействие организма и среды (в самом широком смысле, без уточнения того, что подразумевается под средой). Н.Б. Маньковская пишет:

«Два полюса постмодернистской культуры — экологическая и алгоритмическая эстетика — свидетельствуют о стремлении создать целостную духовную среду, воссоединяющую природу, культуру и технику...

В центре экологической метакритики оказываются категории эстетического идеала, эстетической ценности, гармонии, связанные с эмпирическим описанием, интерпретацией и оценкой эстетических феноменов в окружающей среде» (Маньковская, 2000, с. 237-238).

И далее:

«Большинство экологически ориентированных эстетиков настаивает на необходимости формирования активного эстетического отношения к природе, выступающего высшей ступенью практического отношения к ней» (там же, с. 246-247).

Таким же образом можно описать жизнь человека в собственном доме.

«Любой объект окружающей среды может получить статус эстетического, если наблюдатель обладает эстетическим опытом... Все, что видит глаз, может быть таким объектом — решающее значение здесь имеет выбор наблюдателя, специфика его восприятия и способ наблюдения. Глаз смотрящего на окружающую среду подобен объективу фотоаппарата» (там же, с. 249).

В настоящее время распространен взгляд на экологическую эстетику как на часть философии окружающей среды. Другой отраслью исследования этой новой науки является экологическая психология, предмет которой — «характер восприятия и освоения человеком окружающего мира» (там же, с. 252).

«Ландшафтный тип восприятия особенно характерен для фотографии, где субъективный взгляд на природу (читай: "окружающую среду" — ЕЛ.) как на произведение искусства подчеркивается рамкой, ракурсом, отбором материала» (там же, с. 260).

Описание и восприятие окружающей среды — созидательная, позитивная творческая деятельность, которая активно используется в моей терапевтической программе. Весьма показательно то, что К.П. Эстес в своей книге «Бегущая с волками» тоже пользуется экологическими понятиями и, в частности, вводит понятие «экология женщины» (Эстес, 2001).

Вполне естественным и закономерным представляется использование идей экоэстетики в области арт-терапии. В сборнике «Арт-терапия в эпоху постмодерна», в частности, написано следующее:

«К сформировавшимся в последние годы инновационным направлениям арт-терапии можно отнести... феминистский подход, а в более широком смысле — гендерно-ориентированное направление, связанное с изучением того, как традиционная культура и социальные нормы влияют на отношение к женщинам в семье и обществе и их образ "я" ... [и] экологическое направление, связанное с использованием современными арт-терапевтами экоэстетических представлений и свидетельствующее об их стремлении создать для клиентов целостную среду, объединяющую природу, культуру и технику» (Копытин, 2002, с. 7-8).

Принципиально важные для себя установки я нашла в статье Руфь Ееман «"Живой музей" Нью-Йорка», написанной в русле идей экоэстетики. В частности, она пишет:

«Любое существующее пространство характеризуется наличием границ, отделяющих его от внешнего мира. Далее будет предпринята попытка исследовать, при каких условиях пространство может способствовать творческому раскрытию личности... Под пространством мы будем понимать жилые помещения, в которых происходит жизнедеятельность и развитие людей... Вклад пространства в творческое развитие личности зависит также от того, может ли, и в какой степени, его вещественная составляющая быть оформлена и изменена путем совершения конкретных действий» (Ееман, 2002, с. 70).

В этой статье я опишу три фототерапевтических занятия с одной из моих клиенток. С ее согласия занятия записывались на диктофон. Поскольку работа по переводу голосовой информации в текстовую занимает на порядок больше времени, чем проведение самих сеансов, на данный момент я расшифровала записи только первых двух занятий. Поэтому их я приведу подробно, а остальные занятия опишу своими словами.

На момент работы моей клиентке было сорок лет. Она имеет высшее филологическое образование, работает, разведена, живет в собственной квартире. На мое предложение поработать с образом дома согласилась охотно, и я думаю, что в этом случае правомерно говорить о сознательном запросе, несмотря на то, что фактически инициатива исходила от меня.

Первое занятие

Далее я буду частично цитировать запись этого занятия, пропуская наиболее личную информацию. Курсивом в скобках даны мои комментарии.

| ПТ: | (Психотерапевт). Как Вы определяете для себя свою проблему, к каким результатам хотите прийти в ходе наших занятий? |

| К: | (Клиент). Я хочу, чтобы мой дом был открытым домом. |

| ПТ.: | Как Вы представляю себе открытый дом? |

| К.: | Открытый дом — это такой дом, куда мои знакомые могут прийти в любой момент. |

| ПТ: | Вы действительно хотите жить в таком доме, в котором может быть ни минуты покоя? |

| К.: | Ой, нет, ни в коем случае! |

| ПТ.: | А что же Вы хотите на самом деле? |

| К.: | Тогда я хочу условно-открытый дом. |

| ПТ: | Что это такое? |

| К.: | Это дом, который бывает открыт в строго определенное время и закрыт в остальное время. |

| ПТ: | Почему Вы хотите именно такой дом? Что Вам даст обладание таким домом? |

| К.: | Мне это даст ощущение полноты жизни, потому что сейчас я чувствую себя закрытой наглухо в своей квартире. |

| ПТ: | А может что-нибудь еще дать это ощущение полноты жизни? |

| К.: | Да, например, когда я хожу в театр или попадаю на природу. Однако после таких выходов я гораздо острее чувствую закрытость своего дома. |

| ПТ: | А что в таких походах наиболее остро дает почувствовать это ощущение полноты жизни? |

| К.: | Пожалуй, ощущение сопричастности к человеческой культуре и окружающей природе. |

| ПТ: | А как часто нужно устраивать такие походы, чтобы было не слишком много и не слишком мало? |

| К.: | Мне трудно ответить на этот вопрос, так как у меня нет достаточного опыта. Думаю, что пока для меня было бы достаточно 1-2 раза в месяц. |

ПТ.: Вы сказали, что после выходов «в свет» Вы гораздо острее чувствуете закрытость своего дома. Что наиболее сильно бросается Вам в глаза после возвращения домой?

К.: Запущенность и неухоженность дома, кажется, что это нежилое помещение.

ПТ: А каким Вы хотите видеть свой дом?

К.: Я хочу, чтобы у меня был уютный, красивый, добрый, ласковый, волшебный дом.

ПТ: Расскажите, пожалуйста, волшебный дом — это какой дом?

К.: Волшебный дом — это такой дом, который помогает людям проявлять свои лучшие стороны, становиться сильнее и добрее.

ПТ: А что такое ласковый дом?

К.: Это такой дом... Он как добрый друг, рядом с ним радостно, спокойно и приятно. И вообще — очень хочется жить и делать что-то хорошее.

ПТ: А теперь представьте себе, что Вы уже живете в таком доме.

Расскажите, какой образ жизни Вы теперь ведете?

• • •

К.: Мне живется легко и радостно, я успеваю многое сделать для себя и своего дома.

ПТ: Очень хорошо, а теперь назовите, пожалуйста, какими чертами характера обладаете Вы — та, которая живет в таком доме и ведет такой образ жизни. Опишите, какая Вы в Вашем представлении?

К.: Я — спокойная, уверенная в себе и своем будущем, скрыто-энергичная, как кошка, которая может лениво нежиться на солнце — и мгновенно собраться и атаковать, если почувствует в этом необходимость. Я могу активно радоваться и активно сердиться, негодовать. Я получаю удовольствие от каждого момента своей жизни. Я живая и веселая.

ПТ: А теперь скажите, пожалуйста, какими чертами характера из перечисленных Вы уже обладаете? К.: Ну, я совсем не такая.

ПТ.: Не может быть, потому что иначе Вы не смогли бы нарисовать такую картину.

К.: Ну, пожалуй, я достаточно часто бываю спокойная. И еще у меня хорошо получается лениво нежиться. А иногда получается радоваться жизни.

ПТ: А теперь назовите, пожалуйста, те черты характера, которыми Вы пока еще, по Вашему мнению, не обладаете, но хотите обладать.

К.: Мне не хватает уверенности в себе и своем будущем, не хватает энергичности. Я не позволяю себе проявлять отрицательные эмоции, я боюсь показаться плохой.

ПТ: А Вы хотите научиться быть такой, какой Вы видели себя в своем воображении?

К.: Я не знаю, возможно ли это.

ПТ: Предположим, что Вы точно знаете, что это возможно, тогда хотели бы Вы?

К.: Тогда — да.

ПТ: И Вы готовы приложить некоторые усилия для того, чтобы достичь этого?

К.: Да, пожалуй. (Звучит не слишком уверенно).

ПТ: Теперь я расскажу Вам в общих чертах, как будет строиться наша дальнейшая работа, потом мы еще немного поговорим, а затем я дам Вам домашнее задание.

Итак, мы с Вами будем заниматься внешне очень несерьезными вещами: играть, рисовать, лепить — и все это, каким бы странным это ни показалось, приблизит нас к тому воображаемому образу, о котором мы с Вами сегодня уже немного поговорили.

Сегодня мы еще успеем сделать вот что: расскажите, пожалуйста, о Доме своего детства, что Вам в нем нравилось в детстве, что нравится теперь, уже исходя из взрослых позиций, а что ужасно не нравилось и не нравится теперь.

К.: Из того, что нравилось и что я часто вспоминаю с некоторой тоской, — это наши летние путешествия. Особенно когда мы путешествовали всей семьей на машине. (Далее идет очень личная информация, суть которой сводится к приятным воспоминаниям о совместных с родителями занятиях спортом).

Это, пожалуй, самые яркие детские воспоминания.

А из того, что не нравится — почему-то сразу же думается, что многое не нравится, и моментально портится настроение.

Прежде всего, не нравится то, что мне не давали возможности спокойно, бесконтрольно побыть одной.

Не нравится, что все всегда решали за меня.

А с теперешних, взрослых позиций мне еще не нравится то, что родители постоянно были озабочены какими-то проблемами. Вся их жизнь была борьбой с этими проблемами. Быть беззаботным с их точки зрения было неправильно, несерьезно, вообще вредно.

ПТ.: Все, что Вы рассказали, очень интересно и может помочь нам в нашей работе. Может быть, Вы вспомните что-нибудь еще?

К.: Да, мне сейчас еще пришло в голову, что родители вечно заставляли меня наводить порядок, причем делали это в приказном порядке, почему-то захотелось сказать «грубо», хотя внешне это было не грубо, но грубо по отношению ко мне как к личности. И в результате свою работу по уборке комнаты я воспринимала как насилие.

И очень долго у меня не было ни малейшей потребности делать какую-либо уборку. (Пауза).

ПТ.: Ну, что ж, я думаю, что на этом мы сегодня можем остановиться.

Теперь еще немного поговорим о домашнем задании. Оно может показаться Вам странным или невыполнимым, но так кажется только па первый взгляд, на самом деле оно выполняется легко и даже

доставляет удовольствие.

Вот Вам фотоаппарат, в нем пленка на 12 кадров. У Вас может получиться на 1 -2 кадра больше. Ваше задание заключается вот в чем: Вы через одну делаете фотографии в своей комнате — сначала то, что Вам больше всего нравится в Вашем доме, затем Вы фотографируете то, что Вам больше всего не нравится, потом опять следующее из того, что нравится — и из того, что не нравится, и так до конца пленки. Затем проявляете, печатаете — и приносите фотографии на занятие. Формат 10x15.

Комментарии и выводы

Несмотря на то, что на этом занятии не были задействованы арт-терапевтические методики в «чистом» виде, профессиональные и личные качества моей клиентки дали нам возможность попасть из мира

конкретной реальности в мир образов и метафор. Вот какие моменты привлекли мое внимание:

1. Когда речь зашла о театрах и природе, она сказала, что у нее возникает ощущение сопричастности к природе и человеческой культуре. Во-первых, я сама почувствовала нечто похожее, когда она об этом рассказывала; во-вторых, это высказывание тесно связано с положениями экоэстетики.

2. Когда она описывала свой дом как нежилое помещение, у меня в голове возникло слово «нежить», и когда я к этому вернулась после занятия, я подумала, что в этом ощущении отсутствия жизни, может быть, и кроется один из искомых ответов. Любопытно, что позднее на этом

же занятии, описывая себя в будущем, она сказала, что будет «живой».

3. Использованное клиенткой понятие «волшебный дом», на мой взгляд, доказывает существование неосознаваемого представления об архетипической сущности Дома, в котором «и стены лечат».

4. Данное клиенткой определение «ласкового дома» дает, как я считаю, выходы в две очень важные области: в область активного труда и творчества («хочется жить и делать что-то хорошее»). По сути дела, «моделированием» этих процессов мы и будем заниматься на следующих занятиях.

5. Привлекает внимание представление клиентки о себе в будущем как об «уверенной в себе и своем будущем». Любопытно, что, согласно пирамиде Маслоу, это уровень потребности в безопасности, т.е. тот самый уровень, который, как уже отмечалось выше, ассоциируется с образом Дома.

6. Еще один интересный момент: воспоминания о родительском доме у клиентки связаны не с домом как таковым, а с обыденной жизнью семьи в целом.

7. Воспоминание об уборке как насилии: явный негативный паттерн, который требует внимания и дальнейшей работы.

Второе занятие

ПТ.: Расскажите, пожалуйста, как у Вас обстоят дела с домашним заданием.

К.: Я сделала все, что Вы просили, и принесла фотографии. У меня получилось 14 штук.

ПТ.: Хорошо, пожалуйста, разложите их здесь в том порядке, в каком производилась съемка.

(К. раскладывает фотографии в два столбца, долго молча разглядывает их, потом вопросительно смотрит на ПТ.).

ПТ: Расскажите, пожалуйста, как у Вас проходила дома эта работа, что Вы чувствовали, о чем думали.

К.: (После некоторой паузы). Вначале мне было как-то очень странно выполнять это задание. Я думала: «Зачем увековечивать на пленке то, что мне так не нравится в жизни?» И при этом было какое-то чувство стыда за ту грязь, которую я развела в своей комнате. А потом я решила: «Если уж я вынесла эту тему на обсуждение, то чего стыдиться того, что есть; может быть, если я, наконец, посмотрю правде в глаза, это поможет мне сдвинуться с той мертвой точки, в которой я нахожусь уже несколько лет».

ПТ: (Кивая головой). Вы можете рассказать, почему выбрали именно эти объекты для своих снимков?

К.: Да, конечно. Вот смотрите, у меня слева лежит то, что мне нравится, а справа — то, что не нравится, а порядок фотографирования идет сверху вниз.

Первая фотография в этом контексте кажется очень странной: спрашивается, какое отношение она имеет к моей комнате, когда на ней сфотографированы деревья? На самом деле все очень просто: когда я выбирала объект для первого снимка и осматривала свою комнату, я увидела через открытую форточку яркую зелень деревьев, которая сильно контрастировала с теми же деревьями, на которые я смотрела через свое грязное стекло: из-за этого стекла все остальное выглядело так, как будто было в тумане, у меня даже возникло ощущение, что я стала хуже видеть. И тогда я решила залезть на подоконник и сделать снимок в форточку, чтобы вынести за рамки эти грязные стекла.

А идея второго снимка родилась сама собой: то, что было вынесено за рамки на первом снимке, стало центром внимания во втором. Мне хотелось заснять не только контраст в восприятии деревьев, но и то, как убого висят мои шторки на этой нищенской веревочке, при том, что за окном такой роскошный вид.

Третий снимок — это гобелен, который я упорно называю «остатки былой роскоши». У этой картины своя история... Мне очень нравятся гобелены... (Рассказывает историю взаимоотношений с бывшим мужем, в изложении которой просматривается позиция жертвы).

В моей нынешней комнате он выглядит очень странно, как будто бы попал сюда из другой жизни, а на фотографии — еще более странно, поскольку на фотографии не видны все мои завалы, не видно, насколько пыльный гобелен и насколько поцарапаны обои, кажется, что это уголок одного из дворцовых покоев, милых моей душе. Дома я очень долго разглядывала этот снимок, у меня было такое ощущение, что я попала в свое будущее, когда я буду жить в комнате своей мечты. Мне и сейчас не хочется расставаться с этой фотографией. (Пауза).

А четвертый снимок как бы отзеркаливает гобелен: здесь я сфотографировала отвалившуюся полку и повернувшуюся из-за этого на бок картину. Когда я сейчас смотрю на эту фотографию, я думаю: ну ладно, полку сложно поправить, потому что надо снимать все остальные полки, хотя можно было бы просто что-то под нее подложить, чтобы она хотя бы смотрелась прямо, но что мне мешало снять и перевесить картину, а на гвоздик повесить что-нибудь другое? И мне приходит в голову странная мысль, что я подсознательно культивирую приметы своей несчастное™. Вообще, все, что происходит сейчас в моей комнате, можно было бы назвать «Музей одной Жертвы». (Пауза).

Знаете, для меня это очень важная мысль, мне бы хотелось обдумать ее дома.

ПТ.: (кивает головой).

К.: Это я сфотографировала... (Далее следует позитивно окрашенный рассказ об одной личной вещи).

Вот я сейчас все это вспомнила, и мне сразу же стало очень хорошо. А когда я гляжу на фотографию, мне кажется, что бедной лепешке-луне очень неуютно среди всех этих навалов и пыли.

А эта фотография очень похожа на предыдущую «плохую». Здесь я хотела снять «Монблан» из книг и газет, который постепенно вырос на моей прикроватной тумбочке. (Пауза). (Во время рассказа, начиная с третьей фотографии, К. стала по очереди брать каждую фотографию в руки).

А эти фотографии кажутся одинаковыми, хотя я хотела вложить в них совершенно разное содержание. (К. взяла в руки сразу две фото графии). Первая должна была показать люстру, которую я очень люблю. Правда, меня смущало то, что в ней горят не все лампочки, т.е. она как бы не совсем годится для «хорошей» фотографии. А потом я решила, что сфотографировать люстру для меня очень важно, даже если при этом будет видно, как я плохо отношусь к своей любимой

люстре. А вторая фотография должна была показать ту огромную «рану» в плафоне, которая до сих пор кровоточит в моей душе. Это тоже отдельная история. Она чем-то напоминает историю с гобеленом. Происходили обе эти истории примерно в одно и то же время, но сейчас я уже не помню, одновременно или нет. (Глубокий вздох). (Историю я пропускаю, по опять прослеживается позиция жертвы по отношению к бывшему мужу)... Я обнаружила, что люстра разбита: на плафоне огромная трещина и выломанный кусок. Когда я это увидела, я так плакала, как будто это меня разбили.

На фотографиях ничего этого нет. Если бы я сама не знала, что люстра разбита, то вряд ли бы обратила на это внимание. (Пауза). Но фотографии получились очень странные. (Пауза). Посмотрите, как они отличаются от всех остальных фотографий. Ведь все снимки я делала в одно и то же время, и видно, что это день, вон как за окном светло. А эти фотографии — как будто глубокая ночь, и люстра горит вполнакала, не справляясь с темнотой. Какие-то очень тревожные получились фотографии.

(К. сначала молча разглядывает следующую фотографию). А это я хотела сфотографировать... (Рассказывает еще об одной приятной ей личной вещи)... Мне... очень нравится. Но на фотографии вперед вылез стол, заваленный книгами. (Пауза). Мне неприятно на это смотреть.

ПТ.: Что именно Вам не нравится?

К.: (Пауза). Ну, получается, что хлам загораживает самые значимые для меня вещи. (Пауза). Вернее, это, конечно, не хлам, это все тоже ценные вещи, только они не на месте. Вот эта вещь — на месте, а они — нет. (Пауза, затем кладет эту фотографию на место и берет следующую).

А это я решила сфотографировать свою постель. Об этом надо рассказать подробнее. Вообще-то у меня нет претензий к постели. (Пауза). А решила я все это сфотографировать потому, что обычно днем моя кровать именно так и выглядит. И не потому, что все это мне сейчас нужно для работы, а потому, что все это приходится каждый день перекладывать со стула и с принтера, чтобы ими можно было пользоваться. И сфотографировала я именно этот «бомжатник», т.е. вещи, мне нужные, но у которых нет своего места в моей комнате. (Берет следующую фотографию).

А это мой фонтан. (Пауза). И хотя эта фотография с «плюсом», мне смотреть на нее грустно, и фотографировать тоже было грустно. (Пауза).

ПТ.: Как Вы думаете, с чем это может быть связано?

К : (Пауза). Знаете, мне этот фонтан в общем-то нравится. (Пауза). А грустно мне потому, что я подумала: «Вот вещь, которая мне очень нравится, которую я сама выбирала - и я же сама превратила оазис в пустыню. (Пауза). Почему, почему у меня всегда так получается?» (Пауза).

ПТ: Вы задали очень важный вопрос, и мы к нему обязательно вернемся. А пока могли бы Вы рассказывать дальше?

К.: Да, могу. (Берет следующую фотографию). Это я фотографировала стол, на котором сейчас стоит фонтан, для того, чтобы показать, в каком завале он находится. (Пауза). А получилось так, что на снимке видна почти вся комната. Вообще-то она у меня очень большая, но так завалена, что по ней ходить можно только боком. (Пауза). Вот я сейчас смотрю на все это и думаю, что у меня у самой нет места в этой комнате, только кровать, на которой я и сплю и работаю. (Пауза). Ладно, идем дальше. (Берет следующую фотографию).

Предполагается, что здесь сфотографировано то, что мне нравится. Не могу сказать, что эти облезлые перья мне очень нравятся. Они скорее символизируют то, что я хотела бы иметь на самом деле.

И когда я делала эту фотографию, я уже выбирала лучшее из худшего. И то, что эта бутылка, которая, в принципе, мне нравится, стоит среди кучи хлама, который на самом-то деле совсем и не хлам, но так выгля

дит, пожалуй, и есть образ моей комнаты. Я знаю, что художники сейчас делают произведения искусства из всякого хлама, а я цепные вещи превращаю в хлам. (Пауза). ПТ: Вам нравится это Ваше качество? К.: Ну что Вы, конечно, нет.

ПТ: И Вы хотите от него избавиться? К.: Да, разумеется.

ПТ: Прекрасно. Тогда, пожалуйста, продолжайте рассказ.

К.: (Берет последнюю фотографию). А это я хотела сфотографировать пыль на полке. (Пауза). Я подумала, что на фотографии может быть не видно, что это пыль, и надо что-нибудь нарисовать. А потом совершенно неожиданно вылезло это «Я», мне стало неприятно, а потом я подумала, что ведь это действительно я, это я так живу, это я сделала такую комнату, и все оставила, как есть. (Пауза). Знаете, мне сейчас кажется, что это самая плохая фотография. (Пауза).

ПТ.: Спасибо. Ваш рассказ был очень важен для нашей работы. Будьте добры, посмотрите снова на все выложенные фотографии и скажите, что Вы сейчас на них видите, что чувствуете, какие мысли приходят Вам в голову.

К.: (Разглядывает фотографии). Знаете, мне почему-то не нравится, что некоторые пары какие-то кривые: одна фотография повернута горизонтально, а вторая — вертикально. Понятно, что когда я фотографировала, я хотела поместить в кадр именно то, что мне было нужно, но сейчас мне это не нравится.

ПТ: Как Вы думаете, почему именно Вам это не нравится?

К.: Ну, как-то негармонично получается: кто в лес, кто по дрова.

ПТ: А еще что Вы можете сказать по поводу этих фотографий? К.: Да, в общем-то, все: я практически все рассказала.

ПТ: (Пауза, смотрит на фотографии). Хорошо, а теперь я попрошу Вас собрать все эти фотографии и разложить их в другом порядке. Представьте себе, что Вы ничего не знаете о последовательности съемки, Вам просто эти фотографии дали и попросили разложить так, как Вам больше нравится.

К.: (Долго раскладывала и перекладывала фотографии). Ну вот, пожалуй, так.

ПТ.: Расскажите, пожалуйста, почему сейчас Вы их разложили именно так?

К.: Ну, в начале я их положила не так. Мне захотелось выложить единый ряд — от самой хорошей фотографии к самой плохой — и посмотреть, что из этого получится. Но когда я это сделала, то ничего не увидела, получился просто пестрый разнобой. Когда я его разглядывала, пытаясь обнаружить какую-то закономерность, мне захотелось противо

поставить дверь и окно. Я это сделала, а потом как-то сама собой у меня стала складываться комната, такая, какая она у меня есть на самом деле.

ПТ: И что Вы чувствуете, глядя на эту композицию?

К.: Знаете, у меня такое ощущение, что я попала в старую западню.

ПТ: Чем Вы это можете объяснить?

К.: Ну, может быть, тем, что все это я вижу изо дня в день. У меня такое ощущение, что время остановилось, и я вечно буду сидеть в этой тюрьме.

ПТ.: А раньше, когда фотографии были разложены по-другому, Вы испытывали это чувство?

К.: Нет, мне было интересно все это рассматривать, даже «плохие» фотографии. Это напоминало взгляд со стороны. Я еще тогда удивилась, что мне такие активные мысли приходят в голову: это переставить, это перевесить. А сейчас никаких мыслей, одна тоска.

ПТ: Вы сказали, что вначале решили выложить один ряд, от самой хорошей к самой плохой. Почему Вы выбрали именно такую последовательность?

К.: Не знаю, почему-то именно такая идея пришла мне в голову.

ПТ: А Вы можете сейчас разобрать Вашу композицию и выложить ряд от самой «плохой» фотографии к самой «хорошей»? К.: Могу, конечно.

ПТ: Пожалуйста, сделайте это и имейте в виду, что сейчас Вы можете по-другому определить, какая фотография лучше, а какая — хуже просто потому, что сейчас Вам это так кажется.

К.: (Снова раскладывает и перекладывает фотографии). Вот, смотрите, что у меня получилось.