Создание и «обживание» группового пространства

Когда группа возобновила свою работу после летнего перерыва, ведущий предложил ее участникам создать коллективную композицию с исполь

зованием различных изобразительных материалов и фотографий, изображавших их во время летнего отпуска. Поскольку участники группы пришли на это занятие с фотографиями, сделанными ими летом, и уже поделились друг с другом некоторыми летними впечатлениями, создание такой композиции было призвано дать им возможность еще раз «предъявить» себя другим и стимулировать их взаимодействие. Метафорическим пространством для сближения участников стал коллективный рисунок на тему «Город», где каждый должен был не только изобразить ту или иную часть городской среды, но и «поместить» туда себя путем включения в композицию своего фотографического образа. Согласно достигнутой договоренности, общее пространство для совместной работы не делилось индивидуальные участки. Каждый имел возможность свободно выбирать себе место для рисунка и при желании взаимодействовать с другими, дополняя их образы. Некоторое время можно было работать обособленно, чтобы в дальнейшем все же попытаться включить свои рисунки или фотоснимки в коллективную композицию.

Вначале участники группы сдвинули в центр аудитории несколько столов и расположили на них несколько листов ватмана, склеив их скотчем. Затем одни сразу же начали рисовать и располагать на ватмане фотографии, другие же некоторое время наблюдали за их действиями или рисовали что-то в стороне от остальных.

Вскоре некоторые участники объединились в пары или малые группы, совместно создавая какой-либо образ или работая над какой-то частью городского пространства. За исключением одного инцидента, возникшего вначале работы между двумя участницами (он описан ниже), территориальных споров не возникало. В группе преобладала атмосфера открытости, взаимной поддержки и эмоционального оживления. Несколько раз раздавался смех.

В то же время было заметно, что некоторые участники испытывают тревогу или нерешительность. Им так и не удалось «построить» свой дом и поместить там свое фото.

Деятельность группы не была планомерной: участники предпочли не обсуждать заранее ни расположение своих рисунков на общем поле, ни последовательность создания различных объектов городской среды,

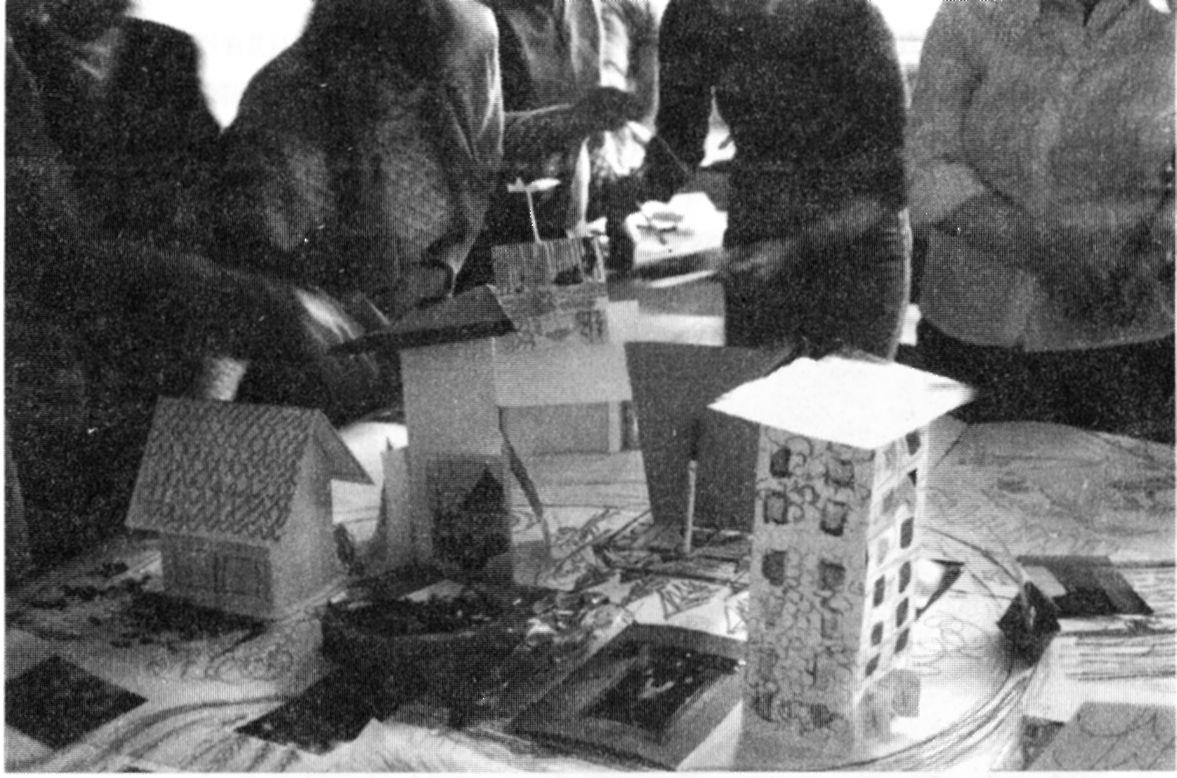

Фотография группы в процессе работы

а также не распределять эти объекты между собой. В результате планировка созданного ими города не была ни линейной, ни радиальной, как у большинства современных городов. Улицы и проспекты отсутствовали, если не считать одной магистрали, проходящей по диагонали. Извилистая линия реки, также проходящая по всему полю композиции, наряду с этой диагональной улицей служила основным средством ее визуальной интеграции. Композиционным центром работы стал один из домов. Как оказалось, это был такой же частный дом, как и большинство других построек. Он не служил объединению группы, поскольку не символизировал общих идей или ценностей ее членов. В этот дом была помещена фотография одной из участниц (как оказалось, это сделала не она, поэтому ее отношение к своему расположению в центре было амбивалентным).

Хотя три участницы «поселились» близко к центру, большинство членов группы все же предпочли «периферийное положение». Складывалось впечатление, что в группе нет ярко выраженных лидеров и преобладает стремление держаться «в тени», что создавало коалиции.

Групповая работа напоминала изображение скорее поселка, чем города. Бросалось в глаза отсутствие транспорта и обилие «зеленых зон» с деревьями, цветами и водоемами. На территории были изображены несколько объектов общественного пользования, таких как фитнес-клуб, арт-студия, сауна, церковь. Композиция изобиловала трехмерными изображениями домов, деревьев, корабликов и т. д. В нее были также включены несколько личных предметов участников (например, сотовый телефон).

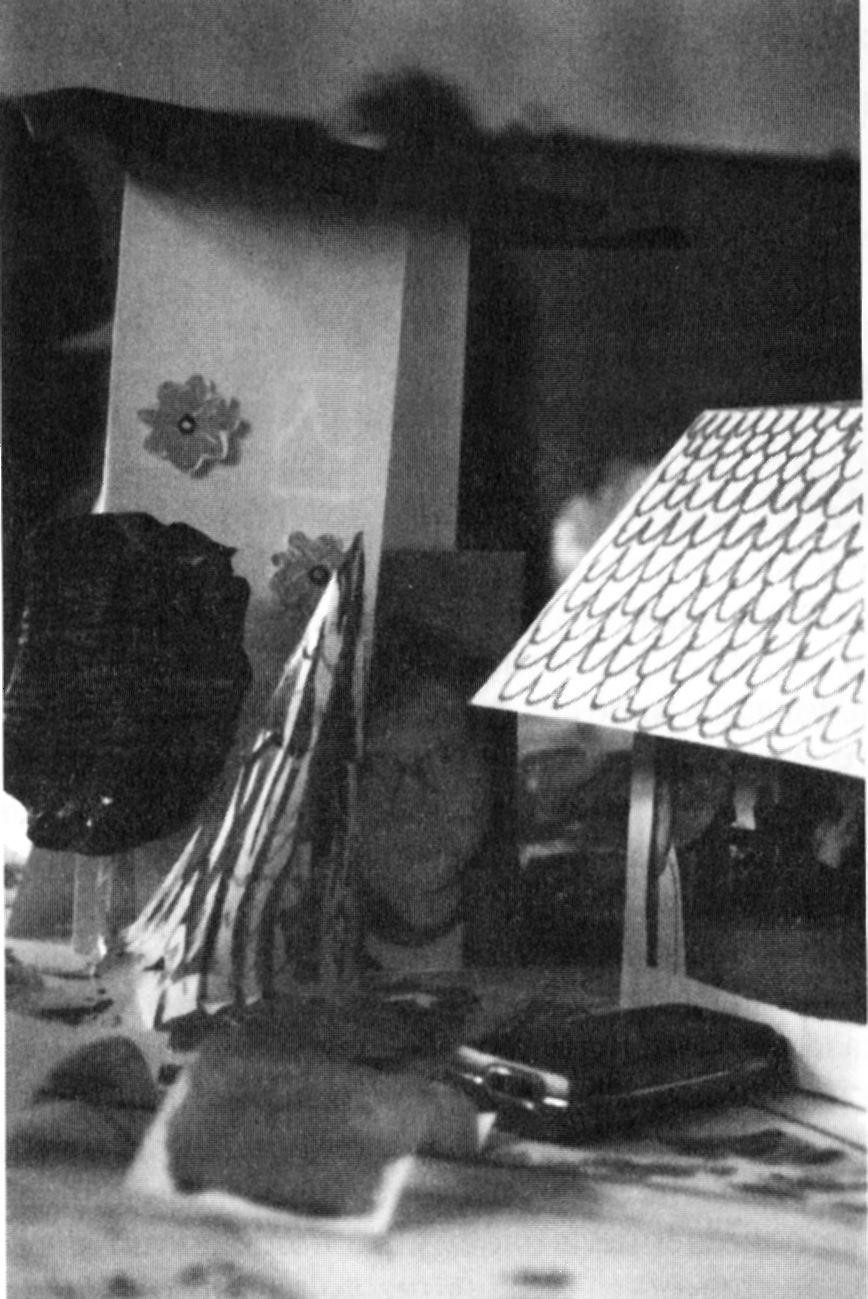

Фотография детали группового фотоколлажа

Подавляющее большинство участников включили в композицию свои личные фотографии, «поселив» себя в «построенных» ими домах или поместив свое изображение в парке, и лишь двум участницам так и не удалось найти своим фотокарточкам места.

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОГРАФИИ В ПСИХОТЕРАПИИ

Ниже приводится стенограмма обсуждения. Имена участников группы изменены.

Вначале ведущий предложил участникам поделиться своими впечатлениями от процесса работы и ее результатов и, по возможности, сказать, видят ли они себя «жителями» созданного ими города, а если видят, то как себя в нем ощущают.

| Марина: | Как только начали, хотела обозначить свое место. Начало было бурным. Очень хотела включиться в работу — нарисовала реку, она напомнила мне Иртыш. Хотелось, чтобы в городе была река, пляж. Довольна работой. Хотелось быть ближе к земле, чтобы присутствовали птицы, звери, парк, хотя это и город. Хотела сначала шалаш, но потом изобразила дом. Дополняла и другие работы — изображала птичек, корабль с алыми парусами — корабль любви. Когда Света начала работать рядом, она попыталась меня потеснить, но я ей сказала: «Уважай мои границы». Она «переехала» в другое место. Считаю, что если чьи-то границы обозначены, надо спрашивать разрешения... (Следует сказать, что в ходе групповой работы Марина и раньше могла проявить настойчивость и открыто заявить о своих чувствах. По-видимому, ее слова «уважай мои границы» вызвали негативную реакцию у Светланы, которая предпочла дистанцироваться от Марины). |

| Галина: | А я рада соседству со Светой — не было счастья, да несчастье помогло... |

| Евгения: | По поводу границ у меня были сомнения. Видела, как люди заполняют пространство. Происходила бурная деятельность. Казалось, по трудоемкости и затратам их деятельность более активна, чем моя. Я же только дополняла уже готовое в разных местах. Но по поводу границ все же есть сомнения... |

(Евгения обычно активна и умеет отстаивать свою позицию, но, как видно, в ходе данного занятия ей не удалось обозначить свою территорию, и она ограничилась добавлением своих элементов к изображениям других участников. Возможно,

это связано с ее недостаточной включенностью в группу. Одним из признаков ее недостаточной включенности в группу были частые пропуски занятий).

| Галина: | У меня по этому поводу тоже были сомнения. Наблюдала за действиями Евгении и думала: «Приму ее или нет?»,— когда она положила свой предмет на обозначенную краской чужую территорию. |

| Евгения: | Чувствовала неуверенность. Мне сейчас не хватает энергии, чтобы активно взаимодействовать. Когда еще было много пустого пространства, в центре кто-то определенно свое место обозначил. Перенесла это на себя. Насколько мне там было бы комфортно? Не ущемляет ли это меня? Решила, что меня это устраивает, хорошо, что каждый проявляет себя так, как считает нужным. Я обычно четко определяю свое место. Предпочитаю работать самостоятельно и в любом деле держаться обособленно, но сегодня я почему-то присоединялась к другим. |

| Галина: | Мне понравилось, что, поскольку места мало, работа начала быстро «расти» вверх — как у японцев, у них мало пространства, и они развивают потенциал... (В групповой работе Галина обычно проявляла большую активность, легко шла па сближение, проявляла инициативу, хотя нередко недостаточно считалась с границами других. В ходе данного занятия она не стала «строить» свой дом, а поместила свою фотокарточку в сконструированный другой участницей картонный домик). |

| Людмила: | У меня есть фотография с петербургским особняком, на котором помещена вывеска «Продается». Я ее сама сделала. Когда этот дом увидела, подумала: «Это как раз то, что мне нужно!» Хотя наш город абстрактный, я его на себя «примеряю». Положила эту фотокарточку с домом и написала на нем сначала «Продано», по потом исправила и написала «Куплено!» Затем рядом появи лась река, деревья, появились соседи. Подумала: «Вот у меня есть дом, но как я обозначу себя?» Я взяла фотографию с черной кошкой. Когда ее фотографировала, связала ее с собой. Приклеила кошку рядом с особняком, имея в виду, что кошка может превращаться в человека. |

(Людмилу можно отнести к числу «старших членов группы». В ходе работы она характеризовалась «зрелостью» позиции, однако из-за присущей ей обстоятельности и «психологизированности» высказываний вызывала у других скрытое раздражение).

| Тамара: | Когда еще ничего на листе не было, хотелось обозначить свою территорию. У меня две фотографии — на одной я более крупная, на другой — более мелкая. Я обе приклеила. Когда меня спросили: «Это что — раздвоение личности?», — я решила, что на одной фотографии я вблизи, а на другой — вдалеке. Одна стоит на берегу озера, а другая — мое отражение. Нарисовала речку, пустила туда рыбку, потом нарисовала церковь. Когда увидела, что Света рисует дом, подумала: «Не всю же жизнь мне здесь стоять!» И я попросилась к ней пожить. Потом у дома построили бассейн, сауну, ресторан. Интересно было, но, кажется, слишком много всего. Немножко душно в этом городе. (Тамара в ходе занятий была достаточно активна и открыта для контактов, однако отличалась повышенной тревожностью). |

| Эльвира: | Но и воздуха много... Наверное, это было осознанной позицией — рядом, но не в городе. Сразу попросила это место не занимать, и сейчас понимаю, что правильно сделала. Здесь достаточный простор — есть соседи в прямой видимости, но нет скученности. Когда видела, что идет бурное строительство — фитнес-центр, ресторан — мне это нравилось, понимала, что могу туда прийти, но хотелось располагаться обособленно... Работала рядом с Ольгой, она заняла первый этаж, а я — второй. Я была очень погружена в работу, лишь когда все закончила, обошла всю композицию. Действительно, есть город, разные места, где я хотела бы побывать, и мне комфортно, как все образовалось. Как хорошо, что я живу рядом с этим городом! (Эльвира поместила свою фотографию, на которой она изображена вместе с мужем, в окне второго этажа. В ходе занятий для нее были характерны серьезность и вдумчивость, а также мягкость, сочетающаяся с искренностью и зрелостью личной позиции). |

| Алена: | Не хотелось место занимать, дом строить, но в то же время захоте лось в этот город сходить, чтобы показать, что я тоже здесь есть. Поместила несколько сделанных мною фотографий. На одной я сама, на других изображены утки. Решила, что рядом с озером мое место — не в середине, не в гуще, а здесь. Могу спуститься в воду, превратиться в уточку. Обозначила свою связь с приро дой — могу улететь, уплыть... Почему не стала строить свой дом? Может быть, он где-то за городом, а сюда я могу только приходить... |

(Алена характеризуется мягкостью, сенситивностью и повышенной тревожностью, а также лиричностью и синтонностью).

Ольга: Мне было легко. Спросила Эльвиру, будет ли в доме окно, и когда она это подтвердила, я сказала, что хотелось бы из него выглядывать. Потом сделала второй этаж и представила,

что рядом с домом пространство со множеством цветов... Затем захотелось побывать в лесу, и я спросила, есть ли лес. Мне ответили, что есть, и меня готовы туда пустить. Мне очень нравится здесь находиться. Здесь много жизни, и мне это приятно.

(Ольга работала в тесном контакте с Эльвирой и двумя другими участницами, располагавшимися по соседству. Она поместила свою фотографию на первом этаже дома, «построенного» вместе с Эльвирой. Характеризовалась стеничностьо, достаточной открытостью и активностью).

Екатерина: У меня получился замок, окруженный деревьями. Оказалось очень много пространства, так что мне было даже очень тяжело его заполнить. Не ощущала никакого посягательства па свое пространство. Хотелось даже им поделиться, но некому было отдать. В моем замке можно уединиться, ощущение уединения усиливается окружением — парком, речкой...

(В ходе данного занятия Екатерина работала в основном обособленно. Как правило, инициативы в работе группы она не проявляла, характеризовалась некоторой скрытностью и повышенной тревожностью).

Валерия: Я, наоборот, люблю города, особенно большие. Я урбанистка. В них я наполняюсь энергией. Люблю многоэтажные дома. Никогда не устаю от людей. «Построила» многоэтажный дом и поместила свою фотографию в окне предпоследнего этажа. Потом решила обозначить место, где я могла бы работать. Мне нужен рабочий кабинет, студия. Поэтому на первом этаже я написала «Арт-центр» и дверь открыла. Я этим удовлетворена. Мне нравится то, что строили другие. Но когда я увидела, что «Арт-центр» оказался отгорожен изгибом реки, нарисовала мостики — их семь. Я удовлетворена работой. Надеюсь, «Арт-центр» будет и в моей жизни.

(Валерия — одна из самых активных участниц группы, характеризуется «зрелостью» позиции, что отчасти связано с ее возрастом, а также дружелюбием и высокой креативностью. В данной группе она одна из немногих, кто нарисовал высотные

здания. Дом, созданный ею из картона, оказался расположен наиболее близко к центру, если не считать фотографии Веры, которая, однако, оказалась в центре «не по своей воле»).

| Любовь: | Я реку рисовала. Затем определилась с местом и стала изображать дом. Мне здесь комфортно, хотя здесь всего много. Затем «поселила» себя и поместила в своем доме на первом этаже фото группы. Чего-то не хватало, и я предложила Тамаре построить фитнесс-центр. Хорошо, что рядом много людей. (Любовь характеризуется зрелостью позиции, достаточной открытостью и активностью, в работе группы нередко занимает примиряющую позицию). |

| Раиса: | Не знаю, стоит ли говорить, или нет. Я в работе активного участия не принимала. Задаю себе вопрос: почему так произошло, если другие были так увлечены? Я несколько раз доставала свои фотографии, пыталась выбрать место... Стала искать место на окраине, но оказалось, все места заняты. Почему я не стала строить свой дом? В данный момент я не хотела бы жить в этом городе, потому что здесь много всего красивого, много разных «наворотов». Не хочу никого обижать... У меня и фото есть, я их принесла, но с местом так и не определилась. Не стала перенапрягаться и включаться в этот город... |

(Раиса, пожалуй, наименее из всех участников включена в группу. Характеризуется повышенной тревожностью, склонностью сомневаться в собственной позиции. Чаще, чем иные

участники, пропускала тренинговые занятия. Часто «выпадает» из группового контекста. Если не считать кратковре

менной попытки присоединиться к работе Анны, участия в создании коллективной работы Раиса не принимала).

Анна: (грустным голосом) Хотела свою территорию обозначить, но не занимать чужие места — так и не нашла для себя места. Поскольку не хотелось сидеть, решила поучаствовать — что-то вырезала. Не нашла здесь себя — слишком здесь всего много. Возможно, нахожусь сейчас в таком состоянии, когда мне не хочется видеть людей... Рада, что другим удалось так активно поработать. Вижу скопление домов, энергии, но мне этого не хочется. Надо было занять какое-то место, но получилось, что я его так и не нашла...

(Анна характеризуется повышенной тревожностью, уступчивостью, неоднократно она допускала в свои личные границы

других участников, но потом об этом сожалела. Как и Раиса, в группе держится обособленно, хотя, в отличие от последней, реже пропускает занятия и несколько более активна).

| Мария: | Я нашла место не в гуще, а на периферии. Хотелось изобразить себя в доме, где можно жить и работать. Нарисовала косметический салон -- наверняка женщины хотели бы его посетить. В остальные части общей работы я ничего не вносила, но было интересно наблюдать... Мне необходимо уединение. (Мария сенситивна, тревожна и несколько неуверенна. Она моложе остальных участниц, однако характеризуется вдумчивостью и творческим отношением к работе). |

| Сергей: | Вообще я не городской человек, у меня в городе силы уходят моментально. Я создал загородный дом, который должен был бы располагаться в отдалении. Поместил также в общую работу пару видовых фотографий. Себя поместил на пороге дома. Когда подошел, пространство было уже заполнено. Выбрал место на окраине. (Сергей также сенситивен и тревожен, однако характеризуется большой творческой активностью, дополняемой открытостью и относительной зрелостью позиции, что делает его весь ма заметным и достаточно принимаемым, в группе. Это отчасти также объясняется тем, что он в группе является единственным мужчиной). |

| Вера: | Очень торопилась, боялась, что не хватит места. Рада, что оно все же нашлось. Было очень приятно, когда люди говорили, что хотят присоединиться... Моя фотография в центре. У меня противоречивые чувства по этому поводу. С одной стороны, мне это приятно, с другой стороны — тревожно, что я у всех на виду. Но поскольку эту фотографию не я туда поставила, не мне ее и убирать. На фотографии я сижу в кресле по-царски. Эта поза для меня неожиданна. Я просто села, и меня сфотографировали. Не знала, что так выйдет. (Вера очень тревожна, иногда непоследовательна и склонна сомневаться в собственных действиях, но достаточно активна и характеризуется значительным творческим потенциалом, что делает се достаточно принимаемой в группе). |

| Галина: | Сидишь на «троне» — все равно как на электрическом стуле... |

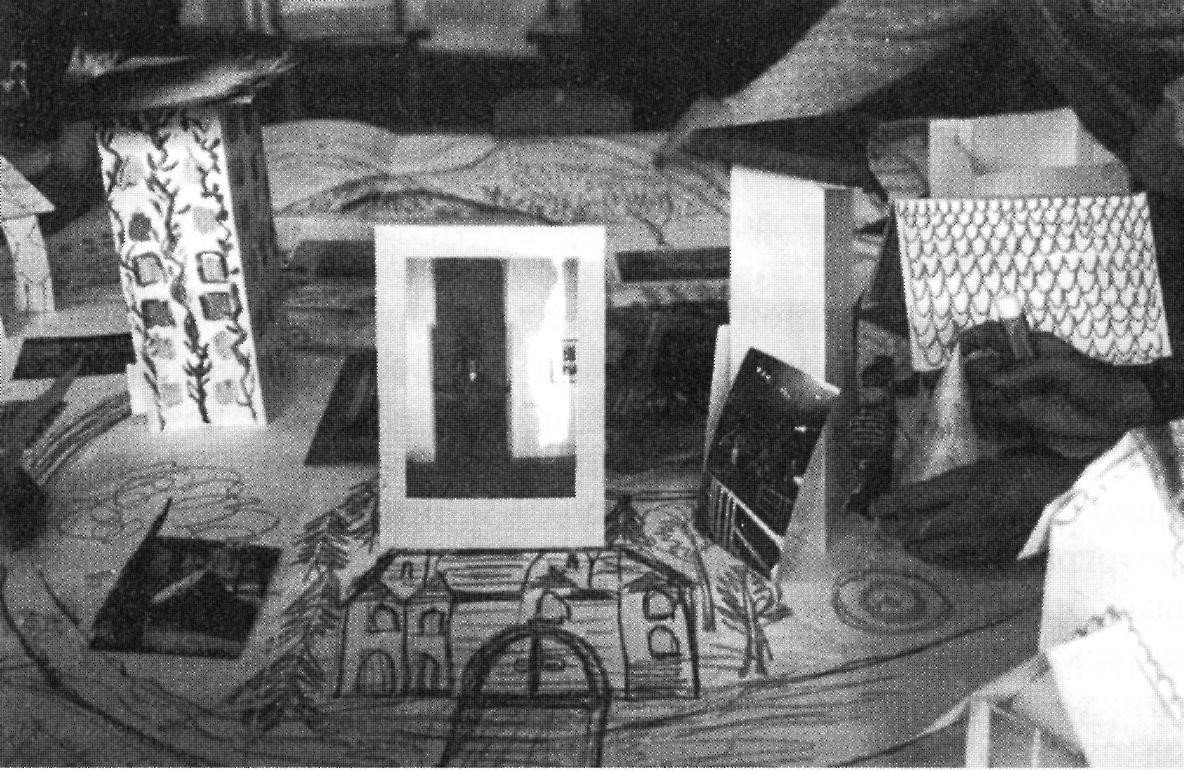

Фотография детали группового фотоколлажа

Как следует из приведенного выше описания процесса групповой работы и его обсуждения, действия участников при создании коллективной композиции и их отношение к происходящему красноречиво отражали их индивидуальные особенности и позицию в группе, а также своеобразие внутригрупповой коммуникации. Использование личных фотографий в сочетании с созданием коллективного рисунка способствовало выявлению особенностей участников и в то же время активизировало взаимодействие между ними.

Использование членами группы фотографий, на которых изображены они сами, могло способствовать их эмоциональному вовлечению в работу и высокой личной соотносимости с изображаемыми предметами (домами, уголками живой природы и т. д.), которые на время словно становились местами их «обитания». В то же время, в силу игрового характера деятельности и отсутствия осознаваемой прямой связи изображений с личной историей участников и обстоятельствами их жизни, они могли экспериментировать, осуществлять альтернативные поведенческие стратегии, а также проявлять латентные потребности и свойства личности.

Большинство участников группы охотно воспользовались предложенной темой для того, чтобы «поселить» себя в миниатюрном доме или найти для своего автопортрета какое-то иное место, что, несомненно, способствовало достижению ими чувства психологического комфорта и безопасности.

Совместная изобразительная работа с использованием фотографий позволила проявиться положительным аспектам функционирования группы, связанным, в частности, со стремлением участников к сотрудничеству, их высокой взаимной терпимостью, уважением позиции другого, взаимной поддержкой, конструктивным преодолением проблемных ситуаций.

Этот пример работы группы изложен столь подробно потому, что он позволяет наглядно продемонстрировать многие терапевтические функции фотографии. Так, например, располагая свои фотографии опреде

ленным образом, участники группы (чаще всего неосознанно) могли многое «сказать» друг другу о своих чувствах, потребностях и предпочтениях — порой гораздо больше, чем они могли бы поведать словами. Благодаря этому они сделали зримыми значимые для себя отношения с людьми и предметами. В этом смысле весьма показательным является, в частности, размещение Аленой своего изображения рядом с нарисованным прудом, в который она поместила две фотографии с плавающими

утками, сделанные ею. Рассказывая о своих впечатлениях, она пояснила, что такое соседство напоминает ей о возможности улететь или уплыть. В этом наглядно проявилась свойственная Алене синтонность и лиричность, а также некоторая «хрупкость» в ситуациях межличностного общения.

Для понимания смыслообразующей функции фотографии применительно к групповой работе показательны композиция и комментарий Валерии. Построив дом и «поселив» в нем себя, она затем изобразила распахнутые двери «Арт-центра» и воодушевленно объявила, что «Арт-центр» будет и в ее жизни. Тем самым ею была проявлена и осознана потребность в создании своего предприятия, которое могло бы не только явиться источником заработка, но и принести глубокое моральное и творческое удовлетворение.

Примером организации и упорядочивания опыта посредством фотографии может явиться работа Сергея, имеющего, судя по его рассказу, весьма сложное отношение к городу. (А если рассматривать город как метафору жизненного пространства, пространства группы,— то и к самой группе, которая вызывала у него противоречивые чувства. Несколько раз в ходе занятий он, например, заявлял, что ни в коей мере не считает условия групповой работы комфортными и безопасными, что группа представляется ему слишком разнородной.) В ходе занятия, он, тем не менее, смог найти оптимальное решение: располагаясь при создании своего дома в отдалении от остальных, он смог справиться с тревогой и создать для себя безопасное пространство. Это позволило ему впоследствии включить свой продукт в общую работу. Данный случай также демонстрирует защитную функцию фотографии, проявившуюся в «овладении» Сергеем своим образом и спроецированным на него чувством тревоги.

Контейнирующая функция фотографии реализовывалась в работе группы при создании образа дома. Он как нельзя лучше символизирует среду, «удерживающую» чувства и гармонизирующую человека. Прямоугольная форма фотографий прекрасно вписывалась в столь же прямоугольную форму зданий и способствовала их постройке.

Примером проявления рефрейминговой функции фотографии в деятельности группы могут служить образы и комментарий Людмилы, которая благодаря участию в коллективной работе смогла увидеть сделанные ею снимки в новом свете. Слова, написанные ею на фотокарточке с изображением петербургского дома,— сначала «Продано», а затем «Куплено!»,— а также соотнесение этого снимка с фотографией черной кошки (символизирующей саму Людмилу и ее способность или желание «превратиться в человека», то есть обрести новое качество существования, при котором она выступала бы в роли «владелицы» своего жизненного пространства) можно считать весьма красноречивым манифестом ее новой жизненной позиции.

Пример 4:

Я/мое тело в пространствах окружающей среды

Когда в ходе фототерапевтических тренингов участники создают фотографии, вполне естественно предоставить им возможность совместно или независимо друг от друга и ведущего работать за пределами аудитории. Хотя используемые в такой работе техники и упражнения могут быть разнообразными, хотелось бы кратко остановиться на одной из техник, имеющих телесно-ориентированный характер и рассчитанных на развитие телесного самоосознания. Данная техника также позволяет понять, каким образом окружающая среда, в том числе различные пространства и предметы городской или природной среды, влияют на восприятие нами своего тела.

При проведении занятий, проходивших на побережье Рижского залива, участницам группы было предложено, разделившись на пары и взяв с собой фотоаппарат, свободно перемещаться по территории, прилегающей к учебному зданию. При этом они должны были фокусировать внимание на ощущениях своего тела и вызванных ими образных представлениях, а также на их связь с различными природными объектами и участками ландшафта.

С целью объективации телесного опыта мы также просили участниц группы фотографировать друг друга в полный рост в разные моменты прогулки. После того как фотокарточки были напечатаны, мы смогли увидеть, как разный телесный опыт выражается в позах и мимике участниц тренинга и как он связан с окружающей средой.

Для того чтобы способствовать интеграции телесного опыта и его осознанию, на второй день участниц попросили составить из фотографий композицию и сопроводить ее каким-либо повествованием.

В качестве примера выполнения этого упражнения приводим созданную одной из участниц тренинга композицию и сопровождающий ее текст. Композиция представляет собой книжку, каждая страница которой иллюстрирует определенный этап путешествия героини. Повествование включает фрагменты ее монолога, дополняемые комментариями рассказчика, с которым она также себя идентифицировала, что позволяет оценить ее внутренний отклик на разные пространства и объекты окружающей среды.

Первая страница. «Здесь так хорошо!»

Вторая страница. «Я буду здесь жить». И она прыгнула в воду и поплыла. Она проскользнула между двумя большими рыбами: «Это небезопасно. Мне здесь не нравится...».

Третья страница. Она вышла на берег, смотрит на солнце: «Я хочу жить на небе!»

Четвертая страница. «Я буду птицей», — и она залезла на стену. Пятая страница. Она словно потеряла голову и прыгнула... «Что я за птица?»

Шестая страница. Стоит у березы и думает: «Здесь птица. Она смеется, разговаривает».

Седьмая страница (на обороте). В конце концов, она решила покушать. Перед нею блюда из рыб и птицы...

Интересно, что в данном описании сознание автора работы имеет два фокуса, и это обеспечивает, с одной стороны, ее ролевое включение в сюжет в качестве главной героини и достаточно глубокое проникновение в различные природные пространства, а с другой стороны, отстраненное восприятие происходящего и действий героини с позиции рассказчика. В описании проявляются детская открытость и радость встречи с миром наряду с легкой иронией.

Пример 5:

«Наложения»

Данный пример иллюстрирует работу с телесным образом «я», при которой использовалась техника «наложения». Приводим отчет автора фоторабот1 о своих впечатлениях. В данном случае, пользуясь зеркальным фотоаппаратом, автор создавала серию автопортретов (большинство которых делались в полный рост), а затем, перемотав пленку на начало, производила съемку различных объектов на улице. В результате автопортрет «накладывался» на эти объекты.

Сначала я просто фотографировала то, что привлекало мое внимание, не задумываясь об этом. Когда у меня накопилось достаточно много фотографий, я пересмотрела их и пришла к выводу, что набор выбранных мной объектов не беспорядочен, а поддается определенной классификации. Каждое «семейство» объектов обозначает какую-либо мою проблему, жизненную потребность или ценность. Увидев набор выбранных мною объектов окружающей действительности, я смогла лучше понять себя. Таким образом, я проделала путь от интуитивного выбора, от эмоции к осознанию. А потом опять появляется эмоция — при виде своего образа, наложенного па значимый выбранный объект.

Наложение осуществляется случайным образом, поэтому при первом просмотре фотографий всегда присутствует эффект неожиданности. Я чувствую себя возбужденной, радостно взволнованной. Есть и небольшая примесь страха, который только усиливает приятное возбуждение.

Сначала я работала только со своим портретным образом, а затем решилась использовать все свое тело. Для меня было важно сфотографироваться обнаженной и именно в таком виде «пропускать через себя» образы внешнего мира. Мне казалось, что на моем теле не должно быть ничего лишнего, того, что создано цивилизацией и культурой. Эмоциональное воздействие фотографий в полный рост оказалось сильнее, чем воздействие портретов.

Мне удалось «примерить к себе» различный фон. «Накладываясь» на определенные постройки, пейзажи, я как бы «присваиваю» их. Они «проходят через меня» и становятся моей «собственностью». С другой стороны, я словно «растворяюсь» в этих образах. Сквозь меня едет

поезд, плывут облака, растет трава, летят птицы. Ведь когда-то меня не было и когда-нибудь меня не будет, а все это останется. В каждой травинке и камне может быть частица жившего до нас человека. «Стремится птиц полет и сквозь меня, и дерево растет не только там — оно растет во мне», — писал поэт Р.-М. Рильке.

Мне не хочется «накладываться» на современные или отреставрированные здания без трещин, на гладкие оштукатуренные степы, новые машины и людей. Я заметила, что при фотографировании для «наложения» старательно избегаю попадания других людей в кадр. С помощью этой техники я смогла приблизиться к пониманию неповторимости образа каждого человека, проблеме границ не только телесного контура, но и внутреннего мира личности. Есть такие троны, по которым человек

должен пройти сам, оставаясь наедине с самим собой.

Следующий пример показывает, какую роль в актуализации и осознании чувств и потребностей может играть создание художественных описаний (или разного рода «повествований») на основе фотографий.

Пример 6:

Удивительное преображение

Во время занятия участницам группы было предложено создать в технике фотоколлажа одну или несколько композиций, которые могли бы передать определенный сюжет, чувства и мысли персонажей, а также их взаимодействие друг с другом. Ведущий рекомендовал участницам группы воспользоваться для этого их личными фотографиями, которые при этом могли выступать от лица того или иного персонажа создаваемой ими истории.

При выполнении этого задания одна из участниц группы разместила на куске обоев большое количество вырезок из журналов и лишь в одном случае — свое портретное фотоизображение, включив таким образом себя в историю в качестве одного из персонажей. Далее приводится текст сочиненной ею истории.

Жили-были три брата-скрипача. Они играли божественную музыку Баха, Моцарта и Паганини и были похожи во всем. И случилось так, что все они влюбились в одну девушку, а ей нравились все трое, потому что музыка сделала их очень похожими.

И стала их разрывать ревность за случайные взгляды, брошенные девушкой на кого-нибудь из них. Но потом девушка влюбилась совсем в другого человека, который открыл ей ее саму во всех смыслах. А скрипачи расстались, разъехались по разным странам, поменяли расу и женились — один на африканке, другой на индианке, третий на арабке. И забыли свою прежнюю жизнь. А у африканской семьи, которая стала жить в прекрасном доме в Испании (жена одного из скрипачей была потомком испанских мавров), родилась дочка.

И случилось так, что как-то раз на боях быков, которые обожал глава семьи, девочка ни с того ни с сего ослепла. А так как никто не знал, отчего это случилось, никто не мог ей помочь — ни обычные больницы, ни летающие.

И как-то ночью ей приснился сон, в котором к ней пришло чудо-юдо и сказало: «Понюхай эти духи из бутылочки, и твоя жизнь изменится». Она понюхала и наутро проснулась с ощущением, что она — негритянская джазовая певица.

И так оно и случилось — она стала певицей, и хоть зрение к ней пока не вернулось, мир для нее стал огромной сценой, полной чудес!

Судя по всему, в этой истории автор работы выступает от лица ослепшей во время боя быков девочки, которая, понюхав во сне духи из волшебной бутылочки, проснулась с ощущением того, что она — негритянская певица. Есть основания предполагать, что в своем фотоколлаже и истории участница группы обозначила одну из наиболее значимых для себя в настоящее время потребностей. Хотя на первый взгляд эта драматическая роль мало чем напоминает те роли, которые участница исполняет в реальной жизни (по профессии она учительница), она в метафорической форме может передать некоторые аспекты биографического опыта участницы и ее восприятия самой себя и окружающего мира. Эта роль позволяет ей найти определенную форму воплощения для одной из важных, хотя в реальности и недостаточно проявленных, сторон своей личности.

Литература

Болл Б. Интеграция научных исследований, практики и теории в арттерапии // Исцеляющее искусство: журнал арт-терапии. 2000. Т. 3. №4. С. 10-31.

Келиш Э. В поисках смысла визуальных образов // Арт-терапия в эпоху постмодерна / Под ред. А. И. Копытина. СПб.: Семантика-С, Речь, 2002.

Копытин А. И. Основы арт-терапни. СПб.: Лань, 1999.

Копытин А. И. Исходные арт-терапевтические понятия // Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. СПб.: Питер, 2001а.

Копытин А. И. Системная арт-терапия. СПб.: Питер, 20016.

Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии. СПб.: Питер, 2002.

Копытин А. И. Руководство по групповой арт-терапии. СПб.: Речь, 2003а.

Копытин А. И. Тренинг по фототерапии. СПб.: Речь, 20036.

Кук Й. Использование фотоаппарата в ходе игровой терапии // Практикум по игровой психотерапии / Под ред. X. Кэдьюсон и Ч. Шеффера. СПб.: Питер, 2000.

Мартин Р. Наблюдение и рефлексия: возвращение взгляда, отреагирование воспоминаний и представление будущего посредством фотографии // Арт-терапия в эпоху постмодерна / Под ред. А. И. Копытина. СПб.: Семантика-Речь, 2002.

Рутан Дж., Стоун У. Психодинамическая групповая психотерапия. СПб.: Питер, 2002.

Хоган С. Проблемы идентичности: деконструирование тендера в арт-терапии // Хрестоматия: арт-терапия / Под ред. А. И. Копытина. СПб.: Питер, 2001.

American Art Therapy Association Newsletter. 1998, 31,4.

Barry, D. Artful Inquiry: A Symbolic Constructionist Approach to Social Science Research. Qualitative Inquiry. 1996, 2 (4), 411-438.

BergerJ. About Looking. London: Writers and Readers. 1980.

Leiblich,A., Tuval-Mashiach, R., Zilber, T. Narrative Research: Rending, Analysis, and Interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage, 1998.

Riley, S. Contemporary Art Therapy with Adolescents. London: Jessica Kingsley Publishers, 1999.

Spence J. Putting Myself in the Picture. London: Camden Press, 1986.

Waller D. Group Interactive Art Therapy. Its Use in Training and Treatment. London: Routledgc, 1993.

Ziller, R. Photographing the Self Methods for Observing Personal Orientations. Newbury Park, С A: Sage, 1990.

Т.Е. Гоголевич

Некоторые возможности использования фотографии

в рамках терапии творческим самовыражением