Динамика движения электронов

Движение электрона описывается волновым пакетом, который движется по решетке в реальном пространстве с групповой скоростью  . Рассмотрим сначала движение волнового пакета в одномерном кристалле при наличии внешнего электрического поля. Предположим, что волновой пакет состоит из волновых функций одной энергетической зоны с волновыми векторами, близкими к некоторому вектору

. Рассмотрим сначала движение волнового пакета в одномерном кристалле при наличии внешнего электрического поля. Предположим, что волновой пакет состоит из волновых функций одной энергетической зоны с волновыми векторами, близкими к некоторому вектору  . Частота, связанная с волновой функцией, отвечающей энергии

. Частота, связанная с волновой функцией, отвечающей энергии  , равна

, равна  и поэтому

и поэтому

. (5.37)

. (5.37)

Влияние кристалла на движение электрона целиком заключается в дисперсионном законе  . Элементарная работа

. Элементарная работа  , совершаемая полем Е над электроном за время

, совершаемая полем Е над электроном за время  равна

равна

(5.38)

(5.38)

Работа, совершаемая внешней силой  , затрачивается на изменение энергии

, затрачивается на изменение энергии  электрона

электрона

; (5.39)

; (5.39)

Сравнивая (5.38) с (5.39), получим:

, (5.40)

, (5.40)

следовательно, уравнение движения запишется в виде

. (5.41)

. (5.41)

Это очень важный результат: в кристалле  равно внешней силе, действующей на электрон.

равно внешней силе, действующей на электрон.

Будем полагать, что полученный результат сохраняется и в случае, если в качестве внешней силы взять силу Лорентца, действующую на электрон, движущийся в магнитном поле.

Уравнение движения электрона, движущегося с групповой скоростью  в постоянном магнитном поле

в постоянном магнитном поле  , запишется в виде

, запишется в виде

(СГС)  (5.42)

(5.42)

(СИ)  .

.

С учетом того, что  =

=  получим

получим

(СГС)  (5.43)

(5.43)

(СИ)  .

.

Из векторного произведения в (5.43) следует, что в магнитном поле электрон в  -пространстве движется в направлении, перпендикулярном к направлению градиента энергии

-пространстве движется в направлении, перпендикулярном к направлению градиента энергии  , т.е. электрон движется по поверхности постоянной энергии. Движение в

, т.е. электрон движется по поверхности постоянной энергии. Движение в  -пространстве происходит в плоскости, перпендикулярной к направлению

-пространстве происходит в плоскости, перпендикулярной к направлению  , и орбита электрона определяется пересечением этой плоскости с поверхностью постоянной энергии.

, и орбита электрона определяется пересечением этой плоскости с поверхностью постоянной энергии.

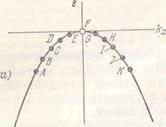

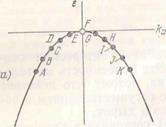

В магнитном поле возможны три типа орбит (рис. 5.15).

Замкнутые орбиты на рис. 5.15, а и 5.15, б проходятся в противоположных направлениях, поскольку частицы противоположного знака в магнитном поле вращаются в противоположных направлениях. В связи с этим об одной из орбит говорят как характерной для электрона, а о другой - как характерной для дырки.

По орбитам, характерным для дырок, электроны движутся в магнитном поле так, как если бы они обладали положительным зарядом. Поэтому дырки приводят к положительным значениям коэффициента Холла. В случае, изображенном на рис. 5.15, в, орбита не замкнута. Частица, достигнув точки А на границе зоны, автоматически оказывается в точке В (перебрасывается) на противоположную границу. Точка В эквивалентна точке  , поскольку расстояние между ними составляет как раз вектор обратной решетки. Такая орбита называется открытой орбитой. Открытые орбиты играют важную в явлении магнетосопротивления.

, поскольку расстояние между ними составляет как раз вектор обратной решетки. Такая орбита называется открытой орбитой. Открытые орбиты играют важную в явлении магнетосопротивления.

Дырки

Существование дырок — одна из наиболее интересных особенностей зонной теории твердых тел. Эта особенность не только интересна, но и практически важна, потому что действие транзисторов непосредственно связано с сосуществованием в полупроводниковых кристаллах электронов и дырок.

Незанятые электронами (вакантные) состояния в разрешенной зоне обычно называют дырочными состояниями (дырочными орбиталями). Наиболее нагляден случай, когда вблизи потолка разрешенной энергетической зоны имеется одно вакантное состояние (а все остальные заняты); такая ситуация возникает чаще в полупроводниках, чем в металлах. Понятие дыроч ной орбиты также относится к числу хорошо определенных, даже если в зоне число вакантных состояний (орбиталей) превышает число занятых, хотя топологическая природа той или иной конкретной орбиты может зависеть от направления внешнего магнитного поля. Свойства самих дырок устанавливаются из более сложных соображений.

Эксперименты по циклотронному резонансу в полупроводниках при использовании циркулярно поляризованного электромагнитного излучения позволили установить (см. гл. 11), что дырки и электроны вращаются в магнитном поле в противоположных направлениях, как и следовало ожидать для зарядов противоположного знака. Кроме того, было установлено, что при одном направлении круговой поляризации электромагнитные волны поглощаются электронами, а при обратном—дырками.

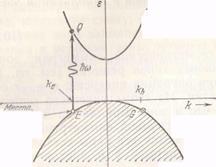

Рассмотрим перемещение дырки во внешнем электрическом поле, используя схему, приведенную на рис. 10.11. В исходном состоянии зона заполнена целиком, за исключением одного состояния в вершине зоны, которое обозначено буквой F . Затем в положительном направлении оси х наложено электрическое поле Ех.

Уравнение, описывающее движение электронов в зоне, имеет

обычный вид

(10.8)

(10.8)

и утверждает, что у каждого электрона  -компонента волнового вектора kx изменит свою величину в один и тот же момент времени. Из схемы на рис. 10.11 видно, что приращение

-компонента волнового вектора kx изменит свою величину в один и тот же момент времени. Из схемы на рис. 10.11 видно, что приращение  будет отрицательным. Вакантное состояние, первоначально находившееся и точке

будет отрицательным. Вакантное состояние, первоначально находившееся и точке  , сначала сместится на уровень

, сначала сместится на уровень  , а затем на уровень D . Это значит, что при перемещении электронов дырка будет перемещаться в направлении —kx .

, а затем на уровень D . Это значит, что при перемещении электронов дырка будет перемещаться в направлении —kx .

Рис. 10.11. а) В момент  = Q все состояния заняты, за исключением F в вершине зоны. В точке F скорость vx равна нулю, поскольку d

= Q все состояния заняты, за исключением F в вершине зоны. В точке F скорость vx равна нулю, поскольку d  / dkx = 0. б) Электрическое поле

/ dkx = 0. б) Электрическое поле  приложено вдоль положительного направления оси х. Сила, действующая на электрон со стороны поля, приложена в направлении —

приложено вдоль положительного направления оси х. Сила, действующая на электрон со стороны поля, приложена в направлении —  , а электроны последовательно перемещаются по кривой, сдвигая дырку в положение Е.

, а электроны последовательно перемещаются по кривой, сдвигая дырку в положение Е.

Суммарный волновой вектор электронов в заполненной энергетической зоне равен нулю:

. (10,9)

. (10,9)

Этот результат следует из геометрической симметрии зоны Бриллюэна. Каждому из основных типов решетки (см. гл. I) свойственна инвариантность при операции инверсии:  относительно любой точки решетки. Из геометрического определения этой операции следует, что и зоны Бриллюэна для каждой такой решетки обладают инверсионной симметрией. Итак, если в энергетической зоне заполняются все пары состояний k , то неизбежно заполняются и все пары —k и, следовательно, полный волновой вектор равен нулю.

относительно любой точки решетки. Из геометрического определения этой операции следует, что и зоны Бриллюэна для каждой такой решетки обладают инверсионной симметрией. Итак, если в энергетической зоне заполняются все пары состояний k , то неизбежно заполняются и все пары —k и, следовательно, полный волновой вектор равен нулю.

Даже для заполненной зоны каждый электрон изменяет свою величину k с быстротой, определяемой, как было установлено выше, уравнением  . Электроны, достигшие границы зоны, не блокируются границей, а «перебрасываются» на противоположную границу, чтобы «начать жизнь снова».

. Электроны, достигшие границы зоны, не блокируются границей, а «перебрасываются» на противоположную границу, чтобы «начать жизнь снова».

Если зона целиком заполнена, за исключением одного состояния, скажем в точке  (см. рис, 10.11, б), говорят, что состояние

(см. рис, 10.11, б), говорят, что состояние  является дыркой. Физические свойства дырки вытекают из факта заполненности электронами всех остальных состояний зоны. Это утверждение есть ключ к пониманию понятия дырки. Прежде всего используем это утверждение для введения волнового вектора дырки. Если электрон удален in состояния, характеризуемого волновым вектором ke , то полный волновой вектор системы станет равным —ke и дырке следует приписать волновой вектор

является дыркой. Физические свойства дырки вытекают из факта заполненности электронами всех остальных состояний зоны. Это утверждение есть ключ к пониманию понятия дырки. Прежде всего используем это утверждение для введения волнового вектора дырки. Если электрон удален in состояния, характеризуемого волновым вектором ke , то полный волновой вектор системы станет равным —ke и дырке следует приписать волновой вектор  .

.

Это несколько удивительно: ведь электрон удаляется из состояния  , а образовавшуюся дырку считают локализованной именно в состоянии ke , как мы и изображали на схеме рис. 10.11.

, а образовавшуюся дырку считают локализованной именно в состоянии ke , как мы и изображали на схеме рис. 10.11.

Однако истинный волновой вектор дырки равен —ke , который соответствует точке G , когда дырка — в точке Е. Именно такой волновой вектор —ke фигурирует в правилах отбора, где участвует поглощение фотонов (рис. 10.12).

Рис. 10.12. После поглощения фотона (с энергией  и пренебрежимо малым волновым вектором) электрон покидает состояние Е в заполненной валентной зоне и переходит в состояние Q в зоне проводимости. Если волновой вектор электрона в состоянии Е был равен

и пренебрежимо малым волновым вектором) электрон покидает состояние Е в заполненной валентной зоне и переходит в состояние Q в зоне проводимости. Если волновой вектор электрона в состоянии Е был равен  , то в состоянии Q он остается тем же. Полный волновой вектор валентной зоны после поглощения фотона равен —

, то в состоянии Q он остается тем же. Полный волновой вектор валентной зоны после поглощения фотона равен —  , и именно такой волновой вектор мы должны приписать дырке, если мы рассматриваем валентную зону как зону, занятую одной дыркой. Таким образом,

, и именно такой волновой вектор мы должны приписать дырке, если мы рассматриваем валентную зону как зону, занятую одной дыркой. Таким образом,  . Волновой вектор дырки такой же, как волновой вектор электрона, который остается в состоянии G. Для системы и целом полный волновой вектор после поглощения фотона равен

. Волновой вектор дырки такой же, как волновой вектор электрона, который остается в состоянии G. Для системы и целом полный волновой вектор после поглощения фотона равен  , так что полный волновой вектор остается неизменным при поглощении фотона и образовании свободного электрона и свободной дырки.

, так что полный волновой вектор остается неизменным при поглощении фотона и образовании свободного электрона и свободной дырки.

Уравнение движения электрона в кристалле имеет вид  , где Fe — сила, действующая на электрон. Поскольку

, где Fe — сила, действующая на электрон. Поскольку  , то

, то

;

;  .

.

Это уравнение движения положительного заряда в электрическом поле; оно описывает также движение положительного заряда в магнитном поле, при условии, что  . Доказательство этого равенства дается ниже. Причина того, что знак производной

. Доказательство этого равенства дается ниже. Причина того, что знак производной  противоположен знаку

противоположен знаку  , ясна из рис. 10.11: в к-пространстве вакантное состояние перемещается в последовательности Е — >• D — >• С —> . . . , как если бы оно было положи-тельным электроном, однако в действительности перемещаются электроны Е, D , . . . , не имеющие парных справа, т. е. соответствующие последовательности G —H—I ...

, ясна из рис. 10.11: в к-пространстве вакантное состояние перемещается в последовательности Е — >• D — >• С —> . . . , как если бы оно было положи-тельным электроном, однако в действительности перемещаются электроны Е, D , . . . , не имеющие парных справа, т. е. соответствующие последовательности G —H—I ...

Здесь  — скорость «отсутствующего» электрона. Скорость

— скорость «отсутствующего» электрона. Скорость

же дырки  (групповая скорость) определяется из следующих

(групповая скорость) определяется из следующих

соображений. Если какой-то электрон покидает состояние Е (см.

рис. 10.11,б), то суммарный электрический ток j, создаваемый

переносом зарядов в зоне, обусловлен реальным движением парного ему электрона и состоянии G:

.

.

Этот ток можно трактовать как следствие движения положительного заряда е со скоростью -v(G). Поскольку скорость -v ( G ) равна скорости v ( E ) в состоянии Е, т. е. в состоянии, из которого переместился электрон, то тот же ток можно записать в виде

j= ev ( E ). (10.14)

Итак, мы имеем: v ( E )=-v ( G ), поскольку производная d  / dk имеет противоположные по знаку значения в точках Е и G. Ток можно описывать, приписывая дырке положительный заряд и скорость, равную скорости электрона, создающего вакантное состояние.

/ dk имеет противоположные по знаку значения в точках Е и G. Ток можно описывать, приписывая дырке положительный заряд и скорость, равную скорости электрона, создающего вакантное состояние.

Пусть электрон покидает состояние, характеризуемое волновым вектором ke . Если ve — скорость электрона, которую он имел в состоянии ke , то

(10.15)

(10.15)

где через  обозначена энергия электрона в состоянии ke . Для удобства мы можем положить равной нулю энергию, соответствующую верхнему краю заполненной (или почти целиком заполненной) зоны; тогда

обозначена энергия электрона в состоянии ke . Для удобства мы можем положить равной нулю энергию, соответствующую верхнему краю заполненной (или почти целиком заполненной) зоны; тогда  будет отрицательной во всех точках зоны. Дырка, которая возникает, когда электрон покидает состояние

будет отрицательной во всех точках зоны. Дырка, которая возникает, когда электрон покидает состояние  , будет иметь положительную энергию

, будет иметь положительную энергию  , причем

, причем

. (10.16)

. (10.16)

Энергия дырки противоположна по знаку энергии покинувшего соответствующее состояние электрона; процесс удаления

электрона из состояния с низкой энергией требует большей работы, чем из состояния с высокой энергией (внутри энергетической зоны). В случае симметричной зоны из (10.15) и (10.17)

имеем:

(10.18)

(10.18)

где оператор градиента относится к kh . Из (10.12) и (10.15) получим уравнение движения для дырки:

, (10.19)

, (10.19)

где  можно определить из (10.15) или (10.18). Результат (10.19) есть уравнение движения для положительного заряда, которое сразу дает объяснение отличию в знаке постоянной Холла для дырок по сравнению с электронами или для полупроводников р-типа по сравнению с полупроводниками n-типа.

можно определить из (10.15) или (10.18). Результат (10.19) есть уравнение движения для положительного заряда, которое сразу дает объяснение отличию в знаке постоянной Холла для дырок по сравнению с электронами или для полупроводников р-типа по сравнению с полупроводниками n-типа.

Эффективная масса дырки (см. следующий раздел) отрицательна, т. е. знак ее противоположен знаку массы электрона, уход которого и был причиной возникновения этой дырки. Эффективная масса электрона в состоянии ke , в котором он имел скорость ve , определяется из уравнения движения, записанного в форме второго закона Ньютона, а именно me ( dve / dt )= - eE . Эффективная масса дырки определяется уравнением движения той же формы, но с положительным зарядом е, т. е.  . Согласно (10.15) ve = vh , и,- следовательно,

. Согласно (10.15) ve = vh , и,- следовательно,  . Сравнивая между собой уравнения движения для электрона и для дырки, сразу получаем:

. Сравнивая между собой уравнения движения для электрона и для дырки, сразу получаем:

.

.

Имеется различие между поведением одиночной дырки вблизи потолка в остальном целиком заполненной зоны и одиночного электрона вблизи потолка пустой (в остальном) зоны. Одиночный электрон имеет отрицательный заряд, и, в соответствии с соображениями, приведенными в следующем разделе, его эффективная масса вблизи потолка зоны отрицательна. Дырка в аналогичном положении в зоне ведет себя так, как если бы она обладала положительным зарядом и положительной массой. Таким образом, отношение заряда к массе одно и то же как для одиночного электрона, так и для соответствующей одиночной дырки. Отсюда следует, что как электрон, так и дырка в электрическом поле будут приобретать ускорение в одном направлении, но в случае дырки поле будет затрачивать работу, тогда как в случае электрона - наоборот: электрон будет отдавать энергию, а поле - приобретать. В статическом магнитном поле направление вращения электрона и дырки будет одно и то же.

В таких эффектах, как электропроводность, которые зависят от отношения (заряд)2/масса, вклады электронов и дырок следует учитывать по отдельности. Проводимость, обусловленная дыркой, будет положительной (  ), следствием чего будет поглощение энергии образцом в электрическом поле. Проводимость, обусловленная изолированным электроном в состоянии с отрицательной массой (

), следствием чего будет поглощение энергии образцом в электрическом поле. Проводимость, обусловленная изолированным электроном в состоянии с отрицательной массой (  ), будет отрицательной1), следствием чего будет генерация (а не поглощение) энергии образцом, помещенным в электрическом поле.

), будет отрицательной1), следствием чего будет генерация (а не поглощение) энергии образцом, помещенным в электрическом поле.

Состояние электрона с те < О является неустойчивым.

Заметим, что электроны, обладающие большими энергиями  , обнаруживают стремление перейти в состояния более низких энергий, что отвечает стремлению системы к тепловому равновесию, тогда как дырки с малыми энергиями

, обнаруживают стремление перейти в состояния более низких энергий, что отвечает стремлению системы к тепловому равновесию, тогда как дырки с малыми энергиями  , стремятся, так сказать, «всплыть» вверх - к уровням, отвечающим большим энергиям.

, стремятся, так сказать, «всплыть» вверх - к уровням, отвечающим большим энергиям.