Рис.38. Система стрессовых реакций с участием АКТГ

Для случая с продолжительной активацией гипофизарно-адренокортикальной системы Mason (1968) использовал понятие нейроэндокринный тонус. Повышенный нейроэндокринный тонус наступает, например, при постоянной боязливости, что соответственно отражается в поведении.

Этим же механизмом, через действие глюкокортикоидов, также объясняются и известные влияния психосоциальных факторов на иммунную систему, когда нарушается равновесие между патогенными факторами и иммунитетом (см. об этом у Amkrauf, Salomon 1974).

Резюмируя, можно сказать, что на основании схемы эрготропных реакций (Hess) при воздействии стресса острая реакция неспецифической готовности (Cannon) сменяется адаптационным синдромом, опосредованным внутренней секрецией (Selye). Плавный переход от полной пассивности (трофотропное состояние) к высшей степени возбуждения (эрготропное состояние) по аналогии с электрокортикальной реакцией активации (arousal) или «реакцией пробуждения» называют также «вегетативной активацией» («autonomic arousal») (Malmo 1957).

Примечателен тот факт, что механизмы ЦНС побуждают человека находить некоторый определенный уровень вариаций раздражения (потребность в раздражении) и поддерживать его. Обычно бодрствующий человек никогда не бывает только в трофотропном состоянии. Zuckermann (цит. по: Joraschky, Kohle 1981) говорит об «оптимальном состоянии», т.е. об оптимуме умственной и двигательной активности, который связан с положительными ощущениями. Другими словами, система организм-среда в состоянии бодрствования всегда смещена в сторону общей активации (arousal), стрессовая реакция есть превышение критической границы экстремального отклонения этой системы.

Релаксация как антистресс

При всех формах медитации, равно как и при аутотренинге наступает глубокая мышечная релаксация, которая в случае прогрессивной релаксации (Jacobson), АТ и гипноза является непосредственной целью (посредством внушения), а при медитации достигается автоматически. Поэтому нередко эти методики объединяются понятием «техники расслабления», что, однако, является поверхностным термином, так как по другим признакам эти техники имеют существенные отличия.

При любой релаксации наблюдается сопутствующая вегетативная реакция, которая состоит в общем смещении к трофотропному состоянию, хотя при медитации частота сердечных сокращений и давление крови могут не изменяться или даже слегка повышаться (см. 5.3.3.). Вызываемое при ТМ вегетативное состояние вследствие крайне сниженного обмена веществ Wallacce u Benson (1971) назвали гипометаболическим. Рабочая группа Jevning"а (см. 5.3.5.) исследовала ключевые эндокринные функции системы стрессовых реакций (кортизол плазмы) и отчетливо установила, что во время или, соответственно, после ТМ наблюдается эффективное смещение этих функций в сторону трофотропного состояния. А при релаксации с использованием метода обратной связи было обнаружено последующее повышение симпатического тонуса, так что эта методика сейчас преимущественно используется при лечении последствий хронических стрессовых реакций (Legewie, Nusselt 1975).

Все эти факты указывают на некоторую связь между вегетативным и двигательным тонусом. Поэтому Benson (1975) и назвал вегетативную реакцию, наступающую вследствие расслабления во время практики модифицированной им формы ТМ «релаксационный ответ» (relaxation response).

Этот «релаксационный ответ» наступает и после любой спортивной нагрузки, причем расслабление автоматически вызывается не во время, но вследствие предшествующей мышечной деятельности. Релаксация, будучи компенсационным процессом после утомительной нагрузки, связана с эмоционально окрашенным приятным ощущением умственного «отключения», которое сменяет то психовегетативное состояние, которое имело место до нагрузки. Этот эффект переключения (или отключения) наряду с радостью движения является, очевидно, желаемой целью обычных занятий спортом как формы активного отдыха.

Для целей психотерапевтической десенситизации, т.е. снижения чувствительности к факторам, порождающим страх, в качестве необходимого соматического условия Wolpe (1958) постулировал релаксацию. Соматическая реакция страха, которая внешне проявляется, в частности, в диффузном увеличении мышечного тонуса, по мнению Wolpe, может быть подавлена при помощи релаксации, так что привыкание к стимулу становится возможным без внутреннего напряжения. Wolpe назвал это «взаимно обратным подавлением страха посредством релаксации».

Психическим приемом для получения любых состояний релаксации является пасс вная концентрация в состоянии бодрствования; различия в техниках объяснялись во вводной части этой главы. Schultz (1936) назвал единство пассивной концентрации и вызываемого посредством ее вегетативного процесса «концентративным переключением», что физиологически сопоставимо с «релаксационным ответом». В свою очередь, сочетание двигательной релаксации и парасимпатического тонуса является предпосылкой для достижения измененных состояний сознания (см. 5.4.4.) и дальнейшего углубления сосредоточенности. Без этого недостижимы и образные представления при гипнозе и АТ (Leuner 1955).

Психофизиологический профиль реакций при медитации в сравнении со сном, бодрствованием и стрессом представлен в табл. 22.

Таблица 22. Характеристики состояний на различных уровнях вигильности (одна стрелка означает слабое изменение, две - сильное, отсутствие стрелки - отсутствие изменения, Sp -"спайковая активность", разновидность ЭЭГ во БДГ-сне и в стадии засыпания)

| Функцио-нальное состояние | Вигильность | ЭЭГ | Вегетативный тонус | Двигательный тонус | Цель внимания | Эмоцио-нальное состояние | ||

| ЧСС | ЧД | Энерго-затраты | ||||||

| Глубокий сон | прекращена | δ, | ↓ | ↓ | ↓ | понижен | отсутвует | нет |

| БДГ-сон | сон со сновидениями | θ,Sp. | ↑ | ↑ | ↑ | Атония | Содержание снов | изменчивое |

| Расслабленное бодрствование | бодрствование | α,β | - | - | Основной обмен | Тонус покоя | спонтанная | спокойное |

| АТ/ТМ/гипноз | бодрствование | α | ↓ | ↓ | Основной обмен | Атония | Внушение | спокойное |

| Медитация | бодрствование | α | - | ↓↓ | ↓↓ | Атония? | произ-вольная | равнодушное, спокойное |

| Напряженное бодрствование | бодрствование | β | ↑ | ↑ | ↑ | повышен | Внешний мир | изменчивое |

| Стрессовая реакция | бдительное бодрствование | β | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | сильно повышен | Внешний мир | возбужденное |

Из табл. 22 следует, что медитацию можно рассматривать как состояние, противоположное как стрессовой реакции, так и сну, - состояние кортикального бодрствования при одновременной двигательной релаксации и трофотропной вегетативной ситуации.

Эта психофизиологическая триада может рассматриваться как типический признак всех видов медитации и является предпосылкой для успешного осуществления пассивной концентрации (дхианы), в результате чего возможен прорыв переживаний целостности. Этот опыт, очевидно, следует понимать как функциональную разновидность измененного состояния сознания, нейрофизиологическое истолкование которого может быть получено с помощью концепции межполушарной асимметрии головного мозга.

5.4.4. Функциональная специализация полушарий головного мозга

После первых посмертных исследований мозга у людей, которые при жизни имели только одно полушарие и при этом характеризовались вполне адекватным поведением (Wigan 1844), были накоплены многочисленные, прежде всего нейрохирургические данные, которые позволили установить два факта:

1. С одним единственным полушарием возможно обеспечить все функции головного мозга, при условии, что у этого полушария имеется достаточно времени для развития (в том случае, если повреждение одного из полушарий произошло в раннем детстве).

2. При ненарушенной симметрии двух полушарий некоторые функции латерализованы, т.е. представлены только в одном полушарии (подробный обзор см.: Лурия 1970). Потрясающие результаты в области латерализации дали исследования Sperry в 60-х годах на пациентах с расщепленным мозгом.

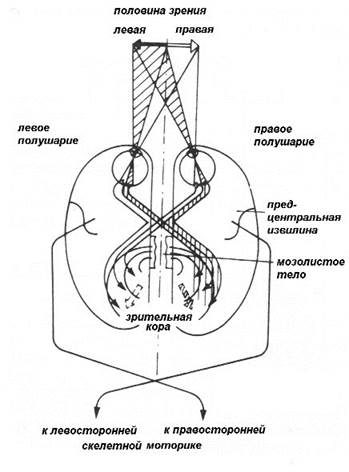

Имеются ввиду больные эпилепсией, перенесшие операцию по рассечению мозолистого тела и, соответственно, связующих волокон между левым и правым полушариями. Такие пациенты внешне не выделяются своим поведением, но при тщательных исследованиях выясняется, что оба полушария действуют независимо друг от друга. Эксперимент Sperry состоит в использовании факта разделения нервных путей зрительной, соматосенсорной и двигательной систем (см. рис.39).

Рис.39. Принцип тестирования полушарий головного мозга с использованием анатомически разделенных путей в зрительной и двигательной системах. При фиксации взгляда возможно добиться того, чтобы поле зрения, лежащее от центра слева, было спроецировано в правое полушарие, а правое поле зрения - в левое полушарие. Причем зрительный контакт с руками по условиям эксперимента исключен. Оценка высказываний пациентов и их спонтанного поведения (мимика, жестикуляция, вегетативная реакция) соответственно, характер поиска наощупь руками при предъявлении зрительных, слуховых и тактильных стимулов позволяют делать выводы о характере реактивности обоих полушарий (по: Sperry 1969).

Следующие функции относятся к разным полушариям (по Sperry 1968, 1964, 1969, Bogen 1969, Galin 1974, Galin, Ornstein 1972, Durnford, Kimura 1971, Kimura, Archibald 1974, Kimura 1973, Smith 1966, Zangwill 1967, Gazzaniga 1967, 1971, 1972, 1979, Shallige 1972, общий обзор см. у Dimond, Blizard 1977).

Левое полушарие (соответствует правому полю зрения, реактивной чувствительности правой половины тела и управляет правосторонними мышцами) реагирует на все языковые и логико-аналитические вопросы и отвечает у человека за чтение, письмо, счет и вычисления. В нем сосредоточены все семантические, фонетические, грамматические и синтаксические функции. Здесь генерируются «произвольно» управляемые, точные движения (которые также можно топографически локализовать на кортексе), равно как и спонтанные движения при акте речи. Предметы, ощупываемые правой рукой, могут быть названы. Оно порождает организованное во времени последовательное поведение и, по-видимому, в его компетенции находится вербально-аналитическое мышление (реактивность левого полушария подобна языку дискретных знаков - цифровому языку).

При повреждении левого полушария пациенты могут даже петь песни, но не могут произносить отдельные слова, понимают значение римских, но не арабских цифр. Левое полушарие неспособно охватывать или создавать пространственно-временные процессы и образы в их целостности. Пациенты с расщепленным мозгом не могут составить правой рукой предложенную модель рисунка, при тестировании они прибегали к помощи левой. В качестве общего вывода можно сказать: левое полушарие специализируется на вербально-аналитических функциях и коммуникации.

Правое полушарие (соответствует левому полю зрения, реактивной чувствительности левой половины тела и левосторонней моторике) ответственно за целостное восприятие сенсорной информации и управляет преимущественно непроизвольными движениями, а также сложными поведенческими процессами. Повреждение правого полушария вызывает нарушения процессов взаимосвязного поведения. При тестировании правое полушарие обнаруживает правильное обращение с предметами, взятыми рукой, и правильный выбор наощупь, немедленное и соответствующее обстоятельствам узнавание сложных рисунков, структур и конфигураций. В нем происходит дополнение образов (восстановление целой картины из ее частей - функция pars pro toto (часть вместо целого.- лат.), - здесь наилучшие результаты дает обоняние - по запаху вспоминается вся сцена во всех деталях). Правое полушарие обеспечивает более точное зрительное восприятие пространства, чем левое, но оно далеко уступает левому во всех речевых и арифметических функциях - ощупываемые левой рукой предметы определяются правильно, но правое полушарие не может их назвать. В нем воображение и мышление отражаются в образах. Правое полушарие участвует в лишенном аналитической оценки восприятии музыки и обеспечивает воспроизведение целой мелодии, а также аффективную моторику (мимику, жесты, тембр). В общем функция правого полушария может быть охарактеризована как целостно-синтетическая, вневременная и конструктивная.

Это разделение функций полушарий формируется в онтогенезе. Хотя врожденными являются межполушарные различия уже на уровне цитоархитектоники, но специализация левого полушария на вербально-аналитической функции (использование сигналов сигналов) происходит в возрасте лишь 2-4 лет. Возникает вопрос, как взаимодействуют оба полушария у здорового человека с интактным мозолистым телом: так, чтобы целесообразно дополнять друг друга - специфические функции обоих полушарий жизненно необходимы - одна из двух доминирует, т.е. контролирует и оценивает деятельность другой. Эта нейрофизиологическая гипотеза подтверждается таким множеством данных, что на ее основе возможно высказать некоторые допустимые заключения. Следует однако учитывать, что возможность перенесения результатов исследований разделенного мозга на лиц с интактным мозолистым телом не получило еще окончательных доказательств.

Выявленные в опытах по тестированию расщепленного мозга два функциональных комплекса, пользуясь языком психологии, можно охарактеризовать как два когнитивных модуса. В сфере социальных отношений, прежде всего при вербальной коммуникации, значение имеет вербально-аналитический когнитивный модус - здесь над всеми эфферентными сигналами доминирует левое полушарие.

Правое полушарие доминирует там, где все сводится к аффективно выразительному поведению (выражение эмоций, невербальная коммуникация) или необходима мгновенная оценка всех взаимосвязей (экстремальные ситуации): например, когда неспешное, продуманное катание на лыжах вдруг становится опасным для жизни. Таким образом, доминантность следует рассматривать только по отношению к анализируемой функции; в той или иной ситуации доминирует то полушарие, которое для данной ситуации окажется более компетентным. Galin (1974) полагает, что компетентность определяется по скорости обработки информации: доминирует то полушарие, которое быстрее справится с задачей. По мнению Gazzaniga (1971) доминантным становится то полушарие, которое обеспечит более быстрое получение вознаграждения - у обезьян доминантность полушарий определяется мотивацией. Тогда событиями, обусловившими появление межполушарной доминантности у человека, являются, по-видимому, социальные взаимодействия, имевшие место в упомянутой фазе онтогенеза (см. выше).

Позднее Tsunoda (1978) обратил внимание на различия в распределении аналитических и целостных функций у европейцев и японцев, латерализация полушарных функций которых обусловлена культурной спецификой. Причины этих различий, предположительно, кроются в том, что в Китае и Японии распространено иероглифическое письмо, аналогичное рисунку, первичная обработка которого, по всей вероятности, осуществляется в правом полушарии.

Итак, события во внешнем мире могут быть пережиты двумя взаимообусловленными и взаимодополняющими друг друга способами, которые, однако, не поддаются обоюдоприемлимому переводу. Легче всего это можно видеть на примере впечатлений от симфонической музыки, которые не могут быть переданы ее словесным описанием, или, соответственно, на том факте, что арифметическая задача не может быть выражена в виде художественного произведения, ибо тогда задача утратит свой рациональный смысл.

К сожалению, до сих пор отсутствуют экспериментальные исследования воздействия медитативных практик на порядок доминирования полушарий. Тем не менее, имеющиеся сведения о специализации полушарных функций допускают некоторые предположения по аналогии, которые без экспериментальной проверки, разумеется, остаются спекулятивными.

Функционирование мозга в том или ином когнитивном модусе имеет своим следствием снижение доли α-ритма на ЭЭГ задействованного полушария, так, например, при вербальных тестах наблюдается относительное преобладание α-ритма в правом полушарии. Поскольку во всех видах медитации выраженность α-ритма не обнаруживает межполушарной асимметрии, то можно предположить, что оба полушария здесь активизируются равномерно. Это, по-видимому, справедливо для пратьяхары, дхараны и дза-дзен, поскольку данные психотехники не выполняются только левым, или только правым полушарием. Что происходит в состоянии самадхи или сатори, нам не известно. Единственные электроэнцефалографические данные (Das, Gastaut 1955) получены без учета межполушарных различий, а новейших исследований этих состояний у нас пока нет.

В начале любой медитативной практики на ум спонтанно приходит множество отвлеченных мыслей, которые предписывается игнорировать. Как предполагают, левое полушарие, которое обслуживает доминирующее в нашей культуре понятийное и последовательное мышление, проявляет спонтанную активность в ситуациях покоя, т.е. господствует в переживании покоя. Медитация тогда, очевидно, нацелена на подавление этой доминантности. Медитативное предписание - не обращать внимание на мысли - представляет собой требование не использовать данный способ мышления. Типичный для медитации пассивный характер сосредоточения также вписывается в эту концепцию. Ведь левое полушарие это инстанция, управляющая произвольной моторикой, т.е. «действием». Понятийное мышление есть тоже некоторое действие («пробное действие с малыми затратами энергии» - Фрейд). Избегание этого вида деятельности (релаксация и пассивная концентрация) могло бы стать первым шагом к подавлению доминирования левого полушария. На этот же эффект нацелены коаны, используемые в дзенской школе риндзай, - логические парадоксы, напряженные размышления над которыми приводят к «самоисчерпанию» мышления, пока, наконец, не будет признана его несостоятельность (Ornstein 1974). Подобный эффект дают также некоторые методы шоковой гипнотерапии.

Это, разумеется, обратимое устранение доминирования левого полушария не является общей целеустановкой для обычной жизни в паузах между медитациями, так как именно здоровая социальная коммуникация рассматривается как одна из целей медитации. Смысл такого подавления на короткое время левосторонней доминантности можно увидеть в «очищении восприятия» (Ornstein 1974). Имеется в виду следующее: изучение вербально-аналитического языка ведет к образованию отвлеченных категорий (Bruner 1957), которые «фильтруют» восприятие внешнего мира. Это легко продемонстрировать с помощью тахистоскопа (прибора, позволяющего точно контролировать время, в течение которого изображение остается на экране): когда на долю секунды предъявляется осмысленное предложение, то испытуемый способен за это время узнать и вспомнить его, а значит, повторить. Если же проецируется бессмысленный набор тех же слов или тем более букв, то с возрастанием бессмысленности снижается и процент запоминаемого. Это означает, что скорость узнавания какой-либо структуры и качество ее запоминания зависит от выявленного смысла, т.е. от отвлеченных категорий (к категориям относятся слоги, слова, грамматика, специальная терминология). При восприятии эти категории доминируют (как понятия, т.е. с участием левого полушария) и на основе своей доминантности фильтруют эфферентные возбуждения, т.е. человек «настраивается» на то, чтобы увидеть что-то определенное. Ориентировочная моторика и эфферентный контроль органов чувств устанавливаются в соответствии с понятийными категориями.

Восприятие без понятийных категорий представлено в раннем детском возрасте. Для младенцев окружающий мир - это «цветущая и жужжащая неразбериха» (Ornstein 1974). Такое восприятие находится вне времени. Подлинно правостороннее, целостное восприятие встречается также и у взрослых. Например, неграмотные пастухи, умеющие считать только до 3, одним взглядом окидывают свое стадо и сразу замечают отсутствие особи. Целостное познание имеет место также в феноменах «эйдетического видения» и актах вспоминания (Haber 1969).

Если медитация подавляет предполагаемую в таком виде доминантность левого полушария, то это может иметь своим следствием гармонизацию целостного и понятийного восприятия. В своих субъективных отчетах испытуемые, практикующие медитацию, фактически говорят о некотором «новом», более осознанном и более погруженном в настоящий момент восприятии окружающего мира, наступающем сразу после медитации. Ornstein называет это деавтоматизацией познания. Определенный тип медитативных практик (раскрывающие медитации по Naranjo) требует этого совершенно явно - предписывается непрерывное продолжительное направление внимания на то, что непосредственно происходит перед глазами. Физиологическим признаком успешной деавтоматизации восприятия можно считать пониженную габитуацию реакции блокады α-ритма при практике дза-дзен. Деавтоматизация означает лишенное времени развертывание восприятия и наличие сознания в данный момент, полное «присутствие в настоящем». Но все это не является функцией левого полушария, поскольку операционный модус левого полушария, выявленный в опытах с расщепленным мозгом, состоит именно в отражении временных структур и логическом упорядочении событий во времени.

Медитативному переключению с левого полушария на правое служит, по-видимому, и используемое в хатха-йоге переменное дыхание (см. гл.4.). С одной стороны, посредством дыхания через одну ноздрю возможно латерально усилить поток афферентных импульсов к ЦНС и тем самым обеспечить латеральную активизацию одного из полушарий. С другой стороны, представляется возможным активизировать функции правого полушария через обонятельный нерв, ибо, как показал Sperry (1969), именно через обоняние провоцируются наиболее интенсивные переживания ассоциативных целостностей.

Самадхи, сатори или аналогичные «состояния просветления» могут представлять собой результат переключения в сторону доминирования правого полушария. Доминантность же левого полушария означает следующее: те образы и впечатления, которые восприняты или созданы при участии правого полушария, левое полушарие сортирует, проверяет, оценивает, отбирает и логически упорядочивает. Тем самым мир в представлении приобретает логически понятийную структуру. Только при наличии согласованности относительно общих понятий становится возможной коммуникация между индивидуумами, что в социуме является жизненно необходимым. Для правополушарной доминанты отсутствует какая-либо психологическая модель, поскольку правое полушарие не располагает языком, способным адекватно передать что-нибудь из опыта целостного восприятия (см. выше). Переживания вообще не могут быть адекватно переданы на дискретном языке (например, впечатления от симфонического концерта). С тем, что ощущение невыразимо в словах, согласно большинство ученых (именно потому, что вербальное полушарие в данном случае не доминирует), это же признают йоги, практикующие медитацию. Как же следует называть то состояние, когда доминирует правое полушарие, функция которого состоит в том, чтобы привести все понятия и категории левого полушария в некоторую целостную взаимосвязь? Такое «переживание единства» и представлено, по-видимому, в «состоянии просветления».

Для того, чтобы это, пока еще спекулятивное, толкование состояния «просветления» или «мгновенного озарения» с помощью «переживания единства» верифицировать в качестве того ощущения целостности, которое вытекает из доминирования правого полушария, представляется необходимым провести более подробные исследования состояний самадхи или сатори с использованием таких психофизиологических методов как тестирование правого полушария, ЭЭГ и прочих методов с учетом межполушарной асимметрии, чему в современных исследованиях пока не уделяли внимания.

Поскольку образные и яркие эмоциональные переживания при медитациях нередко некритически сравниваются с «состояниями наркотического опьянения», возникающими при злоупотреблении галлюциногенами (медитация для «опьянения»), то здесь необходимо разъяснить одно принципиальное отличие. Находясь в состоянии медитации, практикующий все время сохраняет контроль над собой, в то время как при употреблении наркотиков имеет место утрата самоконтроля вплоть до распада личности. Медитация, таким образом, представляет собой также и тренировку стабильного осознания Я , которое могло бы противостоять разрушительному действию бессознательных сил. Как следствие любой восточной медитативной практики наряду с вышеописанным повышением сопротивляемости стрессам также, очевидно, должны иметь место рост устойчивости личности и ее самоидентификации. Таким образом, медитативная практика представляет собой метод временного ограничения левополушарного когнитивного модуса с тем, чтобы в последующем обеспечить гармонию вербально-аналитической и целостно-духовной функций, тогда как употребление наркотиков ведет к дезинтеграции когнитивных полушарных функций. Фактор, препятствующий межполушарной дезинтеграции при медитации и теряющий свою силу при употреблении наркотиков, в настоящее время не имеет физиологического определения (как предполагают, в случае гипноза этим фактором выступает гипнотизер.

6. ЙОГА И ПРОЦЕССЫ АДАПТАЦИИ

6.1.Значение регулярных занятий йогой

Регулярная практика йоги означает, что в течение длительного времени имеет место повторение упражнений, рассмотренных во 2 - 5 главах, иначе говоря, организм регулярно подвергается воздействию по одной и той же функциональной модели. Это не может не сказаться на деятельности организма. Следует ожидать следующих эффектов. С одной стороны, отдельные функциональные элементы, задействованные йогой, так изменят свои свойства, что их функционирование станет более доступным сознанию. С другой стороны, регулярные упражнения, в ходе которых тренируются комплексы функций, способствуют выработке таких качеств, которые будут свойственны только для системы йоги. В рамках теории управления или кибернетики первое можно рассматривать как изменение способа передачи информации между структурными элементами системы, а последнее - как улучшение механизмов управления, что обеспечивает оптимальную адаптацию системы. Такого рода адаптация биологических систем и их структурных элементов к предъявляемым функциональным нагрузкам в пределах генетически заданных границ является основным свойством всех живых систем. Адаптация не может превышать границ, которые запрограммированы в генах; в этих границах организм готов функционировать так, как от него требуется. Нагрузка тем самым в существенной мере определяет функциональную способность. Эта взаимосвязь составляет основу любого вида тренинга, равно как и овладения навыками. В йоге затрагиваются сенсомоторные, вегетативные и психические функции. Поэтому представляется целесообразным в этих трех областях и рассмотреть процессы функциональной адаптации. Для этого прежде всего необходимо вновь дать обзор тех функций, которые задействуются в конкретных видах йогической практики.

Практика крий (см. 2.2.) ведет к сильному раздражению слизистых и интенсивной стимуляции висцерорецепторов. Диета (см. 2.3.) влияет на промежуточный обмен веществ. Асаны (см. 3.) воздействуют на кровяное давление, что сказывается на микроциркуляции; кроме того, практика асан ведет к сильной висцеральной и проприоцептивной стимуляции, предполагает статические мышечные сокращения, улучшение сенсомоторной координации и способности к концентрации. Пранаяма (см. 4) - это сознательное изменение формы дыхания с влиянием на ритм и координацию вегетативных и психомоторных функций, а также на изменение химической регуляции дыхания. Наконец, медитация ведет к т.н. «релаксационному ответу», т.е. к реактивной ваготонии (преобладанию тонуса парасимпатики) при наличии высокого уровня вигильности и двигательной релаксации (см. 5.4.3.), и кроме того, к сознательному подавлению внешних восприятий и, наконец, к интрапсихическому изменению ощущений (см. 5.4.4.).

6.2.Сенсомоторная система

Сенсомоторная система обслуживает различные виды механической деятельности, передвижение, поддержание позы, а также восприятие и коммуникацию. В ней связаны через ЦНС эфферентные и афферентные звенья. Для выполнения какого-либо механического действия необходимо привести в движение периферийные рычаги и связанные с ними массы. Поэтому сенсомоторная система состоит из пассивной части двигательного аппарата (кости, связки, сухожилия), активной части двигательного аппарата (мышцы, эфферентные нервы и нервные пути), измерительного аппарата (проприорецепторы, афферентные нервы и нервные пути) и аппарата переработки информации - ЦНС. Поскольку практика йоги затрагивает сенсомоторную систему, то во всех ее подсистемах можно наблюдать адаптации, возникающие вследствие воздействия на измерительный аппарат (см.3.6.), на ЦНС или на всю систему в целом (см.3.7.).

6.2.1. Пассивная часть двигательного аппарата

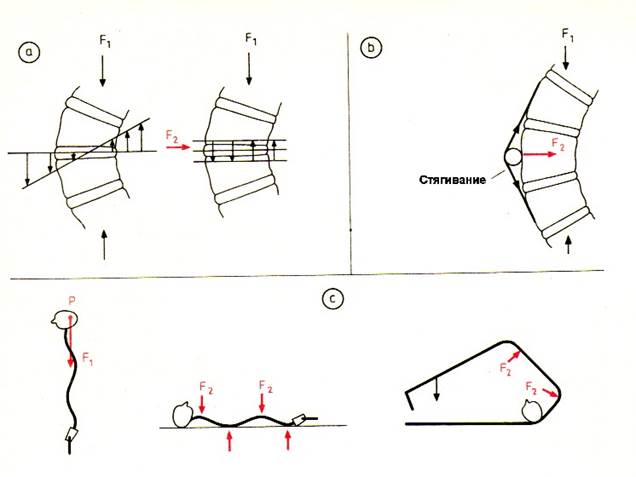

Структура костей, как движущихся элементов, к которым прикладываются мускульные силы, и которые должны выдерживать или, соответственно, передавать дальше силы, возникающие во всей сочлененной системе, зависит от направления передаваемых сил. Толщина и прочность костной ткани, равно и структура перекладин, а также линии приложения сил на стыках организуются в соответствии с направлением действующих сил. Поэтому кости, к которым прикладывается стереотипная нагрузка, имеют некоторую характерную архитектуру, а новая костная ткань, лишенная нагрузки, как это бывает, например, после перелома, имеет неупорядоченную структуру (см.: Pauwels 1965). Специфическими для йоги являются, в первую очередь, возникающие при длительной практике асан снятие нагрузки со стереотипных направлений приложения сил (прежде всего на позвоночник), а также приложение сил в необычных направлениях, прежде всего по длинным трубчатым костям. Являются ли нагрузки при практике асан настолько большими, чтобы можно было морфологически обнаружить структурные изменения, с уверенностью сказать нельзя; на этот предмет надо было бы исследовать кости какого-нибудь йога. Хотя имеются отдельные сведения о том, что при осторожной терапии посредством исполнения соответствующих асан изчезают артритные наросты (например, краевые образования на позвоночнике). Целенаправленная разгрузка пораженного артритом места, равно как и перераспределение нагрузки, которое, разумеется, должно осуществляться при строгом учете возможных противопоказаний, оказывают некоторое влияние на имеющиеся структуры. К сожалению, по этим вопросам систематических исследований не проводилось. Клинически обоснованная терапия с использованием асан могла бы существенно обогатить спектр физиотерапевтических методов лечения артритных состояний. Это также относится и к дегенеративным изменениям хрящей при перегрузках, обусловленных силами давления или смещения. Статическая перегрузка прежде всего ведет к процессам так называемого гидравлического обезвоживания (Caplan 1984). На основании этого происходят нарушения питания этой ткани и без того характеризующейся замедленной трофикой. Далее известные процессы дегенерации в позвоночнике могут привести к таким долгосрочным осложнениям как мышечные перенапряжения, неправильное распределение нагрузок и выпадение межпозвонкового диска. Множество асан и в этом случае способно обеспечить требуемые перераспределения нагрузок, но прежде всего разгрузки (рис.40), а в некоторых случаях даже переключение нагрузки в обратном направлении.

Рис.40. Нагрузка позвоночника человека на изгибах под действием силы тяжести покоящегося на нем тела (F1) приводит к неравномерному распределению нагрузки вследствие наличия искривлений (а). Благодаря силе (F2), перпендикулярно действующей на выпуклый изгиб, нагрузка вдоль поперечного сечения может стать равномерной. Например, в кифозах (два нормальных изгиба позвоночника выпуклостью назад) эту функцию выполняют мышцы-разгибатели спины по принципу «стягивающей резинки» (b). Шавасана (с) снимает эту мышечную функцию удержания собственного тела, посредством же асан с сильным скручиванием или вытяжением корпуса происходит даже перераспределение ассиметричной нагрузки в противоположном направлении (модификация по Groh и др. 1967)

Сильный наклон позвоночника, напр., ведет к тому, что на его выпуклой стороне межпозвонковые диски, обычно испытывающие нагрузку давления, начинают испытывать нагрузку растяжения. Подобным же образом многие асаны разгружают одновременно «по кругу» связки вертлужной впадины тазобедренного сустава (напр. матсиасана, пашиматтанасана, падмасана). Пока не было систематических исследований воздействия асан на хрящи. Думается, что регулярная статическая разгрузка или, соответственно, перераспределение нагрузки должны привести к набуханию хрящевой ткани, и тем самым, к улучшению метаболической ситуации в ней.

Связки и сухожилия при исполнении асан экстремально растягиваются. Степень возможной нагрузки связок и сухожилий задается их устойчивостью к растяжению (запасом прочности) (58,8 - 117,7 мПа или 6-12 килограмм-сил на квадратный миллиметр), а возможная растяжимость - их длиной. Устойчивость к растяжению можно повысить регулярными упражнениями на растяжения, выходящими за пределы обыденных. Например, атлетический силовой тренинг повышает силу и запас прочности соответствующих связок и сухожилий. Долговременное растяжение ведет к удлинению их волоконных составляющих, что увеличивает подвижность суставов.

Подвижность (гибкость) сустава может быть просто измерена как угол отклонения. Для различных суставов необходимо было сконструировать угломеры, приспособленные к форме тела. Так, для измерения подвижности позвоночника был сконструирован так называемый элкаметр (Hackethal 1962).

Каждый, кто занимается йогой, повышает подвижность почти всех своих суставов. Это популярно, наряду с хорошим владением мускулатурой, и часто выставляется напоказ. Добившееся особых успехов поражают публику своей «змеиной гибкостью». В табл. 23 даны замеренные у большой группы занимающихся йогой изменения угловой подвижности суставов. Очевидно, что после 2,5 мес. занятий подвижность суставов существенно возростает (см. также: de Vries 1962). Увеличение гибкости зависит не только от сухожилий и капсульных связок, но также и от возросшей растяжимости мышц, прежде всего их фасций (Johns, Wright 1962).

Таблица 23. Рост подвижности суставов после 10 недель (2,5 мес.) ежедневных занятий хатха-йогой. Средние значения группы испытуемых из 27 чел. (Moses 1972)

| Сустав | Подвижность суставов (в град.) | |

| в начале занятий | и через 10 недель после | |

| Голеностопные суставы | 66,2 | 70,6 |

| Паховый сгиб | 96,4 | 116,7 |

| Наклон туловища и таза | 163,2 | 190,8 |

| Затылочный изгиб | 130,7 | 156,5 |

6.2.2. Активная часть двигательного аппарата

Скелетная мускулатура в йоге подвергается преимущественно нагрузкам типа изометрических продолжительных сокращений. В йоге только асаны (за исключением шавасаны) требуют мышечных сокращений для поддержания позы. Из уровня энергообмена при выполнении асан (см. 3.4.1.) следует, что речь здесь идет о легких нагрузках, на которые требуется гораздо меньше усилий, нежели при физической работе или тем более спортивных тренировках. Отличие от тренинга мышц в спорте может быть представлено в двух положениях:

1. Сила, необходимая для удержания сокращенных мышц весьма незначительна и составляет, по-видимому, менее 40% максимальной силы (см. ниже).

2. Активизируются не избранные группы мышц для реализации внешних целей, так что другие мышцы остаются незадействованными, но наоборот, при выполнении усредненого комплекса асан по крайней мере однократно используются все мышцы тела (в частности, с учетом этого и составляются комплексы асан).

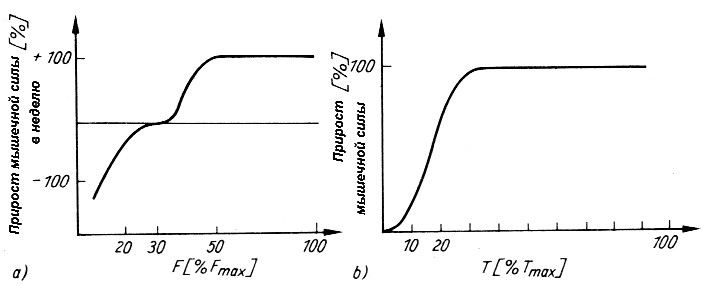

Какие же тренировочные эффекты наблюдаются на самих мышцах? По Hettinger (1972) рост силы происходит всегда вследствие изометрических сокращений мышц при том условии, что соответствующая мышца сокращается не менее 3-5 раз в день по 15-20 с с минимальным усилием в 30% от максимальной силы. При усилии в 50-70% от максимальной силы эффекты тренировки уже достигают максимума; при приложении меньших усилий продолжительность сокращения должна составлять 20-30% от времени мышечного напряжения, продолжающегося вплоть до изнеможения (рис.41).