II/38 Посредством упрочения в воздержании приобретается сила.

Это лаконичное положение напоминает психоаналитическую теорию сублимации, согласно которой сексуальное влечение может действовать как духовная сила, если оно направлено на несексуальные цели. Иными словами, сила, направленная на удовлетворение сексуальных потребностей, используется для несексуальных действий, «сублимируется» в несексуальном поведении. Общность с сутрой II/38 состоит в том, что сексуальное влечение (Libido) понимается здесь как сила или как психическая энергия.

II/39 Если он укрепился в не-алчности, то он получит воспоминание о прошлом существовании.

Апариграха часто переводится как отсутствие жадности.

Нияма (самодисциплина, ограничение) регулирует отношение к самому себе:

II/41 Также возникают чистота саттвы (радость, знание),

веселый нрав, концентрация, подчинение органов чувств и способность самореализации.

Самой важной и объемной составной частью Ниямы являются практики очищения (Крия, см.гл.2.2.), которые, впрочем, в «Йога-сутре» не разъясняются, а появляются в более поздних текстах, иногда их можно встретить также в связи с пранаямой или в мудрах.

II/42 Из удовлетворенности произрастает высшее счастье.

Удовлетворенность (сантоша) всем тем, что именно случается или как именно событие происходит, может быть натренирована посредством того, что во внимание принимаются только положительные аспекты, которые содержатся во всем, а отрицательные аспекты игнорируются. При этом изначально принимается, что всякое событие несет в себе оба аспекта, и тогда отрицательные аспекты познаются во взаимодействии с собственной личностью.

II/43 Вследствие аскезы благодаря устранению нечистоты органам чувств и телу придаются скрытые силы.

Аскеза, часто определяемая как строгость (тапас) - одно из предписаний самодисциплины - охватывает все последующие ступени йоги или подготавливает к ним. Речь идет о тренировке силы воли посредством практики преодоления собственных потребностей. К аскезе относятся, например, периоды поста, во время которых происходит сопротивление потребностям питания, сексуальное воздержание, а также периоды социальной изоляции (одиночество) с целью противостоять потребностям общения и социальных контактов. Распространено также перенесение физической боли.

К нияме относятся изучение текстов, преданность богу или почитание гуру. Разумеется, изучение текстов восстанавливает взаимосвязь с культурной традицией.

Любовная самоотдача стала в бхакти-йоге основной целью (ср. Бхагавадгита, около 400 г.до н.э.). При этом существенным является не предмет почитания, а собственно факт почитания, т.е. практика самоотдачи по отношению к кому бы то ни было.

2.2. Очистительные процедуры йоги

Очищение по предписаниям ниямы включает в себя множество очистительных процедур, многие из которых выходят далеко за пределы общепринятых в Европе гигиенических предписаний. Внешнее очищение, то есть омовения и чистка зубов, схожи, хотя при этом не применяются какие-либо химические средства. Омовения проводятся по меньшей мере один раз в день. Сюда же относят очищения всех доступных полостей тела, то есть носоглотки и желудочно-кишечного тракта. По представлениям йогов желудочно-кишечный тракт, включая пищевод и полость рта, а также верхние дыхательные пути принадлежат к внешнему миру, поэтому и очищение распространяется на эти полости так же, как и на всю поверхность тела.

Традиционно эти очищения сводятся в «Шести очищениях» (Шаткрия): Тратака, Капалабхати, Наули, Нети, Дхаути и Басти (по Gharote 1981).

Тратака - неподвижная фиксация взгляда в течение нескольких минут на заранее заданном объекте; при этом происходит очищение зрения и тренируется способность к концентрации (об «очищении» восприятия и стабилизации изображения на сетчатке см.5.4.).

Капалабхати - техника быстрого диафрагмального дыхания (см. 4.2.), дающая очистительный эффект прежде всего для верхних дыхательных путей. Посредством быстрого потока воздуха в придаточных пазухах носа возникают значительные колебания давления и подобно тому, как это происходит при чихании, удаляются все ненужные частицы. С той лишь разницей, что если акт чихания процесс однократный, то капалабхати представляет собой дыхательные движения, выполняемые с частотой около 80 раз в минуту (см.4.2.)

Наули, перекатывающееся сжатие мышц брюшного пресса, описывается в 3.1. Вследствие сильной висцеральной стимуляции моторики кишечника и обусловленного этим противозапорного эффекта данную практику причисляют к криям. А поскольку наули - это также и мышечное действие, то наули нередко упоминают также и в связи с асанами.

Нети - это очищение полостей носоглотки; различают Джала-нети и Сутра-нети. Джала-нети - промывание носа слегка подогретой, соленой водой - устраняет загрязнения и излишнюю слизь в носоглотке и способствует повышению устойчивости к пыльной и задымленной атмосфере.

Сутра-нети - это механическое очищение, при котором через полость носоглотки протягивается, например, шнур. Механическое прочищение слизистой оболочки носа должно также повысить устойчивость к патогенным факторам.

Способы очищения желудка именуются Дхаути. Вамана-Дхаути - это промывание желудка, при котором несколько раз выпивают большое количество воды и затем вызывают рвоту. Ванда-Дхаути - это освобождение желудка через проглоченный катетер. При выполнении Вастра-Дхаути заглатывается кусок бинта, пока он не попадет в желудок, и затем бинт вытягивается обратно. Благодаря этому происходит механическое очищение пищевода и желудка. Дхаути применяется в индийской практике йоготерапии при самых различных заболеваниях желудка (повышенная кислотность, язвы, гастриты).

Басти - это очищение прямой и толстой кишок, при котором с помощью сокращений брюшных мышц (уддияна, наули) через катетер обратно в прямую кишку втягиваются либо воздух (вата-басти), либо вода (джала-басти). Эффект наблюдается в очищении и висцеральной стимуляции (Gharote 1981).

Наряду с этими шестью классическими криями часто указываются и иные способы очищения. Так, Kuvalayananda и Vinekar (1963) сюда относят: агнисару - стимуляцию функций желудка и кишечника посредством сильных пропульсий (проталкиваний вперед) брюшной стенки (см.3.1.), далее ганеша-крию (массаж области прямой кишки и ануса пальцами), а также шанк-пракшалану (см. также: van Lysebeth 1975). Последнее очищение заключается в быстром прохождении по кишечнику большого количества выпиваемой соленой воды (это не гипотонический раствор!), при котором исполняется ряд асан и наули в такой комбинации, чтобы повысить активность перистальтики кишечника. Так как в обычных условиях полное прохождение воды через кишечник занимает 6-8 часов, то в случае пракшаланы речь может идти о включении гастро-колических и подвздошно-колических рефлексов.

Все вышесказанное о криях можно в итоге свести к двум положениям:

1. Определенно достигается механическое очищение носоглотки и желудочно-кишечного тракта.

2. Активная механическая стимуляция слизистых оболочек обусловливает усиленное и дифференцированное раздражение интерорецепторов (см.3.6.), систематически включает рефлексогенные механизмы и тем самым вызывает оживление висцеральных функций. Kuvalayananda и Vinekar (1963), кроме того, отмечают, что понижается восприимчивость к патогенным факторам и уменьшается реактивность слизистых оболочек («процесс закаливания»).

2.3. Диета йоги

Во всех школах йоги даются специальные рекомендации по количеству и качеству питания, которые у Патанджали не упоминаются и их также невозможно отнести к той или иной ступени восьмиричного пути. Эти рекомендации Kuvalayananda и Vinekar (1963) сводят в следующим виде:

1. Избегание переедания, установление индивидуально необходимого количества калорий.

2. Соблюдение молочно-растительной диеты (без употребления мяса, но без запрета на все «животное»)

3. Употребление пищи, бедной белками (без яиц) и солью.

Предполагается, что йогические практики стимулируют парасимпатический отдел вегетативной нервной системы, и в результате наступает, прежде всего у начинающих, компенсаторная гиперактивизация симпато-адреналовой системы, для нейтрализации нежелательных последствий которой и возникает необходимость в малобелковой диете с ограничением соли.

4. Избегание всех возбуждающих средств, таких как, например, сильные пряности и наркотики.

Ряд диетических рекомендаций базируется в основном на традициях Аюрведы. Аюрведа (приблизительно 200 г.н.э.) - это система древнеиндийской медицины, в которой содержатся также сведения по биологически активным веществам (фармация) и диете. Здесь можно увидеть много общего с древнекитайскими представлениями относительно здоровья и диеты, когда цель достигается хорошо сбалансированным питанием. Следование этим диетологическим рекомендациям в отдельных случаях могло бы стать достойной задачей для клинической биохимии.

Диетическая рекомендация отказа от мяса, согласно Kuvalayananda и Vinekar (1963), восходит к известному представлению о том, что в мясе содержится меньшее количество жизненной энергии, поскольку животное ее уже израсходовало. Вследствие этого в мясе плотоядных остается еще меньше энергии, чем в мясе травоядных. Больше всего жизненной энергии, следовательно, может быть получено из растений (по мнению древних индусов первобытное общество было обществом вегетарианцев). Предполагается, что данная рекомендация обусловлена традицией. Например, эскимосы, которые не имеют возможности потреблять растения, приспособились к мясной пище. В новых (прежде всего европейских) школах йоги вегетарианская кухня обосновывается тем, что с ее помощью развиваются только благонравие и добродетельность. Питание же мясом порождает агрессивность и, как следствие этого, деструктивные стереотипы поведения. С точки зрения физиологии питания по этому поводу ничего определенного сказать нельзя, так как пока еще не исследовалась взаимосвязь манеры поведения или же таких элементов психики как настроения, аффекты, умственная деятельность и т.п. с составом употребляемых продуктов питания. Следующим аргументом в пользу отказа от мясной пищи является то, что мясо есть аморально, поскольку для добывания пищи в этом случае нарушается этическая заповедь ахимсы (не-убийство). На это, с общебиологической точки зрения, можно было бы возразить, что растения также являются живыми существами. Далее при массовом содержании скота людьми возникает этически сложная проблема: все те животные, которые предназначены для переработки на мясо, должны сначала быть выращены человеком, то есть они бы вовсе не существовали, если бы их не использовали в пищу. Убедительно звучит также объяснение, что мясная пища в тропиках очень быстро портится; в этом случае основанием запрета на употребление мяса в пищу будет этот гигиенический повод.

Мы не знаем, какие психологические последствия может иметь одностороннее вегетарианское питание, ибо ничего неизвестно о взаимосвязи между структурой промежуточного обмена веществ и психическими функциями. Вот некоторые воздействия вегетарианского стола на промежуточный обмен.

Чисто растительная пища бедна белками и жирами, так что без маслин и орехов потребность в калориях может быть удовлетворена только большим количеством объемной пищи (Rapoport 1969). Кроме того, вегетарианцы не получают в достаточном количестве некоторые необходимые аминокислоты. У них также обнаруживается снижение уровня глобулинов в сыворотке крови (Kanig 1973). Однако контрпримером в этом отношении являются строгие вегетарианцы, дожившие до преклонного возраста. Вегетарианская пища, обогащенная молочными продуктами, уже может считаться полноценной.

Растительное питание содержит мало поваренной соли, что ведет к осмотическому обезвоживанию. С этим, а также с высоким содержанием витаминов,связывают противовоспалительное действие продуктов растительного происхождения (Seidel, Bosseckert 1971). Значение рН жидкой среды организма смещается в сторону щелочных значений. Наконец необходимо учитывать повышенное газообразование в кишечнике вследствие распада целлюлозы, что ведет, в свою очередь, к всасыванию метана и повышению его содержания в крови.

В йоге рекомендуется ограничивать питание. Прием пищи должен быть закончен тогда, когда утолен голод, - установка, имеющая своей целью избежать пресыщения и переедания. Рекомендуется временное голодание, эффект которого усматривается в повышении психической энергии. При голодании собственные энергетические потребности покрываются за счет распада запасов организма, причем уровень протеина в крови остается неизменным, содержание всех липидов падает, а распад мышечной ткани предотвращается регулярными тренировками (напр., практикой асан) (подробнее см.: Krauss 1979, Seidel, Bosseckert 1971). После преодоления так называемого голодного кризиса описаны такие психофизически благотворные результаты как, например, улучшение зрения и снижение порога слышимости (Krauss 1977). Аналогичный рост психофизических показателей подчеркивают все йоги, причем их описания простираются от «улучшения самочувствия» через «повышение тонуса» до «способностей к расширенному восприятию». Систематическое иследование и обоснование этих взаимосвязей представляет значительный интерес.

В клинической картине психиатрического заболевания Anorexia nervosa (невротическое отсутствие аппетита), сопровождающегося хроническим недоеданием, также сообщается о повышении психической работоспособности. Например, подростки, страдающие этим заболеванием, нередко относятся к наиболее успевающим ученикам в своих возрастных группах.

Здесь необходимо отметить, что любое лечебное голодание, помимо соблюдения соответствующих правил, требует врачебного контроля. Сюда относится, к примеру, контроль за выведением воды и электролитов, кровообращением, функциями некоторых гормонов и т.п.

3. АСАНА (ПОЗА)

3.1.Определение и классификация асан.

Третья ступень классической йоги представлена позами (асанами). Эта ступень, пожалуй, наиболее популярна вследствие ее детальной разработки в хатха-йоге. В сутрах Патанджали сказано только, что «асана должна быть неподвижной и удобной», - остается неясным, идет ли речь о всех асанах или это относится только к падмасане, в которой выполняются практики последующих ступеней, прежде всего медитации. На изображениях, так или иначе связанных с йогой, всегда присутствует поза лотоса (древнейшее изображение обнаружено в Мохенджо-Даро, около 3000 г. до н.э.), и, следовательно, можно предполагать, что поза лотоса (падмасана) была изначально первой, а в период Патанджали, возможно, и единственной практикуемой асаной. Как мы увидим ниже, с биомеханической точки зрения эта поза относительно устойчива среди прочих асан (см. 3.5). И если Горакшанатх, считающийся основателем хатха-йоги, в дополнение к предыдущей дает лишь позу сидения на пятках (ваджрасана), то в средневековых текстах по хатха-йоге мы находим в Хатхайогапрадипике уже 15 асаны, а 32 асаны в Гхерандасамхите. В источниках нового времени дается существенно большее число асан, к примеру, 88 асан у Mukerji и Spiegelhoff"а (1971), а Iyengar (1969) установил рекорд, описав свыше 300 асан. В ашрамах Индии принято практиковать лишь малое число асан, равным образом программы клиник йоги содержат лишь несколько асан в различных комбинациях из списка общим числом примерно от 25 до 40 асан.

Прежде, чем мы займемся воздействием и смыслом тех или иных асан, рассмотрим некоторые из основных методических принципов, существенных для исполнения всех асан:

Принятие позы осуществляется по возможности медленнее, далее самым главным считается неподвижное пребывание в асане в течение нескольких минут. Какого-либо динамического применения силы следует всячески избегать. Пребывая в асане, внимание лучше направлять на максимально возможное расслаблении мышц, которые не принимают непосредственного участия в поддержании позы, при этом дыхание также должно быть расслабленным и спокойным. Общая установка на расслабление вообще достаточно характерна для йоги.

Релаксация выполняется с концентрацией, т.е. внимание полностью сосредоточено на соматическом (телесном) ощущении и не отвлекается на внешние объекты. Очевидно некоторое сходство с методами концентрации и расслабления в психотерапии (аутогенная тренировка, прогрессивная релаксация) с тем только отличием, что в последних не требуется каких-либо усилий на поддержание позы; занимающийся либо просто лежит, либо поза поддерживается собственным связочным аппаратом.

При попытке как то классифицировать асаны возникает вопрос о выборе критериев. В соответствии с этим существует множество совершенно различных классификаций.

Согласно таким традиционным йогическим текстам как Хатхайогапрадипика и Шивасамхита, смысл и цель асан состоят в реализации гармонии тела и духа. Поэтому в традиционных школах йоги асаны подразделяются по своим культовым аспектам, значение которых понятно лишь в контексте традиционной философии и космологии (сиршасана, к примеру, означает «изменение полярности» тела в силовом поле между Солнцем и Луной и т.п.). Впрочем, такого рода толкования основывались на эмпирическом опыте, и мы не должны их игнорировать только потому, что нам мало или совсем незнаком круг понятий иной культуры. Разумеется, в этих объяснениях содержатся эмпирически полученные знания, которые вполне могут быть переданы в терминах научного мышления.

Ananda (1980), автор из института йоги в Лонавле, дает как основу 27 асан, 4 бандхи и упражнение наули, далее - 8 специальных асан для тренировки концентрации и устойчивости и, наконец, 22 асаны в качестве вариантов. Mukerji и Spiegelhoff (1971) приводят свои 88 асан без всякой последовательности, в то же время схема так называемой серии Ришикеша (Van Lysebeth 1975) с ее девятью асанами построена по физиотерапевтическому правилу - «За каждым растяжением должно следовать сокращение соответствующей группы мышц» - и содержит хотя бы по одной позе из серии основных.

По положению тела в пространстве среди наиболее известных асан можно выделить семь типов:

1. Поза релаксации лежа (шавасана) - здесь не требуется никакого мышечного напряжения (см.ниже).

2. Сидячие позы - исторически это единственная разновидность позы, во времена Патанджали «Асанам» означало «поза сидя».

3. Перевернутые позы - голова в гравитационном поле земли находится ниже туловища.

4. Позы скручивания.

5. Наклоны туловища вперед.

6. Прогибы туловища назад.

7. Позы равновесия - момент балансирования присутствует собствено в каждой асане, но в некоторых асанах он превалирует.

Многие известные позы являются вариантами этих основных типов, причем комбинироваться могут как основные элементы, так и положение рук и ног.

Это была классификация по типу исполнения. Далее асаны могут подразделяться по своим целям (Rösel 1928):

1. Устойчивые асаны, в которых далее можно выполнять пранаямы и медитации. Аспект стабильности внутренне присущ каждой асане (см.ниже), но, вероятно, единственной асаной, в которой преобладает исключительно этот аспект, является падмасана (или также ваджрасана).

2. Терапевтические асаны с физио- и психотерапевтическим действием. Однако о возможных механизмах терапевтического эффекта ничего не говорится (некоторые гипотезы об этом см. ниже).

3. «Гипнотические» позы, при которых установленная модель двигательной иннервации действует как триггер медитации, понимаемой Rösel"ем как самовнушение.

Суггестивное воздействие двигательной модели Rösel выводит из того факта, что для погружения в гипноз часто требуется закатывание глаз внутрь с фиксацией. Эта двигательная модель способствует наступлению двигательной релаксации, на основе которой далее следует суггестивное сужение сознания. Окончательного физиологического обоснования, почему это так, до сих пор не существует (так же мало понятно, что такое внушение вообще по своей физиологической природе). Представляется очень смелым строить толкование асан на таком умозрительном представлении о технике гипноза. Поскольку, с одной стороны, неясно, можно ли вообще использовать понятие суггестии по отношению к медитативным упражнениям йоги (см.гл.5), а с другой, асаны традиционно никогда не связывались с медитативными практиками, то, не исключено, что гипнозогенный аспект может оказаться не столь уж существенным. Хотя разумеется, асаны вообще, а в особенности асаны на равновесие, требуют хорошей концентрации - и у Ananda (1980) они рассматриваются как асаны, обучающие концентрации; тем самым асаны косвенно служат подготовкой к высшим ступеням йоги, так как способность к сосредоточению является предпосылкой медитации. О механизме обучения концентрации см. 3.7.2.

Равным образом возможна и классификация с медицинской точки зрения, например, по терапевтическому эффекту. Однако систематический анализ воздействия многих асан отсутствует, и поэтому такого рода классификация в законченном виде пока невозможна. Тем не менее по некоторым аспектам с учетом имеющихся физиологических данных, верифицируемых наблюдений и попыток научного истолкования, возможно дать некоторую мозаичную картину сведений, которая приводится в следующих разделах.

Для справки в табл. 2 собраны известные асаны из тех, что обычно упоминаются в исследованиях. Относительно их практического исполнения см.,напр., Sacharow (1957), Iyengar (1969), van Lysebeth (1975) и Ananda (1980).

Ряд двигательных актов, такие как мудры и бандхи, у некоторых авторов считаются асанами, у других пранаямами. Мудры - это позы, сопровождаемые статическим напряжением различных отделов рук, ног, туловища или же всего тела. Собственно, с точки зрения физиологии между мудрами и асанами какихлибо различий нет; Kuvalyananda и Vinekar (1963) относят к мудрам даже такие классические асаны как сиршасана, матсиасана и т.д. Согласно традиционным представлениям, они образуют мистические знаки, которые способствуют духовному очищению и призваны пробудить Кундалини (Rösel 1928). Предполагаемое Rösel"ем гипнозогенное действие некоторых асан, если таковое вообще существует, могло бы играть некоторую роль прежде всего в мудрах.

Бандхи - это так называемые замки, которыми по традиционным представлениям закрываются ворота в теле, чтобы стимулировать распределение праны (см.гл.4). Обычно упоминаются три классические бандхи: джаландхара-бандха (подбородочный замок), уддияна-бандха (замок диафрагмы) и мула-бандха (замок таза). Замок выполняется сильным изометрическим сокращением мышц соответственно в области шеи, живота или таза. Таблица 3 дает обзор часто упоминаемых бандх и мышц, задействованных при их исполнении.

Упражнение наули широко известно вследствие своей высокой зрелищности и приводит в восторг любую публику по причине впечатляюще тонкого владения брюшным прессом. Оно состоит в том, что после глубокого выдоха и выполнения замка диафрагмы (уддияна) Mm. recti abdomini (прямые мышцы живота) сокращаются вместе или, соответственно, только правая (дакшина-наули), или только левая (вамана-наули). Это сокращение при высоком мастерстве может быть выполнено волнообразно снизу вверх и наоборот (так называемая кишечная мельница). Сходное с наули упражнение агнисара (буквально: "тушение огня") выполняется следующим образом: после глубокого выдоха и удержания уддияна-бандхи посредством сильных и быстрых ритмичных сокращениий всех мышц живота брюшная стенка втягивается и затем расслабляется.

Таблица 2. Перечень некоторых часто встречающихся асан

Шавасана * "Поза трупа", Поза отдыха

Сидячие позы

Падмасана * Поза лотоса

Ваджрасана * "Прочная поза", Поза на пятках

Сукхасана * "легкая поза", Поза портного

Перевернутые позы

Випаритакарани * "перевернутая поза", Полустойка на лопатках

Сарвангасана * стойка на лопатках, поза свечи

Сиршасана * стойка на голове

Вращение туловища

Матсиендрасана * "поза Матсиендранатха", Скрученная поза

Ардхаматсиендрасана * полускрученная поза

Вакрасана * вращение спины

Наклоны туловища вперед

Пашимоттанасана * поза крестообразного наклона, поза спины

Халасана * поза плуга (также является перевернутой позой)

Йога-мудра * символ йоги

Йоганидрасана * поза для сна

Наклоны туловища назад

Матсиасана * поза рыбы

Бхуджангасана * поза кобры

Шалабхасана * поза кузнечика

Дханурасана * поза лука

Чакрасана * поза колеса

Упражнения на равновесие

Парватасана * поза горы

Кукутасана * поза петуха

Вокасана * поза дерева

Бакасана * поза ворона

Врисчикасана * поза скорпиона

Майюрасана * поза павлина

Таблица 3. Перечень мышц, сокращающахся при наиболее важных бандхах (по Gopal, Lakshman 1972)

| Бандха | Русское соответствие | Участвующие мышцы |

| Джаландхара | подбородочный замок | M. sternocleidomastoideus (грудиноключичнососцевидная мышца.); Mm. scaleni (лестничные мышцы); M.mylohyoideus (челюстно-подъязычная мышца); Mm. infrahyoidei (нижне-подъязычные мышцы); Platysma (подкожные мышцы шеи); внутренние мышцы гортани |

| Уддияна | замок диафрагмы | Диафрагма; Mm. intercostales externi(внешние межреберные мышцы); Mm. recti abdomini, obliqui abdomini externi et interni (прямые мышцы живота, совместно с внутренними и внешними мышцами брюшного пресса); Mm. transversi abdomini (промежуточные мышцы живота) |

| Мула | замок таза | M.levator ani (поднимающая мышца ануса); Mm. sphincteres ani e vesicae(сфинктеры ануса и мочевого пузыря); Diaphragma urogenitale (мочеполовая диафрагма) |

3.2. Механически обусловленные воздействия асан на внутренние органы

Многие асаны деформируют полости тела, в частности грудную и брюшную, что ведет к изменению давления и, соответственно, объема. Уравнение состояний газов гласит, что в замкнутом пространстве объем обратно пропорционален давлению, если температура и количество вещества не меняются. Таким образом, вызываемые некоторыми асанами изменения объема лишь тогда ведут к изменению давления, когда соответствующее пространство является замкнутым. Такое случается в легких при закрытой голосовой щели. Но поскольку асаны обычно исполняются при спокойном дыхании, т.е. с открытой голосовой щелью, то каких-либо глобальных изменений давления в грудной клетке при ее деформации вряд ли следует ожидать (за исключением джаландхара-бандхи). Иначе обстоит дело в брюшной полости, где постоянная замкнутость может считаться физиологически заданной (см.ниже).

3.2.1. Деформирование грудной клетки

Итак, при открытой голосовой щели все деформации грудной клетки, которые имеют место при выполнении асан, ведут к изменению только объема и формы легких. При этом, вероятно, в тех долях легких, которые находятся в расширяемой области грудной клетки, альвеолы должны расправляться больше, т.е. там увеличивается площадь газо/кровеобмена; в тех же долях, которые находятся в области сжатия грудной клетки, большее число альвеол может спадаться, что ведет к образованию там артерио-венозных шунтов. Можно предполагать, что позы с сильным прогибом спины назад (бхуджангасана, шалабхасана, дханурасана) ведут к раскрытию и лучшей вентиляции Reccessus phrenicocostales anteriores (передних реберно-диафрагмальных углублений), а также верхушек легких; а позы с сильным сгибом позвоночника вперед (халасана, пашимоттанасана) увеличивают вентиляцию Reccessus phrenicocostales posteriores (задних реберно-диафрагмальных углублений). Подобные сдвиги в вентиляции и кровоснабжении имеют место и при исполнении матсиендрасаны. Об экспериментальных исследованиях по распределению воздуха и крови в легких при выполнении различных асан нам пока неизвестно.

В перевернутых позах (сиршасана, сарвангасана) происходит более сильное воздействие на объем грудной клетки вследствие давления внутренностей брюшной полости на диафрагму, что ведет к уменьшению объема жизненной емкости легких за счет резервного объема выдоха (пояснения по дыхательным объемам - см.табл.14). Таблица 4 дает объемы легких при сиршасане (Rao 1968) и некоторых других асанах (Blochin, Shanmugam 1973), полученные методом спирометрии. Причина уменьшения резервного объема выдоха состоит в том, что положение дыхательного покоя (точка релаксации), которое обусловлено действием пассивных упругих сил легких и грудной клетки, смещается в направлении более глубокого выдоха, так как внутренности, давящие на диафрагму, прогибают ее и смещают точку покоя перегородки в направлении выдоха, что тем самым одновременно вызывает сжатие легких. Уменьшение функционального резервного объема легких ведет к увеличению коэффициента вентиляции (см.табл.14), т.е. альвеолярная вентиляция возрастает.

3.2.2. Деформирование брюшной полости.

Совершено иными будут последствия деформации под воздействием асан брюшной полости по причине ее полной внешней замкнутости.

Закрытие кардиального отдела желудка осуществляется гастроэзофагеальной мышцей (сфинктером). Над сфинктером в пищеводе поддерживается внутригрудное давление, под сфинктером - внутрижелудочное давление, которое при спокойном дыхании примерно на 1,33 кПа (10 мм рт.ст.) выше, чем внутригрудное. В свою очередь давление в сфинктре на 0,67 кПа (5 мм рт.ст.) выше, чем в желудке, и оно повышается вместе с увеличением давления в брюшной полости, посредством чего градиент давлений между желудком и сфинктером остается постоянным, и соответственно, поддерживается плотность закрытия последнего (Davenport 1972). (При глотании, отрыжке и рвоте напряжение сфинктера рефлекторно уменьшается, в результате чего исчезает градиент давлений и становится возможным движение содержимого пищевода в желудок и обратно).

Закрытие ануса также осуществляется благодаря градиенту давлений около 9,31 кПа (70 мм рт.ст.) между прямой кишкой и внутренним сфинктером. При дефекации давление в сфинктере уменьшается благодаря рефлекторному снижению тонуса примерно на 3,99 кПа (3 мм рт.ст.), давление в прямой кишке повышается благодаря его сокращению на 3,99-5,32 кПа (30-40 мм рт.ст.), вследствие чего градиент давлений исчезает, и брюшной пресс создает еще дополнительное внутрибрюшное давление 13,3-26,6 кПа (100-200 мм рт.ст.), которое является мощной выталкивающей силой. В спокойном состоянии внутрибрюшное давление должно было бы повыситься примерно на 9,31 кПа (70 мм рт.ст.), чтобы преодолеть закрытие внутреннего сфинктера, и одновременно произвольно расслабить внешний сфинктер, так как его расширение способствует рефлекторному повышению тонуса. Кроме того, внутренний сфинктер участвует в изменении внутрибрюшного давления, и в итоге градиент опять же остается неизменным.

Третий путь из брюшной полости проходит через уретру, которая закрывается двумя сфинктерами мочевого пузыря - внешним и внутренним. При мочеиспускании оба сфинктера расслаблены, и M. detrusor vesicae (мышца, выталкивающая мочу) создает необходимое для этого давление, Тогда как в состоянии покоя имеет место континенция, т.е. способность удерживать мочу. Это закрытие способно противостоять очень высоким внутрипузырным давлениям.

Таблица 4. Объемы дыхания (в мл) стоя и в стойке на голове по сравнению с положением лежа (средние величины 6 испытуемых по Rao 1968), а также при исполнении 6 асан (средние величины 28 испытуемых по Вlochin, Shanmugam 1973)

(ЖЕЛ - жизненная емкость; ДВ - резервный объем вдоха; РВ - резервный объем выдоха; ИЕ -емкость вдоха; ОО - остаточный объем, ФОЕ - функциональная остаточная емкость, ОЕЛ - общая емкость, ДО - объем вдоха, ЧД - частота дыхания (1/мин), МОД - минутный объем дыхания (л/мин; пояснения - см. в табл.14 и рис.12)

| Положение | ЖЕЛ | ДВ | РВ | ИЕ | ОО | ФОЕ | ОЕЛ | ДО | ЧД | МОД | Замечания |

| Лежа | 3740 | 2384 | 861 | 2879 | 1503 | 2364 | 5243 | - | - | - | Rao 1968 |

| Стоя | 4001 | 1988 | 1433 | 2569 | 1351 | 2733 | 5351 | - | - | - | |

| Стойка на голове | 3633 | 1879 | 994 | 2639 | 1601 | 2595 | 5234 | - | - | - | |

| Сиршасана I | 3180 | 1397 | 832 | 2482 | 1541 | 2428 | 4910 | 948 | 23 | 20,9 | ноги вытянуты |

| Сиршасана II | 3123 | 1411 | 829 | - | - | - | - | 884 | 23 | 19,9 | ноги согнуты |

| Майюрасана | 2289 | 1167 | 343 | - | - | - | - | 781 | 27 | 21,0 | Blochin, Shanmugam 1973 |

| Чакрасана | 2377 | 849 | 486 | 2328 | 1525 | 1973 | 4300 | 1043 | 26 | 27,6 | |

| Сарвангасана | 2464 | 1286 | 389 | 2492 | 1510 | 1992 | 4484 | 790 | 28 | 21,5 | |

| Халасана | 1919 | 907 | 317 | 1830 | 1576 | 2114 | 3944 | 696 | 28 | 19,7 | |

| Стойка прямо | - | - | - | 2746 | 1140 | 2502 | 5248 | - | - | - |

Как можно видеть, внутрибрюшная полость в большом диапазоне давлений застрахована от сдвигов объемов по желудочно-кишечному тракту или мочевыводящим путям. Поскольку в целом брюшная полость может рассматриваться как пространство, заполненное жидкостью [сжатые газы (около 150 мл) находятся только в желудке (50 мл) и в толстой кишке (100 мл) и по отношению ко всему внутрибрюшному объему могут не учитываться, являясь лишь буфером давлений, воздушной подушкой], то здесь каждая деформация имеет своим следствием изменение давления, которое будет равномерно распределяться по всей брюшной полости. Таким образом, измерение давления в любом месте брюшной полости с высокой долей вероятности отражает общую ситуацию с динамикой давления. Измерять удобнее внутрижелудочное давление. В табл. 5 даны некоторые значения давления при различных асанах и в разных дыхательных фазах (по Bhole и др. 1971, 1978). Естественно, дыхательные движения диафрагмы всегда вызывают физиологические колебания внутрибрюшного давления; для нас значение имеют различия при выдохе и вдохе, особенно при углубленном дыхании йогов, когда эти колебания выделяются достаточно четко (см.гл.4).

Из того факта, что при майюрасане, шалабхасане и бхуджангасане повышается внутрибрюшное давление (табл.5), следует, что при этом имеет место некоторое сужение брюшной полости. Отрицательные значения внутрибрюшного давления при бхуджангасане в некоторых фазах дыхания свидетельствуют об отчетливом влиянии дыхания на давление в брюшной полости. Значение этих изменений давления состоит прежде всего в том, что они стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта и влияют на кровообращение (см.3.3). По поводу желудочно-кишечного тракта в целом можно сделать следующий вывод: изменения давления, сопровождающие растяжение (скручивание) туловища, прежде всего ведут к растяжению мускулатуры стенки кишечника. Такого рода растяжения, с одной стороны, имеют своим следствием рефлекторное сокращение участвующих в них гладких мышц (растяжение для гладкой мускулатуры является адекватным стимулом к сжатию), а, с другой стороны, через нервные узлы, расположенные в стенке кишечника, вызывают ряд кишечных рефлексов (напр., гастро-колические или подвздошно-колические рефлексы), которые приводят к сокращению стенки кишечника в самых удаленных его участках. Обусловленные такого рода асанами, а также бандхами, механические воздействия на пищеварительный тракт («массаж») могут прежде всего стимулировать перистальтику кишечника и тем самым устранять запоры. Именно этому служит, согласно традиционным представлениям, паванамуктасана, «поза против метеоризма». Подобный эффект дают также уддияна-бандха и наули. Вряд ли следует ожидать, что повышение общего давления как-то скажется на деятельности пищеварительных желез или желез внутренней секреции, расположенных в брюшной полости, так как рассматриваемое повышение давления затрагивает также и пространство вокруг желез; градиент давлений остается, таким образом, неизменным. То же самое относится и к периферийному кровоснабжению желез и других органов.

Таблица 5. Давление внутри желудка при различных асанах, наули и уддияне (не все значения даются по Funderburk"у, но частично считаны с диаграмм. Имеются в виду средние значения некоторой группы испытуемых, состав которой не дается)

| Упражнение | Давление | Авторы (по Funderburk 1977) | |

| [мм рт.ст.] | [кПа] | ||

| Сиршасана | 10 | 1,3 | (Bhole, Karambelkar 1971) |

| Сарвангасана | 12 | 1,6 | |

| Матсиасана | 13 | 1,7 | |

| Халасана | 13 | 1,7 | |

| Шалабхасана | 63 | 8,4 | |

| Бхуджангасана | 30 | 3,9 | |

| Дханурасана | 50 | 6,6 | |

| Майюрасана | 70 | 9,3 | |

| Ардхаматсиендрасана | 15-25 | 1,9-3,3 | |

| Уддияна-бандха | -42 | -5,6 | (Bhole 1973) |

| Наули | -70 | -9,3 | |

| Вамана-наули | -52 | -6,9 | |

| Дакшина-наули | -50 | -6,6 | |

| Агнисара | (Kuvalayananda 1925) | ||

| фаза ретракции (выпячивания) | 15-20 | 1,9-2,7 | |

| фаза протракции (втягивания) | -110 – (-120) | -14,6 – (-15,9) | |

| Бхуджангасана | (Bhole 1978) | ||

| Руки на полу, после вдоха | 11,9 | 1,6 | |

| Руки на полу, после выдоха | -1,9 | -0,3 | |

| Руки на спине, после вдоха | 20,2 | 2,7 | |

| Руки на спине, после выдоха | 1,4 | 0,2 | |

3.3.Воздействия на кровообращение

Наряду с изменением сердечной деятельности и кровяного давления в рамках общей энергетической адаптации кровообращения (см.3.4.2) асаны оказывают влияние на кровообращение посредством изменения трех механических величин: давления внутри полостей тела, гидростатического давления и возможных локальных колебаний давления, обусловленных биомеханическим положением конечностей. Эти влияния могут затрагивать, с одной стороны, гемодинамику в системном или региональном кровообращении, и, с другой стороны, обмен жидкости в области микроциркуляции.

3.3.1. Изменение давления в полостях тела

Каких-либо существенных изменений внутригрудного давления, которые выходили бы за рамки обусловленных дыханием колебаний давления, при практике асан произойти не может, так как голосовая щель при асанах никогда не закрывается. Такое случается только при практике некоторых пранаям и бандх (см.гл.4). Однако значительные колебания давления возможны в брюшной полости (см.3.2.2). Поскольку повышение внутрибрюшного давления накладывается как на артериальную, так и на венозную ветви внутрибрюшного кровообращения, и в итоге разница артериального и венозного давлений остается постоянной, то на интенсивности кровотока во внутренностях это никак не скажется. Равным образом трансмуральное давление (разность давлений внутри и вне сосуда) останется постоянным, ибо интерстиций (межтканевое пространство) в брюшной полости подвержен все тому же давлению. Таким образом, исключается влияние на микроциркуляцию в брюшной полости. Изменение давления, однако, распространяется через сосудистую систему, что ведет к росту внутрисосудистого давления во внеабдоминальных тканях по отношению к давлению в интерстиции, а это означает рост трансмурального давления. Такое повышение внутрисосудистого давления, накладываемое в равной мере на венозную и артериальную ветви кровообращения, опять-таки не оказывает влияния на общее кровоснабжение тканей, но ведет к расширению вен и терминальных сосудов. Следствием этого является более выявленный рисунок вен на коже и, соответственно, более яркая ее окраска. Это повышение градиента трансмурального давления в сторону интерстиция имеет столь же эффективные последствия в звене микроциркуляции.

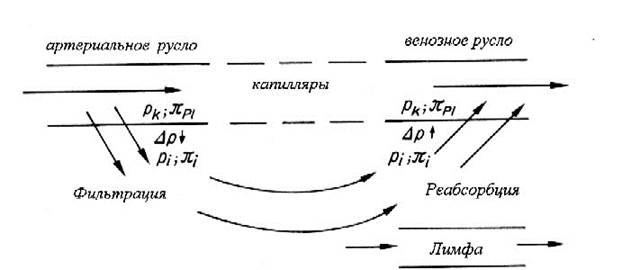

Стенки капиляров проницаемы для воды, ионов и малых молекул. Наряду со свободной диффузией, интенсивность которой по 1-му закону Фика зависит от концентраций веществ, существует еще и дополнительная транскапиллярная диффузия, которая в зависимости от направления называется либо фильтрацией (от капилляров в интерстиций) или реабсорбцией (в обратном направлении). Величина фильтрации и реабсорбции зависит от соотношения давлений в капиллярах и интерстиции и определяется по формуле:

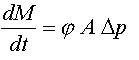

где φ - коэффициент фильтрации, М - масса вещества, dM/dt - скорость фильтрации, А - площадь обмена, Δp - "эффективное фильтрационное давление", которое получается из разницы гидростатического и онкотического давлений:

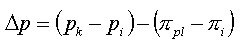

где pk - гидростатическое давление в капилляре, pi - гидростатическое давление в интерстиции, πpl - коллоидно-осмотическое давление в капилляре, πi - коллоидно-осмотическое давление в интерстиции. (Подробнее об этом см.: Opitz 1984).

В норме Δp в артериальном колене капилляра равно 1,13 кПа (8,47 мм рт.ст.), а в венозном колене - -1,0 кПа (-7,5 мм рт.ст.) (данные для задней конечности собаки по Opitz"у (1984)), т.е. около 90% отфильтрованной в интерстиций жидкости вновь реабсорбируется в венозное русло. Избыточный фильтрат оттекает по лимфатическим путям. Поскольку в венозном колене проницаемость выше, и поскольку из-за повышенного выделения протеина там выше интерстициальное коллоидно-осмотическое давление, то чувствительность венозного колена капилляра к водообмену в 10 раз превосходит колебания давления в артериальном колене.

Рис.2. Фильтрация и реабсорбция в терминальном русле. (pk - внутрикапиллярное гидростатическое давление, pi – интерстициальное гидростатическое давление, πpl - коллоидно-осмотическое давление в плазме, πi - интерстициальное коллоидно-осмотическое давление, Δp - эффективное фильтрационное давление)

Итак, рост внутрисосудистого давления, вызванного по вышеописанному механизму повышением внутрибрюшного давления, сдвигает баланс обмена жидкости в сторону усиления фильтрации. В результате имеют место сгущение крови, образование отека в интерстиции и усиление лимфатического оттока.

Mukerji и Spiegelhoff (1971) описывают при исполненнии уддияна-бандхи и паванамуктасаны незначительное увеличение числа эритроцитов и лейкоцитов в крови. Эти данные можно интерпретировать как результат сгущения крови вследствие повышения доли фильтрации в тканях (см.выше). При стойке на голове не было обнаружено сколько-нибудь значительных изменений количества форменных крови.

3.3.2. Изменения гидростатического давления

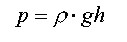

Гидростатическое давление задается формулой

где g - ускорение свободного падения, оно постоянно, ρ - плотность жидкости, которую в приближении можно считать постоянной, h - высота водного столба. Она определяется ростом человека. При росте 1,80 м в ступнях возникает давление в 12 кПа (88 мм рт.ст.). Поскольку это гидростатическое давление накладывается как на артериальную, так и на венозную ветви кровообращения, то разница между артериальным и венозным давлениями не изменяется и тем самым сила кровотока в тканях остается прежней (подробнее о гидростатическом давлении см.: Opitz 1984).

Впрочем, при быстром изменении гидростатического давления отмечаются изменения и в гемодинамике из-за того, что кровеносные сосуды с низким давлением легко расширяются и тем самым, в зависимости от давления, их объем может существенно изменяться. Поэтому при быстром переходе из положения лежа в положение стоя около 500 мл из находящейся в венозной системе крови перетекает в нижнюю часть тела, имея более высокое гидростатическое давление, что внешне можно видеть по набуханию вен. Последующее уменьшение венозного возврата к сердцу уменьшает также объем сердечного выброса, что ведет к падению артериального давления, которое компенсируется прессорными рефлексами (ортостатическая реакция).

Для исполнения асан - при условии отсутствия нарушений со стороны кровообращения - это не играет никакой роли, так как переходы из одного положения в другое совершаются очень медленно. Впрочем, при перевернутых позах в голове образуется чрезмерно высокое гидростатическое давление, что заметно по набуханию вен и покраснению кожи лица.

Возросшее кровенаполнение в частях тела, расположенных внизу, можно обнаружить посредством измерения температуры кожи; увеличение венозного и капиллярного кровотока означает, что туда поступает больше тепла.

Mukerji и Spiegelhoff (1971) обнаружили при халасане повышение температуры кожного покрова лица и шеи. При сиршасане понижается температура кожи на ногах и пальцах ног и повышается температура лба (Rao 1963) (см.табл.6).

Измерялось также системное артериальное давление при исполнении асан. Поскольку артериальное давление зависит от положения тела и от конкретного места измерения, то в итоге всегда к артериальному давлению в состоянии покоя добавляется соответствующая компонента гидростатического давления, плюс к этому возможно легкое повышение систолического давления как результат адаптации кровеносной системы к физической нагрузке. Влияние гидростатического давления при стандартном определении давления на руке не столь существенно, поскольку измерение производится приблизительно на уровне середины тела, и поэтому общая длина тела не дает гидростатических колебаний, что возможно было бы при измерении давления на иных участках тела (стопа или шея). В табл. 7 приведены отдельные значения кровяного давления для сиршасаны, сарвангасаны и матсиасаны.

Mukerji и Spigelhoff (1971) в своем обширном исследовании 16 асан всякий раз фиксировали повышение артериального давления при исполнении асан (за исключением матсиасаны и халасаны). При этом необходимо учитывать, что в принципе при пребывании в любой асане суммируются эффекты гидростатического давления, адаптации к физической нагрузке и изменения давления в брюшной полости.

Таблица 6. Изменения температуры и кровоснабжения кожи при стойке на голове и некоторых асанах.

| Параметр | Лежа | Стоя | Стойка на голове | Авторы | |||

| Температура тыла стопы (ºС) | 28,6 | 28,2 | 28,2 | Rao 1963 | |||

| Температура лба (ºC) | 34,4 | 34,0 | 34,7 | ||||

| Кровоснабжение пальцев рук (мл/мин) | 4,5 | 4,4 | 5,2 | ||||

| Кровоснабжение пальцев ног (мл/мин) | 7,1 | 8,1 | 3,4 | ||||

|

|

| ||||||

| Асана | Место измерения | Изменения температуры кожи (ºC) |

| ||||

| во время асаны | после асаны (через 5 мин) | ||||||

| Бхуджангасана | Шея | +0,3 | 0 | Mukerji, Spiegelhoff 1971 | |||

| Лицо | +0,4 | +0,2 | |||||

| Свастикасана | Подошва | +0,6 | 0 | ||||

| Голень | +0,2 | -0,2 | |||||

| Падмасана | Подошва | -0,2 | -0,2 | ||||

| Голень | -0,5 | -0,5 | |||||

| Бедро | -0,1 | -0,1 | |||||

Таблица 7. Динамика систолического (АДс), диасистолического (АДд) и среднего артериального (АД) давления спустя 3-5 мин после исполнения различных асан.

| Rao 1963 (6 испытуемых) | Лежа | Стоя | Сиршасана | ||||

| [мм рт.ст.] | [кПа] | [мм рт.ст.] | [кПа] | [мм рт.ст.] | [кПа] | ||

| Измерение на плече | АДд | 73 | 9,8 | 75 | 9,9 | 90 | 11,9 |

| АДс | 112 | 14,9 | 104 | 13,9 | 125 | 16,7 | |

| АД | 92,5 | 12,3 | 89,5 | 11,9 | 107,5 | 14,3 | |

| Измерение на бедре | АДд | 79 | 10,5 | 178 | 23,7 | 0 | 0 |

| АДс | 120 | 15,9 | 213 | 28,4 | 19 | 2,5 | |

| АД | 97,5 | 12,9 | 195,5 | 26,1 | 9,5 | 1,3 | |

| Kuvalayananda 1926 | Сидя до | Сиршасана | Сидя после | ||||

| [мм рт.ст.] | [кПа] | [мм рт.ст.] | [кПа] | [мм рт.ст.] | [кПа] | ||

| Измерение на плече | АДд | 91,5 | 12,2 | 107,7 | 14,4 | 100,2 | 13,3 |

| АДс | 125,3 | 16,7 | 130,8 | 17,4 | 131,4 | 17,5 | |

| АД | 108,4 | 14,4 | 119,3 | 15,9 | 115,8 | 15,4 | |

| Сидя до | Сарвангасана | Сидя после | |||||

| [мм рт.ст.] | [кПа] | [мм рт.ст.] | [кПа] | [мм рт.ст.] | [кПа] | ||

| АДд | 102,4 | 13,6 | 119,8 | 15,9 | 90 | 11,9 | |

| АДс | 126,7 | 16,9 | 146 | 19,5 | 123,6 | 16,5 | |

| АД | 114,6 | 15,2 | 132,9 | 17,7 | 106,8 | 14,2 | |

| Сидя до | Матсиасана | Сидя после | |||||

| [мм рт.ст.] | [кПа] | [мм рт.ст.] | [кПа] | [мм рт.ст.] | [кПа] | ||

| АДд | 102,2 | 13,6 | 110,7 | 14,8 | 106 | 14,1 | |

| АДс | 131,5 | 17,5 | 137,9 | 17 | 128,1 | 17,1 | |

| АД | 116,6 | 15,5 | 124,3 | 16,6 | 117,1 | 15,6 | |

Для системы микроциркуляции подобные результаты уже приводились в 3.3.1., а именно: при повышении гидростатического давления объем фильтрации начинает превышать объем реабсорбции, т.е. в положении стоя больше жидкости фильтруется в нижних конечностях, а в перевернутых позах - в голове. Для головного мозга при перевернутых позах имеет значение резкое изменение венозного давления, так как из-за того, что Sinus durae matris (синусы твердой мозговой оболочки) не могут спадаться, то преобладающее там венозное давление составляет в положении стоя -5,2 кПа (-40 мм рт.ст.), которое при сиршасане может поменятся на +12 кПа (+90 мм рт.ст.).

Рис.3. Кожно-висцеральные и висцеро-моторные рефлексы спинного мозга. (G.pr.- предпозвоночный ганглий, G.sp.- спинномозговой ганглий, R.c.a.- белая соединительная ветвь, R.c.g.- серая соединительная ветвь, pr.s.N.- преганглионарный симпатический нейрон, p.s.N.- постганглионарный нейрон, IN - интернейрон, M.N. - скелетно-моторный мотонейрон, s.N. - симпатический мотонейрон).

3.3.3. Биомеханически обусловленные локальные изменения давления

Очень многие асаны ведут к существенным ограничениям кровотока в конечностях. Экстремальные сгибания суставов, скажем, в колене или сильное давление тела на основание стопы сдавливают в соответствующих местах окружающие ткани, так что создаваемое давление превышает системное артериальное давление, а это ведет к сужению или закупорке кровеносных сосудов и, соответственно, к уменьшению притока артериальной крови. При этом в подверженных сдавливанию тканях обнаруживают соответствующее уменьшенному кровоснабжению снижение температуры кожи, что, например, было установлено Mukerji и Spiegelhoff"ом (1971) для падмасаны и ваджрасаны. Недостаточное кровоснабжение в тканях понижает парциальное давление кислорода и повышает парциальное давление углекислого газа, что также ведет к окислению среды. Эти факторы являются причиной реактивной гиперемии: после выхода из асаны и принятии положения покоя, когда падает давление, вызванное внешней закупоркой сосудов, гладкомышечные волокна прекапиллярных сфинктеров расслабляются, артериолы, стимулируемые колебаниями парциальных давлений кислорода и углекислого газа,

расширяются и приток крови возрастает. В этой реактивной гиперемии принимают участие и так называемые аксон-рефлексы расширение артериол и последующее увеличение кровоснабжения через коллатерали афферентных волокон рецепторных нейронов в коже, которые подвергаются раздражению при выполнения асаны. Реактивная гиперемия определяется по покраснению и повышению температуры соответствующей области кожного покрова.

В случае некоторых сложных асан, как можно предположить, такие же закупорки с последующей гиперемией могут происходить и во внутренних органах, но до сих пор этому нет никаких экспериментальных подтверждений. Лишь для уддияны-бандхи и наули Mukerji и Spiegelhoff (1971) зафиксировали на рентгенограмме значительное смещение внутренних органов, которое сопровождается соответствующими растяжениями капсул, связок и гладких мышц (рис.8). При этом здесь могли бы иметь место аналогичные эффекты локального кровообращения. Возможное влияние джаландхары-бандхи на кровообращение в голове заслуживает более подробного экспериментального исследования. Теоретически можно ожидать затруднения венозного кровотока в венах шеи.

С некоторой долей уверенности можно также предположить, что реактивная гиперемия, заметная как покраснение участка кожи, через сегментарные кожновисцеральные рефлексы ведет к увеличению кровоснабжения или стимуляции гладкой мускулатуры тех или иных внутренних органов. Существование таких кожновисцеральных рефлексов уже давно известно (рис.3). На этом основано, между прочим, действие горячих компрессов и обезболивающий эффект внутрикожных волдырей; однако их функциональный механизм еще мало исследован. Известно лишь, что это - рефлексы, так как при перерезке задних корешков спинного мозга такого рода эффекты исчезают. Вопрос о том, какую роль они играют при исполнении асан, заслуживает систематического исследования.

Также мало известно о возможных рефлекторных воздействиях несегментарного порядка. Dostalek и Lepicovska (1982) сообщают о весьма показательных данных об увеличении кровотока в пальцах руки, замеренных на плетизмографе при исполнении уддияна-бандхи, и считают ответственными за это рефлекторные влияния в результате висцеральной стимуляции. (В той же связи следует рассматривать и действие известного в физиотерапии массажа рефлексогенных зон. С этим могут быть связаны и некоторые физиологические процессы, связанные с акупунктурой).