II/29 Яма, Нияма, Асана, Пранаяма, Пратьяхара, Дхарана, Дхиана и Самадхи - восемь ступеней йоги.

1-я ступень

II/30 Не-убийство, правдивость, не-воровство, воздержание и не-алчность называются Ямой (Буквальный перевод «Яма» означает: дисциплина, заповедь). II/31 Эти заповеди, не ограниченные временем, местом, обстоятельствами и кастовыми законами, являются великим обетом.

2-я ступень

II/32 Внутреннее и внешнее очищение, удовлетворенность, умервщление плоти, учеба и служение Богу - это Нияма. (Нияма буквально означает: самодисциплина; вместо умервщления плоти часто используется понятие «аскеза»).

3-я ступень

II/46 Неподвижная и удобная поза есть асана. (Первоначально асаной могли называться только позы сидя, так как во времена Патанджали множество других поз еще было неизвестно).

4-я ступень

II/49 Затем следует овладение движениями вдоха и выдоха (Пранаяма). II/53 Ум становится способным к Дхаране. (Пранаяма буквально означает: «обуздание праны» или «управление энергией». Под праной подразумевается жизненная энергия, - см.гл.4. - которая поступает посредством дыхания и регулируется им. На основе этого дается вольный перевод пранаямы термином «регуляция дыхания»).

5-я ступень

II/54 Отстранение органов чувств (Пратьяхара) достигается через отключение их от собственных объектов и одновременного принятия ими природы ума (читты). II/55 В результате - полнейшее овладение органами чувств. (Психологически точный перевод термина «пратьяхара»: «Отсутствие связи органов чувств с объектами их сферы восприятия»).

6-я ступень

III/1 Дхарана - удержание мышления на определенном предмете. (Дхарана зачастую просто именуется «концентрацией» или «фиксацией мышления»).

7-я ступень

III/2 Если это (Дхарана) образует непрерывный поток познания, то это Дхиана. (Дхиана означает именно: размышление, представление, анализ и часто переводится термином «медитация». О смысле этого перевода см.гл.5.)

8-я ступень

III/3 Если это (Дхиана), оставив любые формы, отражает только смысл, то это - Самадхи. (Правильный перевод Самадхи настолько спорен, что для этого используют даже противоречащие друг другу определения, см.гл.5).

6,7,8-я ступени

III/4 Эти три в применении к одному единственному предмету есть самияма. III/5 По достижении этого возгорается свет познания. III/12 Направленность читты на какой-либо предмет достигнута тогда, когда прошлое и настоящее впечатления одинаковы.

Остальные не цитируемые здесь сутры поясняют и дополняют уже сказанное и носят более философско-дидактический характер.

Еще и сегодня классическая восьмиступенчатая йога практикуется в Индии в этой полной форме, но при этом обучают также тем или иным вариантам. Более того, значительно возросло как количество, так и распространенность вышеупомянутых разновидностей йоги. Далее, стало обычным выбирать из системы отдельные элементы или группы упражнений и применять их в качестве лечебных средств в медицинской практике. Во многих финансируемых государством клиниках и институтах йоги существуют методики йоготерапии различных групп заболеваний, которые отчасти опираются на клинический опыт (см.гл.6). Кроме того, с профилактическими и гигиеническими целями йога включается в программы занятий школ и спортивных заведений.

Современная европейская литература по йоге, состоящая в основном из практических рекомендаций и попыток интерпретации, также содержит более или менее проработанные элементы системы классической йоги. К сожалению, под влиянием сектантских течений и интересов коммерции зачастую происходит вытеснение еще сохранившегося, пусть и в неполном виде, изначального содержания йоги в сомнительную область поверхностных спекуляций. В медицинской практике йога как система не применяется, хотя существует множество приложений, прежде всего в области психотерапии и физиотерапии.

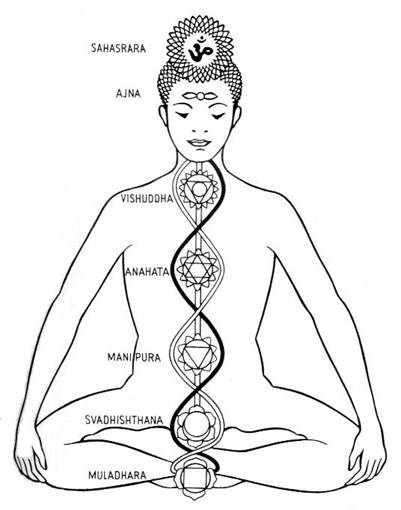

Рис.1. Древнеиндийская схема тонкого тела с семью чакрами и тремя основными нади: Ида (синего цвета), Пингала (красного цвета) и Сушумна (прямая). Символическое содержание чакр передано количеством лепестков лотоса.

1.3. Традиционное представление о человеческом теле

Для того, чтобы понять традиционное объяснение тех или иных йогических действий, необходимо иметь представление о древнеиндийской «мистической физиологии», согласно которой тело человека организовано по следующим структурно-функциональным принципам (см. рис.1):

Тело человека пронизывает система нади, число которых около 70000. Нади - это каналы, по которым течет жизненная энергия (прана), снабжающая все ткани. Имеется три главных по значению канала, которые располагаются по средней линии туловища сверху вниз: Ида, Пингала и Сушумна. Ида расположена слева, Пингала справа, Сушумна - по центру. Ида и Пингала часто изображаются в виде каналов, закрученных правым винтом друг относительно друга (рис. 1). По этим двум каналам прана в виде «жизненного тока» течет вниз (Ида) и вверх (Пингала). Средний канал в норме не функционирует. Но по нему может подниматься вверх змеиная сила Кундалини, которая покоится на нижнем полюсе тела. Кундалини - это скрытая, в обычном состоянии спящая энергия, которая представляется в виде свернувшейся змеи.

Йога ведет, помимо прочего, к пробуждению этой змеиной силы, которая далее может подниматься вверх по среднему каналу Сушумна через семь ступеней, или чакр (см. ниже). Эти семь чакр (букв.: «Колеса» или «Вихри») являются по этим представлениям энергетическими центрами, имеющими отношение к духовным процессам, так что их можно было бы назвать центрами психической активности (Kucharski 1982). Активизируются они посредством направления на них внимания. Концентративные медитации в тантра- и кундалини-йоге предназначены для этой активации. Подъем кундалини должен сопровождаться интенсивными ощущениями в области той чакры, которая соответственно задействована. Так постепенно достигается духовное совершенство. И когда кундалини оказывается в последней чакре, достигается совершенное просветление.

Согласно этому древнеиндийскому учению каждый человек обладает такими чакрами и может их активизировать. В состоянии активности они начинают вращаться (поэтому «Колесо»). Учение о чакрах взаимосвязано также с космологией, каждой чакре соответствуют определенные цвета, формы и звуки, значение которых, в свою очередь, связано с санскритским алфавитом и т.д. (Полное и точное описание см.: Avalon 1958).

Эта древнеиндийская схема человеческого тела не имеет каких-либо анатомических соответствий; как нади, так и чакры не обнаруживаются где-либо в теле как морфологические структуры. Сведение их, что можно встретить во многих статьях по йоге, к нервным сплетениям, железам, «вегетативным центрам» и т.д. лишено всяких оснований. Если же всерьез принять эту схему «тонкого тела» как результат эмпирического самопознания, то ее истолкование возможно только с физиологической точки зрения (см.гл.4).

1.4. Йога и физиология

Если проигнорировать все те культурно-исторические формы и интерпретации, в которые модифицировалась или была включена йога, то с естественнонаучных позиций в итоге остается некоторое, существующее в независимости от какой-либо интерпретации, эмпирическое знание, в котором йога предстает как метод самодисциплины. В физиологическом смысле речь идет об определенной системе обучения методам сознательного управления и регуляции моторной, сенсорной, вегетативной и психической деятельности. При этом идет сознательное воздействие на соматические и психические функции, совпадающее с сознательным «самоузнаванием», «переживанием» функции.

Цель йогической практики можно видеть как в «...интенсивном и точном исследовании внутреннего мира человека...» (Scheidt 1976), так и в реализации практик и образа жизни, которые приводят организм к «...ситуативному и конституциональному оптимуму...» (Schultz 1954). От психической и телесной самодисциплины можно ожидать, и физиологически измеримых эффектов, и, равным образом, оздоровительных воздействий в плане профилактики и терапии. В этом смысле правомерным будет определить йогу как практикуемую индивидуально и субъективно переживаемую «физиологию». В какой мере эта «переживаемая физиология» сравнима с нашей европейской объективной физиологией и будет предметом последующих рассуждений.

2. ЯМА и НИЯМА

Первые две ступени классической йоги представлены правилами поведения, которые в неизменном виде обнаруживаются во всех школах йоги. Более того, они также стали общепринятыми нравственными предписаниями для всех тех, кто хотя и не занимается йогой, но живет в индийских культурных традициях индуизма, буддизма или джайнизма, причем, по-видимому, только предписания по очищению соблюдаются не так строго, как в йоге. На первый взгляд кажется, что Яма и Нияма не имеют прямого отношения к физиологии. Однако в смысле целостного рассмотрения эко-социо-психо-соматической организации жизни некоторые из этих предписаний имеют точки соприкосновения с физиологией. Для сугубо медицинских сфер деятельности, в которых важны психотерапевтические, психогигиенические, социально-медицинские или физиодиетологические аспекты, здесь могут скрываться заманчивые перспективы. Поэтому рассмотрим эти предписания несколько более подробно, а на взаимосвязях с физиологией диеты и очистительных процедур остановимся особо.

2.1. Предписания ямы и ниямы

Яма (дисциплина, правильный образ жизни) регулирует этические отношения с окружающим миром. Основы ямы частично даются уже в «Йога-сутре», которую мы приводим фрагментарно (источник см.1.2.):

II/33 Чтобы вытеснить мысли,препятствующие йоге, нужно вызвать противоположные им.

II/34 Препятствия для йоги - это убийство, неправдивость и т.д., являются ли они уже совершенными, имеют ли причину или повод, обусловлены жадностью, гневом или неведением, и являются ли легкими, средними или чрезмерными, - имеют своим следствием бесконечное неведение и нужду. Это и есть метод, как думать противоположное.

Пробуждению мыслей приписывается здесь определяющее значение как механизму управления поведением. Данный принцип «приоритета духовности» для человеческого поведения, который необходимо развивать, чтобы управлять биологическими инстинктами и использовать их, соотносится с марксистской теорией социальной детерминации человеческого поведения, поскольку содержание мышления и в данном случае зависит, помимо прочего, и от социальных детерминант.

II/35 Если он (йог) стоит, упрочившись в ахимсе, то в его присутствии прекращается всякая враждебность.

Этот принцип неубийства (ахимса) в широком смысле понимается как принцип ненасилия. Он заключает в себе принципиальное непричинение насилия по отношению ко всем созданиям творца, а также сострадание ко всем страждущим. В крайней форме эта заповедь практикуется джайнистами, которые подметают дорогу перед собой и носят на лице платок, чтобы по недосмотру не погубить какое-нибудь насекомое.

II/36 Если йогин совершенно упрочился в правдивости, то он получает возможность для себя и для других без усилий пожинать плоды труда.

Правдивость (сатьям) понимается здесь так же всесторонне, как это описано выше (II/34). К физиологии это имеет следующее отношение. Когда говорится не-истина, то для поддержания социального правдоподобия к внутрисубъектной модели поведения должна быть добавлена еще одна, параллельная модель, содержащая ложь. С этой параллельной моделью, которая не имеет никаких соответствий в реальности, приходится сравнивать и согласовывать каждую реальную ситуацию, чтобы иметь возможность существовать в социуме как целостная личность. Это требует перенапряжения мыслительной деятельности и перерасхода психической энергии, что препятствует спонтанному поведению и непосредственному регулированию взаимотношений с внешним миром.

II/37 Если йогин укрепился в не-воровстве, то к нему стекаются все сокровища.

Не-воровство (астеям) включает в себя также отказ от всякой претензии на чужое имущество. Это должно породить непоколебимое самосознание.