Интервал 0 £ u < a . На этом интервале тиристор закрыт, ток тиристора i ( u ) и напряжение на нагрузке ud(u) практически равны нулю.

При u = a на управляющий электрод тиристора подается управляющий импульс uу и тиристор открывается. При этом ток анода тиристора i практически мгновенно возрастает и оказывается больше тока выключения, поэтому после окончания управляющего импульса тиристор удерживается в открытом состоянии.

Интервал a £ u < p . На этом интервале тиристор открыт, напряжение на нагрузке практически равно сетевому напряжению - ud(u)»uс(u), а ток нагрузки - i(u)=ud /Rн.

Интервал p £ u £ 2 p + a . На этом интервале тиристор закрыт, а состояние схемы будет таким же, как и на интервале 0£u<a.

На интервалах 2 p £ u £ 4 p , 4 p £ u £ 6 p , ..., 2 i p £ u £ 2( i +1) p , где i=0,1,2,..., работа схемы идентична работе на интервале 0 £ u £ 2 p .

| |

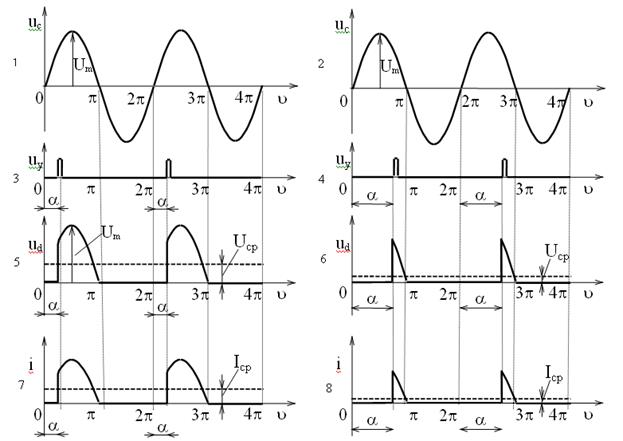

На рис. 32 б приведены диаграммы для случая, когда угол регулирования a имеет большую величину по сравнению с рис. 32 а. Как видно из приведенных на рис. 32 диаграмм, напряжение на нагрузке имеет вид положительных импульсов, частота которых равна частоте сетевого напряжения.

а) б)

Рис. 32. Диаграммы, поясняющие работу УВ.

Мгновенное значение напряжения на нагрузке ud(a) равно сетевому напряжению uс(a) на интервалах, когда тиристор открыт, и равно нулю на интервалах, когда тиристор закрыт. При работе преобразователя на обмотку возбуждения или якорь ДПТ в качестве выходной переменной УВ рассматривают среднее (за период) значение выпрямленного напряжения U ср (постоянную составляющую выпрямленного напряжения). Очевидно, что значение U ср зависит от угла регулирования a. Величина среднего значения напряжения на нагрузке находится из выражения

где  - среднее значение выпрямленного напряжения при угле регулирования a=0.

- среднее значение выпрямленного напряжения при угле регулирования a=0.

Полученное выражение описывает зависимость среднего значения напряжения на нагрузке от угла регулирования a - Uср(a) и представляет собой регулировочную характеристику. Из выражения видно, что при изменении угла a в пределах 0£a£p среднее значение напряжения на нагрузке Uср(a) изменяется в пределах  и уменьшается с увеличением угла регулирования. Последнее иллюстрируется значениями Uср на рис. 32.

и уменьшается с увеличением угла регулирования. Последнее иллюстрируется значениями Uср на рис. 32.

При активной нагрузке выходное напряжение УВ равно падению напряжения на сопротивлении нагрузки: u(u)=Ri(u). Поэтому среднее значение тока и среднее значение напряжения связаны соотношением

4.2 Трехфазные схемы УВ.

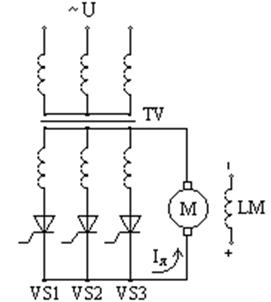

Силовая часть трехфазной нулевой схемы УВ приведена на рис. 33 а.

а) б)

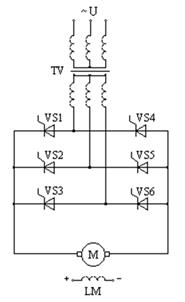

Рис. 33. а) - Силовая часть трехфазной нулевой схемы УВ; б) - Силовая часть трехфазной мостовой схемы УВ

Трехфазный трансформатор TV 1 служит для согласования напряжения на якоре двигателя с сетевым напряжением, а также для гальванической развязки цепи якоря электродвигателя с сетью. Схема содержит тиристоры VS 1, VS 2, VS 3. Вторичные ЭДС различных фаз трансформатора, поступающие на тиристоры, сдвинуты на 1200. Соответственно, и управляющие импульсы, подаваемые на управляющие электроды тиристоров с выхода СИФУ, сдвинуты на 1200. При работе схемы в режиме непрерывного тока, ток в каждом из тиристоров протекает в течение 1/3 периода, т.е. в течение 1/3 периода якорь двигателя через один из тиристоров подключается к синусоидальной переменной ЭДС соответствующей фазы. За период изменения напряжения в сети переменного тока якоря двигатель поочередно подключается к трем различным фазам. Регулируя с помощью СИФУ угол α, можно, так же, как в однофазной схеме, изменять среднее значение напряжения на якоре двигателя.

Силовая часть трехфазной мостовой схемы УВ приведена на рис. 33 б. она содержит 6 тиристоров VS 1 – VS 6. Особенностью этой схемы является то, что управляющие импульсы, подаваемые на тиристоры VS 4 – VS 6, сдвинуты на 1800 по отношению к импульсам на тиристорах VS1 – VS3. Для того, чтобы обеспечить протекание тока в нагрузке, нужно открыть два тиристора одновременно – один в анодной и один в катодной группе вентилей. Одновременность открытия тиристоров анодной и катодной групп обеспечивается тем, что через 600 после основного управляющего импульса на каждый из тиристоров подается дополнительный управляющий импульс.

При работе схемы в режиме непрерывного тока каждый из тиристоров проводит ток в течение 1/3 периода, а напряжение на нагрузке удобно рассматривать как результат взаимодействия двух последовательно включенных нулевых схем выпрямления. Регулирование среднего значения напряжения на якоре двигателя, как и в предыдущих схемах, осуществляется изменением угла управления α.

Как показано выше, напряжение на выходе УВ имеет форму импульсов. Причем пульсации напряжения и, как следует, пульсации тока якоря наиболее значительны в однофазных схемах и существенно снижаются в трехфазных схемах, особенно мостовых. Обычно однофазные схемы УВ применяются при мощности нагрузки до единиц киловатт. Трехфазная нулевая схема в основном используется в диапазоне мощности от единицы до нескольких десятков киловатт. При большой мощности в основном применяется трехфазная мостовая схема.

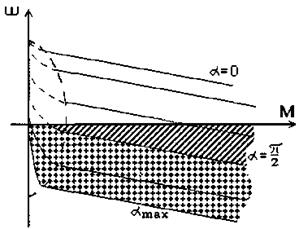

На рис. 34 показаны Механические характеристики электропривода в системе управляемый выпрямитель (УВ)—двигатель.

Рис. 34. Механические характеристики электропривода в системе управляемый выпрямитель (УВ)—двигатель.

Необходимо учитывать, что УВ, как потребитель энергии, забирают из сети несинусоидальный ток и, следовательно, является источниками тока высших гармоник.

Высшие гармонические составляющие кривой тока искажают форму напряжения в сети и неблагоприятно влияют на работу конденсаторных установок, синхронных машин и самих УВ. Важнейшим энергетическим показателем электроприемников является коэффициент мощности, характеризующий сдвиг по фазе тока в цепи. В тиристорных преобразователях кривая тока отстает от кривой напряжения, причем, с увеличением угла α фазовый сдвиг увеличивается. Иными словами, УВ потребляет из сети не только активную, но и реактивную мощность. Причем последняя увеличивается при возрастании угла α. Эти обстоятельства требуют принятия специальных мер по повышению коэффициента мощности.

4.3 Реверсивные электроприводы с УВ.

Изменить направления вращения ДПТ НВ (осуществить реверс двигателя) можно за счет изменения полярности напряжения или на обмотке возбуждения, или на якоре двигателя. Первый способ, несмотря на его кажущуюся привлекательность – малую мощность в цепи возбуждения, используется редко. Это связано с тем, что при изменении полярности напряжения на обмотке возбуждения ток в ней снижается до нуля, а затем меняет свой знак. При этом момент двигателя, пропорциональный магнитному потоку обмотки возбуждения, также снижается, достигает нулевого значения, а затем меняет свой знак. Снижение момента затягивает процесс реверса.

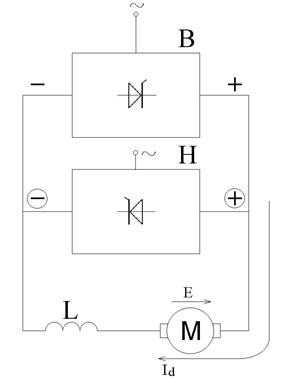

В современных быстродействующих приводах реверс осуществляют изменением полярности напряжения на якоре. Такие приводы содержат два комплекта управляемых преобразователей (рис. 35), комплект, условно обозначенный “Вперед” – «В», комплект “Назад” – «Н». При разделенном управлении в каждый момент времени работают вентили только одного комплекта.

|

Предположим, что в исходном состоянии работает комплект «В». Полярность напряжения преобразователя и направления ЭДС двигателя E и тока I я якоря показаны на рис.35. Если же включен комплект «Н», то полярнность напряжения на якоре будет противоположной, и двигатель будет вращаться в противоположную сторону.

Рис. 35. Схема реверсивного электрического привода.

В реверсивных приводах при снижении скорости и реверсе двигателя реализуется инверторный режим работы выпрямителя. Поясним это.

Предположим, что в исходном состоянии работает комплект «В» и частоту вращения двигателя необходимо уменьшить. Для этого уменьшают величину задающего сигнала в системе ЭП. В результате напряжение на выходе комплекта «В» начинает резко снижаться и, соответственно, уменьшается ток I я . В некоторый момент он становиться равным нулю. После этого система управления УВ выдает команду на включение вентилей комплекта «Н». Причем комплект «Н» переводится в инверторный режим (полярность на его выходе для инверторного режима показана в окружностях). При этом ток якоря меняет знак и протекает из цепи постоянного тока в цепь переменного тока. Величина ЭДС комплекта «Н» устанавливается такой, чтоб, ток якоря

,

,

не превышал допустимого тока двигателя (тока отсечки). Так организуется режим генераторного торможения двигателя с отдачей энергии в сеть переменного тока.

Следует подчеркнуть, что включение комплекта «Н» в выпрямительном режиме в рассматриваемой ситуации недопустимо. Действительно при таком включении ЭДС двигателя будет действовать согласно с напряжением УВ, и ток якоря

будет недопустимо большим.

При работе же комплекта «Н» в инверторном режиме напряжение на выходе УВ ограничивает ток якоря.

При подходе двигателя к заданной пониженной скорости ток якоря уменьшается, комплект «Н» отключается и вновь вступает в работу комплект «В».

Аналогично протекает процесс реверса двигателя. Только в этом случае, комплект «Н» остается постоянно включенным, угол a постепенно изменяется в сторону уменьшения. При a<90о комплект Н переходит в выпрямительный режим, полярность напряжения на якоре двигателя меняется, и двигатель начинает вращаться в противоположную сторону.

Управление комплектами «В» и «Н» осуществляется автоматически соответствующими блоками тиристорного привода.

Литература

- Н.Ф.Ильинский. Основы электропривода. Учебное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 2003г. – 224 с.

- В.В. Москаленко. Электрический привод. Учебник для студ. высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр “Академия”, 2007. – 368 с.

- Г.И. Драчев. Теория электропривода: Учебное пособие. – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2005. Часть 1. – 209 с.

- В.И. Ключев Теория электропривода: Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 2001. - 697 с.

- Гопал К. Дюбей. Основные принципы устройства электроприводов. Москва: Техносфера, 2009. – 480 с.

II . Методические указания к проведению лабораторных работ

М.1 Организация и порядок проведения лабораторных работ

Лабораторные работы по предмету «Электрический привод» знакомят студентов с устройством трансформаторов, электрических машин, электромашинных элементов электропривода, типовых схем автоматического электропривода и позволяют экспериментально проверить основные положения теории, приобрести навыки по сборке электрических схем, содержащих электрические машины, трансформаторы, пускорегулирующую аппаратуру, измерительные устройства. Непосредственное участие в экспериментах вырабатывает у студентов практические навыки по методике проведения опытов и обработке их результатов. По полученным данным лабораторного исследования студенты должны научиться оценивать свойства электрических машин и систем электропривода.

Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, необходимо: тщательно изучить содержание работы и порядок ее выполнения; повторить теоретический материал; подготовить таблицы для занесения результатов наблюдений и вычислений. Студент должен иметь отдельную рабочую тетрадь для записей, необходимых для составления отчета о проделанной работе. Чтобы избежать возможных ошибок при чтении принципиальных схем и ознакомлении с лабораторными стендами, нужно знать условные обозначения и буквенные коды электротехнических элементов и устройств, соответствующих действующему стандарту.

Лабораторные работы выполняются бригадами, обычно из 3—5 человек. Такой количественный состав определяется необходимостью одновременного снятия большого числа показаний измерительных приборов и регулировкой нескольких параметров исследуемого объекта. В процессе работы каждый член бригады выполняет определенные обязанности. В последующих работах эти обязанности должны меняться так, чтобы каждый член бригады смог приобрести навыки по различным видам работ лабораторного исследования. При завершении работы студенты составляют отчет. Лабораторная работа засчитывается, если отчет соответствует предъявляемым требованиям и если студент ответил на вопросы преподавателя. При этом студент должен знать устройство и принцип работы объекта исследования, назначение всех элементов схемы и понимать физические процессы, объясняющие полученные результаты, а также уметь объяснить порядок действий при выполнении любого эксперимента в лабораторной работе.

М.2 Техника безопасности при работе в лаборатории электрического привода

Лабораторные стенды и агрегаты в лаборатории электрического привода являются действующими электроустановками, отдельные элементы которых находятся под напряжением. Поэтому при определенных условиях, возникающих из-за нарушения установленных правил, лабораторные стенды могут стать источником поражения человека электрическим током и других видов травматизма. Положение усугубляется еще и особенностью монтажа элементов лабораторного стенда, предусматривающего максимальную доступность к приборам, машинам и пускорегулирующей аппаратуре, а также создающего дополнительные опасности при выполнении лабораторных работ. Тело человека обладает электропроводимостью, поэтому при соприкосновении с двумя неизолированными элементами установки, находящимися под напряжением (одним из этих элементов может оказаться корпус электрической машины или трансформатора), через тело человека проходит электрический ток. Достигнув опасных значений, этот ток приводит либо к сильным ожогам (электрическая травма), либо к тяжелым поражениям нервной, сердечной и дыхательной систем организма человека (электрический удар). Последствия поражения электрическим током бывают тяжелыми и могут привести к смертельному исходу.

Специфика работы с электрическими машинами состоит в том, что при несоблюдении правил техники безопасности студент подвергается не только опасности поражения электрическим током, но и опасности механических ударов вращающимися частями электрических машин и тормозных устройств. Необходимо помнить, что многие элементы схемы лабораторной установки, находящиеся под напряжением, доступны для прикосновения, а вращающиеся части хотя и имеют обычно защитные устройства, все же не исключают «захвата» частей одежды или механического удара. Поэтому студенты в лаборатории должны соблюдать исключительную осторожность и правила техники безопасности:

1) студент, находясь в лаборатории, должен быть предельно дисциплинированным и внимательным; беспрекословно выполнять все указания преподавателей и лаборантов; находиться непосредственно у исследуемой лабораторной установки;

2) запрещается подходить к другим установкам, распределительным щитам и пультам и делать на них какие-либо включения или переключения; включать лабораторную установку в сеть, если кто-нибудь касается ее неизолированной токоведущей части; производить в ней какие-либо присоединения, если установка находится под напряжением; во время работы электрической машины касаться вращающихся частей или наклоняться к ним близко; оставлять без наблюдения лабораторную установку или отдельные ее приборы под напряжением;

3) при перемещениях движков и рукояток пускорегулирующей аппаратуры необходимо следить за тем, чтобы рука была в соприкосновении только с изолированной рукояткой;

4) одежда не должна иметь свободно свисающих концов шарфов, косынок, галстуков и т. п., а прическа или головной убор должны исключать возможность «свисания» прядей волос;

5) если схема содержит конденсаторы, то после ее отключения необходимо разрядить конденсаторы, замкнув накоротко их выводы;

6) при работе с лабораторной установкой, находящейся под напряжением, студенты должны стоять на изоляционных резиновых ковриках;

7) о всех замеченных случаях неисправности в работе установок и нарушении правил техники безопасности студент должен немедленно доложить преподавателю;

8) если произошел несчастный случай, лабораторную установку следует немедленно отключить, оказать пострадавшему первую помощь, одновременно сообщив об этом преподавателю.

Инструктаж по технике безопасности должен быть зафиксирован в специальном журнале, где каждый студент после изучения правил техники безопасности должен расписаться.

М.3 Обработка результатов эксперимента и оформление отчета по лабораторной работе.

Каждый студент должен самостоятельно обработать результаты выполненных им опытов и составить отчет о проделанной лабораторной работе. Этот отчет помимо номера и названия лабораторной работы, индекса учебной группы должен содержать следующие сведения: перечень электрических машин, трансформаторов, пускорегулирующей аппаратуры и измерительных приборов с указанием их паспортных данных; программу лабораторной работы; электрические схемы соединений; таблицы с записью результатов проведенных опытов и выполненных вычислений; расчетные формулы, по которым выполнялись вычисления; диаграммы и графики зависимостей; заключение о проделанной работе.

Все схемы, таблицы и графики, приводимые в отчете, должны иметь наименования, например, «Схема опыта холостого хода трансформатора», «Таблица результатов опыта холостого хода трансформатора», «График зависимости КПД трансформатора от нагрузки». Элементы электрических схем должны изображаться и обозначаться в соответствии с действующим стандартом.

При выполнении расчетов рекомендуется пользоваться калькуляторами. Схемы соединений и таблицы следует выполнять карандашом с помощью линейки с обязательным соблюдением требований на условные изображения и обозначения элементов схем и единиц измерения. Особое внимание необходимо уделить выполнению графиков зависимостей. По координатным осям наносят деления с одинаковыми интервалами, соответствующие откладываемым значениям в принятых единицах измерения. У каждой координатной оси должны быть указаны условное буквенное обозначение откладываемой величины и единица ее измерения. Если величины на координатных осях отложены в определенном масштабе с указанием числовых отметок, то на концах этих осей стрелок ставить не следует. Если в одних координатных осях строится несколько графиков, представляющих собой функциональные зависимости ряда величин от одной независимой переменной (например, рабочие характеристики двигателя), то параллельно основной оси ординат, пересечение которой с осью абсцисс принято за начало координатных осей, проводят дополнительные оси ординат, каждую со своим масштабом и своими единицами измерения. За начало координат всех величин в этом случае принимают точку пересечения основных осей. При построении точек по результатам опытов на таком совмещенном графике эти точки во избежание ошибок следует отмечать разными условными значками — крестиками, кружочками и т. п.

После нанесения точек какого-либо графика их соединяют плавной кривой. При этом возможен «разброс» точек, т.е. некоторые из этих точек не будут лежать на кривой. Это объясняется возможными погрешностями экспериментов: неточным снятием показания измерительного прибора, случайными колебаниями напряжения в сети, приближенностью вычислений и т. п. Если «разброс» точек оказался значительным, то опыт следует повторить. Для построения криволинейного графика необходимо иметь не менее пяти точек.

В последнем разделе отчета, в заключении о проделанной работе, студент должен дать оценку эксплуатационным свойствам объекта исследования, соответствие этих свойств паспортным данным этого объекта, подтвердились ли экспериментально теоретические сведения и т. п.

Отчет в целом должен быть лаконичным, но так, чтобы его содержание было понятным без дополнительных устных пояснений. Объем отчета не должен превышать четырех страниц формата А4.